2009

→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE

Usage de drogue et réduction des risques en Europe

L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) collecte et analyse des données provenant des 27 États membres de l’Union Européenne (UE), ainsi que de deux pays candidats (Croatie et Turquie) et de la Norvège. Des points focaux nationaux – comme l’OFDT en France – transmettent chaque année à l’OEDT des données standardisées ainsi que des informations plus qualitatives portant sur cinq indicateurs clefs épidémiologiques

1

, sur les interventions et politiques mises en place par les États européens pour répondre aux problèmes liés à la drogue, ainsi que sur le marché des substances illégales. L’ensemble de ces informations est synthétisé et publié dans le rapport annuel sur l’état du phénomène de la drogue en Europe (EMCDDA, 2009a

), ainsi que dans différentes autres publications accessibles sur le site Internet de l’OEDT

2

.

Les données présentées dans cette communication tracent un bref aperçu de la situation européenne dans quatre domaines :

• l’usage de drogue ;

• l’usage problématique de drogue tel que défini par l’OEDT

3

L’usage de drogue par injection ou l’usage de longue durée ou régulier d’opiacés, de cocaïne et/ou d’amphétamines.

;

• la mortalité et la morbidité liées à la drogue ;

• la réduction des risques.

Des sources de données différentes sont mises à contribution pour chacun de ces thèmes. Ainsi, la description de l’usage de drogue s’appuie sur les grandes enquêtes en population générale ou scolaire, ainsi que sur certaines données relatives au marché des drogues. L’usage problématique de drogue est décrit à l’aide des estimations indirectes de la prévalence de ce type d’usage ainsi que de données provenant des centres de traitement. La mortalité et la morbidité peuvent s’analyser à l’aide de registres de décès et de maladies, d’enquêtes de prévalence ou encore au travers d’études longitudinales, même si celles-ci restent rares en Europe. Finalement, les données concernant la réduction des risques s’appuient sur des collectes de données quantitatives et qualitatives sur le type et la quantité de mesures mises en place dans les pays européens. Le Bulletin Statistique de l’OEDT permet un accès direct à la majorité des données présentées dans ce chapitre ainsi qu’aux explications techniques et méthodologiques qui les concernent

4

.

Usage de drogue

Le cannabis est très largement la drogue illicite la plus consommée en Europe. L’OEDT estime qu’environ 74 millions d’Européens (22,1 %) en ont déjà consommé et que 22,5 millions (6,8 %) l’ont fait durant la dernière année. L’essentiel de ces consommateurs récents (17 millions) sont des jeunes gens âgés entre 15 et 34 ans, dont environ un sur huit (12,5 %) déclare avoir consommé du cannabis durant l’année.

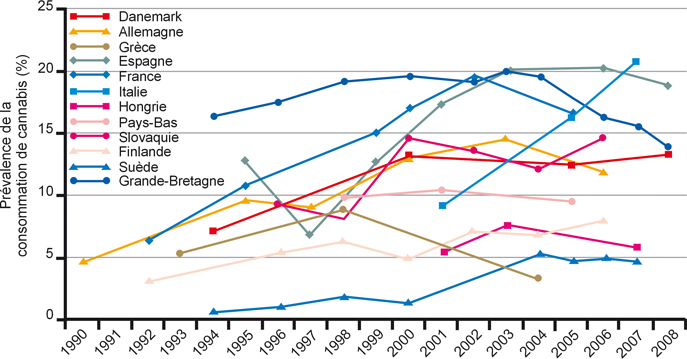

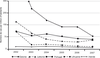

Les données existantes montrent une rapide hausse de la consommation de cannabis chez les écoliers et jeunes adultes durant les années 1990 dans la majorité des pays européens. Cette hausse a ensuite cédé la place à une situation de stabilisation, suivie d’une progressive baisse notamment dans certains des pays affichant les taux de prévalence les plus élevés (figure 1

).

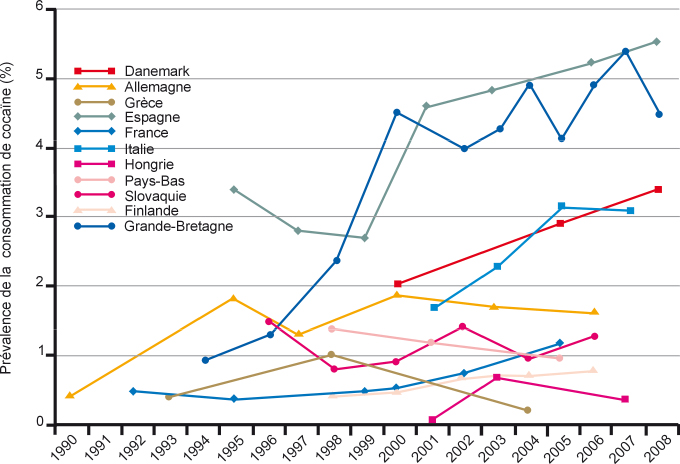

L’usage de cocaïne a lui aussi connu une hausse et il s’agit désormais de la seconde drogue illicite la plus consommée en Europe après le cannabis. La tendance à la hausse s’est produite un peu plus tard que pour le cannabis, vers le début des années 2000 (figure 2

), et elle a jusqu’ici été principalement limitée à l’Europe occidentale.

L’OEDT estime qu’aujourd’hui 13 millions d’Européens (3,9 %) ont déjà pris de la cocaïne et que 4 millions (1,2 %) l’ont fait durant la dernière année. L’essentiel de ces consommateurs (3 millions) se trouve ici aussi chez les jeunes gens âgés entre 15 et 34 ans où la prévalence annuelle atteint 2,2 %.

Environ 1,5 million de jeunes européens âgés entre 15 et 34 ans (1,1 %) ont consommé des amphétamines durant la dernière année et environ 2 millions d’entre eux (1,6 %) ont consommé de l’ecstasy. Ces chiffres sont stables ou en légère baisse depuis quelques années mais il est possible que cette situation reflète le remplacement de ces substances par d’autres (cocaïne, 1-benzylpipérazine ou BZP) et ne constitue donc pas en soi une baisse de la consommation de stimulants.

Le marché des drogues a aussi connu des transformations ces dernières années, notamment au travers du développement de commerces sur Internet proposant des substances présentées comme alternatives légales à certaines drogues existantes. Une simple recherche par mots-clefs a ainsi permis d’identifier en Europe 115 de ces commerces en ligne proposant plusieurs centaines de produits différents. Parmi ceux-ci figurent aussi des mélanges d’herbes comme

Spice, un produit qui a été identifié dans 21 pays européens et dont certains échantillons contenaient des cannabinoïdes de synthèse (EMCDDA, 2009b

). Ce développement reflète la volonté et la capacité technologique des producteurs et vendeurs de développer des produits qui ciblent les habitudes des consommateurs tout en tentant d’échapper aux mesures de contrôle. Il n’existe pas encore de données fiables sur la consommation ou la vente de ce type de produits, mais leur prix compétitif, la qualité du marketing (emballages, sites Internet) et le nombre de revendeurs pourraient indiquer que le marché n’est pas négligeable.

Usage problématique de drogue

L’usage problématique de drogues se définit comme l’usage de drogues par injection et/ou l’usage régulier sur une longue période d’opiacés, de cocaïne et/ou d’amphétamines. Une majorité de pays européens ont produit récemment, à partir de différentes méthodes (capture-recapture, multiplicateurs...), des estimations du nombre d’usagers d’opiacés à problèmes. Sur la base de ces données, il est possible d’estimer que la prévalence au niveau européen se situe entre 3,6 et 4,6 cas pour 1 000 habitants âgés entre 15 et 64 ans, soit entre 1,2 et 1,5 million d’usagers d’opiacés à problèmes au total. Certains groupes, principalement les usagers de drogue incarcérés, sont toutefois sous-estimés dans ce nombre.

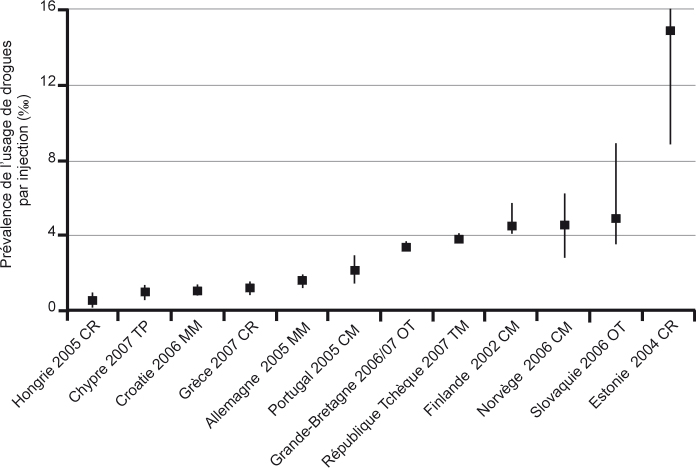

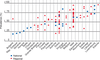

Les estimations indirectes de la prévalence de la consommation de drogues par voie intraveineuse sont malheureusement moins nombreuses. Sur la base des études récentes disponibles (figure 3

), on peut estimer que la prévalence au niveau européen se situe entre 2,2 et 3 cas pour 1 000 habitants âgés entre 15 et 64 ans, soit environ entre 750 000 et un million d’usagers de drogue par injection, toutes drogues confondues (EMCDDA, 2010a

). Ici aussi, les usagers incarcérés sont sous-représentés.

Les estimations de prévalence, en raison de leur faible fréquence et des différences de méthodes, ne permettent qu’une analyse rudimentaire des tendances de l’usage d’opiacés et de l’injection de drogue. C’est pourquoi l’OEDT a aussi recours à d’autres indicateurs qui permettent d’aborder cette question de manière indirecte.

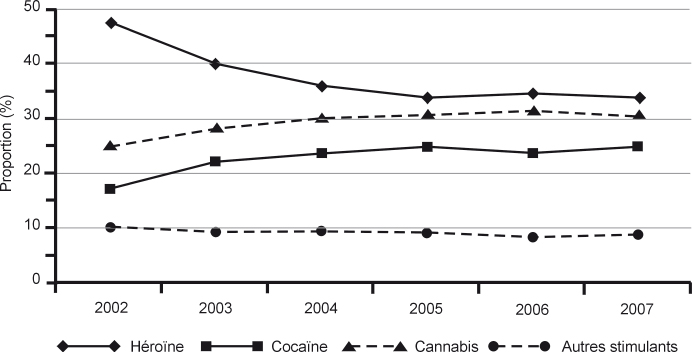

Les données relatives à l’usage d’opiacés montrent depuis 2003-2004, une inversion de tendance avec désormais une stabilisation ou une hausse de la plupart des indicateurs. Ceux-ci incluent le nombre et la proportion d’usagers d’héroïne parmi les personnes entrant en traitement pour la première fois (figure 4

), le nombre de décès par overdose (dont la grande majorité sont liés à l’usage d’opiacés), le nombre de saisies d’héroïne, ainsi que les interpellations liées à cette substance. Cette convergence de différents indicateurs a conduit l’OEDT à inviter les États européens à la vigilance et à ne pas réduire leurs efforts pour lutter contre les problèmes liés aux opiacés. Ces derniers constituent toujours la majeure partie des problèmes de drogue en Europe.

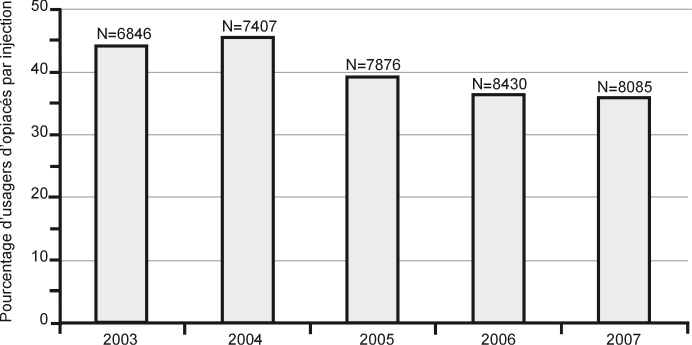

La situation concernant l’usage de drogue par injection est quelque peu différente. Ici, les données provenant des centres de traitement spécialisés indiquent une baisse ou une stabilisation de la proportion des usagers de drogue par injection parmi les usagers d’opiacés, de cocaïne et d’amphétamines qui entrent pour la première fois en traitement (figure 5

). Toutefois, la hausse de l’usage d’opiacés mentionnée ci-dessus implique aussi que, dans certains pays, le nombre absolu d’usagers d’opiacés par injection entrant en traitement pour la première fois est en réalité stable ou en hausse.

Des estimations de l’usage problématique de cocaïne, d’amphétamines et de méthamphétamines n’ont été faites que dans de rares pays et elles ne permettent pas de faire des extrapolations au niveau européen. Toutefois, l’usage de ces stimulants constitue un élément central de l’usage problématique de drogue dans certains pays. C’est par exemple le cas pour la consommation d’amphétamines en Suède et en Finlande, pour la consommation de méthamphétamines en République Tchèque et en République Slovaque, ou encore pour l’usage de cocaïne en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni. L’usage de crack a quant à lui été principalement rapporté au Royaume-Uni, mais aussi dans différentes villes européennes incluant Francfort, Paris et Dublin.

Le cannabis ne fait pas partie de la définition utilisée par l’OEDT pour aborder l’usage problématique de drogue mais il est possible de présenter une estimation de l’usage fréquent ou intensif de cette substance. Sur la base de différentes estimations nationales, il y a environ 4 millions d’usagers de cannabis en Europe qui consomment tous les jours ou presque, dont 3 millions sont des jeunes gens âgés entre 15 et 34 ans. Cela représente entre 2 et 2,5 % des individus de cette tranche d’âge.

Mortalité et morbidité

Cette section porte spécifiquement sur la mortalité et les maladies infectieuses chez les consommateurs de drogue. D’autres types de morbidité (accidents, blessures, autres problèmes de santé mentale...) ne sont pas abordés ou le sont seulement indirectement, notamment en raison de l’insuffisance des données standardisées qui les concernent.

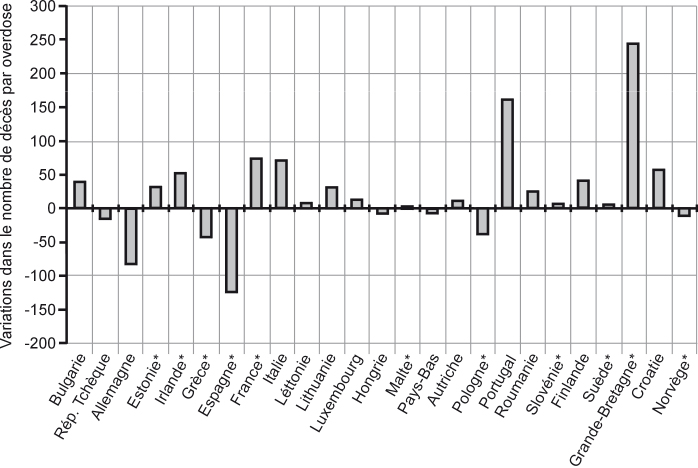

Environ 7 000 à 8 000 décès par overdose sont rapportés chaque année à l’OEDT et des traces d’opiacés sont relevées dans 80 % des cas. Ces décès par overdose représentent environ 4 % de l’ensemble des décès chez les 15-39 ans en Europe. La grande majorité des personnes décédées sont des hommes et leur moyenne d’âge a augmenté au fil des ans.

En termes de tendances, le nombre d’overdoses, après avoir diminué au début des années 2000, affiche depuis 2003 une tendance à la hausse (figure 6

), qui pourrait être expliquée par différents facteurs incluant le vieillissement d’une population de consommateurs de longue date et une hausse de la polyconsommation. Différentes études ont aussi montré que les usagers de drogue sortant de prison et ceux interrompant un traitement ont un risque particulièrement élevé de décès (Davoli et coll., 2007

; Farrell et coll., 2008

).

Des études longitudinales de cohorte en Europe ont également montré que les décès par overdose pouvaient représenter entre un cinquième et la moitié de la mortalité totale chez les consommateurs de drogue. Dans les pays avec un taux de prévalence élevé du VIH/sida chez les usagers de drogue, la proportion de la mortalité représentée par les overdoses est souvent la plus faible

5

On estime que 2 100 décès liés au VIH/sida imputables à l’usage de drogue par injection ont eu lieu en 2006 en Europe.

. S’agissant des autres causes de décès, la littérature indique que les accidents, violences et suicides sont aussi susceptibles d’être responsables d’une fraction importante de la mortalité. Les suicides représentaient ainsi 6 % à 11 % des décès dans certaines études de cohorte récentes.

La mortalité totale chez les usagers de drogue à problèmes est généralement de l’ordre de 1 % à 2 %, avec des fluctuations selon la population étudiée. Une étude internationale dans sept zones urbaines en Europe a montré que 10 % à 23 % de la mortalité chez les 15-49 ans étaient imputables à la consommation d’opiacés (Bargagli et coll., 2005

).

Environ 3 000 nouveaux cas d’infections par le VIH imputables à l’usage de drogue par injection sont rapportés chaque année (Wiessing et coll., 2009

) et on estime qu’il y a environ cent à deux cent mille (ex-)consommateurs de drogue qui sont porteurs du virus dans l’Union Européenne. Depuis quelques années, le nombre de nouvelles infections est en baisse, notamment dans les pays rapportant les nombres et taux de contamination par le VIH les plus élevés (figure 7

), et les enquêtes de prévalence chez les usagers de drogues par injection montrent également une situation stable ou en baisse. À l’inverse, la situation dans certains pays frontaliers de l’Union Européenne, comme la Fédération de Russie (11 161 nouveaux cas d’infection rapportées chez des consommateurs de drogue par injection en 2006) et l’Ukraine (7 087 cas en 2007), reste très préoccupante.

Les enquêtes de prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) chez des usagers de drogue par injection rapportent des taux variant entre 18 % et 95 % selon les pays ; les taux sont supérieurs à 40 % pour la moitié de ces pays (figure 8

). Comme les données provenant des registres des maladies infectieuses sont de qualité inférieure à celles concernant le VIH, il est difficile d’estimer quelle est la tendance dans ce domaine. Ces données suggèrent toutefois que les usagers de drogue par injection sont, parmi ceux dont les facteurs de risque sont connus, le groupe avec l’incidence la plus élevée du VHC (Wiessing et coll., 2008

).

Réduction des risques en Europe

La réduction des risques a fait l’objet d’une recommandation du Conseil de l’Union Européenne

6

Recommandation 2003/488/CE du Conseil, du 18 juin 2003, relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie.

invitant les États Membres à se doter d’objectifs et de mesures dans ce domaine. L’actuel plan d’action « drogue » de l’Union Européenne (2009-2012) comporte également un objectif spécifique

7

Garantir l’accès aux services de réduction des dommages, afin d’endiguer la propagation du VIH/ sida, de l’hépatite C et d’autres maladies infectieuses transmissibles par le sang liées à la consommation de drogue, et réduire le nombre de décès.

et plusieurs actions visant à renforcer la réduction des risques en Europe. Au niveau national, la réduction des risques est aujourd’hui devenue une partie constitutive de la plupart des politiques de lutte contre la drogue, sous la forme d’un pilier spécifique ou d’un ensemble de mesures (Hedrich et coll., 2008

).

Les principales mesures de réduction des risques en Europe sont l’échange de seringues, ainsi que les traitements de substitution aux opiacés. D’autres mesures visant les usagers de drogue à problèmes ou les usagers de drogue en milieu festif ont aussi été mises en place mais avec des taux de couverture plus variables. La monographie sur la réduction des risques publiée par l’OEDT au début de l’année 2010 revient en détail sur l’ensemble de ces interventions (EMCDDA, 2010b

).

Des programmes d’échange de seringues existent dans tous les États de l’Union Européenne, en Croatie et en Norvège, et le nombre de seringues distribuées par ces programmes continue de croître dans la majorité des pays. Le nombre total de points d’échange et de seringues distribuées varie cependant fortement d’un pays à l’autre. Des comparaisons entre le nombre de seringues distribuées par des programmes spécialisés et le nombre estimé d’usagers de drogue par injection dans le pays indiquent que cela peut varier de moins de 50 seringues par individu à plus de 300 (Norvège). Dans quelques pays européens, les programmes d’échange de seringues ont été complétés par la mise en place de locaux de consommation supervisés (Allemagne, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège)

8

La Suisse, qui n’est pas membre de l’OEDT et ne fait donc pas partie des pays étudiés ici, a été la première à introduire ce type d’intervention au milieu des années 1980.

.

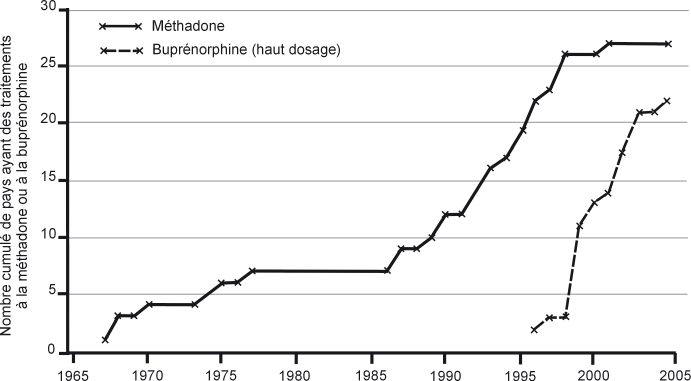

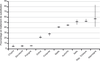

Les traitements de substitution aux opiacés constituent une mesure qui peut avoir, simultanément ou successivement, un objectif de réduction des risques et un objectif thérapeutique. Comme pour l’échange de seringues, cette mesure est désormais disponible dans tous les États de l’Union Européenne, en Croatie et en Norvège, et elle a connu une rapide expansion depuis le milieu des années 1980 (figure 9

). On estime qu’environ 670 000 consommateurs d’opiacés ont été en traitement de substitution en 2008, un nombre environ sept fois supérieur à celui estimé en 1993. La plupart des pays continuent d’ailleurs de reporter des hausses du nombre de ces traitements. Les substances prescrites sont avant tout la méthadone (environ 70 % des traitements) et la buprénorphine à haut dosage

9

Environ deux tiers des traitements utilisant la buprénorphine sont effectués en France.

(20 %), mais aussi la morphine à libération lente, la codéine et l’héroïne. Cette dernière est prescrite dans des cliniques spécialisées en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

10

Trois autres pays de l’Union Européenne (Danemark, Luxembourg, Belgique) ont fait état de travaux préparatoires pour la mise en œuvre de cette forme de traitement. Comme pour les locaux d’injection, la Suisse a été la première à mettre en œuvre la prescription d’héroïne telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui alors que le Royaume-Uni le faisait déjà auparavant mais sous une autre forme.

.

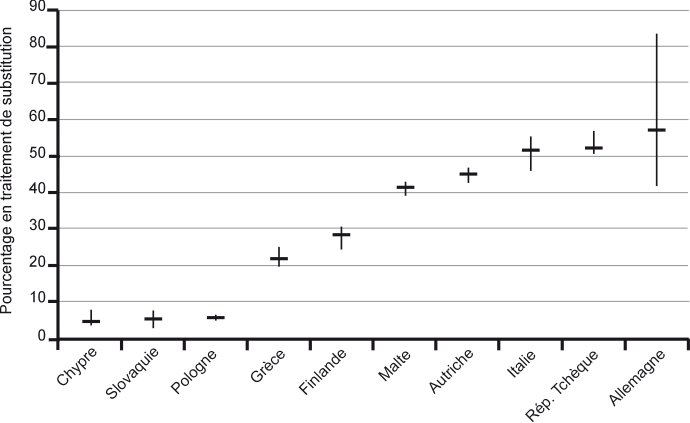

La grande majorité des traitements de substitution sont prescrits dans les pays du Sud et de l’Ouest de l’Europe et ce type de traitement reste encore limité dans la plupart des pays d’Europe orientale. En termes de couverture, on peut estimer que plus de 40 % des usagers d’opiacés à problèmes en Europe ont recours à ce type de traitement, mais avec d’importantes différences nationales puisque, pour les pays disposant de données, cette proportion varie de 5 % à plus de 50 % (figure 10

). De manière générale, la prescription de ces traitements par les médecins généralistes semble souvent associée à un plus haut taux de couverture.

Les mesures de réduction des risques restent très limitées en milieu carcéral. Seuls 13 pays rapportent que des traitements de substitution sont mis en œuvre dans la plupart de leurs prisons, alors que la distribution de seringues existe, le plus souvent à très petite échelle, dans cinq États Membres de l’Union Européenne (Allemagne, Espagne, Roumanie, Portugal, Luxembourg). Des études ont pourtant montré que la consommation de drogue et même l’usage de drogue par injection existaient en milieu carcéral, parfois avec des prévalences élevées. C’est pourquoi le dernier plan d’action drogue européen (2009-2012) prévoit de « Concevoir et mettre en place des services préventifs, thérapeutiques, de réduction des dommages et de réadaptation à l’intention des détenus, qui soient équivalents aux services offerts en dehors des prisons. »

En conclusion, cette rapide vue d’ensemble de la consommation et des problèmes liés à la drogue en Europe, ainsi que de la mise en œuvre de la réduction des risques dans cette région, est loin d’être exhaustive mais elle permet de spécifier certains éléments importants qui permettent de comprendre la situation actuelle. La consommation de drogue en Europe est aujourd’hui dans une phase de stabilisation avec toutefois des niveaux de prévalence qui sont historiquement élevés. Ceci est la résultante de hausses successives de la consommation de substances comme le cannabis ou la cocaïne, mais aussi de développements antérieurs comme la diffusion de l’héroïne ou de l’ecstasy.

L’usage problématique de drogue, tel que défini par l’OEDT, n’échappe pas à ce constat d’une prévalence relativement élevée mais plutôt stable. Une analyse plus fine suggère toutefois que de multiples phénomènes s’entrecroisent : baisse relative de l’usage de drogue par injection, stabilisation ou légère hausse de l’usage des opiacés, diffusion de la polyconsommation (EMCDDA, 2009c

), vieillissement et fragilisation de certaines catégories d’usagers. Ces différentes tendances pourraient en fait, malgré une situation en apparence stable, être synonymes d’une hausse globale des risques associés à la consommation de drogue en Europe. Les tendances préoccupantes observées pour le nombre de décès par overdose pourraient en être un reflet.

La réduction des risques est désormais largement mise en œuvre en Europe et son implantation peut être directement rattachée, durant les années 1980 et 1990, au développement de l’épidémie du VIH/sida au sein d’une population croissante d’usagers de drogue par injection. Aujourd’hui, les principales mesures de réduction des risques – échange de seringues et traitement de substitution aux opiacés – ont fait la preuve de leur faisabilité mais aussi de leur efficacité. La substitution a généralement obtenu de meilleurs résultats que les autres types de traitement chez les usagers d’opiacés

11

alors que l’échange de seringues a permis de réduire certains comportements à risque. Ceci a sans doute contribué, au côté d’autres facteurs, à la progressive baisse du nombre de nouveaux cas d’infections par le VIH liés à l’usage de drogue par injection en Europe.

La mise en œuvre de la réduction des risques se fait toutefois à des degrés très divers en Europe. Dans certains pays, elle est devenue une composante très importante de la lutte contre les problèmes liés à la drogue. Dans ce cas, le catalogue des mesures est souvent plus vaste, par exemple en incluant des mesures comme les locaux d’injection supervisés ou la prescription d’héroïne. Dans d’autres pays, la réduction des risques est vue comme un élément transitoire qui se justifie parce que certains problèmes, notamment la transmission des maladies infectieuses, peuvent être difficilement abordés avec la prévention et les traitements requérant l’abstinence. Dans ce cas, la réduction des risques est souvent limitée en taille et en diversité. En pratique, la plupart des pays européens se situent aujourd’hui entre ces deux pôles : la réduction des risques y est devenue un élément constitutif des politiques de lutte contre la drogue où elle côtoie désormais la prévention, les traitements et la réduction de l’offre

12

L’auteur souhaite remercier les points focaux nationaux du réseau Reitox, qui fournissent des données à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, ainsi que ses collègues à l’OEDT qui développent les instruments de collecte de données et analysent la situation Européenne.

.

Bibliographie

[1] bargagli am,

hickman m,

davoli m. Drug related mortality and its impact on adult mortality in eight European countries.

European Journal of Public Health. 2005;

16:198

-202

[2] davoli m,

bargagli am,

perucci ca. Risk of fatal overdose during and after specialised drug treatment: the VEdeTTE study, a national multi-site prospective cohort study.

Addiction. 2007;

102:1954

-1959

[3]emcdda. Rapport annuel 2009: L’Etat du phénomène de la drogue en Europe.

Luxembourg:Office des publications de l’Union Européenne;

2009a;

[4]emcdda. Understanding the ‘Spice’ phenomenon.

Luxembourg:Office for Publications of the European Communities;

2009b;

[5]emcdda. Polydrug use : Patterns and responses.

Luxembourg:Office for Publications of the European Communities;

2009c;

[6]emcdda. Trends in injecting drug use in Europe.

Luxembourg:Office for Publications of the European Communities;

2010a;

[7]emcdda. Harm reduction: evidence, impacts and challenges.

In: rhodes t, hedrich d (eds), editors.

Monograph 10, Luxembourg:Publications Office of the European Union;

2010b;

[8] hedrich d,

pirona a,

wiessing l. From margin to mainstream: the evolution of harm reduction responses to problem drug use in Europe.

Drugs: Education, Prevention and Policy. 2008;

15:503

-517

[9] farrell m,

marsden j. Acute risk of drug-related death among newly released prisoners in England and Wales.

Addiction. 2008;

103:251

-255

[10] wiessing l,

likatavicius g,

klempova d,

hedrich d,

nardone a,

griffiths p. Associations Between Availability and Coverage of HIV-Prevention Measures and Subsequent Incidence of Diagnosed HIV Infection Among Injection Drug Users.

American Journal of Public Health. 2009;

99:1049

-1052

[11] wiessing l,

guarita b,

giraudon i,

brummer-korvenkontio h,

salminen m,

cowan sa. European monitoring of notifications of hepatitis C virus infection in the general population and among injecting drug users (IDUs) – the need to improve quality and comparability.

Euro Surveill. 2008;

13:18884

(Available online:

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=18884)

Frank Zobel

Rédacteur scientifique et analyste des politiques drogue

Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT), Lisbonne

Eléments d’histoire sur la politique de réduction des risques en France

Au Canada et en Suisse, on parle de réduction des méfaits, en France de réduction des risques. La France s’est centrée sur une réduction des risques infectieux et a promu une vision médicalisée de la réduction des risques. La réduction des méfaits englobe l’approche des risques sanitaires tels que les infections virales mais aussi les conséquences sociales de l’usage de drogues.

Il apparaît donc plus juste de parler de réduction des méfaits ou dommages que de réduction des risques. Le risque pris n’entraîne pas inéluctablement un dommage effectif. Les risques ne sont pas seulement sanitaires, ils sont aussi sociaux (violence, accidents, ruptures familiales ou sociales, perte d’emploi...).

Le concept de réduction des dommages suppose qu’il est acquis que le comportement qui entraîne les dommages ne peut être radicalement supprimé. Dès lors qu’un consensus existe sur ce point, mettre en place une politique publique qui a pour objectif de réduire autant que possible ces dommages relève du simple bon sens. Si cette question a fait débat en France mais aussi dans de nombreux autres pays, c’est qu’aucun consensus n’existait sur le caractère irréaliste d’une éradication totale de la consommation de drogues.

La prohibition reste en effet, et sans doute pour longtemps, le cadre législatif international sans d’ailleurs que les critères d’interdiction soient précisément définis : « est stupéfiant, tout produit classé stupéfiant » disent les conventions que la France a ratifié comme la plupart des pays du monde. En 1998, l’assemblée générale de l’Onu a adopté une résolution visant à réduire de façon substantielle, voire à « éliminer » avant 2008, la production, le trafic et l’abus des drogues. Malgré l’échec évident de cette politique éradicatrice, le discours a peu changé.

Dans un tel contexte, la politique de réduction des dommages a été vécue comme une manière de baisser les bras alors qu’elle n’est nullement contradictoire avec une politique déterminée visant à réduire le nombre des consommateurs et l’intensité de leur consommation.

Le risque ou le dommage n’est pas seulement pour le consommateur lui-même mais aussi pour autrui : risque de contamination mais aussi risque lié à certains comportements associés à la prise de produits (accidents de la route, violences ou agressions). Ainsi, l’interdiction de la consommation d’alcool au volant est une politique de réduction des risques. De même, le développement des programmes de substitution a entraîné entre autres effets bénéfiques une baisse très significative de la délinquance associée.

Le dommage peut être indirect : on peut calculer le coût pour la solidarité nationale de la consommation de drogues (personnel mobilisé, prestations versées...)

1

Voir les travaux de Pierre Kopp sur le coût social des drogues licites et illicites.

.Toute diminution de ce coût peut être considéré comme un bien pour la collectivité publique.

Système Français : un terrain peu propice à la réduction des risques

La France est caractérisée par une faible culture de santé publique et une approche plus individuelle que collective et plus curative que préventive. Pour notre système de santé, qu’il s’agisse des structures ou des acteurs, il était donc difficile d’imaginer des réponses préventives et collectives et non immédiatement curatives.

S’ajoute à cette première difficulté, une approche très moralisante de la politique de lutte contre les addictions qu’on pourrait résumer ainsi : chacun est responsable de sa consommation et de ses abus. Il est donc normal qu’il en subisse les conséquences.

Le terrain était donc peu propice à la mise en place rapide d’une politique de réduction des risques. Cette observation est d’ailleurs corroborée par les comparaisons internationales.

Deux catégories de pays se dégagent :

• les pays ayant une tradition de santé publique (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, pays nordiques). Dès l’apparition du sida, les mesures de réduction des risques se sont rapidement imposées aux professionnels de manière évidente et pragmatique et ont été mises en œuvre à partir de 1985 ;

• les autres pays (notamment France et États-Unis) qui n’ont pas de tradition de santé publique et une approche moralisante des questions d’addiction. Dans ces pays, ce sont les associations et les militants qui ont imposé la mise en œuvre des mesures de réduction des risques.

Bref rappel historique

L’histoire des politiques de lutte contre les drogues en France explique en grande partie cette situation.

Lorsque, au début des années 1970, le problème de la consommation des drogues a commencé à émerger comme un problème majeur de société, les pouvoirs publics n’avaient aucun savoir-faire. Ils ont donc fait confiance à quelques psychiatres, conduits par Claude Olievenstein, qui commençaient à s’intéresser aux usagers d’héroïne et ont été à l’origine de la création des premiers centres : Marmottan et l’Abbaye à Paris.

C’est ainsi que les pouvoirs publics se sont laissés convaincre que la toxicomanie était une pathologie spécifique qui nécessitait un dispositif de soins spécifique, totalement distinct de celui qui existait déjà pour les alcoolodépendants. C’est sur cette base que s’est construit un système de prise en charge entièrement financé par l’État et garantissant des soins anonymes et gratuits à tous ceux qui en faisaient la demande. L’action des centres de soins créés à partir des années 1970 reposait sur une approche essentiellement psychologique et psychanalytique fondée sur la recherche très exigeante de l’abstinence. Cette période a été marquée par le rejet absolu de toute autre forme de prise en charge (étaient exclus notamment les communautés thérapeutiques ou l’approche cognitivo-comportementale).

La culture professionnelle des intervenants en toxicomanie était forte et homogène. Dans la mouvance de l’anti-psychiatrie, elle cultivait également une certaine marginalité tant à l’égard de la psychiatrie traditionnelle que des intervenants sociaux.

Cette situation est assez singulière, si on la compare à celle d’autres pays européens : cloisons étanches entre les structures et intervenants en toxicomanie et tous les autres intervenants sociaux ou médicaux ; choix et défense d’un seul modèle de prise en charge pour les usagers de drogues illicites.

Histoire d’un aveuglement

Au début des années 1980, le système est conforté aussi bien par les pouvoirs publics qui font confiance aux experts que par les médias. Personne ne voit que de nombreux usagers échappent au système de soins, soit parce qu’ils sont trop pauvres, soit parce qu’ils vont trop mal pour formuler une demande, soit parce qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas devenir abstinents.

On ne voit donc rien venir. Pourtant, plusieurs éléments auraient du alerter. D’abord l’évolution du profil des usagers : ce n’était plus les rebelles des années 1970 mais de plus en plus, des exclus du système social en situation de grande précarité. Ensuite, on a vu arriver dans les hôpitaux et les prisons des usagers de drogues qui n’avaient jamais rencontré le système de soins

2

Étude Ingold dans les prisons, 2006.

.

Le modèle a explosé à la fin des années 1990 avec la catastrophe sanitaire qu’a représentée l’épidémie de sida. C’est à cette époque que sont arrivés dans les hôpitaux de nombreux héroïnomanes déjà malades et qui n’avaient jamais été pris en charge. Une partie des professionnels a alors pris conscience qu’il était urgent d’offrir aux usagers qui ne pouvaient ou ne voulaient pas devenir abstinents des programmes de prévention et de prise en charge à bas seuil d’exigence (des lieux d’accueil apportant aux usagers en grande difficulté une aide à la vie quotidienne, un accès au matériel stérile d’injection et une possibilité d’orientation sanitaire et sociale). Le milieu des intervenants en toxicomanie, jusque là assez homogène, s’est profondément et douloureusement clivé autour de ces orientations. Celles-ci se sont heurtées par ailleurs à de lourdes résistances dans tous les milieux : résistance des décideurs politiques qui craignaient qu’elles soient interprétées comme un encouragement à la consommation ; résistance de la police et de la justice qui estimaient que ces mesures étaient en contradiction avec la loi ; résistance enfin de certains intervenants en toxicomanie qui étaient convaincus que les usagers de drogues ne se serviraient pas des mesures proposées.

C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics ont pris les premières mesures de réduction des risques. Un décret de 1987 a autorisé la vente libre des seringues en pharmacie, abrogeant ainsi un décret qui limitait l’accès aux seringues et qui avait été adopté en 1972 sous l’impulsion de Claude Olievenstein. Des programmes d’échange de seringues et des structures d’accueil à bas seuil d’exigence ont été développés, de manière expérimentale et relativement inégale sur le territoire.

La suite est connue. Elle a largement donné tort aux sceptiques. D’une part, les usagers se sont immédiatement emparés de ces mesures de prévention. D’autre part, celles-ci n’ont entraîné aucune augmentation de la consommation.

Développement chaotique des traitements de substitution

Dans le même temps, et au nom des mêmes croyances, les traitements de substitution ont rencontré l’opposition d’une partie des intervenants en toxicomanie et d’une partie du corps médical. Ces derniers estimaient en effet qu’on ne pouvait sérieusement soigner en substituant un produit à un autre et sans demande explicite d’abstinence de la part du patient.

Pourtant dès 1987, plusieurs études étrangères démontraient sans ambiguïté l’intérêt et l’efficacité des programmes de substitution. Le premier projet en France, celui de la clinique Liberté porté par Didier Thouzeau débute en 1989 mais il faut attendre 1992 pour que la Direction générale de la santé sollicite les structures de soins (CSST) afin qu’elles mettent en place des « programmes méthadone ». Le développement de ces programmes, fondé sur le volontariat est inégal et limité, malgré la décision de la Direction générale de la santé d’assouplir les contraintes, à partir de 1994. À titre d’exemple, en Seine-Saint-Denis, département marqué par une surreprésentation d’usagers d’héroïne en grande précarité, il n’y avait toujours en 1996 aucun « programme méthadone ».

La lenteur du développement des « programmes méthadone » a conduit, dans le même temps, un certain nombre de médecins généralistes militants à prescrire de la buprénorphine faiblement dosée (Temgesic) en dehors des indications usuelles de prescription. Un laboratoire pharmaceutique s’est rapidement saisi de cette opportunité et a développé un produit de substitution à base de buprénorphine fortement dosé, le Subutex. C’est grâce à ce produit, mais surtout grâce au militantisme des médecins pionniers que les traitements de substitution ont concerné rapidement la très grande majorité des héroïnomanes.

Aujourd’hui, le bénéfice du développement des traitements de substitution, qui a changé durablement la vie des usagers d’héroïne, n’est plus contesté.

Réduction des risques : des mesures d’aménagement à la marge plus qu’une politique publique

Les résultats des mesures de réduction des risques ont été spectaculaires : baisse des overdoses, amélioration de l’état de santé des usagers, baisse de la délinquance associée, diminution de la contamination par le VIH...

Cependant, si quelques responsables politiques ont porté ces mesures, ils étaient à l’exception des Verts, assez marginaux dans leur formation. Dans l’ensemble, elles sont restées mal comprises des non spécialistes et n’ont pas fait l’objet du large consensus qu’on aurait pu attendre au regard des résultats.

Les réticences et oppositions qui ont entravé le début du développement des mesures de réduction des risques ont marqué durablement l’organisation du système. Ces mesures sont restées des mesures d’aménagement isolées, à la marge, liées dans l’imaginaire collectif à un certain militantisme. Elles ne se sont pas intégrées dans le système de santé publique, de prévention et de soins de droit commun, qui n’en a donc pas été durablement modifié.

Quelques exemples

En 1986, une circulaire du ministère de la Santé recommande de ne pas prendre en charge les soins liés au VIH sur les crédits toxicomanie. Elle précise que le « traitement du sida et la prise en charge des toxicomanes sont deux objectifs de santé publique distincts ».

Dans le même temps, la plupart des intervenants en toxicomanie refusent d’intégrer les programmes de réduction des risques dans les CSST (Centres de soins aux toxicomanes), préférant les laisser à la marge du dispositif de soins, sans que les pouvoirs publics ne songent à imposer quoi que ce soit.

Les lieux d’accueil à bas seuil reposent pendant longtemps sur le militantisme de quelques uns sans bénéficier de la programmation et des moyens habituellement consacrés à des programmes de santé publique.

Les médecins qui ne veulent pas prescrire de traitement de substitution revendiquent l’application d’une « clause de conscience » sans que personne ne songe à le contester.

Les expériences de coopération avec la police pour éviter les interpellations à proximité des dispositifs de réduction des risques sont restées expérimentales et discrètes alors justement qu’elles auraient dû faire l’objet d’un engagement fort des pouvoirs publics.

Plan triennal de lutte contres les drogues et la toxicomanie de 1999 : une reconnaissance institutionnelle de la politique de réduction des risques

Le plan triennal de 1999 que j’ai préparé lorsque j’étais présidente de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies (Mildt) a tenté d’intégrer la politique de réduction des risques dans une politique interministérielle plus globale. Il était fondé sur les principes suivants :

• les programmes de réduction des risques se sont mis en place « à bas bruit » sans faire l’objet d’un soutien politique affirmé. Il est donc essentiel de les intégrer clairement dans la politique publique de prévention et de soins aux usagers de drogues ;

• il faut élargir la notion de réduction des dommages au-delà du risque infectieux et envisager tous les dommages liés à la consommation de tous les produits (notamment l’alcool et les psychotropes), ce qui implique de s’intéresser aux violences liées à la consommation de produits ou à l’insécurité routière ;

• les usagers les plus marginalisés ne demandent rien et ne sont pas connus du système de soins. Il faut donc aller au devant de ces usagers en leur offrant des services à bas seuil d’exigence.

L’approche « réduction des risques » doit être intégrée dans tous les lieux fréquentés par les usagers de drogue : médecins généralistes, structures de soins, hôpitaux, prisons... C’est donc plus une « approche », une « méthode » qui doit irriguer tous les acteurs qu’un dispositif.

La politique pénale de lutte contre le trafic et la détention de stupéfiants doit être compatible avec les exigences de la réduction des risques. Une circulaire du ministère de la Justice de juin 1999 a demandé aux parquets d’éviter les interpellations à proximité des lieux d’accueil des usagers et de ne pas retenir le port d’une seringue comme une présomption d’usage.

Les usagers doivent être consultés sur les politiques qui les concernent et associés aux messages de prévention.

Cette approche n’a pas été réellement remise en cause par les deux plans suivants et la réduction des risques est aujourd’hui un acquis consacré par la loi. Les programmes en résultant restent cependant accessoires à la politique de soins et ne sont pas totalement intégrés à la politique globale de santé publique.

En conclusion, le développement rapide d’une politique de réduction des risques dépend en grande partie de l’environnement : existence ou non d’une politique de santé publique ; existence ou non d’un consensus sur les politiques de lutte contre les drogues ; existence ou non d’une politique de prévention.

La législation n’est pas le principal obstacle à la mise en œuvre d’une politique de réduction des risques. D’abord parce que, compte tenu des conventions internationales, la marge de manœuvre législative est limitée. Ensuite et surtout parce que les procureurs de la république ont la possibilité de faire une application de la loi qui privilégie l’approche de santé publique pour les usagers et réserve les poursuites pénales aux faits de trafic. Si ce n’est pas le cas aujourd’hui, c’est plus parce qu’il n’existe pas de consensus autour d’une telle politique que parce que la loi ne l’autorise pas. C’est aussi pour des raisons qui ont peu de liens avec la politique publique de lutte contre les drogues et notamment parce que la pression statistique qui pèse sur les services de police les conduit à multiplier les interpellations d’usagers.

Plus la culture de santé publique est développée, plus les mesures prises prennent du sens et sont donc efficaces. Les programmes de réduction des risques ne peuvent être conçus dans un ghetto.

C’est parce qu’elle avait des réflexes de santé publique que la Grande-Bretagne a développé dès 1985 des mesures de réduction des risques. Dès 1987, cette politique a d’ailleurs été portée politiquement puisque le Premier Ministre déclarait « le sida est plus dangereux que l’usage de drogues ». Une telle déclaration était impensable en France.

Plus la culture de prévention est développée, plus le consensus autour des mesures prises est fort. Or, en France la prévention primaire autour des questions d’éducation à la santé, de citoyenneté et d’usage des substances psychoactives reste embryonnaire. Les Pays-Bas ou les pays scandinaves qui développent une prévention systématique et continue dès la maternelle ont de bien meilleurs résultats que la France en terme de prévention de l’usage nocif et même de l’usage simple (les jeunes néerlandais consomment moins de cannabis que les jeunes français).

La transparence et la fiabilité des informations contribuent à la construction des consensus. Elle permet à chacun de se réapproprier rapidement les messages de réduction des risques. En France, la méfiance reste encore grande à l’égard des messages émis par les pouvoirs publics faute d’un effort de communication cohérent et continu qui se poursuit au-delà des alternances politiques.

On ne peut pas mener de politique de réduction des risques efficaces à l’égard des usagers sans les écouter, dialoguer avec eux et les associer aux mesures prises. En France, nous avons tardé à le comprendre alors que les néerlandais avaient encouragé une représentation des « junkies » dès 1985.

Il est nécessaire d’aller au devant des usagers les plus fragiles sans attendre qu’ils fassent une demande. Même si cette idée a progressé dans les dix dernières années, elle n’a pas encore transformé l’organisation de la prévention et des soins autant que nous aurions pu l’espérer. Et cette question ne concerne pas seulement les usagers de drogues mais d’une manière générale les populations les plus démunies qui ne bénéficient d’aucune mesure de prévention et ne sollicitent des soins qu’en urgence lorsqu’ils sont gravement malades.

Il est indispensable d’articuler les politiques sanitaires avec les politiques sociales. Un individu ne se résume pas à sa consommation de produits : il a des problèmes de logement, de ressources, de travail, de délinquance... Sa consommation n’a pas que des conséquences sanitaires. Elle a aussi des conséquences sociales. Or, cette articulation est faible en France. La mise en place des Agences Régionales de Santé risque d’accroître encore le cloisonnement entre le social et le sanitaire.

Enfin, de telles politiques pour être durablement efficaces ne peuvent reposer que sur un consensus large, au-delà des clivages politiques. Elles ne peuvent pas être remises en cause à chaque alternance au risque d’entraîner méfiance, scepticisme et désengagement.

Nicole Maestracci

Présidente de la Fédération nationale des associations d’accueil

et de réinsertion sociale

Magistrat, Présidente de la chambre à la Cour d’appel de Paris

Présidente de la Mission interministérielle de lutte contre la drogueet la toxicomanie de 1998 à 2002

Situation de la politique de réduction des risques en France

L’usage des drogues devient un problème social, repéré et identifié comme tel au XIX

e siècle sous le prisme de l’une de ses figures particulières : la toxicomanie. À tel point que la prise de stupéfiants et la toxicomanie vont être durablement perçues sinon comme des synonymes, du moins comme liées dans une relation nécessaire de cause à effet. Les premières tentatives de médicalisation des usages compulsifs et dépendants de drogues sont réalisées dans le dernier quart du XIX

e siècle... Il faudra attendre le début des années 1910 pour que les vocables de toxicomane et toxicomanie soient finement élaborés et que cette dernière soit conçue comme un concept englobant toutes les manies à base de substances (morphinomanie, cocaïnomanie...) dans un même ensemble... La toxicomanie reste longtemps une entité nosologique aux frontières incertaines oscillant entre intoxication et démence dans l’ombre d’un contrôle judiciaire et policier dominant. Jusqu’à ce que dans les années 1960 et plus certainement 1970 les lois de certains pays reconnaissent au toxicomane plus ou moins explicitement le double statut de délinquant et de malade et prévoient la possibilité de mesures thérapeutiques alternatives à une condamnation ou parties intégrantes d’une condamnation... Des politiques sanitaires et des dispositifs de soins spécialisés ou intégrés aux hôpitaux se développent... Le choix des options curatives fut essentiellement déterminé par des variables politiques et culturelles, en ce que les solutions de soins retenues durent être compatibles avec les valeurs politiques et les normes culturelles des États qui les décident et les mettent en œuvre.

1

Texte extrait de : BERGERON H. Sociologie de la drogue. Édition La Découverte, Collection Repères, Paris, 2009.

Sanitarisation du problème des drogues

Les États occidentaux ont initialement opté pour une politique principalement curative de traitement des toxicomanes : de même qu’il faut extirper du corps social le fléau qui menace la collectivité, il faut traiter les corps malades et s’attaquer, dans le cadre de la clinique des toxicomanies, aux causes individuelles du mal même si certains États, comme les Pays-Bas, ont agrémenté leur offre thérapeutique de services de traitement des conséquences liées à l’usage (hépatite C puis VIH, septicémie...).

La majeure partie des pays a également mis en œuvre une politique de diversité en matière d’offre de soins, combinant différentes options thérapeutiques. Mais certains d’entre eux, au premier rang desquels les États-Unis, ont préféré investir massivement sur la distribution de méthadone, dès les années 1970. La France a choisi une option particulière : les années 1970 et 1980 sont marquées par une psychologisation quasi exclusive des soins aux toxicomanes et le rejet concomitant d’alternatives thérapeutiques (communautés thérapeutiques, pratiques de substitution, soins des conséquences de la toxicomanie) en d’autres lieux parfaitement acceptables.

Si les pays occidentaux adoptent des modèles différents de traitement des problèmes de drogues, l’irruption du sida au milieu des années 1980 va bouleverser considérablement le paysage qui s’était stabilisé pendant près de vingt ans : le seul traitement curatif de la toxicomanie, et en particulier la recherche parfois forcenée de l’abstinence, ne peut plus être le pilier essentiel des stratégies sanitaires. Militent ainsi, un peu partout dans les pays occidentaux, des « coalitions de cause » (Kübler, 2000

), des réseaux de politiques publiques, regroupant des acteurs d’origines diverses mais dont les croyances sont convergentes (médecins humanitaires, associations d’usagers, professionnels du sida...) et pour lesquels il convient de réorganiser la hiérarchie des objectifs des politiques sanitaires. S’il est louable de vouloir traiter les causes de la toxicomanie et de prévenir les usages, il est urgent, argument-ils, en ces temps de menace planétaire pour la santé publique, de traiter les conséquences des usages et de prévenir les risques qui leur sont associés. C’est ainsi que le modèle dit de la « réduction des risques », développé originellement aux Pays-Bas (Boekout Van Solinge, 2004

), se trouve inscrit sur l’agenda politique. Profitant de la médiatisation sans précédent et de l’importance politique qu’a prise le problème du sida (Favre, 1992

) bénéficiant du soutien décisif des militants anti-sida qui ont acquis des positions clefs d’influence politique, les défenseurs de la réduction des risques vont réussir, partout en Europe, à imposer cette politique qui prévoit la mise en place de lieux de soins de première urgence, la distribution de matériel d’injection stérile et la fourniture extensive des produits de substitution. La méthadone est en effet réputée favoriser l’arrêt de l’injection intraveineuse d’héroïne et permettre au toxicomane de ne plus être prisonnier d’un mode de vie où la recherche du produit et des moyens de l’obtenir peuvent devenir une activité à plein temps. La méthadone fut ainsi conçue comme un instrument permettant non seulement de limiter la diffusion des virus du sida et de l’hépatite C mais aussi de favoriser une réinsertion sociale et sanitaire, jugée de plus en plus nécessaire pour certains toxicomanes toujours plus désocialisés et dans des situations médicales de plus en plus désastreuses (hépatite C, maladies opportunistes du sida...).

Les principes, priorités, outils et pratiques s’inscrivant dans le cadre de la « réduction des risques » ont ainsi « déferlé » en Europe comme autant de normes, solutions cognitives et professionnelles « appropriées » (au sens du néo-institutionnalisme sociologique) à la gestion des problèmes sanitaires et sociaux, que les différents experts nationaux s’accordent désormais à définir de manière relativement comparable. Au point qu’une recommandation du conseil de l’Union Européenne datant du 18 juin 2003 reconnaît politiquement, à l’unanimité des États membres (y compris la Suède, pays réputé le plus longtemps hostile à ce type d’approche ; Tham, 1995

), la valeur et l’importance de cette politique et de certaines interventions qui la composent (certaines mesures comme la distribution contrôlée d’héroïne restent cependant sujettes à controverse entre États membres et ne font pas partie des mesures visées par cette recommandation). Certains auteurs affirment ainsi que se dessine une tendance à la convergence des réponses sanitaires dans tous les pays de l’Union, tendance que la Commission européenne aurait amplement favorisée (Grange, 2005

; Bergeron, 2005

). Le Canada, le Brésil et l’Australie ont également adopté ce modèle. Seuls les États-Unis, en particulier à l’initiative des administrations Bush (père et fils), résistent à la mise en œuvre de ce qu’ils considèrent être une forme de renoncement moral et une porte ouverte à d’occultes manœuvres visant la levée de l’interdiction.

Ces mesures composent une politique qui suppose une reconnaissance, plus ou moins assumée politiquement selon les États, de l’usage de stupéfiants comme d’un fait anthropologique commun aux sociétés occidentales : il n’est plus cette poussée de fièvre que l’on pensait pouvoir étouffer dans les années 1970. L’utilisation des vocables « usage » et « usager », qui tendent à remplacer ceux de consommation, de consommateur ou de drogué, si elle procède de la progressive domination du vocabulaire des classifications internationales des maladies (CIM : Classification internationale des maladies ; DSM :

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), signerait, en outre, l’avènement de la représentation d’un individu capable de rationalité, non tout entier dominé par des causes psychiques qui court-circuitent son entendement, prompt à développer des stratégies de prise en charge de sa santé tout autant que de gestion de ses usages. Arguments de militants et résultats d’une certaine recherche sociologique entrent ainsi en résonance dans le combat politique en faveur de la réduction des risques. La montée de la réduction des risques marque donc une réelle sanitarisation des politiques des drogues. Elle s’inscrit dans le cadre de transformations de plus grande ampleur (qui dépassent le seul champ de la drogue et de la toxicomanie), qui témoignent du passage de ce que Goffman appelait le « schéma de réparation » (visant principalement la correction des défaillances ou des dysfonctionnements pathologiques) à un « schéma de croissance » dans lequel il s’agit, pour l’essentiel, de préserver sa santé et de prévenir les risques qui peuvent peser sur elle avant qu’ils ne surviennent (Castel, 1993

). Dans ce contexte, l’usage risqué de drogues risquées serait le propre d’individus mal socialisés aux normes et techniques d’optimisation du « capital santé », d’individus déviants à l’ordre sanitaire nouveau et à sa médecine de surveillance (Armstrong, 1995

).

La France a connu un destin resté longtemps singulier au regard de ces évolutions d’ensemble. En 1994, la politique publique française est encore principalement orientée vers des objectifs curatifs d’abstinence. On dénombrait ainsi alors quelques 9 500 places pour le traitement par la méthadone en Espagne ; 17 000 en Grande-Bretagne ; 15 650 en Italie ; 10 300 en Suisse ; 8 400 aux Pays-Bas. À la même époque, le dispositif français ne comptait, lui que 77 places. Il a fallu attendre le milieu des années 1990 pour qu’une telle politique soit mise en œuvre et que la méthadone soit introduite de manière extensive en France. Comment comprendre pareille singularité ? On explique souvent que la majorité des acteurs qui ont longtemps présidé aux destinées de la politique française ont progressivement constitué un paradigme particulier – mélange de considérations contre-asilaires et psychanalytiques – comme grille de lecture principale du phénomène de la toxicomanie, et que ce paradigme n’était guère favorable à une politique préventive et palliative et à l’introduction de la méthadone. La toxicomanie y était en effet interprétée comme le symptôme d’une souffrance psychique profonde née de traumatismes subis dans la plus tendre enfance, et l’usage de méthadone était par conséquent perçu comme un simple remplacement d’un produit addictif par un autre. Telle a été, en effet et en substance, l’argumentation principale développée par la communauté soignante et les représentants de l’État français pour motiver leur refus des produits de substitution pendant tant d’années. Mais comment est-on parvenu à une telle uniformité des opinions et de l’expertise ?

À partir d’une étude historique inscrite dans la tradition d’étude des politiques publiques, Bergeron (1999

) a cherché à identifier quels ont été les groupes d’acteurs qui ont progressivement exercé une influence déterminante dans la définition de ce que devait être la politique publique de soins aux toxicomanes. Il conclut qu’une « communauté de politique », composée d’acteurs d’origines diverses mais partageant des opinions convergentes concernant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre, s’est lentement constituée. Au sein de la Direction générale de la santé (DGS) du ministère de la Santé, un petit nombre de fonctionnaires nouent ainsi des alliances durables avec les représentants professionnels les plus influents du secteur spécialisé (en majorité des psychiatres), qui ont su s’imposer comme les seuls interlocuteurs légitimes du champ spécialisé. Ce couple d’acteurs s’est progressivement autonomisé vis-à-vis des autres instances administratives et politiques, qui auraient pu pourtant émettre un avis sur le contenu de la politique de soins. Comme l’ont montré Jobert et Muller (1987

) en analysant d’autres politiques publiques, on assiste pendant les années 1970 et 1980 au développement simultané d’un double leadership, professionnel et administratif, chacun ayant su s’octroyer la représentation légitime du segment concerné. Mais la seule mise en lumière de l’existence d’un couple d’acteurs autonomes et aux opinions convergentes ainsi que l’analyse des systèmes d’interdépendances durables qui ont lié ces acteurs laissaient une question importante sans réponse : comment pareilles opinions collectives ont-elles pu se maintenir dominantes aussi longtemps en France ? Cette question a porté Bergeron à considérer en particulier les problèmes ayant trait à la formation, au maintien puis à la transformation des croyances des acteurs et à mobiliser le modèle « cognitiviste » d’analyse des croyances collectives développé par Boudon (1986

, 1990

). Nous montrons ainsi que l’adoption d’une doctrine thérapeutique aux origines composites comme

corpus cognitif d’interprétation majoritaire dans le champ de la toxicomanie peut s’expliquer comme le résultat d’actions individuelles qui s’appuient sur de « bonnes raisons », compréhensibles (au sens de Weber) quand on les rapporte au contexte socio-historique et culturel dans lequel elles sont situées. En particulier, l’auteur montre que les acteurs en question ne voyaient qu’une frange particulière de toxicomanes (effet de position), qui ne présentait guère les caractéristiques (désocialisation extrême et situation sanitaire très dégradée) sur lesquelles s’échafaude précisément l’argumentation en faveur du développement de la méthadone dans les autres pays ; et que quand ils en rencontraient en effet, les théories qu’ils avaient progressivement faites leurs et qui s’étaient installées en « cadres cognitifs » (effet de disposition) induisaient une interprétation singulière guère favorable à la politique de la réduction des risques. Le modèle cognitiviste focalise donc l’attention sur le fait que le maintien d’une croyance (en l’espèce, le rejet de la méthadone) ne tient pas tant à un respect aveugle de certaines doctrines qu’au fait que l’acteur idéal-typique a des raisons solides de croire que le paradigme adopté et le dispositif institutionnel s’en inspirant sont adaptés à la population qu’il traite.

La survenue du sida a donc été l’événement déclencheur majeur d’un phénomène de sanitarisation (et de médicalisation pour la distribution de médicaments de substitution) dans l’approche du problème de l’usage, qui est de plus en plus saisi en termes de santé publique qu’en termes de violation des lois, d’atteinte à l’ordre public, d’aliénation mentale ou de déchéance sociale. Deux distinctions fondamentales s’opèrent à cette occasion :

• la distinction entre des usages présentant des risques variés et, en particulier, entre usage simple, abus (DSM III) ou usages nocifs (CIM-10) et dépendance ;

• la distinction, ensuite, entre les drogues : le vocable « drogue » perd peu à peu son caractère générique pour laisser apparaître des drogues plus ou moins risquées et plus ou moins dangereuses pour la santé, même si les droits de beaucoup de pays européens ne prennent pas acte de ces distinctions médicales et scientifiques.

Dans les deux cas, comme il en est de nombreux autres sujets (Borraz, 2008

), le risque est devenu l’unité à l’aune de laquelle se distinguent, se hiérarchisent et se classent les drogues. L’usage de drogue fait désormais partie de ce vaste continent des « conduites à risques », dont les déterminants sont, malgré les précautions prises, souvent présentés comme essentiellement individuels et que l’on isole, souvent à tort, du contexte social dans lequel ils s’expriment et qui peut en modifier singulièrement l’efficacité (Perreti-Watel, 2004

). Les usagers de drogues « rentrent dans le rang » : ils sont conçus, dans cette perspective, comme des individus autonomes, capables d’estimer les risques qui pèsent sur leur vie future, à l’image de l’homme moderne analysé par Giddens.

Sanitarisation et naissance de l’addictologie

Cette sanitarisation de l’approche des drogues, à la fois cause et conséquence de la mise en œuvre d’une politique extensive de réduction des risques, pourrait être renforcée par la naissance récente de l’addictologie et par la volonté politique croissante de penser (au moins dans le champ sanitaire) les usages de drogues illicites, de médicaments psychotropes, d’alcool et de tabac comme tous susceptibles de conduire à des usages risqués, voire à la dépendance. Pour une part toujours plus grande de la communauté savante et des experts, le terme générique d’addiction doit désormais, en effet, subsumer les concepts d’alcoolisme, de toxicomanie ou de tabagisme : « addictologie », « addiction » et « pratiques addictives » sont ainsi les termes qu’il convient aujourd’hui d’utiliser dans les arènes professionnelles et politiques constituées autour des problèmes de drogues (Bergeron, 2003

). Au fondement de ce mouvement, la percée, sur le marché scientifique comme en politique, des explications neurobiologiques des phénomènes d’addiction : théories qui montreraient l’existence de voies communes neurobiologiques à l’ensemble des pratiques addictives. La montée des explications d’ordre neurobiologique, qui fondent autant l’avènement de l’addictologie comme discipline clef de l’offre clinique que les orientations nouvelles des politiques publiques (Bergeron, 2003

), accentue ainsi la médicalisation et la sanitarisation que nous évoquions plus haut. Trois arguments principaux peuvent être avancés pour soutenir cette hypothèse (Bergeron, 2006

) :

• le regroupement des divers produits en une seule classe, celle des produits psychoactifs pouvant conduire à des pratiques addictives (plus ou moins risquées) est une opération cognitive qui gomme ou dilue l’épaisseur sociale et culturelle qui différencie encore symboliquement ces mêmes substances et la consommation ;

• en considérant, de plus, l’addiction comme la conséquence de dysfonctionnements neurobiologiques chroniques (qu’ils se réalisent sur la base d’une vulnérabilité innée ou acquise), la recherche en addictologie pointe désormais la possible découverte de médicaments ou de vaccins (comme pour la cocaïne), comme horizon raisonnable souhaitable ;

• enfin, les politiques publiques sectorielles qui se sont longtemps focalisées sur le versant curatif de l’intervention thérapeutique, en s’adressant principalement aux toxicomanes avérés, se transforment en des politiques qui visent tous les comportements de consommation, de l’usage simple à la dépendance. Autrement dit, ce qui relevait autrefois essentiellement d’une régulation morale et d’un contrôle juridique (l’abus et l’usage simple) tombe désormais également dans la juridiction d’une politique de santé publique globale.

Ces trois mouvements contribuent à inscrire la légitimité des politiques de contrôle et de régulation de l’usage dans des nécessités plus proprement sanitaires et médicales.

Finalement, c’est au moment de l’histoire des politiques de drogues où la compréhension biomédicale des déterminants de leurs usages (et en particulier de la dépendance) semble progresser que la réponse coercitive, dans certains États, trouve les conditions de son plus grand épanouissement. Comme l’indique Pharo (2006

), l’addiction est devenue la seule maladie dont on punit les conséquences (c’est-à-dire l’usage).

Sanitarisation et rapprochement des politiques européennes de stratégie anti-drogues

Le contrôle des usages et bien sûr du commerce des drogues sont longtemps restés principalement d’ordre judiciaire et policier, même si les toxicomanes se sont vite vu offrir des traitements de toutes sortes. Progressivement, et de manière plus évidente dans le dernier quart du XXe siècle, les problèmes liés aux drogues ont été toutefois de plus en plus manifestement définis en référence à une grammaire sanitaire et aux conséquences pour la santé publique qui pouvaient leur être liées.

Longtemps, les politiques publiques ont paru se définir dans le cadre de logiques et de spécificités essentiellement nationales : elles semblaient être marquées par les particularismes sociaux, institutionnels et culturels de chacun des États. Cattacin et Lucas (1999

) distinguaient ainsi, en Europe, trois types d’États-providence constitués dans les différents pays européens. L’on peut se demander aujourd’hui si la médicalisation et la sanitarisation des problèmes de drogues n’ont pas contribué à effacer les différences les plus saillantes entre pays européens. Ce progressif rapprochement des politiques européennes doit certainement beaucoup à la reconnaissance croissante du caractère fondamental de la réduction des risques dans les stratégies anti-drogues, tout autant qu’au refus de considérer la prison comme la peine devant sanctionner l’usage simple. Il est remarquable qu’il s’agisse là de deux pommes de discorde qui divisaient profondément les États membres il y a encore dix ans, et qui sont aujourd’hui des sujets suscitant sinon un froid consensus, du moins des discussions plus techniques et moins passionnées. Il est, bien sûr, trop tôt pour affirmer que les politiques des États européens connaissent des trajectoires parfaitement convergentes, mais l’on peut toutefois légitimement se demander si un modèle européen de politique des drogues n’est pas en train d’émerger, sur un sujet où l’Union européenne n’a pourtant guère de compétences communautaires. Les ressorts précis des dynamiques présidant à ce supposé processus de convergence politique restent encore à explorer, même si certains auteurs forment déjà quelques hypothèses sur le rôle clef de la Commission européenne et de certaines de ses institutions (Grange, 2005

; Bergeron, 2005

).

Phénomène de juxtaposition de l’État social et de l’État pénal en Europe

On remarquera également avec intérêt que les politiques européennes se distinguent de celles menées aux États-Unis, où l’État pénal aurait, d’après certains auteurs (Wacquant, 1998

), remplacé l’État social. Ce que l’on pourrait appeler le « modèle de la fonction inverse » et qui suppose que la réponse pénale s’accroît à mesure que l’offre sociale décline ne s’applique guère à la situation européenne : contrairement à ce qu’avance Wacquant pour les États-Unis (et en le paraphrasant), le traitement pénal sévère (par l’emprisonnement en particulier) de l’usage simple de drogues a progressivement, en Europe, été doté d’une charge symbolique négative, tandis que l’approche médicale et sociale (donc par le

welfare) s’est vue gagner progressivement une connotation positive. Toutefois, si l’État pénal, décrit par Wacquant, cet État qui enferme plutôt qu’il ne traite (ou qui traite en enfermant), ne s’est pas épanoui en Europe, l’on ne peut manquer de relever l’augmentation des interpellations massives pour usage dans un grand nombre de pays, les tentatives de maximisation de la réponse judiciaire à l’usage, dans un certain nombre d’autres, et le maintien généralisé du principe de la prohibition. Ainsi est-il plus juste de constater l’existence d’un phénomène de juxtaposition de l’État social et de l’État pénal en Europe, que d’avancer l’hypothèse d’une relation de compensation.

En conclusion, on ne peut s’empêcher de pointer l’existence d’une tendance à réprimer les « atteintes au bon agencement des relations en public » (Wacquant, 1998

) : législation sur la drogue au volant, mesures de lutte contre les nuisances publiques (en particulier en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique et en Grande-Bretagne), interdiction des rassemblements de jeunes qui boivent de l’alcool dans les lieux publics (Espagne), dispositions réglementaires encadrant l’organisation de

rave parties et leur isolement dans des espaces fermés, ou encore tentations grandissantes de contrôle de la consommation sur le lieu de travail et du développement consécutif de l’utilisation des tests (Crespin, 2004

)... Voilà autant de mesures, diverses certes, mais qui cherchent la « civilisation » de conduites nuisibles pour la collectivité, leur maintien à distance de l’espace partagé ou tout bonnement leur interdiction (Bergeron, 2009

). Il n’est pas déraisonnable de vouloir y discerner une volonté de protection de l’espace public et de la collectivité, protection qui était un des arguments clefs de la campagne de promotion de la réduction des risques. À n’en pas douter, comme dans le cas de la formation d’autres politiques publiques, les associations de « victimes » de ces usages et usagers auront un rôle plus important dans l’élaboration de l’action publique si pareille tendance venait à s’affirmer, comme ce fut le cas en France lors du vote de la loi sur les stupéfiants au volant en 2003 (loi dite Marilou, du nom de l’association créée par les parents d’une victime d’un accident de la route où le conducteur d’un des véhicules avait été testé positif au cannabis). Médicalisation, souci de sécurité sanitaire et contrôle de l’espace public, voilà les trois axes de développement de la régulation politique et du contrôle social de l’usage de drogues.

Bibliographie

[1] armstrong d. The rise of surveillance medecine.

Sociology of Health and Illness. 1995;

17:393

-404

[2] bergeron h. L’État et la toxicomanie. Histoire d’une singularité française.

PUF, Sociologies;

Paris:1999;

[3] bergeron h. Dispositifs spécialisés « alcool » et « toxicomanie », santé publique et nouvelle politique publique des addictions.

OFDT, Collection Rapport de Recherches;

Paris:2003;

[4] bergeron h. Europeanisation of drug policies: from objective convergence to mutual agreement.

Health Governance and Theories. In: STEFFEN M (Dir.), editors.

Routledge, Londres:2005;

[5] bergeron h. Les politiques publiques en Europe: de l’ordre à la santé publique.

Médecine et addictions. In: REYNAUD M (Dir.), editors.

Éditions Masson;

Issy-les-Moulineaux:2006;

[6] bergeron h. Sociologie de la drogue.

Éditions La Découverte, Collection Repères;

2009;

[7] boekout van solinge t. Dealing with drugs in Europe. An investigation of European Drug Control Experiences: France, the Netherlands and Sweden.

Bju Legal Publishers;

La Haye:2004;

[8] borraz o. Les politiques du risque.

Presses de Sciences Po, Gouvernances;

Paris:2008;

[9] boudon r. L’idéologie ou l’origine des idées reçues.

Le Seuil, Points;

Paris:1986;

[10] boudon r. L’art de se persuader, des idées douteuses, fragiles ou fausses.

Fayard;

Paris:1990;

[11] castel r. Une préoccupation en inflation.

Informations sociales. 1993;

26:87

-96

[12] cattacin s,

lucas b. Autorégulation, intervention étatique, mise en réseau. Les transformations de l’État social en Europe. Les cas du VIH/sida, de l’abus d’alcool et des drogues illégales.

Revue française des sciences politiques. 1999;

49:379

-398

[13] crespin r. De la prévention à la répression : le parcours social des tests de dépistage des drogues. Une étude comparative France-États-Unis.

Rapport pour la Mildt;

2004;

[14] favre p (dir). Sida et politique. Les premiers affrontements (1981-1987).

L’Harmattan, Dossiers sciences humaines et sociales;

Paris:1992;

[15] grange a. L’Europe des drogues. L’apprentissage de la réduction des risques aux Pays-Bas, en France et en Italie.

L’Harmattan, Logiques politiques;

Paris:2005;

[16] jobert b,

muller p. L’État en action. Politiques publiques et corporatisme.

PUF, Recherches politiques;

Paris:1987;

[17] kübler d. Politique de la drogue dans les villes suisses. Entre ordre et santé.

L’Harmattan, Logiques politiques;

Paris:2000;

[18] peretti-watel p. Du recours au paradigme épidémiologique pour l’étude des conduites à risque.

Revue française de sociologie. 2004;

45:103

-132

[19] pharo p. Plaisir et intempérance : anthropologie morale de l’addition.

Rapport de recherche Mildt;

2006;

[20] tham h. Drug control as a national project: the case of Sweden.

The Journal of Drug Issues. 1995;

25:113

-128

[21] wacquant l. L’ascension de l’État pénal en Amérique.

Actes de la recherche en sciences sociales. 1998;

124:7

-26

Henri Bergeron

Centre de sociologie des organisations, Institut de Sciences politiques, CNRS

Paris

Approche judiciaire française

En matière de politique anti-drogue, l’approche judiciaire française insiste sur la coordination des stratégies pénales, sanitaires et sociales, ainsi que sur le primat accordé à la prévention et aux soins.

Encadré par un dispositif légal spécifique et fondé sur la nécessité d’une politique partenariale, le système français apporte une réponse judiciaire systématique adaptée et diversifiée à l’usage de produits stupéfiants.

Cadre légal propice à un traitement effectif

Devant les nouveaux enjeux de santé publique auxquels doivent désormais répondre les pouvoirs publics, la loi du 31 décembre 1970 qui constitue le cadre légal dans lequel s’inscrit la politique française de lutte contre les drogues a dû évoluer.

Loi du 31 décembre 1970

La loi du 31 décembre 1970 a posé le cadre légal de la politique française de lutte contre la toxicomanie et a introduit l’article L 3421-1 du Code de la Santé Publique qui sanctionne l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Par la suite, cette loi a été complétée par plusieurs circulaires, qui ont constamment mis l’accent sur la prévention sanitaire. En effet, il apparaît nécessaire pour la justice de tenir sa place au carrefour des politiques sanitaires et sociales d’une part, et répressives d’autre part.

Opportunité des poursuites

En outre, le cadre procédural, en consacrant le principe de l’opportunité des poursuites, permet une prise en charge plus efficace de la toxicomanie. En effet, aux termes de l’article 40-2 du Code de Procédure Pénal, lorsque le Procureur de la République territorialement compétent estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne, celui-ci décide s’il est opportun, soit d’engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites.

Réponse judiciaire systématique adaptée et diversifiée

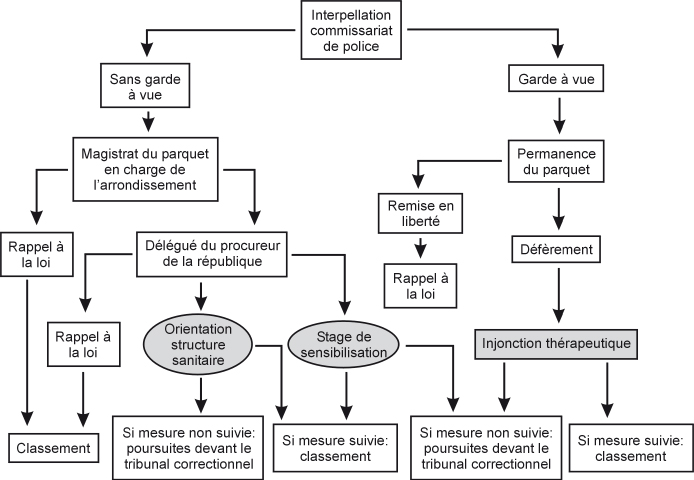

Le système judiciaire français a su développer une politique spécifique de prise en charge des usagers de stupéfiants. Celle-ci est avant tout axée sur la coordination des autorités répressives et sanitaires, et privilégie la prévention et le soin (figure 1

). Le but est, d’une part, de prendre en considération la relation qu’entretient la personne avec le produit, et, d’autre part, de donner la priorité à l’intervention des professionnels du réseau sanitaire.

Mesures alternatives aux poursuites

Le recours aux mesures alternatives aux poursuites a pris une place grandissante dans la politique pénale. Plusieurs critères interviennent lors du choix de la mesure alternative. Tout d’abord, il s’agit de prendre en compte la personnalité de l’intéressé. Par ailleurs, il convient de s’intéresser au mode de consommation de ce dernier. Enfin, le contexte général dans lequel il évolue (famille, activité professionnelle, domicile...) doit également être analysé.

Il existe plusieurs types de mesures alternatives aux poursuites :

• les rappels à la loi : ils sont effectués, soit par l’officier de police judiciaire ou par le délégué du procureur de la République, soit par courrier. Cette approche est pertinente dans le cadre d’un usage occasionnel de cannabis ;

• les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants : ils ont été créés en application de la loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007. Ces stages visent à faire prendre conscience aux usagers de produits stupéfiants des dommages sanitaires et des incidences sociales causés par leur consommation. Il s’agit également de modifier, sur un mode collectif, les habitudes d’usage des stagiaires. Au-delà de ce travail de sensibilisation, le stage représente également une sanction pédagogique pécuniaire à la charge de l’usager, en ce qu’il lui coûte 100 euros ;

• les classements avec orientation : ils s’adressent à des consommateurs souvent non dépendants et sans problèmes socio-familiaux ou psychologiques notables. Ils consistent en une obligation, pour l’auteur des faits, de se rendre à la structure qui lui est indiquée par le délégué du procureur de la République. La structure ainsi désignée assume une triple mission. Il s’agit d’abord d’effectuer un bilan de la situation de l’intéressé, puis d’évaluer les démarches nécessaires en termes d’accès aux services médico-sociaux, et enfin d’organiser la prise en charge de ces démarches ;

• les injonctions thérapeutiques : elles constituent un instrument essentiel de traitement des personnes en état de dépendance avérée, ce type de mesure associant soins et coercition. La situation des personnes considérées, se traduisant souvent par des difficultés d’insertion sociale, les modalités de mise en œuvre des injonctions thérapeutiques et leur suivi doivent contribuer à favoriser la réussite d’un processus de réinsertion construit sur la durée.

Poursuites