2010

→ Aller vers ANALYSE

Afin de minimiser le risque d’infections en lien avec l’usage de drogues, une politique de réduction des risques a été mise en place dans de nombreux pays d’Europe, en Amérique du Nord et en Australie depuis un peu plus d’une vingtaine d’années. Le concept de la réduction des risques recouvre une diversité de conceptions philosophiques et politiques et soulève de nombreux débats concernant la place de l’abstinence, de la morale et de la loi. Il a également évolué dans le temps, et les définitions peuvent varier selon les contextes d’application, et les conceptions juridiques, philosophiques, ou politiques.

Le registre sémantique utilisé pour qualifier la politique de réduction des risques est différent selon les pays : le vocable de la réduction des méfaits est plutôt utilisé au Canada, celui de la réduction des risques en France et en Suisse. L’utilisation du vocable « risques » évoque la notion de danger alors que celle de « méfaits » renvoie plus globalement aux notions de dommages, préjudices, problèmes. La question des « méfaits » ou « dommages » englobe à la fois les risques pour soi et les conséquences de l’usage de drogues pour l’environnement social dans lequel vivent les usagers de drogues et leurs relations avec le reste de la population. La réduction des dommages est plus fidèle que la réduction des risques à la dimension originelle anglo-saxonne de harm reduction.

La réduction des inégalités sociales et sanitaires au sein de la population des usagers de drogues peut également être posée de manière centrale dans la réduction des risques.

La réduction des risques peut donner lieu à une politique centrée exclusivement sur l’usager de drogues en tant qu’individu, s’élargir au réseau de l’usager comme appartenant à une « communauté », voire s’inscrire plus globalement dans une attention portée à l’environnement dans lequel évolue l’individu à savoir son positionnement dans la société. Pour certains, la finalité reste à terme l’objectif d’abstinence, mais obtenu de manière graduelle, pour d’autres, cet objectif n’est pas une priorité, sauf si l’usager le désire expressément. Une politique gradualiste permet d’inscrire la réduction des risques dans un continuum (et non une opposition) avec la prise en charge de la dépendance.

La politique de réduction des risques englobe des stratégies appartenant à la prévention des usages de substances psychoactives (prévention du passage à l’injection par exemple), à la réduction des risques liés à l’usage de telles substances (prévention du passage à l’injection, prévention du risque infectieux par l’accès à du matériel stérile par exemple), à la prise en charge de la dépendance sous toutes ses formes (sevrage, psychothérapie, traitements de substitution aux opiacés, autres traitements...). Elle a également comme objectifs de favoriser l’accès, à des populations éloignées, des structures de soins par la mise en place de dispositifs allant à la rencontre des individus, et n’attendant pas que les usagers de drogues soient prêts à faire la démarche.

En France, la politique de réduction des risques est encadrée par divers décrets (Art. D. 3121-27 du Code de Santé Publique), arrêtés et circulaires adoptés progressivement depuis 1987 ainsi que par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui définit un cadre de référence pour les activités de réduction des risques (Art. D. 3121-33 du Code de Santé Publique). Les dispositifs de réduction des risques (vente libre de seringues, stéribox, traitements substitutifs, centres d’accueil, de soins, d’accompagnement à la réduction des risques...) ont fait l’objet entre 1987 et 2006 de différents textes législatifs encadrant leur diffusion.

Afin d’être réellement efficace, la politique de réduction des risques doit prendre en compte les changements des pratiques (produits et modalités de consommation), des profils des consommateurs ainsi que des contextes de consommation. Par ailleurs, les données d’observation sont utiles à l’évaluation de l’impact des politiques mises en œuvre et à leur évolution.

Données récentes sur l’usage des drogues en France

En France, le tabac et l’alcool sont les substances psychoactives les plus consommées. L’alcool est consommé, au moins occasionnellement, par une très large majorité de la population. Le tabac, également largement expérimenté, est actuellement fumé par 3 personnes sur 10 vivant en France.

Parmi les Français âgés de 18-75 ans, 27 % ont expérimenté le cannabis dont 7 % en ont consommé dans l’année. Parmi ces derniers, un peu plus d’un tiers en consomment régulièrement. Les autres drogues illicites sont expérimentées de manière beaucoup plus marginale : 3 % de la population française dans le cas de la cocaïne et des champignons hallucinogènes, 2 % pour les amphétamines et l’ecstasy et 1 % pour l’héroïne. La consommation de ces différents produits au cours des 12 derniers mois est encore plus rare.

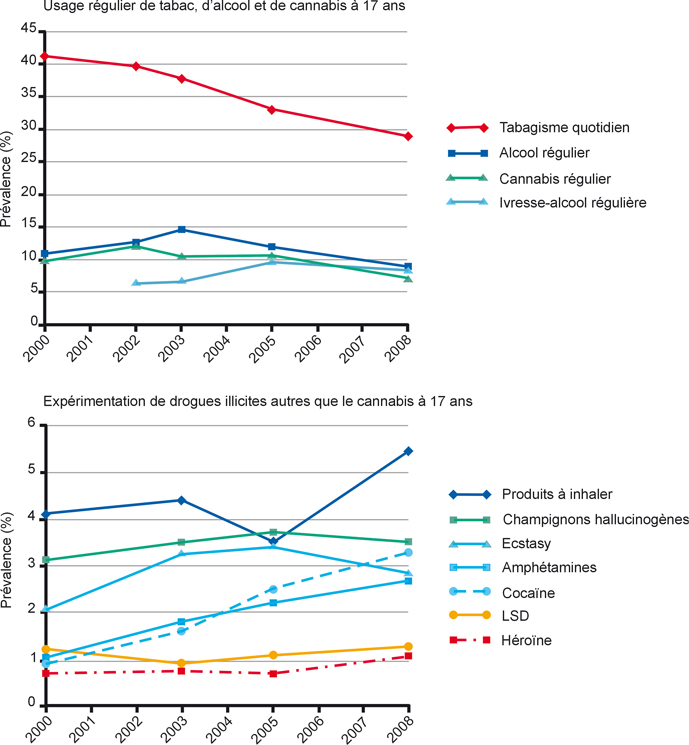

Les tendances d’évolution des consommations de drogues par la population générale en France sont divergentes en fonction du produit considéré et de la tranche d’âge étudiée. Une tendance à la baisse est constatée pour les deux produits les plus fréquemment consommés : le tabac et l’alcool.

La baisse des quantités d’alcool consommées est très ancienne. En 45 ans, la consommation d’alcool pur par habitant a été réduite de moitié (12,9 litres par habitant âgé de plus de 15 ans en 2006). Cette réduction résulte quasi exclusivement de la diminution de la consommation de vin. Cette baisse continue fait perdre à la France la position si singulière de gros consommateur qu’elle avait en Europe, bien qu’elle reste dans le groupe des pays à forte consommation globale d’alcool. Corrélativement à la baisse des quantités moyennes consommées, la proportion de consommateurs réguliers ou quotidiens d’alcool a également diminué.

La tendance concernant la consommation d’alcool chez les jeunes, plus complexe à établir, semble être en légère augmentation en ce qui concerne les ivresses et les épisodes de consommation excessive (plus de 5 verres en une même occasion).

La baisse de la consommation de tabac est plus récente, elle date d’une vingtaine d’années. Constatée dès les années 1980 chez les hommes, cette tendance est également constatée dans les années récentes chez les femmes et chez les jeunes. Alors qu’en 1999, ils étaient parmi les plus gros consommateurs en Europe, les jeunes Français se situent aujourd’hui dans la moyenne européenne en matière de tabagisme.

D’autres consommations sont à la hausse. C’est le cas des consommations de médicaments psychotropes, notamment les antidépresseurs dont les ventes ont doublé entre 1990 et 2003. La fréquence d’utilisation de médicaments psychotropes est élevée en France comme l’est plus globalement la consommation de médicaments. Chez les jeunes, le niveau de ces consommations (qui ne se situent pas toujours dans le cadre d’une prescription médicale) semble récemment se stabiliser.

La consommation du cannabis est également à la hausse en population générale. Néanmoins, après une décennie (1990) de forte hausse régulière qui a conduit les jeunes Français à figurer parmi les plus gros consommateurs de cannabis en Europe, les données les plus récentes indiquent une stabilisation puis l’amorce d’une inversion de tendance. Pour les autres drogues illicites, rarement consommées, on relève une diffusion croissante pour les hallucinogènes et les stimulants, particulièrement pour la cocaïne ; ainsi la prévalence d’expérimentation de la cocaïne à 17 ans est passée de 1 à 3,2 % entre 2000 et 2008.

La consommation de substances psychoactives est dans l’ensemble un comportement plutôt masculin (sauf pour le tabac et les médicaments psychotropes), et ceci d’autant plus si cette consommation est régulière. La consommation régulière d’alcool et de médicaments psychotropes s’accroît fortement avec l’âge. À l’inverse, celle de tabac, de cannabis et des autres substances illicites est plus fréquente chez les jeunes et diminue ensuite au cours de la vie. Les comportements d’usage sont souvent différenciés selon le statut socioprofessionnel et scolaire des usagers (ou de leurs parents pour les plus jeunes).

Certaines populations particulières sont fortement consommatrices de drogues illicites. Elles ne peuvent pas être décrites par les enquêtes en population générale en raison à la fois des faibles prévalences des consommations de drogues illicites autres que le cannabis et de la précarisation qui peut caractériser ces personnes et les rendre impossible à atteindre par de telles enquêtes.

En 2006 en France, on estime entre 210 000 et 250 000 le nombre d’usagers problématiques de drogues (appelés antérieurement toxicomanes). Il s’agit de consommateurs de drogues injectables ou de consommateurs de longue durée, d’utilisateurs réguliers d’opioïdes, de cocaïne et/ou d’amphétamines. Cette population est relativement jeune (autour de 35 ans) mais vieillissante, très fortement masculine (4 hommes pour 1 femme), souffrant fréquemment de troubles psychiatriques et souvent en difficulté sociale. La moitié des consommateurs d’opiacés est concernée par des traitements médicaux de substitution.

Estimation du nombre d’usagers problématiques de drogues en France en 2006 (d’après OFDT, 2008)

|

Fourchette d’estimation retenue

Taux/1 000 hab. 15-64 ans

|

210 000-250 000

5,4-6,4

|

|

Estimation centrale

Taux/1 000 hab. 15-64 ans

dont :

Usagers actifs d’héroïne (mois)

Taux/1 000 hab. 15-64 ans

Usagers voie intraveineuse (vie)

Taux/1 000 hab. 15-64 ans

Usagers actifs voie intraveineuse (mois)

Taux/1 000 hab. 15-64 ans

|

230 000

5,9

74 000

1, 9

145 000

3,7

81 000

2,1

|

L’usage problématique de drogues est défini par l’OEDT : « la consommation de drogues injectables ou de longue durée / utilisation régulière d’opioïdes, de cocaïne et/ou d’amphétamines ».

L’observation des usages et des usagers des produits illicites montre qu’au cours des dernières années, la consommation de cocaïne, mais aussi d’autres stimulants tels que l’ecstasy et les amphétamines, est en progression quel que soit le mode d’usage (injectée, sniffée, fumée). En revanche, la consommation d’héroïne se stabilise après avoir diminué. D’autres consommations sont fréquemment associées, notamment l’alcool, les médicaments psychotropes et le cannabis. Dans les populations fréquentant les structures de première ligne de soutien aux usagers de drogues (Caarud), l’usage de cannabis est la règle (86 % au cours du mois précédent), l’héroïne et la cocaïne constituant la base de l’éventail de produits utilisés récemment (respectivement 34 % et 40 %).

Un autre type de consommateur est représenté par des personnes familières de l’espace festif techno « alternatif » (free parties, rave parties, teknivals) ou commercial (clubs, discothèques ou soirées privées). Si beaucoup de personnes qui fréquentent ce milieu techno ne sont pas usagères de drogues, on y observe cependant des prévalences d’usage beaucoup plus élevées que chez les personnes de même âge dans la population générale. La fréquence de la consommation de cocaïne s’y élève à 35 % au cours des 30 derniers jours, celle de l’ecstasy à 32 % alors que l’usage quotidien du cannabis concerne 40 % des personnes rencontrées dans cet espace. Cette population n’est pas homogène, mais varie selon les lieux fréquentés et selon sa proximité avec la « culture techno ».

Principaux dommages associés à l’usage de drogue en France

En France, le tabac et l’alcool sont les produits psychoactifs provoquant les dommages sanitaires les plus importants sur le plan collectif. Le tabagisme était considéré comme responsable d’environ 60 000 décès pour l’année 2000, soit plus d’un décès sur neuf. Le nombre de décès attribuables à l’alcool en France a été estimé à environ 30 000 en 2007.

À l’échelle de la population française, les dommages sanitaires liés à la consommation de drogues illicites sont quantitativement moindres que ceux évoqués pour le tabac et l’alcool en raison du caractère marginal de la consommation de drogues illicites par rapport à celle de tabac et d’alcool. Il faut toutefois noter que les caractéristiques des populations concernées sont profondément différentes, notamment du point de vue de l’âge : les dommages sanitaires liés aux drogues illicites touchent des populations bien plus jeunes que celles concernées par les produits licites.

En matière de mortalité, nous ne disposons que de données très partielles qui ne permettent pas une estimation globale du nombre de décès attribuables à la consommation de drogues illicites, comme celles établies pour l’alcool et le tabac. Néanmoins, une étude rétrospective établit que les hommes interpellés pour usage d’héroïne, de cocaïne ou de crack ont 5 fois plus de risque de décéder que les autres hommes du même âge ; pour les femmes, ce sur-risque est doublé. Malgré leur lacune à documenter l’ampleur réelle de la mortalité, les données de routine permettent d’en suivre l’évolution. Le nombre de décès de toxicomanes a fortement décru depuis le milieu des années 1990 comme l’indique le nombre annuel de décès par surdose constatés par la police qui est passé de plus de 500 au milieu des années 1990 à moins de 100 à partir de 2002. Néanmoins, le nombre de décès liés aux usages de drogues enregistrés par l’Inserm (CepiDc) a augmenté de 30 % depuis l’année 2000 pour atteindre 337 en 2007. Le nombre de décès dus au sida chez les usagers de drogues par voie injectable a également fortement diminué entre 1994 et 1997 (332 cas en 1997). Cette baisse s’est poursuivie, à un rythme plus lent ensuite (69 cas en 2006).

Pour les drogues illicites, les dommages sanitaires constatés sont majoritairement liés à la consommation d’opiacés et, dans une moindre mesure, de cocaïne par utilisation intraveineuse.

Chez les usagers de drogues, l’injection intraveineuse d’héroïne était fréquemment pratiquée au cours des années 1990. Ce mode d’administration semble aujourd’hui globalement en régression, même si on constate sa diffusion pour quelques sous-groupes de consommateurs jeunes et marginalisés. Cependant, les dommages infectieux (en particulier l’infection chronique par le VIH et/ou le VHC) liés à des contaminations par l’utilisation de matériels d’injection souillés restent une préoccupation majeure.

Les usagers de drogues injecteurs subissent fréquemment d’autres problèmes somatiques : veines bouchées, infections bactériennes ou mycosiques, problèmes dentaires. Ces problèmes peuvent parfois entraîner des pathologies lourdes telles que : septicémies, endocardites, arthrites.

Les comorbidités psychiatriques sont fréquentes chez les toxicomanes. Les troubles de la personnalité, la dépression, les troubles anxieux et les troubles psychotiques peuvent préexister ou être consécutifs à la consommation des produits. Parmi les usagers de drogues, 40 à 60 % présentent une comorbidité psychiatrique. Un patient dépendant à l’héroïne sur trois serait déprimé et la prévalence vie entière de la dépression chez ces patients se situerait entre 60 % et 90 %. De même, les comorbidités addictives sont fréquentes chez les patients présentant des troubles psychiatriques chroniques. Les prévalences les plus élevées apparaissent chez les patients schizophrènes et bipolaires. Les patients présentant un trouble bipolaire auraient 5 fois plus de risque de présenter un trouble lié à l’usage de substances.

Les usagers de drogues se caractérisent par une situation sociale plus précaire que celle de la population générale, que ce soit en termes de logement, de revenu d’emploi, ou de couverture sociale. Parmi les usagers qui fréquentaient en 2008 les structures de réduction des risques, la moitié connaissait des conditions de logement instables. Un quart ne dispose d’aucun revenu licite et a recours à la mendicité, à des ressources illégales, à la prostitution et la moitié est affiliée à l’Assurance Maladie par le biais de la CMU (Couverture maladie universelle).

Les dispositifs de réduction des risques ont vu, particulièrement à partir de 2002, de nouveaux groupes de populations précaires recourir à leurs services : « jeunes errants » dépourvus de tout soutien familial et institutionnel ou migrants totalement démunis, notamment en provenance d’Europe de l’Est. Ces nouveaux usagers précaires cumulent d’autant plus de risques sanitaires qu’ils méconnaissent les pratiques de réduction des risques et qu’ils recourent fréquemment à la prostitution. En 2008, le dispositif d’observation sentinelle des tendances récentes et des nouvelles drogues (Trend) signale, parmi les groupes les plus précaires, le recours à des injections pratiquées collectivement en urgence (pour ne pas être porteur du produit et donc coupable d’une infraction) dans des conditions sanitaires dramatiques où les contaminations paraissent inévitables. Enfin, parmi les jeunes désaffiliés, la présence croissante d’une population féminine (observée également par le dispositif Trend depuis 2002) pose des questions spécifiques sur le plan socio-sanitaire : violences, infections, grossesses non désirées, prostitution.

Des difficultés judiciaires sont très fréquemment rencontrées par les usagers de drogues. En 2008, 38 % des usagers de drogues pris en charge en centre de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) avaient déjà connu un épisode d’incarcération. En 2008, 17,4 % des usagers qui ont fréquenté les Caarud ont connu au moins un épisode d’incarcération dans l’année, proportion identique à celle relevée en 2006. Un homme sur cinq est concerné (19,9 %) alors que seules 8,7 % des femmes ont été incarcérées. Selon les témoignages des acteurs socio-sanitaires, les processus de prises en charge psychosociale ou sanitaire sont fréquemment interrompus par ces incarcérations.

Prévalences du VHC, VIH, VHB chez les usagers de drogues

Les dommages infectieux sont d’une grande diversité chez les usagers de drogues. Ils peuvent être liés directement à la consommation de drogues (sida, hépatites virales B et C, abcès, endocardite, septicémie, ophtalmomycose, tétanos, botulisme, anthrax...) ou bien liés aux conditions de vie des usagers (tuberculose et pneumopathies, infections sexuellement transmissibles, hépatites, sida). Si les risques sanitaires infectieux chroniques (sida, hépatites virales B et C) sont privilégiés dans cette expertise, il faut considérer que les stratégies de réduction des risques sont également importantes pour les autres risques sanitaires.

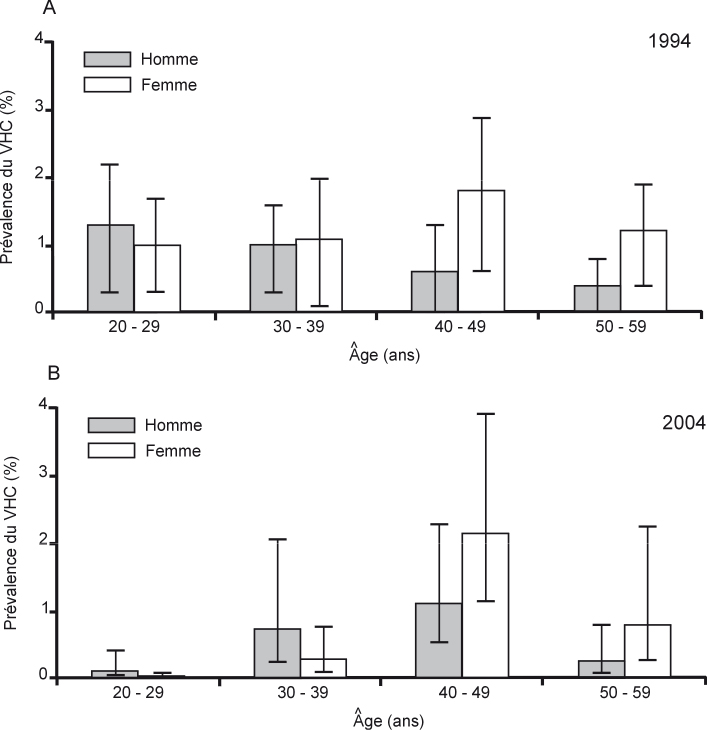

En France, en 2004, la prévalence des anticorps anti-VHC était inférieure à 1 % (0,84 %) en population générale, soit 367 055 personnes qui ont été en contact avec le VHC.

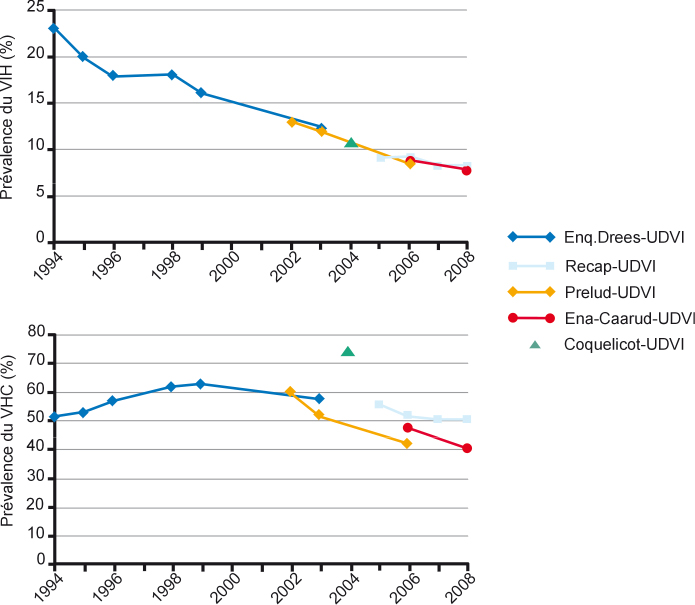

En 2004, les estimations de prévalence du VHC, sur des échantillons biologiques, recueillis dans l’enquête Coquelicot auprès de 1 462 usagers de drogues (dont 70 % ayant pratiqué l’injection au cours de la vie) étaient de 60 %. En 2006, cette estimation était de 42 % chez 362 personnes ayant injecté au moins une fois dans la vie en comparaison à 7 % chez 138 usagers ne s’étant jamais injecté. En 2007, parmi les personnes dépistées récentes de moins de 50 ans, celles contaminées par usage de drogue (voie intraveineuse et/ou voie nasale) représentaient 57 % des hommes et 36 % des femmes.

En France, la prévalence du VIH en population générale est difficile à estimer. Des études de séroprévalence ont été menées jusqu’en 1997, le nombre total de personnes infectées par le VIH a été estimé à 105 800 (89 000-122 000) dont 27 000 usagers de drogues par voie veineuse (26 %) en 1997. En 2003, elle était estimée à 97 000 (61 000-177 000).

En 2004, les estimations de prévalence du VIH issues de l’enquête Coquelicot menée auprès de 1 462 usagers de drogues (dont 70 % ayant pratiqué l’injection au cours de la vie) à partir des échantillons biologiques étaient de 11 %. En 2006, cette estimation était de 8,5 % chez 484 personnes dont 72 % ont injecté au moins une fois dans la vie. Le nombre de cas de sida attribués à l’usage de drogues par voie injectable a connu un maximum en 1993 (1 495 nouveaux cas) pour diminuer jusqu’à 51 en 2008.

Depuis 2003, au sein de l’Union Européenne comme en France, le nombre de nouvelles contaminations par le VIH diminue. Chez les usagers de drogues injecteurs depuis moins de deux ans, la prévalence du VIH est en dessous de 10 % parmi 15 pays de l’Union Européenne (dont la France) et au dessus dans trois.

On observe une poursuite de la baisse de la prévalence du VIH entamée depuis le début des années 1990. Ce ralentissement de l’épidémie liée au VIH pourrait s’expliquer notamment par la moindre fréquence de l’injection et le développement des stratégies de réduction des risques (diffusion de matériel d’injection stérile, traitements de substitution).

En France métropolitaine, en 2004, la prévalence de l’AgHBs est de 0,65 % (280 821 personnes) en population générale. Cette prévalence est plus élevée chez l’homme (1,1 %) que chez la femme (0,21 %). Contrairement au VIH et à l’hépatite C, les usagers de drogues ne connaissent pas bien leur statut pour le VHB. En 2006, parmi 929 usagers de structures de première ligne, 8 % se déclaraient contaminés, 16 % non contaminés, 40 % vaccinés et 36 % ignoraient leur statut.

Modalités de contamination et facteurs associés

De 1995 à 2005, les modalités de contamination vraisemblables les plus fréquentes, parmi les cas déclarés de personnes diagnostiquées avec une pathologie liée au VHC, sont l’usage de drogues par voie injectable et avoir été transfusé avant 1991. Selon une étude sur des cas de VHC de pays européens diagnostiqués au cours de la période 2003-2006, la part de l’injection comme mode vraisemblable de contamination se situait entre 74 et 100 %.

Outre les facteurs de contamination possibles pour l’ensemble de la population (transfusion et produits sanguins avant 1992, exposition professionnelle, exposition nosocomiale...), certains facteurs sont spécifiques ou plus fréquents chez les usagers de drogues. Parmi ces facteurs, certains sont indiscutables. Le partage des matériels de préparation du produit ou des matériels pour la réalisation de l’injection est le principal facteur de risque de transmission du VHC des personnes ayant recours à la voie injectable. Pour les usagers de drogues non injecteurs, les taux de prévalence du VHC sont néanmoins plus élevés qu’en population générale. Pour les usagers consommant par voie nasale, l’une des hypothèses est que le partage d’outils de consommation (pailles) permet une transmission. Pour les usagers consommant du crack par voie fumée, le partage de pipes à crack en verre, cassables et transmettant facilement la chaleur, constitue également une hypothèse pour la transmission du VHC. Le VHC est en effet présent dans les mucosités nasales de personnes porteuses de VHC, dans le sang et sur les instruments servant à consommer. Une association infection VHC-tatouage est observée chez les usagers de drogues non injecteurs.

Des conditions sociales dégradées sont également facteurs de risque. Une étude canadienne a mis en évidence qu’un habitat instable augmentait le risque de contamination par le VHC chez les usagers de drogues. En France, le fait d’être bénéficiaire de la CMU et d’avoir arrêté précocement sa scolarité sont des indicateurs associés à une contamination par le VHC.

La transmission sexuelle du VHC existe mais reste beaucoup plus rare que pour le VIH ou le VHB. Elle semble particulièrement faible chez des couples sérodifférents monogames stricts. Toutefois, certains facteurs semblent favoriser cette transmission : l’infection par le VIH, la présence concomitante d’infections sexuellement transmissibles ulcératives, des pratiques sexuelles pouvant entraîner des lésions (pénétration anale...). Des études auprès de personnes ayant de nombreux partenaires sexuels montrent une prévalence élevée du VHC. Le possible recours à la prostitution chez certains usagers de drogues les expose plus particulièrement à des contaminations sexuelles.

Par ailleurs, une contamination par d’autres usages à risques de substances psychoactives (sniffing, échange de matériel d’injection, de pipes à crack...) ou la promiscuité chez les personnes en institution (partage de rasoirs, brosse à dents...) est également à considérer.

Comme pour le virus de l’hépatite C, l’injection est certainement responsable d’une grande partie des contaminations par le VHB chez les usagers de drogues par voie injectable. Parmi les usagers de drogues non injectables, de multiples facteurs ont été évoqués tels que le partage de matériels de consommation de drogues par voie nasale ou fumée ou encore des pratiques sexuelles à risques (nombre important de partenaires sexuels, relations anales, pratiques favorisant les saignements...). La durée de l’usage de drogues apparaît être un facteur fréquemment associé à une contamination par le VHB tant chez les usagers de drogues par voie injectable que chez les usagers de drogues non injectables.

Parmi les usagers de drogues recourant à la voie injectable, c’est le partage de matériels d’injection (seringues, aiguilles, petit matériel) qui permet la contamination par le VIH. La promiscuité sexuelle pour obtenir des drogues ou de l’argent peut également entraîner une contamination. En France, selon l’InVS, 60 % des personnes découvrant leur séropositivité en 2008, ont été contaminées par des rapports hétérosexuels, 37 % par des rapports homosexuels et 2 % par l’usage de drogues injectables. Parmi les diagnostics de sida en 2008 avec un mode de contamination renseigné, il s’agit de contamination hétérosexuelle pour 64 % des cas, homosexuelle pour 24 % et d’usage de drogues injectables pour 9 %.

Les usagers de drogues présentant des troubles psychiatriques associés présentent plus de comportements à risques vis-à-vis du VIH (et du VHC), tels que le partage de matériel d’injection ou les rapports sexuels non protégés, que ceux ne présentant pas de comorbidités psychiatriques. La dépression a été identifiée comme un facteur associé au partage de seringue lors de pratiques d’injection. Une étude française l’a associée en particulier au mésusage par voie injectable de buprénorphine haut dosage, de même que les antécédents d’idéation suicidaire ou de tentative de suicide.

La consommation d’alcool chez les usagers de drogues est plus fréquente et plus importante que dans la population générale. Près d’une personne usagère de drogues sur deux a une consommation d’alcool excessive. La consommation d’alcool majore la morbidité et la mortalité (hors complications somatiques des usages de drogues) : violence, conflits (couple...), accidents (de la route, domestiques, du travail), suicides, overdose... La consommation excessive d’alcool est associée à des comportements à risques accrus ; elle accroît le risque d’overdose, diminue la vigilance, facilite le passage à l’acte au niveau sexuel (violences...). En diminuant les précautions lors des injections, elle favorise la contamination virale (VIH, VHB, VHC). La consommation d’alcool modifie l’histoire naturelle des maladies infectieuses avec une évolution plus rapide de la maladie, des complications plus fréquentes et une mortalité plus élevée (VIH, VHC). Chez les usagers de drogue, la diminution de la consommation d’alcool est associée à une diminution des injections et à une diminution des comportements sexuels à risque.

Contaminations chez les fumeurs de crack

Même si le partage du matériel lié à l’injection (seringue, cuiller, filtre, eau) constitue le risque majeur de transmission du VHC dans la population des usagers de drogues, une revue de la littérature réalisée en 2006 met toutefois en évidence une prévalence du VHC beaucoup plus élevée chez les usagers de drogues non injecteurs (2 à 35 %) que dans la population générale (moins de 1 %). Ces résultats ont conduit à s’interroger sur des vecteurs de transmission liés à l’usage de drogues en dehors de la pratique d’injection (sniff, tatouage, paille...). Les observations de terrain de type ethnographique ont montré que l’utilisation et le partage des outils liés à la consommation de crack (cutter, fils électriques, pipe en verre) pouvaient provoquer des lésions des mains et de la bouche chez les fumeurs et constituer des portes d’entrée pour la transmission du VHC. Récemment, dans la littérature internationale, des articles de plus en plus nombreux se sont intéressés à l’implication du partage de la pipe à crack comme vecteur de transmission du VHC. Cette pratique à risque est particulièrement élevée et peut concerner jusqu’à 80 % des consommateurs de crack. Bien que discutée dans quelques études, cette pratique de partage de la pipe à crack semble être l’une des hypothèses les plus plausibles pour expliquer à la fois la prévalence élevée du VHC chez les consommateurs de crack non injecteurs (45 % dans l’enquête Coquelicot) et une partie des cas de VHC inexpliqués par les voies de contaminations connues.

Les données épidémiologiques de la littérature internationale valident le sur-risque de contamination par le VHC lié à l’utilisation de crack, mais ce sur-risque reste peu pris en compte dans les dispositifs de réduction des risques. Par ailleurs, la population des usagers de crack cumule les facteurs de vulnérabilité sociale, économique, sanitaire qui se renforcent mutuellement.

Le débat d’actualité sur les liens entre le VHC et la consommation de crack met en évidence la nécessité de prendre en compte l’évolution des pratiques d’usage dans la politique de réduction des risques. Les priorités des autorités dans ce domaine, en France et au niveau international, restent aujourd’hui centrées exclusivement sur la pratique de l’injection, qui constitue le vecteur majeur de la transmission du VHC et du VIH dans la population des usagers de drogues.

Depuis les années 1990, des produits tels que la cocaïne, le crack/free base et des modes de consommation tels que le recours à la voie fumée constituent des tendances fortes en Europe et en Amérique du Nord. Peu d’attention a été portée à ces nouveaux modes de consommations tels que l’usage de crack par voie fumée et aux profils de ces consommateurs.

Le Canada occupe une place innovante dans le domaine de la réduction des risques liés à la consommation de crack en mettant en œuvre des programmes de distribution de matériel spécifique. Ces programmes de distribution de « kits crack » sont l’objet de controverses, à l’instar des Programmes d’échange de seringues (PES) au moment de leur mise en place et restent donc fragiles à implanter sur le long terme. Le matériel à destination des usagers de crack (distribué à titre expérimental) comprend un tube de pyrex, des embouts en plastique, des filtres (sous la forme de grilles métalliques), des préservatifs, des baumes à lèvres, des compresses alcoolisées, des lingettes pour les mains et de la gomme à mâcher pour saliver. L’évaluation de ces programmes de réduction des risques a mis en évidence qu’ils permettaient de diminuer les pratiques de partage de la pipe à crack et qu’ils pouvaient contribuer indirectement à la transition de la voie injectable à la voie fumée. Ces programmes permettent également de capter de nouvelles populations d’usagers de drogue qui ne fréquentaient pas les structures de première ligne, par manque de matériel adapté à leurs besoins.

Évolution des contaminations par le VIH et le VHC depuis les années 1990

L’évolution du nombre de nouvelles contaminations chaque année (incidence) par le VIH et le VHC sur une longue période peut constituer un indicateur de l’impact des programmes de réduction des risques. L’incidence peut se mesurer directement de façon prospective dans le cadre d’un suivi longitudinal d’une cohorte d’usagers de drogues séronégatifs à l’inclusion. Toutefois, ce type d’étude est difficile à conduire car le nombre de sujets perdus de vue à la fin de la période d’observation est généralement très important. De plus, le biais de représentativité est le plus difficile à éviter car les populations les plus à risque de contaminations virales sont aussi les plus difficiles à inclure dans les enquêtes épidémiologiques en raison d’une forte dépendance aux produits et de la fréquente marginalité sociale. L’incidence peut également se mesurer indirectement et de façon rétrospective à partir des données de prévalence obtenues parmi les tranches d’âge les plus jeunes.

Le système de surveillance de l’InVS indique que le pic de cas de sida déclarés chez les usagers de drogue en France a été atteint en 1993. Déterminée par la méthode de rétrocalcul fondée sur le fait selon lequel le nombre de nouveaux cas de sida est la résultante des nombres de sujets précédemment infectés par le VIH après une durée d’incubation donnée, l’incidence du VIH chez les usagers de drogue par voie intraveineuse aurait atteint un pic vers 1985, suivi d’une diminution rapide pour atteindre un taux de contamination annuelle très faible dès le début des années 1990. Ainsi en 1997, les usagers de drogue VIH positifs de moins de 25 ans, donc vraisemblablement contaminés après 1990 représentaient 2,5 % de l’ensemble des usagers de drogue VIH positifs, soit environ 700 sujets. En 2008, avec 70 cas estimés, les personnes infectées par usage de drogue par voie intraveineuse représentaient 1 % des nouvelles contaminations.

Une modélisation de l’épidémie du VHC dans la population générale avait suggéré le chiffre d’environ 15 000 cas incidents de contaminations non transfusionnelles pour l’année 1990 dont environ 70 % auraient été secondaires à un usage de drogue. Une étude longitudinale d’incidence de l’infection par le VHC dans la population des usagers de drogue entre 1999 et 2001, menée dans le Nord et l’Est de la France, a mesuré cette incidence à 9 pour 100 personnes-années et à 11 pour 100 personnes-années parmi les usagers de drogues actifs, c’est-à-dire ayant injecté au moins une fois dans l’année précédant l’inclusion dans l’étude. Une extrapolation de ces résultats aux usagers de drogues injecteurs actifs présumés VHC négatifs estimait à cette époque que de 2 700 à 4 400 nouveaux cas de contamination parmi les usagers de drogues survenaient en France chaque année. Cette estimation indiquerait donc une réduction significative de l’incidence annuelle du VHC parmi les usagers de drogue actifs entre 1990 et 2000.

Plusieurs sources émanant d’enquêtes menées en population générale mais aussi parmi les usagers fréquentant les centres de soins ou les cabinets de médecine générale ou les structures de première ligne semblent indiquer une poursuite de la décroissance de l’incidence du VHC depuis l’année 2000. L’enquête nationale de prévalence du VHC dans la population de 18-80 ans de France métropolitaine réalisée en 2004 (InVS), indique une prévalence du VHC chez les 20-29 ans de moins de 0,1 % (0,08 %). Comparée à la prévalence de plus de 1 % observée en 1994, on peut conclure en faveur d’une baisse de l’incidence de l’infection entre 1994 et 2004 parmi les jeunes adultes chez qui l’usage de drogue est le principal mode de contamination.

Toutefois, en apparente contradiction avec les résultats précédents, la plupart des études transversales menées entre 1991 et 2004 chez les usagers de drogue a retrouvé une prévalence du VHC de l’ordre de 50 à 80 %. La stabilité à des niveaux élevés de cette prévalence en dépit d’une diminution nette de l’incidence s’expliquerait par un renouvellement très limité de la population des usagers de drogue suivis en centre de soins. À titre d’exemple, dans l’étude Coquelicot menée en 2004, 75 % de l’effectif global et 90 % des sujets VHC positifs étaient nés avant 1975.

Si l’incidence du VHC chez les usagers de drogue semble avoir diminué de façon nette entre 1990 et 2000, les tendances évolutives entre 2000 et aujourd’hui sont plus difficiles à préciser en l’absence d’études longitudinales récentes. Toutefois, un faisceau d’études concordantes semble indiquer une baisse de plus de 50 % entre 2000 et 2010. Ceci conduirait à une estimation grossière d’environ 1 500 contaminations annuelles par usage de drogue. À ces estimations, s’ajouterait un nombre difficile à préciser de sujets VHC positifs appartenant à des populations migrantes originaires pour bon nombre d’Europe de l’Est et du Caucase.

Le constat d’une baisse de l’incidence du VHC parmi les usagers de drogue au cours des vingt dernières années s’il est confirmé par des études longitudinales constitue un encouragement à poursuivre les efforts de prévention et de dépistage des nouvelles contaminations dans le cadre de la politique de réduction des risques.

Prévention du passage à l’injection et transitions vers d’autres modes d’administration

Dans la littérature, principalement anglo-saxonne, les thèmes de la prévention du passage à l’injection et des transitions vers d’autres modes d’administration se sont développés au début des années 1990 autour des enjeux de l’épidémie du VIH.

L’analyse des facteurs de risque de passage à l’injection indique que la dépendance (polyconsommations, intensité des usages) et la précocité des consommations (< 18 ans) sont deux facteurs fortement associés à l’entrée dans l’injection. Cependant, des travaux indiquent également des proportions importantes d’usagers (notamment d’héroïne) consommant dès la première fois par injection ou encore des usagers dont la consommation d’héroïne par inhalation conduira à développer une dépendance sans jamais passer à l’injection. Les femmes sont généralement considérées comme moins susceptibles de passer à l’injection que les hommes. La précarité et l’inscription dans un mode de vie marginal sont des indicateurs souvent associés à l’injection, les usagers insérés par l’emploi étant moins enclins à s’initier à l’injection. De nombreux travaux montrent par ailleurs que la survenue de comportements « déviants » (absentéisme scolaires, fugues, démêlés avec la justice...) ou d’évènements traumatisants (violences sexuelles, traumatismes psychiques ou physiques, institutionnalisation forcée) tôt dans l’adolescence est plus fréquente chez les jeunes injecteurs que chez les non injecteurs.

Parmi les facteurs examinés dans les études, la présence constante de la drogue dans l’entourage et l’influence du réseau social sont deux facteurs qui ressortent comme déterminants de l’initiation à l’injection. Avoir des amis, un membre de la famille ou un partenaire sexuel qui s’injecte semble influencer de différentes manières l’entrée dans l’injection. La première injection est un évènement qui se pratique rarement dans l’isolement, il revêt des formes de rituel. Du point de vue des usagers, le plaisir, la quête d’un effet plus important et la curiosité de goûter au « flash » sont parmi les motivations les plus fréquemment rapportées. La disponibilité, la qualité ainsi que les variations de coût des produits sur le marché semblent également orienter certains usagers vers l’injection.

L’identification et l’étude de tous ces facteurs sont importantes à prendre en considération dans l’élaboration de programmes de prévention. Les programmes d’intervention peuvent être regroupés autour de deux stratégies. La première stratégie vise à prévenir l’initiation à l’injection parmi les non injecteurs soit par des interventions auprès des non injecteurs pour limiter les risques de passage à l’injection, soit par des actions auprès des injecteurs (initiateurs potentiels) pour tenter de réduire leur influence sur les non injecteurs. La seconde stratégie vise la promotion des techniques et procédures d’injection à moindres risques ou encore la promotion de modes d’administration alternatifs à l’injection jugés à moindres risques.

Les programmes mis en place et répondant à ces deux stratégies sont de deux types. Il s’agit d’une part d’interventions d’information, d’éducation et communication (répondant au sigle IEC) et d’autre part des interventions brèves.

L’IEC comprend un éventail d’approches et d’activités dont les plus connues sont probablement les informations sur supports papier (brochures, affiches, flyers...), les vidéos, les groupes de paroles, les plates-formes web, les campagnes médias, et autres matériels didactiques. En dépit de leur étendue, il existe peu de travaux de recherche sur l’efficacité de ces programmes. Néanmoins, un certain consensus se dégage pour dire que la seule délivrance d’informations n’est pas suffisante pour faire évoluer les comportements.

Les interventions brèves sont fondées sur des modèles dérivés des théories psychosociales explicatives des comportements liés à la santé. Elles restent encore peu appliquées à la réduction des risques infectieux, notamment en lien avec la problématique de l’injection de drogues et du VHC. Concernant leur efficacité, des résultats positifs se traduisant en modification de comportements ont été observés dans la très grande majorité des projets évalués. Plus précisément, les études montrent une réduction du nombre d’initiations, du nombre d’injections et des pratiques à risque lors de la préparation de l’injection. Ces interventions remportent une forte adhésion des usagers souvent peu intéressés pour s’engager dans un suivi à long terme.

Parmi les programmes d’intervention brèves, citons le programme Break the cycle (BTC) qui présente la particularité de se focaliser sur les aspects individuels et sociaux de l’injection de produits, notamment au cours de la période d’initiation (augmenter chez les pairs la capacité à résister aux demandes d’initiation, ou répondre de manière éducative concernant les conséquences physiques, morales, psychologiques, sociales et légales...). Malgré le peu de données d’évaluation disponibles, l’approche pragmatique de ce type de programme en fait un outil prometteur au sein de la réduction des risques.

Au regard de la prévention et de la réduction des risques liés au VHC, la littérature dégage des caractéristiques communes aux interventions efficaces auprès des usagers de drogues par injection : les approches interdisciplinaires ou misant sur la complémentarité et le recours à des modèles théoriques pour structurer la démarche des interventions. Pour être efficaces, les approches, messages et outils se doivent d’être dynamiques, adaptés aux circonstances et aux pratiques individuelles, et prendre en compte les contextes sociaux et les modes de vie des usagers de drogues par injection.

Traitements de substitution aux opiacés par la méthadone et la buprénorphine (BHD)

En France, il existe actuellement deux principales options thérapeutiques pour la dépendance aux opiacés : les traitements par la méthadone et la buprénorphine haut dosage (ou Subutex®). Ces deux molécules sont inclues par l’OMS dans la liste des « médicaments essentiels ».

La méthadone comme traitement pour la dépendance aux opiacés existe depuis plus de 40 ans et depuis 1965, elle est devenue, dans le monde, la principale alternative thérapeutique au sevrage proposée aux usagers de ces drogues. En France, elle n’a été introduite à grande échelle qu’à partir de 1995. La primo-prescription est effectuée en centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa), ou en établissements de santé, avec un relais possible en médecine de ville après stabilisation des dosages. La répartition géographique des centres hospitaliers et Csapa n’est pas uniforme et un certain nombre d’aires géographiques sont dépourvues de ces structures. Une expérimentation étudie actuellement la faisabilité de la primo-prescription de méthadone en médecine de ville. De cette façon, la méthadone pourrait devenir un traitement de première intention ce qui permettrait d’augmenter l’accès à la substitution des patients nécessitant ce type de traitement.

Un traitement par la méthadone a comme objectif la diminution de la consommation d’opiacés mais également la réduction et l’abandon des conduites à risques infectieux associées, la réinsertion sociale, et l’amélioration de la qualité de vie.

Si l’impact de la méthadone sur la réduction du risque de transmission du VIH est aujourd’hui admis, peu d’études ont montré l’impact de la méthadone sur les risques de transmission du virus de l’hépatite B ou C.

Une étude menée sur une cohorte d’usagers de drogues d’Amsterdam a pu mettre en évidence que l’accès à la méthadone est associé à une réduction du risque de séroconversion au VHC lorsqu’elle est combinée à l’accès à un programme d’échange de seringues. En milieu pénitentiaire, une approche combinée de traitements de substitution aux opiacés et de programme d’échange de seringues et d’éducation par les pairs a montré son efficacité sur la baisse de l’incidence du VIH et également de VHC. Ces résultats confirment que les traitements de substitution peuvent jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre l’épidémie à VIH et à VHC s’ils sont associés à d’autres outils de réduction des risques.

La portée des traitements sur les comportements à risques reste limitée chez certains groupes d’usagers plus vulnérables, notamment ceux ayant des problèmes d’alcool, indépendamment de leur statut VIH et ceux consommant de la cocaïne.

Chez les patients infectés par le VIH, la substitution par la méthadone facilite l’initiation d’une multithérapie et augmente aussi l’observance aux traitements antirétroviraux. Elle améliore également l’accès et l’observance aux traitements contre la tuberculose.

En général, la littérature scientifique confirme une amélioration de l’état de santé et de la situation sociale des usagers de drogues substitués par la méthadone. Il est notamment observé une diminution significative de la criminalité et une augmentation du taux d’emploi.

Selon plusieurs études, la durée du traitement par la méthadone joue un rôle crucial dans la réduction des pratiques d’injection et l’amélioration des conditions sociales. En particulier, l’efficacité de la méthadone sur différents critères de jugement d’efficacité ne serait pas objectivable pour une durée de traitement inférieure à 90 jours. Une étude longitudinale a montré que la poursuite du traitement, même en présence d’interruptions, influence la survie des patients débutant un traitement. Le taux de mortalité serait multiplié par 8 après un arrêt prématuré du traitement.

La méthadone induit un risque non négligeable de surdoses, particulièrement pendant la phase d’initiation du traitement, la majorité des décès survenant pendant les deux premières semaines. La consommation simultanée d’alcool ou d’autres substances psychotropes peut entraîner des effets nocifs.

La France a été le premier pays à introduire la buprénorphine haut dosage (BHD) pour le traitement de la dépendance aux opiacés et possède actuellement l’expérience la plus longue dans ce domaine. Celle-ci a permis de montrer les premiers bénéfices individuels et en santé publique de l’accès élargi à la BHD, en particulier à travers la médecine générale. L’impact le plus significatif concerne la baisse des overdoses d’héroïne.

Sur la base de plusieurs critères d’efficacité, la BHD apparaît comparable à la méthadone à l’exception du maintien en traitement pour lequel la méthadone apparaît supérieure à la BHD, en particulier pour les patients présentant une dépendance plus sévère.

La revue Cochrane publiée en 2008 qui a réalisé une méta-analyse sur le rôle des traitements de substitution aux opiacés sur le risque infectieux, confirme l’impact positif de la BHD comme de la méthadone sur la séroconversion VIH, la fréquence d’injection et les comportements à risque de transmission du VIH et VHC.

Deux études françaises, l’une basée sur un suivi de deux ans et l’autre sur des données recueillies de façon rétrospective, montrent également, pendant le traitement par la buprénorphine, une diminution générale des pratiques d’injection, une amélioration des conditions sociales et une diminution des activités délictuelles.

Le « détournement » de la BHD est très vite apparu comme un des problèmes associés au traitement, de la même façon que les surdoses le sont pour la méthadone. Il peut s’agir d’un détournement vers le marché noir (trafic) ; d’un usage ne répondant pas aux recommandations du médecin prescripteur (injection ou sniffing ou co-usage non recommandé d’autres substances actives) ; d’un mésusage ou utilisation « non médicale » de la BHD non prescrite (par voie sublinguale, par injection ou sniffing).

L’utilisation détournée de BHD par injection concerne environ 15 % des patients qui sont en traitement. Les études montrent qu’il s’agit d’une population ayant une dépendance plus sévère, polyconsommatrice de produits, souvent dépendante à l’alcool, affectée par des comorbidités psychiatriques et percevant la posologie comme inadéquate. L’injection de BHD en France (chez les sujets sous traitements et d’autres) est considérée comme une pratique responsable de contaminations par le VHC. Par ailleurs, des complications liées aux excipients contenus dans les comprimés de BHD peuvent apparaître autour du site d’injection : abcès, nécrose tissulaire, dégradation massive du réseau veineux, œdèmes lymphatiques indurés des avant-bras et des mains appelés « syndrome de Popeye ». Il peut s’agir également de conséquences sanitaires plus graves pour l’usager comme une hépatite aiguë, une hypertension ou une embolie pulmonaire.

Pour une population sans domicile fixe, un dispositif mobile, comme celui des Bus Méthadone à Paris et Marseille et de Médecins du Monde, a montré son efficacité dans plusieurs contextes socioculturels. Ces dispositifs permettent à la fois une délivrance quasi-quotidienne supervisée de méthadone ou de buprénorphine haut dosage accompagnée d’une prise en charge des comorbidités, de counselling et de la distribution de matériel d’injection à usage unique.

Traitement à l’héroïne médicalisée et autres traitements

Dans le contexte d’essais cliniques randomisés menés dans quelques pays, l’héroïne médicalisée apparaît comme une option thérapeutique destinée à des personnes dépendantes aux opiacés et « réfractaires » aux traitements classiques, donc à des personnes qui souffrent d’une dépendance sévère et qui ont subi plusieurs échecs thérapeutiques lors de traitements par méthadone ou BHD.

Le traitement de la dépendance aux opiacés par l’héroïne médicalisée est actuellement disponible dans plusieurs pays (Royaume-Uni, Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Canada). Les résultats des études randomisées qui comparent l’héroïne médicalisée à un TSO classique (comme la méthadone) montrent de façon récurrente la supériorité de l’héroïne médicalisée à différents niveaux : réduction de l’usage d’héroïne de rue et de l’usage de benzodiazépines, amélioration de l’état de santé, de la réinsertion sociale et supériorité du rapport coût-efficacité.

Le principe du traitement à l’héroïne médicalisée est présenté de manière suivante : chez les personnes présentant une dépendance sévère aux opiacés, il vaut mieux procéder par étapes pour obtenir progressivement des changements. En effet, les usagers de drogues avec une dépendance sévère et de multiples échecs thérapeutiques ont des difficultés à passer d’un produit à action courte (héroïne) à un produit à action longue (TSO), ou à remplacer une substance injectable par une substance orale. Jusqu’à présent, les recherches menées montrent que ces patients arrivent plus facilement à rester en traitement avec l’héroïne médicalisée qu’avec d’autres traitements de substitution aux opiacés, à améliorer leurs situations sanitaire et sociale et à diminuer leurs activités délictuelles liées aux drogues.

Le cadre thérapeutique de l’héroïne médicalisée consiste en une complète surveillance du traitement dans des structures spécialisées où le patient passe 2 à 3 fois par jour pour pratiquer l’injection de sa dose d’héroïne. La surveillance permet de garantir plusieurs fonctions : l’utilisation de posologies efficaces, la prévention du détournement du médicament et la sécurité (en cas d’intoxication), l’installation et/ou le maintien d’un lien avec les soignants. Les programmes de traitement par l’héroïne médicalisée proposent souvent une prise en charge psychosociale associée.

L’ensemble des résultats positifs des dernières études a conduit l’OMS à adopter une position favorable quant à l’introduction de l’héroïne médicalisée comme option thérapeutique d’une dépendance sévère. Cette position par rapport à l’héroïne médicalisée peut se résumer ainsi :

• il s’agit d’un programme médicalement réalisable qui est sûr, cliniquement responsable et acceptable pour la communauté ;

• les patients traités ont montré une amélioration de leur état de santé, du fonctionnement social et une diminution de l’activité délictuelle.

L’efficacité est jugée sur des critères tels que la rétention durant le traitement, la diminution de l’utilisation de drogues illicites, des pratiques à risque et de la séroconversion VIH-VHB-VHC ainsi qu’une amélioration de la santé et de l’insertion sociale.

Des travaux testent actuellement d’autres formulations de BHD (injectable ou inhalable) pour leur efficacité et sécurité chez différents types d’usagers de drogues (injecteurs de buprénorphine, patients en échec avec la méthadone, polyconsommateurs...) et évaluent également des traitements pour la dépendance aux psychostimulants pour leur impact sur les comportements à risque de transmission du VIH et du VHC. Enfin, l’identification des modes de prescription du sulfate de morphine pour la dépendance aux opiacés et des patients concernés pourrait être envisagée afin de mettre en place un nouveau cadre de prise en charge.

Programmes d’échange de seringues

Les programmes d’échange de seringues (PES) mettent à disposition des usagers, gratuitement ou non, du matériel d’injection stérile et du matériel servant à la préparation de l’injection. Selon les pays, ces programmes s’intègrent dans un dispositif cohérent de réduction des risques ou apparaissent comme un ensemble de programmes régionaux ou locaux. L’organisation et le mode de fonctionnement de ces programmes peuvent être très divers en termes de localisation (communauté, service spécifique, service dans une institution de traitement, pharmacies, structure fixe ou mobile, automates de distribution...), d’accessibilité et de services offerts.

Les programmes d’échange de seringues ont vu le jour au milieu des années 1980 en Europe, sous la pression de l’épidémie de VIH/sida, les premiers programmes en 1984 en Allemagne et aux Pays-Bas. En 1990, 15 pays européens disposaient de ces programmes et en 2009 il s’agit de tous les pays de l’Union Européenne. La plupart des premiers programmes ont été financés par des fonds privés, avant d’obtenir un financement public. En Australie, ils ont également été initiés dans les années 1980 tandis qu’aux États-Unis, ils ont mis plus de temps à se développer du fait de l’interdiction gouvernementale, promulguée en 1988, d’utiliser des fonds fédéraux à cet effet, interdiction levée en décembre 2009. Progressivement, les PES se sont développés aux États-Unis avec l’attribution des fonds publics (villes, Comtés et États). En 2007, il y avait 185 PES dans 36 États.

Plusieurs revues, une dizaine de méta-analyses et des articles récents portent sur l’évaluation de ces programmes. Les évaluations ont mesuré l’évolution de différents indicateurs de résultats et d’impact. Ces indicateurs représentent la cascade d’effets potentiels des programmes, des plus proximaux (effets directs de l’intervention mesurés par les changements de comportements des usagers des PES) aux plus distaux (effet final sur l’incidence du VIH et du VHC chez les usagers des PES).

Il faut souligner d’emblée les difficultés pratiques et méthodologiques des évaluations : les usagers, en particulier les plus marginalisés d’entre eux (et à haut risque), représentent une population difficile à recruter et à maintenir dans des études à long terme avec un protocole rigoureux ; les PES coexistent avec d’autres mesures de réduction des risques (vente de seringues en pharmacie, programmes de conseil aux usagers, traitements de substitution...), ce qui rend difficile l’attribution de liens de causalité ; l’incidence faible du VIH et du VHC est une difficulté supplémentaire dans l’obtention de données probantes. De fait, l’essentiel de la preuve accumulée est fondé sur des études observationnelles, aucune étude expérimentale n’ayant été conduite.

Concernant les comportements à risque (partage de matériel d’injection et fréquence d’injection), toutes les études concluent que la participation à un PES réduit les comportements à risque liés à l’injection, particulièrement le partage auto-rapporté de matériel mais également la réutilisation de matériel et améliore l’élimination sans risque de matériel usagé. Certaines études font état d’une baisse de la fréquence de l’injection et d’une augmentation de l’usage de désinfectants. L’accès au matériel d’injection auprès des pharmacies apporte un bénéfice supplémentaire et spécifique aux PES. Le peu d’études menées sur les comportements sexuels, qui ne sont pas la cible principale des PES, ne permet pas de conclure sur leur impact.

Effets potentiels des PES (d’après Tilson et coll., 2006)

|

Comportement relatif à l’usage de drogue

Diminution de la fréquence de l’usage (+)

Diminution de la fréquence d’injection (+)

Diminution de la fréquence de partage de

matériel (++)

Augmentation de l’usage de désinfectants (+)

Effets indésirables ?

Attraction de nouveaux UDI : Non

Augmentation du matériel jeté de façon

inappropriée : Non

Augmentation de la prévalence de l’usage ou de la fréquence de l’injection : Non

Découragement de l’entrée en traitement : Non

|

Comportement sexuel

Nombre de partenaires sexuels (?)

Fréquence des rapports non protégés (?)

Commerce du sexe pour de la drogue ou de

l’argent (?)

Liens entre services de santé et services sociaux

Orientation vers les services généraux et

spécifiques (+)

Etendue de l’utilisation de services (+)

Incidence/prévalence

VIH (+/+)

VHC (?/+) et effet positif sur l’incidence en association avec les TSO, suggéré par données récentes

|

+ /++ : Preuves existantes ; ? : Preuve (encore) insuffisante

Les revues ne montrent pas d’effets secondaires non désirés tels que l’augmentation de la fréquence d’injection, de l’usage de drogue, du prêt de seringues à d’autres usagers ou des seringues jetées. Il n’y a pas non plus d’attraction de nouveaux usagers, de baisse de motivation à la réduction de l’usage ou d’augmentation de la transition non injection à injection ou encore d’augmentation des délits liés à l’acquisition de drogue. Par ailleurs, l’orientation vers les services de santé et les services sociaux est améliorée, et le recours des usagers des PES à d’autres services, généraux et spécifiques, semble augmenter.

Dans une revue effectuée en 2004, les auteurs concluaient à une « preuve solide d’efficacité, de sécurité et d’avantages économiques » concernant l’effet des PES sur la transmission du VIH. Des études écologiques récentes et convergentes indiquent un effet modeste sur la prévalence du VIH et un effet limité et non définitif sur l’incidence.

Les effets des PES sur l’incidence et la prévalence du VHC sont plus difficiles à établir. Les auteurs d’une revue réalisée en 2008 concluent qu’il n’y a pas encore de preuves suffisantes pour affirmer ou écarter l’hypothèse d’efficacité des PES sur l’incidence du VHC. Par ailleurs, des études de type écologique ont montré des taux de prévalence stables ou en diminution, associés aux PES. Les résultats d’études de modélisation dynamique vont dans le même sens.

En 2009, plusieurs travaux apportent un éclairage complémentaire sur les effets des PES sur la transmission du VIH ou du VHC. Une étude menée dans 7 villes des États-Unis entre 1994 et 2004 montre une absence de relation significative entre l’existence de PES et la probabilité de séroconversion du VHC, mais souligne un effet sur les comportements à risque. La corrélation entre comportements à risque et transmission du VIH/VHC suggère donc un effet indirect. Une étude de modélisation de l’effet des PES sur la transmission du VIH et du VHC menée en Australie conclut que les PES peuvent avoir un effet sur l’incidence du VIH mais pas sur celle du VHC, qui demanderait une couverture d’intervention plus grande. Enfin, comme signalé précédemment d’après les données d’une étude menée sur une cohorte d’usagers de drogues d’Amsterdam, il existe une « preuve positive émergente » d’un effet de la combinaison des PES et des traitements de substitution aux opiacés sur l’incidence du VHC.

Même si les preuves d’efficacité des PES sur la transmission du VIH et du VHC d’après les revues récentes sont de niveau plus faible que celles issues des études ou revues antérieures, les auteurs soulignent que cela ne signifie en aucun cas l’absence d’efficacité des PES ou l’existence d’alternatives plus efficaces. Des preuves de haut niveau seront difficiles à obtenir et celles existantes sont suffisantes pour recommander une implantation ou une extension des PES là où cela est possible et pertinent.

Mesures complémentaires répondant à des besoins spécifiques : les centres d’injection supervisés

Les centres d’injection supervisés (CIS) sont des structures où les usagers de drogues par injection peuvent venir s’injecter des drogues – qu’ils apportent – de façon plus sûre et plus hygiénique, sous la supervision d’un personnel qualifié. Historiquement, les centres d’injection supervisés ont vu le jour sous la pression de plusieurs phénomènes : l’amplification de la consommation de drogues par injection (héroïne ou cocaïne), l’arrivée de l’épidémie de VIH (et de VHC), la présence croissante de consommateurs de drogues en situation d’extrême précarité sociale, souvent sans domicile fixe et consommant des drogues par injection, dans l’espace public.

Actuellement, il existe des centres d’injection supervisés dans 8 pays : Allemagne, Australie, Canada, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suisse. Ces centres poursuivent des objectifs de réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogues et pour la communauté, dans les domaines de la santé publique et de l’ordre public.

Objectifs des CIS et effets (d’après Hedrich et coll., 2010)

|

Assurer une couverture et un fonctionnement adéquats

Atteindre les usagers injecteurs à haut risque (++)

Assurer une injection plus sûre (++)

Améliorer l’état de santé des usagers injecteurs

Diminuer les comportements à risque (+)

Réduire la morbidité : VIH/VHC (?), abcès (+)

Réduire la mortalité (indirect, via les overdoses mortelles évitées) (+)

Améliorer l’accès aux soins (de base, généraux ou spécifiques) (++)

Réduire les impacts négatifs sur l’ordre public

Réduire la consommation dans les lieux publics et les nuisances associées (+)

Améliorer les perceptions de la population (+/-)

Ne pas augmenter les délits liés à la consommation (+)

|

+/++ : Preuves existantes ; ? : Preuves (encore) insuffisantes ; +/- : Effets variables (en temps et lieu)

L’analyse critique de la littérature, qui comprend plusieurs revues approfondies, permet de dégager des éléments sur les effets des CIS, en regard de leurs objectifs.

Concernant la capacité à atteindre les usagers à hauts risques, les études montrent que les CIS sont capables d’attirer des usagers injecteurs très vulnérables et cumulant les risques (sans domicile fixe, injection fréquente et/ou sur la voie publique, antécédents d’overdose récente, porteurs de maladies infectieuses, échec de traitement de la dépendance...), mais également des usagers en situation moins précaire. Les enquêtes de satisfaction auprès des usagers montrent que les CIS répondent à leurs besoins. Les CIS sont très fréquentés, lorsqu’ils sont situés dans des emplacements adéquats (proches des lieux de rencontres des usagers et des lieux de deal) et qu’ils offrent une bonne couverture horaire.

Tous les CIS évalués ont fait la preuve de leur capacité à assurer un fonctionnement stable, garantissant de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité pour les usagers et le personnel.

Les CIS ont fait leurs preuves sur la réduction de la morbidité et de la mortalité associées aux overdoses. Ils permettent une intervention rapide et efficace en cas d’overdose. Aucune overdose mortelle n’a été enregistrée dans un CIS, malgré des millions d’injections pratiquées, et plusieurs estimations du nombre d’overdoses fatales évitées ont pu être réalisées.

Les CIS assurent une promotion de l’hygiène de l’injection (lavage des mains, désinfection), la mise à disposition de matériel stérile et également une supervision de l’injection, parfois l’enseignement de techniques plus sûres. Les études démontrent clairement une diminution des abcès et autres maladies liées à l’injection, une diminution des comportements à risque de transmission du VIH/VHC (partage de matériel usagé ou de matériel servant à la préparation de l’injection) chez les usagers, avec une probable influence sur la communauté des usagers. On ne peut tirer de conclusions sur un impact spécifique des CIS sur l’incidence du VIH ou du VHC. Ceci est essentiellement dû à un manque d’études du fait des difficultés méthodologiques (couverture de la population, faible incidence...). Par ailleurs, ce n’est pas le but principal des CIS.

En plus des soins de base fournis sur place, les intervenants dans les CIS peuvent orienter les usagers vers des structures de soins généraux ou de traitement de la dépendance, ainsi que vers l’aide sociale. Même si une partie non négligeable des usagers sont ou ont déjà été en traitement, certaines études montrent une augmentation du nombre d’usagers entrant en traitement pour leur dépendance. Les résultats des études suggèrent donc une complémentarité entre CIS et traitement de la dépendance.

Il n’existe pas de preuve que la présence de CIS augmente ou diminue la consommation de drogues chez les usagers ou dans la communauté ou bien qu’elle augmente les rechutes chez les usagers de drogues en traitement.

Les études font état d’une diminution rapportée de l’injection en public ainsi que d’une diminution du matériel d’injection et des déchets abandonnés dans l’espace public, pour autant que les CIS couvrent les besoins (places disponibles, heures d’ouverture). Deux études ont exploré l’impact de CIS sur les délits liés à l’acquisition de drogues dans les zones où ils sont implantés et ont conclu à une absence d’effet (positif ou négatif). L’existence sporadique de nuisances telles que rassemblements de consommateurs ou deal aux alentours de CIS a été rapportée.

Dans plusieurs pays, des sondages d’opinion ont montré un accueil favorable aux CIS. Toutefois, la mise en place des CIS a presque toujours donné lieu à des débats et souvent à des oppositions, particulièrement de la part de commerçants, de riverains ou de la police. Dans la plupart des cas, ces problèmes s’atténuent avec le temps et sont moindres si la préparation de l’ouverture et le suivi des CIS font l’objet d’une vaste concertation.

Les coûts d’implantation et d’exploitation des CIS sont importants. Cependant, deux analyses économiques menées sur les CIS de Vancouver et Sydney ont conclu au fait que l’ouverture des CIS – par leur effet sur les overdoses mortelles évitées et sur la transmission du VIH – peut contribuer à réduire la charge financière à venir pour la société. Ils constituent un investissement potentiellement rentable.

Au regard de tous ces éléments, les CIS peuvent être considérés comme une mesure complémentaire (et non concurrente) à d’autres dans la palette de services proposés aux usagers permettant de répondre à des besoins de réduction des risques spécifiques liés à l’injection. Ils constituent un lieu de refuge (sécurité, injection dans des conditions hygiéniques, possibilité de recevoir conseils et instructions spécifiques) et d’accès à des soins de base et un trait d’union vers d’autres services, pour les usagers à très hauts risques. Ils sont également utilisés par des usagers en traitement qui n’ont pas (encore) pu abandonner l’injection. Les attentes face aux CIS doivent donc être réalistes et tenir compte de cette spécificité et complémentarité.

Il faut rappeler que les CIS existants opèrent dans des environnements avec une offre de services et un fonctionnement variables. Pour que les CIS soient efficaces, il est nécessaire qu’ils répondent à des besoins identifiés qui peuvent varier selon le contexte : importance de l’injection en public, nombre d’usagers injecteurs sans contact ou en rupture avec des structures de soin, nombre d’overdoses mortelles, existence de problèmes de santé liés à l’injection... Leur intégration dans un dispositif plus large de services, avec une bonne communication entre les services, est également un élément de leur réussite. Enfin, pour garantir un fonctionnement adéquat, leur implantation devrait reposer sur un consensus entre les acteurs locaux : acteurs de santé, police, autorités politiques et administratives, population en général et voisinage immédiat, usagers eux-mêmes. Une évaluation de la phase d’implantation est un élément très important du processus d’acceptation des CIS.

Parcours de soins des usagers de drogues

La mortalité et la morbidité liées aux infections virales chroniques (VIH, VHC, VHB) diminuent en cas de prise en charge précoce, justifiant l’importance d’un dépistage précoce, notamment pour agir sur les facteurs de comorbidité, en premier lieu la consommation d’alcool. Pour les hépatites virales, le traitement des hépatites récentes est efficace, d’où l’intérêt de re-dépister les sujets séronégatifs. Les contaminations apparaissent très tôt dans le parcours de l’usager de drogues et augmentent avec la durée de l’usage de drogues. De plus, les pratiques à risque ne cessent pas avec la mise en place d’un TSO et/ou l’incarcération. Les périodes à « risques » à surveiller particulièrement sont le début de consommation(s), la reprise de consommation(s) (sortie de prison), et le manque de matériel (en prison, grande précarité). L’adhésion et la réponse aux traitements sont identiques à celles des malades traités non usagers de drogues. La re-contamination après guérison peut être également traitée. Les données sont insuffisantes pour évaluer le nombre de patients infectés suivis dans des structures de soins dédiées : seul un tiers des Csapa et des Ucsa (Unité de consultations et de soins ambulatoires) disposent d’une consultation d’hépatologie ou de maladies infectieuses. Le dépistage est proposé dans 3/4 de ces structures et les refus sont peu nombreux.

Le dépistage des infections virales chroniques fait appel à une sérologie classique, de préférence couplée avec un dosage simultané des acides nucléiques et des enzymes hépatiques afin de limiter le nombre de prélèvements sanguins. Dans cette population, se pose l’intérêt de l’utilisation des tests salivaires ou de la méthode du buvard ou des Quick-Test pour le VIH. Il s’agit plus de méthodes de sensibilisation que d’un véritable dépistage. Pour certaines méthodes, la validation n’est pas encore acquise. Il est essentiel de standardiser les bilans biologiques pour éviter des prélèvements multiples après un premier test positif chez des sujets au capital veineux limité. Pour l’évaluation non invasive de la fibrose hépatique, les tests physiques (fibroscan®) ou biologiques (Fibrotest®, Fibromètre®) existent et pourraient être privilégiés, là aussi de préférence sur le même site.

La prise en charge peut se faire lors de toute consultation en médecine généraliste et spécialiste, en particulier lors de la prescription de TSO, car l’accès aux TSO augmente l’accès au dépistage, à l’évaluation et au traitement des hépatites virales. Elle peut se faire également dans les lieux d’accès aux soins non dédiés initialement à la prise en charge du sida et des hépatites.

L’importance de la consommation d’alcool chez les usagers de drogues est constatée : 16 à 40 % des patients VHC positifs seraient alcoolodépendants et inversement 5 à 15 % des patients alcoolodépendants seraient VHC positifs. L’alcool entraîne une levée d’inhibition qui augmente les prises de risque et les polyconsommations (dont l’importance est en pratique mal connue). L’alcool aggrave la fibrose, diminuerait l’adhésion aux traitements voire la réponse aux traitements. En cas d’hépatite virale B ou C, il n’y a pas de consommation d’alcool démontrée sans risque. Il est cependant observé une diminution de la consommation d’alcool après le diagnostic de l’hépatite C. Les populations particulièrement vulnérables sont les sujets en grande précarité, les migrants, les détenus, les femmes, les prostitué(e)s, les malades psychiatriques, les jeunes lors des périodes d’initiation ou en milieu festif.

Un parcours de soins, du dépistage au traitement, est possible et réalisable pour les usagers de drogues dans différents lieux de contact (Caarud, Csapa, Ucsa, SAU

1

Service d’accueil des urgences.

, médecin généraliste, lieux associatifs...). Les intervenants (médecins, infirmiers, acteurs sociaux et associatifs...) doivent être à même de proposer un dépistage classique ou « rapide », avec des méthodes de prélèvement classique ou par auto-prélèvement ou par voie capillaire. En fonction du résultat, ils peuvent encourager à une prévention comme la vaccination antivirale B ou orienter vers une consultation spécialisée (de préférence sur le même site). Les comorbidités, fréquentes (infectieuses, addictions, syndrome métabolique, surpoids, maladies psychiatriques...), sont également à prendre en charge.

Coût-efficacité des dispositifs de réduction des risques

Le virus de l’hépatite C est la cause d’un coût économique certain et conséquent pour les économies nationales. En France pour l’année 2003, les coûts directs de santé liés aux pathologies du VHC attribuables à l’usage de drogues ont été estimés entre 239 et 249 millions d’euros ; un même ordre de grandeur était indiqué pour le VIH.

Du fait du nombre important de contaminations dans la population usagère de drogues et du coût que cette épidémie représente pour les collectivités, il est attendu des dispositifs de réduction des risques de diminuer le nombre de transmissions et de permettre une prise en charge effective des usagers de drogues infectés par le virus. La prévention du VHC et la prise en charge des usagers de drogues infectés permises par des dispositifs comme les programmes d’échange de seringues, la délivrance de substituts aux opiacés ou encore par la mise en place de « centres d’injection supervisés » sont économiquement évaluées dans les expériences internationales.

Les études de coût-efficacité ne considèrent que le point de vue des financeurs directs des dispositifs et non pas le point de vue sociétal quand il s’agit de prendre en compte les coûts générés par le VHC : du fait de la probable importance du coût social du VHC, tous les dispositifs évalués seraient probablement très coût-efficaces en raison de l’épargne économique qu’ils produiraient.

D’après la revue de littérature internationale sur le sujet, les dispositifs de réduction des risques évalués peuvent être arbitrairement regroupés en trois types : les dispositifs « médicaux », c’est-à-dire ceux qui procèdent du dépistage et du traitement du VHC ; les dispositifs de « terrain » comme les programmes d’échange de seringues ou encore les centres d’injection supervisés ; les dispositifs de réduction des risques à destination de populations captives, à l’instar des détenus en milieu carcéral.

Il est d’emblée important de préciser que le traitement en tant que tel du VHC a été coût-évalué pour des populations usagères de drogues. Sous des contraintes d’adhésion au traitement, de tolérance et de risque de réinfection, l’analyse suggère qu’un traitement antiviral chez les anciens ou actuels injecteurs de drogues se révèle être coût-efficace : ces thérapies réduisant fortement les risques de développement de complication au niveau du foie, étendant l’espérance de vie et améliorant sa qualité. Il a par ailleurs été montré que ce coût-efficacité des traitements VHC était d’autant plus fort que les individus étaient stabilisés dans leur traitement de substitution aux opiacés.

D’une manière générale, les dispositifs « médicaux » de la politique de réduction des risques se révèlent être coût-efficaces pour lutter contre l’épidémie du VHC chez les usagers de drogues. Plus précisément, les analyses de coût-efficacité des actions de dépistage et de traitement des individus se trouvant être infectés menées aussi bien au Canada, en Italie, en Angleterre ou en France concluent sur le rapport coût-efficacité de ces mesures. Le coût-efficacité du dispositif de dépistage et de mise en place d’un traitement le cas échéant varie toutefois en fonction du génotype du virus et du taux d’acception de la biopsie du foie. Ce dernier point est aujourd’hui hors de propos grâce aux moyens non invasifs de diagnostic tandis que le premier fait explicitement cas de la difficulté à traiter les génotypes 1 et 4, ce qui rend in fine, le coût-efficacité du dispositif en question encore meilleur concernant ces derniers (car engendrant des coûts de santé supérieurs).

Les programmes d’échange de seringues ainsi que les centres d’injection supervisés n’apparaissent pas être des dispositifs vraiment coût-efficaces dans la lutte contre le VHC. Notons cependant que ces études, réalisées dans différents pays, concluent sur l’indéniable coût-efficacité de ces dispositifs à lutter contre les contaminations par le VIH. Alors même que ces dispositifs de réduction des risques contribuent fortement à diminuer le taux de partage des seringues, le coût d’une infection évitée par le VHC grâce à ces dispositifs est nettement plus élevé que celui attribuable au VIH : la plus grande capacité infectieuse du VHC par rapport au VIH explique cette différence. Ajoutons toutefois, concernant les centres d’injection supervisés, qu’en contribuant à diminuer les nuisances publiques liées à la consommation de drogues, elles deviennent des mesures coût-efficaces.

Il est également difficile de conclure sur le coût-efficacité des politiques de réduction des risques visant à dépister et traiter, pour le virus de l’hépatite C, les usagers de drogues incarcérés. La durée de détention est un facteur clé de l’efficacité de la mesure (les traitements pour le VHC nécessitant du temps), mais un autre facteur déterminant est la possibilité pour le détenu de pouvoir pratiquer un ou plusieurs dépistages au cours de sa détention et non pas uniquement à son entrée.