I. Inégalités sociales de santé

2014

| ANALYSE |

2-

Rôle des comportements de santé

). Elles peuvent être décrites brièvement comme suit :

). Elles peuvent être décrites brièvement comme suit : ; Adler et Ostrove, 1999

; Adler et Ostrove, 1999 ; Kawachi et coll., 2002

; Kawachi et coll., 2002 ). Bien que la mobilité sociale liée à la santé existe, il y a un consensus pour dire qu’il est peu probable qu’elle explique complètement le gradient social de santé.

). Bien que la mobilité sociale liée à la santé existe, il y a un consensus pour dire qu’il est peu probable qu’elle explique complètement le gradient social de santé. ). Dans le présent chapitre, tout en reconnaissant que les comportements sont façonnés par les forces sociales, économiques et politiques au cours d’une vie, nous nous concentrerons sur l’étude des preuves dans ce domaine et mettrons en avant les difficultés méthodologiques dans ce secteur de la recherche.

). Dans le présent chapitre, tout en reconnaissant que les comportements sont façonnés par les forces sociales, économiques et politiques au cours d’une vie, nous nous concentrerons sur l’étude des preuves dans ce domaine et mettrons en avant les difficultés méthodologiques dans ce secteur de la recherche.Évaluer le rôle des comportements de santé : analyse de médiation

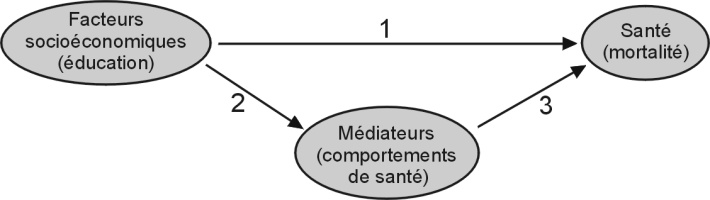

l’illustre à l’aide de trois variables : une variable d’exposition (éducation comme marqueur de la position socioéconomique) ; les médiateurs (comportements de santé et l’état de santé) ; une mesure de l’état de santé (mortalité). L’analyse de médiation est généralement réalisée pour évaluer l’importance des comportements de santé dans l’association entre éducation et mortalité. Les étapes nécessaires pour tester la médiation dans le modèle statistique sont les suivantes (Baron et Kenny, 1986

l’illustre à l’aide de trois variables : une variable d’exposition (éducation comme marqueur de la position socioéconomique) ; les médiateurs (comportements de santé et l’état de santé) ; une mesure de l’état de santé (mortalité). L’analyse de médiation est généralement réalisée pour évaluer l’importance des comportements de santé dans l’association entre éducation et mortalité. Les étapes nécessaires pour tester la médiation dans le modèle statistique sont les suivantes (Baron et Kenny, 1986 ) :

) :Association entre les facteurs socioéconomiques et la santé

; Krieger et coll., 1997

; Krieger et coll., 1997 ; Marmot et Wilkinson, 1999

; Marmot et Wilkinson, 1999 ). Les données récentes suggèrent que les taux de mortalité restent sensiblement supérieurs parmi les groupes socioéconomiques inférieurs, selon une évaluation basée sur les mesures d’éducation et de situation professionnelle dans les pays européens (Mackenbach et coll., 2008

). Les données récentes suggèrent que les taux de mortalité restent sensiblement supérieurs parmi les groupes socioéconomiques inférieurs, selon une évaluation basée sur les mesures d’éducation et de situation professionnelle dans les pays européens (Mackenbach et coll., 2008 ). Les facteurs socioéconomiques tels que les revenus, l’éducation et la situation professionnelle sont associés à la santé tous âges confondus, dans l’enfance (Case et Paxson, 2006

). Les facteurs socioéconomiques tels que les revenus, l’éducation et la situation professionnelle sont associés à la santé tous âges confondus, dans l’enfance (Case et Paxson, 2006 ), à l’adolescence (Richter et coll., 2009

), à l’adolescence (Richter et coll., 2009 ), à l’âge adulte (Marmot et coll., 1991

), à l’âge adulte (Marmot et coll., 1991 ; Saurel-Cubizolles et coll., 2009

; Saurel-Cubizolles et coll., 2009 ) et chez les personnes âgées (Benzeval et coll., 2011

) et chez les personnes âgées (Benzeval et coll., 2011 ).

).Association entre les facteurs socioéconomiques et les comportements de santé

; Lynch et coll., 1997

; Lynch et coll., 1997 ). Les marqueurs socioéconomiques, particulièrement dans le monde développé, comme en France (Singh-Manoux et coll., 2009

). Les marqueurs socioéconomiques, particulièrement dans le monde développé, comme en France (Singh-Manoux et coll., 2009 ), ont été associés au surpoids et à l’obésité (Sobal et Stunkard, 1989

), ont été associés au surpoids et à l’obésité (Sobal et Stunkard, 1989 ; McLaren, 2007

; McLaren, 2007 ), qui sont eux-mêmes des facteurs liés aux comportements de santé. Il existe un gradient social dans les comportements de santé dans l’enfance (Kleiser et coll., 2009

), qui sont eux-mêmes des facteurs liés aux comportements de santé. Il existe un gradient social dans les comportements de santé dans l’enfance (Kleiser et coll., 2009 ) qui persiste jusqu’à la fin de vie (Wister, 1996

) qui persiste jusqu’à la fin de vie (Wister, 1996 ; Shankar et coll., 2010

; Shankar et coll., 2010 ). Des éléments suggèrent que la composante environnementale des facteurs socioéconomiques est également associée à des comportements néfastes pour la santé (Lakshman et coll., 2011

). Des éléments suggèrent que la composante environnementale des facteurs socioéconomiques est également associée à des comportements néfastes pour la santé (Lakshman et coll., 2011 ). Malgré les messages de santé publique encourageant l’adoption de comportements sains, il apparaît à présent que la prévalence supérieure de comportements néfastes persiste dans les groupes socioéconomiques inférieurs, même dans les pays relativement riches tels que la Suisse (Galobardes et coll., 2003

). Malgré les messages de santé publique encourageant l’adoption de comportements sains, il apparaît à présent que la prévalence supérieure de comportements néfastes persiste dans les groupes socioéconomiques inférieurs, même dans les pays relativement riches tels que la Suisse (Galobardes et coll., 2003 ). Il est probable que ce résultat soit lié au fait que les individus appartenant aux groupes socioéconomiques inférieurs sont plus réticents à l’idée de modifier leurs comportements néfastes que leurs pairs plus favorisés (Winkleby et coll., 1994

). Il est probable que ce résultat soit lié au fait que les individus appartenant aux groupes socioéconomiques inférieurs sont plus réticents à l’idée de modifier leurs comportements néfastes que leurs pairs plus favorisés (Winkleby et coll., 1994 ; Wardle et Steptoe, 2003

; Wardle et Steptoe, 2003 ; Sorensen et coll., 2007

; Sorensen et coll., 2007 ). Par exemple, Sorensen et coll. ont analysé l’évolution de la consommation de fruits et de légumes dans deux essais de prévention comparatifs randomisés : l’un dans les petites entreprises (n=974) et l’autre dans les centres sanitaires (n=1 954) dans le cadre du projet Harvard Cancer Prevention Program. Ils ont découvert que la suffisance alimentaire et le fait d’habiter un logement non surpeuplé (mesures indirectes des circonstances matérielles) sont associés à une plus forte modification de la consommation de fruits et de légumes.

). Par exemple, Sorensen et coll. ont analysé l’évolution de la consommation de fruits et de légumes dans deux essais de prévention comparatifs randomisés : l’un dans les petites entreprises (n=974) et l’autre dans les centres sanitaires (n=1 954) dans le cadre du projet Harvard Cancer Prevention Program. Ils ont découvert que la suffisance alimentaire et le fait d’habiter un logement non surpeuplé (mesures indirectes des circonstances matérielles) sont associés à une plus forte modification de la consommation de fruits et de légumes. ; Wagenknecht et coll., 1990

; Wagenknecht et coll., 1990 ; Osler, 1993

; Osler, 1993 ). Dans les régions du sud de l’Europe, la consommation de tabac, d’alcool et l’alimentation semblent plus liés aux normes culturelles qu’aux facteurs socioéconomiques (Trichopoulou et coll., 2002

). Dans les régions du sud de l’Europe, la consommation de tabac, d’alcool et l’alimentation semblent plus liés aux normes culturelles qu’aux facteurs socioéconomiques (Trichopoulou et coll., 2002 ) ; des gradients socioéconomiques faibles ou inexistants sont fréquemment signalés (Graham, 1996

) ; des gradients socioéconomiques faibles ou inexistants sont fréquemment signalés (Graham, 1996 ; Wagner et coll., 2003

; Wagner et coll., 2003 ; De et coll., 2005

; De et coll., 2005 ). Les normes culturelles et les traditions liées au respect du régime méditerranéen et à la consommation modérée d’alcool peuvent expliquer, en partie, ces différences entre le nord et le sud (Cavelaars et coll., 1997

). Les normes culturelles et les traditions liées au respect du régime méditerranéen et à la consommation modérée d’alcool peuvent expliquer, en partie, ces différences entre le nord et le sud (Cavelaars et coll., 1997 ; Mackenbach et coll., 1997

; Mackenbach et coll., 1997 ; Trichopoulou et coll., 2002

; Trichopoulou et coll., 2002 ; Knoops et coll., 2004

; Knoops et coll., 2004 ). Un article récent comparant les inégalités sociales dans les comportements néfastes pour la santé dans l’étude française Gazel et l’étude britannique Whitehall II (figure 2.2

). Un article récent comparant les inégalités sociales dans les comportements néfastes pour la santé dans l’étude française Gazel et l’étude britannique Whitehall II (figure 2.2 ) montrait, dans la cohorte britannique, des gradients plus importants au niveau de la consommation de tabac, de l’alimentation déséquilibrée et de l’absence d’activité physique et, dans la cohorte française, un gradient plus important pour la consommation abusive d’alcool (soit 21 unités d’alcool par semaine pour les hommes et 14 unités pour les femmes) (Stringhini et coll., 2011

) montrait, dans la cohorte britannique, des gradients plus importants au niveau de la consommation de tabac, de l’alimentation déséquilibrée et de l’absence d’activité physique et, dans la cohorte française, un gradient plus important pour la consommation abusive d’alcool (soit 21 unités d’alcool par semaine pour les hommes et 14 unités pour les femmes) (Stringhini et coll., 2011 ). En effet, il y a également des différences nord-sud à l’intérieur des pays ; dans la cohorte française Gazel, la prévalence de l’obésité, de l’hypercholestérolémie et de l’hypertension est inférieure chez les participants vivant dans le sud de la France (Tran et coll., 1998

). En effet, il y a également des différences nord-sud à l’intérieur des pays ; dans la cohorte française Gazel, la prévalence de l’obésité, de l’hypercholestérolémie et de l’hypertension est inférieure chez les participants vivant dans le sud de la France (Tran et coll., 1998 ).

).Comportements de santé associés à l’état de santé

; Stampfer et coll., 2000

; Stampfer et coll., 2000 ; Mokdad et coll., 2004

; Mokdad et coll., 2004 ; Knoops et coll., 2004

; Knoops et coll., 2004 ; Chiuve et coll., 2006

; Chiuve et coll., 2006 ; Khaw et coll., 2008

; Khaw et coll., 2008 ; Byberg et coll., 2009

; Byberg et coll., 2009 ). En 2010, la consommation de tabac représentait 6,3 % du fardeau mondial de la maladie et l’alcool 3,9 %, tandis que le manque d’activité physique et l’alimentation déséquilibrée étaient responsables de 10,0 % de cette charge (Lim et coll., 2012

). En 2010, la consommation de tabac représentait 6,3 % du fardeau mondial de la maladie et l’alcool 3,9 %, tandis que le manque d’activité physique et l’alimentation déséquilibrée étaient responsables de 10,0 % de cette charge (Lim et coll., 2012 ). Plusieurs études ont dénombré la contribution des comportements de santé à la mortalité (McGinnis et Foege, 1993

). Plusieurs études ont dénombré la contribution des comportements de santé à la mortalité (McGinnis et Foege, 1993 ; Mokdad et coll., 2004

; Mokdad et coll., 2004 ; Knoops et coll., 2004

; Knoops et coll., 2004 ; van Dam et coll., 2008

; van Dam et coll., 2008 ; Khaw et coll., 2008

; Khaw et coll., 2008 ). Les études évaluent de plus en plus souvent le rôle combiné des facteurs comportementaux sur la santé. Selon une étude récente, basée sur les données de 11 pays européens, 60 % des décès1

, toutes causes confondues, peuvent être attribués aux comportements de santé (Knoops et coll., 2004

). Les études évaluent de plus en plus souvent le rôle combiné des facteurs comportementaux sur la santé. Selon une étude récente, basée sur les données de 11 pays européens, 60 % des décès1

, toutes causes confondues, peuvent être attribués aux comportements de santé (Knoops et coll., 2004 ). De même, les données de l’étude sur la santé du personnel infirmier (Nurses’ Health Study) montrent que 55 % des décès peuvent être attribués au tabac, au surpoids, au manque d’activité physique et à une alimentation déséquilibrée. Il convient de noter que la consommation d’alcool modifie peu cette estimation (van Dam et coll., 2008

). De même, les données de l’étude sur la santé du personnel infirmier (Nurses’ Health Study) montrent que 55 % des décès peuvent être attribués au tabac, au surpoids, au manque d’activité physique et à une alimentation déséquilibrée. Il convient de noter que la consommation d’alcool modifie peu cette estimation (van Dam et coll., 2008 ). Une étude récente menée au Royaume-Uni a utilisé un score composé de tabac, manque d’activité physique, consommation d’alcool et alimentation, et a montré que chez les individus appartenant à la catégorie saine pour ces quatre comportements le risque de mortalité était égal au quart du risque de mortalité chez les individus appartenant à la catégorie malsaine pour les quatre comportements (figure 2.3

). Une étude récente menée au Royaume-Uni a utilisé un score composé de tabac, manque d’activité physique, consommation d’alcool et alimentation, et a montré que chez les individus appartenant à la catégorie saine pour ces quatre comportements le risque de mortalité était égal au quart du risque de mortalité chez les individus appartenant à la catégorie malsaine pour les quatre comportements (figure 2.3 ), ce qui correspond à une différence de 14 ans en âge chronologique (Khaw et coll., 2008

), ce qui correspond à une différence de 14 ans en âge chronologique (Khaw et coll., 2008 ).

). | Figure 2.3 Fonction de survie par rapport au nombre de comportements sains (d’après Khaw et coll., 2008 ) ) |

; Schulze et Hu, 2005

; Schulze et Hu, 2005 ), les coronaropathies (Stampfer et coll., 2000

), les coronaropathies (Stampfer et coll., 2000 ; Chiuve et coll., 2006

; Chiuve et coll., 2006 ) et le cancer (Key et coll., 2004

) et le cancer (Key et coll., 2004 ) est de plus en plus reconnue. Les données issues de l’étude Nurses’ Health Study fournissent des preuves importantes selon lesquelles les femmes non obèses d’âge moyen qui ne fumaient pas, avaient une alimentation saine, faisaient de l’exercice et consommaient de l’alcool de manière modérée, avaient une incidence de coronaropathie inférieure de 80 % à celle des femmes obèses présentant tous ces comportements néfastes (Stampfer et coll., 2000

) est de plus en plus reconnue. Les données issues de l’étude Nurses’ Health Study fournissent des preuves importantes selon lesquelles les femmes non obèses d’âge moyen qui ne fumaient pas, avaient une alimentation saine, faisaient de l’exercice et consommaient de l’alcool de manière modérée, avaient une incidence de coronaropathie inférieure de 80 % à celle des femmes obèses présentant tous ces comportements néfastes (Stampfer et coll., 2000 ). Des résultats similaires ont été obtenus chez les hommes : ceux qui ne fumaient pas n’étaient pas en surpoids, avaient une bonne alimentation et une consommation d’alcool modérée avaient une incidence de coronaropathie inférieure de 62 % (Chiuve et coll., 2006

). Des résultats similaires ont été obtenus chez les hommes : ceux qui ne fumaient pas n’étaient pas en surpoids, avaient une bonne alimentation et une consommation d’alcool modérée avaient une incidence de coronaropathie inférieure de 62 % (Chiuve et coll., 2006 ). Des travaux ont également montré l’importance des comportements en matière de santé sur les AVC (Kurth et coll., 2006

). Des travaux ont également montré l’importance des comportements en matière de santé sur les AVC (Kurth et coll., 2006 ; Chiuve et coll., 2008

; Chiuve et coll., 2008 ). Ainsi, un mode de vie sain semble avoir une importance cruciale pour les maladies chroniques. Un article récent publié au Royaume-Uni estimait le coût économique annuel d’une alimentation défavorable à la santé, du manque d’activité physique, de la consommation de tabac, d’alcool et du surpoids/de l’obésité pour le National Health Service (Scarborough et coll., 2011

). Ainsi, un mode de vie sain semble avoir une importance cruciale pour les maladies chroniques. Un article récent publié au Royaume-Uni estimait le coût économique annuel d’une alimentation défavorable à la santé, du manque d’activité physique, de la consommation de tabac, d’alcool et du surpoids/de l’obésité pour le National Health Service (Scarborough et coll., 2011 ). L’analyse des maladies associées à ces comportements a permis de découvrir que les problèmes de santé liés à une alimentation déséquilibrée coûtaient 5,8 milliards de livres sterling (6,9 milliards d’euros), que les coûts liés au manque d’activité physique étaient de 0,8 milliard de livres sterling (0,95 milliard d’euros), que le tabac coûtait 3,3 milliards de livres sterling (3,9 milliards d’euros), tout comme l’alcool, et que le surpoids et l’obésité coûtaient 5,1 milliards de livres sterling (6,06 milliards d’euros). Ces données suggèrent donc qu’une alimentation déséquilibrée est l’un des facteurs de risque comportemental qui a l’impact budgétaire le plus élevé.

). L’analyse des maladies associées à ces comportements a permis de découvrir que les problèmes de santé liés à une alimentation déséquilibrée coûtaient 5,8 milliards de livres sterling (6,9 milliards d’euros), que les coûts liés au manque d’activité physique étaient de 0,8 milliard de livres sterling (0,95 milliard d’euros), que le tabac coûtait 3,3 milliards de livres sterling (3,9 milliards d’euros), tout comme l’alcool, et que le surpoids et l’obésité coûtaient 5,1 milliards de livres sterling (6,06 milliards d’euros). Ces données suggèrent donc qu’une alimentation déséquilibrée est l’un des facteurs de risque comportemental qui a l’impact budgétaire le plus élevé. ). Une étude a évalué spécifiquement l’impact du changement en modélisant la différence en termes de risque de maladie avec des individus passant d’un mode de vie malsain à un mode de vie sain, et a montré que les hommes qui adoptaient deux nouveaux comportements sains avaient un risque de coronaropathie inférieur à celui de ceux qui ne les adoptaient pas, ajusté par rapport au comportement de référence (Chiuve et coll., 2006

). Une étude a évalué spécifiquement l’impact du changement en modélisant la différence en termes de risque de maladie avec des individus passant d’un mode de vie malsain à un mode de vie sain, et a montré que les hommes qui adoptaient deux nouveaux comportements sains avaient un risque de coronaropathie inférieur à celui de ceux qui ne les adoptaient pas, ajusté par rapport au comportement de référence (Chiuve et coll., 2006 ). Une autre étude, avec un suivi sur 4 ans, a démontré que l’adoption de comportements sains en milieu de vie était associée à une diminution de la mortalité et des maladies cardiovasculaires (King et coll., 2007

). Une autre étude, avec un suivi sur 4 ans, a démontré que l’adoption de comportements sains en milieu de vie était associée à une diminution de la mortalité et des maladies cardiovasculaires (King et coll., 2007 ). Les études d’intervention fournissent des preuves supplémentaires des bénéfices pour la santé des modifications des comportements en matière de santé. Une étude suggère des effets bénéfiques de l’intervention comportementale pour prévenir l’hypertension, avec des bénéfices pour les individus hypertendus et non hypertendus (Appel et coll., 2003

). Les études d’intervention fournissent des preuves supplémentaires des bénéfices pour la santé des modifications des comportements en matière de santé. Une étude suggère des effets bénéfiques de l’intervention comportementale pour prévenir l’hypertension, avec des bénéfices pour les individus hypertendus et non hypertendus (Appel et coll., 2003 ). Dans un autre essai, des individus d’âge moyen en surpoids ayant une intolérance au glucose présentaient un risque de diabète inférieur de 58 % après une intervention comportementale (Tuomilehto et coll., 2001

). Dans un autre essai, des individus d’âge moyen en surpoids ayant une intolérance au glucose présentaient un risque de diabète inférieur de 58 % après une intervention comportementale (Tuomilehto et coll., 2001 ). Des preuves sont fournies également quant à la persistance à long terme des effets de l’intervention ; Ornish et coll. ont rapporté une diminution accrue de l’athérosclérose coronaire après 5 ans, par rapport à un an d’intervention intensive sur le mode de vie (Ornish et coll., 1998

). Des preuves sont fournies également quant à la persistance à long terme des effets de l’intervention ; Ornish et coll. ont rapporté une diminution accrue de l’athérosclérose coronaire après 5 ans, par rapport à un an d’intervention intensive sur le mode de vie (Ornish et coll., 1998 ). Une autre étude récente a rapporté la possibilité de prévenir ou de retarder l’apparition du diabète sur une durée pouvant atteindre 14 ans, suite à une intervention maintenue pendant une période de 6 ans (Li et coll., 2008

). Une autre étude récente a rapporté la possibilité de prévenir ou de retarder l’apparition du diabète sur une durée pouvant atteindre 14 ans, suite à une intervention maintenue pendant une période de 6 ans (Li et coll., 2008 ).

).Rôle des comportements en matière de santé pour expliquer les inégalités sociales liées à la santé

) suggère que les comportements en matière de santé sont des constructions sociales et qu’ils sont des déterminants importants de la santé. Le tableau 2.I

) suggère que les comportements en matière de santé sont des constructions sociales et qu’ils sont des déterminants importants de la santé. Le tableau 2.I rassemble les études longitudinales démontrant l’existence de l’étape 4, et indique dans quelle mesure les comportements expliquent les inégalités sociales en termes de santé. Les combinaisons de facteurs comportementaux potentiellement modifiables tels que la consommation de tabac, d’alcool, les habitudes alimentaires, l’activité physique et l’indice de masse corporelle (IMC) expliquent jusqu’à 54 % des différences socioéconomiques en matière de mortalité (Lynch et coll., 1996

rassemble les études longitudinales démontrant l’existence de l’étape 4, et indique dans quelle mesure les comportements expliquent les inégalités sociales en termes de santé. Les combinaisons de facteurs comportementaux potentiellement modifiables tels que la consommation de tabac, d’alcool, les habitudes alimentaires, l’activité physique et l’indice de masse corporelle (IMC) expliquent jusqu’à 54 % des différences socioéconomiques en matière de mortalité (Lynch et coll., 1996 ; Lantz et coll., 1998

; Lantz et coll., 1998 ; Schrijvers et coll., 1999

; Schrijvers et coll., 1999 ; Woodward et coll., 2003

; Woodward et coll., 2003 ; Strand et Tverdal, 2004

; Strand et Tverdal, 2004 ; van Oort et coll., 2005

; van Oort et coll., 2005 ; Laaksonen et coll., 2008

; Laaksonen et coll., 2008 ; Skalicka et coll., 2009

; Skalicka et coll., 2009 ; Stringhini et coll., 2010

; Stringhini et coll., 2010 et 2011

et 2011 ). Plusieurs études transversales ont également évalué le rôle des comportements en matière de santé dans l’explication des inégalités sociales liées à la santé. Nous avons choisi de ne pas inclure ces études dans le tableau car dans ce type d’étude, les facteurs socioéconomiques, les comportements en matière de santé et l’état de santé sont évalués simultanément, rendant difficile la distinction entre la cause et l’effet.

). Plusieurs études transversales ont également évalué le rôle des comportements en matière de santé dans l’explication des inégalités sociales liées à la santé. Nous avons choisi de ne pas inclure ces études dans le tableau car dans ce type d’étude, les facteurs socioéconomiques, les comportements en matière de santé et l’état de santé sont évalués simultanément, rendant difficile la distinction entre la cause et l’effet. ; Mujahid et coll., 2008

; Mujahid et coll., 2008 ), mais nous n’avons pas identifié d’études longitudinales ayant évalué ces associations en utilisant les caractéristiques socioéconomiques de l’environnement géographique. Cependant, les études incluses dans le tableau ne sont pas toutes similaires. Le type d’étude n’était pas identique, la période de suivi différait, la mesure de la position socioéconomique également, et les médiateurs spécifiques inclus dans les modèles statistiques étaient différents. Une étude incluait sept comportements en matière de santé (consommation de tabac, de légumes, activité physique, type de matière grasse utilisée sur le pain, consommation de café, poids et consommation d’alcool) (Laaksonen et coll., 2008

), mais nous n’avons pas identifié d’études longitudinales ayant évalué ces associations en utilisant les caractéristiques socioéconomiques de l’environnement géographique. Cependant, les études incluses dans le tableau ne sont pas toutes similaires. Le type d’étude n’était pas identique, la période de suivi différait, la mesure de la position socioéconomique également, et les médiateurs spécifiques inclus dans les modèles statistiques étaient différents. Une étude incluait sept comportements en matière de santé (consommation de tabac, de légumes, activité physique, type de matière grasse utilisée sur le pain, consommation de café, poids et consommation d’alcool) (Laaksonen et coll., 2008 ), une autre en analysait quatre (consommation de tabac, d’alcool, vie sédentaire, et poids relatif) (Lantz et coll., 1998

), une autre en analysait quatre (consommation de tabac, d’alcool, vie sédentaire, et poids relatif) (Lantz et coll., 1998 ). Certaines études combinaient les comportements en matière de santé et les facteurs de risque cardiovasculaire : Strand et coll. ont évalué le rôle de la consommation de tabac, de l’activité physique, du statut matrimonial, de l’IMC, de la tension artérielle, et du cholestérol (Strand et Tverdal, 2004

). Certaines études combinaient les comportements en matière de santé et les facteurs de risque cardiovasculaire : Strand et coll. ont évalué le rôle de la consommation de tabac, de l’activité physique, du statut matrimonial, de l’IMC, de la tension artérielle, et du cholestérol (Strand et Tverdal, 2004 ) ; Woodward et coll. ont inclus l’usage de tabac, de nicotine, d’alcool, le score au test de personnalité de type A, les loisirs, le diabète, la tension artérielle systolique et diastolique, l’IMC, le cholestérol total et HDL, les triglycérides, le fibrinogène et la consommation de vitamine C (Woodward et coll., 2003

) ; Woodward et coll. ont inclus l’usage de tabac, de nicotine, d’alcool, le score au test de personnalité de type A, les loisirs, le diabète, la tension artérielle systolique et diastolique, l’IMC, le cholestérol total et HDL, les triglycérides, le fibrinogène et la consommation de vitamine C (Woodward et coll., 2003 ). Parmi les comportements en matière de santé, la plupart des études montrent que le tabagisme est l’un des facteurs les plus forts et l’alcool l’un des facteurs les plus faibles de l’association entre facteurs socioéconomiques et santé (Woodward et coll., 2003

). Parmi les comportements en matière de santé, la plupart des études montrent que le tabagisme est l’un des facteurs les plus forts et l’alcool l’un des facteurs les plus faibles de l’association entre facteurs socioéconomiques et santé (Woodward et coll., 2003 ; Laaksonen et coll., 2008

; Laaksonen et coll., 2008 ; Stringhini et coll., 2010

; Stringhini et coll., 2010 et 2011

et 2011 ).

). ). Van Oort et coll. ont également inclus des facteurs matériels (type d’assurance maladie, problèmes financiers et mode d’occupation du logement), des facteurs psychosociaux (événements de la vie et locus de contrôle externe) et des facteurs comportementaux (tabagisme et activité physique) (van Oort et coll., 2005

). Van Oort et coll. ont également inclus des facteurs matériels (type d’assurance maladie, problèmes financiers et mode d’occupation du logement), des facteurs psychosociaux (événements de la vie et locus de contrôle externe) et des facteurs comportementaux (tabagisme et activité physique) (van Oort et coll., 2005 ). Bien que la réduction de la prévalence des comportements néfastes pour la santé dans les populations à faibles revenus soit un objectif de santé publique important, selon certaines études, les différences socioéconomiques dans la mortalité sont dues à un large ensemble de facteurs et persisteraient donc même avec une amélioration des comportements de santé dans les groupes socioéconomiques défavorisés (Lantz et coll., 1998

). Bien que la réduction de la prévalence des comportements néfastes pour la santé dans les populations à faibles revenus soit un objectif de santé publique important, selon certaines études, les différences socioéconomiques dans la mortalité sont dues à un large ensemble de facteurs et persisteraient donc même avec une amélioration des comportements de santé dans les groupes socioéconomiques défavorisés (Lantz et coll., 1998 ). Selon un argument similaire, les comportements sont associés aux facteurs matériels, de telle sorte que les facteurs comportementaux ne contribuent que de manière marginale à l’explication, indépendamment des facteurs matériels (van Oort et coll., 2005

). Selon un argument similaire, les comportements sont associés aux facteurs matériels, de telle sorte que les facteurs comportementaux ne contribuent que de manière marginale à l’explication, indépendamment des facteurs matériels (van Oort et coll., 2005 ). Cependant, il est important de noter que les conclusions qui démontrent que l’association entre le niveau d’éducation et la mortalité est largement expliquée par des facteurs matériels (problèmes financiers, environnement du quartier, conditions d’hébergement, surpopulation, situation professionnelle) (Schrijvers et coll., 1999

). Cependant, il est important de noter que les conclusions qui démontrent que l’association entre le niveau d’éducation et la mortalité est largement expliquée par des facteurs matériels (problèmes financiers, environnement du quartier, conditions d’hébergement, surpopulation, situation professionnelle) (Schrijvers et coll., 1999 ), ignorent le fait que de nombreux facteurs matériels inclus dans l’analyse sont également des mesures des conditions socioéconomiques et, en tant que telles, sont susceptibles d’être fortement corrélées avec l’éducation. Dans ce cas, dans quelle mesure les médiateurs ne sont-ils pas simplement des indicateurs de la variable d’exposition ? La réponse n’est pas claire, ce qui rend l’analyse de médiation difficile à interpréter.

), ignorent le fait que de nombreux facteurs matériels inclus dans l’analyse sont également des mesures des conditions socioéconomiques et, en tant que telles, sont susceptibles d’être fortement corrélées avec l’éducation. Dans ce cas, dans quelle mesure les médiateurs ne sont-ils pas simplement des indicateurs de la variable d’exposition ? La réponse n’est pas claire, ce qui rend l’analyse de médiation difficile à interpréter.Tableau 2.I Études longitudinales sur le rôle des comportements de santé expliquant les inégalités sociales en termes de santé

|

Référence

|

N

Pays |

Mesures

|

Type de mortalité

|

Part de la mortalité liée à la position

socioéconomique expliquée par les comportements de santé |

|---|---|---|---|---|

|

N=2 272 hommes

Durée de suivi : 7 ans

Finlande

|

PSE(1)1PSE : Position socioéconomique : Revenu

Comportements de santé : tabac, alcool, activité physique

|

Mortalité (toutes causes confondues)

Mortalité cardiovasculaire

|

Tous comportements : 35 %

Tous comportements : 50 %

|

|

|

N=3 617, 38 % d’hommes

Durée de suivi : 7,5 ans

États-Unis

|

PSE : Revenu

Comportements de santé : tabac, alcool, style de vie sédentaire, variations de poids corporel

|

Mortalité (toutes causes confondues)

|

Tous comportements : 20 %(2)2Calcul à partir d’estimations

|

|

|

N=15 451

Durée de suivi : 4 ans

Pays-Bas

|

PSE : Éducation

Comportements de santé : alcool, tabac, IMC, activité physique, habitudes alimentaires

|

Mortalité (toutes causes confondues)

|

Tous comportements : environ 50 %

|

|

|

N=11 629 hommes

Durée de suivi : 8 ans

Écosse

|

PSE : Mode d’occupation du logement (locataires vs. propriétaires) Comportements de santé : tabac, alcool, activité physique, IMC, facteurs de risque cardiovasculaire

|

Incidence et mortalité coronariennes

|

Tabac : 40 %

|

|

|

N=44 684, 51 % d’hommes

Durée de suivi : 24 ans

Norvège

|

PSE : Éducation

Comportements de santé : tabac, activité physique, IMC

|

Mortalité cardiovasculaire

|

Tabac : 32 % chez les hommes et 22 % chez les femmes

Activité physique : 2 % chez les hommes et 4 % chez les femmes

IMC : 1 % chez les hommes et 13 % chez les femmes

|

|

|

N=4 087

Durée de suivi : 7 ans

Pays-Bas

|

PSE : Éducation

Comportements de santé : tabac, activité physique

|

Mortalité (toutes causes confondues)

|

Tous comportements : environ 30 %

|

|

|

N=60 608, 48 % d’hommes

Durée de suivi : 11,9 ans

Finlande

|

PSE : Éducation

Comportements de santé : tabac, alcool, activité physique, comportement alimentaire, IMC

|

Mortalité cardiovasculaire

Mortalité (toutes causes confondues)

|

Tous comportements : 54 % des différences éducationnelles chez les hommes et 22 % chez les femmes

Tous comportements : 45 % et 38 %

|

|

|

N=36 525, 50 % d’hommes

Durée de suivi : 7 ans

Norvège

|

PSE : Éducation

Comportements de santé : tabac, alcool, activité physique, comportement alimentaire

|

Mortalité (toutes causes confondues)

|

Tous comportements : environ 30 %

|

|

|

N=9 590, 67 % d’hommes

Durée de suivi : 19 ans

Royaume-Uni

|

PSE : Profession

Comportements de santé : tabac, alcool, alimentation, activité physique

|

Mortalité (toutes causes confondues) par rapport au niveau de base

|

Tous comportements : 42 %

Tabac : 32 % ; alcool : 3 % ; alimentation : 7 % ; activité physique : 5 %

|

|

|

N=17 760, 75 % d’hommes

Durée de suivi : 16 ans

France

N=9 771, 75 % d’hommes

Durée de suivi : 19 ans

Royaume-Uni

|

PSE : Profession

Comportements de santé : tabac, alcool, alimentation et activité physique Comme covariables dépendantes du temps

|

Mortalité (toutes causes confondues)

|

Tous comportements : 19 % dans l’étude française et 75 % dans l’étude anglaise

|

Problèmes méthodologiques concernant le rôle des comportements en matière de santé

Effets cumulatifs des comportements en matière de santé

). Des éléments viennent également étayer l’effet de la durée de l’obésité : tous les 2 ans, un individu obèse voit son risque de mortalité augmenter de 6 % (Abdullah et coll., 2011

). Des éléments viennent également étayer l’effet de la durée de l’obésité : tous les 2 ans, un individu obèse voit son risque de mortalité augmenter de 6 % (Abdullah et coll., 2011 ). Par ailleurs, les changements de comportement ne sont pas pris en compte dans l’analyse. Il est possible que les principaux changements surviennent pendant le suivi. Un article récent a montré que l’association entre la position professionnelle et la mortalité était atténuée de 42 % (IC 95 % [21 %-94 %]) lorsque les comportements en matière de santé évalués au début de l’étude étaient entrés dans le modèle, et de 72 % (IC 95 % [42 %-154 %]) lorsque les comportements étaient considérés comme des covariables dépendantes du temps (Stringhini et coll., 2010

). Par ailleurs, les changements de comportement ne sont pas pris en compte dans l’analyse. Il est possible que les principaux changements surviennent pendant le suivi. Un article récent a montré que l’association entre la position professionnelle et la mortalité était atténuée de 42 % (IC 95 % [21 %-94 %]) lorsque les comportements en matière de santé évalués au début de l’étude étaient entrés dans le modèle, et de 72 % (IC 95 % [42 %-154 %]) lorsque les comportements étaient considérés comme des covariables dépendantes du temps (Stringhini et coll., 2010 ). Certains changements de comportement peuvent refléter des tendances dans la population, c’est-à-dire la diminution de la prévalence de la consommation de tabac ou une augmentation des niveaux d’obésité, mais il est également possible que les comportements en matière de santé changent au cours du suivi en raison de facteurs individuels. Ce changement peut être calqué sur une tendance sociale, le groupe socioéconomique favorisé faisant des changements positifs pendant le suivi, contrairement au groupe socioéconomique défavorisé (Chan et coll., 2008

). Certains changements de comportement peuvent refléter des tendances dans la population, c’est-à-dire la diminution de la prévalence de la consommation de tabac ou une augmentation des niveaux d’obésité, mais il est également possible que les comportements en matière de santé changent au cours du suivi en raison de facteurs individuels. Ce changement peut être calqué sur une tendance sociale, le groupe socioéconomique favorisé faisant des changements positifs pendant le suivi, contrairement au groupe socioéconomique défavorisé (Chan et coll., 2008 ; Purslow et coll., 2008

; Purslow et coll., 2008 ). Ainsi, les études utilisant une seule évaluation des comportements, souvent en début d’étude, peuvent fournir une estimation inexacte de la contribution des comportements en matière de santé à l’association entre les facteurs socioéconomiques et la santé.

). Ainsi, les études utilisant une seule évaluation des comportements, souvent en début d’étude, peuvent fournir une estimation inexacte de la contribution des comportements en matière de santé à l’association entre les facteurs socioéconomiques et la santé.Manque de précision et erreurs de mesure

; van Dam et coll., 2008

; van Dam et coll., 2008 ; Khaw et coll., 2008

; Khaw et coll., 2008 ). Concernant l’alimentation, certaines études utilisent le questionnaire semi-quantitatif de fréquence de consommation des aliments (Willett et coll., 1985

). Concernant l’alimentation, certaines études utilisent le questionnaire semi-quantitatif de fréquence de consommation des aliments (Willett et coll., 1985 ) ou les rappels alimentaires de 24 heures (bien plus fiables), mais la plupart des études utilisent de brèves mesures de fréquence de consommation des aliments courants. Ces mesures simples fournissent une mesure inexacte du comportement alimentaire des individus. De même, l’activité physique est mal mesurée dans les études, et l’intensité de l’activité est rarement évaluée. Des développements récents dans l’accélérométrie pourraient fournir une solution, qui restera néanmoins chère et compliquée à utiliser. Dans de nombreuses études, l’imprécision des mesures est également liée à l’utilisation d’une seule mesure de référence des facteurs associés au mode de vie. Une solution consiste à utiliser les valeurs moyennes de mesures répétées pendant la période de suivi, afin de réduire les erreurs de mesure dans ces variables (Stampfer et coll., 2000

) ou les rappels alimentaires de 24 heures (bien plus fiables), mais la plupart des études utilisent de brèves mesures de fréquence de consommation des aliments courants. Ces mesures simples fournissent une mesure inexacte du comportement alimentaire des individus. De même, l’activité physique est mal mesurée dans les études, et l’intensité de l’activité est rarement évaluée. Des développements récents dans l’accélérométrie pourraient fournir une solution, qui restera néanmoins chère et compliquée à utiliser. Dans de nombreuses études, l’imprécision des mesures est également liée à l’utilisation d’une seule mesure de référence des facteurs associés au mode de vie. Une solution consiste à utiliser les valeurs moyennes de mesures répétées pendant la période de suivi, afin de réduire les erreurs de mesure dans ces variables (Stampfer et coll., 2000 ; Chiuve et coll., 2008

; Chiuve et coll., 2008 ).

).Groupement et impact combiné des comportements

). Cet effet est particulièrement fort dans les groupes socioéconomiques inférieurs (Borodulin et coll., 2012

). Cet effet est particulièrement fort dans les groupes socioéconomiques inférieurs (Borodulin et coll., 2012 ). Par exemple, Shankar et coll. ont montré que seuls 7,4 % des individus appartenant au quartile le plus riche avaient deux comportements néfastes pour la santé ou plus, contre 16,3 % dans le quartile le plus pauvre. L’association de plusieurs comportements suggère qu’il n’est pas forcément judicieux d’examiner le rôle de chacun d’entre eux individuellement. De nombreuses études ont créé des scores de comportement, où le nombre de comportements néfastes est additionné, pour examiner l’association avec la santé (Knoops et coll., 2004

). Par exemple, Shankar et coll. ont montré que seuls 7,4 % des individus appartenant au quartile le plus riche avaient deux comportements néfastes pour la santé ou plus, contre 16,3 % dans le quartile le plus pauvre. L’association de plusieurs comportements suggère qu’il n’est pas forcément judicieux d’examiner le rôle de chacun d’entre eux individuellement. De nombreuses études ont créé des scores de comportement, où le nombre de comportements néfastes est additionné, pour examiner l’association avec la santé (Knoops et coll., 2004 ; van Dam et coll., 2008

; van Dam et coll., 2008 ; Khaw et coll., 2008

; Khaw et coll., 2008 ). L’association entre les scores de risque comportemental et la santé est susceptible d’être influencée par la pondération accordée à chacun des comportements. Généralement le score de risque donne une pondération égale à tous les comportements. Par exemple, dans l’étude EPIC2

(Royaume-Uni), les participants obtenaient un point pour chaque comportement en matière de santé : pas de consommation actuelle de tabac, pas d’inactivité physique, consommation d’alcool modérée et vitamine C plasmatique >50 mmol/l (indiquant une consommation d’au moins 5 fruits et légumes par jour), le score total allant de zéro à quatre (Khaw et coll., 2008

). L’association entre les scores de risque comportemental et la santé est susceptible d’être influencée par la pondération accordée à chacun des comportements. Généralement le score de risque donne une pondération égale à tous les comportements. Par exemple, dans l’étude EPIC2

(Royaume-Uni), les participants obtenaient un point pour chaque comportement en matière de santé : pas de consommation actuelle de tabac, pas d’inactivité physique, consommation d’alcool modérée et vitamine C plasmatique >50 mmol/l (indiquant une consommation d’au moins 5 fruits et légumes par jour), le score total allant de zéro à quatre (Khaw et coll., 2008 ). Puis, le risque de mortalité sur une période de suivi de 11 ans a été comparé entre ceux qui avaient zéro, un, deux, trois ou les quatre comportements. Le risque de mortalité pour les individus présentant les quatre comportements en matière de santé contre zéro comportement en matière de santé était équivalent au fait d’avoir 14 ans de moins. Il s’agit d’une approximation imparfaite des associations entre comportements de santé, car toute association de deux comportements néfastes (tabagisme et inactivité physique ou régime alimentaire et consommation d’alcool) était supposée avoir le même impact sur la santé.

). Puis, le risque de mortalité sur une période de suivi de 11 ans a été comparé entre ceux qui avaient zéro, un, deux, trois ou les quatre comportements. Le risque de mortalité pour les individus présentant les quatre comportements en matière de santé contre zéro comportement en matière de santé était équivalent au fait d’avoir 14 ans de moins. Il s’agit d’une approximation imparfaite des associations entre comportements de santé, car toute association de deux comportements néfastes (tabagisme et inactivité physique ou régime alimentaire et consommation d’alcool) était supposée avoir le même impact sur la santé.Autres médiateurs

; Kaplan et coll., 1996

; Kaplan et coll., 1996 ; Marmot et Wilkinson, 1999

; Marmot et Wilkinson, 1999 ; Kivimaki et coll., 2008

; Kivimaki et coll., 2008 ), les médiateurs principaux étant les comportements en matière de santé, les facteurs psychosociaux et les facteurs matériels. De nombreux auteurs pensent que les processus sociaux et biologiques sont étroitement liés. Il est donc difficile d’isoler les effets les uns des autres (Krieger, 2001

), les médiateurs principaux étant les comportements en matière de santé, les facteurs psychosociaux et les facteurs matériels. De nombreux auteurs pensent que les processus sociaux et biologiques sont étroitement liés. Il est donc difficile d’isoler les effets les uns des autres (Krieger, 2001 ; Diez Roux, 2007

; Diez Roux, 2007 ). Il est important de reconnaître que les conclusions concernant l’importance des comportements en matière de santé ne peuvent pas être déduites si d’autres médiateurs de l’association position socioéconomique-santé ne sont pas modélisés. Dans ces modèles, la variance expliquée par des variables inconnues ou non incluses dans l’analyse peut contribuer à la surestimation du rôle des comportements en matière de santé dans l’association position socioéconomique-mortalité (Blakely, 2002

). Il est important de reconnaître que les conclusions concernant l’importance des comportements en matière de santé ne peuvent pas être déduites si d’autres médiateurs de l’association position socioéconomique-santé ne sont pas modélisés. Dans ces modèles, la variance expliquée par des variables inconnues ou non incluses dans l’analyse peut contribuer à la surestimation du rôle des comportements en matière de santé dans l’association position socioéconomique-mortalité (Blakely, 2002 ). Cependant, la modélisation simultanée des mesures des facteurs psychologiques, des facteurs comportementaux et d’autres éléments possibles le long de la chaîne de causalité est difficilement envisageable. En outre, il est possible que l’effet des facteurs matériels et psychologiques sur la santé soit également médié par les comportements en matière de santé (Schrijvers et coll., 1999

). Cependant, la modélisation simultanée des mesures des facteurs psychologiques, des facteurs comportementaux et d’autres éléments possibles le long de la chaîne de causalité est difficilement envisageable. En outre, il est possible que l’effet des facteurs matériels et psychologiques sur la santé soit également médié par les comportements en matière de santé (Schrijvers et coll., 1999 ; van Oort et coll., 2005

; van Oort et coll., 2005 ). Les différences d’exposition aux risques environnementaux entre les classes sociales et l’accès aux soins médicaux sont d’autres contributeurs importants dans de nombreux contextes (Hart, 1971

). Les différences d’exposition aux risques environnementaux entre les classes sociales et l’accès aux soins médicaux sont d’autres contributeurs importants dans de nombreux contextes (Hart, 1971 ). L’approche systémique, promue par certains auteurs (Krieger, 2001

). L’approche systémique, promue par certains auteurs (Krieger, 2001 ; Diez Roux, 2007

; Diez Roux, 2007 ), est une solution possible mais elle reste difficile à mettre en œuvre.

), est une solution possible mais elle reste difficile à mettre en œuvre.Inserm U 1018, Centre de recherche en épidémiologie

et santé des populations, Villejuif

Bibliographie

→ Aller vers SYNTHESE