Pesticides et effets sur la santé

IV. Focus sur des substances actives

2021

| ANALYSE |

20-

Fongicides inhibiteurs

de la succinate déshydrogénase

Préambule

).

).Introduction

).

). ). La

contamination par les moisissures des cultures, des fruits et des

légumes est un enjeu de santé publique (Lee et Ryu,

2017

). La

contamination par les moisissures des cultures, des fruits et des

légumes est un enjeu de santé publique (Lee et Ryu,

2017 ),

particulièrement dans un contexte de réchauffement climatique de

nature à favoriser leur développement (Battilani et coll.,

2016

),

particulièrement dans un contexte de réchauffement climatique de

nature à favoriser leur développement (Battilani et coll.,

2016 ).

L’usage des fongicides est croissant et tend à s’élargir, d’autant

que l’on découvre que certains possèdent, en plus de leurs

propriétés antifongiques, des propriétés insecticides et

antiparasitaires (Sakai et coll.,

2012

).

L’usage des fongicides est croissant et tend à s’élargir, d’autant

que l’on découvre que certains possèdent, en plus de leurs

propriétés antifongiques, des propriétés insecticides et

antiparasitaires (Sakai et coll.,

2012 ;

Inaoka et coll., 2015

;

Inaoka et coll., 2015 ; Ren et coll.,

2018

; Ren et coll.,

2018 ).

L’usage important des fongicides a conduit au développement de

champignons résistants, nécessitant une utilisation encore accrue,

la production de nouvelles molécules ou l’association de plusieurs

fongicides pour le traitement des cultures et produits de

l’agriculture (Lucas et coll., 2015

).

L’usage important des fongicides a conduit au développement de

champignons résistants, nécessitant une utilisation encore accrue,

la production de nouvelles molécules ou l’association de plusieurs

fongicides pour le traitement des cultures et produits de

l’agriculture (Lucas et coll., 2015 ).

).La succinate déshydrogénase : enzyme clé de la chaîne respiratoire

Complexe II de la chaîne respiratoire

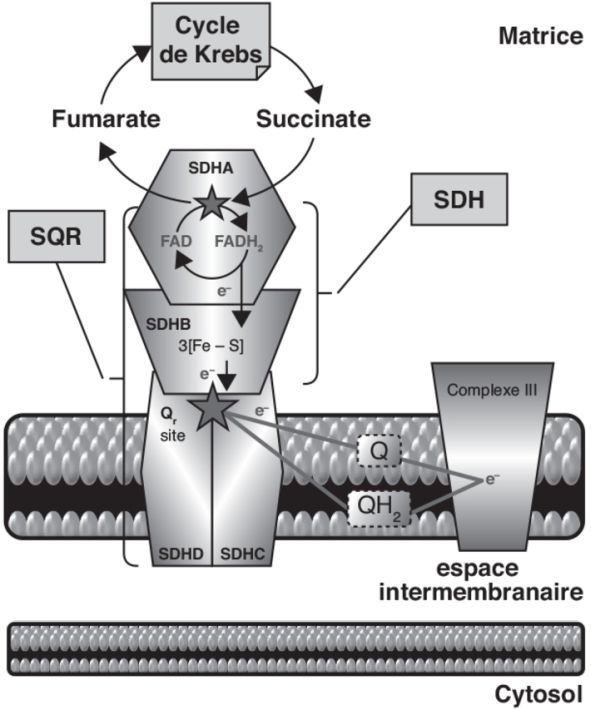

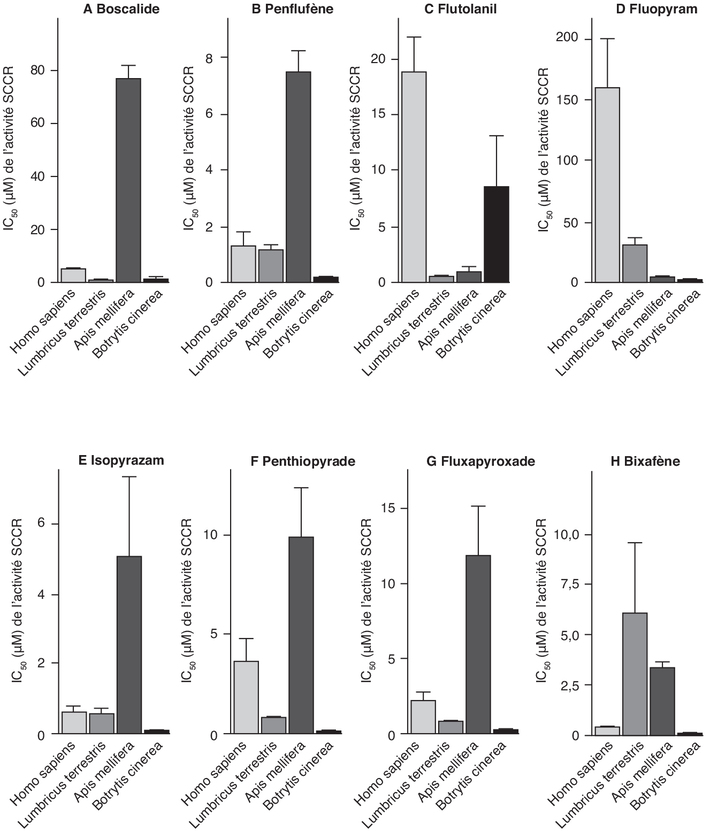

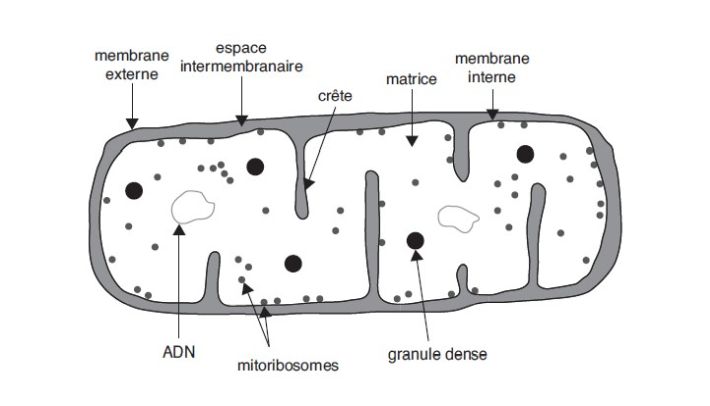

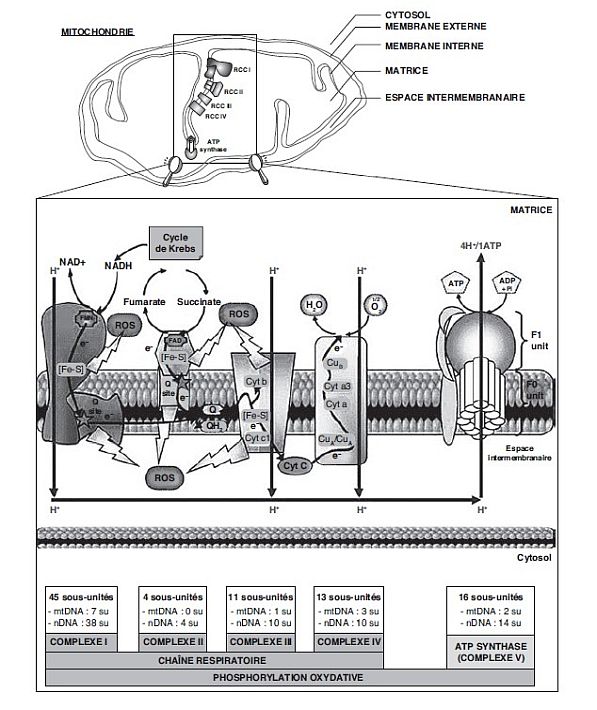

). La SQR mitochondriale (complexe II) appartient à la

classe C avec un groupe hème et deux sous-unités

transmembranaires. Le complexe II, localisé dans la membrane

interne de la mitochondrie, participe à deux processus

métaboliques interconnectés assurant la production d’énergie :

la respiration cellulaire où elle permet le transfert

d’électrons vers l’ubiquinone ou coenzyme Q, et le cycle de

Krebs où elle catalyse l’oxydation du succinate en fumarate. Le

complexe II est composé de quatre sous-unités protéiques SDHA,

B, C, D et de quatre cofacteurs d’assemblage SDHAF1, SDHAF2,

SDHAF3 et SDHAF4 tous exclusivement codés par le génome

nucléaire (Ackrell, 2000

). La SQR mitochondriale (complexe II) appartient à la

classe C avec un groupe hème et deux sous-unités

transmembranaires. Le complexe II, localisé dans la membrane

interne de la mitochondrie, participe à deux processus

métaboliques interconnectés assurant la production d’énergie :

la respiration cellulaire où elle permet le transfert

d’électrons vers l’ubiquinone ou coenzyme Q, et le cycle de

Krebs où elle catalyse l’oxydation du succinate en fumarate. Le

complexe II est composé de quatre sous-unités protéiques SDHA,

B, C, D et de quatre cofacteurs d’assemblage SDHAF1, SDHAF2,

SDHAF3 et SDHAF4 tous exclusivement codés par le génome

nucléaire (Ackrell, 2000 ; Moosavi et coll.,

2019

; Moosavi et coll.,

2019 ). Les facteurs d’assemblage SDHAF2 et SDHAF4 facilitent la

maturation de la sous-unité SDHA, alors que les facteurs SDHAF1

et SDHAF3 participent à la réaction d’insertion du centre

fer-soufre dans la sous-unité SDHB. Les sous-unités SDHA et B

sont localisées dans le compartiment matriciel de la

mitochondrie (figure 20.1

). Les facteurs d’assemblage SDHAF2 et SDHAF4 facilitent la

maturation de la sous-unité SDHA, alors que les facteurs SDHAF1

et SDHAF3 participent à la réaction d’insertion du centre

fer-soufre dans la sous-unité SDHB. Les sous-unités SDHA et B

sont localisées dans le compartiment matriciel de la

mitochondrie (figure 20.1 ).

La SDHA humaine est une flavoprotéine de 72 kDa (664 acides

aminés ; aa) comportant un groupe prosthétique flavine adénine

dinucléotide (FAD) fixé par liaison covalente. La SDHB est une

protéine fer-soufre de 32 kDa (280 aa) qui comporte trois

centres fer-soufre ([2Fe-2S]2+/1+,

[4Fe-4S]2+/1+ et [3Fe-4S]2+/0). Les

sous-unités SDHC et SDHD sont des protéines de respectivement

19 kDa (169 aa) et 17 kDa (159 aa), qui possèdent un groupement

hème enchâssé entre leurs hélices transmembranaires. Intégrées à

la membrane interne mitochondriale, elles ancrent les

sous-unités A et B dans la membrane, conférant à la SDH une

structure tétramérique. Concernant les aspects mécanistiques du

fonctionnement de la SQR mitochondriale (complexe II), le

succinate est oxydé en fumarate par la SDHA, ce qui s’accompagne

de la réduction du FAD en FADH2. Puis le

FADH2 transfère les électrons aux centres

fer-soufre de la SDHB et le coenzyme Q est à son tour réduit.

Les inhibiteurs spécifiques d’activité du complexe II se lient

au site de liaison soit du succinate (SDHA), soit de

l’ubiquinone (dénommé Q-site). Les composés agissant comme

inhibiteurs compétitifs en se liant au Q-site ont été utilisés

pour des études structurales du complexe II tels que le

thénoyltrifluoroacétone (TTFA), et l’atpenin (Miyadera et coll.,

2003

).

La SDHA humaine est une flavoprotéine de 72 kDa (664 acides

aminés ; aa) comportant un groupe prosthétique flavine adénine

dinucléotide (FAD) fixé par liaison covalente. La SDHB est une

protéine fer-soufre de 32 kDa (280 aa) qui comporte trois

centres fer-soufre ([2Fe-2S]2+/1+,

[4Fe-4S]2+/1+ et [3Fe-4S]2+/0). Les

sous-unités SDHC et SDHD sont des protéines de respectivement

19 kDa (169 aa) et 17 kDa (159 aa), qui possèdent un groupement

hème enchâssé entre leurs hélices transmembranaires. Intégrées à

la membrane interne mitochondriale, elles ancrent les

sous-unités A et B dans la membrane, conférant à la SDH une

structure tétramérique. Concernant les aspects mécanistiques du

fonctionnement de la SQR mitochondriale (complexe II), le

succinate est oxydé en fumarate par la SDHA, ce qui s’accompagne

de la réduction du FAD en FADH2. Puis le

FADH2 transfère les électrons aux centres

fer-soufre de la SDHB et le coenzyme Q est à son tour réduit.

Les inhibiteurs spécifiques d’activité du complexe II se lient

au site de liaison soit du succinate (SDHA), soit de

l’ubiquinone (dénommé Q-site). Les composés agissant comme

inhibiteurs compétitifs en se liant au Q-site ont été utilisés

pour des études structurales du complexe II tels que le

thénoyltrifluoroacétone (TTFA), et l’atpenin (Miyadera et coll.,

2003 ; Sun et coll., 2005

; Sun et coll., 2005 ), groupe dans lequel se trouvent les

fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.

), groupe dans lequel se trouvent les

fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase. ).

). | Figure 20.1 Schéma récapitulant la structure et le

fonctionnement de la succinate-ubiquinone oxydoréductase

(SQR) mitochondriale (complexe II) (d’après Lemarie et

Grimm, 2011 ) ) |

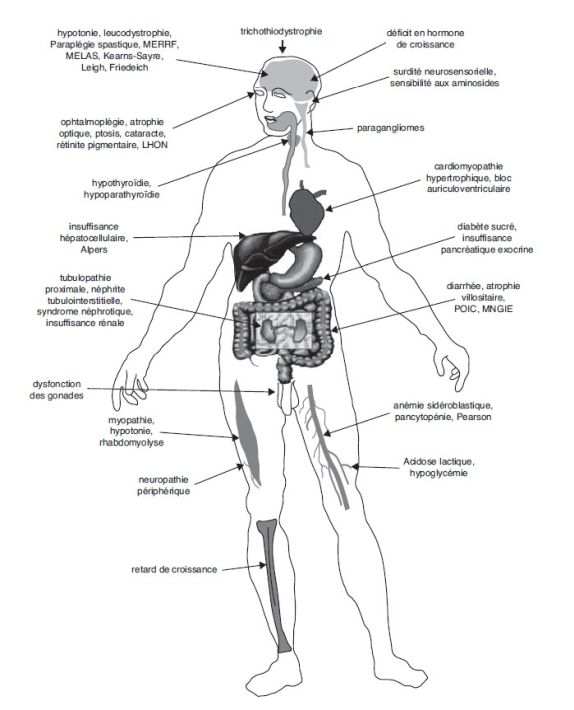

Pathologies liées à des mutations dans des gènes codant pour la succinate déshydrogénase

), de leucodystrophies (Alston et

coll., 2012

), de leucodystrophies (Alston et

coll., 2012 ), d’encéphalopathies (Ma et coll.,

2014

), d’encéphalopathies (Ma et coll.,

2014 ), ainsi que des cancers (Baysal et coll.,

2000

), ainsi que des cancers (Baysal et coll.,

2000 ; Habano et coll., 2003

; Habano et coll., 2003 ; Neumann et coll.,

2004

; Neumann et coll.,

2004 ; Malinoc et coll., 2012

; Malinoc et coll., 2012 ; Dwight et coll.,

2013b

; Dwight et coll.,

2013b ; Dwight et coll., 2013a

; Dwight et coll., 2013a ; Killian et coll.,

2013

; Killian et coll.,

2013 ; Letouzé et coll., 2013

; Letouzé et coll., 2013 ; Ni et coll.,

2015

; Ni et coll.,

2015 ; Bausch et coll., 2017

; Bausch et coll., 2017 ; Calió et coll.,

2017

; Calió et coll.,

2017 ; Lussey-Lepoutre et coll.,

2017

; Lussey-Lepoutre et coll.,

2017 ) (tableau 20.I

) (tableau 20.I ).

).

Tableau 20.I Maladies associées aux mutations dans les gènes

codant les sous-unités de la SDH (d’après Bénit et coll.,

2018 )

)

|

Gène

|

Phénotype tumoral

|

Maladies non cancéreuses

|

|---|---|---|

|

SDHA

|

Adénome hypophysaire,

Paragangliome/Phéochromocytome,

Carcinome rénal |

Syndrome de Leigh,

Atrophie optique, Ataxie, Cardiomyopathie, Encéphalopathie |

|

SDHB

|

Paragangliome/Phéochromocytome,

Carcinome rénal, Tumeur gastro-intestinale, Syndrome de Carney-Stratakis, Syndrome de Cowden |

Leucodystrophie

|

|

SDHC

|

Cancer du rein à cellules

claires,

Paragangliome/Phéochromocytome, Syndrome de Carney-Stratakis | |

|

SDHD

|

Paragangliome/Phéochromocytome,

Syndrome de Carney-Stratakis, Cancer du rein, Syndrome de Cowden |

Encéphalomyopathie

|

; Burnichon et coll., 2010

; Burnichon et coll., 2010 ). Ces deux évènements génétiques sont

responsables d’une perte de l’activité SDH, conduisant à une

accumulation massive de succinate (Pollard et coll.,

2005

). Ces deux évènements génétiques sont

responsables d’une perte de l’activité SDH, conduisant à une

accumulation massive de succinate (Pollard et coll.,

2005 ).

). ; Alston et coll., 2012

; Alston et coll., 2012 ; Ohlenbusch et coll.,

2012

; Ohlenbusch et coll.,

2012 ) et des cardiomyopathies (Levitas et coll.,

2010

) et des cardiomyopathies (Levitas et coll.,

2010 ), les mutations des gènes SDHx (SDHA,

SDHB, SDHC, ou SDHD) ont été

identifiées dans des formes familiales de phéochromocytomes

(PCC) et paragangliomes (PGL) au début des années 2000 (Baysal

et coll., 2000

), les mutations des gènes SDHx (SDHA,

SDHB, SDHC, ou SDHD) ont été

identifiées dans des formes familiales de phéochromocytomes

(PCC) et paragangliomes (PGL) au début des années 2000 (Baysal

et coll., 2000 ; Neumann et coll.,

2004

; Neumann et coll.,

2004 ). Les PCC et PGL sont des tumeurs rares, dérivées des

cellules chromaffines, qui se développent dans les glandes

médullo-surrénales et dans les ganglions des systèmes nerveux

parasympathique et sympathique au niveau de la tête, du cou et

du pelvis (Gimenez-Roqueplo,

2006

). Les PCC et PGL sont des tumeurs rares, dérivées des

cellules chromaffines, qui se développent dans les glandes

médullo-surrénales et dans les ganglions des systèmes nerveux

parasympathique et sympathique au niveau de la tête, du cou et

du pelvis (Gimenez-Roqueplo,

2006 ). Comparés aux autres cancers, les PCC et les PGL sont

caractérisés par un déterminisme génétique très particulier. À

ce jour, plus de 15 gènes de susceptibilité ont été identifiés

incluant 2 oncogènes (RET et HIF2A) et des gènes

suppresseurs de tumeur (NF1, VHL, SDHA,

SDHB, SDHC, SDHD, SDHAF2,

FH, TMEM127, MAX, MDH2,

SLC25A11, GOT2, DNMT3A). Plus de 40 %

des patients porteurs d’un PGL ou un PCC possèdent une mutation

germinale sur l’un de ces gènes (Dahia,

2014

). Comparés aux autres cancers, les PCC et les PGL sont

caractérisés par un déterminisme génétique très particulier. À

ce jour, plus de 15 gènes de susceptibilité ont été identifiés

incluant 2 oncogènes (RET et HIF2A) et des gènes

suppresseurs de tumeur (NF1, VHL, SDHA,

SDHB, SDHC, SDHD, SDHAF2,

FH, TMEM127, MAX, MDH2,

SLC25A11, GOT2, DNMT3A). Plus de 40 %

des patients porteurs d’un PGL ou un PCC possèdent une mutation

germinale sur l’un de ces gènes (Dahia,

2014 ). De plus, les mutations constitutionnelles affectant les

gènes codant la SDHB ou la fumarate hydratase sont associées à

un risque augmenté de métastases (Gimenez-Roqueplo et coll.,

2003

). De plus, les mutations constitutionnelles affectant les

gènes codant la SDHB ou la fumarate hydratase sont associées à

un risque augmenté de métastases (Gimenez-Roqueplo et coll.,

2003 ; Amar et coll., 2007

; Amar et coll., 2007 ; Castro-Vega et coll.,

2014

; Castro-Vega et coll.,

2014 ). Les gènes codant les sous-unités SDHB, SDHC et SDHD sont

les gènes majeurs de susceptibilité des PGL et PCC. Sur une

cohorte de 1 832 patients référencés avec un dépistage génétique

en raison d’une histoire familiale de PGL ou PCC, 876 d’entre

eux présentaient une mutation dans les gènes SDHB,

SDHC et SDHD pour 673, 43 et 160 cas,

respectivement (Andrews et coll.,

2018

). Les gènes codant les sous-unités SDHB, SDHC et SDHD sont

les gènes majeurs de susceptibilité des PGL et PCC. Sur une

cohorte de 1 832 patients référencés avec un dépistage génétique

en raison d’une histoire familiale de PGL ou PCC, 876 d’entre

eux présentaient une mutation dans les gènes SDHB,

SDHC et SDHD pour 673, 43 et 160 cas,

respectivement (Andrews et coll.,

2018 ). Parmi les 876 mutations, il est observé une minorité de

délétions ou de duplications et une majorité de mutations

ponctuelles intragéniques dont 44 % de faux-sens. Il est à noter

que la pénétrance des mutations dans le gène SDHB est

incomplète. Par ailleurs, des mutations « perte de fonction »

dans les gènes codant NF1 ou VHL, ainsi que des mutations

activant les oncogènes RET, HIF2A ou HRAS ont été décrites au

niveau somatique dans environ 30 % de ces tumeurs (Burnichon et

coll., 2012

). Parmi les 876 mutations, il est observé une minorité de

délétions ou de duplications et une majorité de mutations

ponctuelles intragéniques dont 44 % de faux-sens. Il est à noter

que la pénétrance des mutations dans le gène SDHB est

incomplète. Par ailleurs, des mutations « perte de fonction »

dans les gènes codant NF1 ou VHL, ainsi que des mutations

activant les oncogènes RET, HIF2A ou HRAS ont été décrites au

niveau somatique dans environ 30 % de ces tumeurs (Burnichon et

coll., 2012 ; Favier et coll.,

2012

; Favier et coll.,

2012 ; Crona et coll., 2013

; Crona et coll., 2013 ; Oudijk et coll.,

2014

; Oudijk et coll.,

2014 ).

). ), des tumeurs rénales, des tumeurs thyroïdiennes, des

mélanomes, des sarcomes, des tumeurs coliques, des

neuroblastomes (Dubard Gault et coll.,

2018

), des tumeurs rénales, des tumeurs thyroïdiennes, des

mélanomes, des sarcomes, des tumeurs coliques, des

neuroblastomes (Dubard Gault et coll.,

2018 ; Gill, 2018

; Gill, 2018 ), des tumeurs neuroendocrines

pancréatiques, des ganglioneuromes et des triades de Carney

(Bezawork-Geleta et coll., 2017

), des tumeurs neuroendocrines

pancréatiques, des ganglioneuromes et des triades de Carney

(Bezawork-Geleta et coll., 2017 ).

). ; Casey et coll.,

2019

; Casey et coll.,

2019 ). La diminution du niveau d’ARNm peut également être liée à

l’augmentation d’expression de microARN (miARN) ciblant les ARNm

codant les différentes sous-unités de la SDH, notamment miR-210

(SDHD), miR-31 (SDHA) et miR-378 (SDHB) (Eichner et coll.,

2010

). La diminution du niveau d’ARNm peut également être liée à

l’augmentation d’expression de microARN (miARN) ciblant les ARNm

codant les différentes sous-unités de la SDH, notamment miR-210

(SDHD), miR-31 (SDHA) et miR-378 (SDHB) (Eichner et coll.,

2010 ; Puisségur et coll., 2011

; Puisségur et coll., 2011 ; Kelly et coll.,

2013

; Kelly et coll.,

2013 ; Tsang et coll., 2014

; Tsang et coll., 2014 ; Lee et coll.,

2016

; Lee et coll.,

2016 ; Merlo et coll., 2017

; Merlo et coll., 2017 ).

). ; Lepoutre-Lussey et coll.,

2016

; Lepoutre-Lussey et coll.,

2016 ) ou les rats (Siebers et coll.,

2018

) ou les rats (Siebers et coll.,

2018 ; Powers et coll., 2020

; Powers et coll., 2020 ). À ce jour, les résultats de ces

études montrent que les animaux porteurs d’une mutation

hétérozygote ne présentent aucune prédisposition au cancer

comparable à celle décrite chez l’être humain.

). À ce jour, les résultats de ces

études montrent que les animaux porteurs d’une mutation

hétérozygote ne présentent aucune prédisposition au cancer

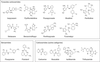

comparable à celle décrite chez l’être humain.Les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHi)

.

.Utilisation des SDHi en France

). Parmi elles, 12 sont autorisées en France en octobre 2020

avec des utilisations en traitement des parties aériennes, des

semences, des sols ou des plants/tubercules

(tableau 20.II

). Parmi elles, 12 sont autorisées en France en octobre 2020

avec des utilisations en traitement des parties aériennes, des

semences, des sols ou des plants/tubercules

(tableau 20.II ). À

noter que deux substances actives, la carboxine et le

penflufène, sont autorisées sans que des spécialités

commerciales les contenant ne soient autorisés en France ; au

total, 42 formulations commerciales contenant de la carboxine et

précédemment autorisées en France (premiers usages à la fin des

années 1960) ont été retirées en 20184

. Les produits correspondants ne sont plus

distribués depuis mi-2019 et ne doivent plus être utilisés

depuis fin janvier 2020. L’autorisation de quatre substances

actives SDHi, le bénodanil, le fenfurame, le mépronil et

l’oxycarboxine, a été retirée par le règlement (CE)

no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre

20025

(tableau 20.III

). À

noter que deux substances actives, la carboxine et le

penflufène, sont autorisées sans que des spécialités

commerciales les contenant ne soient autorisés en France ; au

total, 42 formulations commerciales contenant de la carboxine et

précédemment autorisées en France (premiers usages à la fin des

années 1960) ont été retirées en 20184

. Les produits correspondants ne sont plus

distribués depuis mi-2019 et ne doivent plus être utilisés

depuis fin janvier 2020. L’autorisation de quatre substances

actives SDHi, le bénodanil, le fenfurame, le mépronil et

l’oxycarboxine, a été retirée par le règlement (CE)

no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre

20025

(tableau 20.III ). Le bénodanil a été autorisé sur

les cultures ornementales entre 1983 et 1987. Le fenfurame a été

autorisé pour la protection des plaies de taille et le

traitement des semences entre 1983 et 1997. Le mépronil a été

autorisé pour le traitement des sols, le traitement des semences

et les cultures légumières entre 1986 et 2003 et l’oxycarboxine

a été autorisée sur les cultures ornementales entre 1973 et

20026

. Il existe neuf substances actives appartenant

à la famille des SDHi non autorisées au niveau européen mais

autorisées dans d’autres pays (voir addenda en fin de chapitre :

tableau A20.I

). Le bénodanil a été autorisé sur

les cultures ornementales entre 1983 et 1987. Le fenfurame a été

autorisé pour la protection des plaies de taille et le

traitement des semences entre 1983 et 1997. Le mépronil a été

autorisé pour le traitement des sols, le traitement des semences

et les cultures légumières entre 1986 et 2003 et l’oxycarboxine

a été autorisée sur les cultures ornementales entre 1973 et

20026

. Il existe neuf substances actives appartenant

à la famille des SDHi non autorisées au niveau européen mais

autorisées dans d’autres pays (voir addenda en fin de chapitre :

tableau A20.I ).

Parmi ces substances actives, quatre sont en cours d’examen dans

le processus d’autorisation de mise sur le marché au niveau

européen : le pydiflumétofène, l’isoflucyprame, l’inpyrfluxame

et le fluindapyr7

. Deux substances actives SDHi, le furametpyr et

le thifluzamide, ont fait l’objet d’une demande d’enregistrement

préalable auprès de l’Agence européenne des produits chimiques

(European Chemicals Agency ; Echa) au titre de la

directive REACH8

. Elles ne sont pas autorisées pour une

utilisation en tant que produit phytopharmaceutique. Enfin,

aucun renseignement n’est disponible au niveau européen sur le

pyraziflumid, qui a été homologué en mars 2018 par le Japon et

dont l’examen par la réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus

de pesticides était prévu en 20209

.

).

Parmi ces substances actives, quatre sont en cours d’examen dans

le processus d’autorisation de mise sur le marché au niveau

européen : le pydiflumétofène, l’isoflucyprame, l’inpyrfluxame

et le fluindapyr7

. Deux substances actives SDHi, le furametpyr et

le thifluzamide, ont fait l’objet d’une demande d’enregistrement

préalable auprès de l’Agence européenne des produits chimiques

(European Chemicals Agency ; Echa) au titre de la

directive REACH8

. Elles ne sont pas autorisées pour une

utilisation en tant que produit phytopharmaceutique. Enfin,

aucun renseignement n’est disponible au niveau européen sur le

pyraziflumid, qui a été homologué en mars 2018 par le Japon et

dont l’examen par la réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus

de pesticides était prévu en 20209

. ), reste le plus vendu en 2018 avec

230 tonnes, sa part ayant progressivement diminué au profit

d’autres SDHi, notamment le fluopyram, le fluxapyroxade, et le

bixafène, avec respectivement 185, 161 et 97 tonnes de substance

active vendues en 2018.

), reste le plus vendu en 2018 avec

230 tonnes, sa part ayant progressivement diminué au profit

d’autres SDHi, notamment le fluopyram, le fluxapyroxade, et le

bixafène, avec respectivement 185, 161 et 97 tonnes de substance

active vendues en 2018. ).

). ), et nématicides utilisés en médecine vétérinaire (Sakai et

coll., 2012

), et nématicides utilisés en médecine vétérinaire (Sakai et

coll., 2012 ; Inaoka et coll.,

2015

; Inaoka et coll.,

2015 ). En effet, la résistance aux nématicides a abouti à des

résistances, voire des multi-résistances, chez les animaux et

donc la recherche de nouveaux principes actifs ciblant le

complexe SDH a été entreprise (Inaoka et coll.,

2015

). En effet, la résistance aux nématicides a abouti à des

résistances, voire des multi-résistances, chez les animaux et

donc la recherche de nouveaux principes actifs ciblant le

complexe SDH a été entreprise (Inaoka et coll.,

2015 ; Myung et Klittich, 2015

; Myung et Klittich, 2015 ; Mathew et coll.,

2016

; Mathew et coll.,

2016 ). En médecine humaine, un fongicide SDHi (ME1111) pour le

traitement de la mycose des ongles a été proposé (Takahata et

coll., 2016

). En médecine humaine, un fongicide SDHi (ME1111) pour le

traitement de la mycose des ongles a été proposé (Takahata et

coll., 2016 ), ainsi qu’un médicament à activité

anti-tumorale (lonidamine) (Nath et coll.,

2016

), ainsi qu’un médicament à activité

anti-tumorale (lonidamine) (Nath et coll.,

2016 ) mais sans autorisation de mise sur le marché à ce jour en

France.

) mais sans autorisation de mise sur le marché à ce jour en

France.Tableau 20.II Principaux types d’usages des fongicides SDHi autorisés en France

|

Substances actives (SA)

|

Principaux types de

traitement

|

Cultures

|

Spécialité contenant la SA autorisée en

France

|

Date de la 1re autorisation

en France d’une spécialité contenant la

SA

|

|---|---|---|---|---|

|

Benzovindiflupyr

|

Parties aériennes

|

Céréales, terrains de golf

|

Oui

|

22/07/2016

|

|

Bixafène

|

Parties aériennes

|

Céréales

|

Oui

|

15/08/2011

|

|

Boscalide

|

Parties aériennes

|

Céréales, vigne, arboriculture,

crucifères oléagineuses, tournesol,

légumes

|

Oui

|

14/06/2005

|

|

Carboxine

|

Semences

|

Céréales

|

Non

|

01/12/1968

|

|

Fluopyram

|

Parties aériennes

|

Céréales, vigne, arboriculture,

cultures légumières, oléagineux, banane, terrains

de golf

|

Oui

|

15/10/2013

|

|

Flutolanil

|

Semences

|

Pomme de terre

|

Oui

|

01/06/1992

|

|

Fluxapyroxade

|

Semences et parties

aériennes

|

Céréales, arboriculture,

légumes

|

Oui

|

04/10/2011

|

|

Isofétamide

|

Semences et parties

aériennes

|

Vigne, arboriculture, crucifères

oléagineuses, pêches, prunes, abricots, cerises,

laitues

|

Oui

|

10/08/2018

|

|

Isopyrazam

|

Parties aériennes

|

Plantes ornementales

|

Oui

|

18/12/2017

|

|

Penflufène

|

Parties aériennes

|

Céréales (blé, orge), légumes,

riz

|

Non

|

–

|

|

Penthiopyrade

|

Parties aériennes

|

Céréales, tomates, fruits à pépins,

concombres, courgettes, aubergines,

cucurbitacées

|

Oui

|

27/11/2014

|

|

Sédaxane

|

Semences

|

Céréales et maïs

|

Oui

|

01/07/2011

|

Sources : Anses,

2019 ; Pesticide Properties

DataBase (https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/

[consulté le 14 mai 2020]) ; rapports Efsa et Echa (EU

Pesticide Database : https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database

[consulté le 14 mai 2020]). Les données correspondent aux

règlements en vigueur à la date de consultation des bases de

données.

; Pesticide Properties

DataBase (https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/

[consulté le 14 mai 2020]) ; rapports Efsa et Echa (EU

Pesticide Database : https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database

[consulté le 14 mai 2020]). Les données correspondent aux

règlements en vigueur à la date de consultation des bases de

données.

Tableau 20.III Principaux types d’usages des fongicides SDHi anciennement autorisés en France

|

Substances actives

|

Cultures

|

Dates d’autorisation

d’utilisation

|

Durée d’utilisation

|

|---|---|---|---|

|

Bénodanil

|

Cultures ornementales

|

1983 à 1987

|

4 ans

|

|

Fenfurame

|

Plaies de taille (cultures fruitières,

viticulture), traitement de semences

|

1983 à 1997

|

14 ans

|

|

Mépronil

|

Cultures légumières, traitement de

sols, traitement de semences

|

1986 à 2003

|

17 ans

|

|

Oxycarboxine

|

Cultures ornementales

|

1973 à 2002

|

29 ans

|

Source : Base CIPA (Compilation des Index phytosanitaires ACTA), un outil du programme Matphyto disponible à l’adresse http://matphyto.acta-informatique.fr/ [consulté le 14 mai 2020].

Contamination des milieux et des denrées alimentaires

Surveillance dans les différents milieux

). Une autre étude plus

restreinte menée en Allemagne sur des sols sableux a détecté

le boscalide, 3 ans après son application, à une

concentration moyenne de 0,2 µg/kg (Karlsson et coll.,

2016

). Une autre étude plus

restreinte menée en Allemagne sur des sols sableux a détecté

le boscalide, 3 ans après son application, à une

concentration moyenne de 0,2 µg/kg (Karlsson et coll.,

2016 ). La demi-vie (DT50)

des fongicides SDHi dans les sols varie selon les substances

actives, les types d’études (études de laboratoire ou de

terrain), les conditions environnementales (température,

humidité) et les types de sol. Dans le rapport Anses de

2019, le groupe d’experts a compilé les données sur les

DT50 des fongicides SDHi dans les sols à

partir des évaluations de risques publiées par l’Autorité

européenne de sécurité des aliments (European Food Safety

Authority ; Efsa). Ont été rapportées les données

obtenues sur l’ensemble des substances actives autorisées au

niveau européen en janvier 2019 (à l’exception du

penflufène). Les valeurs les plus faibles sont retrouvées

pour la carboxine avec une DT50 moyenne de

0,28 jours (DT50 maximum 11 jours), l’isofétamide

avec 37 jours et le sédaxane avec 100 jours. La persistance

des autres substances SDHi est plus élevée comme par exemple

le benzovindiflupyr, le flutolanil et le bixafène avec des

DT50 respectivement de 184, 190 et 203 jours.

Dans le dernier rapport d’évaluation européenne du

boscalide, les DT50 rapportées sont de 108 à

384 jours à partir des études de laboratoire (moyenne

232 jours), et de 27 à 208 jours dans les études de terrain

(C.E., 2008

). La demi-vie (DT50)

des fongicides SDHi dans les sols varie selon les substances

actives, les types d’études (études de laboratoire ou de

terrain), les conditions environnementales (température,

humidité) et les types de sol. Dans le rapport Anses de

2019, le groupe d’experts a compilé les données sur les

DT50 des fongicides SDHi dans les sols à

partir des évaluations de risques publiées par l’Autorité

européenne de sécurité des aliments (European Food Safety

Authority ; Efsa). Ont été rapportées les données

obtenues sur l’ensemble des substances actives autorisées au

niveau européen en janvier 2019 (à l’exception du

penflufène). Les valeurs les plus faibles sont retrouvées

pour la carboxine avec une DT50 moyenne de

0,28 jours (DT50 maximum 11 jours), l’isofétamide

avec 37 jours et le sédaxane avec 100 jours. La persistance

des autres substances SDHi est plus élevée comme par exemple

le benzovindiflupyr, le flutolanil et le bixafène avec des

DT50 respectivement de 184, 190 et 203 jours.

Dans le dernier rapport d’évaluation européenne du

boscalide, les DT50 rapportées sont de 108 à

384 jours à partir des études de laboratoire (moyenne

232 jours), et de 27 à 208 jours dans les études de terrain

(C.E., 2008 ). Des valeurs du même ordre

(entre 182 et 572 jours) ont été rapportées dans des

dossiers de l’agence américaine de la protection de

l’environnement (EPA, 2010

). Des valeurs du même ordre

(entre 182 et 572 jours) ont été rapportées dans des

dossiers de l’agence américaine de la protection de

l’environnement (EPA, 2010 ). Enfin, des données sont

disponibles pour quelques fongicides SDHi qui font l’objet

d’une demande d’autorisation au niveau européen, dont

l’inpyrfluxame avec une demi-vie dans les sols de 121 à

1 720 jours (EPA, 2020

). Enfin, des données sont

disponibles pour quelques fongicides SDHi qui font l’objet

d’une demande d’autorisation au niveau européen, dont

l’inpyrfluxame avec une demi-vie dans les sols de 121 à

1 720 jours (EPA, 2020 ), l’isoflucyprame avec une

demi-vie de 224 à 630 jours dans les études de laboratoire

et de 16,5 à 177 jours dans les études de terrain (Echa,

2018

), l’isoflucyprame avec une

demi-vie de 224 à 630 jours dans les études de laboratoire

et de 16,5 à 177 jours dans les études de terrain (Echa,

2018 ), et le pydiflumétofène avec une

demi-vie moyenne de 1 334 jours (maximum de 8 540 jours)

(Anses, 2019

), et le pydiflumétofène avec une

demi-vie moyenne de 1 334 jours (maximum de 8 540 jours)

(Anses, 2019 ). La quasi-totalité des fongicides

SDHi répondent donc aux critères d’une substance dite

« persistante » dans les sols selon la réglementation

européenne16

et leur utilisation à long terme peut ainsi

conduire à leur accumulation, un phénomène qui a été montré

par modélisation pour le boscalide (JMPR,

2009

). La quasi-totalité des fongicides

SDHi répondent donc aux critères d’une substance dite

« persistante » dans les sols selon la réglementation

européenne16

et leur utilisation à long terme peut ainsi

conduire à leur accumulation, un phénomène qui a été montré

par modélisation pour le boscalide (JMPR,

2009 ).

). ). Les molécules les plus

fréquemment détectées dans les cours d’eau (eau de surface)

sont des herbicides. Parmi les 15 molécules les plus

fréquemment détectées en 2013, le boscalide est en

8e position. Il est le seul fongicide de ce

top 15. Le taux de détection est inférieur à 20 % en 2012 et

2013. Parmi les 1 580 points de surveillance le concernant,

aucun n’a dépassé le seuil d’écotoxicité

(11,6 µg/l)17

. La plupart des autres SDHi n’étant pas

recherchés, la présence de ces molécules dans les

hydrosystèmes n’est pas connue (Commissariat général au

développement durable, 2015

). Les molécules les plus

fréquemment détectées dans les cours d’eau (eau de surface)

sont des herbicides. Parmi les 15 molécules les plus

fréquemment détectées en 2013, le boscalide est en

8e position. Il est le seul fongicide de ce

top 15. Le taux de détection est inférieur à 20 % en 2012 et

2013. Parmi les 1 580 points de surveillance le concernant,

aucun n’a dépassé le seuil d’écotoxicité

(11,6 µg/l)17

. La plupart des autres SDHi n’étant pas

recherchés, la présence de ces molécules dans les

hydrosystèmes n’est pas connue (Commissariat général au

développement durable, 2015 ).

).Surveillance dans les denrées alimentaires (végétales ou animales)

), les substances SDHi faisant

l’objet d’une surveillance dans les denrées alimentaires

destinées à la consommation humaine en France sont : le

boscalide, le flutolanil, la carboxine, le bixafène, le

fluopyram, le fluxapyroxade, le penthiopyrade et le

benzovindiflupyr. Les résultats des programmes de

surveillance et de contrôles mis en œuvre par les ministères

de l’Agriculture et de la Consommation entre 2013 et 2016

montrent que le boscalide est quantifié18

dans 4,4 % à 8,7 % des échantillons de

denrées prélevées à la distribution et dans 9,2 % à 12,7 %

de denrées directement à la production. Concernant le

flutolanil, le taux de quantification est de 0,02 % pour les

denrées distribuées, et de 0,7 % pour les denrées à la

production. Un seul dépassement de la limite maximale de

résidus (LMR) est constaté sur un échantillon de carotte

issu des denrées prélevées à la distribution. La carboxine

n’a pas été quantifiée dans les denrées prélevées à la

distribution et l’a été une seule fois sur les denrées à la

production (sur 800 à 1 400 analyses annuelles) sans

dépasser la LMR. Concernant les autres substances, le

bixafène et le fluopyram sont quantifiés dans moins de 2,5 %

des échantillons (sans dépassement de la LMR sauf pour un

cas pour des kiwis et le fluopyram), le fluxapyroxade, le

penthiopyrade et le benzovindiflupyr ne sont pas

quantifiés.

), les substances SDHi faisant

l’objet d’une surveillance dans les denrées alimentaires

destinées à la consommation humaine en France sont : le

boscalide, le flutolanil, la carboxine, le bixafène, le

fluopyram, le fluxapyroxade, le penthiopyrade et le

benzovindiflupyr. Les résultats des programmes de

surveillance et de contrôles mis en œuvre par les ministères

de l’Agriculture et de la Consommation entre 2013 et 2016

montrent que le boscalide est quantifié18

dans 4,4 % à 8,7 % des échantillons de

denrées prélevées à la distribution et dans 9,2 % à 12,7 %

de denrées directement à la production. Concernant le

flutolanil, le taux de quantification est de 0,02 % pour les

denrées distribuées, et de 0,7 % pour les denrées à la

production. Un seul dépassement de la limite maximale de

résidus (LMR) est constaté sur un échantillon de carotte

issu des denrées prélevées à la distribution. La carboxine

n’a pas été quantifiée dans les denrées prélevées à la

distribution et l’a été une seule fois sur les denrées à la

production (sur 800 à 1 400 analyses annuelles) sans

dépasser la LMR. Concernant les autres substances, le

bixafène et le fluopyram sont quantifiés dans moins de 2,5 %

des échantillons (sans dépassement de la LMR sauf pour un

cas pour des kiwis et le fluopyram), le fluxapyroxade, le

penthiopyrade et le benzovindiflupyr ne sont pas

quantifiés. ). Dans l’EATi, le boscalide a

été quantifié dans 5 sur 305 des produits analysés (1,6 %) à

des taux faibles, de l’ordre de 0,001 mg/kg, alors que la

carboxine, le flutolanil et le mépronil n’ont pas été

quantifiés (Nougadère et coll.,

2020

). Dans l’EATi, le boscalide a

été quantifié dans 5 sur 305 des produits analysés (1,6 %) à

des taux faibles, de l’ordre de 0,001 mg/kg, alors que la

carboxine, le flutolanil et le mépronil n’ont pas été

quantifiés (Nougadère et coll.,

2020 ).

). ), 16 substances actives SDHi ont

été étudiées (tableau 20.IV

), 16 substances actives SDHi ont

été étudiées (tableau 20.IV ) : le boscalide et le

fluopyram sont quantifiés dans respectivement 8,96 % et

6,75 % des échantillons analysés, un groupe de 7 substances

sont quantifiées dans moins de 0,5 % des échantillons (le

benzovindiflupyr, le bixafène, la carboxine, le flutolanil,

le fluxapyroxade, l’isopyrazam et le penthiopyrade) et

7 substances ne sont quantifiées dans aucun des échantillons

(le bénodanil, le fenfurame, l’isofétamide, le mépronil,

l’oxycarboxine, le penflufène et le sédaxane). Seul le

boscalide dépasse sur certains échantillons la LMR : sur

75 008 échantillons analysés pour cette substance, 61

(0,08 %) dépassent la LMR (8 sont des produits d’origine

européenne, 53 d’origine extra-européenne).

) : le boscalide et le

fluopyram sont quantifiés dans respectivement 8,96 % et

6,75 % des échantillons analysés, un groupe de 7 substances

sont quantifiées dans moins de 0,5 % des échantillons (le

benzovindiflupyr, le bixafène, la carboxine, le flutolanil,

le fluxapyroxade, l’isopyrazam et le penthiopyrade) et

7 substances ne sont quantifiées dans aucun des échantillons

(le bénodanil, le fenfurame, l’isofétamide, le mépronil,

l’oxycarboxine, le penflufène et le sédaxane). Seul le

boscalide dépasse sur certains échantillons la LMR : sur

75 008 échantillons analysés pour cette substance, 61

(0,08 %) dépassent la LMR (8 sont des produits d’origine

européenne, 53 d’origine extra-européenne).Tableau 20.IV Analyse des niveaux de résidus de pesticides SDHi dans les aliments sur le marché européen : nombre d’échantillons analysés et nombre de quantifications

|

Substance active

|

Nombre d’échantillons

analysés

|

Nombre

de quantifications (> LQ) |

% de quantification

|

Nombre de pays concernés

|

|---|---|---|---|---|

|

Bénodanil

|

9 689

|

0

|

0

|

7

|

|

Benzovindiflupyr

|

11 841

|

1

|

0,01

|

10

|

|

Bixafène

|

40 458

|

11

|

0,03

|

26

|

|

Boscalide

|

75 008

|

6 720

|

8,96

|

30

|

|

Carboxine

|

52 926

|

1

|

0

|

27

|

|

Fenfurame

|

6 713

|

0

|

0

|

4

|

|

Fluopyram

|

61 161

|

4 131

|

6,75

|

30

|

|

Flutolanil

|

61 478

|

18

|

0,03

|

28

|

|

Fluxapyroxade

|

45 507

|

208

|

0,46

|

26

|

|

Isofétamide

|

1 409

|

0

|

0

|

1

|

|

Isopyrazam

|

32 079

|

3

|

0,01

|

17

|

|

Mépronil

|

37 440

|

0

|

0

|

21

|

|

Oxycarboxine

|

14 049

|

0

|

0

|

14

|

|

Penflufène

|

21 455

|

0

|

0

|

19

|

|

Penthiopyrade

|

33 021

|

23

|

0,07

|

20

|

|

Sédaxane

|

5 035

|

0

|

0

|

6

|

LQ : Limite de quantification. Source :

Efsa, 2020

).

).Biosurveillance humaine et sources d’exposition

).

). ; Béranger et coll., 2020

; Béranger et coll., 2020 ). Parmi un échantillon de

16 individus participant à une étude interventionnelle portant

sur l’impact de l’alimentation d’origine biologique sur

l’imprégnation urinaire aux États-Unis, aucune mesure réalisée

avant et après l’intervention ne rapportait la présence du

boscalide dans les urines (Hyland et coll.,

2019

). Parmi un échantillon de

16 individus participant à une étude interventionnelle portant

sur l’impact de l’alimentation d’origine biologique sur

l’imprégnation urinaire aux États-Unis, aucune mesure réalisée

avant et après l’intervention ne rapportait la présence du

boscalide dans les urines (Hyland et coll.,

2019 ).

). ). D’autres auteurs ont évalué, par modélisation, l’exposition

à la carboxine par voie cutanée et par inhalation chez les

personnes travaillant en floriculture sous serres en Colombie

(Lesmes-Fabian et Binder, 2013

). D’autres auteurs ont évalué, par modélisation, l’exposition

à la carboxine par voie cutanée et par inhalation chez les

personnes travaillant en floriculture sous serres en Colombie

(Lesmes-Fabian et Binder, 2013 ) ou, dans une étude menée aux

États-Unis, chez des personnes traitant les semences (Grey et

coll., 1983

) ou, dans une étude menée aux

États-Unis, chez des personnes traitant les semences (Grey et

coll., 1983 ).

).Toxicocinétique

Conséquences biologiques d’une altération de la

fonction

de la succinate déshydrogénase

Succinate et production d’espèces réactives de l’oxygène

). La production de ROS par ciblage du complexe II par des

agents chimio-thérapeutiques serait dépendante des modifications

du pH intracellulaire et mitochondrial matriciel, et

entraînerait la mort cellulaire par apoptose (Lemarie et coll.,

2011

). La production de ROS par ciblage du complexe II par des

agents chimio-thérapeutiques serait dépendante des modifications

du pH intracellulaire et mitochondrial matriciel, et

entraînerait la mort cellulaire par apoptose (Lemarie et coll.,

2011 ). Le stress oxydant peut être associé à des syndromes

neurodégénératifs, comme la maladie de Parkinson, d’Alzheimer ou

de Huntington (Ebadi et coll.,

2001

). Le stress oxydant peut être associé à des syndromes

neurodégénératifs, comme la maladie de Parkinson, d’Alzheimer ou

de Huntington (Ebadi et coll.,

2001 ; Lin et Beal, 2006

; Lin et Beal, 2006 ; Niedzielska et coll.,

2016

; Niedzielska et coll.,

2016 ; Trist et coll., 2019

; Trist et coll., 2019 ). Il peut aussi faciliter la

promotion et la progression tumorale (Liou et Storz,

2010

). Il peut aussi faciliter la

promotion et la progression tumorale (Liou et Storz,

2010 ) en altérant la signalisation cellulaire et en causant des

dommages oxydatifs à l’ADN (Tamura et coll.,

2014

) en altérant la signalisation cellulaire et en causant des

dommages oxydatifs à l’ADN (Tamura et coll.,

2014 ; Galadari et coll., 2017

; Galadari et coll., 2017 ; Prasad et coll.,

2017

; Prasad et coll.,

2017 ).

). ; Szeto et coll., 2007

; Szeto et coll., 2007 ; Goffrini et coll.,

2009

; Goffrini et coll.,

2009 ). D’autres études suggèrent que des mutations dans les

sous-unités B, C et D pourraient également influencer la

production d’anion superoxyde au niveau du site de liaison de

l’ubiquinone sur la SDHD (Guo et Lemire,

2003

). D’autres études suggèrent que des mutations dans les

sous-unités B, C et D pourraient également influencer la

production d’anion superoxyde au niveau du site de liaison de

l’ubiquinone sur la SDHD (Guo et Lemire,

2003 ; Szeto et coll., 2007

; Szeto et coll., 2007 ). Plus récemment, il a été montré

que l’inactivation de la SDHC dans des cellules humaines

d’hépatocarcinome conduit à une augmentation de la production de

ROS (Li et coll., 2019

). Plus récemment, il a été montré

que l’inactivation de la SDHC dans des cellules humaines

d’hépatocarcinome conduit à une augmentation de la production de

ROS (Li et coll., 2019 ). De manière similaire, dans des

lignées cellulaires humaines d’hépatome Hep3B, de carcinome

pulmonaire A549 et d’ostéosarcome dans lesquelles la SDHB a été

inactivée par ARN interférence ou « pharmacologiquement » (par

traitement avec le TTFA), on observe un stress oxydant associé à

la stabilisation nucléaire du facteur de transcription HIF-α

(Hypoxia Inducible Factor alpha) en conditions

normoxiques (Guzy et coll.,

2008

). De manière similaire, dans des

lignées cellulaires humaines d’hépatome Hep3B, de carcinome

pulmonaire A549 et d’ostéosarcome dans lesquelles la SDHB a été

inactivée par ARN interférence ou « pharmacologiquement » (par

traitement avec le TTFA), on observe un stress oxydant associé à

la stabilisation nucléaire du facteur de transcription HIF-α

(Hypoxia Inducible Factor alpha) en conditions

normoxiques (Guzy et coll.,

2008 ). Dans des cellules de hamster exprimant une version normale

ou une version mutée du gène SDHC humain, il se produit

une augmentation des niveaux d’anion superoxyde et de peroxyde

d’hydrogène qui s’accompagne d’une activation de la superoxyde

dismutase et du métabolisme du glutathion, cohérente avec la

mise en place des mécanismes de défense contre le stress

oxydant. Ce phénomène est associé à un stress métabolique

caractérisé par une augmentation de la consommation de glucose.

L’ensemble de ces désordres sont prévenus par une réexpression

du gène SDHC (Slane et coll.,

2006

). Dans des cellules de hamster exprimant une version normale

ou une version mutée du gène SDHC humain, il se produit

une augmentation des niveaux d’anion superoxyde et de peroxyde

d’hydrogène qui s’accompagne d’une activation de la superoxyde

dismutase et du métabolisme du glutathion, cohérente avec la

mise en place des mécanismes de défense contre le stress

oxydant. Ce phénomène est associé à un stress métabolique

caractérisé par une augmentation de la consommation de glucose.

L’ensemble de ces désordres sont prévenus par une réexpression

du gène SDHC (Slane et coll.,

2006 ). Enfin, l’inhibition de la SDH par l’atpenin A5, un

inhibiteur pharmacologique du complexe II de la chaîne

respiratoire, doté de propriétés antifongiques et nématicides

(Selby et coll., 2010

). Enfin, l’inhibition de la SDH par l’atpenin A5, un

inhibiteur pharmacologique du complexe II de la chaîne

respiratoire, doté de propriétés antifongiques et nématicides

(Selby et coll., 2010 ; Lee et coll.,

2019

; Lee et coll.,

2019 ), induit également un stress oxydant dans les cellules

tumorales coliques humaines HT29 et DLD-1 mais pas dans des

fibroblastes normaux (Paranagama et Kita,

2017

), induit également un stress oxydant dans les cellules

tumorales coliques humaines HT29 et DLD-1 mais pas dans des

fibroblastes normaux (Paranagama et Kita,

2017 ). La production de ROS résultant d’un déficit en SDH peut

également favoriser la transduction d’un signal de stabilisation

du facteur de transcription d’HIF-1α en oxydant le

Fe2+ en Fe3+, car le Fe2+

est un cofacteur critique des prolyl-hydroxylases responsables

de l’hydroxylation d’HIF1 (Zhao et coll.,

2017

). La production de ROS résultant d’un déficit en SDH peut

également favoriser la transduction d’un signal de stabilisation

du facteur de transcription d’HIF-1α en oxydant le

Fe2+ en Fe3+, car le Fe2+

est un cofacteur critique des prolyl-hydroxylases responsables

de l’hydroxylation d’HIF1 (Zhao et coll.,

2017 ).

).Succinate, HIF1 et pseudo-hypoxie

). La fonction physiologique d’HIF1 est de favoriser

l’adaptation des cellules à la fluctuation du niveau de

dioxygène (O2). En situation de normoxie, le complexe

HIF1 est maintenu à un faible niveau grâce à sa dégradation

régulière par le protéasome, après son hydroxylation par les PHD

dont l’activité est dépendante du dioxygène.

). La fonction physiologique d’HIF1 est de favoriser

l’adaptation des cellules à la fluctuation du niveau de

dioxygène (O2). En situation de normoxie, le complexe

HIF1 est maintenu à un faible niveau grâce à sa dégradation

régulière par le protéasome, après son hydroxylation par les PHD

dont l’activité est dépendante du dioxygène. ) ou dans le transport du glucose et la glycolyse (Vander

Heiden et coll., 2009

) ou dans le transport du glucose et la glycolyse (Vander

Heiden et coll., 2009 ) et favoriser une reprogrammation

métabolique propice à la promotion et à la progression tumorale.

Ce remodelage métabolique, connu sous le nom d’effet Warburg,

constitue un marqueur du phénotype tumoral commun à la plupart

des cellules cancéreuses. Il favorise la glycolyse aux dépens de

l’activité du cycle de Krebs couplé à la chaîne respiratoire des

mitochondries, pour fournir les métabolites nécessaires à une

prolifération rapide des cellules cancéreuses, ainsi que les

cofacteurs nécessaires à leur lutte contre le stress oxydant

(Vander Heiden et coll., 2009

) et favoriser une reprogrammation

métabolique propice à la promotion et à la progression tumorale.

Ce remodelage métabolique, connu sous le nom d’effet Warburg,

constitue un marqueur du phénotype tumoral commun à la plupart

des cellules cancéreuses. Il favorise la glycolyse aux dépens de

l’activité du cycle de Krebs couplé à la chaîne respiratoire des

mitochondries, pour fournir les métabolites nécessaires à une

prolifération rapide des cellules cancéreuses, ainsi que les

cofacteurs nécessaires à leur lutte contre le stress oxydant

(Vander Heiden et coll., 2009 ). Le succinate est un inhibiteur

compétitif des PHD (Xiao et coll.,

2012

). Le succinate est un inhibiteur

compétitif des PHD (Xiao et coll.,

2012 ; Her et coll., 2015

; Her et coll., 2015 ; Peters et coll.,

2015

; Peters et coll.,

2015 ). En bloquant l’hydroxylation d’HIF1 par les PHD, une

élévation du succinate pourrait induire la stabilisation de ce

facteur de transcription même dans des conditions de normoxie,

avec des conséquences sur le développement du phénotype

tumoral.

). En bloquant l’hydroxylation d’HIF1 par les PHD, une

élévation du succinate pourrait induire la stabilisation de ce

facteur de transcription même dans des conditions de normoxie,

avec des conséquences sur le développement du phénotype

tumoral. ; Gimenez-Roqueplo,

2006

; Gimenez-Roqueplo,

2006 ), liée à une inhibition de l’activité des PHD par le

succinate. C’est également le cas dans des cellules transfectées

avec un siARN dirigé contre SDHB (cellules hépatiques

Hep3b et cellules d’adénocarcinome gastrique AGS) (Cervera et

coll., 2009

), liée à une inhibition de l’activité des PHD par le

succinate. C’est également le cas dans des cellules transfectées

avec un siARN dirigé contre SDHB (cellules hépatiques

Hep3b et cellules d’adénocarcinome gastrique AGS) (Cervera et

coll., 2009 ) et dans des fibroblastes de patients

présentant une inactivation complète du gène SDHA (Brière

et coll., 2005

) et dans des fibroblastes de patients

présentant une inactivation complète du gène SDHA (Brière

et coll., 2005 ). HIF1 concourt à l’activation de

processus favorables à la cancérogenèse, notamment par la

promotion d’une reprogrammation métabolique propice à la

prolifération cellulaire. Ces caractéristiques ont conduit à

considérer que l’inactivation des gènes SDHx entraîne la

mise en place d’un phénotype de pseudo-hypoxie et à qualifier

ces gènes de suppresseurs de tumeur. On peut également noter que

l’accumulation de succinate observée dans des macrophages

humains THP1 en réponse à une exposition à l’inhibiteur

pharmacologique du complexe II atpenin A5 est également associée

à une augmentation du niveau d’HIF-1α (Fuhrmann et coll.,

2019

). HIF1 concourt à l’activation de

processus favorables à la cancérogenèse, notamment par la

promotion d’une reprogrammation métabolique propice à la

prolifération cellulaire. Ces caractéristiques ont conduit à

considérer que l’inactivation des gènes SDHx entraîne la

mise en place d’un phénotype de pseudo-hypoxie et à qualifier

ces gènes de suppresseurs de tumeur. On peut également noter que

l’accumulation de succinate observée dans des macrophages

humains THP1 en réponse à une exposition à l’inhibiteur

pharmacologique du complexe II atpenin A5 est également associée

à une augmentation du niveau d’HIF-1α (Fuhrmann et coll.,

2019 ).

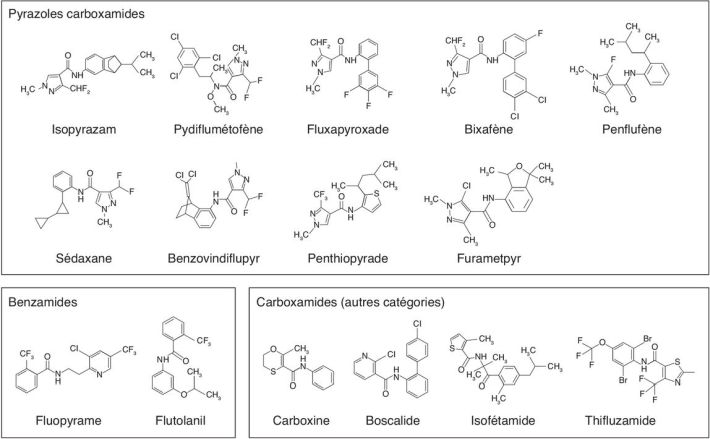

).Succinate et régulation épigénétique

).

). ). La méthylation de l’ADN est une

modification chimique qui affecte les bases C au sein de

dinucléotides CpG. Cette modification épigénétique, lorsqu’elle

affecte les régions promotrices des gènes, permet de contrôler

l’activité des gènes dans différents tissus et en réponse à

différents stimuli nutritionnels, hormonaux ou environnementaux,

sans modifier la séquence primaire d’ADN. La méthylation de

l’ADN affecte la structure de la chromatine et est fréquemment

associée à une répression des gènes. Elle peut être réversée par

des enzymes possédant une activité déméthylase de la famille TET

(ten-eleven-translocation) qui catalysent l’oxydation

des 5-méthyl-cytosines en 5-hydroxy-méthyl-cytosine. Ce signal

moléculaire de déméthylation est alors associé à une activation

de la transcription des gènes (Vasanthakumar et Godley,

2015

). La méthylation de l’ADN est une

modification chimique qui affecte les bases C au sein de

dinucléotides CpG. Cette modification épigénétique, lorsqu’elle

affecte les régions promotrices des gènes, permet de contrôler

l’activité des gènes dans différents tissus et en réponse à

différents stimuli nutritionnels, hormonaux ou environnementaux,

sans modifier la séquence primaire d’ADN. La méthylation de

l’ADN affecte la structure de la chromatine et est fréquemment

associée à une répression des gènes. Elle peut être réversée par

des enzymes possédant une activité déméthylase de la famille TET

(ten-eleven-translocation) qui catalysent l’oxydation

des 5-méthyl-cytosines en 5-hydroxy-méthyl-cytosine. Ce signal

moléculaire de déméthylation est alors associé à une activation

de la transcription des gènes (Vasanthakumar et Godley,

2015 ). Le succinate est un inhibiteur des déméthylases de la

famille TET, avec une concentration inhibitrice médiane

(IC50) de l’ordre de 550 µM (Laukka et coll.,

2016

). Le succinate est un inhibiteur des déméthylases de la

famille TET, avec une concentration inhibitrice médiane

(IC50) de l’ordre de 550 µM (Laukka et coll.,

2016 ), une valeur compatible avec le niveau de succinate dans les

tumeurs SDHx qui peut atteindre plusieurs millimolaires (Pollard

et coll., 2005

), une valeur compatible avec le niveau de succinate dans les

tumeurs SDHx qui peut atteindre plusieurs millimolaires (Pollard

et coll., 2005 ; Xiao et coll.,

2012

; Xiao et coll.,

2012 ). Son accumulation est donc susceptible de modifier la

méthylation de l’ADN et il est connu que les altérations du

profil de méthylation des gènes sont souvent impliquées dans le

processus de cancérogenèse.

). Son accumulation est donc susceptible de modifier la

méthylation de l’ADN et il est connu que les altérations du

profil de méthylation des gènes sont souvent impliquées dans le

processus de cancérogenèse. | Figure 20.3 Conséquences potentielles d’une accumulation de succinate sur la reprogrammation métabolique et la régulation de l’épigénome |

). En accord avec cette hypothèse, l’inactivation génétique de

SDHB dans des cellules chromaffines de souris

entraîne une accumulation de succinate qui agit comme un

inhibiteur compétitif des déméthylases de la famille TET,

conduisant à une accumulation progressive de cytosines

méthylées. Le phénotype hyperméthylé qui en résulte reproduit

celui observé dans les tumeurs humaines portant une mutation

SDHB à l’état homozygote et est associé à des

capacités migratoires augmentées des cellules chromaffines ainsi

modifiées (Letouzé et coll.,

2013

). En accord avec cette hypothèse, l’inactivation génétique de

SDHB dans des cellules chromaffines de souris

entraîne une accumulation de succinate qui agit comme un

inhibiteur compétitif des déméthylases de la famille TET,

conduisant à une accumulation progressive de cytosines

méthylées. Le phénotype hyperméthylé qui en résulte reproduit

celui observé dans les tumeurs humaines portant une mutation

SDHB à l’état homozygote et est associé à des

capacités migratoires augmentées des cellules chromaffines ainsi

modifiées (Letouzé et coll.,

2013 ).

). ). L’accumulation de succinate est donc également associée à

une augmentation de la méthylation des histones

(figure 20.3

). L’accumulation de succinate est donc également associée à

une augmentation de la méthylation des histones

(figure 20.3 ). Les

histones sont les protéines formant les nucléosomes de la

chromatine. Elles subissent des modifications

post-traductionnelles qui modulent l’accessibilité de l’ADN,

donc des gènes, à la machinerie transcriptionnelle. C’est

principalement l’extrémité N-terminale de la chaîne

polypeptidique des histones qui émerge des nucléosomes, qui

subit ces nombreuses modifications post-traductionnelles. La

nature de ces modifications est diverse incluant notamment la

phosphorylation, l’acétylation, l’ubiquitinylation et la

méthylation. Concernant ce dernier type de modulation, les

histones peuvent être mono-, di-, ou triméthylés. La méthylation

des lysines 9 et 27 de l’histone H3 (H3K9 et H3K27,

respectivement) est associée à une répression de la

transcription.

). Les

histones sont les protéines formant les nucléosomes de la

chromatine. Elles subissent des modifications

post-traductionnelles qui modulent l’accessibilité de l’ADN,

donc des gènes, à la machinerie transcriptionnelle. C’est

principalement l’extrémité N-terminale de la chaîne

polypeptidique des histones qui émerge des nucléosomes, qui

subit ces nombreuses modifications post-traductionnelles. La

nature de ces modifications est diverse incluant notamment la

phosphorylation, l’acétylation, l’ubiquitinylation et la

méthylation. Concernant ce dernier type de modulation, les

histones peuvent être mono-, di-, ou triméthylés. La méthylation

des lysines 9 et 27 de l’histone H3 (H3K9 et H3K27,

respectivement) est associée à une répression de la

transcription. ; Aspuria et coll., 2014

; Aspuria et coll., 2014 ). Dans les cellules embryonnaires

rénales humaines HEK293T, l’inactivation de SDHA ou

SDHB par ARN interférence (utilisation de siARN)

entraîne une augmentation du niveau des histones H3K4 mono-, di-

et triméthylés, et H3K79 diméthylés. Cette hyperméthylation des

histones est retrouvée dans les cellules humaines

d’hépatocarcinome Hep3B, de fibrosarcome HT1080 et de

phéochromo-cytome de rat PC12 suite à une inhibition de la SDH

par un traitement avec 0,5 mM de TTFA pendant 24 h (Cervera et

coll., 2009

). Dans les cellules embryonnaires

rénales humaines HEK293T, l’inactivation de SDHA ou

SDHB par ARN interférence (utilisation de siARN)

entraîne une augmentation du niveau des histones H3K4 mono-, di-

et triméthylés, et H3K79 diméthylés. Cette hyperméthylation des

histones est retrouvée dans les cellules humaines

d’hépatocarcinome Hep3B, de fibrosarcome HT1080 et de

phéochromo-cytome de rat PC12 suite à une inhibition de la SDH

par un traitement avec 0,5 mM de TTFA pendant 24 h (Cervera et

coll., 2009 ), avec des profils d’hyperméthylation

de l’histone H3 différents selon les lignées cellulaires

utilisées.

), avec des profils d’hyperméthylation

de l’histone H3 différents selon les lignées cellulaires

utilisées. ; Cervera et coll., 2009

; Cervera et coll., 2009 ; Lemarie et coll.,

2011

; Lemarie et coll.,

2011 ; Wentzel et coll., 2017

; Wentzel et coll., 2017 ).

).Succinate, SDH et transition épithélio-mésenchymateuse

). L’EMT

se caractérise par la perte des propriétés de polarité et

d’adhérence caractéristiques des cellules épithéliales, et

l’acquisition de propriétés de mobilité et d’invasion propres

aux cellules mésenchymateuses (Thiery et coll.,

2009

). L’EMT

se caractérise par la perte des propriétés de polarité et

d’adhérence caractéristiques des cellules épithéliales, et

l’acquisition de propriétés de mobilité et d’invasion propres

aux cellules mésenchymateuses (Thiery et coll.,

2009 ).

). ) et épigénétiques (McDonald et coll.,

2011

) et épigénétiques (McDonald et coll.,

2011 ; Tam et Weinberg, 2013

; Tam et Weinberg, 2013 ), liés à un remodelage métabolique

affectant le métabolisme du glucose, des lipides, de la

glutamine et des nucléotides (Sciacovelli et Frezza,

2017

), liés à un remodelage métabolique

affectant le métabolisme du glucose, des lipides, de la

glutamine et des nucléotides (Sciacovelli et Frezza,

2017 ). La connexion étroite entre l’EMT et le métabolisme

mitochondrial a notamment été établie par la démonstration d’une

signature moléculaire caractéristique de l’EMT dans des tumeurs

porteuses de mutations dans des gènes codant des enzymes du

cycle de Krebs, dont la SDH (Loriot et coll.,

2012

). La connexion étroite entre l’EMT et le métabolisme

mitochondrial a notamment été établie par la démonstration d’une

signature moléculaire caractéristique de l’EMT dans des tumeurs

porteuses de mutations dans des gènes codant des enzymes du

cycle de Krebs, dont la SDH (Loriot et coll.,

2012 ). Certains travaux mettent également en évidence que l’EMT

peut être impliquée dans l’émergence de propriétés

caractéristiques des cellules souches cancéreuses (Puisieux et

coll., 2014

). Certains travaux mettent également en évidence que l’EMT

peut être impliquée dans l’émergence de propriétés

caractéristiques des cellules souches cancéreuses (Puisieux et

coll., 2014 ; Ye et Weinberg,

2015

; Ye et Weinberg,

2015 ), incluant la chimiorésistance avec une surexpression de

gènes codant des pompes d’efflux de médicaments (Du et Shim,

2016

), incluant la chimiorésistance avec une surexpression de

gènes codant des pompes d’efflux de médicaments (Du et Shim,

2016 ), et la dormance tumorale (Giancotti,

2013

), et la dormance tumorale (Giancotti,

2013 ).

). | Figure 20.4 Représentation schématique des modifications

cellulaires intervenant lors de la mise en place de la

transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) (d’après Dongre

et Weinberg, 2019 ) ) |

). Confirmant cette hypothèse,

l’inactivation du gène SDHB dans les cellules

chromaffines de souris induit l’expression de ces facteurs de

transcription et conduit à une augmentation des capacités

migratoires, partiellement bloquée par la décitabine, un

inhibiteur de la méthylation de l’ADN (Letouzé et coll.,

2013

). Confirmant cette hypothèse,

l’inactivation du gène SDHB dans les cellules

chromaffines de souris induit l’expression de ces facteurs de

transcription et conduit à une augmentation des capacités

migratoires, partiellement bloquée par la décitabine, un

inhibiteur de la méthylation de l’ADN (Letouzé et coll.,

2013 ; Loriot et coll., 2015

; Loriot et coll., 2015 ). Le lien entre le déficit en SDHB

et l’EMT a également été démontré dans le cancer colorectal, où

l’inactivation du gène SDHB favorise la migration et

l’invasion cellulaires via un mécanisme impliquant le

TGF-β et le facteur de transcription Snail1 (Wang et coll.,

2016

). Le lien entre le déficit en SDHB

et l’EMT a également été démontré dans le cancer colorectal, où

l’inactivation du gène SDHB favorise la migration et

l’invasion cellulaires via un mécanisme impliquant le

TGF-β et le facteur de transcription Snail1 (Wang et coll.,

2016 ), ainsi que dans le cancer ovarien (Aspuria et coll.,

2014

), ainsi que dans le cancer ovarien (Aspuria et coll.,

2014 ).

). ). Chez les patients présentant des tumeurs hépatocellulaires,

cette atténuation de l’expression de la SDH est associée à la

progression tumorale et à une diminution de la survie des

patients (Li et coll., 2019

). Chez les patients présentant des tumeurs hépatocellulaires,

cette atténuation de l’expression de la SDH est associée à la

progression tumorale et à une diminution de la survie des

patients (Li et coll., 2019 ). Dans des cellules

d’hépatocarcinome, l’inactivation du gène SDHC induit une

augmentation du niveau de succinate et favorise la prolifération

cellulaire et la mise en place d’une EMT, avec la diminution des

marqueurs épithéliaux (E-cadhérine et zonula occludens-1) et une

augmentation des marqueurs mésenchymateux (vimentine et

N-cadhérine). Ces observations s’accompagnent d’une augmentation

des capacités de migration et d’invasion des cellules tumorales

(Li et coll., 2019

). Dans des cellules

d’hépatocarcinome, l’inactivation du gène SDHC induit une

augmentation du niveau de succinate et favorise la prolifération

cellulaire et la mise en place d’une EMT, avec la diminution des

marqueurs épithéliaux (E-cadhérine et zonula occludens-1) et une

augmentation des marqueurs mésenchymateux (vimentine et

N-cadhérine). Ces observations s’accompagnent d’une augmentation

des capacités de migration et d’invasion des cellules tumorales

(Li et coll., 2019 ). De manière similaire,

l’inactivation du gène SDHB dans les cellules

d’hépatocarcinome Hep3B induit une EMT caractérisée par une

diminution du marqueur épithélial E-cadhérine et une

augmentation des marqueurs mésenchymateux N-cadhérine, vimentine

et des facteurs de transcription contrôlant l’EMT (Twist, Slug

et Snail). La mise en place de cette EMT s’accompagne d’une

augmentation des capacités de prolifération et de migration des

cellules tumorales (Tseng et coll.,

2018

). De manière similaire,

l’inactivation du gène SDHB dans les cellules

d’hépatocarcinome Hep3B induit une EMT caractérisée par une

diminution du marqueur épithélial E-cadhérine et une

augmentation des marqueurs mésenchymateux N-cadhérine, vimentine

et des facteurs de transcription contrôlant l’EMT (Twist, Slug

et Snail). La mise en place de cette EMT s’accompagne d’une

augmentation des capacités de prolifération et de migration des

cellules tumorales (Tseng et coll.,

2018 ).

). ).

).Données toxicologiques concernant les fongicides SDHi

; Cochemé et Murphy,

2008

; Cochemé et Murphy,

2008 ),

le manèbe (Zhang et coll., 2003

),

le manèbe (Zhang et coll., 2003 ; Domico et coll.,

2006

; Domico et coll.,

2006 ),

et la roténone (Betarbet et coll.,

2000

),

et la roténone (Betarbet et coll.,

2000 ;

Navarro et coll., 2010

;

Navarro et coll., 2010 ) qui perturbent la respiration

cellulaire en bloquant l’activité des complexes I et/ou III de la

chaîne respiratoire des mitochondries et sont suspectés de jouer un

rôle dans le développement de la maladie de Parkinson (Costello et

coll., 2009

) qui perturbent la respiration

cellulaire en bloquant l’activité des complexes I et/ou III de la

chaîne respiratoire des mitochondries et sont suspectés de jouer un

rôle dans le développement de la maladie de Parkinson (Costello et

coll., 2009 ; Tanner et coll., 2011

; Tanner et coll., 2011 ; Wang et coll.,

2011

; Wang et coll.,

2011 ).

).Inhibition de la succinate déshydrogénase :

analyses structurales

(in silico) et fonctionnelles

(in vitro)

Structure protéique de la SDH et site de fixation des SDHi

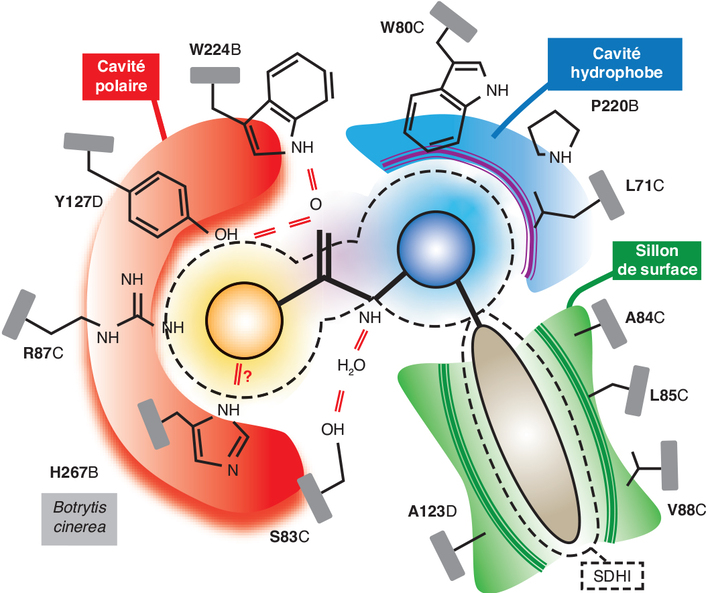

). Non seulement les séquences

mais aussi les structures déterminées par cristallographie

aux rayons X sont semblables et, en premier lieu, le site de

liaison de l’ubiquinone et des fongicides SDHi (Q-site).

L’étude de mutations spontanées ou induites (ciblées ou non)

apporte des informations sur l’activité du complexe II

mitochondrial. Le site de liaison du succinate est localisé

dans la sous-unité SDHA et le Q-site implique des acides

aminés des sous-unités SDHB, SDHC et SDHD (Cecchini,

2003

). Non seulement les séquences

mais aussi les structures déterminées par cristallographie

aux rayons X sont semblables et, en premier lieu, le site de

liaison de l’ubiquinone et des fongicides SDHi (Q-site).

L’étude de mutations spontanées ou induites (ciblées ou non)

apporte des informations sur l’activité du complexe II

mitochondrial. Le site de liaison du succinate est localisé

dans la sous-unité SDHA et le Q-site implique des acides

aminés des sous-unités SDHB, SDHC et SDHD (Cecchini,

2003 ; Lalève et coll.,

2014

; Lalève et coll.,

2014 ).

). ),

5 d’entre eux sont identiques entre les espèces comparées

alors que les autres sont différents mais les changements

sont conservatifs (Bénit et coll.,

2019

),

5 d’entre eux sont identiques entre les espèces comparées

alors que les autres sont différents mais les changements

sont conservatifs (Bénit et coll.,

2019 ).

). ) (dénommées ci-après SdhB-Pro225

et SdhB-His272 ; locus et acides aminés correspondant chez

l’être humain ou le porc à respectivement SDHB-Pro197 et

SDHB-His249). Une trentaine de mutations ont été identifiées

comme responsables de la résistance aux fongicides et les

plus fréquentes chez B. cinerea sont, comme

précédemment, SdhB-Pro225 et SdhB-His272 avec de plus

SdhB-Asn230 (Sierotzki et Scalliet,

2013

) (dénommées ci-après SdhB-Pro225

et SdhB-His272 ; locus et acides aminés correspondant chez

l’être humain ou le porc à respectivement SDHB-Pro197 et

SDHB-His249). Une trentaine de mutations ont été identifiées

comme responsables de la résistance aux fongicides et les

plus fréquentes chez B. cinerea sont, comme

précédemment, SdhB-Pro225 et SdhB-His272 avec de plus

SdhB-Asn230 (Sierotzki et Scalliet,

2013 ), locus et acide aminé de ce

dernier correspondant chez l’être humain (ou le porc) à

SDHB-Asn202. Ces mutations sont pour partie dans la région

du Q-site identifié en radiocristallographie (Yankovskaya et

coll., 2003

), locus et acide aminé de ce

dernier correspondant chez l’être humain (ou le porc) à

SDHB-Asn202. Ces mutations sont pour partie dans la région

du Q-site identifié en radiocristallographie (Yankovskaya et

coll., 2003 ; Sun et coll.,

2005

; Sun et coll.,

2005 ). Il est intéressant de noter

que des mutations de l’acide aminé SdhB-Pro225 chez B.

cinerea (correspondant à SDHB-Pro197 chez l’être

humain), conduisant à une résistance aux SDHi ont été

retrouvées chez des patientes atteintes de PCC/PGL (Andrews

et coll., 2018

). Il est intéressant de noter

que des mutations de l’acide aminé SdhB-Pro225 chez B.

cinerea (correspondant à SDHB-Pro197 chez l’être

humain), conduisant à une résistance aux SDHi ont été

retrouvées chez des patientes atteintes de PCC/PGL (Andrews

et coll., 2018 ).

). ). Le Q-site est formé par

l’hélice 2L (SDHC ; aa 38-52), l’hélice 2S (SDHD ; aa 77-91)

et les sites de liaison des complexes Fe-S (SDHB ;

aa 166-175 et 214-219). Une similarité structurale entre le

Q-site du complexe SQR d’E. coli et de mitochondries

de porc renforce la notion de permanence structurale du

complexe entre les organismes (Yankovskaya et coll.,

2003

). Le Q-site est formé par

l’hélice 2L (SDHC ; aa 38-52), l’hélice 2S (SDHD ; aa 77-91)

et les sites de liaison des complexes Fe-S (SDHB ;

aa 166-175 et 214-219). Une similarité structurale entre le

Q-site du complexe SQR d’E. coli et de mitochondries

de porc renforce la notion de permanence structurale du

complexe entre les organismes (Yankovskaya et coll.,

2003 ; Sun et coll.,

2005

; Sun et coll.,

2005 ; Horsefield et coll.,

2006

; Horsefield et coll.,

2006 ; Ruprecht et coll.,

2009

; Ruprecht et coll.,

2009 ). Cependant, peu de structures

cristallographiques du complexe mitochondrial SQR ont été

publiées et de nombreux articles portent sur des

comparaisons de séquences non validées au plan d’une

structure à résolution atomique. Ainsi si les structures

sont semblables, elles peuvent différer légèrement entre

espèces avec des affinités différentes pour les inhibiteurs

au site de liaison de l’ubiquinone.

). Cependant, peu de structures

cristallographiques du complexe mitochondrial SQR ont été

publiées et de nombreux articles portent sur des

comparaisons de séquences non validées au plan d’une

structure à résolution atomique. Ainsi si les structures

sont semblables, elles peuvent différer légèrement entre