Pesticides et effets sur la santé

IV. Focus sur des substances actives

2021

| ANALYSE |

19-

Glyphosate et formulations à base de glyphosate

Préambule

).

Les propriétés herbicides du glyphosate ont été découvertes par la

société Monsanto en 1970 et la première formulation commerciale

contenant du glyphosate a été mise sur le marché en 1974 sous

l’appellation Roundup (Farmer, 2010

).

Les propriétés herbicides du glyphosate ont été découvertes par la

société Monsanto en 1970 et la première formulation commerciale

contenant du glyphosate a été mise sur le marché en 1974 sous

l’appellation Roundup (Farmer, 2010 ). Ce produit a bénéficié d’une

autorisation de mise sur le marché en 1975 en France sous le

no AMM 7400057 (Anses,

2019a

). Ce produit a bénéficié d’une

autorisation de mise sur le marché en 1975 en France sous le

no AMM 7400057 (Anses,

2019a ).

La protection par brevet a expiré en dehors des États-Unis en 1991,

et aux États-Unis en 2000 (Székács et Darvas,

2012

).

La protection par brevet a expiré en dehors des États-Unis en 1991,

et aux États-Unis en 2000 (Székács et Darvas,

2012 ).

Depuis, le glyphosate et les formulations à base de glyphosate

(glyphosate-based herbicides ; GBH) sont commercialisés

par de nombreuses autres sociétés.

).

Depuis, le glyphosate et les formulations à base de glyphosate

(glyphosate-based herbicides ; GBH) sont commercialisés

par de nombreuses autres sociétés. ).

). ), alors que l’évaluation par des agences

européennes, coordonnée par l’Institut fédéral allemand d’évaluation

des risques (Bundesinstitut für Risikobewertung ; BfR) a

conclu à une absence de classement (BfR,

2015a

), alors que l’évaluation par des agences

européennes, coordonnée par l’Institut fédéral allemand d’évaluation

des risques (Bundesinstitut für Risikobewertung ; BfR) a

conclu à une absence de classement (BfR,

2015a ),

conclusion reprise par l’Efsa et l’Agence européenne des produits

chimiques (European Chemicals Agency ; Echa). Des agences

extérieures à l’Union européenne ont partagé l’avis de l’Efsa : le

Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) de

l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations

Unies et de l’Organisation mondiale de la santé, l’autorité

australienne pour les pesticides et la médecine vétérinaire,

l’agence néo-zélandaise de protection de l’environnement, l’agence

canadienne de réglementation de la lutte antiparasitaire et l’Agence

américaine de protection de l’environnement (EPA). En France,

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail (Anses) a conclu en 2016 que :

),

conclusion reprise par l’Efsa et l’Agence européenne des produits

chimiques (European Chemicals Agency ; Echa). Des agences

extérieures à l’Union européenne ont partagé l’avis de l’Efsa : le

Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) de

l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations

Unies et de l’Organisation mondiale de la santé, l’autorité

australienne pour les pesticides et la médecine vétérinaire,

l’agence néo-zélandaise de protection de l’environnement, l’agence

canadienne de réglementation de la lutte antiparasitaire et l’Agence

américaine de protection de l’environnement (EPA). En France,

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail (Anses) a conclu en 2016 que : ;

Mesnage et Antoniou, 2017

;

Mesnage et Antoniou, 2017 ; Tarazona et coll.,

2017

; Tarazona et coll.,

2017 ;

Benbrook, 2018

;

Benbrook, 2018 ; Clausing et coll., 2018

; Clausing et coll., 2018 ; Douwes et coll.,

2018

; Douwes et coll.,

2018 ;

Tarone, 2018

;

Tarone, 2018 ) que les médias.

) que les médias.Utilisation, contamination des milieux, et biosurveillance

). Il a été enregistré dans plus de

130 pays en 2010 avec une production mondiale annuelle de matière

active estimée à environ 600 000 tonnes de substances actives en

2008, 650 000 en 2011 et 720 000 en 2012 (IARC,

2017

). Il a été enregistré dans plus de

130 pays en 2010 avec une production mondiale annuelle de matière

active estimée à environ 600 000 tonnes de substances actives en

2008, 650 000 en 2011 et 720 000 en 2012 (IARC,

2017 ).

Avec l’arrivée dans les années 1990 de plantes génétiquement

modifiées (OGM) résistantes à cet herbicide (les plantes

« Roundup Ready » non cultivées en France),

principalement maïs, soja et coton, une forte augmentation mondiale

de l’utilisation du glyphosate a été constatée (Beckert et coll.,

2011

).

Avec l’arrivée dans les années 1990 de plantes génétiquement

modifiées (OGM) résistantes à cet herbicide (les plantes

« Roundup Ready » non cultivées en France),

principalement maïs, soja et coton, une forte augmentation mondiale

de l’utilisation du glyphosate a été constatée (Beckert et coll.,

2011 ).

Ainsi, sa consommation mondiale passe de 56 000 tonnes en 1994 à

plus de 820 000 tonnes en 2014 (tableau 19.I

).

Ainsi, sa consommation mondiale passe de 56 000 tonnes en 1994 à

plus de 820 000 tonnes en 2014 (tableau 19.I ), avec un usage principalement agricole

(76 % du volume en 1994 et 90 % en 2014).

), avec un usage principalement agricole

(76 % du volume en 1994 et 90 % en 2014).Tableau 19.I Utilisation mondiale du glyphosate dans les milieux agricoles et non agricoles entre 1994 et 2014

|

1994

|

1995

|

2000

|

2005

|

2010

|

2012

|

2014

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Glyphosate (kg x 1 000)

|

56 296

|

67 078

|

193 485

|

402 350

|

652 486

|

718 600

|

825 804

|

|

Agricole

|

42 868

|

51 078

|

155 367

|

339 790

|

578 124

|

648 638

|

746 580

|

|

Non agricole

|

13 428

|

16 000

|

8 118

|

2 560

|

74 362

|

69 962

|

79 224

|

|

Part agricole ( %)

|

76

|

76

|

80

|

84

|

89

|

90

|

90

|

|

Part non agricole ( %)

|

24

|

24

|

20

|

16

|

11

|

10

|

10

|

Quantités de substance active, données de Benbrook,

2016 .

.

Utilisation en France

). En décembre 2019, en France, l’Anses a notifié le retrait

des autorisations de 36 produits à base de glyphosate et le

refus d’autoriser 4 nouveaux produits. Ces produits

représentaient en 2018 près des trois quarts des tonnages de

produits à base de glyphosate vendus en France, pour des usages

agricoles et non agricoles2

.

). En décembre 2019, en France, l’Anses a notifié le retrait

des autorisations de 36 produits à base de glyphosate et le

refus d’autoriser 4 nouveaux produits. Ces produits

représentaient en 2018 près des trois quarts des tonnages de

produits à base de glyphosate vendus en France, pour des usages

agricoles et non agricoles2

. ). Une dépendance au glyphosate a été mise en lumière selon

les systèmes agricoles. Par exemple, les systèmes suivants ont

montré une forte dépendance au glyphosate : grandes cultures peu

diversifiées et sur de grandes surfaces, fruits et légumes de

plein champ, betteraves. De même, des systèmes très dépendants

voire inféodés au glyphosate ont été mis en évidence :

l’agriculture de conservation, c’est-à-dire sans travail du sol

(sans labour, et donc sans destruction mécanique des mauvaises

herbes), représentant 3 à 4 % des surfaces agricoles, la

production de noisettes (environ 200 producteurs et 10 tonnes de

glyphosate utilisées pour cet usage en 2017), le rouissage du

lin (les tiges de lin sont laissées à décomposer au champ par

les microorganismes présents afin de ne récolter ensuite que la

fibre, ce qui interdit tout travail du sol ; la France est le

premier producteur mondial de lin textile), les vignes en

terrain difficile (pente ou cailloux, rendant peu praticable le

désherbage mécanique : Banyuls, Maury, Côte-Rôtie, Condrieu,

soit environ 3 000 ha), la canne à sucre.

). Une dépendance au glyphosate a été mise en lumière selon

les systèmes agricoles. Par exemple, les systèmes suivants ont

montré une forte dépendance au glyphosate : grandes cultures peu

diversifiées et sur de grandes surfaces, fruits et légumes de

plein champ, betteraves. De même, des systèmes très dépendants

voire inféodés au glyphosate ont été mis en évidence :

l’agriculture de conservation, c’est-à-dire sans travail du sol

(sans labour, et donc sans destruction mécanique des mauvaises

herbes), représentant 3 à 4 % des surfaces agricoles, la

production de noisettes (environ 200 producteurs et 10 tonnes de

glyphosate utilisées pour cet usage en 2017), le rouissage du

lin (les tiges de lin sont laissées à décomposer au champ par

les microorganismes présents afin de ne récolter ensuite que la

fibre, ce qui interdit tout travail du sol ; la France est le

premier producteur mondial de lin textile), les vignes en

terrain difficile (pente ou cailloux, rendant peu praticable le

désherbage mécanique : Banyuls, Maury, Côte-Rôtie, Condrieu,

soit environ 3 000 ha), la canne à sucre. ), le glyphosate est un herbicide plébiscité par la profession

agricole grâce à son large spectre d’efficacité, son faible coût

et sa facilité d’utilisation. Son utilisation a eu plusieurs

conséquences : en permettant de meilleurs débits de chantiers,

il a permis d’étendre les surfaces cultivées par exploitation,

l’arrêt des labours a fait évoluer le parc d’agroéquipements,

certaines cultures ont pu être implantées sur des terrains peu

propices...

), le glyphosate est un herbicide plébiscité par la profession

agricole grâce à son large spectre d’efficacité, son faible coût

et sa facilité d’utilisation. Son utilisation a eu plusieurs

conséquences : en permettant de meilleurs débits de chantiers,

il a permis d’étendre les surfaces cultivées par exploitation,

l’arrêt des labours a fait évoluer le parc d’agroéquipements,

certaines cultures ont pu être implantées sur des terrains peu

propices... ). La figure 19.1

). La figure 19.1 montre

l’évolution des ventes de glyphosate entre 2009 et 2017. Au

cours de cette période, les quantités annuelles vendues passent

de 6 421 tonnes (en 2009) à 10 070 tonnes (en 2014) (Reboud et

coll., 2017

montre

l’évolution des ventes de glyphosate entre 2009 et 2017. Au

cours de cette période, les quantités annuelles vendues passent

de 6 421 tonnes (en 2009) à 10 070 tonnes (en 2014) (Reboud et

coll., 2017 ; Anses,

2019b

; Anses,

2019b ). Une partie de ces quantités est vendue sous forme de

produits commerciaux autorisés pour le grand public (les

non-professionnels) : entre 13,9 % (2017) et 23,7 % (2013).

). Une partie de ces quantités est vendue sous forme de

produits commerciaux autorisés pour le grand public (les

non-professionnels) : entre 13,9 % (2017) et 23,7 % (2013). ), entre 2012 et 2016 les ventes nationales augmentent de

1,4 % (8 980 à 9 110 tonnes) alors que dans 10 départements la

quantité de glyphosate vendue par hectare de surface agricole

utile augmente de plus de 75 %. Les auteurs de l’étude

expliquent ces variations par la destruction de prairies

permanentes au Nord et l’implantation de nouveaux vergers et

vignes au Sud.

), entre 2012 et 2016 les ventes nationales augmentent de

1,4 % (8 980 à 9 110 tonnes) alors que dans 10 départements la

quantité de glyphosate vendue par hectare de surface agricole

utile augmente de plus de 75 %. Les auteurs de l’étude

expliquent ces variations par la destruction de prairies

permanentes au Nord et l’implantation de nouveaux vergers et

vignes au Sud. ). Il en ressort que, sur les grandes cultures en 2014, la

part des superficies traitées au moins une fois par du

glyphosate a été de 55,1 % pour la canne à sucre, 29 % pour le

tournesol, 21,8 % pour le pois protéagineux, 18,9 % pour le

colza, 16,8 % pour l’orge, 13,3 % pour le blé tendre, 12,9 %

pour le maïs grain, 11,9 % pour le triticale, 10,7 % pour le blé

dur, 10,6 % pour le maïs fourrage, 10,3 % pour la betterave

sucrière et 5,9 % pour la pomme de terre. Pour la viticulture en

2013-2014, la part des surfaces traitées au moins une fois est

estimée à 72,3 %. Pour l’arboriculture en 2012, cette part est

de 60,6 % pour la prune, 49,4 % pour la pomme et 44,9 % pour la

cerise. Enfin, concernant le maraîchage en 2013, cette part est

de 10,1 % pour les carottes et de 9,2 % pour les melons, les

autres cultures maraichères étudiées étant moins concernées

(moins de 3,6 % des surfaces traitées). Notons, à la lumière de

ces résultats, que les cultures pérennes sont de fortes

utilisatrices de glyphosate. Concernant les grandes cultures, le

glyphosate est généralement utilisé en interculture,

c’est-à-dire entre deux successions de cultures. L’Inra (Reboud

et coll., 2017

). Il en ressort que, sur les grandes cultures en 2014, la

part des superficies traitées au moins une fois par du

glyphosate a été de 55,1 % pour la canne à sucre, 29 % pour le

tournesol, 21,8 % pour le pois protéagineux, 18,9 % pour le

colza, 16,8 % pour l’orge, 13,3 % pour le blé tendre, 12,9 %

pour le maïs grain, 11,9 % pour le triticale, 10,7 % pour le blé

dur, 10,6 % pour le maïs fourrage, 10,3 % pour la betterave

sucrière et 5,9 % pour la pomme de terre. Pour la viticulture en

2013-2014, la part des surfaces traitées au moins une fois est

estimée à 72,3 %. Pour l’arboriculture en 2012, cette part est

de 60,6 % pour la prune, 49,4 % pour la pomme et 44,9 % pour la

cerise. Enfin, concernant le maraîchage en 2013, cette part est

de 10,1 % pour les carottes et de 9,2 % pour les melons, les

autres cultures maraichères étudiées étant moins concernées

(moins de 3,6 % des surfaces traitées). Notons, à la lumière de

ces résultats, que les cultures pérennes sont de fortes

utilisatrices de glyphosate. Concernant les grandes cultures, le

glyphosate est généralement utilisé en interculture,

c’est-à-dire entre deux successions de cultures. L’Inra (Reboud

et coll., 2017 ) souligne que l’utilisation de

glyphosate est sensiblement plus fréquente sur les parcelles

recevant des successions de colza et céréales à paille, ou de

tournesol et céréales à paille et que, compte tenu des

variations d’assolement, l’utilisation du glyphosate varie d’une

région à l’autre. Les systèmes de cultures mis en place dans

l’agriculture française ont pour conséquence un besoin important

de désherbage des parcelles. Celui-ci est réalisé

préférentiellement de manière chimique (limitant le besoin en

machine et en main d’œuvre) et à base de glyphosate car il

s’agit d’un herbicide efficace et d’un coût relativement

modéré.

) souligne que l’utilisation de

glyphosate est sensiblement plus fréquente sur les parcelles

recevant des successions de colza et céréales à paille, ou de

tournesol et céréales à paille et que, compte tenu des

variations d’assolement, l’utilisation du glyphosate varie d’une

région à l’autre. Les systèmes de cultures mis en place dans

l’agriculture française ont pour conséquence un besoin important

de désherbage des parcelles. Celui-ci est réalisé

préférentiellement de manière chimique (limitant le besoin en

machine et en main d’œuvre) et à base de glyphosate car il

s’agit d’un herbicide efficace et d’un coût relativement

modéré.Contamination des milieux et des denrées

).

Appartenant à la famille des aminophosphonates, il est présent

sous forme de sels glyphosate-isopropylammonium,

glyphosate-potassium, glyphosate-monoammonium,

glyphosate-diméthylammonium selon les nombreuses formulations

commerciales.

).

Appartenant à la famille des aminophosphonates, il est présent

sous forme de sels glyphosate-isopropylammonium,

glyphosate-potassium, glyphosate-monoammonium,

glyphosate-diméthylammonium selon les nombreuses formulations

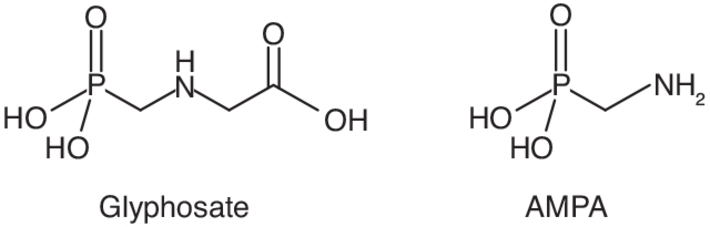

commerciales. ). La dégradation du glyphosate conduit à la formation de

plusieurs métabolites. La voie de dégradation principale (99 %)

implique l’activité de l’enzyme glyphosate oxydoréductase qui

décompose le glyphosate en amino-méthyl-phosphonique (l’AMPA,

figure 19.2

). La dégradation du glyphosate conduit à la formation de

plusieurs métabolites. La voie de dégradation principale (99 %)

implique l’activité de l’enzyme glyphosate oxydoréductase qui

décompose le glyphosate en amino-méthyl-phosphonique (l’AMPA,

figure 19.2 ) et en acide

glyoxylique qui sont finalement minéralisés en CO2 et

en phosphate inorganique. L’AMPA est également produit par des

plantes résistantes au glyphosate exprimant cette même enzyme et

peut aussi provenir de la dégradation des phosphonates présents

notamment dans les détergents. Une moindre proportion de

glyphosate est dégradée par d’autres bactéries en

N-méthyl-glycine (sarcosine), en glycine et finalement en

CO2.

) et en acide

glyoxylique qui sont finalement minéralisés en CO2 et

en phosphate inorganique. L’AMPA est également produit par des

plantes résistantes au glyphosate exprimant cette même enzyme et

peut aussi provenir de la dégradation des phosphonates présents

notamment dans les détergents. Une moindre proportion de

glyphosate est dégradée par d’autres bactéries en

N-méthyl-glycine (sarcosine), en glycine et finalement en

CO2. ). En France, les concentrations médianes du glyphosate et de

l’AMPA dans les sols provenant de dix régions agricoles étaient

respectivement 0,08 et 0,13 mg/kg. L’AMPA est plus persistant

dans les sols que son composé parent, avec une demi-vie qui

varie considérablement selon le degré d’adsorption et de

dégradation (de quelques jours à quelques années) (Efsa,

2015a

). En France, les concentrations médianes du glyphosate et de

l’AMPA dans les sols provenant de dix régions agricoles étaient

respectivement 0,08 et 0,13 mg/kg. L’AMPA est plus persistant

dans les sols que son composé parent, avec une demi-vie qui

varie considérablement selon le degré d’adsorption et de

dégradation (de quelques jours à quelques années) (Efsa,

2015a ; ATSDR, 2019

; ATSDR, 2019 ).

). | Figure 19.2 Formules chimiques du glyphosate et de son métabolite, l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) |

Techniques de dosage

). Les limites de détection (LOD)

et de quantification (LOQ) sont des valeurs systématiquement

rapportées dans les dossiers de validation. Des

réglementations, lignes directrices ou normes proposent des

méthodes d’estimation de la LOD. Ces méthodes ont pour

objectif de déterminer la limite en dessous de laquelle

l’analyte est considéré comme « non détecté ». Généralement,

la LOQ représente la plus faible concentration dans un

échantillon qui puisse être quantifiée avec une fidélité et

une justesse acceptables dans des conditions expérimentales

indiquées.

). Les limites de détection (LOD)

et de quantification (LOQ) sont des valeurs systématiquement

rapportées dans les dossiers de validation. Des

réglementations, lignes directrices ou normes proposent des

méthodes d’estimation de la LOD. Ces méthodes ont pour

objectif de déterminer la limite en dessous de laquelle

l’analyte est considéré comme « non détecté ». Généralement,

la LOQ représente la plus faible concentration dans un

échantillon qui puisse être quantifiée avec une fidélité et

une justesse acceptables dans des conditions expérimentales

indiquées. ). Pour le dosage du glyphosate en

chimie analytique, les techniques de détection incluent

l’électrophorèse capillaire (Lanaro et coll.,

2015

). Pour le dosage du glyphosate en

chimie analytique, les techniques de détection incluent

l’électrophorèse capillaire (Lanaro et coll.,

2015 ), la chromatographie liquide et

détection en fluorescence (Wang et coll.,

2016

), la chromatographie liquide et

détection en fluorescence (Wang et coll.,

2016 ) et la chromatographie liquide

et spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) actuellement

la méthode la plus utilisée (Bernal et coll.,

2012

) et la chromatographie liquide

et spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) actuellement

la méthode la plus utilisée (Bernal et coll.,

2012 ; Liao et coll.,

2018

; Liao et coll.,

2018 ). Comme le glyphosate est

hautement hydrophile, non volatile, de faible masse molaire

et sans groupe chromophore4

, il est difficile à analyser par HPLC

(chromatographie en phase liquide à haute performance) avec

une détection UV ou en fluorescence ou bien en GC

(chromatographie en phase gazeuse)-MS sans une étape

préalable de dérivation (Yoshioka et coll.,

2011

). Comme le glyphosate est

hautement hydrophile, non volatile, de faible masse molaire

et sans groupe chromophore4

, il est difficile à analyser par HPLC

(chromatographie en phase liquide à haute performance) avec

une détection UV ou en fluorescence ou bien en GC

(chromatographie en phase gazeuse)-MS sans une étape

préalable de dérivation (Yoshioka et coll.,

2011 ). Il s’agit alors de greffer un

agent chromophore facilitant une séparation soit par

chromatographie gazeuse soit par chromatographie liquide

tout en sachant que chacune de ces procédures présente des

contraintes spécifiques à prendre en considération. L’étape

de dérivation est généralement conduite avec le

9-fluorenylméthyl chloro-formate afin d’obtenir un temps de

rétention acceptable dans les colonnes de chromatographie

(Botero-Coy et coll., 2013

). Il s’agit alors de greffer un

agent chromophore facilitant une séparation soit par

chromatographie gazeuse soit par chromatographie liquide

tout en sachant que chacune de ces procédures présente des

contraintes spécifiques à prendre en considération. L’étape

de dérivation est généralement conduite avec le

9-fluorenylméthyl chloro-formate afin d’obtenir un temps de

rétention acceptable dans les colonnes de chromatographie

(Botero-Coy et coll., 2013 ). Les analystes ont récemment

développé des méthodes en spectrométrie de masse (MS ou

MS/MS) avec électrospray et proposé plusieurs méthodes de

dosage en LC-MS/MS adaptées à différentes matrices

(Martins-Junior et coll.,

2009

). Les analystes ont récemment

développé des méthodes en spectrométrie de masse (MS ou

MS/MS) avec électrospray et proposé plusieurs méthodes de

dosage en LC-MS/MS adaptées à différentes matrices

(Martins-Junior et coll.,

2009 ). De nombreux articles rendent

compte de dosages en détection par MS sur des échantillons

d’eau et d’aliments et seulement quelques articles

rapportent celui-ci dans des fluides biologiques comme les

urines. Les échantillons urinaires sont généralement traités

par une solution aqueuse acide (0,1 % acide formique). Les

dosages urinaires du glyphosate et de l’AMPA ont été

réalisés en LC-MS/MS avec l’ajout de standards internes

marqués (0,05 mg/ml

D213C15N-AMPA et

13C315N-glyphosate). Selon cette

méthode la linéarité de dosage est obtenue de 0,05 à

1 000 µg/l avec une valeur de LOQ de 0,1 µg/l (Jensen et

coll., 2016

). De nombreux articles rendent

compte de dosages en détection par MS sur des échantillons

d’eau et d’aliments et seulement quelques articles

rapportent celui-ci dans des fluides biologiques comme les

urines. Les échantillons urinaires sont généralement traités

par une solution aqueuse acide (0,1 % acide formique). Les

dosages urinaires du glyphosate et de l’AMPA ont été

réalisés en LC-MS/MS avec l’ajout de standards internes

marqués (0,05 mg/ml

D213C15N-AMPA et

13C315N-glyphosate). Selon cette

méthode la linéarité de dosage est obtenue de 0,05 à

1 000 µg/l avec une valeur de LOQ de 0,1 µg/l (Jensen et

coll., 2016 ). La LOD pour le glyphosate est

établie à 0,05 µg/l basée sur un rapport signal : bruit

supérieur à 3 : 1. Il faut noter que la linéarité du dosage

peut être obtenue sur un intervalle plus important de

concentration, entre 0,1 et 10 µg/l (Conrad et coll.,

2017

). La LOD pour le glyphosate est

établie à 0,05 µg/l basée sur un rapport signal : bruit

supérieur à 3 : 1. Il faut noter que la linéarité du dosage

peut être obtenue sur un intervalle plus important de

concentration, entre 0,1 et 10 µg/l (Conrad et coll.,

2017 ).

). ). Un test ELISA largement utilisé

pour doser le glyphosate, commercialisé par la société

Eurofins-Abraxis, repose sur une compétition entre le

glyphosate présent dans l’échantillon et un complexe

glyphosate-enzyme vis-à-vis de la liaison avec un anticorps

polyclonal anti-glyphosate révélé par un dérivé coloré.

L’échelle de quantification d’un échantillon dans l’eau est

de 0,075 à 4 µg/l. Les réactions croisées vis-à-vis de

l’AMPA ou du glufosinate sont faibles de l’ordre de

< 0,1 %.

). Un test ELISA largement utilisé

pour doser le glyphosate, commercialisé par la société

Eurofins-Abraxis, repose sur une compétition entre le

glyphosate présent dans l’échantillon et un complexe

glyphosate-enzyme vis-à-vis de la liaison avec un anticorps

polyclonal anti-glyphosate révélé par un dérivé coloré.

L’échelle de quantification d’un échantillon dans l’eau est

de 0,075 à 4 µg/l. Les réactions croisées vis-à-vis de

l’AMPA ou du glufosinate sont faibles de l’ordre de

< 0,1 %. ). Cependant, il existe une forte

corrélation entre les résultats produits par ces deux

techniques (R2 = 0,88), bien que la méthode ELISA

tende à surestimer la concentration de glyphosate. Cette

surestimation peut reposer sur une interférence avec des

ions, des sels et/ou des phosphates (Clegg et coll.,

1999

). Cependant, il existe une forte

corrélation entre les résultats produits par ces deux

techniques (R2 = 0,88), bien que la méthode ELISA

tende à surestimer la concentration de glyphosate. Cette

surestimation peut reposer sur une interférence avec des

ions, des sels et/ou des phosphates (Clegg et coll.,

1999 ). La technique ELISA a été

comparée à la technique de dosage en GC/MS et un coefficient

de corrélation de 0,87 a été estimé pour les urines (Krüger

et coll., 2014

). La technique ELISA a été

comparée à la technique de dosage en GC/MS et un coefficient

de corrélation de 0,87 a été estimé pour les urines (Krüger

et coll., 2014 ). Le dosage dans l’eau de

glyphosate par technique HPLC a été comparé à une technique

ELISA de première génération (Rubio et coll.,

2003

). Le dosage dans l’eau de

glyphosate par technique HPLC a été comparé à une technique

ELISA de première génération (Rubio et coll.,

2003 ). Pour le test immunologique, la

LOD était de 1 µg/l voire 0,1 µg/l si une étape préalable de

dérivation était réalisée. L’interférence avec le

glufosinate ou l’AMPA était très faible avec une réactivité

croisée < 0,01 %. Pour la méthode HPLC, la LOD était de

50 µg/l. Plus récemment, le test ELISA d’Eurofins-Abraxis a

été utilisé pour le suivi de la contamination des eaux

fluviales, de boissons et des urines d’agriculteurs exposés

au glyphosate (Rendon-von Osten et Dzul-Caamal,

2017

). Pour le test immunologique, la

LOD était de 1 µg/l voire 0,1 µg/l si une étape préalable de

dérivation était réalisée. L’interférence avec le

glufosinate ou l’AMPA était très faible avec une réactivité

croisée < 0,01 %. Pour la méthode HPLC, la LOD était de

50 µg/l. Plus récemment, le test ELISA d’Eurofins-Abraxis a

été utilisé pour le suivi de la contamination des eaux

fluviales, de boissons et des urines d’agriculteurs exposés

au glyphosate (Rendon-von Osten et Dzul-Caamal,

2017 ). Pour un dosage du glyphosate

dans l’eau, la valeur de la LOQ était de 0,13 µg/l et la

concentration maximale détectable de 4 µg/l.

). Pour un dosage du glyphosate

dans l’eau, la valeur de la LOQ était de 0,13 µg/l et la

concentration maximale détectable de 4 µg/l.Surveillance dans l’air ambiant

). Aucune AASQA n’a analysé le

glyphosate dans l’air ambiant. Cependant, selon une étude

réalisée en région PACA, sur 83 analyses effectuées entre

2015 et 2016, le glyphosate a été détecté 5 fois, soit un

taux de détection de 7 %. Sur les 4 sites de mesures, 3 ont

détecté du glyphosate dans l’air au moins une fois. Les

prélèvements ont été effectués pendant 24 h avec un débit de

30 m3/h et les concentrations en glyphosate

variaient entre 0,18 et 1,04 ng/m3 (Ravier et

coll., 2019

). Aucune AASQA n’a analysé le

glyphosate dans l’air ambiant. Cependant, selon une étude

réalisée en région PACA, sur 83 analyses effectuées entre

2015 et 2016, le glyphosate a été détecté 5 fois, soit un

taux de détection de 7 %. Sur les 4 sites de mesures, 3 ont

détecté du glyphosate dans l’air au moins une fois. Les

prélèvements ont été effectués pendant 24 h avec un débit de

30 m3/h et les concentrations en glyphosate

variaient entre 0,18 et 1,04 ng/m3 (Ravier et

coll., 2019 ). La surveillance des pesticides

dans l’air n’est pas réglementée et ces concentrations sont

actuellement difficilement interprétables.

). La surveillance des pesticides

dans l’air n’est pas réglementée et ces concentrations sont

actuellement difficilement interprétables.Surveillance dans le milieu aquatique

) a comparé les données issues des

plans de surveillance à la norme de qualité

environnementale15

qui est fixée à 28 µg/l pour le glyphosate

et à 452 µg/l pour son métabolite l’AMPA. En métropole,

entre 2007 et 2017, le glyphosate a été recherché dans

36,7 % (2007) à 94,7 % (2017) des points de mesure pour

lesquels au moins un pesticide a été recherché. Le

glyphosate a été quantifié dans 22,2 % (2007) à 49,7 %

(2017) de ces points. Un seul point, en 2014, présente une

moyenne annuelle des concentrations de glyphosate

(70,2 µg/l) supérieure à la norme de qualité pour les eaux

de surface. Notons que le taux de

quantification16

augmente régulièrement entre 2007 et 2017

mais que parallèlement les limites de quantification

s’améliorent au cours de cette période. Il n’est donc pas

possible de relier directement l’augmentation du taux de

quantification à une augmentation de la contamination du

milieu par le glyphosate sans connaître les valeurs

individuelles des dosages. Concernant l’AMPA, le taux de

recherche parmi les points de mesure est similaire. Il est

quantifié dans 43,1 % (2007) à 74,4 % (2017) de ces points

et aucun dépassement des normes n’est noté. Dans les

départements et régions d’Outre-mer (DROM), le glyphosate

est recherché dans 44,6 % (2007) à 100 % (2011) des points

de mesure. Il est quantifié dans 2,1 % (2008) à 16 % (2007)

des cas et aucun point ne présente de moyenne annuelle

supérieure à la norme. Concernant l’AMPA, le taux de

recherche varie de 41,9 % (2007) à 100 % (2011), le taux de

quantification de 9,2 % à 28 % (2013) et aucune

non-conformité n’est constatée.

) a comparé les données issues des

plans de surveillance à la norme de qualité

environnementale15

qui est fixée à 28 µg/l pour le glyphosate

et à 452 µg/l pour son métabolite l’AMPA. En métropole,

entre 2007 et 2017, le glyphosate a été recherché dans

36,7 % (2007) à 94,7 % (2017) des points de mesure pour

lesquels au moins un pesticide a été recherché. Le

glyphosate a été quantifié dans 22,2 % (2007) à 49,7 %

(2017) de ces points. Un seul point, en 2014, présente une

moyenne annuelle des concentrations de glyphosate

(70,2 µg/l) supérieure à la norme de qualité pour les eaux

de surface. Notons que le taux de

quantification16

augmente régulièrement entre 2007 et 2017

mais que parallèlement les limites de quantification

s’améliorent au cours de cette période. Il n’est donc pas

possible de relier directement l’augmentation du taux de

quantification à une augmentation de la contamination du

milieu par le glyphosate sans connaître les valeurs

individuelles des dosages. Concernant l’AMPA, le taux de

recherche parmi les points de mesure est similaire. Il est

quantifié dans 43,1 % (2007) à 74,4 % (2017) de ces points

et aucun dépassement des normes n’est noté. Dans les

départements et régions d’Outre-mer (DROM), le glyphosate

est recherché dans 44,6 % (2007) à 100 % (2011) des points

de mesure. Il est quantifié dans 2,1 % (2008) à 16 % (2007)

des cas et aucun point ne présente de moyenne annuelle

supérieure à la norme. Concernant l’AMPA, le taux de

recherche varie de 41,9 % (2007) à 100 % (2011), le taux de

quantification de 9,2 % à 28 % (2013) et aucune

non-conformité n’est constatée. ) sont comparées à la norme de

0,1 µg/l, soit celle de l’eau destinée à la consommation

humaine. En métropole entre 2007 et 2017, le glyphosate est

quantifié dans 0,5 % (2009) à 3,4 % (2017) des analyses

effectuées et la moyenne annuelle des concentrations est

supérieure à la limite de 0,1 µg/l pour 0,4 % (2012) à 1,5 %

(2007) des points de mesure. Concernant l’AMPA, la

quantification concerne 0,8 % (2009) à 4,7 % (2012) des

analyses effectuées et le dépassement de la norme est

constaté pour 0,5 % (2013/2014/2016) à 1,4 % (2012) des

points de mesure. Dans les DROM, le glyphosate est quantifié

dans 0 % (2010 à 2014) à 4,2 % (2007) des analyses et la

norme est dépassée pour 0 % (2010 à 2014) à 7,4 % (2007) des

points de mesures.

) sont comparées à la norme de

0,1 µg/l, soit celle de l’eau destinée à la consommation

humaine. En métropole entre 2007 et 2017, le glyphosate est

quantifié dans 0,5 % (2009) à 3,4 % (2017) des analyses

effectuées et la moyenne annuelle des concentrations est

supérieure à la limite de 0,1 µg/l pour 0,4 % (2012) à 1,5 %

(2007) des points de mesure. Concernant l’AMPA, la

quantification concerne 0,8 % (2009) à 4,7 % (2012) des

analyses effectuées et le dépassement de la norme est

constaté pour 0,5 % (2013/2014/2016) à 1,4 % (2012) des

points de mesure. Dans les DROM, le glyphosate est quantifié

dans 0 % (2010 à 2014) à 4,2 % (2007) des analyses et la

norme est dépassée pour 0 % (2010 à 2014) à 7,4 % (2007) des

points de mesures. ).

). ) notait qu’entre 2009 et 2013 les

concentrations totales les plus importantes retrouvées

étaient pour les herbicides, le glyphosate et l’AMPA, puis

l’atrazine, le métolachlore, le S-métolachlore, le

chlortoluron, l’isoproturon, le bentazone et leurs produits

de dégradation ; pour les fongicides, le boscalide ; et pour

les insecticides, l’imidaclopride. Aucun dépassement du

seuil d’écotoxicité n’est observé pour le glyphosate et

l’AMPA. Alors que dans les eaux souterraines, les substances

les plus répandues, certaines interdites depuis au moins une

décennie, sous leur forme d’origine ou partiellement

dégradée étaient : l’atrazine (atrazine éthyl présente dans

plus de 51 % des points de mesures en 2017), le

diméthachlore, le métolachlore, le métazachlore, la

simazine, le bentazone, l’oxadixyl, l’alachlore, le

chlortoluron et le glyphosate (ministère de la Transition

écologique et solidaire,

2019

) notait qu’entre 2009 et 2013 les

concentrations totales les plus importantes retrouvées

étaient pour les herbicides, le glyphosate et l’AMPA, puis

l’atrazine, le métolachlore, le S-métolachlore, le

chlortoluron, l’isoproturon, le bentazone et leurs produits

de dégradation ; pour les fongicides, le boscalide ; et pour

les insecticides, l’imidaclopride. Aucun dépassement du

seuil d’écotoxicité n’est observé pour le glyphosate et

l’AMPA. Alors que dans les eaux souterraines, les substances

les plus répandues, certaines interdites depuis au moins une

décennie, sous leur forme d’origine ou partiellement

dégradée étaient : l’atrazine (atrazine éthyl présente dans

plus de 51 % des points de mesures en 2017), le

diméthachlore, le métolachlore, le métazachlore, la

simazine, le bentazone, l’oxadixyl, l’alachlore, le

chlortoluron et le glyphosate (ministère de la Transition

écologique et solidaire,

2019 ).

).Surveillance dans les denrées alimentaires

). En revanche, pour le soja

transgénique, la contamination par le glyphosate et l’AMPA

est retrouvée avec une valeur de l’ordre de 10 mg/kg alors

qu’il n’est pas détectable dans le soja issu d’agriculture

biologique (Bohn et coll.,

2014

). En revanche, pour le soja

transgénique, la contamination par le glyphosate et l’AMPA

est retrouvée avec une valeur de l’ordre de 10 mg/kg alors

qu’il n’est pas détectable dans le soja issu d’agriculture

biologique (Bohn et coll.,

2014 ).

). ). Le glyphosate a été analysé en

2017 par 25 pays sur 8 672 échantillons ; 71 d’entre eux

étaient des échantillons d’aliments pour bébés et 306 des

échantillons d’aliments d’origine animale (y compris le

miel). Dans 97,5 % des échantillons, le glyphosate n’était

pas quantifié. Dans 2,2 % des échantillons

(191 échantillons), le glyphosate a été quantifié à des

niveaux supérieurs à la limite de quantification, mais

inférieurs à la LMR et dans seulement 21 échantillons

(0,2 %), les concentrations de résidus ont dépassé la LMR.

Les résidus de glyphosate n’ont été détectés dans aucun des

échantillons d’aliments pour bébés. Des dépassements de LMR

ont été identifiés dans des échantillons provenant

d’Allemagne (7 échantillons de miel), d’Italie

(1 échantillon d’asperges et 1 échantillon de seigle), de

Pologne (1 échantillon de sarrasin et 1 échantillon de

poires), d’Autriche (1 échantillon de miel), de France

(1 échantillon de riz) et 8 échantillons d’origine inconnue

(5 de seigle et 3 de sarrasin).

). Le glyphosate a été analysé en

2017 par 25 pays sur 8 672 échantillons ; 71 d’entre eux

étaient des échantillons d’aliments pour bébés et 306 des

échantillons d’aliments d’origine animale (y compris le

miel). Dans 97,5 % des échantillons, le glyphosate n’était

pas quantifié. Dans 2,2 % des échantillons

(191 échantillons), le glyphosate a été quantifié à des

niveaux supérieurs à la limite de quantification, mais

inférieurs à la LMR et dans seulement 21 échantillons

(0,2 %), les concentrations de résidus ont dépassé la LMR.

Les résidus de glyphosate n’ont été détectés dans aucun des

échantillons d’aliments pour bébés. Des dépassements de LMR

ont été identifiés dans des échantillons provenant

d’Allemagne (7 échantillons de miel), d’Italie

(1 échantillon d’asperges et 1 échantillon de seigle), de

Pologne (1 échantillon de sarrasin et 1 échantillon de

poires), d’Autriche (1 échantillon de miel), de France

(1 échantillon de riz) et 8 échantillons d’origine inconnue

(5 de seigle et 3 de sarrasin).Toxicocinétique humaine

; Connolly et coll., 2019a

; Connolly et coll., 2019a ). Les études chez le singe ont montré

que l’absorption cutanée, tant pour le Roundup concentré que

pour une dose diluée correspondant à un usage agricole, est de

2,2 % pour la plus forte concentration testée

(270 µg/cm2). Pour les études in vitro

menées sur des échantillons de peau humaine, un taux inférieur à

2 % est constaté après 16 h de contact (Wester et coll.,

1991

). Les études chez le singe ont montré

que l’absorption cutanée, tant pour le Roundup concentré que

pour une dose diluée correspondant à un usage agricole, est de

2,2 % pour la plus forte concentration testée

(270 µg/cm2). Pour les études in vitro

menées sur des échantillons de peau humaine, un taux inférieur à

2 % est constaté après 16 h de contact (Wester et coll.,

1991 ). L’exposition par inhalation est considérée comme une voie

d’exposition mineure (Jauhiainen et coll.,

1991

). L’exposition par inhalation est considérée comme une voie

d’exposition mineure (Jauhiainen et coll.,

1991 ; Johnson et coll., 2005

; Johnson et coll., 2005 ; IARC,

2017

; IARC,

2017 ).

). ). Des données humaines limitées ont

été trouvées concernant la distribution du glyphosate après

absorption par voie orale. La détection de glyphosate dans des

échantillons de sérum et/ou d’urine d’individus qui avaient

ingéré – intentionnellement ou non – des produits contenant du

glyphosate confirme l’absorption par le tractus

gastro-intestinal (Hori et coll.,

2003

). Des données humaines limitées ont

été trouvées concernant la distribution du glyphosate après

absorption par voie orale. La détection de glyphosate dans des

échantillons de sérum et/ou d’urine d’individus qui avaient

ingéré – intentionnellement ou non – des produits contenant du

glyphosate confirme l’absorption par le tractus

gastro-intestinal (Hori et coll.,

2003 ; Sribanditmongkol et coll.,

2012

; Sribanditmongkol et coll.,

2012 ; Zouaoui et coll., 2013

; Zouaoui et coll., 2013 ). Le taux d’absorption du glyphosate

dans le cas d’ingestion par voie orale, estimé à partir des

données sur les rats, est de l’ordre de 20 à 30 % (ATSDR,

2019

). Le taux d’absorption du glyphosate

dans le cas d’ingestion par voie orale, estimé à partir des

données sur les rats, est de l’ordre de 20 à 30 % (ATSDR,

2019 ). Récemment, des études ont été réalisées chez des hommes

volontaires ayant consommé un repas dont le contenu en

glyphosate était connu (Zoller et coll.,

2020

). Récemment, des études ont été réalisées chez des hommes

volontaires ayant consommé un repas dont le contenu en

glyphosate était connu (Zoller et coll.,

2020 ) ou ingéré du glyphosate dissous dans de l’eau à une

concentration connue (Faniband et coll.,

2021

) ou ingéré du glyphosate dissous dans de l’eau à une

concentration connue (Faniband et coll.,

2021 ). Ces deux études montrent que les quantités excrétées de

glyphosate dans les urines représentent entre 1 et 6 % de la

dose ingérée. Concernant le métabolite AMPA, il ne représente

qu’entre 0,01 et 0,3 % de la dose ingérée en glyphosate sur une

base molaire. Ces observations conduisent à penser

raisonnablement que le taux d’absorption du glyphosate dans le

tractus gastro-intestinal chez l’être humain est bien inférieur

à celui observé chez le rat. Après son absorption, le glyphosate

est facilement distribué par le sang sans accumulation

significative dans aucun tissu particulier.

). Ces deux études montrent que les quantités excrétées de

glyphosate dans les urines représentent entre 1 et 6 % de la

dose ingérée. Concernant le métabolite AMPA, il ne représente

qu’entre 0,01 et 0,3 % de la dose ingérée en glyphosate sur une

base molaire. Ces observations conduisent à penser

raisonnablement que le taux d’absorption du glyphosate dans le

tractus gastro-intestinal chez l’être humain est bien inférieur

à celui observé chez le rat. Après son absorption, le glyphosate

est facilement distribué par le sang sans accumulation

significative dans aucun tissu particulier. ). Les travaux récents de Zoller et coll.

(2020

). Les travaux récents de Zoller et coll.

(2020 ) et Faniband et coll. (2021

) et Faniband et coll. (2021 ) confirment cette très faible

métabolisation du glyphosate chez l’être humain. Des résultats

d’études animales identifient les matières fécales et l’urine

comme les principales voies d’élimination du glyphosate ; les

quantités urinaires excrétées reflétant la quantité de

glyphosate absorbée et les quantités fécales reflétant la

quantité de glyphosate non absorbée après l’exposition par voie

orale (ATSDR, 2019

) confirment cette très faible

métabolisation du glyphosate chez l’être humain. Des résultats

d’études animales identifient les matières fécales et l’urine

comme les principales voies d’élimination du glyphosate ; les

quantités urinaires excrétées reflétant la quantité de

glyphosate absorbée et les quantités fécales reflétant la

quantité de glyphosate non absorbée après l’exposition par voie

orale (ATSDR, 2019 ). Le Circ a estimé la demi-vie

sérique de glyphosate chez le rat exposé par voie orale à 33 h

(IARC, 2017

). Le Circ a estimé la demi-vie

sérique de glyphosate chez le rat exposé par voie orale à 33 h

(IARC, 2017 ), alors que la demi-vie retenue par

Roberts et coll. est de 3 à 4 h pour l’élimination du glyphosate

du sang de patients qui avaient intentionnellement ingéré des

quantités importantes de produits contenant du glyphosate

(Roberts et coll., 2010

), alors que la demi-vie retenue par

Roberts et coll. est de 3 à 4 h pour l’élimination du glyphosate

du sang de patients qui avaient intentionnellement ingéré des

quantités importantes de produits contenant du glyphosate

(Roberts et coll., 2010 ). Dans d’autres cas

d’empoisonnement, les concentrations plasmatiques de glyphosate

ont chuté rapidement (en 2 à 3 jours) après le début de

l’observation (Talbot et coll.,

1991

). Dans d’autres cas

d’empoisonnement, les concentrations plasmatiques de glyphosate

ont chuté rapidement (en 2 à 3 jours) après le début de

l’observation (Talbot et coll.,

1991 ). Connolly et coll. ont récemment rapporté une demi-vie

moyenne du glyphosate comprise entre 5 h 30 et 10 h, selon que

les concentrations sont ou non corrigées par la créatinine ou

tiennent compte du taux d’excrétion urinaire (Connolly et coll.,

2019b

). Connolly et coll. ont récemment rapporté une demi-vie

moyenne du glyphosate comprise entre 5 h 30 et 10 h, selon que

les concentrations sont ou non corrigées par la créatinine ou

tiennent compte du taux d’excrétion urinaire (Connolly et coll.,

2019b ).

).Biosurveillance

).

). ). Les urines sont donc considérées

comme la meilleure matrice pour des études de biosurveillance

(Acquavella et coll., 2004

). Les urines sont donc considérées

comme la meilleure matrice pour des études de biosurveillance

(Acquavella et coll., 2004 ; Curwin et coll.,

2006

; Curwin et coll.,

2006 ; Krüger et coll., 2014

; Krüger et coll., 2014 ; Niemann et coll.,

2015

; Niemann et coll.,

2015 ). Les recommandations sont d’ajuster la concentration

urinaire des agents chimiques à la créatinine dans le cas d’une

étude d’exposition environnementale (Barr et coll.,

2005

). Les recommandations sont d’ajuster la concentration

urinaire des agents chimiques à la créatinine dans le cas d’une

étude d’exposition environnementale (Barr et coll.,

2005 ). Idéalement, les urines de 24 h devraient être collectées

dans une étude de biosurveillance, mais la demi-vie

d’élimination du glyphosate17

permet d’estimer l’exposition récente au

glyphosate à l’aide d’un recueil d’échantillons par spot au

cours d’une journée (Connolly et coll.,

2018

). Idéalement, les urines de 24 h devraient être collectées

dans une étude de biosurveillance, mais la demi-vie

d’élimination du glyphosate17

permet d’estimer l’exposition récente au

glyphosate à l’aide d’un recueil d’échantillons par spot au

cours d’une journée (Connolly et coll.,

2018 ; Connolly et coll., 2019b

; Connolly et coll., 2019b ).

). ; Fréry et coll., 2013

; Fréry et coll., 2013 ; Dereumeaux et coll.,

2016

; Dereumeaux et coll.,

2016 ).

). ). Une étude exploratoire de mesures

urinaires prénatales d’herbicides (par chromatographie en phase

liquide couplée à un spectromètre de masse triple quadripole ;

LOQ = 50 ng/l) a été réalisée chez 47 femmes de la cohorte en

début de grossesse ayant déclaré avoir utilisé des herbicides

sur les pelouses ou sur les allées de leur habitation. Le

glyphosate a été quantifié chez 43 % des femmes à un taux médian

de 0,20 µg/l, et l’AMPA chez 36 % des femmes à un taux médian de

0,31 µg/l (Vandentorren et Guldner,

2013

). Une étude exploratoire de mesures

urinaires prénatales d’herbicides (par chromatographie en phase

liquide couplée à un spectromètre de masse triple quadripole ;

LOQ = 50 ng/l) a été réalisée chez 47 femmes de la cohorte en

début de grossesse ayant déclaré avoir utilisé des herbicides

sur les pelouses ou sur les allées de leur habitation. Le

glyphosate a été quantifié chez 43 % des femmes à un taux médian

de 0,20 µg/l, et l’AMPA chez 36 % des femmes à un taux médian de

0,31 µg/l (Vandentorren et Guldner,

2013 ; Anses, 2019b

; Anses, 2019b ). Les auteurs soulignent qu’aucun

facteur lié aux modes d’usage de désherbant (fréquence, forme du

produit...) n’apparaît déterminant du taux de détection ou du

niveau urinaire de cette exposition.

). Les auteurs soulignent qu’aucun

facteur lié aux modes d’usage de désherbant (fréquence, forme du

produit...) n’apparaît déterminant du taux de détection ou du

niveau urinaire de cette exposition. ). Ce dernier concerne 4 145 femmes enceintes ayant accouché

en France en 2011 et participant à la cohorte ELFE (Vandentorren

et coll., 2009

). Ce dernier concerne 4 145 femmes enceintes ayant accouché

en France en 2011 et participant à la cohorte ELFE (Vandentorren

et coll., 2009 ; Pirus et coll.,

2010

; Pirus et coll.,

2010 ) avec la mesure urinaire de 130 biomarqueurs d’exposition

(dont des pesticides) dans des échantillons d’urine. Le

glyphosate a été mesuré par LC-MS/MS (LOD = 15 ng/l ;

LOQ = 50 ng/l) dans les urines de 1 036 femmes collectées au

moment de l’admission à la maternité. Les quantifications de

celui-ci et de son métabolite sont rares : 0,3 % des

échantillons avaient un taux de glyphosate au-dessus de la LOQ

et 0,1 % pour l’AMPA.

) avec la mesure urinaire de 130 biomarqueurs d’exposition

(dont des pesticides) dans des échantillons d’urine. Le

glyphosate a été mesuré par LC-MS/MS (LOD = 15 ng/l ;

LOQ = 50 ng/l) dans les urines de 1 036 femmes collectées au

moment de l’admission à la maternité. Les quantifications de

celui-ci et de son métabolite sont rares : 0,3 % des

échantillons avaient un taux de glyphosate au-dessus de la LOQ

et 0,1 % pour l’AMPA. ). Parmi la population

professionnelle, les sujets étaient soit des forestiers

(Jauhiainen et coll., 1991

). Parmi la population

professionnelle, les sujets étaient soit des forestiers

(Jauhiainen et coll., 1991 ), soit des horticulteurs (Connolly

et coll., 2017

), soit des horticulteurs (Connolly

et coll., 2017 ; Connolly et coll.,

2018

; Connolly et coll.,

2018 ), soit des agriculteurs et leur famille (Acquavella et coll.,

2004

), soit des agriculteurs et leur famille (Acquavella et coll.,

2004 ; Curwin et coll., 2006

; Curwin et coll., 2006 ; Mesnage et coll.,

2012

; Mesnage et coll.,

2012 ; Jayasumana et coll., 2015b

; Jayasumana et coll., 2015b ; Rendon-von Osten et Dzul-Caamal,

2017

; Rendon-von Osten et Dzul-Caamal,

2017 ). Une étude complémentaire a été ajoutée ultérieurement

(Perry et coll., 2019

). Une étude complémentaire a été ajoutée ultérieurement

(Perry et coll., 2019 ) portant le total à 9 études. Les

mesures ont toutes été réalisées à partir d’échantillons

d’urines sur un total de 423 sujets dont 73 conjointes et

148 enfants. Les études ont été réalisées aux États-Unis

(n = 3), en Irlande (n = 2) en Finlande (n = 1), en France

(n = 1), au Mexique (n = 1) et au Sri Lanka (n = 1). Les dosages

urinaires du glyphosate varient de 0,26 µg/l à 73,5 µg/l. Ils

sont difficilement comparables car les tâches et les moments des

prélèvements sont assez hétérogènes. Ces résultats n’apportent

qu’une information limitée sur les variations des niveaux

d’imprégnation au cours du temps. Concernant l’étude française

recensée (Mesnage et coll.,

2012

) portant le total à 9 études. Les

mesures ont toutes été réalisées à partir d’échantillons

d’urines sur un total de 423 sujets dont 73 conjointes et

148 enfants. Les études ont été réalisées aux États-Unis

(n = 3), en Irlande (n = 2) en Finlande (n = 1), en France

(n = 1), au Mexique (n = 1) et au Sri Lanka (n = 1). Les dosages

urinaires du glyphosate varient de 0,26 µg/l à 73,5 µg/l. Ils

sont difficilement comparables car les tâches et les moments des

prélèvements sont assez hétérogènes. Ces résultats n’apportent

qu’une information limitée sur les variations des niveaux

d’imprégnation au cours du temps. Concernant l’étude française

recensée (Mesnage et coll.,

2012 ), les résultats concernent 5 personnes : un agriculteur, sa

conjointe et leurs 3 enfants. Les concentrations de glyphosate

mesurées chez le travailleur atteignent 9,5 µg/l après

l’épandage de glyphosate et 2 µg/l deux jours après. Cette revue

de la littérature recense également 14 études réalisées en

population générale, totalisant un effectif de 3 298 sujets. Les

matrices biologiques sont l’urine (n = 11), le lait maternel et

l’urine (n = 1), le sang ombilical et maternel (n = 2). Les

femmes enceintes font l’objet de quatre études. Les dosages

urinaires varient de 0,16 µg/l à 7,6 µg/l.

), les résultats concernent 5 personnes : un agriculteur, sa

conjointe et leurs 3 enfants. Les concentrations de glyphosate

mesurées chez le travailleur atteignent 9,5 µg/l après

l’épandage de glyphosate et 2 µg/l deux jours après. Cette revue

de la littérature recense également 14 études réalisées en

population générale, totalisant un effectif de 3 298 sujets. Les

matrices biologiques sont l’urine (n = 11), le lait maternel et

l’urine (n = 1), le sang ombilical et maternel (n = 2). Les

femmes enceintes font l’objet de quatre études. Les dosages

urinaires varient de 0,16 µg/l à 7,6 µg/l. ) rapporte les résultats de 7 études

en Europe et aux États-Unis documentant le niveau d’exposition

au glyphosate dans les urines. Dans ces études réalisées aux

États-Unis, la concentration urinaire moyenne est de 2 à 3 µg/l

avec d’importantes variations dont un maximum à 233 µg/l, alors

qu’elle est de 1 µg/l en moyenne avec un maximum de 5 µg/l dans

les études réalisées en Europe. Les auteurs ont comparé les

niveaux de contamination à certaines valeurs de référence et

concluent que les estimations de l’exposition sont de niveau

inférieur à la dose journalière admissible (DJA ; la quantité

qui peut théoriquement être ingérée quotidiennement sans risque

pour la santé) et au niveau d’exposition acceptable pour

l’opérateur (Acceptable Operator Exposure Level) et que

les travailleurs ou les consommateurs n’étaient pas exposés à

des niveaux susceptibles d’entraîner des risques sanitaires.

) rapporte les résultats de 7 études

en Europe et aux États-Unis documentant le niveau d’exposition

au glyphosate dans les urines. Dans ces études réalisées aux

États-Unis, la concentration urinaire moyenne est de 2 à 3 µg/l

avec d’importantes variations dont un maximum à 233 µg/l, alors

qu’elle est de 1 µg/l en moyenne avec un maximum de 5 µg/l dans

les études réalisées en Europe. Les auteurs ont comparé les

niveaux de contamination à certaines valeurs de référence et

concluent que les estimations de l’exposition sont de niveau

inférieur à la dose journalière admissible (DJA ; la quantité

qui peut théoriquement être ingérée quotidiennement sans risque

pour la santé) et au niveau d’exposition acceptable pour

l’opérateur (Acceptable Operator Exposure Level) et que

les travailleurs ou les consommateurs n’étaient pas exposés à

des niveaux susceptibles d’entraîner des risques sanitaires. ; maintenue en 2018). Cette valeur est calculée sur la base

de la dose sans effet nocif (Non Observed Adverse Effect

Level ; NOAEL) établie à 50 mg/kg pc/j à partir d’études

chez le rat et le lapin. En effet, la DJA est obtenue en

divisant la NOAEL par un facteur de sécurité égal à 100,

correspondant aux incertitudes inter (10) et intra espèce (10)

(qui sont donc multipliées, 10 x 10 = 100). Ainsi, pour une

personne d’un poids corporel de 60 kg, présentant un taux

d’absorption de 20 % du glyphosate (Niemann et coll.,

2015

; maintenue en 2018). Cette valeur est calculée sur la base

de la dose sans effet nocif (Non Observed Adverse Effect

Level ; NOAEL) établie à 50 mg/kg pc/j à partir d’études

chez le rat et le lapin. En effet, la DJA est obtenue en

divisant la NOAEL par un facteur de sécurité égal à 100,

correspondant aux incertitudes inter (10) et intra espèce (10)

(qui sont donc multipliées, 10 x 10 = 100). Ainsi, pour une

personne d’un poids corporel de 60 kg, présentant un taux

d’absorption de 20 % du glyphosate (Niemann et coll.,

2015 ) et une élimination rapide urinaire avec un volume d’urine de

1,5 à 2,0 l/j, le calcul aboutit à : 0,5 x 60 x 0,2/1,5

à 2 = 3,0 à 4,0 mg/l de glyphosate dans les urines de 24 h (ou

3 000 à 4 000 µg/l). Cette valeur est bien supérieure (3 000 à

4 000 fois) à celle retrouvée dans les urines qui est de l’ordre

de 1 µg/l d’urine pour la population générale en Europe. Même si

la valeur de la DJA est sous-estimée d’un facteur 10, le facteur

de sécurité serait égal à 300-400 ce qui est en faveur, en

l’état actuel des connaissances et des méthodes expérimentales

utilisées, d’une absence de risque. Par ailleurs, d’après des

analyses de dosages urinaires chez des travailleurs exposés,

l’exposition correspondait en moyenne à 0,4 % de la DJA avec un

maximum de 2 %, soit en moyenne 2 µg/kg/j (Niemann et coll.,

2015

) et une élimination rapide urinaire avec un volume d’urine de

1,5 à 2,0 l/j, le calcul aboutit à : 0,5 x 60 x 0,2/1,5

à 2 = 3,0 à 4,0 mg/l de glyphosate dans les urines de 24 h (ou

3 000 à 4 000 µg/l). Cette valeur est bien supérieure (3 000 à

4 000 fois) à celle retrouvée dans les urines qui est de l’ordre

de 1 µg/l d’urine pour la population générale en Europe. Même si

la valeur de la DJA est sous-estimée d’un facteur 10, le facteur

de sécurité serait égal à 300-400 ce qui est en faveur, en

l’état actuel des connaissances et des méthodes expérimentales

utilisées, d’une absence de risque. Par ailleurs, d’après des

analyses de dosages urinaires chez des travailleurs exposés,

l’exposition correspondait en moyenne à 0,4 % de la DJA avec un

maximum de 2 %, soit en moyenne 2 µg/kg/j (Niemann et coll.,

2015 ). Les travaux récents montrant que l’absorption intestinale

du glyphosate serait inférieure (1 à 6 %, Zoller et coll.,

2020

). Les travaux récents montrant que l’absorption intestinale

du glyphosate serait inférieure (1 à 6 %, Zoller et coll.,

2020 ; Faniband et coll., 2021

; Faniband et coll., 2021 ) à celle estimée initialement (20 à

30 %, ATSDR, 2019

) à celle estimée initialement (20 à

30 %, ATSDR, 2019 ) ne modifient pas la DJA, dans la

mesure où celle-ci est construite en étudiant le lien entre la

dose externe et la survenue d’un effet toxique.

) ne modifient pas la DJA, dans la

mesure où celle-ci est construite en étudiant le lien entre la

dose externe et la survenue d’un effet toxique.Données épidémiologiques

Lymphomes non hodgkiniens

Données provenant de l’expertise collective de 2013

), le glyphosate était associé à

un excès de risque significatif de LNH avec une présomption

faible ou moyenne selon les populations exposées

(agriculteurs, exposition professionnelle englobant toute

catégorie d’emploi : applicateurs, éleveurs). Il en était de

même de l’association glyphosate et malathion

(tableau 19.II

), le glyphosate était associé à

un excès de risque significatif de LNH avec une présomption

faible ou moyenne selon les populations exposées

(agriculteurs, exposition professionnelle englobant toute

catégorie d’emploi : applicateurs, éleveurs). Il en était de

même de l’association glyphosate et malathion

(tableau 19.II ).

).Tableau 19.II Exposition au glyphosate et survenue de LNH : expertise collective de 2013

|

Aminophosphonate glycine

|

Populations exposées

Présomption d’un lien |

|

|---|---|---|

|

Glyphosate

|

Agriculteurs

|

±

|

|

Exposition professionnelle

|

+

|

|

|

Glyphosate + malathion

|

Exposition professionnelle

|

±

|

+ d’après quatre études cas-témoins

±

d’après les résultats d’une cohorte (agriculteurs) ou

une étude cas-témoins (glyphosate +

malathion)

) avait rapporté une association

statistiquement significative avec certains sous-types de

lymphomes à cellules B comme le lymphome

lymphocytique/leucémie lymphoïde chronique. Une étude

cas-témoins menée au Canada avait montré que l’exposition au

glyphosate seul n’augmentait pas le risque de LNH alors que

son utilisation en combinaison avec le malathion induisait

une augmentation significative du risque (OR = 2,10 ;

IC 95 % [1,31-3,37]) (Hohenadel et coll.,

2011

) avait rapporté une association

statistiquement significative avec certains sous-types de

lymphomes à cellules B comme le lymphome

lymphocytique/leucémie lymphoïde chronique. Une étude

cas-témoins menée au Canada avait montré que l’exposition au

glyphosate seul n’augmentait pas le risque de LNH alors que

son utilisation en combinaison avec le malathion induisait

une augmentation significative du risque (OR = 2,10 ;

IC 95 % [1,31-3,37]) (Hohenadel et coll.,

2011 ).

).Nouvelles données

Méta-analyses

). Le risque de LNH était

associé positivement à l’exposition professionnelle au

glyphosate (mRR = 1,5 ; IC 95 % [1,1-2,0]), résultat

observé à partir d’études publiées antérieurement et

déjà prises en compte dans la précédente expertise

collective (cinq études cas-témoins et la cohorte AHS

dans son analyse publiée en 2005). L’association était

renforcée lorsqu’on considérait le lien entre

l’exposition au glyphosate et les lymphomes à cellules B

(mRR = 2,0 ; IC 95 % [1,1-3,6]) sans hétérogénéité entre

les résultats des études.

). Le risque de LNH était

associé positivement à l’exposition professionnelle au

glyphosate (mRR = 1,5 ; IC 95 % [1,1-2,0]), résultat

observé à partir d’études publiées antérieurement et

déjà prises en compte dans la précédente expertise

collective (cinq études cas-témoins et la cohorte AHS

dans son analyse publiée en 2005). L’association était

renforcée lorsqu’on considérait le lien entre

l’exposition au glyphosate et les lymphomes à cellules B

(mRR = 2,0 ; IC 95 % [1,1-3,6]) sans hétérogénéité entre

les résultats des études. ) étudiait le rôle de

l’exposition (de façon binaire : oui/non) entre

14 familles de pesticides et 33 substances actives dont

le glyphosate et le risque de LNH et de ses principaux

sous-types. Ce travail reposait sur les données de trois

cohortes de travailleurs agricoles : AHS (États-Unis),

AGRICAN (France) et CNAP (Norvège), totalisant plus de

300 000 sujets, 2 430 cas et 3,5 millions de

personnes-années à risque. Parmi les associations

testées, peu apparaissaient significatives mais une

association positive statistiquement significative était

observée entre l’exposition au glyphosate et le risque

de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB, l’un des

sous-types de LNH le plus fréquent), après ajustement

sur les autres pesticides (mRR = 1,4 ; IC 95 %

[1,0-1,9]). Aucune hétérogénéité entre les résultats des

trois cohortes n’est objectivée. Cette élévation

statistiquement significative du risque reposait

principalement sur les données de la cohorte norvégienne

(CNAP) avec un risque de LDGCB associé à l’exposition au

glyphosate RR = 1,7 ; IC 95 % [1,1-2,7] (100 cas

exposés), tandis que les risques étaient légèrement

élevés mais non significatifs dans les cohortes

américaine (AHS) et française (AGRICAN) avec

respectivement : RR = 1,2 ; IC 95 % [0,7-2,0] (93 cas

exposés) et RR = 1,1 ; IC 95 % [0,5-2,2] (28 cas

exposés). Le glyphosate était utilisé respectivement par

38 %, 83 % et 36 % des agriculteurs et ouvriers

agricoles des cohortes CNAP, AHS et AGRICAN.

) étudiait le rôle de

l’exposition (de façon binaire : oui/non) entre

14 familles de pesticides et 33 substances actives dont

le glyphosate et le risque de LNH et de ses principaux

sous-types. Ce travail reposait sur les données de trois

cohortes de travailleurs agricoles : AHS (États-Unis),

AGRICAN (France) et CNAP (Norvège), totalisant plus de

300 000 sujets, 2 430 cas et 3,5 millions de

personnes-années à risque. Parmi les associations

testées, peu apparaissaient significatives mais une

association positive statistiquement significative était

observée entre l’exposition au glyphosate et le risque

de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB, l’un des

sous-types de LNH le plus fréquent), après ajustement

sur les autres pesticides (mRR = 1,4 ; IC 95 %

[1,0-1,9]). Aucune hétérogénéité entre les résultats des

trois cohortes n’est objectivée. Cette élévation

statistiquement significative du risque reposait

principalement sur les données de la cohorte norvégienne

(CNAP) avec un risque de LDGCB associé à l’exposition au

glyphosate RR = 1,7 ; IC 95 % [1,1-2,7] (100 cas

exposés), tandis que les risques étaient légèrement

élevés mais non significatifs dans les cohortes

américaine (AHS) et française (AGRICAN) avec

respectivement : RR = 1,2 ; IC 95 % [0,7-2,0] (93 cas

exposés) et RR = 1,1 ; IC 95 % [0,5-2,2] (28 cas

exposés). Le glyphosate était utilisé respectivement par

38 %, 83 % et 36 % des agriculteurs et ouvriers

agricoles des cohortes CNAP, AHS et AGRICAN. ; Zhang et coll.,

2019

; Zhang et coll.,

2019 ) et une analyse « poolée »

(Pahwa et coll., 2019

) et une analyse « poolée »

(Pahwa et coll., 2019 ) ont étudié la relation

entre une exposition professionnelle au glyphosate et le

risque de LNH en agrégeant les mêmes études que Schinasi

et Leon (2014

) ont étudié la relation

entre une exposition professionnelle au glyphosate et le

risque de LNH en agrégeant les mêmes études que Schinasi

et Leon (2014 ). Les méta-analyses

reposaient sur les mêmes cinq études cas-témoins

antérieurement publiées (entre 2001 et 2009) et les

données de la cohorte AHS. L’étude de Zhang et coll. a

inclus l’analyse la plus récente de la cohorte AHS

publiée en 2018 (Andreotti et coll.,

2018

). Les méta-analyses

reposaient sur les mêmes cinq études cas-témoins

antérieurement publiées (entre 2001 et 2009) et les

données de la cohorte AHS. L’étude de Zhang et coll. a

inclus l’analyse la plus récente de la cohorte AHS

publiée en 2018 (Andreotti et coll.,

2018 ), tandis que celle de Chang

et Delzell était basée sur une analyse de l’AHS publiée

en 2005 (de Roos et coll.,

2005

), tandis que celle de Chang

et Delzell était basée sur une analyse de l’AHS publiée

en 2005 (de Roos et coll.,

2005 ). La première méta-analyse

(Chang et Delzell, 2016

). La première méta-analyse

(Chang et Delzell, 2016 ), mettait en évidence un

risque augmenté de LNH statistiquement significatif chez

les agriculteurs exposés au glyphosate mRR = 1,3 ;

IC 95 % [1,0-1,6] avec peu d’hétérogénéité dans les

résultats des études (I2 = 0 %) et pas de

biais de publication détecté. Cette association était

robuste à plusieurs analyses secondaires selon la

méthode statistique, la permutation des résultats par

ceux d’une analyse plus récente, ou les deux à la fois.

La seconde méta-analyse (Zhang et coll.,

2019

), mettait en évidence un

risque augmenté de LNH statistiquement significatif chez

les agriculteurs exposés au glyphosate mRR = 1,3 ;

IC 95 % [1,0-1,6] avec peu d’hétérogénéité dans les

résultats des études (I2 = 0 %) et pas de

biais de publication détecté. Cette association était

robuste à plusieurs analyses secondaires selon la

méthode statistique, la permutation des résultats par

ceux d’une analyse plus récente, ou les deux à la fois.

La seconde méta-analyse (Zhang et coll.,

2019 ) se concentrait sur les

sujets les plus exposés au glyphosate (en durée et en

intensité) et rapportait un risque légèrement plus

élevé : mOR = 1,4 ; IC 95 % [1,1-1,8]. Une analyse

complémentaire à partir des données de l’AHS de 2005 et

des groupes les plus fortement exposés montrait un

risque de LNH comparable : mOR = 1,5 ; IC 95 %

[1,1-1,9]. Plusieurs analyses de sensibilité utilisant

différentes catégorisations de l’exposition, selon les

sous-types de LNH inclus, le lieu géographique de

l’étude, l’exposition à d’autres pesticides, le type

d’analyse statistique, ou l’exclusion tour à tour d’une

des six études, ont retrouvé des risques comparables. Au

total, cette dernière étude rapporte un risque

légèrement plus élevé que les deux autres méta-analyses

(Schinasi et Leon, 2014

) se concentrait sur les

sujets les plus exposés au glyphosate (en durée et en

intensité) et rapportait un risque légèrement plus

élevé : mOR = 1,4 ; IC 95 % [1,1-1,8]. Une analyse

complémentaire à partir des données de l’AHS de 2005 et

des groupes les plus fortement exposés montrait un

risque de LNH comparable : mOR = 1,5 ; IC 95 %

[1,1-1,9]. Plusieurs analyses de sensibilité utilisant

différentes catégorisations de l’exposition, selon les

sous-types de LNH inclus, le lieu géographique de

l’étude, l’exposition à d’autres pesticides, le type

d’analyse statistique, ou l’exclusion tour à tour d’une

des six études, ont retrouvé des risques comparables. Au

total, cette dernière étude rapporte un risque

légèrement plus élevé que les deux autres méta-analyses

(Schinasi et Leon, 2014 ; Chang et Delzell,

2016

; Chang et Delzell,

2016 ). Cette étude est la seule à

aborder l’analyse des groupes les plus exposés au

glyphosate. Une autre différence notable est l’inclusion

des cas de myélome multiple dans le groupe des LNH dans

la dernière version de l’analyse de l’AHS (conformément

à la classification OMS et à une publication du

consortium InterLymph qui placent ces hémopathies

malignes dans le groupe des hémopathies lymphoïdes à

cellules B matures car dérivant d’une prolifération

monoclonale de plasmocytes). Cependant, une analyse de

sensibilité montrait que les résultats n’étaient pas

expliqués par la prise en compte des myélomes. En effet,

une association entre le myélome multiple et le

glyphosate, si elle existait, aurait pu être à l’origine

de cette élévation du risque, mais cela n’était pas

démontré dans la dernière analyse de la cohorte AHS et

repose aujourd’hui sur un faible niveau de preuve.

Aucune analyse par sous-type de LNH n’était disponible

dans la méta-analyse de Zhang et coll. Les deux seuls

résultats allant dans le même sens et étant spécifiques

d’un sous-type de lymphome (le LDGCB et plus largement

le lymphome B) était donc ceux publiés respectivement

par Leon et coll. en

2019

). Cette étude est la seule à

aborder l’analyse des groupes les plus exposés au

glyphosate. Une autre différence notable est l’inclusion

des cas de myélome multiple dans le groupe des LNH dans

la dernière version de l’analyse de l’AHS (conformément

à la classification OMS et à une publication du

consortium InterLymph qui placent ces hémopathies

malignes dans le groupe des hémopathies lymphoïdes à

cellules B matures car dérivant d’une prolifération

monoclonale de plasmocytes). Cependant, une analyse de

sensibilité montrait que les résultats n’étaient pas

expliqués par la prise en compte des myélomes. En effet,

une association entre le myélome multiple et le

glyphosate, si elle existait, aurait pu être à l’origine

de cette élévation du risque, mais cela n’était pas

démontré dans la dernière analyse de la cohorte AHS et

repose aujourd’hui sur un faible niveau de preuve.

Aucune analyse par sous-type de LNH n’était disponible

dans la méta-analyse de Zhang et coll. Les deux seuls

résultats allant dans le même sens et étant spécifiques

d’un sous-type de lymphome (le LDGCB et plus largement

le lymphome B) était donc ceux publiés respectivement

par Leon et coll. en

2019 et Schinasi et Leon en

2014

et Schinasi et Leon en

2014 , déjà évoqués ci-dessus.

, déjà évoqués ci-dessus. ). Elle utilisait les études

cas-témoins menées aux États-Unis et au Canada (North

American Pooled Project), études dont la

majorité étaient prises en compte dans les méta-analyses

décrites plus haut. Les auteurs montraient que les

sujets ayant utilisé du glyphosate avaient un risque

augmenté de LNH (OR = 1,4 ; IC 95 % [1,1-1,8]) mais,

après ajustement sur l’exposition aux pesticides 2,4-D,

dicamba et malathion, le risque était atténué et non

significatif (OR = 1,1 ; IC 95 % [0,8-1,5]). Les auteurs

faisaient les mêmes observations concernant l’analyse

par sous-type de LNH. Cependant, une association

positive statistiquement significative avec le risque de

LNH était observée chez les sujets du

3e tercile c’est-à-dire ayant utilisé du

glyphosate plus de deux jours par an (OR = 1,7 ; IC 95 %

[1,0-2,9] ; p de tendance = 0,2) de même que chez les

sujets atteints de LDGCB (OR = 2,1 [1,1-4,3] ; p de

tendance = 0,2) ce qui était concordant avec les

méta-analyses présentées plus haut, en particulier celle

de Zhang et coll. Ces risques augmentés n’étaient

toutefois pas retrouvés avec la durée de l’exposition en

années. La tendance vie entière était significative

uniquement pour le lymphome lymphocytique lorsqu’on