Pesticides et effets sur la santé

III. Autres pathologies et évènements de santé

2021

| ANALYSE |

17-

Pathologies thyroïdiennes

).

Malgré des données toxicologiques positives pour certains pesticides sur

des modèles in vivo (rongeurs) ou in vitro, aucune étude

de cohorte prospective en population générale n’existait à l’époque, et

il était difficile de conclure quant aux effets des pesticides sur la

fonction thyroïdienne à partir de quelques études transversales. Ces

études montraient de faibles associations entre certains composés,

appartenant aux familles des organo-phosphorés ou des organochlorés, et

une modification du taux d’hormones thyroïdiennes (HT) ou une

hypothyroïdie. Depuis, la littérature s’est étoffée tant en

épidémiologie qu’en toxicologie moléculaire avec pour conséquence cette

synthèse des connaissances sur le rôle des pesticides dans la survenue

de pathologies thyroïdiennes.

).

Malgré des données toxicologiques positives pour certains pesticides sur

des modèles in vivo (rongeurs) ou in vitro, aucune étude

de cohorte prospective en population générale n’existait à l’époque, et

il était difficile de conclure quant aux effets des pesticides sur la

fonction thyroïdienne à partir de quelques études transversales. Ces

études montraient de faibles associations entre certains composés,

appartenant aux familles des organo-phosphorés ou des organochlorés, et

une modification du taux d’hormones thyroïdiennes (HT) ou une

hypothyroïdie. Depuis, la littérature s’est étoffée tant en

épidémiologie qu’en toxicologie moléculaire avec pour conséquence cette

synthèse des connaissances sur le rôle des pesticides dans la survenue

de pathologies thyroïdiennes.Physiologie de la thyroïde

Hormones thyroïdiennes

). L’iode est un oligo-élément qui est

indispensable à la fabrication des HT. Une dose minimale d’iode

est nécessaire pour un bon fonctionnement de la thyroïde.

Présent en très faible quantité dans le corps, il doit être

fourni par l’alimentation quotidienne (notamment sel iodé de

cuisine, poissons, fruits de mer). La TSH participe à la

captation de l’iode de la circulation sanguine et sa fixation

sur la TG, puis à terme à la libération de T3, T4 et de TG dans

la circulation sanguine.

). L’iode est un oligo-élément qui est

indispensable à la fabrication des HT. Une dose minimale d’iode

est nécessaire pour un bon fonctionnement de la thyroïde.

Présent en très faible quantité dans le corps, il doit être

fourni par l’alimentation quotidienne (notamment sel iodé de

cuisine, poissons, fruits de mer). La TSH participe à la

captation de l’iode de la circulation sanguine et sa fixation

sur la TG, puis à terme à la libération de T3, T4 et de TG dans

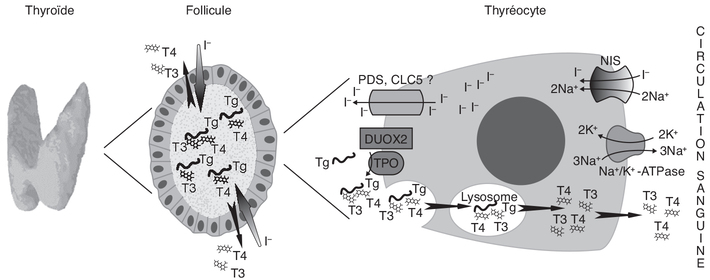

la circulation sanguine. ) (figure 17.1

) (figure 17.1 ).

L’activité et l’expression de ce transporteur sont stimulées par

la TSH. L’iode est oxydé en présence

d’H2O2 par la thyroperoxydase (TPO)

localisée sur la membrane en contact avec le colloïde et peut

ainsi se lier aux résidus tyrosine de la TG. Cette réaction

aboutit à la formation du mono-iodotyrosine (MIT) puis avec la

fixation d’un second atome d’iode, au di-iodotyrosine (DIT). Les

molécules de TG iodées sont substrats d’une réaction de couplage

des résidus iodo-tyrosine catalysée par la TPO produisant la T3

(MIT + DIT) et la T4 (DIT + DIT). Cette dernière est une hormone

de réserve, produite en plus grande quantité que la T3 et qui

peut à tout moment être modifiée en T3 par la déiodation qui est

la forme active. La MIT et la DIT sont métabolisées, dans la

thyroïde, en iodure et en tyrosine par une iodotyrosine

déhalogénase (Dehal1). L’iodure ainsi libéré peut alors être

réintroduit dans le processus d’organification. L’activité

Dehal1 est critique pour la synthèse de quantités adéquates d’HT

car elle assure ce recyclage de l’iodure intra-thyroïdien à

partir des formes intermédiaires des HT. La quantité d’iodure

recyclé est 3 à 5 fois plus importante que celle provenant de

l’alimentation au niveau de l’iode utilisé dans la synthèse des

HT (Hichri, 2018

).

L’activité et l’expression de ce transporteur sont stimulées par

la TSH. L’iode est oxydé en présence

d’H2O2 par la thyroperoxydase (TPO)

localisée sur la membrane en contact avec le colloïde et peut

ainsi se lier aux résidus tyrosine de la TG. Cette réaction

aboutit à la formation du mono-iodotyrosine (MIT) puis avec la

fixation d’un second atome d’iode, au di-iodotyrosine (DIT). Les

molécules de TG iodées sont substrats d’une réaction de couplage

des résidus iodo-tyrosine catalysée par la TPO produisant la T3

(MIT + DIT) et la T4 (DIT + DIT). Cette dernière est une hormone

de réserve, produite en plus grande quantité que la T3 et qui

peut à tout moment être modifiée en T3 par la déiodation qui est

la forme active. La MIT et la DIT sont métabolisées, dans la

thyroïde, en iodure et en tyrosine par une iodotyrosine

déhalogénase (Dehal1). L’iodure ainsi libéré peut alors être

réintroduit dans le processus d’organification. L’activité

Dehal1 est critique pour la synthèse de quantités adéquates d’HT

car elle assure ce recyclage de l’iodure intra-thyroïdien à

partir des formes intermédiaires des HT. La quantité d’iodure

recyclé est 3 à 5 fois plus importante que celle provenant de

l’alimentation au niveau de l’iode utilisé dans la synthèse des

HT (Hichri, 2018 ).

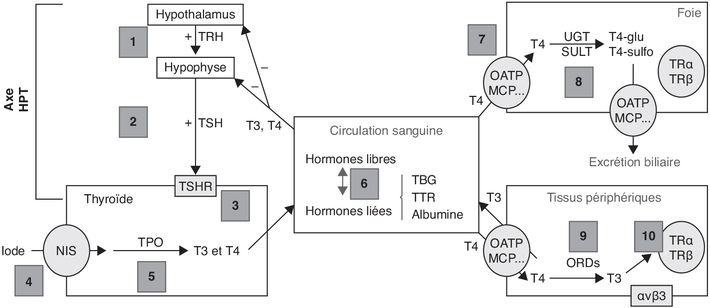

).Régulation de la production et de la biodisponibilité des hormones thyroïdiennes

). La TRH stimule la synthèse de la

TSH par l’antéhypophyse dont la sécrétion est aussi contrôlée

par les TR (Szkudlinski et coll.,

2002

). La TRH stimule la synthèse de la

TSH par l’antéhypophyse dont la sécrétion est aussi contrôlée

par les TR (Szkudlinski et coll.,

2002 ). La TSH se lie au récepteur de l’hormone stimulant la

thyroïde (TSHR) exprimé au niveau de la membrane basolatérale

des cellules folliculaires de la thyroïde. Ce récepteur couplé à

la protéine G provoque par l’intermédiaire de l’adénylate

cyclase, une augmentation de l’adénosine 3’,5’-monophosphate

cyclique (AMPc) intracellulaire entraînant une production accrue

d’HT dans les cellules folliculaires. Seules les concentrations

circulantes libres (T4L et T3L ; L pour « libre ») participent

au rétrocontrôle négatif sur la TSH hypophysaire et la TRH

hypothalamique.

). La TSH se lie au récepteur de l’hormone stimulant la

thyroïde (TSHR) exprimé au niveau de la membrane basolatérale

des cellules folliculaires de la thyroïde. Ce récepteur couplé à

la protéine G provoque par l’intermédiaire de l’adénylate

cyclase, une augmentation de l’adénosine 3’,5’-monophosphate

cyclique (AMPc) intracellulaire entraînant une production accrue

d’HT dans les cellules folliculaires. Seules les concentrations

circulantes libres (T4L et T3L ; L pour « libre ») participent

au rétrocontrôle négatif sur la TSH hypophysaire et la TRH

hypothalamique. ). Chez l’être humain, la T4 circulante est à 75 % liée à la

TBG, à 15 % à la TTR et à 10 % à l’albumine. La fraction libre

des HT représente en effet moins de 0,5 % de la concentration

sérique totale.

). Chez l’être humain, la T4 circulante est à 75 % liée à la

TBG, à 15 % à la TTR et à 10 % à l’albumine. La fraction libre

des HT représente en effet moins de 0,5 % de la concentration

sérique totale. ). La concentration de T3 est indépendante des variations

physiologiques ou pathologiques des protéines porteuses à

l’inverse de la T4. En effet, une augmentation de T4 peut

résulter d’une élévation de la TBG ou inversement pour une

diminution de T4, variations induites en particulier par des

xénobiotiques dont certains médicaments.

). La concentration de T3 est indépendante des variations

physiologiques ou pathologiques des protéines porteuses à

l’inverse de la T4. En effet, une augmentation de T4 peut

résulter d’une élévation de la TBG ou inversement pour une

diminution de T4, variations induites en particulier par des

xénobiotiques dont certains médicaments. et

17.3

et

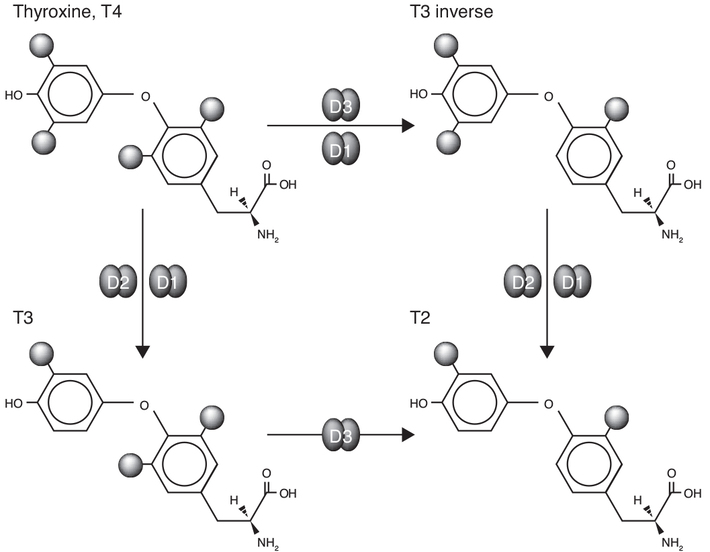

17.3 ). Par ailleurs, T4,

une pré-hormone (qui n’a pas d’action sur les TR), peut aussi

avec T3 être déiodinée en métabolites inactifs ou quasi-inactifs

T3 reverse (rT3), T2 et T1 suite à l’action de D3

(Dentice et coll., 2013

). Par ailleurs, T4,

une pré-hormone (qui n’a pas d’action sur les TR), peut aussi

avec T3 être déiodinée en métabolites inactifs ou quasi-inactifs

T3 reverse (rT3), T2 et T1 suite à l’action de D3

(Dentice et coll., 2013 ; Gereben et coll.,

2015

; Gereben et coll.,

2015 ). L’expression des 5’-déisodases D1, D2 et D3 est variable

dans le temps et selon les organes, ce qui constitue un

mécanisme important de modulation de la signalisation des HT

(Bianco et Kim, 2006

). L’expression des 5’-déisodases D1, D2 et D3 est variable

dans le temps et selon les organes, ce qui constitue un

mécanisme important de modulation de la signalisation des HT

(Bianco et Kim, 2006 ; Bianco,

2011

; Bianco,

2011 ; Gereben et coll., 2015

; Gereben et coll., 2015 ).

). | Figure 17.2 Régulation de l’activité des hormones

thyroïdiennes par la déiodation (d’après Bianco et Kim,

2006 ) ) |

Récepteurs des hormones thyroïdiennes

). Chez les vertébrés, T3 est le ligand majoritaire d’une

isoforme (TRa 1) d’un des récepteurs (Tata,

2013

). Chez les vertébrés, T3 est le ligand majoritaire d’une

isoforme (TRa 1) d’un des récepteurs (Tata,

2013 ; Taylor et Heyland, 2017

; Taylor et Heyland, 2017 ; Vella et Hollenberg,

2017

; Vella et Hollenberg,

2017 ). Outre les récepteurs nucléaires, l’intégrine

αvβ3, un récepteur et molécule

d’adhésion transmembranaire liant la vitronectine (une

glycoprotéine sérique), a été identifiée comme récepteur de

nombreux ligands incluant les HT (Bergh et coll.,

2005

). Outre les récepteurs nucléaires, l’intégrine

αvβ3, un récepteur et molécule

d’adhésion transmembranaire liant la vitronectine (une

glycoprotéine sérique), a été identifiée comme récepteur de

nombreux ligands incluant les HT (Bergh et coll.,

2005 ).

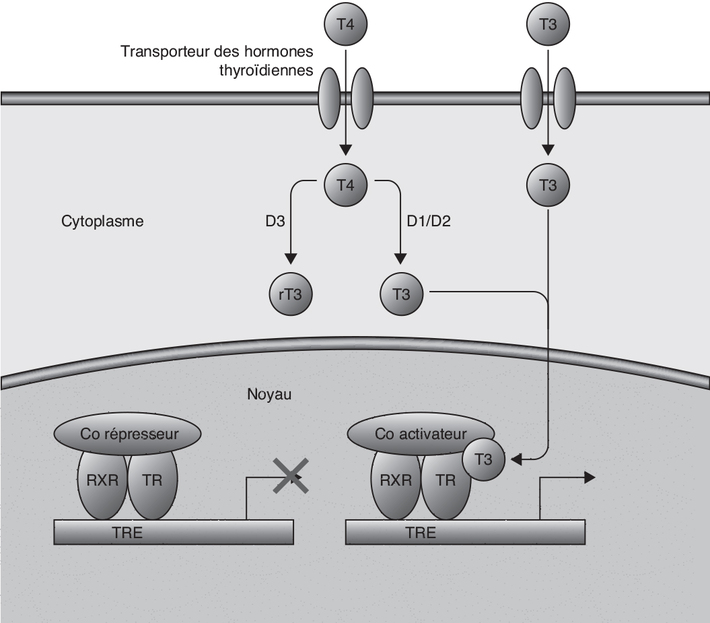

). ) ; ils

forment des hétérodimères avec le récepteur X de rétinoïdes,

inactifs en l’absence de ligands (et recrutant à cet effet, des

corépresseurs transcriptionnels). La liaison des HT aux TR

nucléaires induit l’activation de l’hétérodimère qui échange ces

co-répresseurs avec des coactivateurs, permettant l’activation

transcriptionnelle des gènes cibles. Le récepteur TRβ semble

principalement impliqué dans le rétrocontrôle de la sécrétion

hypophysaire de TSH et dans le développement de l’audition. En

revanche, l’invalidation de TRα conduit à une atrophie

thyroïdienne avec diminution des taux de TSH et des HT. Certains

organes constituent des tissus cibles spécifiques d’un type de

récepteur comme l’oreille interne, l’hypophyse, le cœur, le

foie, l’os ou l’intestin grêle. Cependant, les TRα et TRβ

peuvent coopérer dans certains cas (Flamant et coll.,

2007

) ; ils

forment des hétérodimères avec le récepteur X de rétinoïdes,

inactifs en l’absence de ligands (et recrutant à cet effet, des

corépresseurs transcriptionnels). La liaison des HT aux TR

nucléaires induit l’activation de l’hétérodimère qui échange ces

co-répresseurs avec des coactivateurs, permettant l’activation

transcriptionnelle des gènes cibles. Le récepteur TRβ semble

principalement impliqué dans le rétrocontrôle de la sécrétion

hypophysaire de TSH et dans le développement de l’audition. En

revanche, l’invalidation de TRα conduit à une atrophie

thyroïdienne avec diminution des taux de TSH et des HT. Certains

organes constituent des tissus cibles spécifiques d’un type de

récepteur comme l’oreille interne, l’hypophyse, le cœur, le

foie, l’os ou l’intestin grêle. Cependant, les TRα et TRβ

peuvent coopérer dans certains cas (Flamant et coll.,

2007 ).

). ; Taylor et Heyland,

2017

; Taylor et Heyland,

2017 ). Les données cristallographiques du récepteur

αvβ3 révèlent deux domaines de liaison

S1 et S2 (Lin et coll., 2011

). Les données cristallographiques du récepteur

αvβ3 révèlent deux domaines de liaison

S1 et S2 (Lin et coll., 2011 ). T3 se lie au domaine S1 et active

la PI3K via la kinase Src alors que T3 et T4 se lient au domaine

S2 et activent MAPK1 et 2. Les gènes régulés par la liaison des

HT à l’intégrine αvβ3 incluent ceux codant

pour les récepteurs d’hormones non peptidiques TR et ERα et

d’autres codant pour des protéines qui contrôlent l’angiogenèse

et qui sont associés au développement tumoral (FGF2, MMP2,

HIFIA, COX2) (Davis et coll.,

2016

). T3 se lie au domaine S1 et active

la PI3K via la kinase Src alors que T3 et T4 se lient au domaine

S2 et activent MAPK1 et 2. Les gènes régulés par la liaison des

HT à l’intégrine αvβ3 incluent ceux codant

pour les récepteurs d’hormones non peptidiques TR et ERα et

d’autres codant pour des protéines qui contrôlent l’angiogenèse

et qui sont associés au développement tumoral (FGF2, MMP2,

HIFIA, COX2) (Davis et coll.,

2016 ). Parmi d’autres activités non génomiques des HT, il est

rapporté que i) T4 module la localisation et l’activité

de la désiodase D2, et ainsi la production de T3, en régulant la

dynamique du cytosquelette d’actine des astrocytes (Farwell et

coll., 1990

). Parmi d’autres activités non génomiques des HT, il est

rapporté que i) T4 module la localisation et l’activité

de la désiodase D2, et ainsi la production de T3, en régulant la

dynamique du cytosquelette d’actine des astrocytes (Farwell et

coll., 1990 ) ; ii) T3 participe à la

respiration cellulaire via l’interaction avec le récepteur p43

de la matrice mitochondriale (43-kDa c-ErbAα1) (Casas et coll.,

1999

) ; ii) T3 participe à la

respiration cellulaire via l’interaction avec le récepteur p43

de la matrice mitochondriale (43-kDa c-ErbAα1) (Casas et coll.,

1999 ) avec pour conséquence une contribution à l’intolérance au

glucose et à l’insulino-résistance (Davis et coll.,

2016

) avec pour conséquence une contribution à l’intolérance au

glucose et à l’insulino-résistance (Davis et coll.,

2016 ) ; iii) T2 participe aux régulations métaboliques via

des interactions complexes avec la chaîne respiratoire

mitochondriale (Lanni et coll.,

2005

) ; iii) T2 participe aux régulations métaboliques via

des interactions complexes avec la chaîne respiratoire

mitochondriale (Lanni et coll.,

2005 ; Davis et coll., 2016

; Davis et coll., 2016 ).

).Métabolisme et excrétion

) et glucuronyltransférase (Barter et Klaassen,

1992

) et glucuronyltransférase (Barter et Klaassen,

1992 ). Comme des inducteurs d’UGT peuvent augmenter l’élimination

de T4 et non de T3, cette régulation du taux d’hormones libres

repose sur l’activité d’isoenzymes différentes pour UGT ou SULT

(Visser, 1996

). Comme des inducteurs d’UGT peuvent augmenter l’élimination

de T4 et non de T3, cette régulation du taux d’hormones libres

repose sur l’activité d’isoenzymes différentes pour UGT ou SULT

(Visser, 1996 ).

).Pathologies de la thyroïde

). Plus généralement, une méta-analyse de 17 études européennes a

rapporté une prévalence des dysthyroïdies (formes cliniques et

sous-cliniques) de 11 %, avec seulement la moitié des patients qui

seraient diagnostiqués (Garmendia Madariaga et coll.,

2014

). Plus généralement, une méta-analyse de 17 études européennes a

rapporté une prévalence des dysthyroïdies (formes cliniques et

sous-cliniques) de 11 %, avec seulement la moitié des patients qui

seraient diagnostiqués (Garmendia Madariaga et coll.,

2014 ).

En ce qui concerne les données françaises, dans le cadre de l’étude

SU.VI.MAX sur la consommation alimentaire et la santé, menée chez

des hommes de 45-60 ans et des femmes de 35-60 ans, l’incidence

annuelle moyenne des dysthyroïdies était de 267 cas pour

100 000 personnes pour l’ensemble de la population, correspondant à

une incidence globale de 2,0 % sur la période de l’étude de 7,5 ans

(Estaquio et coll., 2009

).

En ce qui concerne les données françaises, dans le cadre de l’étude

SU.VI.MAX sur la consommation alimentaire et la santé, menée chez

des hommes de 45-60 ans et des femmes de 35-60 ans, l’incidence

annuelle moyenne des dysthyroïdies était de 267 cas pour

100 000 personnes pour l’ensemble de la population, correspondant à

une incidence globale de 2,0 % sur la période de l’étude de 7,5 ans

(Estaquio et coll., 2009 ). Plus récemment, Barry et coll. ont

constaté une augmentation de l’incidence des hypothyroïdies

congénitales avec glande en place (par opposition aux dysgénésies)

en France durant la période 2002-2012, avec des disparités

régionales (Barry et coll., 2015

). Plus récemment, Barry et coll. ont

constaté une augmentation de l’incidence des hypothyroïdies

congénitales avec glande en place (par opposition aux dysgénésies)

en France durant la période 2002-2012, avec des disparités

régionales (Barry et coll., 2015 ).

). ; Burch,

2019

; Burch,

2019 ;

Lin et coll., 2019

;

Lin et coll., 2019 ). La carence en iode reste la principale

cause d’hypothyroïdie, mais elle est devenue rare dans les pays

développés (Taylor et coll., 2018

). La carence en iode reste la principale

cause d’hypothyroïdie, mais elle est devenue rare dans les pays

développés (Taylor et coll., 2018 ). S’agissant de celles entraînant une

hyperthyroïdie, on peut citer le sexe féminin, des antécédents

familiaux d’hyperthyroïdie, notamment la maladie de Graves-Basedow,

ou des affections auto-immunes (diabète de type 1, anémie

pernicieuse). Le rôle de multiples substances chimiques pouvant

perturber l’homéostasie thyroïdienne est de plus en plus suggéré,

comme par exemple les ions perchlorates (Leux et Guenel,

2010

). S’agissant de celles entraînant une

hyperthyroïdie, on peut citer le sexe féminin, des antécédents

familiaux d’hyperthyroïdie, notamment la maladie de Graves-Basedow,

ou des affections auto-immunes (diabète de type 1, anémie

pernicieuse). Le rôle de multiples substances chimiques pouvant

perturber l’homéostasie thyroïdienne est de plus en plus suggéré,

comme par exemple les ions perchlorates (Leux et Guenel,

2010 ).

).Données des études épidémiologiques

). Malgré une hétérogénéité méthodologique entre les 19 études

incluses dans la revue, la plupart montrent des effets sur les

niveaux de T3 et T4, et/ou de TSH, et plusieurs révèlent une

association entre l’exposition aux pesticides et l’hypothyroïdie.

Néanmoins, en raison d’un manque d’ajustement pour les variables

confondantes et des méthodes d’échantillonnage peu rigoureuses

identifiés dans la majorité des études, les auteurs ont conclu que,

dans l’ensemble, la connaissance actuelle restait limitée pour un

effet des pesticides sur la thyroïde.

). Malgré une hétérogénéité méthodologique entre les 19 études

incluses dans la revue, la plupart montrent des effets sur les

niveaux de T3 et T4, et/ou de TSH, et plusieurs révèlent une

association entre l’exposition aux pesticides et l’hypothyroïdie.

Néanmoins, en raison d’un manque d’ajustement pour les variables

confondantes et des méthodes d’échantillonnage peu rigoureuses

identifiés dans la majorité des études, les auteurs ont conclu que,

dans l’ensemble, la connaissance actuelle restait limitée pour un

effet des pesticides sur la thyroïde.Exposition aux pesticides en milieu professionnel

(voir en fin de ce chapitre).

(voir en fin de ce chapitre).Pathologies de la thyroïde non cancéreuses

Études chez les applicateurs de pesticides – cohorte Agricultural Health Study

) ou sous-clinique (Lerro et

coll., 2018b

) ou sous-clinique (Lerro et

coll., 2018b ), ou une hyperthyroïdie

(Shrestha et coll.,

2019

), ou une hyperthyroïdie

(Shrestha et coll.,

2019 ).

). ). Cette mesure d’exposition

par questionnaire était réalisée au moment de

l’inclusion chez 35 150 hommes et femmes avec un suivi

de 20 ans. Des analyses de sensibilité ont été réalisées

pour évaluer l’impact de l’attrition (nombre de sujets

perdus de vue au cours du suivi), qui se sont révélées

sans impact sur la mesure de l’association. Dans cette

étude, après ajustement sur sexe, âge, région et

tabagisme, le risque d’hypothyroïdie était augmenté chez

les participants qui avaient déjà utilisé quatre

insecticides organochlorés parmi les sept étudiés

(aldrine, hepta-chlore et lindane parmi les participants

de plus de 62 ans [âge médian de la population à

l’inclusion] ; chlordane chez l’ensemble des

participants), quatre insecticides organophosphorés

parmi les 9 étudiés (coumaphos chez les plus de 62 ans ;

diazinon, dichlorvos, et malathion chez l’ensemble des

participants) et trois herbicides parmi les 18 étudiés

(dicamba, glyphosate et 2,4-D1

chez l’ensemble des participants). Les

HR allaient de 1,21 ; IC 95 % [1,04-1,41] pour le

chlordane à 1,54 ; IC 95 % [1,23-19,4] pour le lindane

chez les plus de 62 ans. Les insecticides carbamates

(n = 3) et pyréthrinoïdes (n = 2), ainsi que les

fongicides (n = 5) et les fumigants (n = 4) étudiés

n’étaient pas associés au risque d’hypothyroïdie. En

ajustant sur les pesticides corrélés, les associations

sont restées significatives pour le chlordane,

l’heptachlore, le diazinon et le dicamba. Le risque

était le plus important parmi ceux avec la plus forte

intensité d’exposition cumulée avec des tendances

linéaires pour le chlordane, le lindane, le diazinon, et

le coumaphos (chez les plus de 62 ans). Il y avait des

tendances (p ≤ 0,2) pour l’aldrine, le dichlorvos, le

fonofos, et la perméthrine, même si les HR

n’augmentaient pas toujours de façon monotone en

fonction de la catégorie d’exposition aux pesticides.

Pour les herbicides, l’augmentation du risque

d’hypothyroïdie était observée pour le 2,4-D (p de

tendance = 0,01). Il y avait aussi une tendance pour le

2,4,5-T (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacetique) parmi les

applicateurs les plus âgés (p de tendance = 0,05), même

si les HR augmentaient faiblement entre les catégories

d’exposition 2 et 3. Même s’il n’y avait pas

d’augmentation dose-réponse pour le glyphosate, les HR

étaient augmentés dans la 2e (1,27 ; IC 95 %

[1,03-1,69]) et 3e catégorie (1,38 ; IC 95 %

[1,12-1,69]) d’exposition cumulée, et un peu moins dans

la dernière catégorie (1,17 ; IC 95 % [0,94-1,45]). Les

résultats de cette étude étaient généralement cohérents

avec les précédentes analyses sur le risque

d’hypothyroïdie en étudiant les cas prévalents de

l’étude AHS ou avec un moindre suivi (Goldner et coll.,

2013

). Cette mesure d’exposition

par questionnaire était réalisée au moment de

l’inclusion chez 35 150 hommes et femmes avec un suivi

de 20 ans. Des analyses de sensibilité ont été réalisées

pour évaluer l’impact de l’attrition (nombre de sujets

perdus de vue au cours du suivi), qui se sont révélées

sans impact sur la mesure de l’association. Dans cette

étude, après ajustement sur sexe, âge, région et

tabagisme, le risque d’hypothyroïdie était augmenté chez

les participants qui avaient déjà utilisé quatre

insecticides organochlorés parmi les sept étudiés

(aldrine, hepta-chlore et lindane parmi les participants

de plus de 62 ans [âge médian de la population à

l’inclusion] ; chlordane chez l’ensemble des

participants), quatre insecticides organophosphorés

parmi les 9 étudiés (coumaphos chez les plus de 62 ans ;

diazinon, dichlorvos, et malathion chez l’ensemble des

participants) et trois herbicides parmi les 18 étudiés

(dicamba, glyphosate et 2,4-D1

chez l’ensemble des participants). Les

HR allaient de 1,21 ; IC 95 % [1,04-1,41] pour le

chlordane à 1,54 ; IC 95 % [1,23-19,4] pour le lindane

chez les plus de 62 ans. Les insecticides carbamates

(n = 3) et pyréthrinoïdes (n = 2), ainsi que les

fongicides (n = 5) et les fumigants (n = 4) étudiés

n’étaient pas associés au risque d’hypothyroïdie. En

ajustant sur les pesticides corrélés, les associations

sont restées significatives pour le chlordane,

l’heptachlore, le diazinon et le dicamba. Le risque

était le plus important parmi ceux avec la plus forte

intensité d’exposition cumulée avec des tendances

linéaires pour le chlordane, le lindane, le diazinon, et

le coumaphos (chez les plus de 62 ans). Il y avait des

tendances (p ≤ 0,2) pour l’aldrine, le dichlorvos, le

fonofos, et la perméthrine, même si les HR

n’augmentaient pas toujours de façon monotone en

fonction de la catégorie d’exposition aux pesticides.

Pour les herbicides, l’augmentation du risque

d’hypothyroïdie était observée pour le 2,4-D (p de

tendance = 0,01). Il y avait aussi une tendance pour le

2,4,5-T (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacetique) parmi les

applicateurs les plus âgés (p de tendance = 0,05), même

si les HR augmentaient faiblement entre les catégories

d’exposition 2 et 3. Même s’il n’y avait pas

d’augmentation dose-réponse pour le glyphosate, les HR

étaient augmentés dans la 2e (1,27 ; IC 95 %

[1,03-1,69]) et 3e catégorie (1,38 ; IC 95 %

[1,12-1,69]) d’exposition cumulée, et un peu moins dans

la dernière catégorie (1,17 ; IC 95 % [0,94-1,45]). Les

résultats de cette étude étaient généralement cohérents

avec les précédentes analyses sur le risque

d’hypothyroïdie en étudiant les cas prévalents de

l’étude AHS ou avec un moindre suivi (Goldner et coll.,

2013 ; Lerro et coll.,

2018b

; Lerro et coll.,

2018b ).

). ). Cette étude a été réalisée

chez des sujets ne déclarant pas de trouble de la

thyroïde et ne prenant aucune médication thyroïdienne.

Les auteurs ont montré parmi cinquante pesticides

différents des associations entre le risque d’une

hypothyroïdie sous-clinique (TSH supérieure à 4,5 mIU/l)

et l’exposition cumulée au cours de la vie à l’aldrine

avec une relation exposition-effet (OR = 4,76 ; IC 95 %

[1,53-14,82] pour la catégorie d’exposition la plus

élevée) et à l’herbicide pendiméthaline (OR = 2,78 ;

IC 95 % [1,30-5,95] pour la catégorie d’exposition la

plus élevée). Le captane et

l’éthyl-dipropylthiocarbamate étaient eux associés, à la

limite de la signification statistique, à une

hypothyroïdie sous-clinique (p de tendance

respectivement 0,09 et 0,05) et à une augmentation de

TSH (p de tendance respectivement 0,05 et 0,04). Le

fumigant bromure de méthyle était associé à une

diminution de la TSH et augmentation de T4. Une

association positive et modeste, mais à la limite de la

signification statistique, était observée entre le

glyphosate et la TSH (OR = 1,14 ; IC 95 % [0,99-1,33]),

ainsi que la trifluraline et la TSH (OR = 1,14 ; IC 95 %

[0,97-1,34]) chez les applicateurs dans la catégorie

d’exposition la plus élevée alors que ces substances

n’étaient pas associées à un risque accru

d’hypothyroïdie sous-clinique. Toutes les associations

étaient ajustées sur l’âge, la région, l’IMC, le

tabagisme et sur les autres pesticides associés au

pesticide étudié.

). Cette étude a été réalisée

chez des sujets ne déclarant pas de trouble de la

thyroïde et ne prenant aucune médication thyroïdienne.

Les auteurs ont montré parmi cinquante pesticides

différents des associations entre le risque d’une

hypothyroïdie sous-clinique (TSH supérieure à 4,5 mIU/l)

et l’exposition cumulée au cours de la vie à l’aldrine

avec une relation exposition-effet (OR = 4,76 ; IC 95 %

[1,53-14,82] pour la catégorie d’exposition la plus

élevée) et à l’herbicide pendiméthaline (OR = 2,78 ;

IC 95 % [1,30-5,95] pour la catégorie d’exposition la

plus élevée). Le captane et

l’éthyl-dipropylthiocarbamate étaient eux associés, à la

limite de la signification statistique, à une

hypothyroïdie sous-clinique (p de tendance

respectivement 0,09 et 0,05) et à une augmentation de

TSH (p de tendance respectivement 0,05 et 0,04). Le

fumigant bromure de méthyle était associé à une

diminution de la TSH et augmentation de T4. Une

association positive et modeste, mais à la limite de la

signification statistique, était observée entre le

glyphosate et la TSH (OR = 1,14 ; IC 95 % [0,99-1,33]),

ainsi que la trifluraline et la TSH (OR = 1,14 ; IC 95 %

[0,97-1,34]) chez les applicateurs dans la catégorie

d’exposition la plus élevée alors que ces substances

n’étaient pas associées à un risque accru

d’hypothyroïdie sous-clinique. Toutes les associations

étaient ajustées sur l’âge, la région, l’IMC, le

tabagisme et sur les autres pesticides associés au

pesticide étudié. ), qui a montré que

l’exposition des applicateurs à certains pesticides

organochlorés (heptachlore, lindane, et chlordane),

organophosphorés (diazinon et malathion) ou herbicides

(2,4-D et dicamba) était associée à une augmentation de

risque d’hypothyroïdie. Les études récentes n’ont pas

confirmé les associations mises en évidence précédemment

impliquant le DDT, le toxaphène et le carbofuran, et

elles ont fait ressortir des associations modestes entre

l’exposition au glyphosate ou à la trifluraline et un

risque accru de l’hypothyroïdie.

), qui a montré que

l’exposition des applicateurs à certains pesticides

organochlorés (heptachlore, lindane, et chlordane),

organophosphorés (diazinon et malathion) ou herbicides

(2,4-D et dicamba) était associée à une augmentation de

risque d’hypothyroïdie. Les études récentes n’ont pas

confirmé les associations mises en évidence précédemment

impliquant le DDT, le toxaphène et le carbofuran, et

elles ont fait ressortir des associations modestes entre

l’exposition au glyphosate ou à la trifluraline et un

risque accru de l’hypothyroïdie. ). Parmi les mêmes

35 150 applicateurs de l’étude présentée ci-dessus

(Shrestha et coll.,

2018b

). Parmi les mêmes

35 150 applicateurs de l’étude présentée ci-dessus

(Shrestha et coll.,

2018b ), 271 ont développé une

hyperthyroïdie au cours du suivi. L’analyse par modèle

de Cox ajusté sur sexe, éducation, région et tabagisme a

mis en évidence que plusieurs pesticides (malathion,

manèbe/mancozèbe, dicamba, métolachlore, et atrazine

dans l’échantillon complet et le chlorimuron-éthyle chez

les moins de 62 ans) étaient associés à une diminution

de risque d’hyperthyroïdie. L’association négative la

plus forte était observée avec le manèbe/mancozèbe

(HR = 0,50 ; IC 95 % [0,30-0,83]). Le risque

d’hyperthyroïdie était également plus faible parmi les

agriculteurs qui avaient une exposition au cours de la

vie pondérée par l’intensité plus importante au

carbofuran et chlorpyrifos.

), 271 ont développé une

hyperthyroïdie au cours du suivi. L’analyse par modèle

de Cox ajusté sur sexe, éducation, région et tabagisme a

mis en évidence que plusieurs pesticides (malathion,

manèbe/mancozèbe, dicamba, métolachlore, et atrazine

dans l’échantillon complet et le chlorimuron-éthyle chez

les moins de 62 ans) étaient associés à une diminution

de risque d’hyperthyroïdie. L’association négative la

plus forte était observée avec le manèbe/mancozèbe

(HR = 0,50 ; IC 95 % [0,30-0,83]). Le risque

d’hyperthyroïdie était également plus faible parmi les

agriculteurs qui avaient une exposition au cours de la

vie pondérée par l’intensité plus importante au

carbofuran et chlorpyrifos.Études chez les femmes d’agriculteurs – cohorte Agricultural Health Study

). Les participantes étaient

classées comme cas lorsqu’elles rapportaient un

diagnostic médical. L’exposition était évaluée par

questionnaire, avec des questions sur le fait que les

épouses elles-mêmes avaient déjà mélangé ou appliqué les

pesticides étudiés. Les OR étaient calculés par

régression logistique poly-tomique (absence de

pathologie de la thyroïde, hypothyroïdie, hyperthyroïdie

ou autres), ajustés sur le niveau d’éducation (études

supérieures oui/non), l’âge à l’inclusion (< 45,

46-55, 56-65, > 66 ans), le statut tabagique (jamais,

passé, actuel), l’indice de masse corporelle (IMC :

< 25 ; 25-29,9 ; > 30 kg/m2), et la prise

de traitement hormonal substitutif (jamais, déjà). Une

augmentation du risque d’hypothyroïdie a été mise en

évidence en lien avec l’utilisation de pesticides

organochlorés sans distinction (OR = 1,2 ; IC 95 %

[1,0-1,6]), ainsi que des fongicides sans distinction

(OR = 1,4 ; IC 95 % [1,1-1,8]). Les associations étaient

plus particulièrement observées avec le chlordane, les

fongicides bénomyl, manèbe et mancozèbe et l’herbicide

paraquat. Concernant les hyperthyroïdies, le manèbe et

mancozèbe, membres de la famille des dithiocarbamates,

étaient les seuls également associés avec un risque

augmenté d’hyperthyroïdie (OR = 2,3 ; IC 95 %

[1,2-4,4]). Il n’y avait pas d’association avec

l’utilisation par le passé d’herbicides, de fumigants,

ou d’insecticides de la famille des organochlorés,

organophosphorés, carbamates ou pyréthrinoïdes.

). Les participantes étaient

classées comme cas lorsqu’elles rapportaient un

diagnostic médical. L’exposition était évaluée par

questionnaire, avec des questions sur le fait que les

épouses elles-mêmes avaient déjà mélangé ou appliqué les

pesticides étudiés. Les OR étaient calculés par

régression logistique poly-tomique (absence de

pathologie de la thyroïde, hypothyroïdie, hyperthyroïdie

ou autres), ajustés sur le niveau d’éducation (études

supérieures oui/non), l’âge à l’inclusion (< 45,

46-55, 56-65, > 66 ans), le statut tabagique (jamais,

passé, actuel), l’indice de masse corporelle (IMC :

< 25 ; 25-29,9 ; > 30 kg/m2), et la prise

de traitement hormonal substitutif (jamais, déjà). Une

augmentation du risque d’hypothyroïdie a été mise en

évidence en lien avec l’utilisation de pesticides

organochlorés sans distinction (OR = 1,2 ; IC 95 %

[1,0-1,6]), ainsi que des fongicides sans distinction

(OR = 1,4 ; IC 95 % [1,1-1,8]). Les associations étaient

plus particulièrement observées avec le chlordane, les

fongicides bénomyl, manèbe et mancozèbe et l’herbicide

paraquat. Concernant les hyperthyroïdies, le manèbe et

mancozèbe, membres de la famille des dithiocarbamates,

étaient les seuls également associés avec un risque

augmenté d’hyperthyroïdie (OR = 2,3 ; IC 95 %

[1,2-4,4]). Il n’y avait pas d’association avec

l’utilisation par le passé d’herbicides, de fumigants,

ou d’insecticides de la famille des organochlorés,

organophosphorés, carbamates ou pyréthrinoïdes. ). Une validation interne

montrait que la qualité des informations recueillies par

auto-déclaration était meilleure pour l’hypothyroïdie

que pour l’hyperthyroïdie (confirmées par les dossiers

médicaux respectivement pour 91 % et 32 % des cas). Pour

les fongicides sans distinction, les auteurs mettaient

en évidence une augmentation du risque d’hypothyroïdie,

avec un HR (ajusté sur l’éducation, lieu de résidence et

le tabagisme) de 1,26 ; IC 95 % [1,02-1,54]. Des

associations statistiquement significatives ont été

retrouvées en particulier pour le bénomyl, le

manèbe/mancozèbe, et le métalaxyl. Un risque élevé

d’hypothyroïdie était également observé en lien avec la

pendiméthaline après ajustement sur d’autres pesticides

corrélés (HR = 1,77 ; IC 95 % [1,19-2,62]), et parmi les

plus de 60 ans, pour le parathion (HR = 2,44 ; IC 95 %

[1,43-4,16], 14 cas exposés) et la perméthrine

(HR = 1,68 ; IC 95 % [1,01-2,82]). Par ailleurs,

l’insecticide phorate, et les herbicides imazéthapyr et

métolachlore étaient associés à une diminution de risque

d’hypothyroïdie, tandis qu’aucun lien n’a été retrouvé

pour le glyphosate (HR = 1,07 ; IC 95 % [0,95-1,20]).

L’insecticide diazinon (HR = 1,35 ; IC 95 %

[1,05-1,73]), les fongicides manèbe et mancozèbe

(HR = 1,74 ; IC 95 % [1,05-2,88]), et l’herbicide

métolachlore (HR = 2,01 ; IC 95 % [1,17-3,44]) étaient

associés à un risque augmenté d’hyperthyroïdie, tandis

qu’une diminution du risque a été observée pour

l’herbicide trifluraline.

). Une validation interne

montrait que la qualité des informations recueillies par

auto-déclaration était meilleure pour l’hypothyroïdie

que pour l’hyperthyroïdie (confirmées par les dossiers

médicaux respectivement pour 91 % et 32 % des cas). Pour

les fongicides sans distinction, les auteurs mettaient

en évidence une augmentation du risque d’hypothyroïdie,

avec un HR (ajusté sur l’éducation, lieu de résidence et

le tabagisme) de 1,26 ; IC 95 % [1,02-1,54]. Des

associations statistiquement significatives ont été

retrouvées en particulier pour le bénomyl, le

manèbe/mancozèbe, et le métalaxyl. Un risque élevé

d’hypothyroïdie était également observé en lien avec la

pendiméthaline après ajustement sur d’autres pesticides

corrélés (HR = 1,77 ; IC 95 % [1,19-2,62]), et parmi les

plus de 60 ans, pour le parathion (HR = 2,44 ; IC 95 %

[1,43-4,16], 14 cas exposés) et la perméthrine

(HR = 1,68 ; IC 95 % [1,01-2,82]). Par ailleurs,

l’insecticide phorate, et les herbicides imazéthapyr et

métolachlore étaient associés à une diminution de risque

d’hypothyroïdie, tandis qu’aucun lien n’a été retrouvé

pour le glyphosate (HR = 1,07 ; IC 95 % [0,95-1,20]).

L’insecticide diazinon (HR = 1,35 ; IC 95 %

[1,05-1,73]), les fongicides manèbe et mancozèbe

(HR = 1,74 ; IC 95 % [1,05-2,88]), et l’herbicide

métolachlore (HR = 2,01 ; IC 95 % [1,17-3,44]) étaient

associés à un risque augmenté d’hyperthyroïdie, tandis

qu’une diminution du risque a été observée pour

l’herbicide trifluraline.Études transversales chez les agriculteurs ou travailleurs agricoles

). Le type et la quantité de

pesticides utilisés étaient demandés à ceux travaillant

dans l’agriculture traditionnelle. Les niveaux de TSH,

T3 libre, T3 et T4 des agriculteurs traditionnels

étaient environ 1,6, 1,2, 1,3 et 1,1 fois plus élevés

que ceux de l’agriculture biologique. Ces résultats

peuvent s’expliquer par les taux d’hormones

thyroïdiennes au-dessous des valeurs de référence chez

les agriculteurs biologiques mais les auteurs ont noté

que ces différences pourraient également s’expliquer par

des effets d’âge ou de genre. En regardant les

associations avec des pesticides spécifiques, les

auteurs ont mis en évidence des associations, uniquement

positives, entre la quantité appliquée de plusieurs

herbicides dans le passé et le niveau d’hormones

thyroïdiennes, après ajustement sur les variables

associées aux hormones thyroïdiennes : sexe, tabagisme

actuel, consommation d’alcool actuelle, utilisation de

pesticides au domicile durant l’année précédente,

niveaux de triglycérides et stress dans les 2 à

4 dernières semaines. Les substances actives analysées

étaient le paraquat (associé à une augmentation de TSH,

T3 libre et T3), l’acétochlore (T4 libre), l’atrazine

(TSH, T3 libre et T3), le glyphosate (T4) ; le diuron

(TSH) et une catégorie « autres herbicides » qui

incluait l’alachlore, le propanil, et le butachlor (FT4

et T3). Les produits les plus utilisés dans cette étude

étaient le glyphosate, le paraquat et le 2,4-D.

). Le type et la quantité de

pesticides utilisés étaient demandés à ceux travaillant

dans l’agriculture traditionnelle. Les niveaux de TSH,

T3 libre, T3 et T4 des agriculteurs traditionnels

étaient environ 1,6, 1,2, 1,3 et 1,1 fois plus élevés

que ceux de l’agriculture biologique. Ces résultats

peuvent s’expliquer par les taux d’hormones

thyroïdiennes au-dessous des valeurs de référence chez

les agriculteurs biologiques mais les auteurs ont noté

que ces différences pourraient également s’expliquer par

des effets d’âge ou de genre. En regardant les

associations avec des pesticides spécifiques, les

auteurs ont mis en évidence des associations, uniquement

positives, entre la quantité appliquée de plusieurs

herbicides dans le passé et le niveau d’hormones

thyroïdiennes, après ajustement sur les variables

associées aux hormones thyroïdiennes : sexe, tabagisme

actuel, consommation d’alcool actuelle, utilisation de

pesticides au domicile durant l’année précédente,

niveaux de triglycérides et stress dans les 2 à

4 dernières semaines. Les substances actives analysées

étaient le paraquat (associé à une augmentation de TSH,

T3 libre et T3), l’acétochlore (T4 libre), l’atrazine

(TSH, T3 libre et T3), le glyphosate (T4) ; le diuron

(TSH) et une catégorie « autres herbicides » qui

incluait l’alachlore, le propanil, et le butachlor (FT4

et T3). Les produits les plus utilisés dans cette étude

étaient le glyphosate, le paraquat et le 2,4-D. ). Dans cette population, le

mancozèbe et le sulfate de cuivre étaient les fongicides

les plus fréquemment utilisés, et le glyphosate et le

paraquat étaient les deux herbicides rapportés comme les

plus fréquemment utilisés. L’exposition au cours de la

vie aux fongicides, herbicides et dithiocarbamates était

associée à l’augmentation de la TSH et la diminution de

la T4 libre, plus particulièrement chez les hommes, avec

une relation exposition-effet monotone. En revanche, le

travail à la ferme et l’exposition globale à tous

pesticides au cours de la vie étaient associés à une

baisse de TSH et respectivement à une augmentation des

T3 totale et T4 libre. Les auteurs retrouvaient peu

d’associations chez les femmes. Les associations avec

les biomarqueurs de pesticides étaient faibles et peu

consistantes. Après ajustement sur le sexe, l’âge,

l’IMC, le tabagisme et la consommation d’alcool, parmi

les nombreux métabolites de pesticides testés, la

détection de γ-chlordane était associée positivement à

la concentration de TSH en log (β = 1,25 [1,01-1,54]) et

au log de la concentration en T3 (β = 1,06 [1,01-1,11]),

la dieldrine négativement au log de la concentration en

T4 libre (β = 0,92 [0,86-0,99]). Des pesticides en

nombre plus important étaient associés au niveau de T3

soit positivement (γ-chlordane, β-HCH, époxyde

d’heptachlore [un métabolite d’heptachlore],

trans-nonachlore, p,p’-DDE, endosulfan II)

soit négativement (endrine, heptachlore).

). Dans cette population, le

mancozèbe et le sulfate de cuivre étaient les fongicides

les plus fréquemment utilisés, et le glyphosate et le

paraquat étaient les deux herbicides rapportés comme les

plus fréquemment utilisés. L’exposition au cours de la

vie aux fongicides, herbicides et dithiocarbamates était

associée à l’augmentation de la TSH et la diminution de

la T4 libre, plus particulièrement chez les hommes, avec

une relation exposition-effet monotone. En revanche, le

travail à la ferme et l’exposition globale à tous

pesticides au cours de la vie étaient associés à une

baisse de TSH et respectivement à une augmentation des

T3 totale et T4 libre. Les auteurs retrouvaient peu

d’associations chez les femmes. Les associations avec

les biomarqueurs de pesticides étaient faibles et peu

consistantes. Après ajustement sur le sexe, l’âge,

l’IMC, le tabagisme et la consommation d’alcool, parmi

les nombreux métabolites de pesticides testés, la

détection de γ-chlordane était associée positivement à

la concentration de TSH en log (β = 1,25 [1,01-1,54]) et

au log de la concentration en T3 (β = 1,06 [1,01-1,11]),

la dieldrine négativement au log de la concentration en

T4 libre (β = 0,92 [0,86-0,99]). Des pesticides en

nombre plus important étaient associés au niveau de T3

soit positivement (γ-chlordane, β-HCH, époxyde

d’heptachlore [un métabolite d’heptachlore],

trans-nonachlore, p,p’-DDE, endosulfan II)

soit négativement (endrine, heptachlore). ), des travailleurs de la

banane aux Philippines (n = 88) exposés aux EBDC et

autres fongicides (chlorothalonil, propanil, et

bitertanol) utilisés en même temps ou en alternance avec

ce dernier (Panganiban et coll.,

2004

), des travailleurs de la

banane aux Philippines (n = 88) exposés aux EBDC et

autres fongicides (chlorothalonil, propanil, et

bitertanol) utilisés en même temps ou en alternance avec

ce dernier (Panganiban et coll.,

2004 ), et travailleurs dans des

serres (n = 108) en Roumanie (Simescu et coll.,

2014

), et travailleurs dans des

serres (n = 108) en Roumanie (Simescu et coll.,

2014 ).

). ). Les auteurs ont montré par

la suite que ces effets sont déterminés par l’activité

de la paraoxonase, une enzyme intervenant dans

l’hydrolyse des organophosphorés (Lacasaña et coll.,

2010b

). Les auteurs ont montré par

la suite que ces effets sont déterminés par l’activité

de la paraoxonase, une enzyme intervenant dans

l’hydrolyse des organophosphorés (Lacasaña et coll.,

2010b ). Blanco-Muñoz et coll. ont

exploré le lien entre les taux sériques de p,p’-DDE et

les hormones thyroïdiennes dans cette même population

(Blanco-Muñoz et coll.,

2016

). Blanco-Muñoz et coll. ont

exploré le lien entre les taux sériques de p,p’-DDE et

les hormones thyroïdiennes dans cette même population

(Blanco-Muñoz et coll.,

2016 ). Une association positive a

été retrouvée entre le p,p’-DDE et les concentrations de

T3 et de T4 totales avec une relation exposition-effet,

mais sans effet sur la TSH.

). Une association positive a

été retrouvée entre le p,p’-DDE et les concentrations de

T3 et de T4 totales avec une relation exposition-effet,

mais sans effet sur la TSH. ). Aux États-Unis,

144 applicateurs de pesticides avaient également des

niveaux de TSH plus élevés que 49 témoins urbains, ainsi

que des variations saisonnières non observées chez ces

derniers (Garry et coll.,

2003

). Aux États-Unis,

144 applicateurs de pesticides avaient également des

niveaux de TSH plus élevés que 49 témoins urbains, ainsi

que des variations saisonnières non observées chez ces

derniers (Garry et coll.,

2003 ).

). ).

). ).

). ). Dans une étude analysant

la fonction de reproduction chez des agriculteurs

vénézuéliens, aucune différence dans les taux sériques

de T4 libres et de TSH n’a été retrouvée entre les

hommes (n = 64) exposés aux organophosphorés et aux

carbamates par rapport à 35 témoins non exposés

(Miranda-Contreras et coll.,

2013

). Dans une étude analysant

la fonction de reproduction chez des agriculteurs

vénézuéliens, aucune différence dans les taux sériques

de T4 libres et de TSH n’a été retrouvée entre les

hommes (n = 64) exposés aux organophosphorés et aux

carbamates par rapport à 35 témoins non exposés

(Miranda-Contreras et coll.,

2013 ).

).Études dans des populations sensibles – exposition in utero

).

).Études chez d’autres professionnels

). Une augmentation de

100 ng/g lipides de p,p’-DDE correspondait à une

augmentation de 0,03 mU/l (IC 95 % [0,01-0,05]) de TSH,

après ajustement sur l’âge. Lorsque l’exposition était

catégorisée, l’association semblait être liée au dernier

quartile (β = 0,33 ; IC 95 % [- 0,08 ; 0,73]), alors

qu’elle était plutôt négative pour les quartiles 2 et 3.

Chez 56 capitaines de bateaux consommateurs ou non de

poissons des Grands Lacs d’Amérique du Nord, Turyk et

coll. observaient une corrélation négative, mais non

statistiquement significative, entre les taux sériques

de DDE et de T4 (r = - 0,26 ; p = 0,09) ou de TSH

(r = - 0,25 ; p = 0,09) après ajustement sur l’âge,

l’IMC, et la prise de médicaments antilipémiants,

antihypertenseurs, et anti-inflammatoires non

stéroïdiens (Turyk et coll.,

2006

). Une augmentation de

100 ng/g lipides de p,p’-DDE correspondait à une

augmentation de 0,03 mU/l (IC 95 % [0,01-0,05]) de TSH,

après ajustement sur l’âge. Lorsque l’exposition était

catégorisée, l’association semblait être liée au dernier

quartile (β = 0,33 ; IC 95 % [- 0,08 ; 0,73]), alors

qu’elle était plutôt négative pour les quartiles 2 et 3.

Chez 56 capitaines de bateaux consommateurs ou non de

poissons des Grands Lacs d’Amérique du Nord, Turyk et

coll. observaient une corrélation négative, mais non

statistiquement significative, entre les taux sériques

de DDE et de T4 (r = - 0,26 ; p = 0,09) ou de TSH

(r = - 0,25 ; p = 0,09) après ajustement sur l’âge,

l’IMC, et la prise de médicaments antilipémiants,

antihypertenseurs, et anti-inflammatoires non

stéroïdiens (Turyk et coll.,

2006 ). Herin et coll., dans une

étude portant sur 159 travailleurs d’une usine française

de médicaments vétérinaires contenant du fipronil, ont

constaté une corrélation négative entre la concentration

plasmatique en fipronil sulfone et le taux de TSH dans

des analyses non ajustées, mais sans effet sur le taux

de T4 totale ou libre (la T3 n’a pas été analysée)

(Herin et coll., 2011

). Herin et coll., dans une

étude portant sur 159 travailleurs d’une usine française

de médicaments vétérinaires contenant du fipronil, ont

constaté une corrélation négative entre la concentration

plasmatique en fipronil sulfone et le taux de TSH dans

des analyses non ajustées, mais sans effet sur le taux

de T4 totale ou libre (la T3 n’a pas été analysée)

(Herin et coll., 2011 ).

). ). Une étude portant sur des

travailleurs (n = 30) d’une usine de fabrication de

pesticides en Inde a comparé les taux sériques des HT

dans cette population à ceux de 20 sujets en population

générale. Les travailleurs exposés à plusieurs

pesticides (endosulfan, quinalphos, chlorpyrifos,

monocrotophos, lindane, parathion, phorate, fenvalérate)

avaient une baisse de T3 totale et une augmentation non

statistiquement significative de TSH (Zaidi et coll.,

2000

). Une étude portant sur des

travailleurs (n = 30) d’une usine de fabrication de

pesticides en Inde a comparé les taux sériques des HT

dans cette population à ceux de 20 sujets en population

générale. Les travailleurs exposés à plusieurs

pesticides (endosulfan, quinalphos, chlorpyrifos,

monocrotophos, lindane, parathion, phorate, fenvalérate)

avaient une baisse de T3 totale et une augmentation non

statistiquement significative de TSH (Zaidi et coll.,

2000 ). Une étude menée en

Nouvelle-Zélande a montré que des producteurs de

pesticides les plus exposés à la

2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) par leur

poste, avait une baisse de la T4 libre (’t Mannetje et

coll., 2018

). Une étude menée en

Nouvelle-Zélande a montré que des producteurs de

pesticides les plus exposés à la

2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) par leur

poste, avait une baisse de la T4 libre (’t Mannetje et

coll., 2018 ). Enfin, cette même équipe a

précédemment montré, dans un cadre professionnel

différent, une augmentation de risque non significative

des troubles thyroïdiens (sans précision) en lien avec

l’exposition au pentachlorophénol chez les employés

(n = 293) d’une scierie (McLean et coll.,

2009

). Enfin, cette même équipe a

précédemment montré, dans un cadre professionnel

différent, une augmentation de risque non significative

des troubles thyroïdiens (sans précision) en lien avec

l’exposition au pentachlorophénol chez les employés

(n = 293) d’une scierie (McLean et coll.,

2009 ).

).Cancer de la thyroïde

). En Norvège, à partir de

registres recensant 236 646 personnes faisant partie de

familles d’agriculteurs, les auteurs n’ont pas mis en

évidence de lien entre un indicateur d’exposition au

mancozèbe et le risque de cancer de la thyroïde (Nordby et

coll., 2005

). En Norvège, à partir de

registres recensant 236 646 personnes faisant partie de

familles d’agriculteurs, les auteurs n’ont pas mis en

évidence de lien entre un indicateur d’exposition au

mancozèbe et le risque de cancer de la thyroïde (Nordby et

coll., 2005 ). Dans une étude cas-témoins

(près de 500 cas et 500 témoins) sur le cancer de la

thyroïde aux États-Unis, utilisant une matrice

emploi-exposition, aucune association n’était observée en

lien avec l’exposition professionnelle aux pesticides (Zeng

et coll., 2017

). Dans une étude cas-témoins

(près de 500 cas et 500 témoins) sur le cancer de la

thyroïde aux États-Unis, utilisant une matrice

emploi-exposition, aucune association n’était observée en

lien avec l’exposition professionnelle aux pesticides (Zeng

et coll., 2017 ). Enfin, aucun lien robuste

n’était retrouvé entre cancer (tout site, dont thyroïde) et

l’atrazine dans la cohorte AHS qui incluait

57 310 applicateurs de pesticides dont 68 % avaient rapporté

une application de l’atrazine (Freeman et coll.,

2011

). Enfin, aucun lien robuste

n’était retrouvé entre cancer (tout site, dont thyroïde) et

l’atrazine dans la cohorte AHS qui incluait

57 310 applicateurs de pesticides dont 68 % avaient rapporté

une application de l’atrazine (Freeman et coll.,

2011 ), excepté pour le cancer de la

thyroïde, pour les sujets dans les 2e

(RR ajusté = 4,55 [1,27-16,24]) et 4e (RR

ajusté = 4,84 [1,31-17,93]) quartiles d’exposition définie

comme le nombre de jours pondéré par l’intensité

d’exposition, mais le nombre de cas total exposés était

faible (n = 29). En Allemagne, dans une usine d’herbicides,

Nasterlack et coll. n’ont pas trouvé d’association avec le

risque de cancer de la thyroïde parmi 185 sujets d’une étude

de cohorte rétrospective, en comparant selon le poste de

production de benzothiadiazine et en couplant à un suivi

médical additionnel (Nasterlack et coll.,

2007

), excepté pour le cancer de la

thyroïde, pour les sujets dans les 2e

(RR ajusté = 4,55 [1,27-16,24]) et 4e (RR

ajusté = 4,84 [1,31-17,93]) quartiles d’exposition définie

comme le nombre de jours pondéré par l’intensité

d’exposition, mais le nombre de cas total exposés était

faible (n = 29). En Allemagne, dans une usine d’herbicides,

Nasterlack et coll. n’ont pas trouvé d’association avec le

risque de cancer de la thyroïde parmi 185 sujets d’une étude

de cohorte rétrospective, en comparant selon le poste de

production de benzothiadiazine et en couplant à un suivi

médical additionnel (Nasterlack et coll.,

2007 ).

).Exposition aux pesticides en population générale

Études en population : effectifs les plus importants

). Après prise en compte du

schéma d’échantillonnage et ajustement sur la concentration

sérique en lipides, l’IMC, l’ethnie, l’âge, le logarithme de

la concentration sérique de cotinine (un métabolite de la

nicotine utilisé comme mesure d’exposition au tabagisme), le

statut ménopausique chez les femmes, et la prise de

médicament (furosémide, VIH, bétabloquants,

normo-glycémiants et autres médicaments), les auteurs ont

rapporté une association entre le logarithme népérien de

p,p’-DDE sérique, et l’augmentation de T4 chez les femmes de

moins de 60 ans (β = 0,33 ; IC 95 % [0,04-0,62], n = 219),

et une diminution de T4 et augmentation de TSH chez les

femmes de plus de 60 ans (respectivement, β = - 0,47

(IC 95 % [- 0,74 ; - 0,20], n = 131 et 0,23 ; IC 95 %

[0,04-0,42], n = 126). Les résultats n’étaient cependant pas

retrouvés dans les deux cycles d’échantillonnage (1999-2000

ou 2001-2002). Chez les hommes, les auteurs ne montraient

pas d’association statistiquement significative. Il est à

noter que dans une population de plus de 1 000 adultes

thaïlandais, aucune association n’était retrouvée entre les

taux sériques de p,p’-DDT ou de p,p’-DDE et les niveaux de

TSH ou de T4 (Teeyapant et coll.,

2014

). Après prise en compte du

schéma d’échantillonnage et ajustement sur la concentration

sérique en lipides, l’IMC, l’ethnie, l’âge, le logarithme de

la concentration sérique de cotinine (un métabolite de la

nicotine utilisé comme mesure d’exposition au tabagisme), le

statut ménopausique chez les femmes, et la prise de

médicament (furosémide, VIH, bétabloquants,

normo-glycémiants et autres médicaments), les auteurs ont

rapporté une association entre le logarithme népérien de

p,p’-DDE sérique, et l’augmentation de T4 chez les femmes de

moins de 60 ans (β = 0,33 ; IC 95 % [0,04-0,62], n = 219),

et une diminution de T4 et augmentation de TSH chez les

femmes de plus de 60 ans (respectivement, β = - 0,47

(IC 95 % [- 0,74 ; - 0,20], n = 131 et 0,23 ; IC 95 %

[0,04-0,42], n = 126). Les résultats n’étaient cependant pas

retrouvés dans les deux cycles d’échantillonnage (1999-2000

ou 2001-2002). Chez les hommes, les auteurs ne montraient

pas d’association statistiquement significative. Il est à

noter que dans une population de plus de 1 000 adultes

thaïlandais, aucune association n’était retrouvée entre les

taux sériques de p,p’-DDT ou de p,p’-DDE et les niveaux de

TSH ou de T4 (Teeyapant et coll.,

2014 ).

). ). Dans cette étude sur plus de

3 000 sujets de plus de 12 ans, les auteurs ont mis en

évidence chez les hommes de moins de 40 ans une relation

entre un interquartile de la mesure du biomarqueur et une

augmentation des T4 en µg/dl (β = 3,00 ; IC 95 % [- 0,81 ;

6,82] chez les 18-40 ans, n = 506) et une diminution de TSH

(β = - 10,7 ; IC 95 % [- 18,7 ; - 2,05] aux mêmes âges),

après ajustement sur la créatinine urinaire, la cotinine

sérique, l’IMC, l’âge, l’ethnie et le revenu. Chez les

femmes, on observait une augmentation de TSH avec

l’exposition à tous les âges, mais plus fortement chez les

plus âgées (β = 21,5 ; IC 95 % [3,37 ; 42,8], n = 218). Les

résultats suggéraient donc des modifications hormonales en

fonction de l’exposition, mais ne semblaient pas homogènes

selon l’âge et le sexe.

). Dans cette étude sur plus de

3 000 sujets de plus de 12 ans, les auteurs ont mis en

évidence chez les hommes de moins de 40 ans une relation

entre un interquartile de la mesure du biomarqueur et une

augmentation des T4 en µg/dl (β = 3,00 ; IC 95 % [- 0,81 ;

6,82] chez les 18-40 ans, n = 506) et une diminution de TSH

(β = - 10,7 ; IC 95 % [- 18,7 ; - 2,05] aux mêmes âges),

après ajustement sur la créatinine urinaire, la cotinine

sérique, l’IMC, l’âge, l’ethnie et le revenu. Chez les

femmes, on observait une augmentation de TSH avec

l’exposition à tous les âges, mais plus fortement chez les

plus âgées (β = 21,5 ; IC 95 % [3,37 ; 42,8], n = 218). Les

résultats suggéraient donc des modifications hormonales en

fonction de l’exposition, mais ne semblaient pas homogènes

selon l’âge et le sexe. ). Cette association était surtout

constatée chez les hommes.

). Cette association était surtout

constatée chez les hommes.Autres études chez des populations d’effectifs plus réduits

). Dans une petite population de

sportifs (n = 66), le hexachlorobenzène (HCB) était

également associé négativement (mais non significativement)

avec la concentration en T4 (Bloom et coll.,

2003

). Dans une petite population de

sportifs (n = 66), le hexachlorobenzène (HCB) était

également associé négativement (mais non significativement)

avec la concentration en T4 (Bloom et coll.,

2003 ). Chez 16 obèses ayant perdu du

poids, les augmentations de concentration en DDT et HCB

observées étaient associées négativement au niveau de T3

(Pelletier et coll., 2002

). Chez 16 obèses ayant perdu du

poids, les augmentations de concentration en DDT et HCB

observées étaient associées négativement au niveau de T3

(Pelletier et coll., 2002 ), cela était également observé

pour plusieurs PCB. Dans une étude transversale slovaque

chez 454 adultes, la somme d’organochlorés (PCB, DDE et HCB)

était associée sans ajustement à une diminution de TSH

(Langer et coll., 2006

), cela était également observé

pour plusieurs PCB. Dans une étude transversale slovaque

chez 454 adultes, la somme d’organochlorés (PCB, DDE et HCB)

était associée sans ajustement à une diminution de TSH

(Langer et coll., 2006 ).

). ), ainsi qu’une association

négative entre HCB et T3 totale plus forte après prise en

compte du niveau de p,p’-DDE. Dans leur population de plus

de 300 hommes recrutés dans un centre d’infertilité (n = 322

ici), Meeker et coll. ont également exploré le lien entre

les concentrations circulantes en hormones thyroïdiennes et

l’exposition à des insecticides non persistants : le TCPγ

(pour rappel, un métabolite du chlorpyrifos et du

chlorpyrifos-méthyl), et le 1-naphthol (un métabolite du

carbaryl et du naphtalène). Après ajustement sur l’âge,

l’IMC, le tabagisme et la saison, ils ont retrouvé une

association positive entre le TCPγ et la TSH et une relation

négative avec la T4 libre (Meeker et coll.,

2006

), ainsi qu’une association

négative entre HCB et T3 totale plus forte après prise en

compte du niveau de p,p’-DDE. Dans leur population de plus

de 300 hommes recrutés dans un centre d’infertilité (n = 322

ici), Meeker et coll. ont également exploré le lien entre

les concentrations circulantes en hormones thyroïdiennes et

l’exposition à des insecticides non persistants : le TCPγ

(pour rappel, un métabolite du chlorpyrifos et du

chlorpyrifos-méthyl), et le 1-naphthol (un métabolite du

carbaryl et du naphtalène). Après ajustement sur l’âge,

l’IMC, le tabagisme et la saison, ils ont retrouvé une

association positive entre le TCPγ et la TSH et une relation

négative avec la T4 libre (Meeker et coll.,

2006 ). Dans un sous-groupe de cette

même population (n = 161), les auteurs ont également montré

une diminution de la T3 avec une augmentation des

concentrations urinaires de

cis-DCCA2

, métabolite de pyréthrinoïdes (Meeker et

coll., 2009

). Dans un sous-groupe de cette

même population (n = 161), les auteurs ont également montré

une diminution de la T3 avec une augmentation des

concentrations urinaires de

cis-DCCA2

, métabolite de pyréthrinoïdes (Meeker et

coll., 2009 ).

). ).

). ) a rapporté une association

négative en lien avec le DDT et une association positive

pour le chlordane chez les sujets les plus jeunes

(métabolites du chlordane, OR pour 10 ng/g de

lipides = 1,78 ; IC 95 % [1,09-2,93]).

) a rapporté une association

négative en lien avec le DDT et une association positive

pour le chlordane chez les sujets les plus jeunes

(métabolites du chlordane, OR pour 10 ng/g de

lipides = 1,78 ; IC 95 % [1,09-2,93]).Études chez les femmes enceintes et les nouveau-nés

). Les concentrations de six

métabolites urinaires de DAP ont été mesurées à 3 reprises

pendant la grossesse (< 18, 18-25, et > 25 semaines de

gestation) et étaient 2 à 3 fois plus importantes que dans

la plupart des autres cohortes de naissance au Canada, aux

États-Unis, et en Europe. La TSH et la T4 libre ont été

mesurées dans le sang maternel et de cordon. La T4 totale et

les anticorps TPO ont également été mesurés chez la mère.

Aucune information n’était disponible sur le moment du

recueil urinaire (premières urines ou échantillons

aléatoires recueillis entre 8 h et 20 h), alors que les

concentrations de substances chimiques, le volume d’urine,

et le taux d’excrétion varient en fonction notamment de la

prise de boissons, du moment de la journée (Boeniger et

coll., 1993

). Les concentrations de six

métabolites urinaires de DAP ont été mesurées à 3 reprises

pendant la grossesse (< 18, 18-25, et > 25 semaines de

gestation) et étaient 2 à 3 fois plus importantes que dans

la plupart des autres cohortes de naissance au Canada, aux

États-Unis, et en Europe. La TSH et la T4 libre ont été

mesurées dans le sang maternel et de cordon. La T4 totale et

les anticorps TPO ont également été mesurés chez la mère.

Aucune information n’était disponible sur le moment du

recueil urinaire (premières urines ou échantillons

aléatoires recueillis entre 8 h et 20 h), alors que les

concentrations de substances chimiques, le volume d’urine,

et le taux d’excrétion varient en fonction notamment de la

prise de boissons, du moment de la journée (Boeniger et

coll., 1993 ; Cornelis et coll.,

1996

; Cornelis et coll.,

1996 ; Barr et coll.,

2005

; Barr et coll.,

2005 ). Si, comme le disent les auteurs,

cela n’est pas susceptible d’entraîner un biais de

confusion, puisque les T4 libres n’ont pas de rythme

circadien et la TSH varie surtout entre le jour et la nuit

(Ehrenkranz et coll., 2015

). Si, comme le disent les auteurs,

cela n’est pas susceptible d’entraîner un biais de

confusion, puisque les T4 libres n’ont pas de rythme

circadien et la TSH varie surtout entre le jour et la nuit

(Ehrenkranz et coll., 2015 ), cela peut en revanche entraîner

un biais de classement non différentiel susceptible de

réduire les associations vers une absence d’association, et

cela n’est pas commenté. À cela s’ajoute que les mesures

urinaires de polluants peu persistants ne reflètent pas

forcément de manière optimale l’exposition, les coefficients

de corrélation intra-classe étant modestes. L’utilisation

d’un nombre plus important d’échantillons par femme pourrait

permettre de pallier cette limite. Enfin, les mêmes auteurs

ont montré précédemment que l’exposition à des pesticides

organophosphorés pendant la grossesse survient probablement

par voie alimentaire, avec l’ingestion de fruits

essentiellement (van den Dries et coll.,

2018

), cela peut en revanche entraîner

un biais de classement non différentiel susceptible de

réduire les associations vers une absence d’association, et

cela n’est pas commenté. À cela s’ajoute que les mesures

urinaires de polluants peu persistants ne reflètent pas

forcément de manière optimale l’exposition, les coefficients

de corrélation intra-classe étant modestes. L’utilisation

d’un nombre plus important d’échantillons par femme pourrait

permettre de pallier cette limite. Enfin, les mêmes auteurs

ont montré précédemment que l’exposition à des pesticides

organophosphorés pendant la grossesse survient probablement

par voie alimentaire, avec l’ingestion de fruits

essentiellement (van den Dries et coll.,

2018 ). Un repas incluant beaucoup de

fruits et légumes, les noisettes et poisson n’est donc pas

seulement une source d’éléments sains comme le sélénium,

l’iode et le fer, mais peut aussi être une source de

pesticides organophosphorés. Ces micronutriments sont

importants pour la fonction thyroïdienne et pourraient

contrecarrer les effets de l’exposition aux pesticides

organophosphorés et atténuer des associations avec ces

substances dans des études épidémiologiques. Cependant, dans

l’étude ci-dessus (Mulder et coll.,

2019

). Un repas incluant beaucoup de

fruits et légumes, les noisettes et poisson n’est donc pas

seulement une source d’éléments sains comme le sélénium,

l’iode et le fer, mais peut aussi être une source de

pesticides organophosphorés. Ces micronutriments sont

importants pour la fonction thyroïdienne et pourraient

contrecarrer les effets de l’exposition aux pesticides

organophosphorés et atténuer des associations avec ces

substances dans des études épidémiologiques. Cependant, dans

l’étude ci-dessus (Mulder et coll.,

2019 ), les résultats n’étaient pas

modifiés après ajustement sur la consommation de fruits

comme proxy d’un repas sain.

), les résultats n’étaient pas

modifiés après ajustement sur la consommation de fruits

comme proxy d’un repas sain. ), celles qui avaient des

concentrations sériques de p,p’-DDE plus élevées étaient

plus souvent celles qui avaient des niveaux élevés de TSH

au-dessus de 2,5 mIU/l (OR = 2,53 ; IC 95 % [1,36-4,73]

p = 0,004), et des niveaux plus faibles de T4 libre

(β = - 0,03 ; IC 95 % [- 0,05-0,00] p = 0,05) après

ajustement sur l’âge maternel et les semaines de gestation

au moment du prélèvement, les lipides totaux et d’autres

variables si elles modifiaient la relation de plus de 10 %

(tabagisme et consommation de caféine pour la TSH et pays de

naissance, statut professionnel, cohabitation, consommation

de caféine pour la T4 libre). Chez 334 femmes enceintes dans

la cohorte prospective CHAMACOS (Center for the Health

Assessment of Mothers and Children of Salinas) les

concentrations de HCB (mais pas de DDT ou de DDE) étaient

associées négativement avec les mesures de T4 totale

(β = - 0,51 ; IC 95 % [- 0,97 ; - 0,04]) et de T4 libre

(β = - 0,08 ; IC 95 % [- 0,15 ; - 0,01]) après prise en

compte de l’âge et de l’IMC maternel préconceptionnel

(Chevrier et coll., 2008

), celles qui avaient des

concentrations sériques de p,p’-DDE plus élevées étaient

plus souvent celles qui avaient des niveaux élevés de TSH

au-dessus de 2,5 mIU/l (OR = 2,53 ; IC 95 % [1,36-4,73]

p = 0,004), et des niveaux plus faibles de T4 libre

(β = - 0,03 ; IC 95 % [- 0,05-0,00] p = 0,05) après

ajustement sur l’âge maternel et les semaines de gestation

au moment du prélèvement, les lipides totaux et d’autres

variables si elles modifiaient la relation de plus de 10 %

(tabagisme et consommation de caféine pour la TSH et pays de

naissance, statut professionnel, cohabitation, consommation

de caféine pour la T4 libre). Chez 334 femmes enceintes dans

la cohorte prospective CHAMACOS (Center for the Health

Assessment of Mothers and Children of Salinas) les

concentrations de HCB (mais pas de DDT ou de DDE) étaient

associées négativement avec les mesures de T4 totale

(β = - 0,51 ; IC 95 % [- 0,97 ; - 0,04]) et de T4 libre

(β = - 0,08 ; IC 95 % [- 0,15 ; - 0,01]) après prise en

compte de l’âge et de l’IMC maternel préconceptionnel

(Chevrier et coll., 2008 ). Une relation négative entre

trois pesticides organochlorés (p,p’-DDE,

cis-nonachlore, et HCB) et T3 dans le sang maternel a

également été retrouvée chez 150 femmes enceintes en bonne

santé au Québec (Takser et coll.,

2005

). Une relation négative entre

trois pesticides organochlorés (p,p’-DDE,

cis-nonachlore, et HCB) et T3 dans le sang maternel a

également été retrouvée chez 150 femmes enceintes en bonne

santé au Québec (Takser et coll.,

2005 ). Aucune association n’a été

retrouvée avec les hormones mesurées dans le sang de cordon.

En revanche, deux autres études retrouvaient des

associations entre l’exposition in utero et les

paramètres thyroïdiens mesurés. Chez 115 nouveau-nés chinois

(Luo et coll., 2017

). Aucune association n’a été

retrouvée avec les hormones mesurées dans le sang de cordon.

En revanche, deux autres études retrouvaient des

associations entre l’exposition in utero et les

paramètres thyroïdiens mesurés. Chez 115 nouveau-nés chinois

(Luo et coll., 2017 ), certains pesticides

organochlorés tendaient à être associés négativement avec

les T4 (HCH, DDE, méthoxychlore) et à une augmentation des

niveaux de TSH (aldrine, dieldrine, DDT) après ajustement

sur âge maternel, niveau d’éducation, revenu du foyer,

parité, et sexe du nouveau-né. L’association la plus nette

étant la relation entre TSH et aldrine. Dans une population

d’un peu moins de 100 nouveau-nés coréens (effectifs

variables selon les associations), les auteurs rapportaient

une association négative entre la T4 totale et l’HCB, une

tendance négative entre T3 et p,p’-DDE et une relation

positive entre TSH et p,p’-DDE (dans le sang 2 jours après

la naissance) et la somme des chlordanes, dans le sang de

cordon (Kim et coll., 2015

), certains pesticides

organochlorés tendaient à être associés négativement avec

les T4 (HCH, DDE, méthoxychlore) et à une augmentation des

niveaux de TSH (aldrine, dieldrine, DDT) après ajustement

sur âge maternel, niveau d’éducation, revenu du foyer,

parité, et sexe du nouveau-né. L’association la plus nette

étant la relation entre TSH et aldrine. Dans une population

d’un peu moins de 100 nouveau-nés coréens (effectifs

variables selon les associations), les auteurs rapportaient

une association négative entre la T4 totale et l’HCB, une

tendance négative entre T3 et p,p’-DDE et une relation

positive entre TSH et p,p’-DDE (dans le sang 2 jours après

la naissance) et la somme des chlordanes, dans le sang de

cordon (Kim et coll., 2015 ).

). ). L’exposition aux

pyréthrinoïdes (par le métabolite 3-PBA) a été mesurée au

1er trimestre de grossesse dans les urines

d’un échantillon de femmes enceintes japonaises (n = 231) ;

aucune association n’était retrouvée avec les concentrations

de TSH et T4 chez les mères (Zhang et coll.,

2013a

). L’exposition aux

pyréthrinoïdes (par le métabolite 3-PBA) a été mesurée au

1er trimestre de grossesse dans les urines

d’un échantillon de femmes enceintes japonaises (n = 231) ;

aucune association n’était retrouvée avec les concentrations

de TSH et T4 chez les mères (Zhang et coll.,

2013a ) comme chez les nouveau-nés

(Zhang et coll., 2014a

) comme chez les nouveau-nés

(Zhang et coll., 2014a ).

). ). Dans une autre étude chinoise,

portant sur 374 femmes enceintes habitant au Shandong, le

3-PBA (un métabolite des pyréthrinoïdes) a été détecté dans

la majorité des échantillons d’urines testés (90,4 %) à une

concentration médiane de 1,14 mg/g de créatinine (Hu et

coll., 2019

). Dans une autre étude chinoise,

portant sur 374 femmes enceintes habitant au Shandong, le

3-PBA (un métabolite des pyréthrinoïdes) a été détecté dans

la majorité des échantillons d’urines testés (90,4 %) à une

concentration médiane de 1,14 mg/g de créatinine (Hu et

coll., 2019 ). Une association négative entre

ce biomarqueur et les niveaux sériques de T3 libres a été