Pesticides et effets sur la santé

II. Pathologies cancéreuses

2021

| ANALYSE |

13-

Cancer du sein

Incidence et mortalité

). Le cancer du sein est le cancer le plus

fréquent chez la femme. Le taux d’incidence standardisé à l’âge de

la population mondiale (TIS-M) a été estimé à 99,9 cas pour

100 000 personnes-années et progresse selon l’âge à partir de l’âge

de 30 ans pour atteindre un maximum entre 70 et 74 ans. L’incidence

est hétérogène selon les départements. Sur la période 2007-2016, les

TIS-M les plus élevés ont été observés à Paris (111), le Nord (106)

et les Yvelines (104) et les TIS-M les plus bas en Guyane (53 pour

la période 2010-2014), en Martinique (61 pour la période 2007-2014)

et en Guadeloupe (66 pour la période 2008-2014) (Deloumeaux et

coll., 2019

). Le cancer du sein est le cancer le plus

fréquent chez la femme. Le taux d’incidence standardisé à l’âge de

la population mondiale (TIS-M) a été estimé à 99,9 cas pour

100 000 personnes-années et progresse selon l’âge à partir de l’âge

de 30 ans pour atteindre un maximum entre 70 et 74 ans. L’incidence

est hétérogène selon les départements. Sur la période 2007-2016, les

TIS-M les plus élevés ont été observés à Paris (111), le Nord (106)

et les Yvelines (104) et les TIS-M les plus bas en Guyane (53 pour

la période 2010-2014), en Martinique (61 pour la période 2007-2014)

et en Guadeloupe (66 pour la période 2008-2014) (Deloumeaux et

coll., 2019 ).

). ).

Le taux de mortalité standardisé à l’âge de la population mondiale

(TMS-M) est de 14,0 décès pour 100 000 personnes-années. Sur la

période 2007-2014, les TMS-M les plus élevés ont été observés dans

le Pas-de-Calais (21,0), le Nord (20,0) et la Somme (19,0) et les

TMS-M les plus bas en Guyane (11,0), dans les Alpes-Maritimes (13,0)

et la Haute-Garonne, le Var, en Guadeloupe et en Martinique (13,0)

(Deloumeaux et coll., 2019

).

Le taux de mortalité standardisé à l’âge de la population mondiale

(TMS-M) est de 14,0 décès pour 100 000 personnes-années. Sur la

période 2007-2014, les TMS-M les plus élevés ont été observés dans

le Pas-de-Calais (21,0), le Nord (20,0) et la Somme (19,0) et les

TMS-M les plus bas en Guyane (11,0), dans les Alpes-Maritimes (13,0)

et la Haute-Garonne, le Var, en Guadeloupe et en Martinique (13,0)

(Deloumeaux et coll., 2019 ). Globalement, les taux de mortalité

suivent une évolution inverse à ceux de l’incidence, avec une

diminution moyenne annuelle de 1,3 % entre 1990 et 2018. Cette

diminution pourrait être expliquée par l’amélioration des

traitements ainsi que par le dépistage permettant un diagnostic à

des stades plus précoces, et donc curables, de la maladie.

). Globalement, les taux de mortalité

suivent une évolution inverse à ceux de l’incidence, avec une

diminution moyenne annuelle de 1,3 % entre 1990 et 2018. Cette

diminution pourrait être expliquée par l’amélioration des

traitements ainsi que par le dépistage permettant un diagnostic à

des stades plus précoces, et donc curables, de la maladie.Étiologie et facteurs de risque

; Colditz et Bohlke,

2014

; Colditz et Bohlke,

2014 ;

Macacu et coll., 2015

;

Macacu et coll., 2015 ; Picon-Ruiz et coll.,

2017

; Picon-Ruiz et coll.,

2017 ).

Le travail de nuit a été classé comme cancérogène probable

(groupe 2A) par le Circ sur la base de données mécanistiques et

expérimentales (Ward et coll., 2019

).

Le travail de nuit a été classé comme cancérogène probable

(groupe 2A) par le Circ sur la base de données mécanistiques et

expérimentales (Ward et coll., 2019 ). Cependant, en dépit de nombreuses

études observationnelles, les conclusions sur un plan

épidémiologique sont encore controversées au regard du risque de

survenue du cancer du sein (Travis et coll.,

2016

). Cependant, en dépit de nombreuses

études observationnelles, les conclusions sur un plan

épidémiologique sont encore controversées au regard du risque de

survenue du cancer du sein (Travis et coll.,

2016 ;

Wegrzyn et coll., 2017

;

Wegrzyn et coll., 2017 ; Cordina-Duverger et coll.,

2018

; Cordina-Duverger et coll.,

2018 ;

Jones et coll., 2019

;

Jones et coll., 2019 ).

).Premières données épidémiologiques

).

En utilisant des prélèvements sanguins obtenus entre 1985 et 1991,

les auteurs ont rapporté un risque augmenté de survenue de cancer du

sein chez les femmes les plus exposées au

dichlorodiphényldichloroéthylène (DDE), le principal métabolite du

dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) un insecticide organochloré.

Cependant, dès 1994, une nouvelle étude portant sur 150 cas et

150 témoins nichés au sein d’une cohorte de 57 040 femmes habitant

dans la région de la baie de San Francisco aux États-Unis (pour

lesquelles un prélèvement sanguin avait été obtenu vers la fin des

années 1960 et qui ont fait l’objet d’un suivi jusqu’en 1990) n’a

pas montré d’association entre les niveaux d’exposition au DDE et le

risque de survenue du cancer du sein (Krieger et coll.,

1994

).

En utilisant des prélèvements sanguins obtenus entre 1985 et 1991,

les auteurs ont rapporté un risque augmenté de survenue de cancer du

sein chez les femmes les plus exposées au

dichlorodiphényldichloroéthylène (DDE), le principal métabolite du

dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) un insecticide organochloré.

Cependant, dès 1994, une nouvelle étude portant sur 150 cas et

150 témoins nichés au sein d’une cohorte de 57 040 femmes habitant

dans la région de la baie de San Francisco aux États-Unis (pour

lesquelles un prélèvement sanguin avait été obtenu vers la fin des

années 1960 et qui ont fait l’objet d’un suivi jusqu’en 1990) n’a

pas montré d’association entre les niveaux d’exposition au DDE et le

risque de survenue du cancer du sein (Krieger et coll.,

1994 ).

). ) mais aussi par leur capacité à interagir

avec les récepteurs aux œstrogènes ou aux androgènes, ce qui est

notamment le cas pour le DDE (Kelce et coll.,

1995

) mais aussi par leur capacité à interagir

avec les récepteurs aux œstrogènes ou aux androgènes, ce qui est

notamment le cas pour le DDE (Kelce et coll.,

1995 ).

).Résumé de l’expertise collective Inserm de 2013

Expositions professionnelles

; Gardner et coll.,

2002

; Gardner et coll.,

2002 ) soit une diminution de risque (Wiklund et Dich,

1994

) soit une diminution de risque (Wiklund et Dich,

1994 ; Kristensen et coll., 1996

; Kristensen et coll., 1996 ; Settimi et coll.,

1999

; Settimi et coll.,

1999 ; Pukkala et coll., 2009

; Pukkala et coll., 2009 ; Villeneuve et coll.,

2011

; Villeneuve et coll.,

2011 ) par rapport à celui observé dans les populations générales

respectives. L’interprétation de ces résultats par rapport à

l’exposition aux pesticides est difficile, car elle n’est pas

toujours bien documentée mais aussi parce que d’autres facteurs,

tels que l’alimentation, l’activité physique et les modes de vie

peuvent expliquer les différences d’incidence de la maladie.

) par rapport à celui observé dans les populations générales

respectives. L’interprétation de ces résultats par rapport à

l’exposition aux pesticides est difficile, car elle n’est pas

toujours bien documentée mais aussi parce que d’autres facteurs,

tels que l’alimentation, l’activité physique et les modes de vie

peuvent expliquer les différences d’incidence de la maladie. ). Au sein de la cohorte

Agricultural Health Study (AHS) aux États-Unis, les

auteurs ont constaté un risque diminué de survenue du cancer du

sein chez les femmes appliquant des pesticides (sans distinction

de matière active) mais un excès de risque en cas d’application

de l’herbicide 2,4,5-TP (Engel et coll.,

2005

). Au sein de la cohorte

Agricultural Health Study (AHS) aux États-Unis, les

auteurs ont constaté un risque diminué de survenue du cancer du

sein chez les femmes appliquant des pesticides (sans distinction

de matière active) mais un excès de risque en cas d’application

de l’herbicide 2,4,5-TP (Engel et coll.,

2005 ).

). ).

).Expositions environnementales

; Calle et coll., 2002

; Calle et coll., 2002 ; López-Cervantes et coll.,

2004

; López-Cervantes et coll.,

2004 ; Khanjani et coll., 2007

; Khanjani et coll., 2007 ). S’agissant des études, bien moins

nombreuses et portant sur des pesticides autres que les

organochlorés, elles ont employé comme indicateur d’exposition

la distance de résidence à des zones d’épandages de pesticides

(Reynolds et coll., 2005

). S’agissant des études, bien moins

nombreuses et portant sur des pesticides autres que les

organochlorés, elles ont employé comme indicateur d’exposition

la distance de résidence à des zones d’épandages de pesticides

(Reynolds et coll., 2005 ) ou les niveaux de contamination des

eaux de consommation à de l’atrazine (McElroy et coll.,

2007

) ou les niveaux de contamination des

eaux de consommation à de l’atrazine (McElroy et coll.,

2007 ) et n’ont pas montré d’association avec le risque de cancer

du sein.

) et n’ont pas montré d’association avec le risque de cancer

du sein. ). Au cours du suivi portant sur 195 cas incidents de cancer

du sein, les auteurs ont montré un excès de risque, à la limite

de la signification statistique, de récidive de la maladie et/ou

de décès par cancer du sein chez les femmes les plus exposées à

la dieldrine, un insecticide organochloré (RR = 2,61 ;

IC 95 % [0,97-7,01] pour le 4e quartile d’exposition

le plus élevé comparé au 1er quartile le plus

faible ; p de tendance < 0,01). Cependant, une étude

ultérieure au sein de cette même cohorte n’a pas montré de lien

entre l’exposition à plusieurs insecticides organochlorés, dont

la dieldrine, et la survie des patientes en fonction du statut

de la tumeur vis-à-vis des récepteurs aux œstrogènes (Hoyer et

coll., 2001

). Au cours du suivi portant sur 195 cas incidents de cancer

du sein, les auteurs ont montré un excès de risque, à la limite

de la signification statistique, de récidive de la maladie et/ou

de décès par cancer du sein chez les femmes les plus exposées à

la dieldrine, un insecticide organochloré (RR = 2,61 ;

IC 95 % [0,97-7,01] pour le 4e quartile d’exposition

le plus élevé comparé au 1er quartile le plus

faible ; p de tendance < 0,01). Cependant, une étude

ultérieure au sein de cette même cohorte n’a pas montré de lien

entre l’exposition à plusieurs insecticides organochlorés, dont

la dieldrine, et la survie des patientes en fonction du statut

de la tumeur vis-à-vis des récepteurs aux œstrogènes (Hoyer et

coll., 2001 ).

). ). Le DDT (isomères o,p’ et p,p’, ce

dernier étant le plus abondant) ainsi que le DDE (isomère p,p’)

ont été dosés dans des prélèvements de sang, obtenus entre 1959

et 1967, chez des jeunes femmes (âge moyen de 26 ans) à

l’occasion d’une de leurs grossesses. Cent vingt-neuf de ces

femmes ayant eu un diagnostic de cancer du sein avant l’âge de

50 ans ont été comparées à 150 femmes de même âge et sans cancer

du sein. Le DDT (isomère p,p’), dans un modèle ajusté aux autres

organochlorés, a été retrouvé associé à un excès de risque de

survenue de cancer du sein (OR = 2,9 ; IC 95 % [1,1-8,0] pour le

3e tercile comparé au 1er). En

fonction de leur âge en 1945, date où l’emploi du DDT a été

généralisé, un excès de risque a été observé chez celles qui

avaient moins de 14 ans à cette date (et moins de 20 ans lorsque

le DDT a atteint son maximum d’utilisation dans le monde au

début des années 1950) (OR = 2,8 ; IC 95 % [1,1-6,8] et

OR = 5,2 ; IC 95 % [1,4-9,1] respectivement pour les

2e et 3e terciles).

). Le DDT (isomères o,p’ et p,p’, ce

dernier étant le plus abondant) ainsi que le DDE (isomère p,p’)

ont été dosés dans des prélèvements de sang, obtenus entre 1959

et 1967, chez des jeunes femmes (âge moyen de 26 ans) à

l’occasion d’une de leurs grossesses. Cent vingt-neuf de ces

femmes ayant eu un diagnostic de cancer du sein avant l’âge de

50 ans ont été comparées à 150 femmes de même âge et sans cancer

du sein. Le DDT (isomère p,p’), dans un modèle ajusté aux autres

organochlorés, a été retrouvé associé à un excès de risque de

survenue de cancer du sein (OR = 2,9 ; IC 95 % [1,1-8,0] pour le

3e tercile comparé au 1er). En

fonction de leur âge en 1945, date où l’emploi du DDT a été

généralisé, un excès de risque a été observé chez celles qui

avaient moins de 14 ans à cette date (et moins de 20 ans lorsque

le DDT a atteint son maximum d’utilisation dans le monde au

début des années 1950) (OR = 2,8 ; IC 95 % [1,1-6,8] et

OR = 5,2 ; IC 95 % [1,4-9,1] respectivement pour les

2e et 3e terciles).Nouvelles données épidémiologiques

Expositions professionnelles

; Engel et coll.,

2017

; Engel et coll.,

2017 ; Louis et coll., 2017

; Louis et coll., 2017 ). Lors d’un suivi portant sur

1 059 cas incidents, l’usage d’insecticides organophosphorés a

été retrouvé associé à un risque augmenté de cancer du sein

(RR = 1,20 ; IC 95 % [1,01-1,43]) (Lerro et coll.,

2015

). Lors d’un suivi portant sur

1 059 cas incidents, l’usage d’insecticides organophosphorés a

été retrouvé associé à un risque augmenté de cancer du sein

(RR = 1,20 ; IC 95 % [1,01-1,43]) (Lerro et coll.,

2015 ). Une analyse par matière active a montré que seule

l’utilisation du chlorpyrifos (parmi 8 organophosphorés étudiés)

était associée, à la limite de la signification statistique, à

un risque augmenté de cancer du sein (RR = 1,41 ;

IC 95 % [1,00-1,99]). Une analyse plus approfondie de

l’association avec le chlorpyrifos, en prenant en compte le

statut des récepteurs hormonaux aux œstrogènes (estrogen

receptor ; ER) ou à la progestérone (progesterone

receptor ; PR), a mis en évidence une augmentation de

risque l’association étant plus élevée en cas de tumeur ER-PR-

(RR = 2,26 ; IC 95 % [1,07-4,75]) qu’en cas de tumeur ER+PR+

(RR = 1,37 ; IC 95 % [0,86-2,19]). Un risque augmenté, mais non

statistiquement significatif, a été également constaté en cas

d’utilisation de terbufos (RR = 1,52 ; IC 95 % [0,97-2,36]).

Lors d’un suivi ultérieur portant sur 1 081 cas de cancers du

sein, les auteurs ont rapporté des résultats similaires

concernant le chlorpyrifos (HR = 1,4 ; IC 95 % [1,0-2,0]) et le

terbufos (HR = 1,5 ; IC 95 % [1,0-2,1]) mais aussi un risque

augmenté, non significatif, pour l’usage du coumaphos

(HR = 1,5 ; IC 95 % [0,9-2,5]) (Engel et coll.,

2017

). Une analyse par matière active a montré que seule

l’utilisation du chlorpyrifos (parmi 8 organophosphorés étudiés)

était associée, à la limite de la signification statistique, à

un risque augmenté de cancer du sein (RR = 1,41 ;

IC 95 % [1,00-1,99]). Une analyse plus approfondie de

l’association avec le chlorpyrifos, en prenant en compte le

statut des récepteurs hormonaux aux œstrogènes (estrogen

receptor ; ER) ou à la progestérone (progesterone

receptor ; PR), a mis en évidence une augmentation de

risque l’association étant plus élevée en cas de tumeur ER-PR-

(RR = 2,26 ; IC 95 % [1,07-4,75]) qu’en cas de tumeur ER+PR+

(RR = 1,37 ; IC 95 % [0,86-2,19]). Un risque augmenté, mais non

statistiquement significatif, a été également constaté en cas

d’utilisation de terbufos (RR = 1,52 ; IC 95 % [0,97-2,36]).

Lors d’un suivi ultérieur portant sur 1 081 cas de cancers du

sein, les auteurs ont rapporté des résultats similaires

concernant le chlorpyrifos (HR = 1,4 ; IC 95 % [1,0-2,0]) et le

terbufos (HR = 1,5 ; IC 95 % [1,0-2,1]) mais aussi un risque

augmenté, non significatif, pour l’usage du coumaphos

(HR = 1,5 ; IC 95 % [0,9-2,5]) (Engel et coll.,

2017 ). Au cours d’une étude exclusivement consacrée aux

insecticides organochlorés, aucune association n’a été retrouvée

en lien avec l’utilisation de ces pesticides sauf pour la

dieldrine (Louis et coll., 2017

). Au cours d’une étude exclusivement consacrée aux

insecticides organochlorés, aucune association n’a été retrouvée

en lien avec l’utilisation de ces pesticides sauf pour la

dieldrine (Louis et coll., 2017 ). En effet, parmi les insecticides

organochlorés étudiés (8 au total), seul l’emploi de la

dieldrine est apparu associé à un risque augmenté de cancer du

sein, ce risque étant limité aux femmes porteuses d’une tumeur

ER-PR- (RR = 3,55 ; IC 95 % [1,12-11,18]). À noter que ce

résultat n’a été acquis qu’à partir de 3 cas présentant ces

caractéristiques tumorales.

). En effet, parmi les insecticides

organochlorés étudiés (8 au total), seul l’emploi de la

dieldrine est apparu associé à un risque augmenté de cancer du

sein, ce risque étant limité aux femmes porteuses d’une tumeur

ER-PR- (RR = 3,55 ; IC 95 % [1,12-11,18]). À noter que ce

résultat n’a été acquis qu’à partir de 3 cas présentant ces

caractéristiques tumorales. ). L’activité professionnelle dans le

secteur agricole a été retrouvée associée à un risque augmenté

de survenue du cancer du sein (OR = 1,72 ; IC 95 % [1,04-2,85]).

Cependant, en absence de toute information relative à l’usage de

pesticides, aucune conclusion ne peut en être dérivée s’agissant

de l’impact de ces derniers sur la survenue du cancer du

sein.

). L’activité professionnelle dans le

secteur agricole a été retrouvée associée à un risque augmenté

de survenue du cancer du sein (OR = 1,72 ; IC 95 % [1,04-2,85]).

Cependant, en absence de toute information relative à l’usage de

pesticides, aucune conclusion ne peut en être dérivée s’agissant

de l’impact de ces derniers sur la survenue du cancer du

sein. ). Parmi celles ayant travaillé dans

une exploitation agricole, et à l’aide d’une matrice

emploi-exposition, celles ayant été exposées au parathion-méthyl

présentaient un excès de risque de survenue du cancer du sein

mais limité au 2e tercile d’exposition (OR = 5,28 ;

IC 95 % [1,17-23,7]).

). Parmi celles ayant travaillé dans

une exploitation agricole, et à l’aide d’une matrice

emploi-exposition, celles ayant été exposées au parathion-méthyl

présentaient un excès de risque de survenue du cancer du sein

mais limité au 2e tercile d’exposition (OR = 5,28 ;

IC 95 % [1,17-23,7]).Expositions environnementales

). S’agissant des pesticides autres que

les organochlorés, ces mêmes auteurs après examen des 8 études

disponibles dans des circonstances d’exposition non

professionnelles (conjointes d’agriculteurs non applicatrices de

pesticides, résidence à proximité de zones agricoles) estiment

que les études sont encore peu nombreuses et avec des

informations peu spécifiques concernant les matières actives

incriminées pour aboutir à des conclusions significatives dans

un sens ou dans l’autre.

). S’agissant des pesticides autres que

les organochlorés, ces mêmes auteurs après examen des 8 études

disponibles dans des circonstances d’exposition non

professionnelles (conjointes d’agriculteurs non applicatrices de

pesticides, résidence à proximité de zones agricoles) estiment

que les études sont encore peu nombreuses et avec des

informations peu spécifiques concernant les matières actives

incriminées pour aboutir à des conclusions significatives dans

un sens ou dans l’autre. ). Il en est de même pour la

méta-analyse de Ingber et coll. portant sur 46 études publiées

jusqu’en 2013 (mOR = 1,05 ; IC 95 % [0,93-1,18] pour le DDE et

mOR = 1,02 ; IC 95 % [0,92-1,13] pour le DDT) (Ingber et coll.,

2013

). Il en est de même pour la

méta-analyse de Ingber et coll. portant sur 46 études publiées

jusqu’en 2013 (mOR = 1,05 ; IC 95 % [0,93-1,18] pour le DDE et

mOR = 1,02 ; IC 95 % [0,92-1,13] pour le DDT) (Ingber et coll.,

2013 ).

). ). Cette question a été adressée aux femmes ayant résidé

pendant au moins un an à proximité (1 km ou moins) d’une zone

d’activité agricole. Parmi les femmes qui ont déclaré « avoir

déjà remarqué » une dérive de pulvérisation, les auteurs

rapportent un excès de risque de survenue du cancer du sein

(OR = 1,43 ; IC 95 % [1,15-1,78]), et en particulier parmi

celles où cette constatation a été faite avant d’avoir atteint

l’âge de 20 ans (OR = 1,61 ; IC 95 % [1,19,-2,16]). Cette étude

n’apporte aucune information concernant les éventuels pesticides

(familles chimiques ou matière active) concernés et repose sur

une notion de dérive peu précise quant à l’exposition effective

(par exemple, dérive perçue visuellement et/ou par

l’odorat).

). Cette question a été adressée aux femmes ayant résidé

pendant au moins un an à proximité (1 km ou moins) d’une zone

d’activité agricole. Parmi les femmes qui ont déclaré « avoir

déjà remarqué » une dérive de pulvérisation, les auteurs

rapportent un excès de risque de survenue du cancer du sein

(OR = 1,43 ; IC 95 % [1,15-1,78]), et en particulier parmi

celles où cette constatation a été faite avant d’avoir atteint

l’âge de 20 ans (OR = 1,61 ; IC 95 % [1,19,-2,16]). Cette étude

n’apporte aucune information concernant les éventuels pesticides

(familles chimiques ou matière active) concernés et repose sur

une notion de dérive peu précise quant à l’exposition effective

(par exemple, dérive perçue visuellement et/ou par

l’odorat). ). Une étude réalisée en Espagne et portant sur 425 cas

incidents et 1 511 témoins a exploré le lien avec la proximité

de leur domicile à des sites industriels (García-Pérez et coll.,

2018

). Une étude réalisée en Espagne et portant sur 425 cas

incidents et 1 511 témoins a exploré le lien avec la proximité

de leur domicile à des sites industriels (García-Pérez et coll.,

2018 ). Une association positive a été retrouvée en lien avec la

présence de sites industriels situés à moins de 2 km et libérant

des pesticides (sans autre précision) (OR = 2,09 ; IC 95 %

[1,14-3,82]). Au Brésil, une étude comprenant 85 cas incidents

de cancers du sein et 266 témoins a rapporté un excès de risque

de survenue de la maladie chez les femmes résidant à moins de

500 m d’une exploitation agricole ayant recours à des pesticides

(OR = 2,37 ; IC 95 % [1,78-3,16]) (Silva et coll.,

2019

). Une association positive a été retrouvée en lien avec la

présence de sites industriels situés à moins de 2 km et libérant

des pesticides (sans autre précision) (OR = 2,09 ; IC 95 %

[1,14-3,82]). Au Brésil, une étude comprenant 85 cas incidents

de cancers du sein et 266 témoins a rapporté un excès de risque

de survenue de la maladie chez les femmes résidant à moins de

500 m d’une exploitation agricole ayant recours à des pesticides

(OR = 2,37 ; IC 95 % [1,78-3,16]) (Silva et coll.,

2019 ). Une étude réalisée chez 155 cas et 150 témoins en

Californie (comtés de Fresno, Tulare et Kern) a employé comme

indicateur d’exposition l’usage de pesticides agricoles dans un

rayon inférieur à 500 m à leur lieu de résidence (Tayour et

coll., 2019

). Une étude réalisée chez 155 cas et 150 témoins en

Californie (comtés de Fresno, Tulare et Kern) a employé comme

indicateur d’exposition l’usage de pesticides agricoles dans un

rayon inférieur à 500 m à leur lieu de résidence (Tayour et

coll., 2019 ). Une association positive a été

retrouvée avec l’usage du chlorpyrifos (OR = 3,22 ; IC 95 %

[1,38-7,53]) alors qu’une absence d’association a été retrouvée

pour l’usage d’organochlorés (sans autre précision), le diazinon

(un insecticide organophosphoré) et le 1,3 dichloropropène (un

nématicide).

). Une association positive a été

retrouvée avec l’usage du chlorpyrifos (OR = 3,22 ; IC 95 %

[1,38-7,53]) alors qu’une absence d’association a été retrouvée

pour l’usage d’organochlorés (sans autre précision), le diazinon

(un insecticide organophosphoré) et le 1,3 dichloropropène (un

nématicide). ). Au Groenland, Wielsøe et coll. ont rapporté des

concentrations sanguines de DDE plus élevées chez 77 cas de

cancer du sein que chez 84 témoins (Wielsøe et coll.,

2017

). Au Groenland, Wielsøe et coll. ont rapporté des

concentrations sanguines de DDE plus élevées chez 77 cas de

cancer du sein que chez 84 témoins (Wielsøe et coll.,

2017 ). Holmes et coll. en analysant 9 pesticides persistants dans

le sang, n’ont pas trouvé d’associations avec le risque de

survenue du cancer du sein dans une étude comparant 75 cas à

95 témoins en Alaska (Holmes et coll.,

2014

). Holmes et coll. en analysant 9 pesticides persistants dans

le sang, n’ont pas trouvé d’associations avec le risque de

survenue du cancer du sein dans une étude comparant 75 cas à

95 témoins en Alaska (Holmes et coll.,

2014 ). En Tunisie, Arrebola et coll., en comparant les taux

sériques de cinq organochlorés chez 69 cas à 56 témoins, ont mis

en évidence une association entre une concentration élevée de

β-hexachlorocyclohexane (OR = 1,18 ; IC 95 % [1,05-1,34]) et le

risque de cancer du sein (Arrebola et coll.,

2015

). En Tunisie, Arrebola et coll., en comparant les taux

sériques de cinq organochlorés chez 69 cas à 56 témoins, ont mis

en évidence une association entre une concentration élevée de

β-hexachlorocyclohexane (OR = 1,18 ; IC 95 % [1,05-1,34]) et le

risque de cancer du sein (Arrebola et coll.,

2015 ). Dans une étude cas-témoins hospitalière (56 cas et

46 témoins) réalisée en Chine, He et coll. ont mesuré les

concentrations de six pesticides organochlorés dans des

prélèvements de tissus adipeux du sein (He et coll.,

2017

). Dans une étude cas-témoins hospitalière (56 cas et

46 témoins) réalisée en Chine, He et coll. ont mesuré les

concentrations de six pesticides organochlorés dans des

prélèvements de tissus adipeux du sein (He et coll.,

2017 ). Les auteurs concluent à une augmentation du risque de

survenue de cancer du sein alors que les résultats montrent

l’inverse (OR = 0,129 ; IC 95 % [0,031-0,542] pour le DDE). Une

étude réalisée au Pakistan chez 83 cas de cancers (incluant les

cancers du sein) et 32 témoins a rapporté que la moyenne de la

somme de la concentration sanguine de 14 pesticides

organochlorés était plus élevée chez les cas de cancer du sein

(nombre non précisé) que chez les témoins (Attaullah et coll.,

2018

). Les auteurs concluent à une augmentation du risque de

survenue de cancer du sein alors que les résultats montrent

l’inverse (OR = 0,129 ; IC 95 % [0,031-0,542] pour le DDE). Une

étude réalisée au Pakistan chez 83 cas de cancers (incluant les

cancers du sein) et 32 témoins a rapporté que la moyenne de la

somme de la concentration sanguine de 14 pesticides

organochlorés était plus élevée chez les cas de cancer du sein

(nombre non précisé) que chez les témoins (Attaullah et coll.,

2018 ).

). ). L’exposition a été estimée par la

mesure de la concentration sanguine des pesticides à l’occasion

du diagnostic. Après un suivi de 5 et 15 ans, 55 et 189 décès

toutes causes confondues ont été constatés dont 36 et

74 attribuables au cancer du sein. À 5 ans, le tercile le plus

élevé de la concentration en DDT était associé à un excès de

décès toutes causes confondues (HR = 2,19 ; IC 95 %

[1,02-4,67] ; p de tendance = 0,02) et à un excès de décès

spécifique par cancer du sein (HR = 2,72 ; IC 95 % [1,04-7,13] ;

p de tendance = 0,02). Cependant, à 15 ans, aucune association

statistiquement significative n’a été observée. Les mêmes

auteurs, en partant d’une autre population de cas incidents de

cancers invasifs du sein (n = 748) au cours de la période

1993-1996 aux États-Unis, se sont également intéressés à la

survie au terme d’un suivi médian de 20,6 années (Parada Jr et

coll., 2019

). L’exposition a été estimée par la

mesure de la concentration sanguine des pesticides à l’occasion

du diagnostic. Après un suivi de 5 et 15 ans, 55 et 189 décès

toutes causes confondues ont été constatés dont 36 et

74 attribuables au cancer du sein. À 5 ans, le tercile le plus

élevé de la concentration en DDT était associé à un excès de

décès toutes causes confondues (HR = 2,19 ; IC 95 %

[1,02-4,67] ; p de tendance = 0,02) et à un excès de décès

spécifique par cancer du sein (HR = 2,72 ; IC 95 % [1,04-7,13] ;

p de tendance = 0,02). Cependant, à 15 ans, aucune association

statistiquement significative n’a été observée. Les mêmes

auteurs, en partant d’une autre population de cas incidents de

cancers invasifs du sein (n = 748) au cours de la période

1993-1996 aux États-Unis, se sont également intéressés à la

survie au terme d’un suivi médian de 20,6 années (Parada Jr et

coll., 2019 ). L’exposition au DDT et au DDE a été

estimée par la mesure de leur concentration sanguine à

l’occasion du diagnostic. Au terme d’un suivi de 5 ans, ni le

DDT ni le DDE n’ont été retrouvés associés à la mortalité toutes

causes ou à la mortalité spécifique par cancer du sein. En

revanche, au terme d’un suivi à 20 ans, le DDE (HR = 1,95 ;

IC 95 % [1,31-2,92] pour le 3e tercile comparé au

1er) et le DDT (HR = 1,64 ; IC 95 % [1,10-2,44]

pour le quantile le plus élevé comparé au quantile avec des

concentrations en dessous de la limite de détection) ont été

retrouvés associés à un excès de risque de décès toutes causes

confondues. S’agissant de la mortalité spécifique par cancer du

sein après 20 ans de suivi, les concentrations en DDE

supérieures à la médiane (groupe de référence : DDE en dessous

de la médiane) ont été retrouvées associées à une augmentation

de risque de décès (HR = 1,69 ; IC 95 % [1,06-2,68]). Le risque

était plus élevé chez celles qui présentaient une tumeur ER-

(HR = 3,24 ; IC 95 % [1,38-7,58]) comparé à celles qui

présentaient une tumeur ER+ (HR = 1,29 ; IC 95 % [0,73-2,28])

avec une interaction significative (p = 0,03).

). L’exposition au DDT et au DDE a été

estimée par la mesure de leur concentration sanguine à

l’occasion du diagnostic. Au terme d’un suivi de 5 ans, ni le

DDT ni le DDE n’ont été retrouvés associés à la mortalité toutes

causes ou à la mortalité spécifique par cancer du sein. En

revanche, au terme d’un suivi à 20 ans, le DDE (HR = 1,95 ;

IC 95 % [1,31-2,92] pour le 3e tercile comparé au

1er) et le DDT (HR = 1,64 ; IC 95 % [1,10-2,44]

pour le quantile le plus élevé comparé au quantile avec des

concentrations en dessous de la limite de détection) ont été

retrouvés associés à un excès de risque de décès toutes causes

confondues. S’agissant de la mortalité spécifique par cancer du

sein après 20 ans de suivi, les concentrations en DDE

supérieures à la médiane (groupe de référence : DDE en dessous

de la médiane) ont été retrouvées associées à une augmentation

de risque de décès (HR = 1,69 ; IC 95 % [1,06-2,68]). Le risque

était plus élevé chez celles qui présentaient une tumeur ER-

(HR = 3,24 ; IC 95 % [1,38-7,58]) comparé à celles qui

présentaient une tumeur ER+ (HR = 1,29 ; IC 95 % [0,73-2,28])

avec une interaction significative (p = 0,03). ). Cette étude, réalisée au sein de la

Child Health and Development Studies, s’était limitée

à la survenue de ce cancer avant l’âge de 50 ans, c’est-à-dire

avant la ménopause, l’exposition ayant été estimée par la mesure

de la concentration plasmatique en DDT à l’occasion d’une de

leurs grossesses (âge moyen de 26 ans). Les auteurs ont montré

que les concentrations sanguines en DDT étaient associées à un

excès de risque de survenue de cancer du sein, notamment chez

celles qui avaient moins de 14 ans au début des années 1950

(correspondant au maximum d’utilisation du DDT dans le monde).

Ces mêmes auteurs ont, dans une publication récente (Cohn et

coll., 2019

). Cette étude, réalisée au sein de la

Child Health and Development Studies, s’était limitée

à la survenue de ce cancer avant l’âge de 50 ans, c’est-à-dire

avant la ménopause, l’exposition ayant été estimée par la mesure

de la concentration plasmatique en DDT à l’occasion d’une de

leurs grossesses (âge moyen de 26 ans). Les auteurs ont montré

que les concentrations sanguines en DDT étaient associées à un

excès de risque de survenue de cancer du sein, notamment chez

celles qui avaient moins de 14 ans au début des années 1950

(correspondant au maximum d’utilisation du DDT dans le monde).

Ces mêmes auteurs ont, dans une publication récente (Cohn et

coll., 2019 ), étudié le risque de survenue du

cancer du sein pendant la période de transition de la ménopause

(50 à 54 ans). Un excès de risque a été observé (OR pour le

doublement de la concentration en p,p’ DDT = 1,99 ; IC 95 %

[1,48-2,67]). Cependant, tenant compte de l’âge qu’elles avaient

en 1945 (date où l’emploi du DDT a été généralisé), cet excès de

risque n’était observé que chez celles qui avaient plus de 14

ans à cette date (OR pour le doublement de la concentration en

p,p’ DDT = 2,83 ; IC 95 % [1,96-4,10]).

), étudié le risque de survenue du

cancer du sein pendant la période de transition de la ménopause

(50 à 54 ans). Un excès de risque a été observé (OR pour le

doublement de la concentration en p,p’ DDT = 1,99 ; IC 95 %

[1,48-2,67]). Cependant, tenant compte de l’âge qu’elles avaient

en 1945 (date où l’emploi du DDT a été généralisé), cet excès de

risque n’était observé que chez celles qui avaient plus de 14

ans à cette date (OR pour le doublement de la concentration en

p,p’ DDT = 2,83 ; IC 95 % [1,96-4,10]). ). Cent dix-huit cas de cancer du sein

ont ainsi été comparés à 354 témoins appariés à l’âge de

naissance. L’exposition maternelle pendant la grossesse au DDT

(isomère o,p’), dans un modèle ajusté sur les autres

organochlorés, était associée chez les filles à un excès de

risque de survenue de cancer du sein (OR = 3,7 ; IC 95 %

[1,5-9,0] pour le 4e quartile ; p de

tendance = 0,05).

). Cent dix-huit cas de cancer du sein

ont ainsi été comparés à 354 témoins appariés à l’âge de

naissance. L’exposition maternelle pendant la grossesse au DDT

(isomère o,p’), dans un modèle ajusté sur les autres

organochlorés, était associée chez les filles à un excès de

risque de survenue de cancer du sein (OR = 3,7 ; IC 95 %

[1,5-9,0] pour le 4e quartile ; p de

tendance = 0,05). ). Parmi les 50 756 femmes sans cancer du sein incluses au

cours de la période 2003-2009, 2 134 ont développé un cancer du

sein lors d’un suivi moyen de 5 ans à compter de leur date

d’inclusion dans la cohorte. Les informations relatives aux

expositions résidentielles et agricoles aux pesticides ont été

recueillies par questionnaire à l’inclusion dans l’étude. Une

attention particulière a été portée sur le parcours résidentiel

avant l’âge de 14 ans ainsi que sur la nature de leur résidence

au regard d’une activité agricole (exploitation agricole) et de

l’usage de pesticides. Aucune association n’a été observée entre

l’exposition aux pesticides dans l’enfance et l’adolescence

(avant 14 ans) et le risque de survenue du cancer du sein, quel

que soit le statut hormonal de la tumeur. Seules les femmes

âgées de moins de 18 ans lors de l’interdiction du DDT aux

États-Unis en 1972 présentaient un risque augmenté de cancer du

sein, à la limite de la signification statistique (HR = 1,1 ;

IC 95 % [0,99-1,30]).

). Parmi les 50 756 femmes sans cancer du sein incluses au

cours de la période 2003-2009, 2 134 ont développé un cancer du

sein lors d’un suivi moyen de 5 ans à compter de leur date

d’inclusion dans la cohorte. Les informations relatives aux

expositions résidentielles et agricoles aux pesticides ont été

recueillies par questionnaire à l’inclusion dans l’étude. Une

attention particulière a été portée sur le parcours résidentiel

avant l’âge de 14 ans ainsi que sur la nature de leur résidence

au regard d’une activité agricole (exploitation agricole) et de

l’usage de pesticides. Aucune association n’a été observée entre

l’exposition aux pesticides dans l’enfance et l’adolescence

(avant 14 ans) et le risque de survenue du cancer du sein, quel

que soit le statut hormonal de la tumeur. Seules les femmes

âgées de moins de 18 ans lors de l’interdiction du DDT aux

États-Unis en 1972 présentaient un risque augmenté de cancer du

sein, à la limite de la signification statistique (HR = 1,1 ;

IC 95 % [0,99-1,30]). ).

).Cancer du sein chez l’homme

). Il est admis que le cancer du sein

chez l’homme correspond à la même entité pathologique que celle

décrite chez la femme (Thomas,

1993

). Il est admis que le cancer du sein

chez l’homme correspond à la même entité pathologique que celle

décrite chez la femme (Thomas,

1993 ). On y observe les mêmes types histologiques, l’expression

des mêmes récepteurs hormonaux (aux œstrogènes notamment) et une

fréquence élevée de mutations des gènes BRCA1 ou

BRCA2 (Stalsberg et coll.,

1993

). On y observe les mêmes types histologiques, l’expression

des mêmes récepteurs hormonaux (aux œstrogènes notamment) et une

fréquence élevée de mutations des gènes BRCA1 ou

BRCA2 (Stalsberg et coll.,

1993 ; Thomas, 1993

; Thomas, 1993 ). L’étiologie est inconnue mais il

est bien établi que les entités nosologiques associées à des

déséquilibres entre androgènes et œstrogènes, notamment le

syndrome de Klinefelter, favorisent la survenue du cancer du

sein (Fentiman, 2018

). L’étiologie est inconnue mais il

est bien établi que les entités nosologiques associées à des

déséquilibres entre androgènes et œstrogènes, notamment le

syndrome de Klinefelter, favorisent la survenue du cancer du

sein (Fentiman, 2018 ). L’exposition à des radiations

ionisantes est un facteur de risque unanimement reconnu. À

l’inverse, le rôle des expositions à des champs

électromagnétiques ou à la chaleur (foyers thermiques radiants)

est encore débattu (Weiss et coll.,

2005

). L’exposition à des radiations

ionisantes est un facteur de risque unanimement reconnu. À

l’inverse, le rôle des expositions à des champs

électromagnétiques ou à la chaleur (foyers thermiques radiants)

est encore débattu (Weiss et coll.,

2005 ; Fentiman et coll., 2006

; Fentiman et coll., 2006 ; Ruddy et Winer,

2013

; Ruddy et Winer,

2013 ). Il existe très peu d’études s’intéressant au rôle des

pesticides dans la survenue du cancer du sein chez l’homme. Une

cohorte historique suédoise comprenant 1 779 646 employés,

entreprise en 1971 et ayant fait l’objet d’un suivi de 19 ans,

n’a pu observer de lien entre des métiers exercés dans le

secteur agricole et le risque de survenue du cancer du sein

(Pollán et coll., 2001

). Il existe très peu d’études s’intéressant au rôle des

pesticides dans la survenue du cancer du sein chez l’homme. Une

cohorte historique suédoise comprenant 1 779 646 employés,

entreprise en 1971 et ayant fait l’objet d’un suivi de 19 ans,

n’a pu observer de lien entre des métiers exercés dans le

secteur agricole et le risque de survenue du cancer du sein

(Pollán et coll., 2001 ). Une étude portant sur 178 cas et

1 041 témoins aux États-Unis n’a pas montré d’associations entre

l’exposition professionnelle aux herbicides ou à d’autres types

de pesticides et le risque de survenue de la maladie (Cocco et

coll., 1998

). Une étude portant sur 178 cas et

1 041 témoins aux États-Unis n’a pas montré d’associations entre

l’exposition professionnelle aux herbicides ou à d’autres types

de pesticides et le risque de survenue de la maladie (Cocco et

coll., 1998 ). En Europe, une étude ayant comparé

104 cas à 1 901 témoins n’a pas montré d’excès de risque chez

les agriculteurs, qu’ils soient exploitants ou salariés

(Villeneuve et coll., 2010

). En Europe, une étude ayant comparé

104 cas à 1 901 témoins n’a pas montré d’excès de risque chez

les agriculteurs, qu’ils soient exploitants ou salariés

(Villeneuve et coll., 2010 ). À ce jour, aucune étude portant

sur des familles chimiques ou matière active et le risque de

cancer du sein chez l’homme n’a été publiée. Cela n’est guère

surprenant tenant compte de la rareté de la maladie. Pour

autant, les quelques études réalisées à ce jour ne soutiennent

pas un rôle important des pesticides dans la genèse du cancer du

sein masculin.

). À ce jour, aucune étude portant

sur des familles chimiques ou matière active et le risque de

cancer du sein chez l’homme n’a été publiée. Cela n’est guère

surprenant tenant compte de la rareté de la maladie. Pour

autant, les quelques études réalisées à ce jour ne soutiennent

pas un rôle important des pesticides dans la genèse du cancer du

sein masculin.Données mécanistiques

Dieldrine, DDT et autres pesticides organochlorés

) avec

parfois d’autres organochlorés présentant des propriétés

similaires (ou parfois opposées) sur le plan mécanistique.

) avec

parfois d’autres organochlorés présentant des propriétés

similaires (ou parfois opposées) sur le plan mécanistique. | Figure 13.1 Résumé des effets de la dieldrine en lien avec un effet susceptible de favoriser la survenue du cancer du sein |

). Ces effets sont souvent étudiés en

utilisant in vitro le modèle MCF-7, cellule tumorale

mammaire humaine exprimant le ERα dont la croissance est

dépendante d’un stimulus œstrogénique (Verma et coll.,

1997

). Ces effets sont souvent étudiés en

utilisant in vitro le modèle MCF-7, cellule tumorale

mammaire humaine exprimant le ERα dont la croissance est

dépendante d’un stimulus œstrogénique (Verma et coll.,

1997 ; Arcaro et coll., 1998

; Arcaro et coll., 1998 ; Charles et coll.,

2002

; Charles et coll.,

2002 ; Rasmussen et Nielsen, 2002

; Rasmussen et Nielsen, 2002 ; Aube et coll.,

2011

; Aube et coll.,

2011 )

ou in vivo un modèle de croissance utérine chez les

rongeurs (très sensible à l’imprégnation œstrogénique)

(Ramamoorthy et coll., 1997

)

ou in vivo un modèle de croissance utérine chez les

rongeurs (très sensible à l’imprégnation œstrogénique)

(Ramamoorthy et coll., 1997 ; Wade et coll.,

1997

; Wade et coll.,

1997 ). Les effets pro-œstrogéniques observés dans les cellules

MCF-7 ont été confirmés dans d’autres lignées tumorales

mammaires humaines ER+ comme les T47D (Legler et coll.,

1999

). Les effets pro-œstrogéniques observés dans les cellules

MCF-7 ont été confirmés dans d’autres lignées tumorales

mammaires humaines ER+ comme les T47D (Legler et coll.,

1999 ). Les organochlorés ont en général des effets

pro-œstrogéniques pour des concentrations supérieures à 1 µM

(c’est-à-dire relativement élevées) (Andersen et coll.,

2002

). Les organochlorés ont en général des effets

pro-œstrogéniques pour des concentrations supérieures à 1 µM

(c’est-à-dire relativement élevées) (Andersen et coll.,

2002 ). Toutefois, le toxaphène peut être décrit comme faiblement

anti-œstrogénique car il peut réduire la formation de « foci »

de cellules MCF-7 en présence d’œstradiol. Toutefois, il ne

semble pas en mesure de lier le récepteur ERα, il semblerait

donc important de confirmer ce dernier résultat et d’apporter

des éléments mécanistiques pour expliquer la réduction du nombre

de foci, précédemment décrite (Arcaro et coll.,

2000

). Toutefois, le toxaphène peut être décrit comme faiblement

anti-œstrogénique car il peut réduire la formation de « foci »

de cellules MCF-7 en présence d’œstradiol. Toutefois, il ne

semble pas en mesure de lier le récepteur ERα, il semblerait

donc important de confirmer ce dernier résultat et d’apporter

des éléments mécanistiques pour expliquer la réduction du nombre

de foci, précédemment décrite (Arcaro et coll.,

2000 ).

). ). Un traitement pendant 16 h avec les agents à une

concentration de 10 µM provoque l’activation de l’ERα et de

l’ERβ pour cinq des organochlorés testés ; chlordane, o,p’-DDT

(seul et en mélange avec le p,p’-DDT), trans-nonachlore,

toxaphène. Cinq des pesticides organochlorés activaient l’ERα

uniquement ; chlordécone, dieldrine, endosulfan, endrine,

méthoxychlore. Un effet de compétition avec l’œstradiol (ou

antagonisme des organochlorés vis-à-vis de l’œstradiol et du

ERα) a été montré pour le chlordécone, le méthoxychlore,

l’endosulfan, l’endrine, la dieldrine et l’aldrine. On peut

ainsi noter que la dieldrine active l’ERα (considéré comme

pro-tumoral car favorisant la prolifération) et pas l’ERβ

(souvent associé à un bon pronostic après analyse histologique

de tumeurs mammaires).

). Un traitement pendant 16 h avec les agents à une

concentration de 10 µM provoque l’activation de l’ERα et de

l’ERβ pour cinq des organochlorés testés ; chlordane, o,p’-DDT

(seul et en mélange avec le p,p’-DDT), trans-nonachlore,

toxaphène. Cinq des pesticides organochlorés activaient l’ERα

uniquement ; chlordécone, dieldrine, endosulfan, endrine,

méthoxychlore. Un effet de compétition avec l’œstradiol (ou

antagonisme des organochlorés vis-à-vis de l’œstradiol et du

ERα) a été montré pour le chlordécone, le méthoxychlore,

l’endosulfan, l’endrine, la dieldrine et l’aldrine. On peut

ainsi noter que la dieldrine active l’ERα (considéré comme

pro-tumoral car favorisant la prolifération) et pas l’ERβ

(souvent associé à un bon pronostic après analyse histologique

de tumeurs mammaires). ). La rapidité de ces effets, qui ont

été constatés à des concentrations relativement élevées, suggère

l’activation de voies de signalisation non transcriptionnelles.

De même, Cameron et Foster montrent que la dieldrine bloque

l’apoptose de cellules MDA-MB-231 induite par leur détachement

du support de culture (anoïkis2

). Les doses utilisées (0,5-10 µM ou

0,2-3,8 ppm) ont été sélectionnées sur la base d’une

modélisation simple en comparaison des concentrations retrouvées

dans le tissu mammaire (épithélium et adipocytes,

0,17-0,90 ppm). La résistance à l’anoïkis est observée à partir

de 5 µM et est associée avec une diminution de l’expression de

l’effecteur pro-apoptotique Bax (Cameron et Foster,

2008

). La rapidité de ces effets, qui ont

été constatés à des concentrations relativement élevées, suggère

l’activation de voies de signalisation non transcriptionnelles.

De même, Cameron et Foster montrent que la dieldrine bloque

l’apoptose de cellules MDA-MB-231 induite par leur détachement

du support de culture (anoïkis2

). Les doses utilisées (0,5-10 µM ou

0,2-3,8 ppm) ont été sélectionnées sur la base d’une

modélisation simple en comparaison des concentrations retrouvées

dans le tissu mammaire (épithélium et adipocytes,

0,17-0,90 ppm). La résistance à l’anoïkis est observée à partir

de 5 µM et est associée avec une diminution de l’expression de

l’effecteur pro-apoptotique Bax (Cameron et Foster,

2008 ). L’effet est bloqué par un antagoniste du récepteur tyrosine

kinase TrkB, dont l’expression est aussi augmentée in

vivo dans un modèle murin de tumori-genèse mammaire

(Cameron et Foster, 2009

). L’effet est bloqué par un antagoniste du récepteur tyrosine

kinase TrkB, dont l’expression est aussi augmentée in

vivo dans un modèle murin de tumori-genèse mammaire

(Cameron et Foster, 2009 ). Cette action de la dieldrine sur un

récepteur tyrosine kinase est à mettre en parallèle de celle

observée par Buteau-Lozano et coll. qui montrent une

augmentation de sécrétion et production de VEGF (facteur clé

intervenant dans l’angiogenèse) dans une lignée dérivée des

cellules MCF-7 (Buteau-Lozano et coll.,

2008

). Cette action de la dieldrine sur un

récepteur tyrosine kinase est à mettre en parallèle de celle

observée par Buteau-Lozano et coll. qui montrent une

augmentation de sécrétion et production de VEGF (facteur clé

intervenant dans l’angiogenèse) dans une lignée dérivée des

cellules MCF-7 (Buteau-Lozano et coll.,

2008 ).

). ). Le traitement avec un mélange de plusieurs organochlorés

(p,p’-DDD ; p,p’-DDE ; o,p’-DDE ; aldrine ; dieldrine) conduit à

une augmentation de l’expression de plusieurs gènes (sur

94 testés) dont ACVRL1 (inhibition de l’angiogenèse),

KIT et ERBB3 (récepteurs dont l’activation

conduit à une prolifération cellulaire),PDGFRB (récepteur

pro-angiogénique) et ACVR1C (récepteur apparenté à ceux

activés par le TGF-β), aucun d’entre eux n’étant stimulé par

l’œstradiol. Les organochlorés ont été testés à des

concentrations 100 fois supérieures à celles constatées dans le

sérum d’une population générale espagnole (Îles Canaries). De

telles concentrations sont pertinentes dans la mesure où il est

assumé pour de nombreux organochlorés que leurs concentrations

dans les tissus adipeux sont 100 fois supérieures à celles

mesurées dans le sérum. Cette étude suggère l’existence de

mécanismes stimulés par les organochlorés autres que les

récepteurs aux œstrogènes dans les cellules mammaires.

). Le traitement avec un mélange de plusieurs organochlorés

(p,p’-DDD ; p,p’-DDE ; o,p’-DDE ; aldrine ; dieldrine) conduit à

une augmentation de l’expression de plusieurs gènes (sur

94 testés) dont ACVRL1 (inhibition de l’angiogenèse),

KIT et ERBB3 (récepteurs dont l’activation

conduit à une prolifération cellulaire),PDGFRB (récepteur

pro-angiogénique) et ACVR1C (récepteur apparenté à ceux

activés par le TGF-β), aucun d’entre eux n’étant stimulé par

l’œstradiol. Les organochlorés ont été testés à des

concentrations 100 fois supérieures à celles constatées dans le

sérum d’une population générale espagnole (Îles Canaries). De

telles concentrations sont pertinentes dans la mesure où il est

assumé pour de nombreux organochlorés que leurs concentrations

dans les tissus adipeux sont 100 fois supérieures à celles

mesurées dans le sérum. Cette étude suggère l’existence de

mécanismes stimulés par les organochlorés autres que les

récepteurs aux œstrogènes dans les cellules mammaires. ). Néanmoins, l’article soulève un

point intéressant concernant le statut des tumeurs vis-à-vis de

l’expression du ERα, suggérant que la dieldrine soit plutôt

associée aux cancers ER (et ainsi un mode d’action non

œstrogénique). Ces éléments doivent être interprétés avec

prudence car ils peuvent avoir une dimension temporelle ; on

pourrait ainsi poser l’hypothèse que l’antagonisme de la

dieldrine vis-à-vis de l’œstradiol par compétition sur le même

site de liaison sur le ERα, favorise lors de la sélection

clonale, les cellules tumorales pouvant se multiplier sans

dépendance du ERα.

). Néanmoins, l’article soulève un

point intéressant concernant le statut des tumeurs vis-à-vis de

l’expression du ERα, suggérant que la dieldrine soit plutôt

associée aux cancers ER (et ainsi un mode d’action non

œstrogénique). Ces éléments doivent être interprétés avec

prudence car ils peuvent avoir une dimension temporelle ; on

pourrait ainsi poser l’hypothèse que l’antagonisme de la

dieldrine vis-à-vis de l’œstradiol par compétition sur le même

site de liaison sur le ERα, favorise lors de la sélection

clonale, les cellules tumorales pouvant se multiplier sans

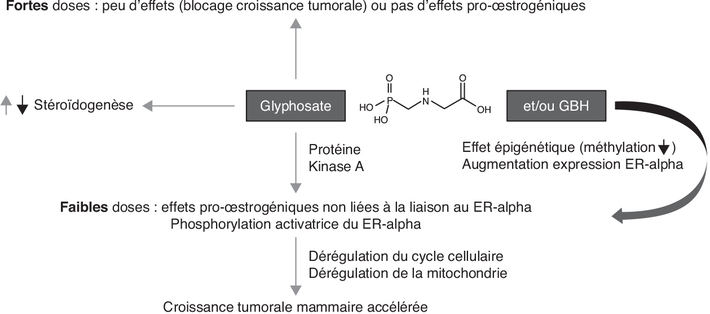

dépendance du ERα.Chlorpyrifos

). Des expérimentations plus récentes

vont dans ce sens et ne démontrent que de très faibles effets

cytotoxiques, prolifératifs et de la stimulation de l’ER sur

cette même lignée de cellules à des doses élevées (≥ 50 µM)

(Andersen et coll., 2002

). Des expérimentations plus récentes

vont dans ce sens et ne démontrent que de très faibles effets

cytotoxiques, prolifératifs et de la stimulation de l’ER sur

cette même lignée de cellules à des doses élevées (≥ 50 µM)

(Andersen et coll., 2002 ).

). ), un effet cytotoxique a également été démontré par Rich et

coll. sur les cellules MCF-7 traitées avec le CPF à 10 µM (Rich

et coll., 2012

), un effet cytotoxique a également été démontré par Rich et

coll. sur les cellules MCF-7 traitées avec le CPF à 10 µM (Rich

et coll., 2012 ). Ces résultats ont été confirmés

dans une étude subséquente par Ventura et coll. qui montrent que

ce blocage est lié à une altération des défenses anti-oxydantes

(toujours à 50 µM) avec une phosphorylation de ERK1/2 provoquée

par les espèces réactives de l’oxygène

(H2O2) (Ventura et coll.,

2015

). Ces résultats ont été confirmés

dans une étude subséquente par Ventura et coll. qui montrent que

ce blocage est lié à une altération des défenses anti-oxydantes

(toujours à 50 µM) avec une phosphorylation de ERK1/2 provoquée

par les espèces réactives de l’oxygène

(H2O2) (Ventura et coll.,

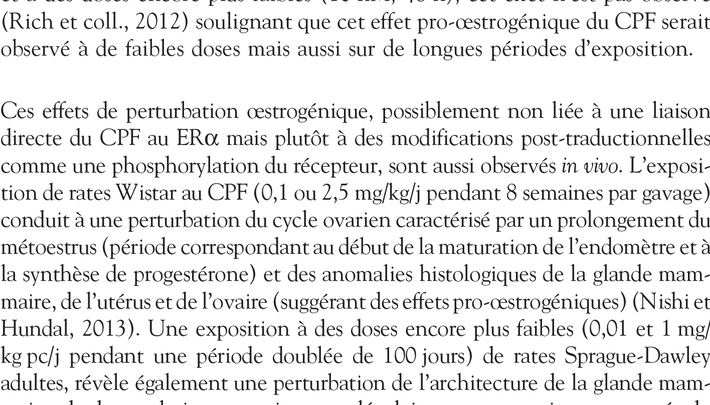

2015 ). Considérées dans leur ensemble, ces données vont dans le

sens d’une absence d’effet (ou d’un faible effet) du CPF à forte

dose (figure 13.2

). Considérées dans leur ensemble, ces données vont dans le

sens d’une absence d’effet (ou d’un faible effet) du CPF à forte

dose (figure 13.2 ).

). ). Sur de plus courtes périodes de traitement et à des doses

encore plus faibles (10 nM, 48 h), cet effet n’est pas observé

(Rich et coll., 2012

). Sur de plus courtes périodes de traitement et à des doses

encore plus faibles (10 nM, 48 h), cet effet n’est pas observé

(Rich et coll., 2012 ) soulignant que cet effet

pro-œstrogénique du CPF serait observé à de faibles doses mais

aussi sur de longues périodes d’exposition.

) soulignant que cet effet

pro-œstrogénique du CPF serait observé à de faibles doses mais

aussi sur de longues périodes d’exposition. ). Une exposition à des doses encore plus faibles (0,01 et

1 mg/kg pc/j pendant une période doublée de 100 jours) de rates

Sprague-Dawley adultes, révèle également une perturbation de

l’architecture de la glande mammaire, des hyperplasies et au

niveau moléculaire, une expression augmentée du récepteur de la

progestérone et du marqueur de prolifération PCNA

(proliferating cell nuclear antigen) et, à l’inverse,

une réduction de l’expression de corépresseurs des récepteurs

des œstrogènes. Les concentrations sériques de l’œstradiol, de

la progestérone et de l’hormone lutéinisante (LH) sont diminuées

(Ventura et coll., 2016

). Une exposition à des doses encore plus faibles (0,01 et

1 mg/kg pc/j pendant une période doublée de 100 jours) de rates

Sprague-Dawley adultes, révèle également une perturbation de

l’architecture de la glande mammaire, des hyperplasies et au

niveau moléculaire, une expression augmentée du récepteur de la

progestérone et du marqueur de prolifération PCNA

(proliferating cell nuclear antigen) et, à l’inverse,

une réduction de l’expression de corépresseurs des récepteurs

des œstrogènes. Les concentrations sériques de l’œstradiol, de

la progestérone et de l’hormone lutéinisante (LH) sont diminuées

(Ventura et coll., 2016 ). Les mêmes auteurs ont étudié

l’effet de l’exposition chronique au CPF (aux mêmes doses que

précédemment ; 0,01 et 1 mg/kg pc/j) sur l’incidence de tumeurs

induites par le N-nitroso-N-méthylurée ; les deux doses de CPF

provoquent une réduction de la période de latence tumorale

(Ventura et coll., 2019

). Les mêmes auteurs ont étudié

l’effet de l’exposition chronique au CPF (aux mêmes doses que

précédemment ; 0,01 et 1 mg/kg pc/j) sur l’incidence de tumeurs

induites par le N-nitroso-N-méthylurée ; les deux doses de CPF

provoquent une réduction de la période de latence tumorale

(Ventura et coll., 2019 ).

). | Figure 13.2 Résumé des effets du chlorpyrifos en lien avec un effet susceptible de favoriser la survenue du cancer du sein |

Néonicotinoïdes

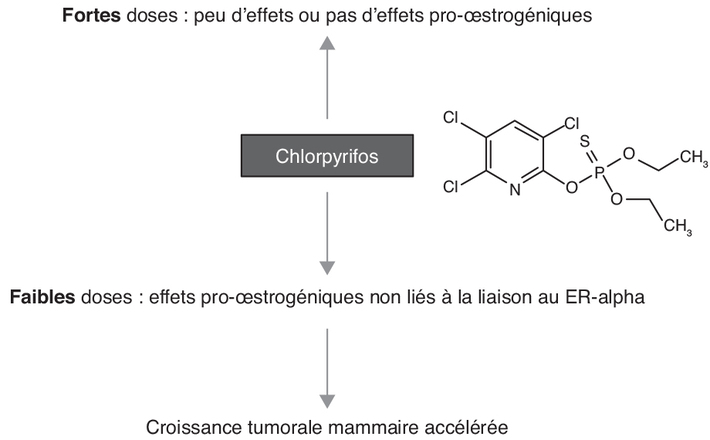

). En 2016, Caron-Baudoin et coll.,

partant du fait que certains pesticides comme l’atrazine

(interdite au sein de l’UE en 2003) sont des activateurs de

l’expression de l’aromatase, ont évalué les effets de trois

pesticides de la famille des néonicotinoïdes sur ce système

(Caron-Beaudoin et coll., 2016

). En 2016, Caron-Baudoin et coll.,

partant du fait que certains pesticides comme l’atrazine

(interdite au sein de l’UE en 2003) sont des activateurs de

l’expression de l’aromatase, ont évalué les effets de trois

pesticides de la famille des néonicotinoïdes sur ce système

(Caron-Beaudoin et coll., 2016 ). L’imidaclopride, le thiaclopride,

et le thiaméthoxame ont été testés à des concentrations entre

0,1 et 10 µM sur une lignée cellulaire humaine de carcinome

surrénalien (H295R) et une lignée de cellules endothéliales de

la veine ombilicale humaine (HUVEC). Les résultats sont

intéressants à plus d’un titre (figure 13.3

). L’imidaclopride, le thiaclopride,

et le thiaméthoxame ont été testés à des concentrations entre

0,1 et 10 µM sur une lignée cellulaire humaine de carcinome

surrénalien (H295R) et une lignée de cellules endothéliales de

la veine ombilicale humaine (HUVEC). Les résultats sont

intéressants à plus d’un titre (figure 13.3 ). Le thiaclopride et le thiaméthoxame

présentent un profil activant l’expression de l’aromatase (pour

l’un de ses promoteurs), tandis que l’imidaclopride a un effet

inhibiteur sur les cellules H295R. Les effets sont de nature

non-monotone dans ces mêmes cellules, avec une activation

significative (12,7x) de l’aromatase par le thiaclopride à

0,3 µM ou par le thiaméthoxame à 0,1 µM (12,2x ou 15,7x en

fonction du promoteur considéré) qui n’est plus ou très

faiblement observée à des doses plus élevées. Les auteurs

renforcent leur démonstration par la mesure de la viabilité

cellulaire qui est inchangée à toutes les doses évaluées. La

diminution observée avec le traitement à l’imidaclopride (3 µM)

n’est plus constatée aux doses supérieures. Ces effets sont

cellule-spécifiques car non observés dans les expériences sur

les HUVEC. La mesure d’activité de l’enzyme aromatase dans les

cellules H295R, suit les profils d’expression, détaillés

ci-dessus.

). Le thiaclopride et le thiaméthoxame

présentent un profil activant l’expression de l’aromatase (pour

l’un de ses promoteurs), tandis que l’imidaclopride a un effet

inhibiteur sur les cellules H295R. Les effets sont de nature

non-monotone dans ces mêmes cellules, avec une activation

significative (12,7x) de l’aromatase par le thiaclopride à

0,3 µM ou par le thiaméthoxame à 0,1 µM (12,2x ou 15,7x en

fonction du promoteur considéré) qui n’est plus ou très

faiblement observée à des doses plus élevées. Les auteurs

renforcent leur démonstration par la mesure de la viabilité

cellulaire qui est inchangée à toutes les doses évaluées. La

diminution observée avec le traitement à l’imidaclopride (3 µM)

n’est plus constatée aux doses supérieures. Ces effets sont

cellule-spécifiques car non observés dans les expériences sur

les HUVEC. La mesure d’activité de l’enzyme aromatase dans les

cellules H295R, suit les profils d’expression, détaillés

ci-dessus. ).

). ). Les auteurs ont utilisé des

inhibiteurs pharmacologiques de voies de signalisation afin

d’éclairer les mécanismes potentiellement impliqués : les deux

néonicotinoïdes utilisés stimuleraient la voie de la

phospholipase (le thiaclopride stimulant également la voie

MEK/MAPK 1/3 qui, indépendamment de son effet sur la

transcription de l’aromatase, stimulerait la prolifération

cellulaire). Cette description est importante car l’une des

voies les plus étudiées en première intention pour tester un

effet pro-tumoral dans le contexte du cancer du sein est celle

des récepteurs aux œstrogènes (l’isoforme ERα jouant un rôle

pro-prolifératif). Or, Mesnage et coll. ont récemment évalué le

potentiel œstrogénique de sept néonicotinoïdes les plus utilisés

à travers un test de prolifération des cellules MCF-7 qui a

démontré qu’aucun d’entre eux n’activait le ERα (de même pour le

récepteur aux hormones thyroïdiennes sur des cellules GH3)

(Mesnage et coll., 2018

). Les auteurs ont utilisé des

inhibiteurs pharmacologiques de voies de signalisation afin

d’éclairer les mécanismes potentiellement impliqués : les deux

néonicotinoïdes utilisés stimuleraient la voie de la

phospholipase (le thiaclopride stimulant également la voie

MEK/MAPK 1/3 qui, indépendamment de son effet sur la

transcription de l’aromatase, stimulerait la prolifération

cellulaire). Cette description est importante car l’une des

voies les plus étudiées en première intention pour tester un

effet pro-tumoral dans le contexte du cancer du sein est celle

des récepteurs aux œstrogènes (l’isoforme ERα jouant un rôle

pro-prolifératif). Or, Mesnage et coll. ont récemment évalué le

potentiel œstrogénique de sept néonicotinoïdes les plus utilisés

à travers un test de prolifération des cellules MCF-7 qui a

démontré qu’aucun d’entre eux n’activait le ERα (de même pour le

récepteur aux hormones thyroïdiennes sur des cellules GH3)

(Mesnage et coll., 2018 ).

). | Figure 13.3 Résumé des effets de néonicotinoïdes en lien avec un effet susceptible de favoriser la survenue du cancer du sein |

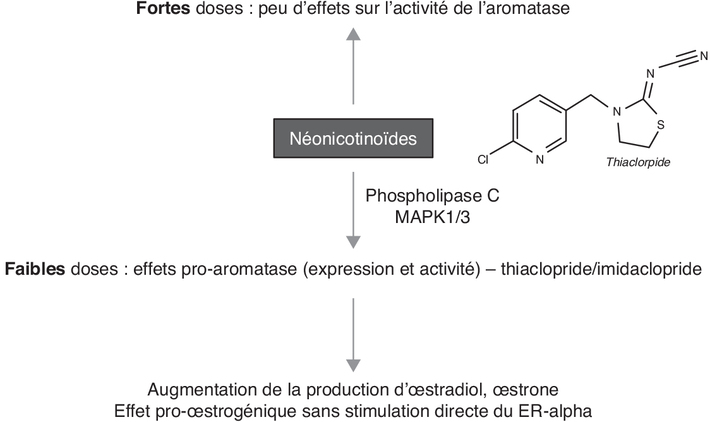

Glyphosate

). Ceci va

dans le sens d’une absence d’effet initiateur du glyphosate.

Toutefois, associé à un agent initiateur, il pourrait exercer un

effet promoteur à des doses plus faibles que celles

préalablement testées ; celui-ci reposerait sur divers

mécanismes d’action qui rentrent également dans le cadre de la

perturbation endocrinienne.

). Ceci va

dans le sens d’une absence d’effet initiateur du glyphosate.

Toutefois, associé à un agent initiateur, il pourrait exercer un

effet promoteur à des doses plus faibles que celles

préalablement testées ; celui-ci reposerait sur divers

mécanismes d’action qui rentrent également dans le cadre de la

perturbation endocrinienne. ; Hokanson et coll., 2007

; Hokanson et coll., 2007 ; Mesnage et coll.,

2017

; Mesnage et coll.,

2017 ), voire de l’ordre de 10-11 M, ce qui suggère que

l’effet est médié par le ERα (Thongprakaisang et coll.,

2013

), voire de l’ordre de 10-11 M, ce qui suggère que

l’effet est médié par le ERα (Thongprakaisang et coll.,

2013 ; Sritana et coll., 2018

; Sritana et coll., 2018 ). Cet effet « faible dose » est à

opposer à ceux observés par exemple par Li et coll. qui montrent

que des concentrations de glyphosate comprises entre 15 et 50 mM

bloquent la croissance de certaines lignées cancéreuses (Li et

coll., 2013

). Cet effet « faible dose » est à

opposer à ceux observés par exemple par Li et coll. qui montrent

que des concentrations de glyphosate comprises entre 15 et 50 mM

bloquent la croissance de certaines lignées cancéreuses (Li et

coll., 2013 ). Ceci est aussi observé avec l’AMPA,

son produit de dégradation (Parajuli et coll.,

2015

). Ceci est aussi observé avec l’AMPA,

son produit de dégradation (Parajuli et coll.,

2015 ; Parajuli et coll., 2016

; Parajuli et coll., 2016 ). Des processus apoptotiques sont

stimulés à ces fortes doses, par exemple par l’AMPA dès 50 mM

(Li et coll., 2013

). Des processus apoptotiques sont

stimulés à ces fortes doses, par exemple par l’AMPA dès 50 mM

(Li et coll., 2013 ). Dans le contexte d’une exposition

au glyphosate à des concentrations pertinentes sur le plan

environnemental (de l’ordre de 1 µM à 1 pM), une liaison du

glyphosate au ERα n’a pas été mise en évidence à ce jour (EPA,

2015

). Dans le contexte d’une exposition

au glyphosate à des concentrations pertinentes sur le plan

environnemental (de l’ordre de 1 µM à 1 pM), une liaison du

glyphosate au ERα n’a pas été mise en évidence à ce jour (EPA,

2015 ). En revanche, Mesnage et coll. suggèrent une activation de

ce récepteur par d’autres mécanismes (par exemple, activation de

kinases et phosphorylation du ERα) (Mesnage et coll.,

2017

). En revanche, Mesnage et coll. suggèrent une activation de

ce récepteur par d’autres mécanismes (par exemple, activation de

kinases et phosphorylation du ERα) (Mesnage et coll.,

2017 ). Dans cette étude utilisant de nombreuses techniques, les

auteurs montrent ainsi que le glyphosate active la protéine

kinase A qui phosphoryle et active le ERα en l’absence d’un de

ses ligands. Par ailleurs, une étude de transcriptomique menée

sur des lignées cancéreuses mammaires ER+ et ER montre que le

GBH Roundup (à faibles concentrations sur de courtes durées

d’exposition) et l’AMPA affectent des fonctions telles que la

régulation du cycle cellulaire, la réparation de l’ADN et

l’intégrité mitochondriale (Stur et coll.,

2019

). Dans cette étude utilisant de nombreuses techniques, les

auteurs montrent ainsi que le glyphosate active la protéine

kinase A qui phosphoryle et active le ERα en l’absence d’un de

ses ligands. Par ailleurs, une étude de transcriptomique menée

sur des lignées cancéreuses mammaires ER+ et ER montre que le

GBH Roundup (à faibles concentrations sur de courtes durées

d’exposition) et l’AMPA affectent des fonctions telles que la

régulation du cycle cellulaire, la réparation de l’ADN et

l’intégrité mitochondriale (Stur et coll.,

2019 ).

). ; Romano et coll.,

2012

; Romano et coll.,

2012 ; Owagboriaye et coll., 2017

; Owagboriaye et coll., 2017 ). Cet effet peut être constaté avec

du Roundup et pas du glyphosate, soulignant la plus forte

toxicité des formulations (Walsh et coll.,

2000

). Cet effet peut être constaté avec

du Roundup et pas du glyphosate, soulignant la plus forte

toxicité des formulations (Walsh et coll.,

2000 ; Romano et coll., 2012

; Romano et coll., 2012 ). Cet effet pourrait impacter

indirectement la glande mammaire qui est sensible aux stéroïdes.

Le cas de l’aromatase est intéressant car son inhibition par le

Roundup suggère une baisse de la concentration locale

d’œstrogènes (Defarge et coll.,

2016

). Cet effet pourrait impacter

indirectement la glande mammaire qui est sensible aux stéroïdes.

Le cas de l’aromatase est intéressant car son inhibition par le

Roundup suggère une baisse de la concentration locale

d’œstrogènes (Defarge et coll.,

2016 ) expliquant la perturbation du développement de la glande

mammaire constatée dans certaines études chez les rongeurs

(Gomez et coll., 2019

) expliquant la perturbation du développement de la glande

mammaire constatée dans certaines études chez les rongeurs

(Gomez et coll., 2019 ). Cet effet est toutefois sujet à

controverse (Altamirano et coll.,

2018

). Cet effet est toutefois sujet à

controverse (Altamirano et coll.,

2018 ). Ces effets sont transposables à d’autres organes comme

l’utérus au niveau duquel un effet prolifératif est constaté à

certains stades précoces (mais pas tardifs) ; les GBH pourraient

ainsi en fonction du stade de développement activer ou inhiber

les voies ER (Guerrero Schimpf et coll.,

2017

). Ces effets sont transposables à d’autres organes comme

l’utérus au niveau duquel un effet prolifératif est constaté à

certains stades précoces (mais pas tardifs) ; les GBH pourraient

ainsi en fonction du stade de développement activer ou inhiber

les voies ER (Guerrero Schimpf et coll.,

2017 ). Les mêmes auteurs suggèrent qu’une exposition précoce au

GBH augmente la sensibilité de l’utérus à l’œstradiol (Guerrero

Schimpf et coll., 2018

). Les mêmes auteurs suggèrent qu’une exposition précoce au

GBH augmente la sensibilité de l’utérus à l’œstradiol (Guerrero

Schimpf et coll., 2018 ). Ces résultats, pris dans leur

ensemble, vont dans le sens d’une activité de perturbation

endocrinienne du glyphosate, mais ces effets demeurent complexes

car il peut présenter des propriétés anti-œstrogénique de par

son action sur l’aromatase et pro-œstrogénique de par

l’hypersensibilisation à l’action de l’œstradiol.

). Ces résultats, pris dans leur

ensemble, vont dans le sens d’une activité de perturbation

endocrinienne du glyphosate, mais ces effets demeurent complexes

car il peut présenter des propriétés anti-œstrogénique de par

son action sur l’aromatase et pro-œstrogénique de par

l’hypersensibilisation à l’action de l’œstradiol. ). Ceci pourrait conduire à une

augmentation de la sensibilité de certains organes vis-à-vis des

œstrogènes, un phénomène déjà constaté dans d’autres contextes

et qu’il serait intéressant d’étudier dans la glande

mammaire.

). Ceci pourrait conduire à une

augmentation de la sensibilité de certains organes vis-à-vis des

œstrogènes, un phénomène déjà constaté dans d’autres contextes

et qu’il serait intéressant d’étudier dans la glande

mammaire. | Figure 13.4 Résumé des effets du glyphosate en lien avec un effet susceptible de favoriser la survenue du cancer du sein |

Conclusion

Références

•

•

→ Aller vers SYNTHESE