Pesticides et effets sur la santé

II. Pathologies cancéreuses

2021

| ANALYSE |

12-

Cancer de la prostate

;

Packer et coll., 2016

;

Packer et coll., 2016 ).

).Cancer de la prostate : de l’épidémiologie à la biologie

Incidence et mortalité

). Cela pourrait correspondre à la

conjonction de deux phénomènes : la plus grande partie des

cancers avancés ont déjà été diagnostiqués après plusieurs

années de dépistage, et des stratégies plus attentistes de la

part des soignants et de la population vis-à-vis du dépistage

avec la prise de conscience d’un risque de « sur-diagnostic »

(Schröder et coll., 2014

). Cela pourrait correspondre à la

conjonction de deux phénomènes : la plus grande partie des

cancers avancés ont déjà été diagnostiqués après plusieurs

années de dépistage, et des stratégies plus attentistes de la

part des soignants et de la population vis-à-vis du dépistage

avec la prise de conscience d’un risque de « sur-diagnostic »

(Schröder et coll., 2014 ). En France, avec un taux

d’incidence de 81,5 pour 100 000 personnes-années soit environ

50 000 nouveaux cas par an en 2015, le cancer de la prostate est

le plus fréquent, à la fois chez l’homme et dans l’ensemble de

la population (Defossez et coll.,

2019

). En France, avec un taux

d’incidence de 81,5 pour 100 000 personnes-années soit environ

50 000 nouveaux cas par an en 2015, le cancer de la prostate est

le plus fréquent, à la fois chez l’homme et dans l’ensemble de

la population (Defossez et coll.,

2019 ). Il est très rare avant 50 ans et son incidence augmente

progressivement avec l’âge.

). Il est très rare avant 50 ans et son incidence augmente

progressivement avec l’âge. ; Defossez et coll.,

2019

; Defossez et coll.,

2019 ).

). ).

).Étiologie et facteurs de risque

).

). ). Il est particulièrement élevé chez

les hommes ayant des ascendants africains subsahariens (quels

que soient les lieux de naissance), et particulièrement faibles

chez les populations asiatiques. Ainsi, aux États-Unis, le taux

d’incidence du cancer de la prostate dans la population

afro-américaine est 1,6 fois plus élevée que dans les autres

populations (respectivement 178,3 et 105,7 pour

100 000 personnes-années dans la population afro-américaine et

caucasienne (Noone et coll.,

2018

). Il est particulièrement élevé chez

les hommes ayant des ascendants africains subsahariens (quels

que soient les lieux de naissance), et particulièrement faibles

chez les populations asiatiques. Ainsi, aux États-Unis, le taux

d’incidence du cancer de la prostate dans la population

afro-américaine est 1,6 fois plus élevée que dans les autres

populations (respectivement 178,3 et 105,7 pour

100 000 personnes-années dans la population afro-américaine et

caucasienne (Noone et coll.,

2018 ). Chez les Caucasiens, le taux d’incidence est intermédiaire

avec néanmoins des variations selon les pays. Ainsi, dans les

pays du Nord de l’Europe, les taux d’incidence sont plus élevés

que dans les pays du Sud de l’Europe. Les populations d’origine

latine du continent américain présentent des taux d’incidence

similaires à ceux observés dans les pays dits latins en Europe.

Si de telles variations peuvent être expliquées en partie par

des différences dans l’accès aux soins, les pratiques médicales

et les politiques publiques en matière de dépistage, il est

maintenant admis que des facteurs génétiques jouent un rôle

déterminant. Ainsi, certains polymorphismes génétiques ont été

associés à un risque individuel accru de cancer de la prostate

et puisque leur fréquence varie selon les origines

ethno-géographiques des populations ils pourraient contribuer à

expliquer les importantes variations d’incidence (Chokkalingam

et coll., 2007

). Chez les Caucasiens, le taux d’incidence est intermédiaire

avec néanmoins des variations selon les pays. Ainsi, dans les

pays du Nord de l’Europe, les taux d’incidence sont plus élevés

que dans les pays du Sud de l’Europe. Les populations d’origine

latine du continent américain présentent des taux d’incidence

similaires à ceux observés dans les pays dits latins en Europe.

Si de telles variations peuvent être expliquées en partie par

des différences dans l’accès aux soins, les pratiques médicales

et les politiques publiques en matière de dépistage, il est

maintenant admis que des facteurs génétiques jouent un rôle

déterminant. Ainsi, certains polymorphismes génétiques ont été

associés à un risque individuel accru de cancer de la prostate

et puisque leur fréquence varie selon les origines

ethno-géographiques des populations ils pourraient contribuer à

expliquer les importantes variations d’incidence (Chokkalingam

et coll., 2007 ; Rebbeck,

2018

; Rebbeck,

2018 ). Certains polymorphismes sont spécifiques des populations

d’ascendance africaine confirmant le rôle de la variation de la

lignée germinale spécifiquement liée à l’ascendance, dans la

contribution aux différences de population dans le risque de

cancer de la prostate (Conti et coll.,

2017

). Certains polymorphismes sont spécifiques des populations

d’ascendance africaine confirmant le rôle de la variation de la

lignée germinale spécifiquement liée à l’ascendance, dans la

contribution aux différences de population dans le risque de

cancer de la prostate (Conti et coll.,

2017 ).

). ; Bonkhoff, 2018

; Bonkhoff, 2018 ).

). ). Le rôle de divers facteurs

nutritionnels, associés négativement (lycopènes, vitamine D,

vitamine E, sélénium) ou positivement (calcium alimentaire) au

risque de survenue de cancer de la prostate est encore très

controversé (Pernar et coll.,

2018

). Le rôle de divers facteurs

nutritionnels, associés négativement (lycopènes, vitamine D,

vitamine E, sélénium) ou positivement (calcium alimentaire) au

risque de survenue de cancer de la prostate est encore très

controversé (Pernar et coll.,

2018 ). L’exposition à des xénobiotiques environnementaux, dont les

pesticides, a été également évoquée. Une attention a été portée

sur les xénobiotiques possédant des propriétés hormonales

(perturbateurs endocriniens) et divers travaux expérimentaux

soutiennent l’hypothèse d’une influence délétère en favorisant

le développement tumoral au sein du tissu prostatique (Prins,

2008

). L’exposition à des xénobiotiques environnementaux, dont les

pesticides, a été également évoquée. Une attention a été portée

sur les xénobiotiques possédant des propriétés hormonales

(perturbateurs endocriniens) et divers travaux expérimentaux

soutiennent l’hypothèse d’une influence délétère en favorisant

le développement tumoral au sein du tissu prostatique (Prins,

2008 ; Diamanti-Kandarakis et coll.,

2009

; Diamanti-Kandarakis et coll.,

2009 ).

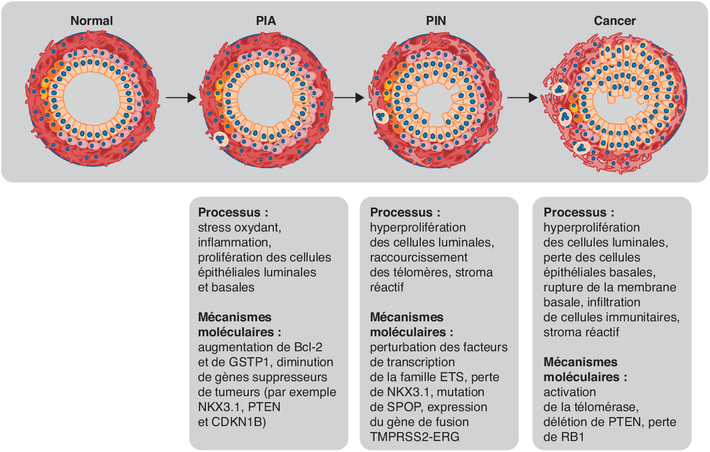

).Histoire naturelle, agressivité et hétérogénéité du cancer de la prostate

) (figure 12.1

) (figure 12.1 ).

). ).

). ).

). ; Figiel et coll.,

2017

; Figiel et coll.,

2017 ). Cela explique l’intérêt croissant qui est porté aux formes

agressives dans les études épidémiologiques visant à identifier

des facteurs de risque, modifiables et non modifiables. Dans le

cadre des études mécanistiques, le rôle particulier du

microenvironnement tumoral (par exemple fibroblastes ou

adipocytes sécrétant à la fois des cytokines pro-inflammatoires,

pro-migratoires ou des exosomes modifiant l’expression génique

des tumeurs) est de plus en plus souvent évoqué (Nawaz et coll.,

2014

). Cela explique l’intérêt croissant qui est porté aux formes

agressives dans les études épidémiologiques visant à identifier

des facteurs de risque, modifiables et non modifiables. Dans le

cadre des études mécanistiques, le rôle particulier du

microenvironnement tumoral (par exemple fibroblastes ou

adipocytes sécrétant à la fois des cytokines pro-inflammatoires,

pro-migratoires ou des exosomes modifiant l’expression génique

des tumeurs) est de plus en plus souvent évoqué (Nawaz et coll.,

2014 ; Shiao et coll., 2016

; Shiao et coll., 2016 ; Nassar et coll.,

2018

; Nassar et coll.,

2018 ).

). ; Marusyk et coll.,

2012

; Marusyk et coll.,

2012 ; Meacham et Morrison, 2013

; Meacham et Morrison, 2013 ). La connaissance de cette

hétérogénéité intra-tumorale et inter-métastases a ouvert la

voie à la médecine personnalisée ou médecine de précision, en

relation avec les thérapeutiques ciblées qui sont développées

depuis une vingtaine d’années. Récemment, cette hétérogénéité

tumorale a été retrouvée sur des biopsies de tumeurs de la

prostate (Boutros et coll.,

2015

). La connaissance de cette

hétérogénéité intra-tumorale et inter-métastases a ouvert la

voie à la médecine personnalisée ou médecine de précision, en

relation avec les thérapeutiques ciblées qui sont développées

depuis une vingtaine d’années. Récemment, cette hétérogénéité

tumorale a été retrouvée sur des biopsies de tumeurs de la

prostate (Boutros et coll.,

2015 ).

). | Figure 12.1 Évolution du tissu prostatique au cours de la

cancérogenèse (d’après Packer et coll.,

2016 ) ) |

Mécanismes biologiques à l’origine du

développement du cancer

de la prostate

; Banerjee et coll., 2000

; Banerjee et coll., 2000 ; Taplin et Ho,

2001

; Taplin et Ho,

2001 ). Il a été donc tout à fait légitime d’associer l’activation

du récepteur aux androgènes (AR) à la survenue et à la

progression du cancer de la prostate. Cette activation est

intimement liée à la concentration locale d’androgènes et donc à

leur métabolisme et notamment à leur conversion en œstrogènes

par l’aromatase ou CYP19 (figure 12.2

). Il a été donc tout à fait légitime d’associer l’activation

du récepteur aux androgènes (AR) à la survenue et à la

progression du cancer de la prostate. Cette activation est

intimement liée à la concentration locale d’androgènes et donc à

leur métabolisme et notamment à leur conversion en œstrogènes

par l’aromatase ou CYP19 (figure 12.2 ).

). ; Nelles et coll., 2011

; Nelles et coll., 2011 ). Une étude a aussi montré des

associations entre certains polymorphismes fonctionnels de gènes

codant l’aromatase et le CYP1B1 (enzyme du métabolisme des

xénobiotiques qui catalyse l’hydroxylation de l’œstradiol,

inactivant ce dernier mais produisant un dérivé génotoxique

appelé catéchol) et le risque de survenue de cancer de la

prostate (Cussenot et coll.,

2007

). Une étude a aussi montré des

associations entre certains polymorphismes fonctionnels de gènes

codant l’aromatase et le CYP1B1 (enzyme du métabolisme des

xénobiotiques qui catalyse l’hydroxylation de l’œstradiol,

inactivant ce dernier mais produisant un dérivé génotoxique

appelé catéchol) et le risque de survenue de cancer de la

prostate (Cussenot et coll.,

2007 ).

). ). Ainsi, ceux-ci interfèrent avec la

production d’androgènes i) par la répression de l’axe

hypothalamo-hypophyso-gonadique ; ii) par action directe

sur les testicules. Un rôle indirect est également évoqué pour

les œstrogènes dans la régulation de la prostate via la

voie de la prolactine. Les œstrogènes ont aussi des effets

directs sur la prostate, qui peuvent être provoqués par une

hormone externe ou par l’œstradiol produit par une aromatisation

locale de la testostérone.

). Ainsi, ceux-ci interfèrent avec la

production d’androgènes i) par la répression de l’axe

hypothalamo-hypophyso-gonadique ; ii) par action directe

sur les testicules. Un rôle indirect est également évoqué pour

les œstrogènes dans la régulation de la prostate via la

voie de la prolactine. Les œstrogènes ont aussi des effets

directs sur la prostate, qui peuvent être provoqués par une

hormone externe ou par l’œstradiol produit par une aromatisation

locale de la testostérone. ; Prezioso et coll., 2007

; Prezioso et coll., 2007 ).

). ).

). ). Le rôle du récepteur ERα est démontré chez des souris

knock out4

invalidées pour ce récepteur dans le processus

de cancérogénèse induite par une exposition testostérone +

œstradiol (Ricke et coll., 2008

). Le rôle du récepteur ERα est démontré chez des souris

knock out4

invalidées pour ce récepteur dans le processus

de cancérogénèse induite par une exposition testostérone +

œstradiol (Ricke et coll., 2008 ). En revanche, ERβ, qui fixe

préférentiellement les phyto-œstrogènes, jouerait un rôle de

protection de l’épithélium prostatique dans le processus de

transformation maligne (Bonkhoff et Berges,

2009

). En revanche, ERβ, qui fixe

préférentiellement les phyto-œstrogènes, jouerait un rôle de

protection de l’épithélium prostatique dans le processus de

transformation maligne (Bonkhoff et Berges,

2009 ).

). ).

). ). Une surexpression de c-FLIP est retrouvée par exemple, dans

des tissus tumoraux humains issus de prostatectomie (Gao et

coll., 2005

). Une surexpression de c-FLIP est retrouvée par exemple, dans

des tissus tumoraux humains issus de prostatectomie (Gao et

coll., 2005 ).

). ) suggérant l’implication de cytokines ; ainsi,

l’interleukine 6 (IL-6) favorise à la fois l’activation de STAT3

(Signal transducer and activator of transcription 3),

un facteur de transcription intervenant dans l’inflammation et

bloquant l’apoptose, et l’interaction entre le AR et ses

co-activateurs (SRC-1 et SMRT), et ainsi la transcription de

gènes AR-dépendants (comme celui du PSA), à l’origine de la

division des cellules prostatiques (Wang et coll.,

2016a

) suggérant l’implication de cytokines ; ainsi,

l’interleukine 6 (IL-6) favorise à la fois l’activation de STAT3

(Signal transducer and activator of transcription 3),

un facteur de transcription intervenant dans l’inflammation et

bloquant l’apoptose, et l’interaction entre le AR et ses

co-activateurs (SRC-1 et SMRT), et ainsi la transcription de

gènes AR-dépendants (comme celui du PSA), à l’origine de la

division des cellules prostatiques (Wang et coll.,

2016a ).

). ).

).Modèles d’étude expérimentaux

). Ces modèles sont particulièrement

résistants au développement métastatique et la maladie est donc

différente de celle observée chez l’homme. Cependant, les

modèles murins fournissent des informations sur la progression

tumorale lors d’implantation in situ de xénogreffes

humaines (Grabowska et coll.,

2014

). Ces modèles sont particulièrement

résistants au développement métastatique et la maladie est donc

différente de celle observée chez l’homme. Cependant, les

modèles murins fournissent des informations sur la progression

tumorale lors d’implantation in situ de xénogreffes

humaines (Grabowska et coll.,

2014 ). L’alternative à l’utilisation de la souris est représentée

par les lignées cellulaires cancéreuses prostatiques humaines

(par exemple DU-145, PC-3, LNCaP, VCaP). Cependant, ces modèles

cellulaires ne sont pas soumis au contrôle paracrine complexe du

microenvironnement tumoral. Le développement de modèles en

3 dimensions (3D) permet d’obtenir des informations plus proches

de la physiologie tissulaire et les effets des toxiques sont

généralement plus prédictifs en comparaison des cellules

cultivées en 2 dimensions (2D). Le modèle 3D peut aussi faire

intervenir des cellules d’origines différentes, par exemple

cellules tumorales et pré-adipocytes (modèles mixtes 3D). Enfin,

il est possible de produire, pour certains tissus, des

organoïdes à partir de cellules souches cultivées en condition

de différenciation (par exemple pour l’intestin normal et

pathologique) ou bien à partir de cellules tumorales. La

production d’organoïdes construits à partir des lignées LNCaP et

C4-2B a été récemment rapportée (Ma et coll.,

2017

). L’alternative à l’utilisation de la souris est représentée

par les lignées cellulaires cancéreuses prostatiques humaines

(par exemple DU-145, PC-3, LNCaP, VCaP). Cependant, ces modèles

cellulaires ne sont pas soumis au contrôle paracrine complexe du

microenvironnement tumoral. Le développement de modèles en

3 dimensions (3D) permet d’obtenir des informations plus proches

de la physiologie tissulaire et les effets des toxiques sont

généralement plus prédictifs en comparaison des cellules

cultivées en 2 dimensions (2D). Le modèle 3D peut aussi faire

intervenir des cellules d’origines différentes, par exemple

cellules tumorales et pré-adipocytes (modèles mixtes 3D). Enfin,

il est possible de produire, pour certains tissus, des

organoïdes à partir de cellules souches cultivées en condition

de différenciation (par exemple pour l’intestin normal et

pathologique) ou bien à partir de cellules tumorales. La

production d’organoïdes construits à partir des lignées LNCaP et

C4-2B a été récemment rapportée (Ma et coll.,

2017 ) et ils constituent des perspectives d’avenir pour étudier le

dialogue complexe tumeur-microenvironnement.

) et ils constituent des perspectives d’avenir pour étudier le

dialogue complexe tumeur-microenvironnement.Pesticides et cancer de la prostate : données épidémiologiques

Résumé de l’expertise collective Inserm de 2013

Nouvelles données épidémiologiques

Méta-analyses et cohortes en exposition professionnelle agricole aux pesticides

). Ces études comprenaient au

total 3 978 cas (incidents ou prévalents) et 7 393 témoins

chez lesquels les expositions ont été estimées de manière

indirecte, principalement par des questionnaires. Cette

méta-analyse ne rassemble pas cependant toutes les études

existant aujourd’hui et les critères de sélection des études

ne sont pas clairement explicités. L’activité

professionnelle en milieu agricole était associée à un

risque augmenté de cancer de la prostate (méta OR = 3,83 ;

IC 95 % [1,96-7,48]) dans les études où les témoins étaient

porteurs d’une hypertrophie bénigne de la prostate. Un excès

de risque a également été retrouvé dans les études où les

témoins ne présentaient aucune pathologie prostatique (méta

OR = 1,38 ; IC 95 % [1,16-1,64]). La différence dans

l’intensité de risque en fonction du choix des témoins

pourrait être due au fait que les sujets témoins avec

hypertrophie bénigne de la prostate ont fait l’objet d’une

attention particulière pour exclure un cancer de la prostate

(par exemple, examen histologique de la pièce de résection).

Une analyse portant sur l’utilisation de pesticides dans le

secteur agricole, incluant 5 des 12 études initiales et

restreinte à 269 cas et 535 témoins, ne précisant ni la

durée d’emploi ni la nature des matières actives, a montré

une association inverse entre l’utilisation de pesticides et

le risque de cancer de la prostate (méta OR = 0,68 ;

IC 95 % [0,49-0,96]). Les auteurs suggèrent que les témoins

inclus dans cette analyse pourraient avoir été également

exposés aux pesticides. Ils s’appuient sur les observations

d’une étude antérieure (Sharpe et coll.,

2001

). Ces études comprenaient au

total 3 978 cas (incidents ou prévalents) et 7 393 témoins

chez lesquels les expositions ont été estimées de manière

indirecte, principalement par des questionnaires. Cette

méta-analyse ne rassemble pas cependant toutes les études

existant aujourd’hui et les critères de sélection des études

ne sont pas clairement explicités. L’activité

professionnelle en milieu agricole était associée à un

risque augmenté de cancer de la prostate (méta OR = 3,83 ;

IC 95 % [1,96-7,48]) dans les études où les témoins étaient

porteurs d’une hypertrophie bénigne de la prostate. Un excès

de risque a également été retrouvé dans les études où les

témoins ne présentaient aucune pathologie prostatique (méta

OR = 1,38 ; IC 95 % [1,16-1,64]). La différence dans

l’intensité de risque en fonction du choix des témoins

pourrait être due au fait que les sujets témoins avec

hypertrophie bénigne de la prostate ont fait l’objet d’une

attention particulière pour exclure un cancer de la prostate

(par exemple, examen histologique de la pièce de résection).

Une analyse portant sur l’utilisation de pesticides dans le

secteur agricole, incluant 5 des 12 études initiales et

restreinte à 269 cas et 535 témoins, ne précisant ni la

durée d’emploi ni la nature des matières actives, a montré

une association inverse entre l’utilisation de pesticides et

le risque de cancer de la prostate (méta OR = 0,68 ;

IC 95 % [0,49-0,96]). Les auteurs suggèrent que les témoins

inclus dans cette analyse pourraient avoir été également

exposés aux pesticides. Ils s’appuient sur les observations

d’une étude antérieure (Sharpe et coll.,

2001 ), où l’usage de pesticides dans

des activités de loisirs (bricolage, jardinage...) a été

associé à un risque augmenté de survenue de cancer de la

prostate.

), où l’usage de pesticides dans

des activités de loisirs (bricolage, jardinage...) a été

associé à un risque augmenté de survenue de cancer de la

prostate. ) a analysé, suite à une

recherche exhaustive de la littérature et une procédure de

sélection bien argumentée, 25 études de type cas-témoins et

4 cohortes publiées entre 1985 et 2014. L’exposition aux

pesticides (en population générale ou professionnelle) a été

retrouvée associée à un excès de risque de cancer de la

prostate (méta OR = 1,33 ; IC 95 % [1,02-1,63]).

) a analysé, suite à une

recherche exhaustive de la littérature et une procédure de

sélection bien argumentée, 25 études de type cas-témoins et

4 cohortes publiées entre 1985 et 2014. L’exposition aux

pesticides (en population générale ou professionnelle) a été

retrouvée associée à un excès de risque de cancer de la

prostate (méta OR = 1,33 ; IC 95 % [1,02-1,63]). ). Ce SIR élevé était présent

chez ceux qui exerçaient une activité professionnelle dans

une exploitation agricole (1,07 ; [1,03-1,12]) et non chez

ceux qui exerçaient une activité professionnelle hors

exploitation agricole (0,97 ; [0,84-1,11]). Parmi les

travailleurs dans les exploitations agricoles, un SIR élevé

a été observé chez les salariés (1,17 ; [1,09-1,26]) et non

chez les exploitants (1,02 ; [0,97-1,08]). Toujours parmi

les travailleurs des exploitations agricoles, un SIR élevé a

été constaté autant chez les utilisateurs (1,09 ;

[1,03-1,15]) que chez les non-utilisateurs de pesticides

(1,27 ; [1,06-1,50]). Parmi les différentes formes

d’utilisation de pesticides, certaines ne présentaient pas

de SIR élevé (0,85 ; [0,71-1,02]), notamment lorsqu’il

s’agissait d’usage d’insecticides dans les élevages ou des

herbicides pour le nettoyage des cours, allées, talus de

l’exploitation.

). Ce SIR élevé était présent

chez ceux qui exerçaient une activité professionnelle dans

une exploitation agricole (1,07 ; [1,03-1,12]) et non chez

ceux qui exerçaient une activité professionnelle hors

exploitation agricole (0,97 ; [0,84-1,11]). Parmi les

travailleurs dans les exploitations agricoles, un SIR élevé

a été observé chez les salariés (1,17 ; [1,09-1,26]) et non

chez les exploitants (1,02 ; [0,97-1,08]). Toujours parmi

les travailleurs des exploitations agricoles, un SIR élevé a

été constaté autant chez les utilisateurs (1,09 ;

[1,03-1,15]) que chez les non-utilisateurs de pesticides

(1,27 ; [1,06-1,50]). Parmi les différentes formes

d’utilisation de pesticides, certaines ne présentaient pas

de SIR élevé (0,85 ; [0,71-1,02]), notamment lorsqu’il

s’agissait d’usage d’insecticides dans les élevages ou des

herbicides pour le nettoyage des cours, allées, talus de

l’exploitation. ). Au total, 1 672 cas incidents

de cancer de la prostate sont survenus jusqu’au

31 décembre 2009. Les risques ont été calculés par des

analyses de survie (modèle de Cox) permettant d’estimer le

rapport des risques instantanés (HR, Hazard Ratio).

L’activité sur une ferme, sans préjuger de l’exposition aux

pesticides (n = 71 388) n’était pas associée de manière

globale à un excès de risque de survenue de cancer de la

prostate par comparaison avec les participants n’ayant pas

travaillé sur une ferme (groupe de référence, n = 10 573)

(HR = 1,05 ; IC 95 % [0,89-1,24]). Ce groupe de comparaison

comportait des personnes affiliées à la Mutualité sociale

agricole pour des activités telles que les métiers du

paysage et des espaces verts, du bois et de la forêt, de la

pêche et de l’ostréiculture, les coopératives agricoles, les

métiers tertiaires agricoles de l’enseignement, de

l’administration ou de la banque...

). Au total, 1 672 cas incidents

de cancer de la prostate sont survenus jusqu’au

31 décembre 2009. Les risques ont été calculés par des

analyses de survie (modèle de Cox) permettant d’estimer le

rapport des risques instantanés (HR, Hazard Ratio).

L’activité sur une ferme, sans préjuger de l’exposition aux

pesticides (n = 71 388) n’était pas associée de manière

globale à un excès de risque de survenue de cancer de la

prostate par comparaison avec les participants n’ayant pas

travaillé sur une ferme (groupe de référence, n = 10 573)

(HR = 1,05 ; IC 95 % [0,89-1,24]). Ce groupe de comparaison

comportait des personnes affiliées à la Mutualité sociale

agricole pour des activités telles que les métiers du

paysage et des espaces verts, du bois et de la forêt, de la

pêche et de l’ostréiculture, les coopératives agricoles, les

métiers tertiaires agricoles de l’enseignement, de

l’administration ou de la banque... ). Cet excès de risque a été

également constaté parmi les exploitants agricoles (1,12 ;

[1,07-1,17]) et à la limite de la significativité

statistique chez les ouvriers agricoles (1,08 ;

[0,99-1,17]). Quant aux secteurs professionnels, les hommes

travaillant dans l’élevage présentaient un excès de risque

(1,26 ; [1,03-1,55]) mais pas ceux travaillant dans les

cultures. Aucune information n’a été apportée concernant

l’emploi de pesticides.

). Cet excès de risque a été

également constaté parmi les exploitants agricoles (1,12 ;

[1,07-1,17]) et à la limite de la significativité

statistique chez les ouvriers agricoles (1,08 ;

[0,99-1,17]). Quant aux secteurs professionnels, les hommes

travaillant dans l’élevage présentaient un excès de risque

(1,26 ; [1,03-1,55]) mais pas ceux travaillant dans les

cultures. Aucune information n’a été apportée concernant

l’emploi de pesticides. ), ont publié une analyse cas

prévalents (n = 114) – témoins (n = 2 824) nichée dans la

cohorte canadienne Saskatchewan Rural Health Study

menée parmi des populations vivant en milieu rural. La

résidence sur une exploitation agricole et l’usage combiné

d’insecticides et de fongicides dans une activité agricole

étaient associés à un excès de risque de cancer de la

prostate (OR = 1,86 ; IC 95 % [1,07-3,25] et 2,06 ;

IC 95 % [1,15-3,69] avec le modèle statistique employé pour

la résidence sur une exploitation agricole, et 2,23 ;

[1,15-4,33] et 2,37 ; [1,19-4,71] avec le modèle statistique

pour l’usage combiné d’insecticides et fongicides). Aucune

information n’était apportée concernant les familles

chimiques ou les matières actives employées.

), ont publié une analyse cas

prévalents (n = 114) – témoins (n = 2 824) nichée dans la

cohorte canadienne Saskatchewan Rural Health Study

menée parmi des populations vivant en milieu rural. La

résidence sur une exploitation agricole et l’usage combiné

d’insecticides et de fongicides dans une activité agricole

étaient associés à un excès de risque de cancer de la

prostate (OR = 1,86 ; IC 95 % [1,07-3,25] et 2,06 ;

IC 95 % [1,15-3,69] avec le modèle statistique employé pour

la résidence sur une exploitation agricole, et 2,23 ;

[1,15-4,33] et 2,37 ; [1,19-4,71] avec le modèle statistique

pour l’usage combiné d’insecticides et fongicides). Aucune

information n’était apportée concernant les familles

chimiques ou les matières actives employées.Études spécifiques de familles de substances ou de substances actives

Organochlorés

) a montré que la présence de

DDE (dichlorodiphényldichloroéthylène) dans le sang

(métabolite persistant du DDT –

dichlorodiphényltrichloroéthane) était positivement

associée à un risque accru de survenue du cancer de la

prostate (OR = 1,53 ; IC 95 % [1,02,-2,30] pour le

5e quintile d’exposition comparé au

premier quintile d’exposition avec une relation

dose-effet linéaire significative, p de

tendance = 0,01). Ces résultats ont tenu compte de

l’exposition au chlordécone et aux PCB. En Corée du Sud,

une analyse cas-cohorte au sein de la Korean Cancer

Prevention Study-II conduite en population

générale et sur un suivi compris entre 7,6 et

18,6 années, a comparé 110 cas de cancer de la prostate

identifiés en interrogeant le registre national des

cancers à 256 témoins (Lim et coll.,

2017

) a montré que la présence de

DDE (dichlorodiphényldichloroéthylène) dans le sang

(métabolite persistant du DDT –

dichlorodiphényltrichloroéthane) était positivement

associée à un risque accru de survenue du cancer de la

prostate (OR = 1,53 ; IC 95 % [1,02,-2,30] pour le

5e quintile d’exposition comparé au

premier quintile d’exposition avec une relation

dose-effet linéaire significative, p de

tendance = 0,01). Ces résultats ont tenu compte de

l’exposition au chlordécone et aux PCB. En Corée du Sud,

une analyse cas-cohorte au sein de la Korean Cancer

Prevention Study-II conduite en population

générale et sur un suivi compris entre 7,6 et

18,6 années, a comparé 110 cas de cancer de la prostate

identifiés en interrogeant le registre national des

cancers à 256 témoins (Lim et coll.,

2017 ). Pour tous, un prélèvement

de sang a été obtenu à l’inclusion dans la cohorte

permettant le dosage de 19 pesticides organochlorés,

molécules mères, isomères ou métabolites (oxychlordane,

nonachlore chlordane, heptachlore, heptachlore époxyde,

hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexanes, DDT, DDD –

dichlorodiphényldichloroéthane – et DDE). Seul le

trans-nonachlore était positivement associé,

à la limite de la signification statistique, au risque

de survenue de cancer de la prostate (HR = 1,60 ;

[0,99-2,58] ; exposition transformée en logarithme de

base 10). Dans une étude cas incidents (n = 60) –

témoins hospitaliers (n = 60) à Singapour, des

pesticides organochlorés ont été dosés dans le sang

(isomères de l’hexachlorocyclohexane, heptachlor

époxyde, α-endosulfan, DDT, DDD, DDE, hexachlorobenzène,

chlordécone) (Pi et coll.,

2016

). Pour tous, un prélèvement

de sang a été obtenu à l’inclusion dans la cohorte

permettant le dosage de 19 pesticides organochlorés,

molécules mères, isomères ou métabolites (oxychlordane,

nonachlore chlordane, heptachlore, heptachlore époxyde,

hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexanes, DDT, DDD –

dichlorodiphényldichloroéthane – et DDE). Seul le

trans-nonachlore était positivement associé,

à la limite de la signification statistique, au risque

de survenue de cancer de la prostate (HR = 1,60 ;

[0,99-2,58] ; exposition transformée en logarithme de

base 10). Dans une étude cas incidents (n = 60) –

témoins hospitaliers (n = 60) à Singapour, des

pesticides organochlorés ont été dosés dans le sang

(isomères de l’hexachlorocyclohexane, heptachlor

époxyde, α-endosulfan, DDT, DDD, DDE, hexachlorobenzène,

chlordécone) (Pi et coll.,

2016 ). Les auteurs rapportent des

associations positives avec le DDT et ses métabolites

pour le 3e tercile d’exposition mais avec

parfois des associations négatives pour d’autres

terciles. Les résultats de cette étude sont

difficilement interprétables compte tenu des faibles

effectifs. Au cours d’une communication dans un congrès

et n’ayant pas encore fait l’objet de publication dans

une revue à comité de lecture (Lemarchand et coll.,

2016b

). Les auteurs rapportent des

associations positives avec le DDT et ses métabolites

pour le 3e tercile d’exposition mais avec

parfois des associations négatives pour d’autres

terciles. Les résultats de cette étude sont

difficilement interprétables compte tenu des faibles

effectifs. Au cours d’une communication dans un congrès

et n’ayant pas encore fait l’objet de publication dans

une revue à comité de lecture (Lemarchand et coll.,

2016b ), une analyse portant sur

1 672 cas de cancer de la prostate de la cohorte

AGRICAN, en utilisant la matrice emploi-exposition

PESTIMAT (Baldi et coll.,

2017

), une analyse portant sur

1 672 cas de cancer de la prostate de la cohorte

AGRICAN, en utilisant la matrice emploi-exposition

PESTIMAT (Baldi et coll.,

2017 ), a rapporté une augmentation

du risque de survenue de cancer de la prostate, à la

limite de la signification statistique, chez les sujets

exposés à la famille des pesticides organochlorés

(HR = 1,15 ; IC 95 % [0,99-1,32]). En individualisant

les matières actives organochlorées (18 au total), des

associations positives ont été observées, y compris avec

leur durée d’utilisation, pour 6 d’entre elles :

aldrine, chlordane, dieldrine, DDD, toxaphène et

hexachlorocyclohexane technique (mélange d’isomères,

principalement α, β et γ). Dans un modèle statistique

prenant en compte simultanément ces 6 matières actives,

les associations se maintenaient pour le DDD et

l’hexachlorocyclohexane.

), a rapporté une augmentation

du risque de survenue de cancer de la prostate, à la

limite de la signification statistique, chez les sujets

exposés à la famille des pesticides organochlorés

(HR = 1,15 ; IC 95 % [0,99-1,32]). En individualisant

les matières actives organochlorées (18 au total), des

associations positives ont été observées, y compris avec

leur durée d’utilisation, pour 6 d’entre elles :

aldrine, chlordane, dieldrine, DDD, toxaphène et

hexachlorocyclohexane technique (mélange d’isomères,

principalement α, β et γ). Dans un modèle statistique

prenant en compte simultanément ces 6 matières actives,

les associations se maintenaient pour le DDD et

l’hexachlorocyclohexane.

), rapporte une association

positive chez les agriculteurs qui présentaient une

forme agressive au diagnostic pour l’aldrine,

RR = 1,49 ; IC 95 % [1,03-2,18]) pour le

4e quartile d’exposition comparé au groupe

non exposé de référence, avec une relation dose-effet

croissante, p de tendance = 0,02 (voir discussion sur

les limites de l’étude dans le paragraphe sur les

organophosphorés ci-dessous).

), rapporte une association

positive chez les agriculteurs qui présentaient une

forme agressive au diagnostic pour l’aldrine,

RR = 1,49 ; IC 95 % [1,03-2,18]) pour le

4e quartile d’exposition comparé au groupe

non exposé de référence, avec une relation dose-effet

croissante, p de tendance = 0,02 (voir discussion sur

les limites de l’étude dans le paragraphe sur les

organophosphorés ci-dessous).Organophosphorés

). Lors d’un suivi ultérieur

de la cohorte, jusqu’en 2010 ou 2011, selon l’État de

résidence des participants, portant sur 995 cas

incidents, les auteurs n’observent toujours pas

d’association significative (Jones et coll.,

2015

). Lors d’un suivi ultérieur

de la cohorte, jusqu’en 2010 ou 2011, selon l’État de

résidence des participants, portant sur 995 cas

incidents, les auteurs n’observent toujours pas

d’association significative (Jones et coll.,

2015 ). Néanmoins, ils

rapportaient un risque élevé mais non significatif de

survenue de formes agressives de cancer de la prostate

(n = 505, 50,7 % de l’ensemble des cancers de la

prostate) pour le 3e tercile d’exposition

(estimée par un indicateur composite comprenant la durée

et l’intensité d’exposition) comparé au groupe non

exposé (RR = 1,39 ; IC 95 % [0,97-2,01]). L’analyse

portant sur les formes agressives a utilisé comme groupe

de référence les témoins n’ayant pas de cancer

diagnostiqué. Le pourcentage de formes agressives au

diagnostic est très élevé par rapport à l’ensemble des

cas. Les auteurs n’apportent pas d’interprétation à ce

pourcentage élevé si ce n’est la diversité de critères

employés pour définir l’agressivité (explicités par

Koutros et coll., 2013a

). Néanmoins, ils

rapportaient un risque élevé mais non significatif de

survenue de formes agressives de cancer de la prostate

(n = 505, 50,7 % de l’ensemble des cancers de la

prostate) pour le 3e tercile d’exposition

(estimée par un indicateur composite comprenant la durée

et l’intensité d’exposition) comparé au groupe non

exposé (RR = 1,39 ; IC 95 % [0,97-2,01]). L’analyse

portant sur les formes agressives a utilisé comme groupe

de référence les témoins n’ayant pas de cancer

diagnostiqué. Le pourcentage de formes agressives au

diagnostic est très élevé par rapport à l’ensemble des

cas. Les auteurs n’apportent pas d’interprétation à ce

pourcentage élevé si ce n’est la diversité de critères

employés pour définir l’agressivité (explicités par

Koutros et coll., 2013a ).

). ). Lors d’un suivi ultérieur

jusqu’en 2007 portant sur 1 681 cas, cette association

n’a pu être confirmée. Cependant, une association a été

observée chez les sujets porteurs d’une forme agressive

au diagnostic avec comme groupe de référence les sujets

sans cancer de la prostate (n = 787, 47,3 % de

l’ensemble des cancers de la prostate) (RR = 1,29 ;

IC 95 % [1,02-1,64] pour le 4e quartile

d’exposition comparé au groupe non exposé de référence,

avec une relation dose-effet croissante, p = 0,03)

(Koutros et coll.,

2013a

). Lors d’un suivi ultérieur

jusqu’en 2007 portant sur 1 681 cas, cette association

n’a pu être confirmée. Cependant, une association a été

observée chez les sujets porteurs d’une forme agressive

au diagnostic avec comme groupe de référence les sujets

sans cancer de la prostate (n = 787, 47,3 % de

l’ensemble des cancers de la prostate) (RR = 1,29 ;

IC 95 % [1,02-1,64] pour le 4e quartile

d’exposition comparé au groupe non exposé de référence,

avec une relation dose-effet croissante, p = 0,03)

(Koutros et coll.,

2013a ). Mais en absence d’analyses

de l’hétérogénéité, il n’est pas possible d’affirmer que

ces associations sont spécifiques des formes agressives.

Ici encore, l’analyse portant sur les formes agressives

a utilisé comme groupe de référence les témoins sans

cancer. Pour d’autres insecticides organophosphorés

(fonofos et malathion), ces mêmes auteurs ont également

montré, en utilisant comme groupe de comparaison les

sujets sans cancer, une absence d’association avec la

survenue globale du cancer de la prostate mais des

associations positives chez ceux qui présentaient une

forme agressive au diagnostic (pour le fonofos,

RR = 1,63 ; IC 95 % [1,22-2,17] pour le

4e quartile d’exposition comparé au groupe

non exposé de référence, avec une relation dose-effet

croissante, p < 0,001 et pour le malathion,

RR = 1,43 ; IC 95 % [1,08-1,88] pour le

4e quartile d’exposition comparé au groupe

non exposé de référence, avec une relation dose-effet

croissante, p = 0,02). Notons que pour le fonofos, une

étude antérieure au sein de la cohorte avait rapporté

une association positive avec le risque de survenue de

la maladie chez les sujets déclarant un antécédent

familial au 1er degré de cancer de la

prostate (Mahajan et coll.,

2006a

). Mais en absence d’analyses

de l’hétérogénéité, il n’est pas possible d’affirmer que

ces associations sont spécifiques des formes agressives.

Ici encore, l’analyse portant sur les formes agressives

a utilisé comme groupe de référence les témoins sans

cancer. Pour d’autres insecticides organophosphorés

(fonofos et malathion), ces mêmes auteurs ont également

montré, en utilisant comme groupe de comparaison les

sujets sans cancer, une absence d’association avec la

survenue globale du cancer de la prostate mais des

associations positives chez ceux qui présentaient une

forme agressive au diagnostic (pour le fonofos,

RR = 1,63 ; IC 95 % [1,22-2,17] pour le

4e quartile d’exposition comparé au groupe

non exposé de référence, avec une relation dose-effet

croissante, p < 0,001 et pour le malathion,

RR = 1,43 ; IC 95 % [1,08-1,88] pour le

4e quartile d’exposition comparé au groupe

non exposé de référence, avec une relation dose-effet

croissante, p = 0,02). Notons que pour le fonofos, une

étude antérieure au sein de la cohorte avait rapporté

une association positive avec le risque de survenue de

la maladie chez les sujets déclarant un antécédent

familial au 1er degré de cancer de la

prostate (Mahajan et coll.,

2006a ).

).Herbicides

). Lors d’un suivi ultérieur

de la cohorte, jusqu’en 2012 ou 2013, selon l’État de

résidence des participants, portant sur 2 844 cas

incidents, aucune association n’a été observée avec le

risque de survenue de la maladie (Andreotti et coll.,

2018

). Lors d’un suivi ultérieur

de la cohorte, jusqu’en 2012 ou 2013, selon l’État de

résidence des participants, portant sur 2 844 cas

incidents, aucune association n’a été observée avec le

risque de survenue de la maladie (Andreotti et coll.,

2018 ). Finalement, au sein de la

cohorte AHS, aucune association avec la survenue du

cancer de la prostate n’a été observée concernant

l’exposition à des herbicides appartenant à la famille

de chloroacétamides tels que l’acétochlore (Lerro et

coll., 2015

). Finalement, au sein de la

cohorte AHS, aucune association avec la survenue du

cancer de la prostate n’a été observée concernant

l’exposition à des herbicides appartenant à la famille

de chloroacétamides tels que l’acétochlore (Lerro et

coll., 2015 ), le métolachlore (Silver et

coll., 2015

), le métolachlore (Silver et

coll., 2015 ) et l’alachlore (Lerro et

coll., 2018

) et l’alachlore (Lerro et

coll., 2018 ). Les auteurs de ces

différents travaux n’ont pas étudié le rôle des

antécédents familiaux de cancer de la prostate ni celui

des caractéristiques d’agressivité de la maladie, sauf

dans le cas de l’alachlore pour lequel aucune

association n’a été retrouvée.

). Les auteurs de ces

différents travaux n’ont pas étudié le rôle des

antécédents familiaux de cancer de la prostate ni celui

des caractéristiques d’agressivité de la maladie, sauf

dans le cas de l’alachlore pour lequel aucune

association n’a été retrouvée.Autres

). Une méta-analyse récente

portant sur 8 études n’a pas pu confirmer une telle

association (Kristensen et coll.,

2018

). Une méta-analyse récente

portant sur 8 études n’a pas pu confirmer une telle

association (Kristensen et coll.,

2018 ). Aucune étude

épidémiologique n’a porté sur cette substance dans le

cadre de son usage rodenticide et la survenue du cancer

de la prostate.

). Aucune étude

épidémiologique n’a porté sur cette substance dans le

cadre de son usage rodenticide et la survenue du cancer

de la prostate.Pesticides et cancer de la prostate : données mécanistiques

Insecticides organochlorés

) ont ainsi montré que le β-hexachlorocyclohexane (β-HCH, l’un

des isomères du HCH technique) intervient dans l’activation de

STAT3 (relais de la voie de l’interleukine 6, voir plus haut)

sur la lignée humaine cancéreuse prostatique LNCaP (pour rappel,

sensible aux androgènes). Le β-HCH, l’heptachlor époxyde et le

DDT stimulent le récepteur tyrosine kinase membranaire aux

facteurs de croissance EGF (epidermal growth factor),

HER2/Erb-B2 sur les lignées LNCaP et PC3 (pour rappel, pour

cette dernière, résistante aux androgènes) (Tessier et

Matsumara, 2001

) ont ainsi montré que le β-hexachlorocyclohexane (β-HCH, l’un

des isomères du HCH technique) intervient dans l’activation de

STAT3 (relais de la voie de l’interleukine 6, voir plus haut)

sur la lignée humaine cancéreuse prostatique LNCaP (pour rappel,

sensible aux androgènes). Le β-HCH, l’heptachlor époxyde et le

DDT stimulent le récepteur tyrosine kinase membranaire aux

facteurs de croissance EGF (epidermal growth factor),

HER2/Erb-B2 sur les lignées LNCaP et PC3 (pour rappel, pour

cette dernière, résistante aux androgènes) (Tessier et

Matsumara, 2001 ) ; l’activité tyrosine kinase de

HER2/Erb-B2 phosphoryle et active les kinases p42/44 (MAPK)

impliquées dans la prolifération androgéno-indépendante des

cellules tumorales prostatiques. Par ailleurs, le γ-HCH (un

isomère du HCH technique appelé également lindane) est inducteur

de micronoyaux à très faible dose sur les cellules tumorales

prostatiques PC-3 (Kalantzi et coll.,

2004

) ; l’activité tyrosine kinase de

HER2/Erb-B2 phosphoryle et active les kinases p42/44 (MAPK)

impliquées dans la prolifération androgéno-indépendante des

cellules tumorales prostatiques. Par ailleurs, le γ-HCH (un

isomère du HCH technique appelé également lindane) est inducteur

de micronoyaux à très faible dose sur les cellules tumorales

prostatiques PC-3 (Kalantzi et coll.,

2004 ). In vivo, l’hexachlorobenzène interfère aussi avec la

signalisation androgénique chez la souris (Ralph et coll.,

2003

). In vivo, l’hexachlorobenzène interfère aussi avec la

signalisation androgénique chez la souris (Ralph et coll.,

2003 ).

). ). Ces effets sont expliqués par la liaison antagoniste du DDE

sur le AR et donc à sa capacité à inhiber l’expression de gènes

AR-dépendants (Kelce et coll.,

1995

). Ces effets sont expliqués par la liaison antagoniste du DDE

sur le AR et donc à sa capacité à inhiber l’expression de gènes

AR-dépendants (Kelce et coll.,

1995 et 1997

et 1997 ). Certains auteurs relèvent que le

DDT et le DDE inhibent l’expression du PSA sur des lignées

tumorales prostatiques humaines LNCaP et VCaP (Wong et coll.,

2015

). Certains auteurs relèvent que le

DDT et le DDE inhibent l’expression du PSA sur des lignées

tumorales prostatiques humaines LNCaP et VCaP (Wong et coll.,

2015 ). Cette observation est d’importance car une diminution des

concentrations circulantes en PSA pourrait conduire à de faux

négatifs au moment du diagnostic (Wong et coll.,

2015

). Cette observation est d’importance car une diminution des

concentrations circulantes en PSA pourrait conduire à de faux

négatifs au moment du diagnostic (Wong et coll.,

2015 ). Si cela est exact, un tel effet tendrait à favoriser

l’hypothèse nulle des études épidémiologiques conduites sur le

DDT ou le DDE, renforçant ainsi celles qui ont montré une

association positive entre les concentrations circulantes de ces

substances et le risque de survenue de cancer de la prostate

(Koumar et coll., 2010 ; Emeville et coll.,

2015

). Si cela est exact, un tel effet tendrait à favoriser

l’hypothèse nulle des études épidémiologiques conduites sur le

DDT ou le DDE, renforçant ainsi celles qui ont montré une

association positive entre les concentrations circulantes de ces

substances et le risque de survenue de cancer de la prostate

(Koumar et coll., 2010 ; Emeville et coll.,

2015 ). Par ailleurs, il a été suggéré que cette inhibition du PSA

pourrait accélérer la conversion des cellules vers un phénotype

pré-métastatique (Wong et coll.,

2015

). Par ailleurs, il a été suggéré que cette inhibition du PSA

pourrait accélérer la conversion des cellules vers un phénotype

pré-métastatique (Wong et coll.,

2015 ; Di Donato et coll., 2017

; Di Donato et coll., 2017 ).

). ) ont montré que le DDE pouvait activer certains variants

tumoraux du AR (T877A, H874Y, L701H, V715M) et ainsi favoriser

la transcription de certains gènes cibles (dont celui du PSA).

Cet effet n’est pas observé pour des cellules n’exprimant que le

AR « normal », peut-être du fait d’un faible niveau d’expression

du PSA (et l’impossibilité d’observer une action antagoniste

pour le variant normal) (Shah et coll.,

2008

) ont montré que le DDE pouvait activer certains variants

tumoraux du AR (T877A, H874Y, L701H, V715M) et ainsi favoriser

la transcription de certains gènes cibles (dont celui du PSA).

Cet effet n’est pas observé pour des cellules n’exprimant que le

AR « normal », peut-être du fait d’un faible niveau d’expression

du PSA (et l’impossibilité d’observer une action antagoniste

pour le variant normal) (Shah et coll.,

2008 ). On peut donc soulever l’hypothèse d’un rôle distinct du DDT

et du DDE vis-à-vis du AR et de ses variants. Il est donc

tentant de poser la question des interrelations entre les

différents variants du AR et de poser l’hypothèse que le niveau

d’expression de chacun d’entre eux pourrait être

particulièrement important pour considérer l’action de

pesticides comme le DDE. Il est aussi possible d’imaginer qu’il

existerait une compétition au niveau des promoteurs de gènes

cibles du AR en cas d’expression de plusieurs variants. La

question de l’effet des pesticides organochlorés et peut-être

d’autres substances actives sur le cancer de la prostate

pourrait donc être examinée au regard des différences

d’expression des différents variants du AR. Le DDE pourrait

aussi activer certaines voies de signalisation de type MAPK.

Cette diversité des voies activées (MAPK, variants AR) pourrait

favoriser la prolifération des cellules cancéreuses prostatiques

(Shah et coll., 2008

). On peut donc soulever l’hypothèse d’un rôle distinct du DDT

et du DDE vis-à-vis du AR et de ses variants. Il est donc

tentant de poser la question des interrelations entre les

différents variants du AR et de poser l’hypothèse que le niveau

d’expression de chacun d’entre eux pourrait être

particulièrement important pour considérer l’action de

pesticides comme le DDE. Il est aussi possible d’imaginer qu’il

existerait une compétition au niveau des promoteurs de gènes

cibles du AR en cas d’expression de plusieurs variants. La

question de l’effet des pesticides organochlorés et peut-être

d’autres substances actives sur le cancer de la prostate

pourrait donc être examinée au regard des différences

d’expression des différents variants du AR. Le DDE pourrait

aussi activer certaines voies de signalisation de type MAPK.

Cette diversité des voies activées (MAPK, variants AR) pourrait

favoriser la prolifération des cellules cancéreuses prostatiques

(Shah et coll., 2008 ). De plus, comme de nombreux

perturbateurs endocriniens, le DDE est susceptible d’influencer

le mode d’action d’autres récepteurs aux stéroïdes ; en effet,

il présente également des propriétés agonistes vis-à-vis du

récepteur ERα (Li et coll.,

2008

). De plus, comme de nombreux

perturbateurs endocriniens, le DDE est susceptible d’influencer

le mode d’action d’autres récepteurs aux stéroïdes ; en effet,

il présente également des propriétés agonistes vis-à-vis du

récepteur ERα (Li et coll.,

2008 ). Comme indiqué précédemment, ce récepteur est susceptible

d’être impliqué dans les effets néfastes des œstrogènes sur la

prostate, en particulier la prolifération tumorale et

l’inflammation (Ellem et coll.,

2009

). Comme indiqué précédemment, ce récepteur est susceptible

d’être impliqué dans les effets néfastes des œstrogènes sur la

prostate, en particulier la prolifération tumorale et

l’inflammation (Ellem et coll.,

2009 ). Par ailleurs, un troisième effet de perturbation

endocrinienne du DDE (le premier étant sa liaison au AR, le

deuxième son action agoniste sur le ERα) peut être suspecté :

chez des hommes adultes en bonne santé et sans pathologie

tumorale, les concentrations plasmatiques en DDE ont été

retrouvées inversement associées aux concentrations circulantes

en dihydrotestostérone, suggérant ainsi que le DDE pourrait

aussi agir sur la production d’androgènes et donc indirectement

sur leur signalisation (Emeville et coll.,

2013

). Par ailleurs, un troisième effet de perturbation

endocrinienne du DDE (le premier étant sa liaison au AR, le

deuxième son action agoniste sur le ERα) peut être suspecté :

chez des hommes adultes en bonne santé et sans pathologie

tumorale, les concentrations plasmatiques en DDE ont été

retrouvées inversement associées aux concentrations circulantes

en dihydrotestostérone, suggérant ainsi que le DDE pourrait

aussi agir sur la production d’androgènes et donc indirectement

sur leur signalisation (Emeville et coll.,

2013 ).

).Autres pesticides

). D’autres, comme par exemple l’herbicide phénoxy 2,4-D et

son métabolite le DCP (2,4-dichlorophénol) n’ont pas d’activité

androgénique sur des lignées tumorales humaines prostatiques

22rV1 et PC3 (exprimant toutes deux le AR) (Kim et coll.,

2005

). D’autres, comme par exemple l’herbicide phénoxy 2,4-D et

son métabolite le DCP (2,4-dichlorophénol) n’ont pas d’activité

androgénique sur des lignées tumorales humaines prostatiques

22rV1 et PC3 (exprimant toutes deux le AR) (Kim et coll.,

2005 ). Cependant le 2,4-D et le DCP en mélange présentent une

activité androgénique lors d’une co-exposition avec la

5α-dihydrotestostérone. Cette action synergique pourrait en

partie reposer sur une augmentation de la translocation

nucléaire du complexe AR.

). Cependant le 2,4-D et le DCP en mélange présentent une

activité androgénique lors d’une co-exposition avec la

5α-dihydrotestostérone. Cette action synergique pourrait en

partie reposer sur une augmentation de la translocation

nucléaire du complexe AR. ). Bien qu’aucun effet de l’atrazine n’ait été observé sur

l’activité ou l’expression du AR, ce pesticide induit la liaison

de SF-1 (steroidogenic factor 1) à la chromatine (Fan et

coll., 2007

). Bien qu’aucun effet de l’atrazine n’ait été observé sur

l’activité ou l’expression du AR, ce pesticide induit la liaison

de SF-1 (steroidogenic factor 1) à la chromatine (Fan et

coll., 2007 ) et possède par ailleurs la propriété

d’activer la signalisation STAT3 (voir plus haut, signalisation

IL-6) au sein de la lignée prostatique murine RM1, stimulant

ainsi la prolifération cellulaire (Hu et coll.,

2016

) et possède par ailleurs la propriété

d’activer la signalisation STAT3 (voir plus haut, signalisation

IL-6) au sein de la lignée prostatique murine RM1, stimulant

ainsi la prolifération cellulaire (Hu et coll.,

2016 ).

). ). Par ailleurs, l’IL-6 favorise l’interaction entre le AR et

ses co-activateurs (SRC-111

et SMRT) et donc l’activité transcriptionnelle

de la voie de signalisation des androgènes. Cette interaction

est aussi bloquée par la cyperméthrine (Wang et coll.,

2016b

). Par ailleurs, l’IL-6 favorise l’interaction entre le AR et

ses co-activateurs (SRC-111

et SMRT) et donc l’activité transcriptionnelle

de la voie de signalisation des androgènes. Cette interaction

est aussi bloquée par la cyperméthrine (Wang et coll.,

2016b ).

). ). Rappelons, comme évoqué plus haut, que la surexpression de

c-FLIP a été fréquemment observée au cours du développement du

cancer de la prostate. De même, le glyphosate et son produit de

dégradation, l’AMPA, sont des analogues de la glycine qui est

synthétisée par la sérine hydroxyméthyltransférase (SHMT). Une

étude, menée sur 8 lignées tumorales et 2 lignées de cellules

normales mais immortalisées, montre que le glyphosate et l’AMPA

favorisent l’apoptose et inhibent la prolifération des cellules

cancéreuses, dont les cellules PC3, et n’ont aucun effet sur les

cellules normales (Li et coll.,

2013

). Rappelons, comme évoqué plus haut, que la surexpression de

c-FLIP a été fréquemment observée au cours du développement du

cancer de la prostate. De même, le glyphosate et son produit de

dégradation, l’AMPA, sont des analogues de la glycine qui est

synthétisée par la sérine hydroxyméthyltransférase (SHMT). Une

étude, menée sur 8 lignées tumorales et 2 lignées de cellules

normales mais immortalisées, montre que le glyphosate et l’AMPA

favorisent l’apoptose et inhibent la prolifération des cellules

cancéreuses, dont les cellules PC3, et n’ont aucun effet sur les

cellules normales (Li et coll.,

2013 ). Dans ces études, les doses de substances actives employées

sont toutefois élevées, de l’ordre du mM.

). Dans ces études, les doses de substances actives employées

sont toutefois élevées, de l’ordre du mM. ). Le mécanisme décrit est une

inhibition de l’époxyde réductase VKOR (Vitamin K epoxide

reductase), une enzyme clé du cycle de la vitamine K.

Cette inhibition est responsable du blocage de la voie de

signalisation PPARγ qui régule positivement l’activité

transcriptionnelle du AR ; ceci a été démontré à la fois par

l’utilisation i) in vitro, de lignées tumorales de

la prostate humaines (LNCaP, BPH-1) pour lesquelles VKOR est

inhibé par des ARN interférents (siRNA) ; ii) in

vivo, de tissu prostatique provenant de souris Nude

traitées à la warfarine. On peut donc poser l’hypothèse d’un

ciblage favorisé de la voie PPARγ et indirectement de la voie AR

(Tew et coll., 2017

). Le mécanisme décrit est une

inhibition de l’époxyde réductase VKOR (Vitamin K epoxide

reductase), une enzyme clé du cycle de la vitamine K.

Cette inhibition est responsable du blocage de la voie de

signalisation PPARγ qui régule positivement l’activité

transcriptionnelle du AR ; ceci a été démontré à la fois par

l’utilisation i) in vitro, de lignées tumorales de

la prostate humaines (LNCaP, BPH-1) pour lesquelles VKOR est

inhibé par des ARN interférents (siRNA) ; ii) in

vivo, de tissu prostatique provenant de souris Nude

traitées à la warfarine. On peut donc poser l’hypothèse d’un

ciblage favorisé de la voie PPARγ et indirectement de la voie AR

(Tew et coll., 2017 ).

).Interactions gènes – environnement et cancer de la prostate

Gènes de réparation

). Ces deux gènes sont connus pour

intervenir dans la réparation de l’ADN par excision de

nucléotides (NER) et on peut donc supposer que ces variants

soient associés à une plus faible activité de réparation.

Des interactions similaires ont été identifiées chez les

porteurs des génotypes CT/TT du variant rs1983132 du gène

NEIL3 (nei endonuclease VIII-like3)

impliqué dans la réparation par excision de bases de l’ADN

(BER) et exposés au fonofos (Barry et coll.,

2012

). Ces deux gènes sont connus pour

intervenir dans la réparation de l’ADN par excision de

nucléotides (NER) et on peut donc supposer que ces variants

soient associés à une plus faible activité de réparation.

Des interactions similaires ont été identifiées chez les

porteurs des génotypes CT/TT du variant rs1983132 du gène

NEIL3 (nei endonuclease VIII-like3)

impliqué dans la réparation par excision de bases de l’ADN

(BER) et exposés au fonofos (Barry et coll.,

2012 ).

).Loci associés au risque de survenue du cancer de la prostate dans des études d’association pangénomique (GWAS)

) ont étudié les interactions

potentielles entre des SNP situés sur la région 8q24 (région

contenant de nombreux loci à risque pour le cancer de la

prostate et l’exposition à des pesticides). Des

interactions, se traduisant par une augmentation du risque

de survenue de cancer de la prostate, ont été observées

entre certains variants (rs4242382, rs7837328) et

l’exposition au fonofos, terbufos, coumaphos et perméthrine.

Cependant, on ignore si ces loci et variants dans la région

8q24 peuvent influencer le métabolisme de ces pesticides.

S’agissant de variants situés sur des loci présents dans

d’autres régions chromosomiques, parmi les porteurs du

génotype TT du rs2710647 du EHBP1 (EH domain

binding protein 1) le risque de survenue du cancer

de la prostate est augmenté chez les plus exposés au

malathion (Koutros et coll.,

2013b

) ont étudié les interactions

potentielles entre des SNP situés sur la région 8q24 (région

contenant de nombreux loci à risque pour le cancer de la

prostate et l’exposition à des pesticides). Des

interactions, se traduisant par une augmentation du risque

de survenue de cancer de la prostate, ont été observées

entre certains variants (rs4242382, rs7837328) et

l’exposition au fonofos, terbufos, coumaphos et perméthrine.

Cependant, on ignore si ces loci et variants dans la région

8q24 peuvent influencer le métabolisme de ces pesticides.

S’agissant de variants situés sur des loci présents dans

d’autres régions chromosomiques, parmi les porteurs du

génotype TT du rs2710647 du EHBP1 (EH domain

binding protein 1) le risque de survenue du cancer

de la prostate est augmenté chez les plus exposés au

malathion (Koutros et coll.,

2013b ). EHBP1 est connu pour

intervenir dans la régulation du trafic cellulaire,

notamment l’endocytose clathrine-dépendante. Par ailleurs,

les hommes présentant le génotype AA du rs7679673 du TET2

(Ten-eleven-translocation 2) et exposés à l’aldrine,

présentent un risque augmenté de survenue de cancer de la

prostate (Koutros et coll.,

2013b

). EHBP1 est connu pour

intervenir dans la régulation du trafic cellulaire,

notamment l’endocytose clathrine-dépendante. Par ailleurs,

les hommes présentant le génotype AA du rs7679673 du TET2

(Ten-eleven-translocation 2) et exposés à l’aldrine,

présentent un risque augmenté de survenue de cancer de la

prostate (Koutros et coll.,

2013b ). Le gène TET2 code pour

une méthylcytosine dioxygénase qui forme, à partir de la

méthylcytosine, le métabolite 5-hydroxyméthylcytosine dans

l’ADN. Ces modifications participent à l’inhibition de la

transcription lorsqu’elles se retrouvent au niveau des

promoteurs (un des trois processus de régulation

épigénétique). Les modifications observées au niveau

chromatinien ont notamment été associées à une répression de

l’interleukine 6, et donc à une action anti-inflammatoire.

Il serait donc intéressant d’analyser si les variants de

TET2 identifiés sont moins actifs, favorisant

ainsi, avec l’action conjointe de l’aldrine, un phénotype

inflammatoire pro-cancérigène.

). Le gène TET2 code pour

une méthylcytosine dioxygénase qui forme, à partir de la

méthylcytosine, le métabolite 5-hydroxyméthylcytosine dans

l’ADN. Ces modifications participent à l’inhibition de la

transcription lorsqu’elles se retrouvent au niveau des

promoteurs (un des trois processus de régulation

épigénétique). Les modifications observées au niveau

chromatinien ont notamment été associées à une répression de

l’interleukine 6, et donc à une action anti-inflammatoire.

Il serait donc intéressant d’analyser si les variants de

TET2 identifiés sont moins actifs, favorisant

ainsi, avec l’action conjointe de l’aldrine, un phénotype

inflammatoire pro-cancérigène.Gènes associés au métabolisme des lipides

). ALOXE3 code une

lipo-oxygénase dont l’activité est impliquée, entre autres,

dans le métabolisme des acides gras polyinsaturés. Ce

résultat associant un risque élevé de cancer de la prostate

au métabolisme des lipides est intéressant dans la mesure où

le tissu adipeux péri-prostatique et sa composition en

acides gras ont été démontrés comme étant impliqués dans la

survenue et l’agressivité du cancer de la prostate (Finley

et coll., 2009

). ALOXE3 code une

lipo-oxygénase dont l’activité est impliquée, entre autres,

dans le métabolisme des acides gras polyinsaturés. Ce

résultat associant un risque élevé de cancer de la prostate

au métabolisme des lipides est intéressant dans la mesure où

le tissu adipeux péri-prostatique et sa composition en

acides gras ont été démontrés comme étant impliqués dans la

survenue et l’agressivité du cancer de la prostate (Finley

et coll., 2009 ; Laurent et coll.,

2016

; Laurent et coll.,

2016 ; Figiel et coll.,

2018

; Figiel et coll.,

2018 ).

).Gènes associés aux fonctions biologiques de la vitamine D

; Adorini et coll.,

2007

; Adorini et coll.,

2007 ). Les hommes porteurs des

génotypes GG/GC du rs1547387 du gène RXRB

(retinoid-x-receptor β) ou du génotype CC des

rs7041 et rs222040 du gène GC (Group-specific

component vitamin D binding protein) et exposés à

l’insecticide organophosphoré parathion ont un risque élevé

de survenue du cancer de la prostate (Karami et coll.,

2013

). Les hommes porteurs des

génotypes GG/GC du rs1547387 du gène RXRB

(retinoid-x-receptor β) ou du génotype CC des

rs7041 et rs222040 du gène GC (Group-specific

component vitamin D binding protein) et exposés à

l’insecticide organophosphoré parathion ont un risque élevé

de survenue du cancer de la prostate (Karami et coll.,

2013 ). Un risque élevé de survenue de

la maladie est également observé chez les hommes présentant

le génotype TT du rs12512631 du GC ou les génotypes

GT/TT du rs4328262 du gène VDR (Vitamin D

receptor) et exposés au terbufos (Karami et coll.,

2013

). Un risque élevé de survenue de

la maladie est également observé chez les hommes présentant

le génotype TT du rs12512631 du GC ou les génotypes

GT/TT du rs4328262 du gène VDR (Vitamin D

receptor) et exposés au terbufos (Karami et coll.,

2013 ).

).Autres mécanismes mis en jeu

). Un raccourcissement de la longueur des télomères des

cellules du stroma de la prostate humaine a été associé à un

risque augmenté de survenue du cancer de la prostate (Heaphy et

coll., 2015

). Un raccourcissement de la longueur des télomères des

cellules du stroma de la prostate humaine a été associé à un

risque augmenté de survenue du cancer de la prostate (Heaphy et

coll., 2015 ). Une étude réalisée parmi

1 372 hommes caucasiens sans cancer et participant à la cohorte

AHS a montré que les sujets exposés à certains pesticides

(alachlore, 2,4-D, métolachlore, trifluraline, perméthrine,

toxaphène, DDT) présentaient à partir de cellules buccales des

longueurs de télomères réduites comparés aux hommes non exposés

(Hou et coll., 2013

). Une étude réalisée parmi

1 372 hommes caucasiens sans cancer et participant à la cohorte

AHS a montré que les sujets exposés à certains pesticides

(alachlore, 2,4-D, métolachlore, trifluraline, perméthrine,

toxaphène, DDT) présentaient à partir de cellules buccales des

longueurs de télomères réduites comparés aux hommes non exposés

(Hou et coll., 2013 ). Au sein de cette même cohorte et

parmi 568 hommes sans cancer, la longueur des télomères a été

estimée dans des leucocytes (Andreotti et coll.,

2015

). Au sein de cette même cohorte et

parmi 568 hommes sans cancer, la longueur des télomères a été

estimée dans des leucocytes (Andreotti et coll.,

2015 ). L’exposition à certains pesticides (2,4-D, butilate,

diazinon, malathion) a été associée à des longueurs de télomères

plus courtes. En revanche, l’exposition à l’alachlore a été

associée à des télomères plus longs. Cette observation, en

contradiction avec l’étude de Hou (Hou et coll.,

2013

). L’exposition à certains pesticides (2,4-D, butilate,

diazinon, malathion) a été associée à des longueurs de télomères

plus courtes. En revanche, l’exposition à l’alachlore a été

associée à des télomères plus longs. Cette observation, en

contradiction avec l’étude de Hou (Hou et coll.,

2013 ), pourrait selon les auteurs être expliquée par la différence

de cellules employées (cellules buccales versus

leucocytes) ou par la durée d’exposition des sujets à cette

substance active. Une étude réalisée parmi des sujets sains en

Corée a montré des corrélations positives entre les

concentrations plasmatiques d’insecticides (DDT, DDE,

oxychlordane, trans-nonachlore, heptachlore époxyde,

β-HCH, HCB et mirex) et un allongement des télomères (Shin et

coll., 2010

), pourrait selon les auteurs être expliquée par la différence

de cellules employées (cellules buccales versus

leucocytes) ou par la durée d’exposition des sujets à cette

substance active. Une étude réalisée parmi des sujets sains en

Corée a montré des corrélations positives entre les

concentrations plasmatiques d’insecticides (DDT, DDE,

oxychlordane, trans-nonachlore, heptachlore époxyde,

β-HCH, HCB et mirex) et un allongement des télomères (Shin et

coll., 2010 ). Aucun lien causal n’a été établi

jusqu’à présent par le biais d’études mécanistiques.

L’interprétation de ces résultats, raccourcissement ou

allongement des télomères, doit donc être considérée avec

précaution dans la mesure où ces processus pourraient avoir des

rôles fonctionnellement opposés selon qu’il s’agisse de la

sénescence des cellules, de l’initiation ou de la progression

tumorale (où la télomérase est activée, contribuant au maintien

de la longueur des télomères).

). Aucun lien causal n’a été établi

jusqu’à présent par le biais d’études mécanistiques.

L’interprétation de ces résultats, raccourcissement ou

allongement des télomères, doit donc être considérée avec

précaution dans la mesure où ces processus pourraient avoir des

rôles fonctionnellement opposés selon qu’il s’agisse de la

sénescence des cellules, de l’initiation ou de la progression

tumorale (où la télomérase est activée, contribuant au maintien

de la longueur des télomères). ). Les hommes ayant été fortement

exposés à des pesticides présentaient un taux plus élevé de

méthylations du promoteur (région CpG7) du gène codant la GSTp1

(Glutathion-S-transferase p1) et dans certains

sous-groupes (en fonction de leurs concentrations plasmatiques

en folates) des taux réduits de méthylation sur le promoteur

(régions CpG2 et CpG3) du gène MGMT

(O-6-Methylguanine-DNA Methyltransferase) ainsi que

sur l’un des promoteurs contenus dans l’élément transposable

LINE-1 (Long Interspersed Element-1). La méthylation des

promoteurs de gènes est classiquement associée à une répression

de l’expression du gène correspondant. Dans le cas de la

prostate, la diminution de l’expression de la GSTp1 a été

associée à une augmentation de la survie des cellules tumorales

(Mian et coll., 2016

). Les hommes ayant été fortement

exposés à des pesticides présentaient un taux plus élevé de

méthylations du promoteur (région CpG7) du gène codant la GSTp1

(Glutathion-S-transferase p1) et dans certains

sous-groupes (en fonction de leurs concentrations plasmatiques

en folates) des taux réduits de méthylation sur le promoteur

(régions CpG2 et CpG3) du gène MGMT

(O-6-Methylguanine-DNA Methyltransferase) ainsi que

sur l’un des promoteurs contenus dans l’élément transposable

LINE-1 (Long Interspersed Element-1). La méthylation des

promoteurs de gènes est classiquement associée à une répression

de l’expression du gène correspondant. Dans le cas de la

prostate, la diminution de l’expression de la GSTp1 a été

associée à une augmentation de la survie des cellules tumorales

(Mian et coll., 2016 ). La GSTp1 en tant qu’enzyme du

métabolisme des xénobiotiques de phase II, contribue à conjuguer

des métabolites activés par les enzymes de phase I et

potentiellement toxiques. Un équilibre entre ces deux activités

semble essentiel pour limiter le risque de cancer (Morel et

Barouki, 1999

). La GSTp1 en tant qu’enzyme du

métabolisme des xénobiotiques de phase II, contribue à conjuguer

des métabolites activés par les enzymes de phase I et

potentiellement toxiques. Un équilibre entre ces deux activités

semble essentiel pour limiter le risque de cancer (Morel et

Barouki, 1999 ).

).Chlordécone et cancer de la prostate

Caractéristiques du cancer de la prostate aux Antilles

Incidence des cancers aux Antilles

; Joachim-Contaret et coll.,

2019

; Joachim-Contaret et coll.,

2019 ). Ces taux d’incidence plus

faibles sont observés pour la plupart des localisations, en

particulier le poumon, le côlon-rectum et le sein. À

l’inverse, certaines localisations de cancers ont un taux

d’incidence plus élevé qu’en France métropolitaine comme le

cancer du col de l’utérus, de l’estomac, les myélomes

multiples ou le cancer de la prostate.

). Ces taux d’incidence plus

faibles sont observés pour la plupart des localisations, en

particulier le poumon, le côlon-rectum et le sein. À

l’inverse, certaines localisations de cancers ont un taux

d’incidence plus élevé qu’en France métropolitaine comme le

cancer du col de l’utérus, de l’estomac, les myélomes

multiples ou le cancer de la prostate. ). Parmi les explications

possibles figurent l’accroissement et le vieillissement de

la population, l’amélioration des procédures de diagnostic,

l’occidentalisation des modes de vie et d’alimentation et

l’augmentation de la prévalence du tabagisme. Cependant, les

tendances évolutives sont hétérogènes selon les

localisations de cancer, avec une augmentation notable de

l’incidence du cancer de la prostate, du sein et du

colon-rectum, alors qu’une tendance à la baisse est observée

pour les cancers de l’estomac et du col de l’utérus.

). Parmi les explications

possibles figurent l’accroissement et le vieillissement de

la population, l’amélioration des procédures de diagnostic,

l’occidentalisation des modes de vie et d’alimentation et

l’augmentation de la prévalence du tabagisme. Cependant, les

tendances évolutives sont hétérogènes selon les

localisations de cancer, avec une augmentation notable de

l’incidence du cancer de la prostate, du sein et du

colon-rectum, alors qu’une tendance à la baisse est observée

pour les cancers de l’estomac et du col de l’utérus. ; Joachim-Contaret et coll.,

2019

; Joachim-Contaret et coll.,

2019 ).