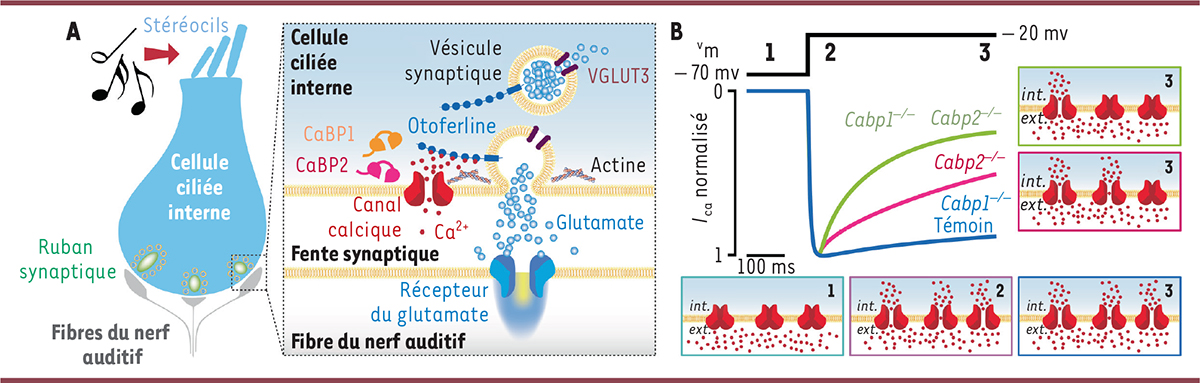

Que ce soit la voix d’un proche, l’opéra Tosca de Puccini, ou encore une sirène d’alarme incendie, notre capacité à entendre repose sur la transformation d’une onde mécanique de pression, l’onde acoustique, en message nerveux par les cellules sensorielles de la cochlée : les cellules ciliées internes. Ces cellules sont polarisées. À leur pôle apical, elles sont coiffées d’une touffe ciliaire, un faisceau ordonnancé de microvillosités (stéréocils) qui détecte l’onde acoustique. À leur pôle basolatéral, elles sont dotées d’organites particuliers ancrés à la membrane plasmique, les rubans synaptiques, entourés de vésicules synaptiques contenant le neurotransmetteur (le glutamate). Fonctionnellement, l’onde acoustique provoque la déflexion des stéréocils et la dépolarisation électrique de la cellule, ce qui favorise l’ouverture de canaux calciques sensibles au potentiel électrique de membrane et situés sous les rubans synaptiques. L’élévation de la concentration de calcium intracellulaire à proximité des vésicules synaptiques entraîne alors leur fusion à la membrane et la libération du glutamate dans la fente synaptique ( Figure 1A ). Les fibres du nerf auditif sont alors activées et véhiculent le message sensoriel, sous forme de potentiels d’action, jusqu’au premier relais des voies auditives centrales, le noyau cochléaire.

| Figure 1

Transduction de l’information acoustique. A. Couplage stimulation-sécrétion à la première synapse des voies auditives

.

Les cellules sensorielles auditives de la cochlée des mammifères, ou cellules ciliées internes, sont dotées de structures synaptiques particulières appelées « rubans », autour desquels s’organise la répartition des vésicules synaptiques. Le remplissage de ces vésicules avec le neurotransmetteur (glutamate) dépend du transporteur vésiculaire du glutamate de type 3 (VGLUT3), dont la déficience est responsable de la surdité génétique DFNA25 [

7

]. Les filaments d’actine participent à la distribution spatiale des canaux calciques et des vésicules synaptiques [

8

]. La liaison des ions Ca

2+

à l’otoferline, une protéine modulaire dont la déficience est responsable de la surdité génétique DFNB9, déclenche la fusion des vésicules synaptiques à la membrane plasmique et la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique [

9

].

B. Représentation schématique de l’inactivation du courant calcique synaptique

.

Chez la souris de génotype « sauvage » (témoin) ou

Cabp1

–/–

, un saut dépolarisant de – 70 mV (

1

) à – 20 mV (

2

) provoque l’ouverture de canaux calciques qui s’inactivent peu au cours de la dépolarisation (

3

), ce qui maintient l’amplitude du courant calcique entrant (

I

Ca

, en bleu) tant que dure cette dépolarisation. L’absence de CaBP1 et CaBP2 chez la souris « double mutante »

Cabp1

–/–

Cabp2

–/–

(en vert) majore considérablement l’inactivation des canaux calciques (

3

) par rapport à celle de la souris témoin (en bleu) ou de la souris

Cabp1

–/–

dépourvue seulement de CaBP1 (en bleu), et, à un moindre degré, par rapport à celle de la souris

Cabp2

–/–

dépourvue seulement de CaBP2 (en rose). V

m

: potentiel électrique de membrane.

|

L’exocytose des vésicules synaptiques des cellules ciliées internes est donc une étape critique dans le codage de l’information acoustique. Cette exocytose est tributaire de l’entrée d’ions calcium (Ca 2+ ) dans la cellule par les canaux calciques Ca V 1.3. Dans un système d’expression hétérologue, la sous-unité Ca V 1.3 donne naissance à un courant calcique provoqué par la dépolarisation membranaire, mais dont l’amplitude diminue ensuite malgré le maintien de la dépolarisation, ce qui indique une refermeture (inactivation) de ce canal ionique [ 1 , 2 ]. En revanche, le courant calcique natif des cellules ciliées internes ne s’inactive pratiquement pas tant que dure la dépolarisation ( Figure 1B ). D’où l’hypothèse d’un mécanisme de contrôle des canaux Ca V 1.3 supprimant l’inactivation du courant synaptique dans ces cellules.

Des travaux de recherche chez la souris ont permis d’identifier le rôle essentiel d’une protéine liant le calcium, CaBP2 ( calcium binding protein 2 ) [ 3 ], dont la déficience chez l’homme est responsable de la surdité génétique DFNB93 [ 4 ]. Cependant, il existe deux modes différents d’inactivation des canaux véhiculant le courant calcique synaptique : une inactivation dépendante du potentiel électrique de membrane et une inactivation dépendante du calcium. Or, seule l’inactivation dépendante du potentiel est contrôlée par CaBP2, ce qui suggérait l’existence d’un partenaire additionnel contrôlant l’activité de ces canaux. L’intérêt s’est alors porté sur une autre protéine CaBP : CaBP1. Cependant, l’invalidation de Cabp1 chez la souris ne modifie pas l’amplitude des courants calciques synaptiques dans les cellules ciliées internes [ 5 ].

Les résultats récents des travaux de l’équipe dirigée par Tina Pangršič montrent que la quasi absence d’inactivation du courant calcique des cellules ciliées internes tant que dure leur dépolarisation est sous le contrôle des deux protéines CaBP1 et CaBP2 [ 6 ]. En effet, la délétion simultanée des deux gènes Cabp1 et Cabp2 chez la souris (de génotype Cabp1 –/– Cabp2 –/– ) a entraîné une inactivation du courant calcique plus importante que celle observée après invalidation d’un seul de ces gènes ( Figure 1B ). Chez les souris Cabp1 –/– Cabp2 –/– , la réduction de l’influx d’ions Ca 2+ était associée à une suppression pourtant complète de l’exocytose synaptique, une discordance qui suggère l’existence d’une modulation supplémentaire de l’exocytose par CaBP1 et CaBP2, en aval du contrôle des canaux calciques. La dégradation du transfert synaptique chez ces souris entraîne une diminution de l’activité des fibres du nerf auditif et une surdité sévère. Enfin, la réexpression de CaBP2 a permis une restauration substantielle, mais incomplète, de l’activité des canaux calciques, de la sécrétion du neurotransmetteur, de l’activation des fibres du nerf auditif et de l’audition. L’ensemble de ces résultats montre que CaBP1 et CaBP2 contribuent toutes deux à la signalisation calcique dans les cellules sensorielles auditives, avec des rôles complémentaires et partiellement redondants. Il reste à comprendre le mécanisme de la coopération entre ces deux protéines pour prévenir l’inactivation du courant calcique et contrôler l’exocytose des vésicules synaptiques. Il importe en effet de progresser dans la compréhension du fonctionnement de la première synapse des voies auditives, dans la perspective de futures thérapies en cas de dysfonctionnement.