|

Entretien avec Maxence Vincent

Maxence Vincent est chargé de recherche CNRS au sein du Laboratoire de Chimie Bactérienne (LCB) de Marseille. Ses projets de recherche portent sur les processus d’adaptation des bactéries à l’environnement. Il vise plus particulièrement à décrypter les réponses des bactéries au stress oxydatif à l’aide d’outils combinant microscopie et microfluidique.

Quel est votre domaine de recherche actuel?

Je m’intéresse à la manière dont les bactéries s’adaptent aux changements environnementaux, appelés « stress », et la caractérisation de leurs effets sur la physiologie des cellules s’appelle « l’étude de la réponse aux stress ». Les bactéries ont une grande capacité d’adaptation aux modifications environnementales d’origine chimiques, comme des modulations du pH, ou, dans le cadre de mon travail, liées à des conditions d’oxydo-réduction, on parle alors de stress oxydatif. Plus précisément, j’essaie de caractériser la dynamique de régulation des réseaux génétiques permettant aux bactéries de se protéger contre le stress oxydatif.

D’après vous, quelles sont les grandes avancées dans votre domaine de recherche?

Dans le domaine de la réponse au stress et de l’adaptation bactérienne, ces quinze dernières années ont été marquées par la multiplication des preuves expérimentales d’un phénomène nommé « hétérogénéité phénotypique ». Deux cellules dotées du même patrimoine génétique peuvent répondre de manière différente à des variations du milieu environnant. Ce phénomène a été théorisé depuis de nombreuses années en biologie. Cependant, de plus en plus d’évidences expérimentales montrent la conservation de ce mécanisme à de multiples réponses au stress et réseaux génétiques bactériens.

Quelles innovations ont permis la réalisation de ces avancées?

À mon sens, il y a deux grandes avancées qui ont permis de mieux caractériser ce phénomène. Des années 1950 à la fin des années 1990, les expériences de microbiologie étaient réalisées sur des cultures bactériennes. Les analyses portaient sur des millions de bactéries à la fois, donnant alors des résultats moyennés sur un ensemble de cellules. Au début des années 2000, en combinant la génétique et des méthodes d’analyses directement issues du domaine de l’optique, notamment la microscopie à fluorescence, on a pu commencer à travailler sur des cellules dites « isolées » («

single-cell

» en anglais). De cette manière, les microbiologistes ont commencé à obtenir des résultats à partir de cellules individuelles, non moyennés sur l’ensemble de la population. D’une part, cela a permis d’affiner la caractérisation des phénomènes biologiques et d’autre part, de rendre compte de la variabilité qu’il peut y avoir d’une cellule à l’autre, au regard d’un mécanisme en particulier.

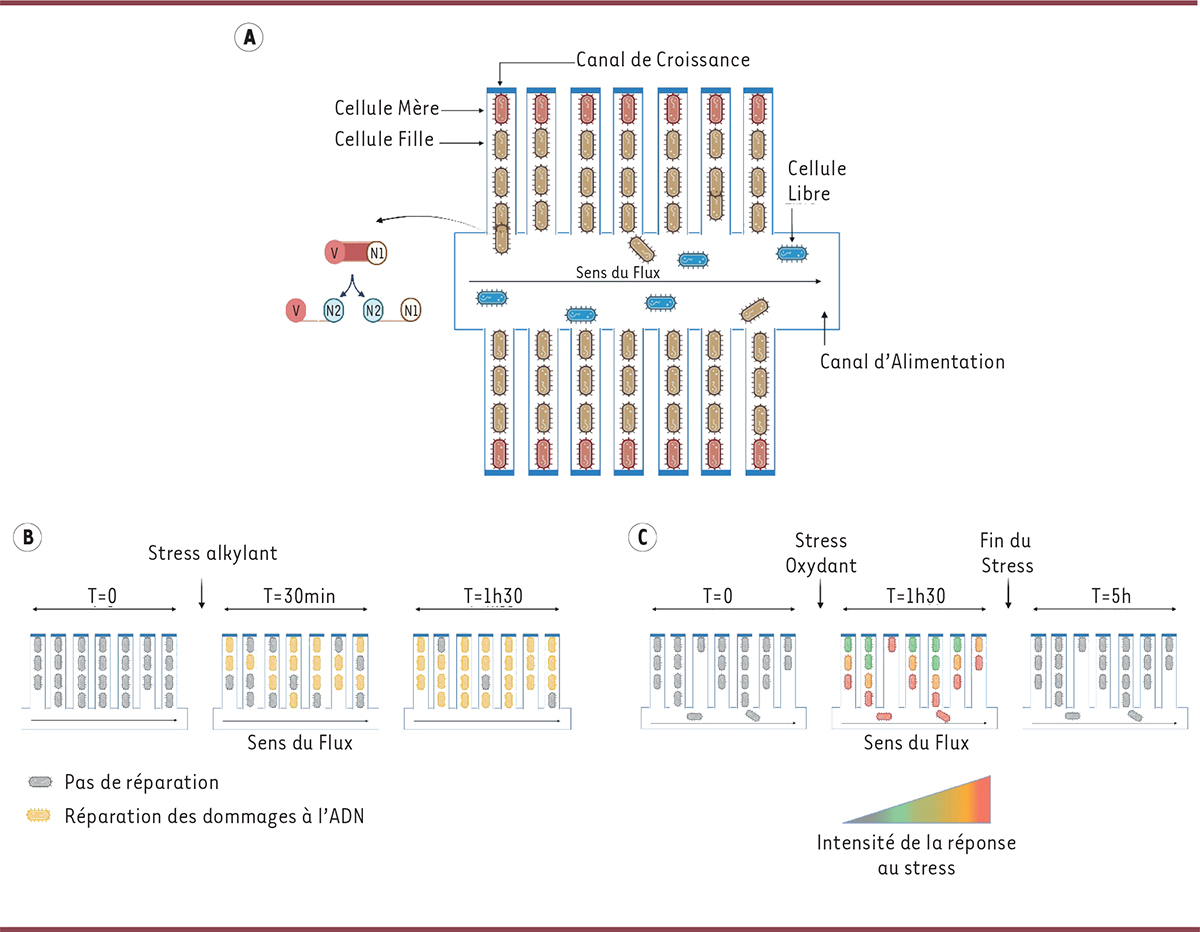

En parallèle des avancées en microscopie, le développement de technologies issues de la microfluidique (un domaine de recherche qui permet de miniaturiser les processus analytiques) ont permis d’isoler des cellules bactériennes et de contrôler avec une grande précision le milieu dans lequel elles évoluent. Dans le cadre de mes recherches, je combine microscopie et microfluidique pour manipuler des bactéries mesurant quelques microns et faire varier le pouvoir oxydant du milieu dans lequel elles se trouvent. De cette manière, il m’est possible de regarder la dynamique de régulation des gènes qui permettent aux bactéries de se protéger contre le stress oxydatif.

Selon vous, comment évoluera votre domaine de recherche dans les années à venir?

L’hétérogénéité phénotypique apparait de plus en plus comme une signature de la réponse au stress. Ce phénomène engendre une diversification non génétique pour les cellules et permet, en principe, à la population bactérienne de maximiser ses chances de tolérer, s’adapter et survivre à un stress. Toutefois, il existe encore plusieurs écueils à une compréhension globale du phénomène d’hétérogénéité phénotypique. D’une part, il est encore difficile d’identifier l’origine moléculaire engendrant une hétérogénéité phénotypique. S’il est vrai que les réactions biochimiques survenant à l’intérieur des cellules sont par natures probabilistes (par exemple l’interaction d’un facteur de transcription avec un promoteur), les études ont souvent tendance à attribuer l’origine de l’hétérogénéité phénotypique à des processus stochastiques sousjacents, sans en faire la vérification expérimentale. La meilleure résolution des microscopes et l’avènement de l’intelligence artificielle en biologie pourraient se révéler cruciaux pour déterminer l’origine des phénomènes d’hétérogénéité phénotypique pour des stress donnés. D’autre part, les conséquences de cette hétérogénéité de population restent, le plus souvent, complexes à interpréter. S’il est vrai que l’hétérogénéité engendre une diversification des phénotypes, il faut garder à l’esprit que ces études, pour la plupart, sont faites dans des conditions de laboratoire qui reflètent peu la niche écologique des cellules sur lesquelles on travaille. Dès lors, les chercheurs ont souvent tendance à avoir un avis biaisé lorsqu’ils souhaitent attribuer un mécanisme moléculaire à un trait évolutif ou à un avantage sélectif.

Vous avez réalisé des travaux sur la réponse hétérogène des bactéries aux dommages de l’ADN causé par un stress alkylant. Dans ce contexte, en quoi l’hétérogénéité phénotypique estelle importante? Comment a-t-elle été mise en évidence?

Ici, on s’intéresse à un stress qui est généré par des agents alkylants. Ces molécules engendrent des mutations de l’ADN. D’autres chercheurs avaient découvert avant moi que le gène permettant de coder l’une des protéines qui protège des dommages des agents alkylants s’active de manière hétérogène dans une population de cellules clonales lors d’un stress alkylant. Dans mes travaux, j’ai montré que ce phénomène n’est pas centré sur ce seul gène mais sur l’ensemble du réseau génétique, conférant la protection au stress alkylant. Ainsi, lorsqu’on soumet une population à un stress alkylant qui endommage l’ADN, la population active les systèmes de protection avec des temps d’activation différents. Les cellules qui retardent l’activation de ces réseaux ont plus de dommages sur leur ADN, ce qui génère plus de mutations. La conclusion générale de ces travaux est que l’hétérogénéité phénotypique engendre une diversification du génotype de la population.

D’après vous, quelles sont les qualités dont devrait disposer un chercheur(se)?

On a coutume de dire que pour être chercheur(se) il faut être original, créatif et avoir un esprit d’invention. Je pense que c’est important d’avoir de l’imagination mais à notre époque, ce qui l’est encore plus, c’est de savoir trouver les bonnes questions à se poser. En effet, la biologie actuelle fait face à des questions qui n’ont pas pu être résolues auparavant et les questions les plus simples ou les plus évidentes ont déjà été étudiées par d’autres personnes. Ainsi, à mon sens, il y a une vraie difficulté à trouver des questions qui sont pertinentes. Je pense que la recherche de manière générale avance par tâtonnements : on vient gratter un peu à droite et à gauche, et puis à un moment, on est face à une observation qui est inattendue, qui paraît illogique. Dans ce contexte, on s’interroge sur le pourquoi et le comment de cette observation. C’est là que l’on commence à se poser la question de notre recherche. Et si l’on en arrive à se poser clairement la question, c’est qu’on a déjà fait 80 % du travail de recherche.

Enfin, que diriezvous à un(e) jeune qui voudrait devenir chercheur(se)?

S’il ou elle veut devenir chercheur(se) en biologie, je lui dirais, d’une part, de ne pas négliger les autres disciplines telles que la physique, les mathématiques ou les sciences computationnelles. A notre époque, il me paraît évident qu’il faut au moins avoir une culture générale dans toutes les disciplines pour être un bon biologiste. Et d’autre part, je dirais que c’est une grande chance d’être chercheur(se) car je pense que c’est un métier très privilégié. C’est un métier qui a du sens (si tant est que quoi que ce soit ait du sens dans l’existence). On peut dire qu’essayer de comprendre ce qui nous entoure et ce qui nous constitue est une belle quête de sens. De plus, je pense que c’est un métier qui nous met en perpétuelle confrontation avec nousmêmes : quand on est face à un problème qui nous semble insoluble ou face à une observation inattendue, on essaie de comprendre et quand on y arrive c’est très gratifiant. Je pense qu’il y a également une notion d’engagement dans la recherche. Quand on regarde les défis qui nous attendent dans le futur, on peut penser, à juste titre, que la recherche, et la science en général, seront vraiment très importantes pour les surmonter. Sans tomber dans le scientisme, je crois que faire de la recherche c’est aussi un levier pour être plus heureux, pour être acteur du monde de demain. Enfin, être chercheur, c’est aussi appartenir à un mouvement qui nous dépasse d’un point de vue personnel. Quand on devient chercheur, on s’engage à apporter une petite brique à l’édifice de la compréhension humaine. Alors bien sûr, il faut rester lucide sur ses capacités à amener cette brique, mais finalement, quand on y réfléchit, on fait le même métier que Marie Curie ou Jacques Monod et ça, ça a quelque chose de rassurant car on se dit que des personnes bien plus brillantes que nous ont fait ce même choix de carrière auparavant.

|