| |

| Med Sci (Paris). 40(5): 414–416. doi: 10.1051/medsci/2024055.Les apports de l’intelligence artificielle aux nouveaux traitements contre les maladies auto-immunes Philippe Moingeon1* 1Institut de recherche Servier, Université Paris-Saclay

,

Gif-sur-Yvette

,

France MeSH keywords: Humains, Intelligence artificielle, Maladies auto-immunes, traitement médicamenteux, Développement de médicament, méthodes |

Le recours à l’intelligence artificielle dans les maladies auto-immunes

Dans un article publié en juillet 2023, je décris les multiples applications de l’intelligence artificielle à la mise en œuvre d’une médecine de précision pour traiter les maladies auto-immunes [

1

]. Ces dernières années, plusieurs modèles computationnels du lupus érythémateux disséminé, de la maladie de Sjögren et de la polyarthrite rhumatoïde ont pu être développés à partir de données de profilage moléculaire des patients, intégrées et analysées grâce à l’intelligence artificielle. Ces avancées ont confirmé, pour ces maladies, la complexité de la physiopathologie, impliquant de multiples voies pro-inflammatoires, et la présence de dérégulations moléculaires parfois communes à plusieurs maladies auto-immunes.

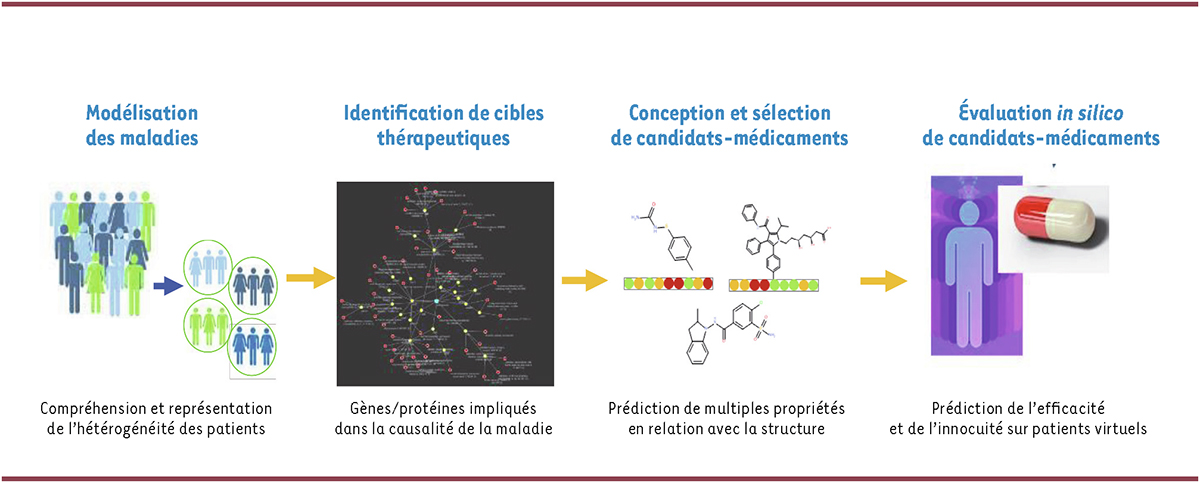

Je résume ici les apports des modèles computationnels fondés sur l’intelligence artificielle pour stratifier les patients, identifier des cibles thérapeutiques impliquées dans la causalité de la maladie, concevoir des candidats-médicaments

in silico

, et prédire l’efficacité des médicaments à l’aide de patients virtuels (

Figure 1

). En reliant les caractéristiques individuelles des patients aux propriétés prédites de milliards de candidats-médicaments possibles, ces modèles réalisés par ordinateur rendent réaliste la perspective d’une prise en charge des maladies auto-immunes avec des traitements davantage personnalisés.

|

Des besoins médicaux résiduels importants

Les maladies auto-immunes sont des maladies dans lesquelles le système immunitaire du patient attaque de manière inappropriée ses propres tissus et organes [

2

,

3

]. Leur diagnostic et leur traitement restent difficiles en raison de la grande hétérogénéité des patients, à la fois en termes d’atteintes de différents organes, de manifestations générales et de réponses aux traitements existants. Les symptômes des maladies auto-immunes sont très divers, reflétant des réponses inflammatoires souvent sévères impliquant les articulations, la peau, les muscles, les reins, les poumons, le foie, les glandes exocrines, les vaisseaux sanguins, etc. Ces symptômes spécifiques d’organes sont par ailleurs fréquemment associés à la fatigue et à la fièvre. Bien que la prévalence de chaque maladie auto-immune soit faible, elles affectent collectivement jusqu’à 5 % de la population générale. Les options de traitement se limitent fréquemment aux symptômes et à la prévention de la progression de la maladie avec des agents immunosuppresseurs, ainsi que des corticostéroïdes et autres médicaments anti-inflammatoires, avec des effets indésirables induits [

3

,

4

]. Des médicaments biologiques davantage ciblés, fondés sur des anticorps monoclonaux, ont récemment été mis à disposition dans certaines de ces maladies immuno-inflammatoires. Malgré ces améliorations récentes, il existe de nombreux besoins médicaux résiduels, liés en particulier à la grande variabilité dans la réponse aux traitements chez les personnes atteintes de maladie auto-immune. Cet état de fait semble aujourd’hui imputable à la complexité des mécanismes physiopathologiques sous-jacents, consécutive à l’histoire naturelle de ces maladies chroniques [

2

,

5

].

|

Des modèles fondés sur l’intelligence artificielle pour concevoir de nouveaux traitements contre les maladies auto-immunes

Dans ce contexte, de nouvelles approches thérapeutiques relevant de la médecine de précision sont actuellement envisagées pour les principales maladies auto-immunes, en particulier pour le lupus érythémateux disséminé, le syndrome de Sjögren primaire et la polyarthrite rhumatoïde [

4

–

6

]. À cet effet, des méthodes informatiques sont mises à contribution pour établir des modèles des maladies auto-immunes (

Figure 1

). Les récents progrès des techniques « multi-omiques » à haut débit permettent aujourd’hui de réaliser un profilage moléculaire complet de milliers de patients pour documenter les processus biologiques perturbés dans le sang et dans les organes cibles de ces maladies. La création de bases de données et la normalisation des méthodes facilitent l’exploitation de ces données moléculaires en grande quantité et multimodales. Avec l’arrivée à maturité de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, l’intégration et l’analyse de ces données, qui dépassaient les capacités de la bioinformatique conventionnelle, sont désormais possibles [

7

–

9

]. L’intelligence artificielle se présente comme une convergence de technologies permettant de reproduire plusieurs aspects de l’intelligence humaine, à savoir la perception sensorielle, l’analyse, l’action et l’apprentissage, et plus récemment, avec l’intelligence artificielle générative de type Chat GPT, la communication expressive. Associée tout particulièrement à l’apprentissage profond, l’intelligence artificielle permet l’extraction de motifs dans les données des patients pour créer des modèles prédictifs afin d’aider les décisions humaines.

Appliqués aux maladies auto-immunes, les modèles prédictifs fondés sur l’intelligence artificielle sont utilisés pour catégoriser les patients, mieux comprendre la pathogenèse de ces maladies, et identifier des cibles thérapeutiques potentielles (

Figure 1

) [

1

]. Ces modèles intègrent des données moléculaires très nombreuses provenant de diverses sources, telles que les échantillons de sang et les biopsies d’organes cibles, ainsi que des informations cliniques sur la gravité de la maladie, sa progression et la réponse aux traitements. En combinant ces données avec des méthodes d’apprentissage automatique, les chercheurs peuvent dans un premier temps stratifier les patients en sous-groupes homogènes et identifier des signatures moléculaires distinctives associées à chaque groupe. Ces signatures pourront à terme servir de biomarqueurs pour envisager des approches de médecine de précision, mais aussi prédire la réponse aux traitements. Des modèles computationnels permettent en outre de représenter le système biologique perturbé caractéristique de la maladie auto-immune sous la forme d’un interactome associant les gènes ou les protéines impliqués, mettant par ailleurs en lumière les composantes du système vraisemblablement impliquées dans la causalité de la maladie [

1

]. À partir de cette identification de cibles thérapeutiques particulièrement intéressantes, l’intelligence artificielle est alors utilisée pour concevoir et optimiser de nouveaux médicaments. Des réseaux neuronaux artificiels sont entraînés pour pouvoir associer et prédire des propriétés pharmacologiques de milliards de molécules médicamenteuses possibles, en fonction de leur structure chimique [

9

]. À l’aide de l’intelligence artificielle, les chimistes peuvent ainsi concevoir des molécules capables d’agir sur ces cibles de manière sélective et efficace, mais aussi prédire leur activité agoniste ou antagoniste, leurs propriétés ADMET (absorption, distribution, métabolisme, toxicité), ainsi que leur solubilité et leur stabilité. D’autres modèles computationnels, sous forme de patients virtuels ou de jumeaux numériques, commencent par ailleurs à être utilisés pour évaluer l’efficacité et l’innocuité des médicaments contre les maladies auto-immunes, réduisant ainsi le besoin de recourir à des tests coûteux et laborieux en laboratoire (

Figure 1

) [

10

]. Ces modèles de simulation

in silico

fondés sur des données « -omiques » et cliniques aident à prédire la réponse individuelle au traitement, à optimiser les schémas posologiques, à choisir la voie d’administration du candidat-médicament, et à identifier des biomarqueurs prédictifs de la réponse à ce médicament. À ce titre, ils produisent des hypothèses particulièrement utiles pour concevoir des études cliniques confirmatoires sur des patients réels, avec des chances de succès considérablement augmentées [

1

,

10

].

| Figure 1.

Applications de l’intelligence artificielle au développement de nouveaux médicaments.

Le profilage moléculaire « multi-omique » combiné à l’intelligence artificielle permet de représenter l’hétérogénéité des patients en les stratifiant en sous-groupes homogènes. L’identification de gènes ou de protéines dérégulés, prédits comme importants dans la causalité, permet d’identifier des cibles thérapeutiques prometteuses pour les différents sous-groupes de patients. Des candidats-médicaments pertinents sont sélectionnés pami les molécules médicamenteuses prédites comme interagissant avec ces cibles et possédant des propriétés souhaitées. L’efficacité et l’innocuité des candidats-médicaments est ensuite prédite à l’aide de patients virtuels, en simulant des études cliniques par ordinateur.

|

|

La perspective d’une médecine computationnelle de précision

L’intelligence artificielle permet aujourd’hui d’établir de solides hypothèses concernant le choix de la cible thérapeutique, la sélection du candidat-médicament optimal, et l’identification des patients à qui le médicament sera à terme destiné. À la lumière de ces potentialités, l’intelligence artificielle est destinée à accélérer considérablement l’évolution vers une médecine de précision dans tous les domaines thérapeutiques, y compris celui des maladies auto-immunes [

1

]. Dans une approche de réalité mixte, combinant la modélisation prédictive grâce à l’intelligence artificielle avec des tests précliniques robotisés et des études cliniques mieux conçues, les acteurs de l’innovation médicamenteuses sont à même de développer de futurs traitements mieux ciblés et davantage personnalisés contre ces maladies complexes. Ces avancées présentes et futures ont la capacité d’améliorer considérablement la qualité de vie des patients en leur offrant des traitements mieux adaptés à leurs caractéristiques, qui se révèleront ainsi plus efficaces et mieux tolérés.

|

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans cet article.

|

1.

Moingeon

P

.

Artificial intelligence-driven drug development against auto-immune diseases.

.

Trends Pharmacol Sci

.

2023;

;

44

:

:411.

–

24

.

2.

Sanz

I

,

Lund

F

.

Complexity and heterogeneity: the defining features of autoimmune diseases.

.

Curr Opin Immunol

.

2019;

;

61

:

:III.

–

VI

.

10.1016/j.coi.2019.11.006

.

3.

Fugger

L

,

Torp Jensen

L

,

Rossjohn

J

.

Challenges, progress, and prospects of developing therapies to treat autoimmune diseases.

.

Cell

.

2020;

;

181

:

:63.

–

80

.

4.

Miyagawa

I

,

Kubo

S

,

Tanaka

YA

.

Wide perspective of targeted therapies for precision medicine in autoimmune diseases.

.

Exp Rev Precision Med Drug Dev

.

2020;

;

5

:

:447.

–

53

.

5.

Toro-Domínguez

D

,

Alarcón-Riquelme

ME

.

Precision medicine in autoimmune diseases: fact or fiction.

.

Rheumatology

.

2021;

;

60

:

:3977.

–

85

.

6.

Guthridge

JM

,

Wagner

CA

,

James

JA

.

The promise of precision medicine in rheumatology.

.

Nat Med

.

2022;

;

28

:

:1363.

–

71

.

7.

Chu

X

,

Zhang

B

,

Koeken

V

,

Gupta

MK

,

et al

.

Multi-omics approaches in immunological research.

.

Front Immunol

.

2021;

;

12

:

:668045.

.

8.

Sáez

P

,

Toro-Domínguez

D

,

Carnero-Montoro

E

,

et al.

Integrative analysis reveals a molecular stratification of systemic autoimmune diseases.

.

Arthritis Rheumatol

.

2021;

;

73

:

:1073.

–

85

.

9.

Moingeon

P

,

Kuenemann

M

,

Guedj

M

.

Artificial intelligence-enhanced drug design and development: Toward a computational precision medicine.

.

Drug Discov Today

.

2022;

;

27

:

:215.

–

22

.

10.

Moingeon

P

,

Chesnel

M

,

Rousseau

C

,

et al

.

Virtual patients, digital twins and causal disease models: paving the ground for virtual clinical studies.

.

Drug Discov Today

.

2023;

;

28

:

:103605.

.

|