Troubles spécifiques des apprentissages

2007

| ANALYSE |

8-

Dyslexie : études de cas

; Mattis et coll., 1975

; Mattis et coll., 1975 ; Mitterer, 1982

; Mitterer, 1982 ; Seymour et MacGregor, 1984

; Seymour et MacGregor, 1984 ; Frith, 1985

; Frith, 1985 ; Castles et Coltheart, 1993

; Castles et Coltheart, 1993 ; Morris et coll., 1998

; Morris et coll., 1998 ; Fisher et De Fries, 2002

; Fisher et De Fries, 2002 ; Shaywitz et coll., 2003

; Shaywitz et coll., 2003 ; Bailey et coll., 2004

; Bailey et coll., 2004 ). Les études de cas permettent d'illustrer cette hétérogénéité, en revanche, elle n'apparaît pas dans le contexte des études de groupe qui cherchent à montrer les tendances générales caractéristiques de la population dyslexique sans prise en compte de la variabilité observée au sein de cette population.

). Les études de cas permettent d'illustrer cette hétérogénéité, en revanche, elle n'apparaît pas dans le contexte des études de groupe qui cherchent à montrer les tendances générales caractéristiques de la population dyslexique sans prise en compte de la variabilité observée au sein de cette population.Méthodologie de l'étude de cas unique

et 1986

et 1986 ; Caramazza et McCloskey, 1988

; Caramazza et McCloskey, 1988 ; McCloskey et Caramazza, 1988

; McCloskey et Caramazza, 1988 ). L'étude de cas requiert une analyse exhaustive des performances d'un individu unique, cette analyse étant menée par référence à un modèle théorique de la fonction étudiée. C'est-à-dire qu'un grand nombre de tâches choisies pour leur capacité à évaluer les différentes composantes de la fonction cognitive d'intérêt sont proposées au même individu. Le terme « analyse exhaustive » renvoie à l'idée selon laquelle les épreuves proposées doivent être choisies de façon à évaluer l'ensemble des aptitudes cognitives requises par la fonction (ici, la lecture), selon le modèle de référence. C'est ensuite le profil cognitif dans son ensemble qui est pris en compte dans l'interprétation. L'idée majeure est qu'il est quasiment impossible d'interpréter la performance obtenue sur une épreuve unique (lecture de pseudo-mot, répétition...) dans la mesure où toute épreuve met nécessairement en jeu tout un ensemble de procédures cognitives différentes (Caramazza, 1984

). L'étude de cas requiert une analyse exhaustive des performances d'un individu unique, cette analyse étant menée par référence à un modèle théorique de la fonction étudiée. C'est-à-dire qu'un grand nombre de tâches choisies pour leur capacité à évaluer les différentes composantes de la fonction cognitive d'intérêt sont proposées au même individu. Le terme « analyse exhaustive » renvoie à l'idée selon laquelle les épreuves proposées doivent être choisies de façon à évaluer l'ensemble des aptitudes cognitives requises par la fonction (ici, la lecture), selon le modèle de référence. C'est ensuite le profil cognitif dans son ensemble qui est pris en compte dans l'interprétation. L'idée majeure est qu'il est quasiment impossible d'interpréter la performance obtenue sur une épreuve unique (lecture de pseudo-mot, répétition...) dans la mesure où toute épreuve met nécessairement en jeu tout un ensemble de procédures cognitives différentes (Caramazza, 1984 ). En revanche, la prise en compte de l'ensemble des performances sur des épreuves variées contraint l'interprétation sur chaque épreuve particulière (Caramazza et Hillis, 1990

). En revanche, la prise en compte de l'ensemble des performances sur des épreuves variées contraint l'interprétation sur chaque épreuve particulière (Caramazza et Hillis, 1990 ). Imaginons par exemple qu'un individu donné échoue sur une épreuve E1 qui met en jeu les composantes cognitives a, b et c. On ne pourra affirmer que cet échec doit être interprété comme résultant d'un dysfonctionnement de la composante a que si l'on démontre qu'il est également déficitaire sur les épreuves E2 (a, b, d, e), E3 (a, d, c, f) et E4 (a, e, f) par exemple mais que ses performances sont normales sur des épreuves comme E5 (b, e, f, k) et E6 (c, d, f, g) qui elles, n'impliquent pas la composante a. La méthodologie de l'étude de cas implique donc de proposer à un individu un nombre d'épreuves suffisant pour évaluer chaque composante du système de lecture et de multiplier les épreuves évaluant une composante donnée afin d'en estimer l'efficacité.

). Imaginons par exemple qu'un individu donné échoue sur une épreuve E1 qui met en jeu les composantes cognitives a, b et c. On ne pourra affirmer que cet échec doit être interprété comme résultant d'un dysfonctionnement de la composante a que si l'on démontre qu'il est également déficitaire sur les épreuves E2 (a, b, d, e), E3 (a, d, c, f) et E4 (a, e, f) par exemple mais que ses performances sont normales sur des épreuves comme E5 (b, e, f, k) et E6 (c, d, f, g) qui elles, n'impliquent pas la composante a. La méthodologie de l'étude de cas implique donc de proposer à un individu un nombre d'épreuves suffisant pour évaluer chaque composante du système de lecture et de multiplier les épreuves évaluant une composante donnée afin d'en estimer l'efficacité. , voir également Caramazza et Badecker, 1991

, voir également Caramazza et Badecker, 1991 ), permettent d'expliquer les troubles d'un patient, c'est-à-dire d'identifier la (ou les) composante(s) cognitive(s) dont le dysfonctionnement rend compte de la performance déficitaire observée. Elles permettent également d'éprouver la validité du modèle théorique de référence.

), permettent d'expliquer les troubles d'un patient, c'est-à-dire d'identifier la (ou les) composante(s) cognitive(s) dont le dysfonctionnement rend compte de la performance déficitaire observée. Elles permettent également d'éprouver la validité du modèle théorique de référence. ; Marshall, 1984

; Marshall, 1984 ; voir De Partz et Valdois, 1999

; voir De Partz et Valdois, 1999 pour une revue). Des sous-types distincts de dyslexie ont ainsi été décrits chez l'enfant, analogues à ceux précédemment décrits chez l'adulte et semblant valider le modèle de référence. Leur intérêt réside également dans la mise en évidence de profils de performance très nettement différenciés conduisant à s'interroger sur la vraisemblance de toute théorie qui tenterait de réduire la variété des troubles dyslexiques à un dysfonctionnement unique.

pour une revue). Des sous-types distincts de dyslexie ont ainsi été décrits chez l'enfant, analogues à ceux précédemment décrits chez l'adulte et semblant valider le modèle de référence. Leur intérêt réside également dans la mise en évidence de profils de performance très nettement différenciés conduisant à s'interroger sur la vraisemblance de toute théorie qui tenterait de réduire la variété des troubles dyslexiques à un dysfonctionnement unique.Sémiologie des différentes formes de dyslexies développementales

; Plaut et coll., 1996

; Plaut et coll., 1996 ; Harm et Seidenberg, 1999

; Harm et Seidenberg, 1999 et 2004

et 2004 ) aux défenseurs du modèle double-voie (Coltheart, 1978

) aux défenseurs du modèle double-voie (Coltheart, 1978 ; Coltheart et coll., 2001

; Coltheart et coll., 2001 ). En effet, l'interprétation de formes différenciées caractérisées par des profils radicalement opposés, comme c'est le cas des dyslexies développementales phonologique et de surface, représente un véritable défi pour les modèles théoriques de lecture. À l'opposé, certaines formes qui ont pourtant été décrites comme majoritaires dans la population dyslexique (Castles et Coltheart, 1993

). En effet, l'interprétation de formes différenciées caractérisées par des profils radicalement opposés, comme c'est le cas des dyslexies développementales phonologique et de surface, représente un véritable défi pour les modèles théoriques de lecture. À l'opposé, certaines formes qui ont pourtant été décrites comme majoritaires dans la population dyslexique (Castles et Coltheart, 1993 ; Manis et coll., 1996

; Manis et coll., 1996 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000

; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ), en l'occurrence les dyslexies mixtes, n'ont fait l'objet d'aucune étude sérieuse dans la mesure où elles n'ont pas été jusqu'ici jugées cruciales au débat théorique.

), en l'occurrence les dyslexies mixtes, n'ont fait l'objet d'aucune étude sérieuse dans la mesure où elles n'ont pas été jusqu'ici jugées cruciales au débat théorique.Dyslexie visuelle et dyslexie par négligence

Dyslexie visuelle

) en tant qu'analogue des formes de dyslexies visuelles – elles-mêmes apparemment rares – décrites chez l'adulte suite à une atteinte du système nerveux central. Olivia est une enfant de 10 ans 2 mois qui présente des difficultés de lecture (niveau de lecture estimé à 7 ans 7 mois) sans trouble associé du langage oral et dans le contexte d'une efficience intellectuelle normale (QIV1

= 119 ; QIP2

= 103). La lecture de texte est lente et les sauts de lignes sont fréquents. La lecture de mots isolés est caractérisée par la production presque exclusive d'erreurs visuelles, consistant à produire un autre mot orthographiquement proche du mot présenté (par exemple : « girafe » lu « guitare » ; « joie » lu « jolie »). Les erreurs produites n'entretiennent pas de lien sémantique avec la cible et se traduisent par des additions, omissions, substitutions ou déplacements de lettres qui n'affectent pas plus particulièrement le début, le milieu ou la fin du mot lorsque le temps de présentation n'est pas contrôlé. La performance en lecture n'est par ailleurs pas influencée par des variables telles que la fréquence ou la régularité du mot qui laisseraient supposer un déficit des processus centraux. Dans une tâche de copie différée de mots et pseudo-mots présentés en temps limités, Olivia présente des difficultés pour traiter la totalité des lettres de la séquence et encoder leur position relative. Ainsi, lorsque des pseudo-mots sont présentés en 100 ms, elle produit préférentiellement les lettres finales du mot, au détriment des lettres initiales et médianes. La tendance s'inverse pour des temps d'exposition plus longs (400 ms ou 1 000 ms) où ce sont les lettres initiales qui sont les mieux identifiées au détriment des lettres finales. Des particularités de traitement de la séquence des lettres du mot sont également mises en évidence dans une épreuve de comparaison de mots. Les temps de réaction sont alors plus longs lorsque les mots se distinguent par leurs lettres initiales (par exemple : pomme/gomme ; croix/choix) que par leurs lettres finales (ville/villa ; verre/verte), contrairement aux témoins. Ces résultats suggèrent une mauvaise orientation initiale de l'attention (biais attentionnel droit) et la nécessité de reporter l'attention sur le début du mot au cours du traitement lorsque le temps de présentation le permet. Ce défaut d'orientation attentionnelle aurait pour conséquence de ralentir la lecture de texte et de perturber l'encodage positionnel de l'information.

) en tant qu'analogue des formes de dyslexies visuelles – elles-mêmes apparemment rares – décrites chez l'adulte suite à une atteinte du système nerveux central. Olivia est une enfant de 10 ans 2 mois qui présente des difficultés de lecture (niveau de lecture estimé à 7 ans 7 mois) sans trouble associé du langage oral et dans le contexte d'une efficience intellectuelle normale (QIV1

= 119 ; QIP2

= 103). La lecture de texte est lente et les sauts de lignes sont fréquents. La lecture de mots isolés est caractérisée par la production presque exclusive d'erreurs visuelles, consistant à produire un autre mot orthographiquement proche du mot présenté (par exemple : « girafe » lu « guitare » ; « joie » lu « jolie »). Les erreurs produites n'entretiennent pas de lien sémantique avec la cible et se traduisent par des additions, omissions, substitutions ou déplacements de lettres qui n'affectent pas plus particulièrement le début, le milieu ou la fin du mot lorsque le temps de présentation n'est pas contrôlé. La performance en lecture n'est par ailleurs pas influencée par des variables telles que la fréquence ou la régularité du mot qui laisseraient supposer un déficit des processus centraux. Dans une tâche de copie différée de mots et pseudo-mots présentés en temps limités, Olivia présente des difficultés pour traiter la totalité des lettres de la séquence et encoder leur position relative. Ainsi, lorsque des pseudo-mots sont présentés en 100 ms, elle produit préférentiellement les lettres finales du mot, au détriment des lettres initiales et médianes. La tendance s'inverse pour des temps d'exposition plus longs (400 ms ou 1 000 ms) où ce sont les lettres initiales qui sont les mieux identifiées au détriment des lettres finales. Des particularités de traitement de la séquence des lettres du mot sont également mises en évidence dans une épreuve de comparaison de mots. Les temps de réaction sont alors plus longs lorsque les mots se distinguent par leurs lettres initiales (par exemple : pomme/gomme ; croix/choix) que par leurs lettres finales (ville/villa ; verre/verte), contrairement aux témoins. Ces résultats suggèrent une mauvaise orientation initiale de l'attention (biais attentionnel droit) et la nécessité de reporter l'attention sur le début du mot au cours du traitement lorsque le temps de présentation le permet. Ce défaut d'orientation attentionnelle aurait pour conséquence de ralentir la lecture de texte et de perturber l'encodage positionnel de l'information.Dyslexie par négligence

). Il s'agit d'un jeune garçon de 9 ans, NT, droitier qui présente un trouble d'acquisition de la lecture de l'Hébreu malgré une intelligence normale et alors qu'il est indemne de toute lésion cérébrale. Son trouble de lecture se caractérise par des erreurs qui concernent très majoritairement les lettres finales des mots (en fait, les lettres de gauche étant donné le sens de lecture droite-gauche en Hébreu). Ainsi, confronté à la lecture de mots courts isolés, NT donne 50 % de réponses correctes et 96 % des erreurs observées concernent les lettres finales. Le même profil est obtenu en lecture de pseudo-mots et les erreurs observées en décision lexicale résultent également d'un mauvais traitement des lettres finales. Par ailleurs, on ne relève chez NT aucun signe clinique de négligence spatiale unilatérale : il réalise notamment parfaitement les épreuves de barrages de signes ou de copies de dessins. De même, lorsqu'on lui demande de traiter deux mots présentés simultanément à droite et à gauche du point de fixation, les erreurs portent sur les finales des deux mots proposés ; en revanche, aucune des erreurs ne consiste à omettre le mot de gauche dans son ensemble. Le même pattern est obtenu en lecture de phrases avec de fréquentes erreurs sur la partie finale des mots sans omission de la partie gauche de la phrase. Le trouble ne s'observe par ailleurs que lorsque les mots sont présentés horizontalement. NT lit ainsi correctement 90 % des items présentés verticalement contre seulement 45 % en présentation horizontale. Les erreurs sont de même nature en production écrite. Le trouble est majeur en écriture sous dictée avec seulement 15 % de mots orthographiés correctement et les difficultés sont plus marquées sur les lettres finales, comme en lecture. Les auteurs montrent par ailleurs que les performances sont améliorées en lecture lorsqu'on attire l'attention de NT sur la fin des mots en utilisant soit un signal lumineux, soit des lettres colorées, soit en positionnant son doigt à la fin du mot et lui demandant de taper du doigt pendant la lecture. NT ne présente cependant pas de trouble visuo-attentionnel de type mini-héminégligence puisqu'il réussit normalement les épreuves de détection de cible avec indiçage (paradigme de Posner ; voir chapitre sur la dimension visuelle des dyslexies).

). Il s'agit d'un jeune garçon de 9 ans, NT, droitier qui présente un trouble d'acquisition de la lecture de l'Hébreu malgré une intelligence normale et alors qu'il est indemne de toute lésion cérébrale. Son trouble de lecture se caractérise par des erreurs qui concernent très majoritairement les lettres finales des mots (en fait, les lettres de gauche étant donné le sens de lecture droite-gauche en Hébreu). Ainsi, confronté à la lecture de mots courts isolés, NT donne 50 % de réponses correctes et 96 % des erreurs observées concernent les lettres finales. Le même profil est obtenu en lecture de pseudo-mots et les erreurs observées en décision lexicale résultent également d'un mauvais traitement des lettres finales. Par ailleurs, on ne relève chez NT aucun signe clinique de négligence spatiale unilatérale : il réalise notamment parfaitement les épreuves de barrages de signes ou de copies de dessins. De même, lorsqu'on lui demande de traiter deux mots présentés simultanément à droite et à gauche du point de fixation, les erreurs portent sur les finales des deux mots proposés ; en revanche, aucune des erreurs ne consiste à omettre le mot de gauche dans son ensemble. Le même pattern est obtenu en lecture de phrases avec de fréquentes erreurs sur la partie finale des mots sans omission de la partie gauche de la phrase. Le trouble ne s'observe par ailleurs que lorsque les mots sont présentés horizontalement. NT lit ainsi correctement 90 % des items présentés verticalement contre seulement 45 % en présentation horizontale. Les erreurs sont de même nature en production écrite. Le trouble est majeur en écriture sous dictée avec seulement 15 % de mots orthographiés correctement et les difficultés sont plus marquées sur les lettres finales, comme en lecture. Les auteurs montrent par ailleurs que les performances sont améliorées en lecture lorsqu'on attire l'attention de NT sur la fin des mots en utilisant soit un signal lumineux, soit des lettres colorées, soit en positionnant son doigt à la fin du mot et lui demandant de taper du doigt pendant la lecture. NT ne présente cependant pas de trouble visuo-attentionnel de type mini-héminégligence puisqu'il réussit normalement les épreuves de détection de cible avec indiçage (paradigme de Posner ; voir chapitre sur la dimension visuelle des dyslexies).Dyslexie profonde

; Johnston, 1983

; Johnston, 1983 ; Siegel, 1985

; Siegel, 1985 ; Temple, 1988

; Temple, 1988 ; Stuart et Howard, 1995

; Stuart et Howard, 1995 ). Cette forme de dyslexie se caractérise par une lecture quasiment impossible des pseudo-mots et un effet de concrétude en lecture de mots isolés : les mots concrets tels que « table », « voiture », « arbre » ou « nez » sont mieux lus que les mots abstraits comme « peur », « misère », « souci » ou « curiosité ». La production fréquente d'erreurs sémantiques (par exemple : « tigre » lu « lion ») en lecture de mots isolés est un des signes cardinaux de la dyslexie profonde dans sa forme acquise. Or, l'existence de ce type de dyslexie en contexte développemental reste contestable. D'une part, l'ensemble des cas qui ont été décrits correspondent à des enfants dont le niveau intellectuel est faible (autour de 70 dans la plupart des cas). Un QI de 54 est même mentionné pour le cas KJ décrit par Stuart et Howard (1995

). Cette forme de dyslexie se caractérise par une lecture quasiment impossible des pseudo-mots et un effet de concrétude en lecture de mots isolés : les mots concrets tels que « table », « voiture », « arbre » ou « nez » sont mieux lus que les mots abstraits comme « peur », « misère », « souci » ou « curiosité ». La production fréquente d'erreurs sémantiques (par exemple : « tigre » lu « lion ») en lecture de mots isolés est un des signes cardinaux de la dyslexie profonde dans sa forme acquise. Or, l'existence de ce type de dyslexie en contexte développemental reste contestable. D'une part, l'ensemble des cas qui ont été décrits correspondent à des enfants dont le niveau intellectuel est faible (autour de 70 dans la plupart des cas). Un QI de 54 est même mentionné pour le cas KJ décrit par Stuart et Howard (1995 ). Le critère de niveau intellectuel dans la norme classiquement retenu dans la définition même du trouble dyslexique n'est donc pas respecté. D'autre part, la production d'erreurs sémantiques avérées reste relativement limitée et ne diffère pas nécessairement de la norme, à l'exception peut-être de KJ (Stuart et Howard, 1995

). Le critère de niveau intellectuel dans la norme classiquement retenu dans la définition même du trouble dyslexique n'est donc pas respecté. D'autre part, la production d'erreurs sémantiques avérées reste relativement limitée et ne diffère pas nécessairement de la norme, à l'exception peut-être de KJ (Stuart et Howard, 1995 ). Enfin, les cas décrits correspondent à des enfants qui sont pratiquement non lecteurs et qui bénéficient d'un enseignement spécialisé intensif. Ainsi, KJ ne lit que 10 % des mots qui lui sont présentés et ces mots sont tous concrets. Cependant, on ne peut exclure que la rééducation proposée ne porte plus spécifiquement sur les mots concrets (associant mot écrit et dessin par exemple) et que l'effet de concrétude observé ne soit en fait la simple conséquence de la méthode de rééducation utilisée. À ce jour, aucun cas convaincant de dyslexie profonde n'a donc été décrit chez l'enfant.

). Enfin, les cas décrits correspondent à des enfants qui sont pratiquement non lecteurs et qui bénéficient d'un enseignement spécialisé intensif. Ainsi, KJ ne lit que 10 % des mots qui lui sont présentés et ces mots sont tous concrets. Cependant, on ne peut exclure que la rééducation proposée ne porte plus spécifiquement sur les mots concrets (associant mot écrit et dessin par exemple) et que l'effet de concrétude observé ne soit en fait la simple conséquence de la méthode de rééducation utilisée. À ce jour, aucun cas convaincant de dyslexie profonde n'a donc été décrit chez l'enfant.Dyslexie phonologique

).

).Profil de lecture

; Campbell et Butterworth, 1985

; Campbell et Butterworth, 1985 ; Snowling et coll., 1986

; Snowling et coll., 1986 ; Funnel et Davison, 1989

; Funnel et Davison, 1989 ; Snowling et Hulme, 1989

; Snowling et Hulme, 1989 ; Hulme et Snowling, 1992

; Hulme et Snowling, 1992 ; Gillet et coll., 1993

; Gillet et coll., 1993 ; Seymour et Bunce, 1994

; Seymour et Bunce, 1994 ; Broom et Doctor, 1995a

; Broom et Doctor, 1995a ; Masterson et coll., 1995

; Masterson et coll., 1995 ; Howard et Best, 1996

; Howard et Best, 1996 ; Temple, 1997

; Temple, 1997 ; Valdois et coll., 2003

; Valdois et coll., 2003 ). Les dissociations peuvent être très nettes comme dans le cas de Mélanie-Jane (Best et Howard, 1996

). Les dissociations peuvent être très nettes comme dans le cas de Mélanie-Jane (Best et Howard, 1996 ) ou LF (Stothard et coll., 1996

) ou LF (Stothard et coll., 1996 ) où les performances sont très déficitaires en lecture de pseudo-mots alors que la lecture de mots, même irréguliers, est excellente et que tous les effets lexicaux classiques (fréquence, régularité, voisinage...) sont normalement observés. Des erreurs de lexicalisation sont observées, consistant à produire un mot réel visuellement proche à la place du pseudo-mot présenté (par exemple : « boinde » lu « blonde » ; « fature » lu « facture »). On note également de nombreuses erreurs résultant d'une déformation du mot par omission, addition, substitution ou déplacement de certains des éléments constitutifs du mot ou du pseudo-mot (par exemple : « fracture » lu « facure », « brinte » lu « printe »). Des erreurs morphologiques peuvent également être présentes.

) où les performances sont très déficitaires en lecture de pseudo-mots alors que la lecture de mots, même irréguliers, est excellente et que tous les effets lexicaux classiques (fréquence, régularité, voisinage...) sont normalement observés. Des erreurs de lexicalisation sont observées, consistant à produire un mot réel visuellement proche à la place du pseudo-mot présenté (par exemple : « boinde » lu « blonde » ; « fature » lu « facture »). On note également de nombreuses erreurs résultant d'une déformation du mot par omission, addition, substitution ou déplacement de certains des éléments constitutifs du mot ou du pseudo-mot (par exemple : « fracture » lu « facure », « brinte » lu « printe »). Des erreurs morphologiques peuvent également être présentes.Déficit associé de l'orthographe

, 1986

, 1986 et 1988

et 1988 ). Les difficultés sont majeures en dictée de pseudo-mots alors que la dictée de mots, réguliers ou irréguliers, est nettement meilleure. Dans certains cas, la capacité à orthographier les mots est même totalement préservée avec des performances similaires à celles des témoins normolecteurs de même âge réel (Campbell et Butterworth, 1985

). Les difficultés sont majeures en dictée de pseudo-mots alors que la dictée de mots, réguliers ou irréguliers, est nettement meilleure. Dans certains cas, la capacité à orthographier les mots est même totalement préservée avec des performances similaires à celles des témoins normolecteurs de même âge réel (Campbell et Butterworth, 1985 ; Best et Howard, 1996

; Best et Howard, 1996 ; Martinet et coll., 1999

; Martinet et coll., 1999 ). En dictée de mots et de pseudo-mots, la proportion d'erreurs qui ne respectent pas la forme sonore du mot, du fait de l'addition, l'omission, la substitution ou l'inversion de certains éléments (par exemple : « cuvette » → « guvette » ; « culbute » → « culbulte » ; « sicopage » → « sicopache » ; « nagul » → « macul »), est relativement élevée si bien que le mot produit par écrit ne se prononce le plus souvent pas comme le mot dicté. Malgré tout, on ne peut que regretter que la dysorthographie associée aux dyslexies phonologiques n'ait été que rarement étudiée avec toute l'attention que cela mériterait. Bien que certains des cas décrits témoignent de connaissances lexicales orthographiques similaires à celles des témoins et conduisant à des performances dans la norme en écriture sous dictée de mots irréguliers, d'autres cas (Manis et coll., 1993

). En dictée de mots et de pseudo-mots, la proportion d'erreurs qui ne respectent pas la forme sonore du mot, du fait de l'addition, l'omission, la substitution ou l'inversion de certains éléments (par exemple : « cuvette » → « guvette » ; « culbute » → « culbulte » ; « sicopage » → « sicopache » ; « nagul » → « macul »), est relativement élevée si bien que le mot produit par écrit ne se prononce le plus souvent pas comme le mot dicté. Malgré tout, on ne peut que regretter que la dysorthographie associée aux dyslexies phonologiques n'ait été que rarement étudiée avec toute l'attention que cela mériterait. Bien que certains des cas décrits témoignent de connaissances lexicales orthographiques similaires à celles des témoins et conduisant à des performances dans la norme en écriture sous dictée de mots irréguliers, d'autres cas (Manis et coll., 1993 ; Hanley et Gard, 1995

; Hanley et Gard, 1995 ; Valdois et coll., 2003

; Valdois et coll., 2003 ) suggèrent que des troubles associés de l'orthographe des mots irréguliers peuvent également se rencontrer. La dissociation mots irréguliers/pseudo-mots caractéristique de cette forme de dyslexie est alors obtenue en lecture alors que, sur le versant orthographique, sont altérées non seulement la dictée de pseudo-mots mais également la dictée des mots irréguliers. De nouvelles études de cas plus complètes, intégrant une analyse parallèle des performances en lecture et orthographe, devraient être effectuées pour mieux comprendre l'impact du déficit phonologique, reconnu à l'origine du trouble, sur ces deux dimensions.

) suggèrent que des troubles associés de l'orthographe des mots irréguliers peuvent également se rencontrer. La dissociation mots irréguliers/pseudo-mots caractéristique de cette forme de dyslexie est alors obtenue en lecture alors que, sur le versant orthographique, sont altérées non seulement la dictée de pseudo-mots mais également la dictée des mots irréguliers. De nouvelles études de cas plus complètes, intégrant une analyse parallèle des performances en lecture et orthographe, devraient être effectuées pour mieux comprendre l'impact du déficit phonologique, reconnu à l'origine du trouble, sur ces deux dimensions.Troubles associés

). Un déficit métaphonologique apparaît dès lors comme un symptôme caractéristique de la dyslexie phonologique. Lorsque des pièges orthographiques étaient inclus dans les épreuves proposées, un biais orthographique consistant à répondre sur la base d'une décomposition orthographique plutôt que phonologique a été observé.

). Un déficit métaphonologique apparaît dès lors comme un symptôme caractéristique de la dyslexie phonologique. Lorsque des pièges orthographiques étaient inclus dans les épreuves proposées, un biais orthographique consistant à répondre sur la base d'une décomposition orthographique plutôt que phonologique a été observé. ), les capacités de mémoire à court terme des sujets présentant une dyslexie phonologique n'ont le plus souvent pas été étudiées en détail. D'autre part, le cas Gregory décrit par Hanley et Gard (1995

), les capacités de mémoire à court terme des sujets présentant une dyslexie phonologique n'ont le plus souvent pas été étudiées en détail. D'autre part, le cas Gregory décrit par Hanley et Gard (1995 ) suggère que les capacités de MVCT (empan de chiffres à 73

) pourraient être préservées chez certains dyslexiques phonologiques. Enfin, aucune évaluation même minimale du langage oral n'est le plus souvent proposée si bien que les estimations présentées dans le tableau 8.I

) suggère que les capacités de MVCT (empan de chiffres à 73

) pourraient être préservées chez certains dyslexiques phonologiques. Enfin, aucune évaluation même minimale du langage oral n'est le plus souvent proposée si bien que les estimations présentées dans le tableau 8.I reposent le plus souvent sur des données de l'anamnèse ou sur des commentaires des auteurs ou encore sur les résultats obtenus sur une épreuve unique (la dénomination d'images le plus souvent). En outre, les cas décrits ne semblent pas se caractériser par un QI verbal inférieur au QI performance, mais là encore les données sont trop parcellaires.

reposent le plus souvent sur des données de l'anamnèse ou sur des commentaires des auteurs ou encore sur les résultats obtenus sur une épreuve unique (la dénomination d'images le plus souvent). En outre, les cas décrits ne semblent pas se caractériser par un QI verbal inférieur au QI performance, mais là encore les données sont trop parcellaires.Tableau 8.I Capacités de langage oral, de traitement métaphonologique et de mémoire à court terme dans 7 études de cas de dyslexies phonologiques

|

Références

|

Nom

|

Âge (années)

|

QIV-QIP

|

LO

|

MPHON

|

MCT

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

(-) ou (+) = capacités considérées déficitaires ou préservées sur la base d'une évaluation minimale ; (- -) ou (+ +) = capacités considérées déficitaires ou préservées sur la base de données convergentes obtenues sur plusieurs tâches.

LO : langage oral ; MPHON : traitement métaphonologique ; MCT : mémoire à court terme |

||||||

|

HM

|

17

|

114-115

|

+

|

- -

| ||

|

RE

|

21

|

123-108

|

-

|

- -

|

- -

|

|

|

JM

|

8

|

QI = 123

|

-

|

- -

|

- -

|

|

|

Louise

|

35

|

- -

|

-

|

|||

|

Gregory

|

20

|

+

|

- -

|

+

|

||

|

Melanie-Jane

|

85

|

+

|

- -

| |||

|

Laurent

|

14

|

QI = 110

|

-

|

- -

|

-

|

|

Exemple d'un cas prototypique

) est sans doute un des plus détaillés et des plus prototypiques. RE est âgée de 21 ans au moment de l'évaluation neuropsychologique. Elle a suivi une scolarité normale, est droitière et a un bon niveau intellectuel (QIV=123, QIP=108). Les résultats de RE sur les épreuves de lecture, orthographe, métaphonologie et mémoire verbale à court terme sont présentés dans le tableau 8.II

) est sans doute un des plus détaillés et des plus prototypiques. RE est âgée de 21 ans au moment de l'évaluation neuropsychologique. Elle a suivi une scolarité normale, est droitière et a un bon niveau intellectuel (QIV=123, QIP=108). Les résultats de RE sur les épreuves de lecture, orthographe, métaphonologie et mémoire verbale à court terme sont présentés dans le tableau 8.II .

.

Tableau 8.II Scores de RE (dyslexique phonologique) sur les tâches de lecture, orthographe, métaphonologie et mémoire à court terme (d'après Campbell et Butterworth, 1985 )

)

|

Types d'épreuves

|

Score RE

|

Évaluation

|

|---|---|---|

|

Lecture

| ||

|

Mots rares complexes

|

33/40 (82 %)

|

++

|

|

Pseudo-mots courts

|

9/30 (30 %) 3 sec/item

|

- -

|

|

Pseudo-mots longs

|

3/20 (15 %)

|

- -

|

|

Orthographe

| ||

|

Mots rares difficiles

|

24/53 (dans la norme)

|

++

|

|

Pseudo-mots courts

|

60 % erreurs PP (versus 93 % CTL)

8/20 |

- -

- - |

|

Métaphonologie

| ||

|

Contrepèterie

|

9/19

|

- -

|

|

Acronymes

|

0/21

|

- -

|

|

Jugement de rimes

|

20/20 paires congruentes

8/20 paires incongruentes |

+ +

- - |

|

Mémoire à court terme

| ||

|

Empan de chiffres

|

4 (endroit et envers)

|

- -

|

|

Empan de lettres

|

Pas d'effet de similarité phonémique

|

- -

|

|

Empan de mots

|

Pas d'effet de longueur

|

- -

|

Dyslexie de surface

).

).Profil de lecture

; Temple, 1984

; Temple, 1984 ; Goulandris et Snowling, 1991

; Goulandris et Snowling, 1991 ; Hanley et coll., 1992

; Hanley et coll., 1992 ; Romani et Stringer, 1994

; Romani et Stringer, 1994 ; Hanley et Gard, 1995

; Hanley et Gard, 1995 ; Broom et Doctor, 1995b

; Broom et Doctor, 1995b ; Valdois, 1996

; Valdois, 1996 ; Castles et Coltheart, 1996

; Castles et Coltheart, 1996 ; Valdois, 1996

; Valdois, 1996 ; Valdois et Launay, 1999

; Valdois et Launay, 1999 ; Samuelson, 2000

; Samuelson, 2000 ; Valdois et coll., 2003

; Valdois et coll., 2003 ; Brunsdon et coll., 2005

; Brunsdon et coll., 2005 ). Cependant, tous ne présentent pas une dissociation nette entre lecture de mots irréguliers et lecture de pseudo-mots (tableau 8.III

). Cependant, tous ne présentent pas une dissociation nette entre lecture de mots irréguliers et lecture de pseudo-mots (tableau 8.III ).

).Tableau 8.III Performances en lecture mentionnées dans 10 études de cas de dyslexies de surface (le QI et l'âge sont donnés à titre indicatif lorsque disponibles)

|

Références

|

Nom

|

Âge (années)

|

QIV-QIP

|

REG (%)

|

IRR (%)

|

PM (%)

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

REG : mots réguliers ; IRR : mots irréguliers ; PM : pseudo-mots ; QIT : quotient intellectuel total

|

||||||

|

CD

|

19

|

105-101

|

90

|

67

|

70

|

|

|

RB

|

10

|

122-104

|

62

|

26

|

60-70

|

|

|

Romani et Stringer, 1984

|

AW

|

21

|

QIT = 126

|

Normal

|

Normal

|

Normal

|

|

JAS

|

22

|

110-112

|

83

|

60

|

90

|

|

|

Allan

|

22

|

122-131

|

98

|

96

|

90

|

|

|

Mandy

|

21

|

98

|

56

|

93

|

||

|

DF

|

11

|

114-117

|

94

|

57

|

?

|

|

|

MI

|

9

|

130-142

|

87

|

27

|

87

|

|

|

Clément

|

10

|

85

|

48

|

89

|

||

|

Nicolas

|

13

|

QIT = 104

|

93

|

57

|

84

|

|

|

MC

|

12

|

106-116

|

83

|

50

|

70

|

) soutenaient que le diagnostic de dyslexie de surface pouvait être posé dès lors que la lecture des mots irréguliers était déficitaire comparativement à la lecture des mots réguliers, donc indépendamment des performances obtenues en lecture de pseudo-mots. Selon ce critère, 9 des 11 cas répertoriés dans le tableau peuvent être considérés dyslexiques de surface à l'exception des cas AW (Romani et Stringer, 1984) et Allan (Hanley et coll., 1992

) soutenaient que le diagnostic de dyslexie de surface pouvait être posé dès lors que la lecture des mots irréguliers était déficitaire comparativement à la lecture des mots réguliers, donc indépendamment des performances obtenues en lecture de pseudo-mots. Selon ce critère, 9 des 11 cas répertoriés dans le tableau peuvent être considérés dyslexiques de surface à l'exception des cas AW (Romani et Stringer, 1984) et Allan (Hanley et coll., 1992 ) qui n'ont pas de difficultés en lecture et présentent en fait une dysorthographie de surface. Si le critère d'un écart significatif entre lecture de mots irréguliers et de pseudo-mots est en revanche retenu, 7 des 11 cas répertoriés répondent à la définition de dyslexie de surface (Temple, 1984

) qui n'ont pas de difficultés en lecture et présentent en fait une dysorthographie de surface. Si le critère d'un écart significatif entre lecture de mots irréguliers et de pseudo-mots est en revanche retenu, 7 des 11 cas répertoriés répondent à la définition de dyslexie de surface (Temple, 1984 ; Goulandris et Snowling, 1991

; Goulandris et Snowling, 1991 ; Hanley et Gard, 1995

; Hanley et Gard, 1995 ; Castles et Coltheart, 1996

; Castles et Coltheart, 1996 ; Valdois et Launay, 1999

; Valdois et Launay, 1999 ; Valdois et coll., 2003

; Valdois et coll., 2003 ; Brunsdon et coll., 2005

; Brunsdon et coll., 2005 ). Le cas décrit par Temple (1984

). Le cas décrit par Temple (1984 ) est cependant contestable dans la mesure où il s'inscrit dans le contexte d'un trouble épileptique. En fait, seulement 5 cas démontrent une dissociation très nette avec une lecture très déficitaire des mots irréguliers et des performances tout à fait normales, pour ce qui est des scores, en lecture de pseudo-mots (Goulandris et Snowling, 1991

) est cependant contestable dans la mesure où il s'inscrit dans le contexte d'un trouble épileptique. En fait, seulement 5 cas démontrent une dissociation très nette avec une lecture très déficitaire des mots irréguliers et des performances tout à fait normales, pour ce qui est des scores, en lecture de pseudo-mots (Goulandris et Snowling, 1991 ; Hanley et Gard, 1995

; Hanley et Gard, 1995 ; Castles et Coltheart, 1996

; Castles et Coltheart, 1996 ; Valdois et Launay, 1999

; Valdois et Launay, 1999 ; Valdois et coll., 2003

; Valdois et coll., 2003 ). La plupart des études mentionnées n'ont pas pris en compte les temps de lecture. À ce propos, Valdois et coll. (2003

). La plupart des études mentionnées n'ont pas pris en compte les temps de lecture. À ce propos, Valdois et coll. (2003 ) montrent que les temps de lecture sur les pseudo-mots sont relativement longs chez Nicolas comparativement à des témoins de même âge réel. Apparemment, MI décrit par Castles et Coltheart (1996

) montrent que les temps de lecture sur les pseudo-mots sont relativement longs chez Nicolas comparativement à des témoins de même âge réel. Apparemment, MI décrit par Castles et Coltheart (1996 ) aurait des temps de traitement des pseudo-mots extrêmement rallongés malgré une performance le plus souvent correcte (Harm et Seidenberg, 1999

) aurait des temps de traitement des pseudo-mots extrêmement rallongés malgré une performance le plus souvent correcte (Harm et Seidenberg, 1999 ).

).Déficit associé de l'orthographe

) que contrairement à la variabilité des performances obtenues en lecture, aucun des cas décrits ne déroge à la règle : le déficit est toujours massif sur les mots irréguliers et les performances excellentes sur les pseudo-mots.

) que contrairement à la variabilité des performances obtenues en lecture, aucun des cas décrits ne déroge à la règle : le déficit est toujours massif sur les mots irréguliers et les performances excellentes sur les pseudo-mots.Tableau 8.IV Performances en dictée des 11 études de cas de dyslexies de surface répertoriées précédemment

|

Références

|

Nom

|

Âge (années)

|

IRR (%)

|

PM (%)

|

PP+ (%)

|

|---|---|---|---|---|---|

|

PP+ = erreurs phonologiquement plausibles ; par exemple « haricot » ou « hiver » écrits « arico » et « ivère » ; PM = pseudo-mot

|

|||||

|

DF

|

11

|

30

|

89

|

||

|

CD

|

19

|

60

|

|||

|

RB

|

10

| ||||

|

JAS

|

22

|

21

|

92

|

80

|

|

|

Allan

|

22

|

33

|

93

|

81

|

|

|

Mandy

|

21

|

45

|

97

|

80

|

|

|

MI

|

9

|

13

|

76

|

||

|

Clément

|

10

|

25

|

82

|

80

|

|

|

Romani et coll., 1999

|

AW

|

21

|

75

|

85

|

> 80

|

|

Nicolas

|

13

|

36

|

88

|

91

|

|

|

MC

|

12

|

39

|

90

|

beaucoup

|

|

). Il n'y a donc pas de stabilité quant à la forme orthographique attribuée à un mot : « haricot » pourra ainsi être écrit tantôt « arico » ou « aricau » ou « ariqo » à différents moments, seule la plausibilité phonologique étant préservée. L'étude des performances de 5 enfants ayant une dyslexie de surface (Martinet et Valdois, 1999

). Il n'y a donc pas de stabilité quant à la forme orthographique attribuée à un mot : « haricot » pourra ainsi être écrit tantôt « arico » ou « aricau » ou « ariqo » à différents moments, seule la plausibilité phonologique étant préservée. L'étude des performances de 5 enfants ayant une dyslexie de surface (Martinet et Valdois, 1999 ) a par ailleurs montré que les erreurs produites ne renferment que très rarement des indices orthographiques spécifiques, des lettres caractéristiques du mot comme le « w » de « clown » ou le « h » de hiver. Seulement 12 % de leurs productions erronées renfermaient de tels indices contre 25 % et 65 % respectivement chez les enfants de même niveau de lecture ou de même âge réel.

) a par ailleurs montré que les erreurs produites ne renferment que très rarement des indices orthographiques spécifiques, des lettres caractéristiques du mot comme le « w » de « clown » ou le « h » de hiver. Seulement 12 % de leurs productions erronées renfermaient de tels indices contre 25 % et 65 % respectivement chez les enfants de même niveau de lecture ou de même âge réel.Troubles associés

, l'évaluation des troubles associés est loin d'avoir été effectuée systématiquement.

, l'évaluation des troubles associés est loin d'avoir été effectuée systématiquement.Tableau 8.V Évaluation des troubles associés à la dyslexie développementale : revue de 11 cas

|

Références

|

Nom

|

LO

|

MPHON

|

MCT PH

|

Visuel

|

|---|---|---|---|---|---|

|

(-) ou (+) = capacités considérées déficitaires ou préservées sur la base d'une évaluation minimale ; (- -) ou (+ +) = capacités considérées déficitaires ou préservées sur la base de données convergentes obtenues sur plusieurs tâches.

LO : langage oral ; MPHON : traitement métaphonologique ; MCT PH : mémoire à court terme phonologique |

|||||

|

CD

|

++

| ||||

|

RB

|

+

| ||||

|

Romani et Stringer, 1984

|

AW

|

++

|

+

|

+

|

|

|

JAS

|

-

|

- -

|

|||

|

Allan

|

++

| ||||

|

Mandy

|

++

|

+

| |||

|

DF

| |||||

|

MI

|

+

|

++

|

++

|

||

|

Clément

|

++

|

++

|

- -

|

||

|

Nicolas

|

++

|

++

|

++

|

- -

|

|

|

MC

|

+

|

++

|

+

| ||

). L'absence de trouble du langage oral ou de la mémoire verbale à court terme a été démontrée chaque fois que cette dimension a été évaluée. On ne peut toutefois que regretter que ces aspects n'aient pas été évalués de façon systématique.

). L'absence de trouble du langage oral ou de la mémoire verbale à court terme a été démontrée chaque fois que cette dimension a été évaluée. On ne peut toutefois que regretter que ces aspects n'aient pas été évalués de façon systématique. ) et AW (Romani et Stringer, 1994

) et AW (Romani et Stringer, 1994 ; Romani et coll., 1999) ont été parfaitement réussies conduisant à éliminer l'hypothèse d'un problème de mémoire visuelle chez eux. Il semble donc qu'un trouble de mémoire visuelle potentiellement responsable des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe des mots irréguliers puisse se rencontrer chez certains dyslexiques de surface mais vraisemblablement pas chez tous.

; Romani et coll., 1999) ont été parfaitement réussies conduisant à éliminer l'hypothèse d'un problème de mémoire visuelle chez eux. Il semble donc qu'un trouble de mémoire visuelle potentiellement responsable des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe des mots irréguliers puisse se rencontrer chez certains dyslexiques de surface mais vraisemblablement pas chez tous. ; Valdois et Launay, 1999

; Valdois et Launay, 1999 ) et Nicolas (Valdois et coll., 2003

) et Nicolas (Valdois et coll., 2003 ) sont de nature totalement différente. Clément a été soumis à des épreuves de recherche de cible parmi des distracteurs. Dans une première épreuve, il devait détecter la présence d'une cible Q parmi des distracteurs (des O), dont le nombre variait (4, 10 ou 16 distracteurs). La détection est alors automatique : la cible saute aux yeux et le temps de réponse n'est normalement pas affecté par le nombre de distracteurs. Dans la seconde épreuve au contraire, la cible était le O et les distracteurs, les lettres Q. Dans ce second cas, la cible partage tous ses traits avec les distracteurs ; elle ne saute pas aux yeux. La recherche requiert un déplacement de l'attention sur des sous-ensembles d'éléments jusqu'à ce que la cible soit détectée. Dans ce cas, le temps de détection est fortement influencé par le nombre de distracteurs et augmente quasi-linéairement avec ce dernier. Dans les deux conditions, le nombre d'erreurs est relativement faible et reste à peu près constant chez les témoins. Les résultats de Clément sur ces épreuves montrent un taux de détection et des temps de réponse comparables à ceux des témoins en condition automatique. Au contraire, les performances sont très déficitaires en condition attentionnelle : alors qu'il détecte correctement 14/16 cibles dans la configuration à 4 distracteurs, Clément ne détecte que 8/16 et 4/16 cibles respectivement dans les configurations à 10 et 16 distracteurs. Ces résultats suggèrent des difficultés de traitement visuo-attentionnel chez Clément.

) sont de nature totalement différente. Clément a été soumis à des épreuves de recherche de cible parmi des distracteurs. Dans une première épreuve, il devait détecter la présence d'une cible Q parmi des distracteurs (des O), dont le nombre variait (4, 10 ou 16 distracteurs). La détection est alors automatique : la cible saute aux yeux et le temps de réponse n'est normalement pas affecté par le nombre de distracteurs. Dans la seconde épreuve au contraire, la cible était le O et les distracteurs, les lettres Q. Dans ce second cas, la cible partage tous ses traits avec les distracteurs ; elle ne saute pas aux yeux. La recherche requiert un déplacement de l'attention sur des sous-ensembles d'éléments jusqu'à ce que la cible soit détectée. Dans ce cas, le temps de détection est fortement influencé par le nombre de distracteurs et augmente quasi-linéairement avec ce dernier. Dans les deux conditions, le nombre d'erreurs est relativement faible et reste à peu près constant chez les témoins. Les résultats de Clément sur ces épreuves montrent un taux de détection et des temps de réponse comparables à ceux des témoins en condition automatique. Au contraire, les performances sont très déficitaires en condition attentionnelle : alors qu'il détecte correctement 14/16 cibles dans la configuration à 4 distracteurs, Clément ne détecte que 8/16 et 4/16 cibles respectivement dans les configurations à 10 et 16 distracteurs. Ces résultats suggèrent des difficultés de traitement visuo-attentionnel chez Clément.Dyslexies mixtes

; Valdois, 2004

; Valdois, 2004 ). Le cas décrit par Brunsdon et coll. (2002

). Le cas décrit par Brunsdon et coll. (2002 ) est celui d'un jeune garçon de 8 ans, DT, qui présente un trouble massif de la lecture tant des mots irréguliers (10 % lus correctement) que des pseudo-mots (3 % lus correctement). En fait, la plupart des erreurs consistent à produire un mot existant partageant quelques lettres notamment initiales avec le mot cible (« long » lu « lourd »). Ce déficit majeur de l'apprentissage de la lecture s'inscrit dans le contexte de troubles du langage oral et de la mémoire à court terme verbale. DT est par ailleurs très déficitaire sur l'ensemble des épreuves métaphonologiques proposées et ne maîtrise pas les règles de conversion graphème-phonème. L'origine développementale du trouble est néanmoins très contestable. DT a fait une chute de cheval à 6 ans, ce qui a entraîné un traumatisme crânien se soldant par une lésion de la capsule interne et du lobe frontal inférieur droit. Les auteurs mentionnent en outre qu'aucun type de déficit, pas plus du langage oral que de la lecture, n'avait été remarqué avant l'accident. Tout conduit donc à penser que le trouble objectivé relève davantage d'une dyslexie acquise que développementale.

) est celui d'un jeune garçon de 8 ans, DT, qui présente un trouble massif de la lecture tant des mots irréguliers (10 % lus correctement) que des pseudo-mots (3 % lus correctement). En fait, la plupart des erreurs consistent à produire un mot existant partageant quelques lettres notamment initiales avec le mot cible (« long » lu « lourd »). Ce déficit majeur de l'apprentissage de la lecture s'inscrit dans le contexte de troubles du langage oral et de la mémoire à court terme verbale. DT est par ailleurs très déficitaire sur l'ensemble des épreuves métaphonologiques proposées et ne maîtrise pas les règles de conversion graphème-phonème. L'origine développementale du trouble est néanmoins très contestable. DT a fait une chute de cheval à 6 ans, ce qui a entraîné un traumatisme crânien se soldant par une lésion de la capsule interne et du lobe frontal inférieur droit. Les auteurs mentionnent en outre qu'aucun type de déficit, pas plus du langage oral que de la lecture, n'avait été remarqué avant l'accident. Tout conduit donc à penser que le trouble objectivé relève davantage d'une dyslexie acquise que développementale. ; Valdois et coll.,

; Valdois et coll.,  soumis) ont de leur côté décrit le cas d'un jeune garçon de 9 ans, Martial, qui présente un déficit sévère d'apprentissage de la lecture (âge lexique de 6 ans et demi) dans le contexte de capacités intellectuelles supérieures à la normale (QIV = 125 ; QIP = 131). Les difficultés en lecture se sont manifestées dès l'entrée au CP et aucun élément de l'anamnèse (pas plus que l'examen neuropédiatrique) ne conduit à soupçonner une possible lésion cérébrale. Ses performances sont extrêmement déficitaires tant en score qu'en temps sur tous les types de mots (tableau 8.VI

soumis) ont de leur côté décrit le cas d'un jeune garçon de 9 ans, Martial, qui présente un déficit sévère d'apprentissage de la lecture (âge lexique de 6 ans et demi) dans le contexte de capacités intellectuelles supérieures à la normale (QIV = 125 ; QIP = 131). Les difficultés en lecture se sont manifestées dès l'entrée au CP et aucun élément de l'anamnèse (pas plus que l'examen neuropédiatrique) ne conduit à soupçonner une possible lésion cérébrale. Ses performances sont extrêmement déficitaires tant en score qu'en temps sur tous les types de mots (tableau 8.VI ) et ses erreurs sont le plus souvent des erreurs visuelles. Seulement 55 % des productions sur les mots irréguliers sont des régularisations. Les performances de Martial sont encore plus déficitaires en dictée : il ne parvient à orthographier correctement aucun des 30 mots dictés et réussit à transcrire seulement 6 pseudo-mots courts et 3 pseudo-mots longs sur les 10 dictés dans chaque catégorie.

) et ses erreurs sont le plus souvent des erreurs visuelles. Seulement 55 % des productions sur les mots irréguliers sont des régularisations. Les performances de Martial sont encore plus déficitaires en dictée : il ne parvient à orthographier correctement aucun des 30 mots dictés et réussit à transcrire seulement 6 pseudo-mots courts et 3 pseudo-mots longs sur les 10 dictés dans chaque catégorie. ) ce qui suggère l'absence de déficit phonologique sous-jacent. Cette hypothèse est confortée par l'absence de troubles du langage oral ou de la mémoire à court terme verbale et la bonne maîtrise des règles de conversion graphème-phonème.

) ce qui suggère l'absence de déficit phonologique sous-jacent. Cette hypothèse est confortée par l'absence de troubles du langage oral ou de la mémoire à court terme verbale et la bonne maîtrise des règles de conversion graphème-phonème.Tableau 8.VI Performances de Martial (dyslexie mixte) en lecture et sur les épreuves métaphonologiques comparativement à des témoins de même âge réel

|

Épreuves

|

Martial

Scores |

Temps

|

Témoins

Scores |

Temps

|

|---|---|---|---|---|

|

Lecture

| ||||

|

Mots réguliers

|

15/40

|

4'34

|

36,7/40

|

1'10

|

|

Mots irréguliers

|

4/40

|

5'50

|

26,5/40

|

1'16

|

|

Pseudo-mots

|

12/40

|

4'

|

32/40

|

1'10

|

|

Métaphonologie

| ||||

|

Jugement de rimes

|

15/16

|

14,6/16 (1,4)

|

||

|

Omission de syllabes

|

10/12

|

10,5/12 (1,7)

|

||

|

Omission de phonème

|

14/20

|

14,3/20 (4,7)

|

||

|

Acronymes

|

6/10

|

7,1/10 (2,5)

|

||

|

Décomposition phonologique

|

7/15

|

6,3/15 (4,4)

|

Comparaison de cas contrastés de dyslexies phonologique et de surface

; Valdois et coll., 2003

; Valdois et coll., 2003 ). Ces études confirment l'existence de profils sémiologiques opposés. Une performance très déficitaire est obtenue sur les épreuves métaphonologiques par les participants présentant un profil de dyslexie phonologique alors que leurs homologues avec dyslexie de surface réussissent parfaitement ces épreuves, avec des performances qui se situent dans la norme des témoins de même âge réel. La seule étude (Valdois et coll., 2003

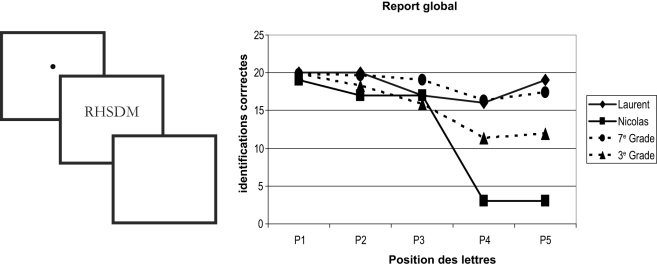

). Ces études confirment l'existence de profils sémiologiques opposés. Une performance très déficitaire est obtenue sur les épreuves métaphonologiques par les participants présentant un profil de dyslexie phonologique alors que leurs homologues avec dyslexie de surface réussissent parfaitement ces épreuves, avec des performances qui se situent dans la norme des témoins de même âge réel. La seule étude (Valdois et coll., 2003 ) où les capacités visuo-attentionnelles ont été évaluées chez les deux participants montre un déficit marqué dans le contexte surface (cas Nicolas) avec des performances qui se différencient significativement tant de celles des témoins de même âge réel que de même niveau de lecture. En revanche, les performances visuo-attentionnelles du sujet présentant une dyslexie phonologique (cas Laurent) se situent dans la norme des témoins de même âge réel (figure 8.1

) où les capacités visuo-attentionnelles ont été évaluées chez les deux participants montre un déficit marqué dans le contexte surface (cas Nicolas) avec des performances qui se différencient significativement tant de celles des témoins de même âge réel que de même niveau de lecture. En revanche, les performances visuo-attentionnelles du sujet présentant une dyslexie phonologique (cas Laurent) se situent dans la norme des témoins de même âge réel (figure 8.1 ).

). ), présente une lecture anormalement lente des pseudo-mots et donc des difficultés en lecture de pseudo-mots. Or, ce type de performance est classiquement interprété comme témoignant d'un déficit phonologique sous-jacent. La méthodologie de l'étude de cas est ici intéressante car elle permet de montrer que la lecture déficitaire des pseudo-mots est le seul symptôme susceptible d'évoquer un trouble phonologique chez Nicolas alors que toutes les autres épreuves impliquant la dimension phonologique démontrent soit l'absence de difficultés phonologiques (bonnes performances sur les épreuves métaphonologiques) soit même le recours préférentiel à une stratégie phonologique (fort pourcentage d'erreurs phonologiquement plausibles et de régularisations). L'étude montre également, comme dans les autres cas décrits de dyslexies de surface, que les difficultés sur les pseudo-mots ne s'observent qu'en lecture, l'écriture sous dictée de ces mêmes items étant parfaitement réussie alors que cette épreuve est tout particulièrement sensible à un déficit phonologique puisqu'elle nécessite une décomposition phonémique du pseudo-mot comme préalable à sa transcription graphémique. Il est particulièrement intéressant de noter ici que la lecture des pseudo-mots est la seule des épreuves connues pour être sensibles à un dysfonctionnement phonologique qui soit déficitaire chez Nicolas. Or, cette épreuve est également la seule de toutes les épreuves phonologiques proposées à impliquer le traitement d'une entrée orthographique et donc à nécessiter une analyse visuelle de la séquence écrite. Un déficit isolé sur cette épreuve dans le contexte de traitements phonologiques par ailleurs préservés est donc également compatible avec l'hypothèse d'un déficit de l'analyse visuelle de la séquence du pseudo-mot. Cette dernière hypothèse est cette fois cohérente avec la mise en évidence chez Nicolas de troubles visuo-attentionnels empêchant le traitement simultané de l'ensemble des éléments d'une séquence de lettres. La méthodologie de l'étude de cas nous rappelle ici qu'un symptôme donné (lecture des pseudo-mots par exemple) a toujours plusieurs interprétations théoriques possible et qu'aucun symptôme isolé ne saurait à lui seul signer le dysfonctionnement d'une procédure cognitive spécifique.

), présente une lecture anormalement lente des pseudo-mots et donc des difficultés en lecture de pseudo-mots. Or, ce type de performance est classiquement interprété comme témoignant d'un déficit phonologique sous-jacent. La méthodologie de l'étude de cas est ici intéressante car elle permet de montrer que la lecture déficitaire des pseudo-mots est le seul symptôme susceptible d'évoquer un trouble phonologique chez Nicolas alors que toutes les autres épreuves impliquant la dimension phonologique démontrent soit l'absence de difficultés phonologiques (bonnes performances sur les épreuves métaphonologiques) soit même le recours préférentiel à une stratégie phonologique (fort pourcentage d'erreurs phonologiquement plausibles et de régularisations). L'étude montre également, comme dans les autres cas décrits de dyslexies de surface, que les difficultés sur les pseudo-mots ne s'observent qu'en lecture, l'écriture sous dictée de ces mêmes items étant parfaitement réussie alors que cette épreuve est tout particulièrement sensible à un déficit phonologique puisqu'elle nécessite une décomposition phonémique du pseudo-mot comme préalable à sa transcription graphémique. Il est particulièrement intéressant de noter ici que la lecture des pseudo-mots est la seule des épreuves connues pour être sensibles à un dysfonctionnement phonologique qui soit déficitaire chez Nicolas. Or, cette épreuve est également la seule de toutes les épreuves phonologiques proposées à impliquer le traitement d'une entrée orthographique et donc à nécessiter une analyse visuelle de la séquence écrite. Un déficit isolé sur cette épreuve dans le contexte de traitements phonologiques par ailleurs préservés est donc également compatible avec l'hypothèse d'un déficit de l'analyse visuelle de la séquence du pseudo-mot. Cette dernière hypothèse est cette fois cohérente avec la mise en évidence chez Nicolas de troubles visuo-attentionnels empêchant le traitement simultané de l'ensemble des éléments d'une séquence de lettres. La méthodologie de l'étude de cas nous rappelle ici qu'un symptôme donné (lecture des pseudo-mots par exemple) a toujours plusieurs interprétations théoriques possible et qu'aucun symptôme isolé ne saurait à lui seul signer le dysfonctionnement d'une procédure cognitive spécifique. ; Stanovitch et coll., 1997 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000

; Stanovitch et coll., 1997 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ) ont également montré que les dyslexiques de surface caractérisés par des performances anormalement faibles en lecture de mots irréguliers comparativement à une population d'enfants normolecteurs de même âge réel, ne se distinguaient en fait pas de populations appariées en âge lexique. Ces résultats ont été interprétés comme démontrant que le profil de dyslexie de surface correspond en fait à un simple retard d'acquisition des procédures d'identification de mots alors que le profil de dyslexie phonologique reflèterait un trouble spécifique. Le cas de Nicolas ne saurait corroborer cette conclusion. En effet, ses performances sur les épreuves de report global et partiel montrent qu'il présente un déficit des traitements visuo-attentionnels qui demeure significatif même lorsque ses scores sont comparés à ceux de témoins plus jeunes. Ses difficultés visuo-attentionnelles ne peuvent donc en aucun cas être interprétées comme la simple conséquence de son retard en lecture. Au contraire, le trouble mis en évidence pourrait être à l'origine des difficultés de lecture de Nicolas et néanmoins induire un niveau de lecture qui bien que déficitaire ne se distingue pas de celui de témoins de même niveau de lecture (voir Bosse et Valdois, 2003

) ont également montré que les dyslexiques de surface caractérisés par des performances anormalement faibles en lecture de mots irréguliers comparativement à une population d'enfants normolecteurs de même âge réel, ne se distinguaient en fait pas de populations appariées en âge lexique. Ces résultats ont été interprétés comme démontrant que le profil de dyslexie de surface correspond en fait à un simple retard d'acquisition des procédures d'identification de mots alors que le profil de dyslexie phonologique reflèterait un trouble spécifique. Le cas de Nicolas ne saurait corroborer cette conclusion. En effet, ses performances sur les épreuves de report global et partiel montrent qu'il présente un déficit des traitements visuo-attentionnels qui demeure significatif même lorsque ses scores sont comparés à ceux de témoins plus jeunes. Ses difficultés visuo-attentionnelles ne peuvent donc en aucun cas être interprétées comme la simple conséquence de son retard en lecture. Au contraire, le trouble mis en évidence pourrait être à l'origine des difficultés de lecture de Nicolas et néanmoins induire un niveau de lecture qui bien que déficitaire ne se distingue pas de celui de témoins de même niveau de lecture (voir Bosse et Valdois, 2003 , pour des données convergentes). On peut également remarquer que l'hypothèse de retard simple s'accommode mal de la mise en évidence de performances normales en dictée de pseudo-mots et d'un taux d'erreurs de régularisation en lecture et d'erreurs phonologiquement plausibles en dictée qui se situent dans la norme des témoins de même âge chronologique.

, pour des données convergentes). On peut également remarquer que l'hypothèse de retard simple s'accommode mal de la mise en évidence de performances normales en dictée de pseudo-mots et d'un taux d'erreurs de régularisation en lecture et d'erreurs phonologiquement plausibles en dictée qui se situent dans la norme des témoins de même âge chronologique.En conclusion,

Bibliographie

→ Aller vers SYNTHESE