Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool

I. Consommations d’alcool : les risques, les dommages et leur environnement

2021

| ANALYSE |

7-

Marketing des produits alcoolisés

Marketing des industriels de l’alcool

Définition, contenu et cibles

),

le marketing « est un moyen d’action qu’utilisent les organisations

pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont

elles dépendent ». Comme toutes les entreprises, les producteurs

d’alcool mobilisent le marketing pour créer de la valeur aux yeux

des consommateurs et les attirer vers leurs produits et leurs

marques. Différentes techniques sont déployées pour atteindre ces

objectifs : des campagnes publicitaires, des produits et packagings

attractifs, des publicités dans les points de vente et de

consommation (bars, etc.), du sponsoring d’événements culturels et

sportifs, une présence des marques sur internet et sur les réseaux

sociaux, un placement de produits alcoolisés dans les films et les

séries, etc. (Inserm, 2014

),

le marketing « est un moyen d’action qu’utilisent les organisations

pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont

elles dépendent ». Comme toutes les entreprises, les producteurs

d’alcool mobilisent le marketing pour créer de la valeur aux yeux

des consommateurs et les attirer vers leurs produits et leurs

marques. Différentes techniques sont déployées pour atteindre ces

objectifs : des campagnes publicitaires, des produits et packagings

attractifs, des publicités dans les points de vente et de

consommation (bars, etc.), du sponsoring d’événements culturels et

sportifs, une présence des marques sur internet et sur les réseaux

sociaux, un placement de produits alcoolisés dans les films et les

séries, etc. (Inserm, 2014 ).

). détaille les

principaux outils marketing (traditionnellement nommés les 4 « P »)

mobilisés par les producteurs d’alcool et les illustre par des

exemples observés sur le marché français.

détaille les

principaux outils marketing (traditionnellement nommés les 4 « P »)

mobilisés par les producteurs d’alcool et les illustre par des

exemples observés sur le marché français.Tableau 7.I Marketing des boissons alcooliques : définitions et exemples

|

Outils marketing

|

Définition, description

|

Exemples – illustrations

(France)*

|

|

Le « P »

PRODUIT

|

Concevoir un produit susceptible de

plaire à la cible à atteindre pour l’inciter à

acheter.

|

Produits conçus pour des

jeunes : whisky William Peel au goût

cola dans un emballage format « compote à boire », rhum Saint James mojito fraise et « impérial », bière Belzebuth pink framboise (2,8°) ou blanche (4,5°), vins Sucette rosé (goût mandarine) et rouge (goût cola) |

|

Les composants du P « produit » sont le

goût, le nom, le packaging, le format du

contenant, le degré d’alcool, etc.

|

Produits conçus pour des

femmes : teintes roses, produits

aromatisés, référence à l’univers de la mode (nom de marque « Gloss », coffret champagne rouge à lèvres) |

|

|

Ces différents éléments sont adaptés à

la cible visée (les jeunes, les femmes,

etc.).

|

Produits aux degrés d’alcool variés

pour toucher différentes

cibles : bière Koenigsbier (marque premier prix de Carrefour**) disponible à 4,2° (en 33 ou 50 cl), à 7° ou à 10°  Produits à faible teneur en alcool, 0°

et « light » (moins de

calories) proposés comme une alternative à l’alcool dans certaines situations (grossesse, conduite, etc.), pour ne pas perdre le lien avec les consommateurs et pour cibler les femmes. |

|

|

Le « P »

PRIX

|

Proposer des prix adaptés au budget de

la cible visée, en lien avec l’image et le

positionnement souhaités pour le produit (par

exemple : un prix élevé pour une meilleure image

de marque).

|

Prix bas pour cibler les jeunes : produits

vendus à l’unité ou

en petit conditionnement : 50 cl de bière Blonde : 50 centimes d’euros, 20 cl de vodka Poliakov : 4,49 euros |

|

La politique de prix consiste à

réfléchir au « bon » prix, à proposer des

promotions (magasins, sites de vente en ligne,

bons de réduction sur l’emballage,

etc.).

|

Promotions sur les prix dans les grandes

surfaces, sur le

packaging, sur internet, Tweet promotionnel foire aux vins*** |

|

|

Le « P »

PLACE

|

Faciliter l’accès et la

disponibilité du produit dans de nombreux endroits. |

Vente de boissons

alcoolisées :

1/ dans de nombreux points de vente

(supérettes, hypermarchés, supermarchés, etc.) et

dans les magasins aux horaires d’ouverture

larges ;

2/ sur internet (nicolas.com,

lepetitballon.com, Ventealapropriete.com,

etc.) ;

3/ dans des festivals de musique, lors

d’événements sportifs, etc. ;

4/ livraison à domicile pour « aller »

vers les consommateurs (www.aperoflashrennes.com,

www.aperocube.fr, etc.)

|

|

(ACCÈS)

|

Valoriser la

présentation de la marque dans les lieux de vente pour faciliter et inciter à l’acte d’achat (merchandising). |

|

|

Le « P »

PUBLICITÉ

|

Rendre le produit/la marque

attractif/ve, augmenter sa notoriété et donner

envie d’acheter grâce à la publicité (en

sélectionnant les médias et les contenus de

publicité les plus pertinents par rapport à la

cible).

Supports publicitaires protéiformes :

affichage, presse, internet, sponsoring, placement

de produit dans les films, mécénat, publicité sur

le lieu de vente, etc.

|

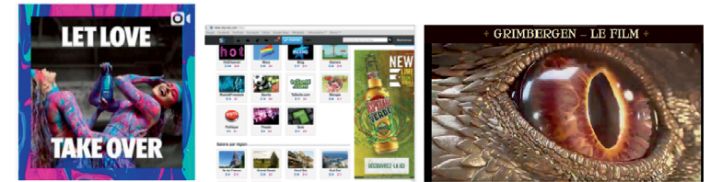

Page Instagram Absolut vodka, bannière

publicitaire Desperado sur Skyrock, spot vidéo

Grimbergen sur internet, publicité pour la bière

et la vodka dans des magazines et dans la rue,

sponsoring Kronenbourg, publicité Skoll dans les

magasins

|

* Pour d’autres exemples, voir les fiches

décryptages de l’ANPAA sur le marketing de l’alcool (https://www.anpaa.asso.fr/sinformer/dossier-loi-evin/decryptage-loi-evin),

et le Flash Alcoolator d’Avenir Santé (https://www.avenir-sante.com/2019/flash-alcoolator-janvier-2019/)

(consultés le 3 avril 2020).

** https://www.bcmelaboiteboisson.com/news_boite/une-nouvelle-recette-de-biere-plus-forte-que-forte/1664

(consulté le 3 avril 2020).

*** https://twitter.com/Monoprix/status/1039393100895055873

(consulté le 3 avril 2020).

sont une forme de « concurrence » aux

acteurs de la santé publique, dans le sens où ils influencent

positivement les représentations et l’envie de boire de l’alcool et,

dans le même temps, ils contrecarrent les campagnes de prévention

menées pour réduire la consommation de ce produit (Gallopel-Morvan,

2018

sont une forme de « concurrence » aux

acteurs de la santé publique, dans le sens où ils influencent

positivement les représentations et l’envie de boire de l’alcool et,

dans le même temps, ils contrecarrent les campagnes de prévention

menées pour réduire la consommation de ce produit (Gallopel-Morvan,

2018 ).

). ).

).|

Encadré 7.1 : Investissements publicitaires des producteurs d’alcool en France en 2016, 2017 et 2018 (Source : pige Kantar Média 2018 réalisée pour Santé publique France) Une pige des investissements publicitaires des alcooliers

a été réalisée par Kantar Média pour Santé publique France.

Cette technique consiste à recenser les publicités diffusées

dans les médias et à les valoriser financièrement à partir des

coûts des achats d’espace commerciaux. Cela permet d’évaluer le

montant des investissements publicitaires des annonceurs

pigés.

Les médias retenus dans l’observatoire des marques

d’alcool en France étaient la télévision (plus de 80 chaînes,

spots et parrainage), la radio (29 stations), la presse (plus de

900 titres), la publicité extérieure des principaux afficheurs

(Moohnitor, Clear Channel, Médiatransports, etc.), le cinéma (2

régies) et l’internet display (achat d’espace

publicitaire sur internet de type bannières, pop-up. Pige sur

plus de 600 sites). La pige ne prenait pas en compte le contenu

des messages recensés, les publicités sur les réseaux sociaux

hors display, la VOL (vidéo en ligne) ni l’achat

programmatique (publicités ciblées). Précisons également que les

investissements relatifs à l’année 2018 ne concernent qu’une

partie de l’année (janvier-août).

En 2016, 2017 et 2018, les budgets publicitaires des

alcooliers sont estimés respectivement à 454,6 ; 369,2 et

208,5 millions d’euros.

La baisse constatée depuis 2016 s’explique certainement

par un report des investissements des formats publicitaires

« classiques » vers des supports interactifs et digitaux qui ont

fait l’objet d’une forte croissance publicitaire en France ces

dernières années, mais qui ont été peu intégrés dans cet

observatoire.

La majorité des budgets publicitaires des alcooliers est

consacrée à l’achat d’espace dans la presse et à l’affichage

extérieur. La télévision et le cinéma sont absents des médias

observés, très certainement du fait de la loi Évin qui en

interdit l’accès pour les boissons alcooliques. Deux pics

d’investissements sont constatés tous les ans à la période

estivale et à Noël, et un pic a été observé en 2016 lors de la

coupe d’Europe de football qui a eu lieu en France.

Les catégories et marques d’alcool les plus présentes sur

ces 3 ans dans les médias pigés sont :

1. La bière, avec 124 919 euros estimés en 2017 (Heineken

est leader, suivi par Kronenbourg, Ab Inv – Cubanisto, Corona,

Leffe entre autres –, Bavaria et Karlsbrau). L’affichage est le

média le plus utilisé.

2. Les vins, avec 74 973 euros estimés en 2017 (Castel

frères est leader suivi du syndicat des producteurs de vin de

pays d’Oc, du conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux,

des domaines viticoles salins du midi et du groupe Bernard

Magrez). La presse est le média le plus utilisé.

3. Le champagne, avec 48 420 euros estimés en 2017 (Moet

Hennessy est leader suivi par Laurent Perrier, Kriter, Pernod et

Vranken Pommery monopole). La presse est le média le plus

utilisé.

Enfin, 33 % des investissements totaux de 2017 ont été

réalisés par trois entreprises : Heineken (no 1),

Kronenbourg (no 2) et la Martiniquaise

(no 3 ; Label 5, Poliakov, Saint James, Porto Cruz,

etc.).

|

).

Pour pouvoir estimer l’ensemble des dépenses marketing de l’alcool

en France, il faudrait ajouter les éléments suivants :

).

Pour pouvoir estimer l’ensemble des dépenses marketing de l’alcool

en France, il faudrait ajouter les éléments suivants : ) ;

) ; ; Rouzet et Seguin,

2017

; Rouzet et Seguin,

2017 ) : l’innovation produits, les

bouteilles « éditions limitées », marques, la segmentation,

les études de marché pour mieux comprendre les

consommateurs, le marketing territorial, les politiques de

prix, de promotions et de distribution, les boutiques

éphémères, l’e-commerce, le big data (la constitution

de base de données des consommateurs afin d’envoyer des

messages commerciaux personnalisés), les nouvelles

technologies, l’œnotourisme, le merchandising, la

vente, le trade-marketing, category

management, les partenariats, relations publiques, le

street marketing, etc.2

;

) : l’innovation produits, les

bouteilles « éditions limitées », marques, la segmentation,

les études de marché pour mieux comprendre les

consommateurs, le marketing territorial, les politiques de

prix, de promotions et de distribution, les boutiques

éphémères, l’e-commerce, le big data (la constitution

de base de données des consommateurs afin d’envoyer des

messages commerciaux personnalisés), les nouvelles

technologies, l’œnotourisme, le merchandising, la

vente, le trade-marketing, category

management, les partenariats, relations publiques, le

street marketing, etc.2

; ; Mejia et coll.,

2019

; Mejia et coll.,

2019 ) : les messages pro-alcool émis

par des internautes sur les réseaux sociaux (cf.

infra, section « Formes, exposition et effet de

la présence des marques et des produits alcoolisés sur

internet et les réseaux sociaux » de ce chapitre), les

marques visibles dans les films, les séries, les clips

musicaux, etc. Concernant la France, une étude a montré que

les jeunes sont particulièrement exposés à l’alcool dans les

productions télévisées : sur les 14 séries les plus

regardées par des jeunes (8 séries françaises et 6

américaines, pour un total de 180 épisodes visionnés),

l’alcool apparaît dans 87,8 % des épisodes et pendant

7 heures 29 minutes au total (plus souvent dans des séries

françaises qu’américaines). Dans les séries françaises en

particulier, le vin est particulièrement visible à l’écran

(Chapoton et coll., 2019

) : les messages pro-alcool émis

par des internautes sur les réseaux sociaux (cf.

infra, section « Formes, exposition et effet de

la présence des marques et des produits alcoolisés sur

internet et les réseaux sociaux » de ce chapitre), les

marques visibles dans les films, les séries, les clips

musicaux, etc. Concernant la France, une étude a montré que

les jeunes sont particulièrement exposés à l’alcool dans les

productions télévisées : sur les 14 séries les plus

regardées par des jeunes (8 séries françaises et 6

américaines, pour un total de 180 épisodes visionnés),

l’alcool apparaît dans 87,8 % des épisodes et pendant

7 heures 29 minutes au total (plus souvent dans des séries

françaises qu’américaines). Dans les séries françaises en

particulier, le vin est particulièrement visible à l’écran

(Chapoton et coll., 2019 ).

). et les

témoignages de directeurs marketing, de managers, de chercheurs ou

de consultants spécialistes en marketing de l’alcool. Des stratégies

sont ainsi réfléchies pour attirer les jeunes vers le vin : « la

principale difficulté lorsque l’on cherche à cibler les plus jeunes

consiste à démystifier le vin, pour que ce dernier s’intègre peu à

peu dans leur vie quotidienne, qu’ils soient à l’aise avec ce

produit, pour qu’ils le perçoivent comme attractif et ainsi de

suite » (Gallo et Charters, 2014

et les

témoignages de directeurs marketing, de managers, de chercheurs ou

de consultants spécialistes en marketing de l’alcool. Des stratégies

sont ainsi réfléchies pour attirer les jeunes vers le vin : « la

principale difficulté lorsque l’on cherche à cibler les plus jeunes

consiste à démystifier le vin, pour que ce dernier s’intègre peu à

peu dans leur vie quotidienne, qu’ils soient à l’aise avec ce

produit, pour qu’ils le perçoivent comme attractif et ainsi de

suite » (Gallo et Charters, 2014 ). Des produits spécifiques sont également

conçus pour eux : « le vin aromatisé permet de sensibiliser de

nouveaux consommateurs au vin. Pour les jeunes, c’est une boisson

qui aide à faire la transition entre les boissons non-alcoolisées et

les autres que boivent les adultes »3

(interview de la directrice du développement de

Larraqué Vins International). Dans l’idée de transition, des

recettes de cocktails alcoolisés avec des jus de fruit et/ou des

sodas sont suggérées par les marques4

comme mode de consommation pour les jeunes adeptes

des mélanges.

). Des produits spécifiques sont également

conçus pour eux : « le vin aromatisé permet de sensibiliser de

nouveaux consommateurs au vin. Pour les jeunes, c’est une boisson

qui aide à faire la transition entre les boissons non-alcoolisées et

les autres que boivent les adultes »3

(interview de la directrice du développement de

Larraqué Vins International). Dans l’idée de transition, des

recettes de cocktails alcoolisés avec des jus de fruit et/ou des

sodas sont suggérées par les marques4

comme mode de consommation pour les jeunes adeptes

des mélanges. ; Johnston,

2015

; Johnston,

2015 ). Un

marketing spécifique est mis en place pour attirer les femmes

(Atkinson et coll., 2019

). Un

marketing spécifique est mis en place pour attirer les femmes

(Atkinson et coll., 2019 ) qui se distinguent des hommes sur le goût

(par exemple les femmes ont plus tendance que les hommes à boire du

vin blanc et pétillant : Bruwer et coll.,

2011

) qui se distinguent des hommes sur le goût

(par exemple les femmes ont plus tendance que les hommes à boire du

vin blanc et pétillant : Bruwer et coll.,

2011 ;

Rodríguez-Donate et coll., 2019

;

Rodríguez-Donate et coll., 2019 ), l’odorat des produits alcoolisés, la

quantité consommée, les motivations à consommer (la socialisation,

l’image, réduire l’anxiété, etc.), les lieux d’approvisionnement

(Atkin et coll., 2007

), l’odorat des produits alcoolisés, la

quantité consommée, les motivations à consommer (la socialisation,

l’image, réduire l’anxiété, etc.), les lieux d’approvisionnement

(Atkin et coll., 2007 ), etc. Par ailleurs, les femmes consomment

aujourd’hui moins d’alcool que les hommes, et représentent donc un

potentiel de marché important à développer (Dutch Institute for

Alcohol Policy, 2012

), etc. Par ailleurs, les femmes consomment

aujourd’hui moins d’alcool que les hommes, et représentent donc un

potentiel de marché important à développer (Dutch Institute for

Alcohol Policy, 2012 ).

). ).

Concernant les produits aromatisés, Annick Vincenty, directrice

marketing de Heineken France en 2014, explique à propos des femmes

qu’« elles sont notre cible prioritaire pour des nouveaux produits

comme la gamme Radler, vendue sous la marque Pelforth et déclinée au

citron, au pamplemousse rose »7

.

).

Concernant les produits aromatisés, Annick Vincenty, directrice

marketing de Heineken France en 2014, explique à propos des femmes

qu’« elles sont notre cible prioritaire pour des nouveaux produits

comme la gamme Radler, vendue sous la marque Pelforth et déclinée au

citron, au pamplemousse rose »7

. ), à

l’association SAF France qui lutte contre les troubles liés à

l’alcoolisation fœtale9

(alors que l’industrie crée de la confusion sur ce

problème sur leurs sites internet ; Lim et coll., 2019

), à

l’association SAF France qui lutte contre les troubles liés à

l’alcoolisation fœtale9

(alors que l’industrie crée de la confusion sur ce

problème sur leurs sites internet ; Lim et coll., 2019 ) ou encore à

la journée internationale des femmes en 2019 et 2020 (partenariat

avec Diageo10

) en sont des illustrations. Mart et Giesbrecht

(2015

) ou encore à

la journée internationale des femmes en 2019 et 2020 (partenariat

avec Diageo10

) en sont des illustrations. Mart et Giesbrecht

(2015 )

parlent ici du « pinkwashing » des compagnies d’alcool.

)

parlent ici du « pinkwashing » des compagnies d’alcool.Effets du marketing et de la publicité pour les

marques d’alcool

sur les incitations à consommer des

individus

;

Smith et Foxcroft, 2009

;

Smith et Foxcroft, 2009 ; Jernigan et coll.,

2017a

; Jernigan et coll.,

2017a .

. ) ont synthétisé les résultats de 13 études

longitudinales menées aux États-Unis, en Allemagne, en

Nouvelle-Zélande ou en Belgique, portant au total sur plus de 38 000

jeunes. Ces recherches analysent l’association entre l’exposition à

la publicité sur l’alcool dans les médias (télévision, presse,

affichages publicitaires, radio), la promotion d’alcool puis les

comportements déclarés d’alcoolisation chez les jeunes. Douze études

sur les 13 font état d’un lien significatif et positif entre

l’exposition à la publicité et l’initiation de la consommation

d’alcool d’adolescents non buveurs d’une part, puis l’augmentation

de la consommation de jeunes déjà buveurs d’autre part. Ainsi plus

l’exposition publicitaire est importante plus la consommation

d’alcool est élevée. La treizième étude montre que les panneaux

publicitaires de marques d’alcool situés à moins de 450 mètres

d’établissements scolaires favorisent les intentions de

consommation.

) ont synthétisé les résultats de 13 études

longitudinales menées aux États-Unis, en Allemagne, en

Nouvelle-Zélande ou en Belgique, portant au total sur plus de 38 000

jeunes. Ces recherches analysent l’association entre l’exposition à

la publicité sur l’alcool dans les médias (télévision, presse,

affichages publicitaires, radio), la promotion d’alcool puis les

comportements déclarés d’alcoolisation chez les jeunes. Douze études

sur les 13 font état d’un lien significatif et positif entre

l’exposition à la publicité et l’initiation de la consommation

d’alcool d’adolescents non buveurs d’une part, puis l’augmentation

de la consommation de jeunes déjà buveurs d’autre part. Ainsi plus

l’exposition publicitaire est importante plus la consommation

d’alcool est élevée. La treizième étude montre que les panneaux

publicitaires de marques d’alcool situés à moins de 450 mètres

d’établissements scolaires favorisent les intentions de

consommation. ) ont, de la même façon, mené une revue

systématique afin d’évaluer si l’exposition à la publicité et au

marketing de l’alcool augmente la consommation d’alcool chez les

jeunes. Les critères d’inclusion étaient les suivants : des études

longitudinales, des supports publicitaires variés étudiés

(télévision, radio, journaux, affichages, t-shirts avec marques

d’alcool, représentation de l’alcool dans les films, dans les

programmes télévisés et spots musicaux, événements sportifs, etc.),

une mesure de la consommation d’alcool des jeunes interrogés

(quantité, fréquence, marque ou type d’alcool consommés). Au total,

9 articles (7 cohortes différentes aux États-Unis, en Belgique, en

Nouvelle-Zélande) correspondaient aux critères d’inclusion, soit

13 255 jeunes de 10 à 26 ans interrogés sur une période allant de

1 an à 30 mois, ont été intégrés dans cette synthèse. Les résultats

révèlent, pour les 9 articles, une association significative et

positive entre l’exposition au marketing et à la publicité des

marques d’alcool puis les comportements d’alcoolisation. En

particulier, 3 études montrent un lien significatif entre

l’initiation à l’alcool de jeunes non buveurs et leur exposition au

marketing et à la publicité.

) ont, de la même façon, mené une revue

systématique afin d’évaluer si l’exposition à la publicité et au

marketing de l’alcool augmente la consommation d’alcool chez les

jeunes. Les critères d’inclusion étaient les suivants : des études

longitudinales, des supports publicitaires variés étudiés

(télévision, radio, journaux, affichages, t-shirts avec marques

d’alcool, représentation de l’alcool dans les films, dans les

programmes télévisés et spots musicaux, événements sportifs, etc.),

une mesure de la consommation d’alcool des jeunes interrogés

(quantité, fréquence, marque ou type d’alcool consommés). Au total,

9 articles (7 cohortes différentes aux États-Unis, en Belgique, en

Nouvelle-Zélande) correspondaient aux critères d’inclusion, soit

13 255 jeunes de 10 à 26 ans interrogés sur une période allant de

1 an à 30 mois, ont été intégrés dans cette synthèse. Les résultats

révèlent, pour les 9 articles, une association significative et

positive entre l’exposition au marketing et à la publicité des

marques d’alcool puis les comportements d’alcoolisation. En

particulier, 3 études montrent un lien significatif entre

l’initiation à l’alcool de jeunes non buveurs et leur exposition au

marketing et à la publicité. )

recensant les études longitudinales publiées entre 2008 et 2016. Les

facteurs d’inclusion étaient les suivants : dans l’abstract

ou le titre, « association, publicité pour l’alcool, consommation

des jeunes » devaient être mentionnées ; des mesures valides de la

consommation d’alcool devaient avoir été utilisées au début et au

cours de l’étude (initiation à la consommation d’alcool,

comportement de binge-drinking, consommation, fréquence et

quantité absorbée au cours des 30 derniers jours, problème

rencontrés liés à l’alcool) et passées sur au moins 500 participants

dont l’âge était inférieur à l’âge légal d’achat d’alcool dans le

pays. Les études qui évaluaient seulement les intentions de

consommer de l’alcool n’ont pas été intégrées dans cette synthèse.

Au total, les auteurs ont retenu 12 recherches publiées dans des

revues scientifiques, soit un total de 35 219 jeunes interrogés dans

sept pays différents (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne,

Grande-Bretagne – dont Écosse, Taïwan, États-Unis). Les formes de

marketing étudiées différaient selon les études : l’affichage, les

publicités dans les magazines, à la radio et à la télévision, sur

les réseaux sociaux et sur internet (quand ces dispositifs digitaux

étaient conçus par les producteurs d’alcool), le placement des

marques d’alcool dans les films, séries et clips, publicités dans

les magasins, les promotions sur le prix, les cadeaux promotionnels,

le packaging, l’association avec des célébrités, le sponsoring

d’événements sportifs et musicaux, etc. Afin d’évaluer le niveau

d’exposition à ce marketing, les répondants déclaraient leur

perception de l’exposition au marketing de l’alcool et/ou la

mémorisation de publicités pour l’alcool et/ou l’appréciation de ces

publicités et/ou l’engagement dans les activités marketing des

marques d’alcool sur internet (inscription sur un site, etc.) et/ou

des mesures populationnelles de l’exposition à la publicité

réalisées par des sociétés d’études de marché (à partir des

audiences des médias). Les 12 études recensées montrent toutes un

lien positif et significatif entre l’exposition au marketing et à la

publicité pour des produits alcooliques, les comportements

d’alcoolisation déclarés pendant la période d’observation (entre

9 mois et 8 ans selon les articles) et les problèmes vécus liés à la

consommation d’alcool.

)

recensant les études longitudinales publiées entre 2008 et 2016. Les

facteurs d’inclusion étaient les suivants : dans l’abstract

ou le titre, « association, publicité pour l’alcool, consommation

des jeunes » devaient être mentionnées ; des mesures valides de la

consommation d’alcool devaient avoir été utilisées au début et au

cours de l’étude (initiation à la consommation d’alcool,

comportement de binge-drinking, consommation, fréquence et

quantité absorbée au cours des 30 derniers jours, problème

rencontrés liés à l’alcool) et passées sur au moins 500 participants

dont l’âge était inférieur à l’âge légal d’achat d’alcool dans le

pays. Les études qui évaluaient seulement les intentions de

consommer de l’alcool n’ont pas été intégrées dans cette synthèse.

Au total, les auteurs ont retenu 12 recherches publiées dans des

revues scientifiques, soit un total de 35 219 jeunes interrogés dans

sept pays différents (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne,

Grande-Bretagne – dont Écosse, Taïwan, États-Unis). Les formes de

marketing étudiées différaient selon les études : l’affichage, les

publicités dans les magazines, à la radio et à la télévision, sur

les réseaux sociaux et sur internet (quand ces dispositifs digitaux

étaient conçus par les producteurs d’alcool), le placement des

marques d’alcool dans les films, séries et clips, publicités dans

les magasins, les promotions sur le prix, les cadeaux promotionnels,

le packaging, l’association avec des célébrités, le sponsoring

d’événements sportifs et musicaux, etc. Afin d’évaluer le niveau

d’exposition à ce marketing, les répondants déclaraient leur

perception de l’exposition au marketing de l’alcool et/ou la

mémorisation de publicités pour l’alcool et/ou l’appréciation de ces

publicités et/ou l’engagement dans les activités marketing des

marques d’alcool sur internet (inscription sur un site, etc.) et/ou

des mesures populationnelles de l’exposition à la publicité

réalisées par des sociétés d’études de marché (à partir des

audiences des médias). Les 12 études recensées montrent toutes un

lien positif et significatif entre l’exposition au marketing et à la

publicité pour des produits alcooliques, les comportements

d’alcoolisation déclarés pendant la période d’observation (entre

9 mois et 8 ans selon les articles) et les problèmes vécus liés à la

consommation d’alcool.Dispositifs de protection des populations

vulnérables au marketing

et à la publicité pour les marques

d’alcool

;

Maani Hessari et coll., 2019

;

Maani Hessari et coll., 2019 ). En conséquence et afin de protéger les

mineurs, les acteurs de la santé recommandent de réguler les

pratiques commerciales des producteurs d’alcool (Cour des comptes,

2016

). En conséquence et afin de protéger les

mineurs, les acteurs de la santé recommandent de réguler les

pratiques commerciales des producteurs d’alcool (Cour des comptes,

2016 ;

Pan American Health Organization PAHO,

2017

;

Pan American Health Organization PAHO,

2017 ;

Santé publique France, 2017

;

Santé publique France, 2017 ; Mildeca,

2018

; Mildeca,

2018 ;

WHO, 2018

;

WHO, 2018 ;

WHO Europe, 2019

;

WHO Europe, 2019 ...), et en particulier la restriction de

l’accès à certains médias et la régulation des créations

publicitaires. De telles mesures sont jugées coût-efficaces et

bénéfiques pour la santé publique car d’une part, la littérature a

montré l’effet de la publicité sur les jeunes et d’autre part, elles

ne coûtent rien aux gouvernements (Anderson et coll.,

2009a

...), et en particulier la restriction de

l’accès à certains médias et la régulation des créations

publicitaires. De telles mesures sont jugées coût-efficaces et

bénéfiques pour la santé publique car d’une part, la littérature a

montré l’effet de la publicité sur les jeunes et d’autre part, elles

ne coûtent rien aux gouvernements (Anderson et coll.,

2009a ;

Burton et coll., 2017

;

Burton et coll., 2017 ; Siegfried et Parry,

2019

; Siegfried et Parry,

2019 ).

). ).

). ;

Mosher, 2012

;

Mosher, 2012 ; Babor et coll., 2013a

; Babor et coll., 2013a ; Babor et coll.,

2013b

; Babor et coll.,

2013b ;

Noel et coll., 2017

;

Noel et coll., 2017 ; Noel et Babor,

2017

; Noel et Babor,

2017 ;

Vendrame, 2017

;

Vendrame, 2017 ; Lloyd et coll., 2018

; Lloyd et coll., 2018 ; Pierce et coll.,

2019

; Pierce et coll.,

2019 ). En

effet, ces études menées dans différents pays montrent qu’en dépit

de l’augmentation du nombre de codes de bonne conduite émanant des

alcooliers, l’exposition des jeunes à la publicité et au marketing

des produits alcooliques ne cesse de croître. De plus, étant donné

que les producteurs d’alcool choisissent les médias à audience

élevée (télévision, affichage dans la rue, magazines, radio, médias

digitaux, etc.) pour diffuser leurs publicités, les jeunes, qui font

partie de cette audience, y sont alors exposés. Enfin, ces

recherches sur l’autorégulation mettent en lumière que les contenus

de certaines publicités ne respectent pas les chartes de la

profession. Alors que certains thèmes très attractifs pour les

mineurs sont déconseillés par la filière alcool, ils sont pourtant

utilisés dans les messages commerciaux : l’humour, des personnages

de bande dessinée, l’amitié, la masculinité, la relaxation, le

sport, le succès sexuel, etc.

). En

effet, ces études menées dans différents pays montrent qu’en dépit

de l’augmentation du nombre de codes de bonne conduite émanant des

alcooliers, l’exposition des jeunes à la publicité et au marketing

des produits alcooliques ne cesse de croître. De plus, étant donné

que les producteurs d’alcool choisissent les médias à audience

élevée (télévision, affichage dans la rue, magazines, radio, médias

digitaux, etc.) pour diffuser leurs publicités, les jeunes, qui font

partie de cette audience, y sont alors exposés. Enfin, ces

recherches sur l’autorégulation mettent en lumière que les contenus

de certaines publicités ne respectent pas les chartes de la

profession. Alors que certains thèmes très attractifs pour les

mineurs sont déconseillés par la filière alcool, ils sont pourtant

utilisés dans les messages commerciaux : l’humour, des personnages

de bande dessinée, l’amitié, la masculinité, la relaxation, le

sport, le succès sexuel, etc. ) ont étudié l’impact, sur la consommation

d’alcool, des facteurs socio-économiques (niveau des revenus, taux

d’emploi des femmes, etc.) et de différentes mesures introduites en

France après 1970 (interdiction de la vente d’alcool aux moins de

16 ans, restrictions sur la publicité – loi Évin –, limitation

légale de l’alcoolémie à 0,5 g/l pour les conducteurs). Les auteurs

concluent qu’en comparaison avec les facteurs socio-économiques, les

mesures politiques ne semblent pas avoir eu d’impact majeur sur la

baisse de la consommation d’alcool. Toutefois, l’interdiction de la

vente d’alcool aux mineurs combinée aux restrictions publicitaires

prévues par la loi Évin auraient contribué à une baisse de la

consommation d’alcool sur le long terme.

) ont étudié l’impact, sur la consommation

d’alcool, des facteurs socio-économiques (niveau des revenus, taux

d’emploi des femmes, etc.) et de différentes mesures introduites en

France après 1970 (interdiction de la vente d’alcool aux moins de

16 ans, restrictions sur la publicité – loi Évin –, limitation

légale de l’alcoolémie à 0,5 g/l pour les conducteurs). Les auteurs

concluent qu’en comparaison avec les facteurs socio-économiques, les

mesures politiques ne semblent pas avoir eu d’impact majeur sur la

baisse de la consommation d’alcool. Toutefois, l’interdiction de la

vente d’alcool aux mineurs combinée aux restrictions publicitaires

prévues par la loi Évin auraient contribué à une baisse de la

consommation d’alcool sur le long terme.|

Encadré 7.2 : La loi Évin relative aux publicités pour les produits alcoolisés La loi Évin, qui s’applique à toutes boissons dont le

degré alcoolique est supérieur à 1,2 %, impose trois mesures

concernant la publicité :

1. Régulation des médias : l’esprit de la loi est

d’interdire la publicité en faveur de l’alcool dans les médias

ciblant les jeunes et d’autoriser les médias moins intrusifs.

Les supports autorisés pour promouvoir les boissons alcooliques

sont précisés : la presse écrite adulte, la radio (entre 12 h et

17 h les jours de semaine, entre minuit et 7 h le mercredi), les

affichages et enseignes, les publicités en ligne (internet et

applications, sauf lorsque les jeunes sont ciblés et sous

réserve que la publicité ne soit pas intrusive), les affichettes

et objets à l’intérieur des points de vente et magasins (la

dimension d’une affichette publicitaire ne peut dépasser

0,35 mètre carré) et lors de dégustations (foires aux vins,

etc.), les brochures et mailings commerciaux, les affiches sur

les véhicules utilisés pour les opérations de livraison des

boissons alcoolisées, les événements spéciaux (foires

traditionnelles, etc.), les musées du vin, les cadeaux/objets

utilisés pour consommer de l’alcool (verres, etc.). Les supports

de communication non listés dans la loi Évin sont interdits :

télévision, cinéma, sponsoring d’événements sportifs et

culturels, placement de marques d’alcool dans les films, sur les

T-shirts, casquettes, etc.

2. Régulation du contenu publicitaire : dans les cas où

la publicité est autorisée, les informations diffusées doivent

se limiter à des données informatives/factuelles et à des

critères de qualité objectifs sur le produit (degré alcoolique,

origine, composition et modes d’élaboration). Par conséquent,

les publicités attrayantes véhiculant des images et/ou des

textes évocateurs positifs associant l’alcool au plaisir, au

glamour, au succès social, au sport, au sexe, à la réussite, à

des leaders d’opinion, etc., ne sont pas autorisées.

3. Obligation d’information : toutes les publicités en

faveur de l’alcool doivent obligatoirement être assorties du

message sanitaire « l’abus d’alcool est dangereux pour la

santé »49.

|

) ont analysé l’exposition des mineurs

français à la publicité des produits alcooliques. 6 642 lycéens ont

été interrogés en 2015 dans le cadre de l’enquête ESPAD (European

School Survey Project on Alcohol and other Drugs) dans 198

établissements scolaires par le biais d’un questionnaire

auto-administré (moyenne d’âge : 17,3 ans, échantillon

représentatif). Les résultats révèlent qu’une majorité des élèves

déclare avoir été exposée au moins une fois par mois à des

publicités ou présentations promotionnelles en faveur de l’alcool

dans les supermarchés (73,2 %), dans les films (66,1 %), dans les

magazines et les journaux (59,1 %), sur les affiches dans la rue

(54,5 %) et sur internet (54,1 %). Concernant la dernière publicité

dont ils se souviennent, 27,8 % se rappellent du type de boisson,

18,2 % de la marque, 13 % ont eu envie de consommer une boisson

alcoolisée après l’avoir vue et 19,6 % l’ont trouvée attrayante (les

garçons étant nettement plus représentés que les filles sur tous ces

indicateurs). Dans le prolongement de cette étude, l’OFDT a mené une

enquête auprès de 10 591 Français âgés de 17 ans (Mutatayi et

Spilka, 2019

) ont analysé l’exposition des mineurs

français à la publicité des produits alcooliques. 6 642 lycéens ont

été interrogés en 2015 dans le cadre de l’enquête ESPAD (European

School Survey Project on Alcohol and other Drugs) dans 198

établissements scolaires par le biais d’un questionnaire

auto-administré (moyenne d’âge : 17,3 ans, échantillon

représentatif). Les résultats révèlent qu’une majorité des élèves

déclare avoir été exposée au moins une fois par mois à des

publicités ou présentations promotionnelles en faveur de l’alcool

dans les supermarchés (73,2 %), dans les films (66,1 %), dans les

magazines et les journaux (59,1 %), sur les affiches dans la rue

(54,5 %) et sur internet (54,1 %). Concernant la dernière publicité

dont ils se souviennent, 27,8 % se rappellent du type de boisson,

18,2 % de la marque, 13 % ont eu envie de consommer une boisson

alcoolisée après l’avoir vue et 19,6 % l’ont trouvée attrayante (les

garçons étant nettement plus représentés que les filles sur tous ces

indicateurs). Dans le prolongement de cette étude, l’OFDT a mené une

enquête auprès de 10 591 Français âgés de 17 ans (Mutatayi et

Spilka, 2019 ). Elle révèle que ces jeunes déclarent avoir été exposés une fois

par semaine à tous les jours à des publicités pour l’alcool pour

30,7 % d’entre eux sur internet, 30,2 % à la télévision

(probablement via la publicité pour des marques sans alcool

ou via la télévision regardée sur internet), 25 % dans les

films et les séries, 24 % sur des affiches dans la rue, 19,9 % dans

les supermarchés, 16,9 % dans les transports publics, 16,1 % dans

les magazines et les journaux, 11,8 % à la radio et 10,3 % lors d’un

événement sportif ou un concert.

). Elle révèle que ces jeunes déclarent avoir été exposés une fois

par semaine à tous les jours à des publicités pour l’alcool pour

30,7 % d’entre eux sur internet, 30,2 % à la télévision

(probablement via la publicité pour des marques sans alcool

ou via la télévision regardée sur internet), 25 % dans les

films et les séries, 24 % sur des affiches dans la rue, 19,9 % dans

les supermarchés, 16,9 % dans les transports publics, 16,1 % dans

les magazines et les journaux, 11,8 % à la radio et 10,3 % lors d’un

événement sportif ou un concert. ). La

justice condamne régulièrement des publicités en faveur de l’alcool

jugées illégales. Ainsi entre 1991 et 2019, l’Association Nationale

de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) a engagé 97

actions judiciaires contre les producteurs d’alcool pour non-respect

de la loi Évin. Sur les 73 affaires définitivement jugées, elle en a

remporté 85 %. Par ailleurs, les observatoires des associations

Avenir Santé (le flash « alcoolator ») et de l’ANPAA (les fiches

« décryptages ») font régulièrement état de publicités qui ne

respectent pas la loi Évin sur internet, dans les festivals de

musique, de sport, sur le packaging, etc. Le contournement de la loi

porte sur les médias utilisés par les producteurs d’alcool alors

qu’ils sont interdits (sponsoring par exemple) et sur le contenu des

publicités et des packagings qui ne respecte pas les

caractéristiques autorisées par la loi (encadré 7.3). Le non-respect

de la législation concerne également « l’oubli » de la mention

obligatoire « l’abus d’alcool est dangereux » sur certaines

publicités.

). La

justice condamne régulièrement des publicités en faveur de l’alcool

jugées illégales. Ainsi entre 1991 et 2019, l’Association Nationale

de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) a engagé 97

actions judiciaires contre les producteurs d’alcool pour non-respect

de la loi Évin. Sur les 73 affaires définitivement jugées, elle en a

remporté 85 %. Par ailleurs, les observatoires des associations

Avenir Santé (le flash « alcoolator ») et de l’ANPAA (les fiches

« décryptages ») font régulièrement état de publicités qui ne

respectent pas la loi Évin sur internet, dans les festivals de

musique, de sport, sur le packaging, etc. Le contournement de la loi

porte sur les médias utilisés par les producteurs d’alcool alors

qu’ils sont interdits (sponsoring par exemple) et sur le contenu des

publicités et des packagings qui ne respecte pas les

caractéristiques autorisées par la loi (encadré 7.3). Le non-respect

de la législation concerne également « l’oubli » de la mention

obligatoire « l’abus d’alcool est dangereux » sur certaines

publicités. ;

Benyamina et Samitier, 2017

;

Benyamina et Samitier, 2017 ; Benec’h,

2019

; Benec’h,

2019 ), ce

qui a eu pour conséquence d’affaiblir son impact. Ainsi deux médias

très puissants en termes d’audience, interdits en 1991, ont été de

nouveau autorisés au fil des années. Il s’agit de l’affichage qui

était seulement autorisé en 1991 près des lieux de production et de

vente d’alcool. Cette restriction a été levée en 1994. La publicité

est aujourd’hui autorisée en tout lieu (rues, métros, bus, etc.), ce

qui augmente l’exposition des plus jeunes aux campagnes

promotionnelles pour l’alcool. En 2009, sous la pression des

alcooliers, la loi Bachelot autorise la publicité en faveur de

l’alcool sur internet (à l’exception des sites dédiés aux sports et

qui ciblent la jeunesse), alors que ce média est très fréquenté par

les jeunes. En 2015, la loi Évin est une nouvelle fois assouplie,

malgré l’opposition forte des acteurs de la santé (Reynaud et coll.,

2015

), ce

qui a eu pour conséquence d’affaiblir son impact. Ainsi deux médias

très puissants en termes d’audience, interdits en 1991, ont été de

nouveau autorisés au fil des années. Il s’agit de l’affichage qui

était seulement autorisé en 1991 près des lieux de production et de

vente d’alcool. Cette restriction a été levée en 1994. La publicité

est aujourd’hui autorisée en tout lieu (rues, métros, bus, etc.), ce

qui augmente l’exposition des plus jeunes aux campagnes

promotionnelles pour l’alcool. En 2009, sous la pression des

alcooliers, la loi Bachelot autorise la publicité en faveur de

l’alcool sur internet (à l’exception des sites dédiés aux sports et

qui ciblent la jeunesse), alors que ce média est très fréquenté par

les jeunes. En 2015, la loi Évin est une nouvelle fois assouplie,

malgré l’opposition forte des acteurs de la santé (Reynaud et coll.,

2015 ) :

les boissons alcoolisées justifiant d’une appellation de qualité,

d’origine et de terroir ou d’un héritage culturel, gastronomique ou

régional ne sont désormais plus soumises aux restrictions

publicitaires prévues par la loi Évin. Ainsi les producteurs des

boissons ayant ces caractéristiques (c’est le cas du cidre, de la

bière, du vin, du whisky, de la vodka, etc.) peuvent diffuser leur

message commercial sur des médias autrefois interdits (télévision,

cinéma) ou soumis à des restrictions (radio, presse, etc.). On a

donc vu apparaître à la télévision à partir de 2017 des programmes

publicitaires financés par les producteurs (« 1 Minute 1 Vignoble »)

sur France Télévision par exemple. Citons enfin le projet visant à

établir un fonds spécial utilisant 10 % des dépenses publicitaires

de l’alcool pour financer la prévention, projet prévu dans la

version 1991 de la loi Évin

) :

les boissons alcoolisées justifiant d’une appellation de qualité,

d’origine et de terroir ou d’un héritage culturel, gastronomique ou

régional ne sont désormais plus soumises aux restrictions

publicitaires prévues par la loi Évin. Ainsi les producteurs des

boissons ayant ces caractéristiques (c’est le cas du cidre, de la

bière, du vin, du whisky, de la vodka, etc.) peuvent diffuser leur

message commercial sur des médias autrefois interdits (télévision,

cinéma) ou soumis à des restrictions (radio, presse, etc.). On a

donc vu apparaître à la télévision à partir de 2017 des programmes

publicitaires financés par les producteurs (« 1 Minute 1 Vignoble »)

sur France Télévision par exemple. Citons enfin le projet visant à

établir un fonds spécial utilisant 10 % des dépenses publicitaires

de l’alcool pour financer la prévention, projet prévu dans la

version 1991 de la loi Évin . Cette proposition ne s’est finalement

jamais concrétisée.

. Cette proposition ne s’est finalement

jamais concrétisée.|

Encadré 7.3 : Exemples de publicités/packagings

condamnés/signalés  (1) Coffret Piper-Heidsieck sorti en 2018 en France. Il a

été interdit au titre de la loi Évin (ordonnance de référé

rendue le 20 décembre 2018, Tribunal de Grande Instance de

Paris). Les références à la féminité, au glamour ne sont pas

admises concernant le packaging des boissons

alcooliques.

(2) Packaging Carslberg sorti en 2014 en France, lors de

la coupe du monde de football au Brésil. Le visuel présente des

joueurs officiant dans le championnat de football anglais

(Premier League) dont la marque Carlsberg était le sponsor.

Cette campagne publicitaire était assortie d’un jeu concours. Le

packaging des boissons alcooliques est une forme de publicité

devant respecter les limitations de contenu imposées par la loi

Évin. C’est à ce titre que cette cannette a été interdite (Cour

de cassation, 5 juillet 2017).

(3) Heineken a sorti en 2013 une bouteille en partenariat

avec le label musical Ed banger. Il ressort de l’ordonnance de

référé (TGI Paris 18 juillet 2013) que les mentions très

orientées sur la sensualité, voire la sexualité, ne pouvaient

figurer sur le packaging, ce dernier ayant vocation à être un

objet publicitaire.

(4) Le 20 mai 2020, la Cour de cassation a rappelé qu’une

publicité pour des marques d’alcool doit être strictement

informative. Or la campagne publicitaire « Phénix » de

Grimbergen ne l’est pas en raison de la référence 1/ à la série

Game of Thrones et 2/ au phénix, animal légendaire

doté de pouvoirs exceptionnels. Ces deux associations valorisent

ainsi la consommation d’alcool auprès d’un public jeune et n’est

pas conforme à ce qu’autorise la loi Évin.

|

).

).Formes, exposition et effet de la présence des marques

et des produits alcoolisés sur internet et les réseaux

sociaux

Présence de l’alcool sur internet : de quoi parle-t-on ?

Messages commerciaux des producteurs d’alcool

; Winpenny et coll., 2014

; Winpenny et coll., 2014 ), des « like », des

commentaires, des partages, etc. (Carah,

2014

), des « like », des

commentaires, des partages, etc. (Carah,

2014 ).

). ; Winpenny et coll., 2014

; Winpenny et coll., 2014 ; Atkinson et coll.,

2016

; Atkinson et coll.,

2016 ;

Gupta et coll., 2018

;

Gupta et coll., 2018 ). Par ces différents procédés,

l’objectif est de provoquer une « viralité » maximale des

contenus produits pour en augmenter l’audience et d’obtenir un

engagement de la part des internautes (Lipsman et coll.,

2012

). Par ces différents procédés,

l’objectif est de provoquer une « viralité » maximale des

contenus produits pour en augmenter l’audience et d’obtenir un

engagement de la part des internautes (Lipsman et coll.,

2012 ; Carah, 2014

; Carah, 2014 ).

). ; Carah et coll.,

2014

; Carah et coll.,

2014 ; Jernigan et coll., 2017b

; Jernigan et coll., 2017b ). Ils peuvent également s’immiscer

dans les « stories »24

des utilisateurs : lorsque des vidéos ou photos

de « story » personnelle sont postées, leurs amis qui les

visionnent voient apparaître une vidéo supplémentaire qui peut

être une publicité pour une marque d’alcool. L’agence de

publicité belge (Isobar) en charge d’une campagne de publicité

sur les « stories » Instagram en 2017 pour la bière

Cubanisto explique l’intérêt de mobiliser ce format très en

vogue : « Instagram est un très bon moyen de donner plus de

personnalité à la marque. En plaçant la story au milieu des

messages des autres utilisateurs Instagram et grâce aux vastes

capacités de ciblage, nous sommes à même d’amener ce contenu

sans perturber le consommateur. Nous savons qu’en moyenne 70 %

des stories sont vues avec le son ce qui nous permet d’être très

créatif dans notre manière de transmettre ce message » (Jehtro

Calomme, Head of Digital Creation chez

Isobar)25

. Les producteurs d’alcool peuvent également

créer des « stories » entièrement consacrées à leur

marque (encadré 7.4).

). Ils peuvent également s’immiscer

dans les « stories »24

des utilisateurs : lorsque des vidéos ou photos

de « story » personnelle sont postées, leurs amis qui les

visionnent voient apparaître une vidéo supplémentaire qui peut

être une publicité pour une marque d’alcool. L’agence de

publicité belge (Isobar) en charge d’une campagne de publicité

sur les « stories » Instagram en 2017 pour la bière

Cubanisto explique l’intérêt de mobiliser ce format très en

vogue : « Instagram est un très bon moyen de donner plus de

personnalité à la marque. En plaçant la story au milieu des

messages des autres utilisateurs Instagram et grâce aux vastes

capacités de ciblage, nous sommes à même d’amener ce contenu

sans perturber le consommateur. Nous savons qu’en moyenne 70 %

des stories sont vues avec le son ce qui nous permet d’être très

créatif dans notre manière de transmettre ce message » (Jehtro

Calomme, Head of Digital Creation chez

Isobar)25

. Les producteurs d’alcool peuvent également

créer des « stories » entièrement consacrées à leur

marque (encadré 7.4).|

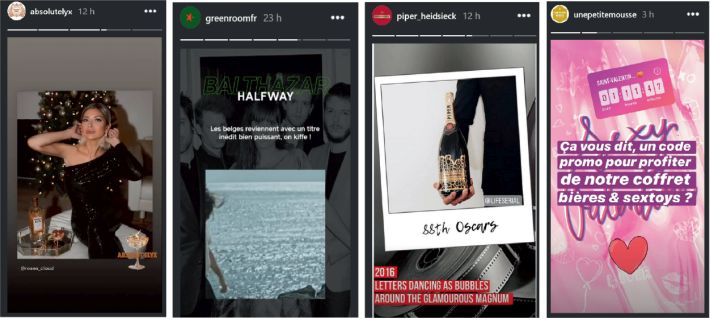

Encadré 7.4 : Exemple d’extraits de « stories » officielles des marques d’alcool Absolutelyx*, Greenroom# (marque alibi d’Heineken), Piper-Heidsieck• et Unepetitemousse≠

* Reçu le 20 décembre 2019 sur un compte

Instagram français à l’occasion des fêtes de

Noël.

# Reçu le 8 février 2020 sur un compte

Instagram français.

• Reçu le 9 février 2020 sur un compte

Instagram français. La marque Piper-Heidsieck fait, dans

cette story, la promotion de son engagement dans

le cinéma (partenariat avec la cérémonie des Oscars aux

États-Unis) à travers les bouteilles éditions limitées

sorties ces dernières années pour célébrer cet

événement.

≠ Reçu le 12 février 2020 sur un compte

Instagram français. Campagne promotionnelle

« unepetitemousse » pour la Saint-Valentin. La

story renvoie vers le site https://unepetitemousse.fr/biere-saint-valentin?popup=1

(consulté le 12 février 2020) qui propose à la vente un

coffret « 8 bières et 4 sextoys » (avec 20 % de

réduction).

|

;

Lobstein et coll., 2017

;

Lobstein et coll., 2017 ). Ceux-ci sont créés par les

producteurs d’alcool (la Heineken Champions Cup par

exemple26

), ou sont organisés par des organisations

tierces qui bénéficient d’une aide financière en contrepartie de

la visibilité de la marque d’alcool sur la communication, le

site et les réseaux sociaux liés à l’événement. En France, le

sponsoring des marques d’alcool pour soutenir des événements

musicaux, festifs, etc. étant interdit par la loi Évin, des

marques « alibis » sont créées par les alcooliers. Par exemple,

Carlsberg a lancé la marque alibi temporaire « Probably » (aux

couleurs et design de la marque mère) pour l’insérer sur

les panneaux publicitaires des matchs de football de l’Euro qui

se déroulait en France en 2016 (Murray et coll.,

2018

). Ceux-ci sont créés par les

producteurs d’alcool (la Heineken Champions Cup par

exemple26

), ou sont organisés par des organisations

tierces qui bénéficient d’une aide financière en contrepartie de

la visibilité de la marque d’alcool sur la communication, le

site et les réseaux sociaux liés à l’événement. En France, le

sponsoring des marques d’alcool pour soutenir des événements

musicaux, festifs, etc. étant interdit par la loi Évin, des

marques « alibis » sont créées par les alcooliers. Par exemple,

Carlsberg a lancé la marque alibi temporaire « Probably » (aux

couleurs et design de la marque mère) pour l’insérer sur

les panneaux publicitaires des matchs de football de l’Euro qui

se déroulait en France en 2016 (Murray et coll.,

2018 ). Sur internet, Kronenbourg et Heineken ont mis en place les

événements Pression Live27

et Green Room28

, plateformes digitales musicales (également

physiquement présentes dans les festivals) proposant des

interviews d’artistes, des chroniques de disques et des

événements musicaux. Aucune référence directe à Kronenbourg et

Heineken ne figure sur ces sites événementiels, mais les logos

et codes couleurs évoquent de façon flagrante les deux marques

d’alcool (tableau 7.II

). Sur internet, Kronenbourg et Heineken ont mis en place les

événements Pression Live27

et Green Room28

, plateformes digitales musicales (également

physiquement présentes dans les festivals) proposant des

interviews d’artistes, des chroniques de disques et des

événements musicaux. Aucune référence directe à Kronenbourg et

Heineken ne figure sur ces sites événementiels, mais les logos

et codes couleurs évoquent de façon flagrante les deux marques

d’alcool (tableau 7.II ).

).Tableau 7.II Exemples de marques alibis visibles sur internet et lors d’événements musicaux

|

Logos officiels des marques

« Heineken/Kronenbourg »

|

|

|

Logos « alibis » des événements

musicaux « Green Room/Pression Live »

|

|

). Ils rémunèrent des « influenceurs » aux milliers (voire

millions) d’abonnés sur les réseaux sociaux, pour qu’ils fassent

la promotion de leurs marques. Le rapport annuel 2018/2019 de

Pernod Ricard raconte le succès d’un tel dispositif utilisé pour

la marque Absolut Vodka : « dépassant les frontières du marché

chinois, Hong-sik, influenceur et acteur sud-coréen très

populaire, a relayé l’événement (AbsolutNights100) auprès de ses

1,6 million de followers sur Instagram (@hongsick). Une vaste

campagne en ligne et sur les médias traditionnels a également

été mise en place. L’initiative AbsolutNights100 a porté Absolut

à des niveaux record sur les réseaux sociaux. Certaines soirées

ont été retransmises en direct sur Yizhibo, principale

plateforme de streaming en Chine, enregistrant plus de 61

millions de vues et 52 millions de likes. La marque a

ainsi bénéficié d’une couverture médiatique exceptionnelle et a

considérablement renforcé sa visibilité. Ces initiatives avaient

pour ambition de faire écho aux aspirations et aux attentes des

jeunes générations. Plus qu’une marque de vodka, Absolut est

devenue une marque à suivre sur les réseaux sociaux, associée à

des événements et expériences

exceptionnels. »31

.

). Ils rémunèrent des « influenceurs » aux milliers (voire

millions) d’abonnés sur les réseaux sociaux, pour qu’ils fassent

la promotion de leurs marques. Le rapport annuel 2018/2019 de

Pernod Ricard raconte le succès d’un tel dispositif utilisé pour

la marque Absolut Vodka : « dépassant les frontières du marché

chinois, Hong-sik, influenceur et acteur sud-coréen très

populaire, a relayé l’événement (AbsolutNights100) auprès de ses

1,6 million de followers sur Instagram (@hongsick). Une vaste

campagne en ligne et sur les médias traditionnels a également

été mise en place. L’initiative AbsolutNights100 a porté Absolut

à des niveaux record sur les réseaux sociaux. Certaines soirées

ont été retransmises en direct sur Yizhibo, principale

plateforme de streaming en Chine, enregistrant plus de 61

millions de vues et 52 millions de likes. La marque a

ainsi bénéficié d’une couverture médiatique exceptionnelle et a

considérablement renforcé sa visibilité. Ces initiatives avaient

pour ambition de faire écho aux aspirations et aux attentes des

jeunes générations. Plus qu’une marque de vodka, Absolut est

devenue une marque à suivre sur les réseaux sociaux, associée à

des événements et expériences

exceptionnels. »31

.Messages en faveur de l’alcool émis par des tiers et/ou des internautes

). À titre d’illustration, sur Facebook, la page « Ricard

club » se présente comme « une page pour les amateurs, les

collectionneurs et les fans du produit Ricard !!!!! à la

vôtre !!!! »36

, et le groupe « J’peux pas j’ai Apéro »

(138 000 « likes ») publie des contenus pro-alcool, des

messages sur des marques et vend des T-shirts qui vantent la

consommation excessive d’alcool37

. Sans lien officiel déclaré entre les

administrateurs de ces pages et les marques d’alcool, il est

impossible de dire si le contenu publié est réalisé dans un

cadre strictement personnel ou dans le contexte d’un parrainage

rémunéré.

). À titre d’illustration, sur Facebook, la page « Ricard

club » se présente comme « une page pour les amateurs, les

collectionneurs et les fans du produit Ricard !!!!! à la

vôtre !!!! »36

, et le groupe « J’peux pas j’ai Apéro »

(138 000 « likes ») publie des contenus pro-alcool, des

messages sur des marques et vend des T-shirts qui vantent la

consommation excessive d’alcool37

. Sans lien officiel déclaré entre les

administrateurs de ces pages et les marques d’alcool, il est

impossible de dire si le contenu publié est réalisé dans un

cadre strictement personnel ou dans le contexte d’un parrainage

rémunéré. )

ainsi que Moraes et coll. (2013

)

ainsi que Moraes et coll. (2013 ) estiment que ces messages diffusés

par des tiers ou des internautes sont largement sous-estimés.

Étant donné que les producteurs d’alcool ne portent pas plainte

contre ces usages illicites de leur marque, on peut considérer

qu’il existe une forme d’approbation tacite de leur part à la

propagation de ces messages qui contribuent gratuitement à

l’image positive de leurs produits (Cranwell et coll.,

2017

) estiment que ces messages diffusés

par des tiers ou des internautes sont largement sous-estimés.

Étant donné que les producteurs d’alcool ne portent pas plainte

contre ces usages illicites de leur marque, on peut considérer

qu’il existe une forme d’approbation tacite de leur part à la

propagation de ces messages qui contribuent gratuitement à

l’image positive de leurs produits (Cranwell et coll.,

2017 ; Lobstein et coll., 2017

; Lobstein et coll., 2017 ). À ce titre, il est nécessaire de les

comptabiliser dans le marketing de l’alcool présent sur

internet.

). À ce titre, il est nécessaire de les

comptabiliser dans le marketing de l’alcool présent sur

internet. ; Primack et coll., 2015

; Primack et coll., 2015 ; Cranwell et coll.,

2017

; Cranwell et coll.,

2017 ). Critchlow et coll. (Critchlow et coll.,

2015

). Critchlow et coll. (Critchlow et coll.,

2015 ; Critchlow et coll., 2017

; Critchlow et coll., 2017 ; Critchlow et coll.,

2019

; Critchlow et coll.,

2019 )

en distinguent deux formes :

)

en distinguent deux formes : ). Concernant ce dernier point, il est

établi dans la littérature qu’un des facteurs qui incitent les

jeunes à commencer à boire est l’influence des pairs et la

consommation des autres jeunes (Borsari et Carey,

2001

). Concernant ce dernier point, il est

établi dans la littérature qu’un des facteurs qui incitent les

jeunes à commencer à boire est l’influence des pairs et la

consommation des autres jeunes (Borsari et Carey,

2001 ). Propager des contenus pro-alcool via des internautes

qui diffusent ces messages vers leurs pairs est donc

certainement plus efficace que des formats publicitaires

classiques pour inciter les jeunes à boire (le message devient

alors plus crédible, il attire plus l’attention, il est plus

apprécié, etc.).

). Propager des contenus pro-alcool via des internautes

qui diffusent ces messages vers leurs pairs est donc

certainement plus efficace que des formats publicitaires

classiques pour inciter les jeunes à boire (le message devient

alors plus crédible, il attire plus l’attention, il est plus

apprécié, etc.).Exposition des jeunes au marketing de l’alcool sur internet

)

ont demandé à 1 192 mineurs (13 à 20 ans) et 1 124 majeurs (21 ans

et plus) leur exposition, au cours des 30 derniers jours, à de la

publicité pour de l’alcool ou à du contenu promotionnel en faveur

des boissons alcooliques sur différents médias. Concernant internet

en particulier, les mineurs étaient près de deux fois plus enclins

(29,7 %) à rapporter avoir vu de la publicité pour l’alcool que

leurs ainés (16,8 %). Parmi les 13-20 ans exposés au cours du mois

précédent (29,7 %), 17,3 % ont déclaré voir quotidiennement des

messages pro-alcool sur internet.

)

ont demandé à 1 192 mineurs (13 à 20 ans) et 1 124 majeurs (21 ans

et plus) leur exposition, au cours des 30 derniers jours, à de la

publicité pour de l’alcool ou à du contenu promotionnel en faveur

des boissons alcooliques sur différents médias. Concernant internet

en particulier, les mineurs étaient près de deux fois plus enclins

(29,7 %) à rapporter avoir vu de la publicité pour l’alcool que

leurs ainés (16,8 %). Parmi les 13-20 ans exposés au cours du mois

précédent (29,7 %), 17,3 % ont déclaré voir quotidiennement des

messages pro-alcool sur internet. ) proposent de distinguer l’exposition aux

messages pro-alcool selon le caractère actif ou passif des

internautes. Les internautes sont dits « actifs » s’ils s’engagent

personnellement, c’est-à-dire s’ils tweetent, re-tweetent,

« likent », commentent, postent et partagent du contenu

pro-alcool sur les réseaux sociaux, sont abonnés à des pages faisant

la promotion d’alcool, etc. À l’inverse, les internautes sont dits

« passifs » s’ils ne font que recevoir des contenus pro-alcool

(via les messages de leurs pairs, des publicités sur leur

fil d’actualités, etc.), mais n’interagissent pas avec ces messages.

Leur typologie, appliquée à Twitter, est pertinente pour l’ensemble

des réseaux sociaux car il est probable qu’en fonction du niveau

d’engagement des jeunes, le niveau de persuasion et l’exposition aux

messages pro-alcool diffèrent. Li et coll.

(2014

) proposent de distinguer l’exposition aux

messages pro-alcool selon le caractère actif ou passif des

internautes. Les internautes sont dits « actifs » s’ils s’engagent

personnellement, c’est-à-dire s’ils tweetent, re-tweetent,

« likent », commentent, postent et partagent du contenu

pro-alcool sur les réseaux sociaux, sont abonnés à des pages faisant

la promotion d’alcool, etc. À l’inverse, les internautes sont dits

« passifs » s’ils ne font que recevoir des contenus pro-alcool

(via les messages de leurs pairs, des publicités sur leur

fil d’actualités, etc.), mais n’interagissent pas avec ces messages.

Leur typologie, appliquée à Twitter, est pertinente pour l’ensemble

des réseaux sociaux car il est probable qu’en fonction du niveau

d’engagement des jeunes, le niveau de persuasion et l’exposition aux

messages pro-alcool diffèrent. Li et coll.

(2014 )

puis Niland et coll. (2016

)

puis Niland et coll. (2016 ) ont en effet montré que l’engagement des

internautes et la co-construction des messages altèrent les

frontières entre contenu commercial et privé et influencent de façon

positive le processus de persuasion.

) ont en effet montré que l’engagement des

internautes et la co-construction des messages altèrent les

frontières entre contenu commercial et privé et influencent de façon

positive le processus de persuasion. )

menée sur Twitter. En réalisant une recherche par mots-clés entre

mars et avril 2014 (« drunk », « beer », « alcohol », etc.),

ces chercheurs ont collecté près de 12 millions de tweets relatifs à

l’alcool. Parmi ces tweets, 5 000 ont été extraits de pages

d’internautes dont l’audience était estimée élevée (elle était

mesurée au nombre d’abonnés). Ces messages ont été codés selon le

thème et la valence du tweet (pro- ou anti-alcool) puis leur source.

Au total, 4 800 (96 %) des tweets étaient relatifs à l’alcool, 3 813

(79 %) d’entre eux étaient pro-alcool, 346 (7 %) anti-alcool, et 641

(13 %) neutres. Concernant la source, 87 % des tweets provenaient

d’utilisateurs lambda (sans célébrité) et 10 % des industriels de

l’alcool ou d’organisations tierces (bars, restaurants, pages

indéterminées faisant la promotion d’alcool). Ce dernier chiffre

reflète la présence non négligeable des producteurs parmi les

comptes twitter les plus influents (probablement via leur

community manager).

)

menée sur Twitter. En réalisant une recherche par mots-clés entre

mars et avril 2014 (« drunk », « beer », « alcohol », etc.),

ces chercheurs ont collecté près de 12 millions de tweets relatifs à

l’alcool. Parmi ces tweets, 5 000 ont été extraits de pages

d’internautes dont l’audience était estimée élevée (elle était

mesurée au nombre d’abonnés). Ces messages ont été codés selon le

thème et la valence du tweet (pro- ou anti-alcool) puis leur source.

Au total, 4 800 (96 %) des tweets étaient relatifs à l’alcool, 3 813

(79 %) d’entre eux étaient pro-alcool, 346 (7 %) anti-alcool, et 641

(13 %) neutres. Concernant la source, 87 % des tweets provenaient

d’utilisateurs lambda (sans célébrité) et 10 % des industriels de

l’alcool ou d’organisations tierces (bars, restaurants, pages

indéterminées faisant la promotion d’alcool). Ce dernier chiffre

reflète la présence non négligeable des producteurs parmi les

comptes twitter les plus influents (probablement via leur

community manager). ).

Sur 110 vidéos musicales les plus célèbres au Royaume-Uni, 45 %

faisaient au moins une fois référence à l’alcool, et 7 % montraient

une marque de boisson alcoolique. Ensuite, 2 068 adolescents

britanniques (11-18 ans) étaient interrogés via un

questionnaire en ligne. Il s’avère que les 32 clips musicaux les

plus populaires (parmi les 110) et qui contenaient des références à

l’alcool ou au tabac ont été vus par 81 % des jeunes interrogés, et,

parmi eux, 95 % les avaient visionnés plusieurs fois.

).

Sur 110 vidéos musicales les plus célèbres au Royaume-Uni, 45 %

faisaient au moins une fois référence à l’alcool, et 7 % montraient

une marque de boisson alcoolique. Ensuite, 2 068 adolescents

britanniques (11-18 ans) étaient interrogés via un

questionnaire en ligne. Il s’avère que les 32 clips musicaux les

plus populaires (parmi les 110) et qui contenaient des références à

l’alcool ou au tabac ont été vus par 81 % des jeunes interrogés, et,

parmi eux, 95 % les avaient visionnés plusieurs fois. ).

Parmi les 70 vidéos retenues (qui cumulaient 333 millions de vues),

presque la moitié d’entre elles montraient une marque d’alcool et

79 % dépeignaient avec humour la consommation excessive d’alcool.

Les alcools les plus représentés dans ces clips étaient les

spiritueux, suivis de la bière, du vin et du champagne.

).

Parmi les 70 vidéos retenues (qui cumulaient 333 millions de vues),

presque la moitié d’entre elles montraient une marque d’alcool et

79 % dépeignaient avec humour la consommation excessive d’alcool.

Les alcools les plus représentés dans ces clips étaient les

spiritueux, suivis de la bière, du vin et du champagne. ) ont interrogé 405 Britanniques

(18-25 ans) sur leur exposition perçue au marketing de l’alcool et

leur participation (le « user-generated branding »). Sur les

11 supports commerciaux présentés dans le questionnaire (fonds

d’écran, jeux, boutiques en ligne, sites internet de marques, pages

des marques sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, vidéos

virales, concours en ligne), les jeunes ont rapporté être conscients

du marketing de l’alcool sur 4,3 d’entre eux en moyenne. Concernant

les réseaux sociaux, 84 % étaient au courant de l’existence de

vidéos virales impliquant du contenu commercial pour l’alcool, 65 %

de la présence des marques d’alcool sur Facebook et Twitter, et 57 %

de l’existence de concours en ligne. À propos de leur participation

à ces dispositifs marketing, ils déclaraient s’être engagés sur 2,34

supports (54 % pour les vidéos virales, 20 % via les pages

Facebook et/ou Twitter des marques et 16 % pour les concours en

ligne).

) ont interrogé 405 Britanniques

(18-25 ans) sur leur exposition perçue au marketing de l’alcool et

leur participation (le « user-generated branding »). Sur les

11 supports commerciaux présentés dans le questionnaire (fonds

d’écran, jeux, boutiques en ligne, sites internet de marques, pages

des marques sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, vidéos

virales, concours en ligne), les jeunes ont rapporté être conscients

du marketing de l’alcool sur 4,3 d’entre eux en moyenne. Concernant

les réseaux sociaux, 84 % étaient au courant de l’existence de

vidéos virales impliquant du contenu commercial pour l’alcool, 65 %

de la présence des marques d’alcool sur Facebook et Twitter, et 57 %

de l’existence de concours en ligne. À propos de leur participation

à ces dispositifs marketing, ils déclaraient s’être engagés sur 2,34

supports (54 % pour les vidéos virales, 20 % via les pages

Facebook et/ou Twitter des marques et 16 % pour les concours en

ligne). ).

Cinq formes de participation (et donc d’exposition) se sont

dégagées : « liker » la page d’une marque sur Twitter,

Facebook ou Instagram ; partager un contenu relatif à une marque ;

s’abonner à une marque d’alcool sur les réseaux sociaux ; participer

à un concours organisé par une marque d’alcool sur les réseaux

sociaux ; rechercher des publicités pour les visionner sur YouTube.

Sur l’ensemble des jeunes interrogés, 13,2 % ont déclaré avoir

participé à au moins une de ces formes de marketing.

).

Cinq formes de participation (et donc d’exposition) se sont

dégagées : « liker » la page d’une marque sur Twitter,

Facebook ou Instagram ; partager un contenu relatif à une marque ;

s’abonner à une marque d’alcool sur les réseaux sociaux ; participer

à un concours organisé par une marque d’alcool sur les réseaux

sociaux ; rechercher des publicités pour les visionner sur YouTube.

Sur l’ensemble des jeunes interrogés, 13,2 % ont déclaré avoir

participé à au moins une de ces formes de marketing.Effet, sur les jeunes, du marketing de l’alcool sur internet

Revues de la littérature

). Ils ont réalisé une revue systématique à partir des

critères d’inclusion suivants : des recherches sur des jeunes

âgés de 12 à 25 ans, mobilisant des méthodes longitudinales,

transversales, expérimentales ou qualitatives, analysant le

marketing alcool sur internet généré par les producteurs

d’alcool et/ou les internautes eux-mêmes, mesurant les attitudes

à l’égard de la consommation d’alcool, les intentions de

comportement et/ou de comportements déclarés, publiées en

anglais dans des journaux académiques et la littérature

grise.

). Ils ont réalisé une revue systématique à partir des

critères d’inclusion suivants : des recherches sur des jeunes

âgés de 12 à 25 ans, mobilisant des méthodes longitudinales,

transversales, expérimentales ou qualitatives, analysant le

marketing alcool sur internet généré par les producteurs

d’alcool et/ou les internautes eux-mêmes, mesurant les attitudes

à l’égard de la consommation d’alcool, les intentions de

comportement et/ou de comportements déclarés, publiées en

anglais dans des journaux académiques et la littérature

grise. ) concluent que l’exposition aux messages pro-alcool sur les

réseaux sociaux augmentent les problèmes liés à l’alcool, la

consommation d’alcool dans les 30 derniers jours et la

consommation excessive du produit en une seule occasion (âge

moyen des répondants : 21,4 ans). Jones et Magee

(2011

) concluent que l’exposition aux messages pro-alcool sur les

réseaux sociaux augmentent les problèmes liés à l’alcool, la

consommation d’alcool dans les 30 derniers jours et la

consommation excessive du produit en une seule occasion (âge

moyen des répondants : 21,4 ans). Jones et Magee

(2011 ) montrent que sur des jeunes de 12-17 ans, l’exposition à la

publicité pour l’alcool sur internet augmente la probabilité de

boire de l’alcool dans une période proche, mais n’augmente pas

l’initiation à l’alcool ni leur consommation sur les 12 derniers

mois.

) montrent que sur des jeunes de 12-17 ans, l’exposition à la

publicité pour l’alcool sur internet augmente la probabilité de

boire de l’alcool dans une période proche, mais n’augmente pas

l’initiation à l’alcool ni leur consommation sur les 12 derniers

mois. ) montrent que la participation au marketing online de

l’alcool augmente les risques de devenir buveur d’alcool pour