Fibromyalgie

2020

| ANALYSE |

3-

L’expérience d’un trouble

somatique fonctionnel :

aspects sociologiques

du syndrome fibromyalgique

, 2010

, 2010 ; Barker, 2011

; Barker, 2011 ). Réalisés et publiés lors de la précédente décennie, la majeure part de leur contenu reste valide, notamment leur dimension exploratoire et synthétique. Pour autant, ce point de synthèse a demandé d’élargir la recension au-delà des publications purement inscrites dans le champ de la sociologie de la FM afin de mettre en lumière les nombreux questionnements sociaux qui émanent des auteurs. Si ces questions percolent dans de nombreuses productions, n’ont été prises ici en compte que les publications qui contiennent suffisamment de développement ou dont les réflexions mettaient l’accent sur certains points négligés par ailleurs.

). Réalisés et publiés lors de la précédente décennie, la majeure part de leur contenu reste valide, notamment leur dimension exploratoire et synthétique. Pour autant, ce point de synthèse a demandé d’élargir la recension au-delà des publications purement inscrites dans le champ de la sociologie de la FM afin de mettre en lumière les nombreux questionnements sociaux qui émanent des auteurs. Si ces questions percolent dans de nombreuses productions, n’ont été prises ici en compte que les publications qui contiennent suffisamment de développement ou dont les réflexions mettaient l’accent sur certains points négligés par ailleurs.L’émergence du syndrome fibromyalgique comme problème médical

; Ferreira, 2014

; Ferreira, 2014 ). En effet, les maladies et les catégories diagnostiques ne sont pas fixes dans le temps : elles évoluent tant dans leurs structures internes que dans les relations qu’elles entretiennent entre elles et dans leur importance les unes par rapport aux autres, constituant une pathocénose1

. Un état relativement stabilisé d’une catégorie médicale sédimente ainsi au cours du temps, en fixant progressivement la liste des facteurs internes et externes qui permettent d’expliquer ce phénomène morbide, ainsi que la compréhension des interactions existant entre ces facteurs (Faber, 1923

). En effet, les maladies et les catégories diagnostiques ne sont pas fixes dans le temps : elles évoluent tant dans leurs structures internes que dans les relations qu’elles entretiennent entre elles et dans leur importance les unes par rapport aux autres, constituant une pathocénose1

. Un état relativement stabilisé d’une catégorie médicale sédimente ainsi au cours du temps, en fixant progressivement la liste des facteurs internes et externes qui permettent d’expliquer ce phénomène morbide, ainsi que la compréhension des interactions existant entre ces facteurs (Faber, 1923 ; Grob, 2011

; Grob, 2011 ).

).Un nouveau nom pour d’anciennes catégories ?

), Nacu et Bénamouzig (2009

), Nacu et Bénamouzig (2009 ; 2010

; 2010 ), Grob (2011

), Grob (2011 ) et Perrot (2012

) et Perrot (2012 ). Selon Perrot (2012

). Selon Perrot (2012 ), la première mention se rapprochant du SFM serait celle de douleurs musculaires décrites par Guillaume de Baillou et publiées dans son Liber de rheumatismo (1642)2

. Toutefois, le diagnostic le plus souvent cité comme en étant le précurseur est celui de fibrositis, proposé par William Balfour en 1815 pour désigner la douleur généralisée d’un « rhumatisme musculaire » (Perrot, 2012

), la première mention se rapprochant du SFM serait celle de douleurs musculaires décrites par Guillaume de Baillou et publiées dans son Liber de rheumatismo (1642)2

. Toutefois, le diagnostic le plus souvent cité comme en étant le précurseur est celui de fibrositis, proposé par William Balfour en 1815 pour désigner la douleur généralisée d’un « rhumatisme musculaire » (Perrot, 2012 ). La littérature recense de nombreuses autres formes qui rappellent nettement la description du SFM. À titre non-exhaustif et pour illustrer cette variété, un recensement des termes proposés entre 1911 et 1955 présente la liste suivante : nodular fibromyositis, myofascitis, myofibrositis, neurofibrositis, idiopathic myalgia, rheumatic myalgia, psychogenic rheumatism, allergic myalgia, allergic toxaemia, allergic-tension-fatigue syndrome, myodysneuria (Nacu et Bénamouzig, 2009

). La littérature recense de nombreuses autres formes qui rappellent nettement la description du SFM. À titre non-exhaustif et pour illustrer cette variété, un recensement des termes proposés entre 1911 et 1955 présente la liste suivante : nodular fibromyositis, myofascitis, myofibrositis, neurofibrositis, idiopathic myalgia, rheumatic myalgia, psychogenic rheumatism, allergic myalgia, allergic toxaemia, allergic-tension-fatigue syndrome, myodysneuria (Nacu et Bénamouzig, 2009 ).

). ). La neurasthénie a constitué un important problème public et médical entre la fin du xixe siècle et le début du siècle suivant, avant de tomber en désuétude (Renneville, 1998

). La neurasthénie a constitué un important problème public et médical entre la fin du xixe siècle et le début du siècle suivant, avant de tomber en désuétude (Renneville, 1998 ). Face à ce trouble, deux orientations curatives s’opposaient. Selon les uns, pour que l’individu atteint ne tombe pas définitivement dans une forme d’épuisement moral et physique total, il fallait éviter les efforts trop prononcés, proposer des cures de repos ainsi qu’un traitement par des méthodes de suggestion. Pour les autres, au contraire, toute forme d’indolence devait absolument être évitée, et une remise au travail et à l’activité était préconisée (Ferreira, 2014

). Face à ce trouble, deux orientations curatives s’opposaient. Selon les uns, pour que l’individu atteint ne tombe pas définitivement dans une forme d’épuisement moral et physique total, il fallait éviter les efforts trop prononcés, proposer des cures de repos ainsi qu’un traitement par des méthodes de suggestion. Pour les autres, au contraire, toute forme d’indolence devait absolument être évitée, et une remise au travail et à l’activité était préconisée (Ferreira, 2014 ).

). ). Les symptômes des soldats britanniques et américains disparaissaient avec leur décharge des obligations militaire, phénomène qui a été interprété comme la levée du conflit mental à la base d’un effet psychogène (Grob, 2011

). Les symptômes des soldats britanniques et américains disparaissaient avec leur décharge des obligations militaire, phénomène qui a été interprété comme la levée du conflit mental à la base d’un effet psychogène (Grob, 2011 ). Pour certains, il n’est pas sans rappeler le plus récent syndrome de la Guerre du Golfe (Perrot, 2012

). Pour certains, il n’est pas sans rappeler le plus récent syndrome de la Guerre du Golfe (Perrot, 2012 ). Dans cette dernière forme, comme dans la neurasthénie, la dimension psychologique est fortement soulignée. Parce que l’un des nombreux symptômes du SFM est un état anxio-dépressif, le trouble est ou a souvent été pensé comme une manifestation secondaire d’une dépression, en oblitérant l’expression subjective de la douleur (Texier, 2008

). Dans cette dernière forme, comme dans la neurasthénie, la dimension psychologique est fortement soulignée. Parce que l’un des nombreux symptômes du SFM est un état anxio-dépressif, le trouble est ou a souvent été pensé comme une manifestation secondaire d’une dépression, en oblitérant l’expression subjective de la douleur (Texier, 2008 ). Dans la même veine et selon Barker, de nombreux cliniciens y voient une nouvelle désignation de l’hystérie du xixe siècle au vu de l’écrasante proportion de femmes qui a jusqu’ici caractérisé le SFM (Barker, 2004

). Dans la même veine et selon Barker, de nombreux cliniciens y voient une nouvelle désignation de l’hystérie du xixe siècle au vu de l’écrasante proportion de femmes qui a jusqu’ici caractérisé le SFM (Barker, 2004 ; Barker, 2011

; Barker, 2011 ).

). ) dans la CIM-10 dans le groupe des « autres affections des tissus mous, non classées ailleurs » (Nacu et Bénamouzig, 2010

) dans la CIM-10 dans le groupe des « autres affections des tissus mous, non classées ailleurs » (Nacu et Bénamouzig, 2010 ).

).De critères d’inclusion pour la recherche à une épidémie de diagnostic

). L’émergence de la FM comme catégorie médicale aurait alors permis de requalifier médicalement des symptômes qui auparavant étaient renvoyés à la sphère psychologique ou à la sphère sociale (Barker, 2005

). L’émergence de la FM comme catégorie médicale aurait alors permis de requalifier médicalement des symptômes qui auparavant étaient renvoyés à la sphère psychologique ou à la sphère sociale (Barker, 2005 ). D’autre part, depuis la moitié des années 1970, se constate un phénomène de médicalisation de problèmes sociaux et individuels (Conrad, 2007

). D’autre part, depuis la moitié des années 1970, se constate un phénomène de médicalisation de problèmes sociaux et individuels (Conrad, 2007 ), renforcé par le développement de l’industrie pharmaceutique et de son influence. Au cours des années 1990, les recherches se multiplient, tout particulièrement avec la publication de critères d’inclusion pour la recherche par l’American College of Rheumatology (ACR) en 1990, et les efforts de médecins-chercheurs comme Frederick Wolfe, Robert M. Bennett, Don L. Goldenberg et Muhammad Yunus. Cette visibilité va progressivement constituer une forme de reconnaissance du SFM et amener à une explosion du nombre de diagnostics (Hadler et Greenhalgh, 2005

), renforcé par le développement de l’industrie pharmaceutique et de son influence. Au cours des années 1990, les recherches se multiplient, tout particulièrement avec la publication de critères d’inclusion pour la recherche par l’American College of Rheumatology (ACR) en 1990, et les efforts de médecins-chercheurs comme Frederick Wolfe, Robert M. Bennett, Don L. Goldenberg et Muhammad Yunus. Cette visibilité va progressivement constituer une forme de reconnaissance du SFM et amener à une explosion du nombre de diagnostics (Hadler et Greenhalgh, 2005 ; Grob, 2011

; Grob, 2011 ), parfois qualifiée d’« épidémie de SFM » (Nacu et Bénamouzig, 2009

), parfois qualifiée d’« épidémie de SFM » (Nacu et Bénamouzig, 2009 ).

). ). Le développement de la recherche biomédicale sur ce syndrome s’est ainsi accéléré selon Wolfe et Walitt (2013

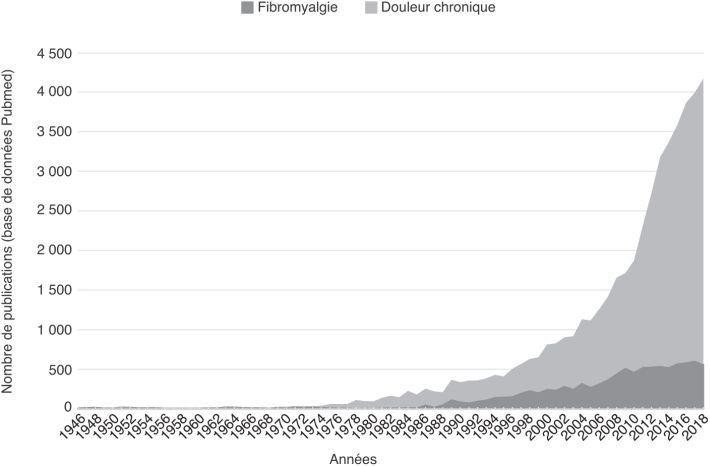

). Le développement de la recherche biomédicale sur ce syndrome s’est ainsi accéléré selon Wolfe et Walitt (2013 ). Une interrogation sur les mots clefs fibrositis ou fibromyalgia de la base PubMed montre une progression du nombre de publications de 100 % entre 2006 et 2010. La figure 3.1

). Une interrogation sur les mots clefs fibrositis ou fibromyalgia de la base PubMed montre une progression du nombre de publications de 100 % entre 2006 et 2010. La figure 3.1 actualise ces données et confirme dans la continuité cette tendance.

actualise ces données et confirme dans la continuité cette tendance. ) étudient l’évolution du nombre de requêtes incluant le terme fibromyalgia sur le moteur de recherche Google, entre 2004 et 2017. Ils montrent que celle-ci présente un aspect cyclique non saisonnier. Ils indiquent que, de façon constante sur cette période, ces recherches ont été accompagnées d’interrogations sur les effets secondaires des traitements médicamenteux et sur la nature « réelle » du trouble, ce qui les différencie de requêtes concernant des symptômes proches (arthrite rhumatoïde et dépression).

) étudient l’évolution du nombre de requêtes incluant le terme fibromyalgia sur le moteur de recherche Google, entre 2004 et 2017. Ils montrent que celle-ci présente un aspect cyclique non saisonnier. Ils indiquent que, de façon constante sur cette période, ces recherches ont été accompagnées d’interrogations sur les effets secondaires des traitements médicamenteux et sur la nature « réelle » du trouble, ce qui les différencie de requêtes concernant des symptômes proches (arthrite rhumatoïde et dépression). | Figure 3.1 Nombre de publications par an (1946-2018) répondant aux mot-clés « douleur chronique » (en gris clair) ou « fibromyalgie » (en gris foncé) (base de données PubMed) |

Influence possible de l’industrie pharmaceutique

; Moynihan et Henry, 2006

; Moynihan et Henry, 2006 ). Ce phénomène est parfois résumé par le proverbe inversé « an ill for every pill » que l’on peut traduire par « à chaque comprimé sa maladie » (Busfield, 2010

). Ce phénomène est parfois résumé par le proverbe inversé « an ill for every pill » que l’on peut traduire par « à chaque comprimé sa maladie » (Busfield, 2010 ). Selon cette lecture, la légitimité médicale et publique acquise ces dernières années par le SFM par rapport à d’autres symptômes médicalement inexpliqués pourrait avoir été favorisée par un travail de lobbying exercé par des industriels aux États-Unis (Conrad et Barker, 2010

). Selon cette lecture, la légitimité médicale et publique acquise ces dernières années par le SFM par rapport à d’autres symptômes médicalement inexpliqués pourrait avoir été favorisée par un travail de lobbying exercé par des industriels aux États-Unis (Conrad et Barker, 2010 ; Nacu et Bénamouzig, 2010

; Nacu et Bénamouzig, 2010 ; Barker, 2011

; Barker, 2011 ).

). ) et Wolfe (2009

) et Wolfe (2009 ), et mis en avant pour expliquer l’augmentation du nombre de diagnostics de FM aux États-Unis durant les années 1990, ainsi que l’usage de traitements médicamenteux qui ne sont pourtant pas recommandés en première intention dans le SFM par les groupes d’experts médicaux3

. Parmi les moyens utilisés cités par les auteurs, se trouvent un soutien par l’industrie pharmaceutique des associations de patients et la mise en place de publicités visant les potentiels consommateurs (Wolfe, 2009

), et mis en avant pour expliquer l’augmentation du nombre de diagnostics de FM aux États-Unis durant les années 1990, ainsi que l’usage de traitements médicamenteux qui ne sont pourtant pas recommandés en première intention dans le SFM par les groupes d’experts médicaux3

. Parmi les moyens utilisés cités par les auteurs, se trouvent un soutien par l’industrie pharmaceutique des associations de patients et la mise en place de publicités visant les potentiels consommateurs (Wolfe, 2009 ). D’autres types de soutiens cités sont le financement de conférences médicales et l’appui aux travaux et publications scientifiques (Hadler et Greenhalgh, 2005

). D’autres types de soutiens cités sont le financement de conférences médicales et l’appui aux travaux et publications scientifiques (Hadler et Greenhalgh, 2005 )4

.

)4

.Le paradigme biomédical confronté aux symptômes médicalement inexpliqués

Des sens de la maladie dans une société médicalisée

). En pratique, ces termes sont souvent synonymes et leurs nuances correspondent moins à des distinctions nettes qu’à des mises en avant d’un aspect ou d’un autre de notions qui se recoupent presque en totalité5

. Pour traduire ces distinctions en langue française, il a été proposé d’utiliser le terme de maladie pour disease et celui de syndrome pour illness (Nacu et Bénamouzig, 2010

). En pratique, ces termes sont souvent synonymes et leurs nuances correspondent moins à des distinctions nettes qu’à des mises en avant d’un aspect ou d’un autre de notions qui se recoupent presque en totalité5

. Pour traduire ces distinctions en langue française, il a été proposé d’utiliser le terme de maladie pour disease et celui de syndrome pour illness (Nacu et Bénamouzig, 2010 ). Cependant la correspondance entre l’anglais et le français n’est pas simple et le terme de maladie reste polysémique. L’attention portée à ces distinctions montre cependant que ces terminologies correspondent en pratique à des statuts ontologiques et sociaux différents. Quand l’institution sociale de la biomédecine crée une catégorie diagnostique pour un trouble, sa reconnaissance en tant que maladie au sens le plus fort (disease) nécessite un triple travail. Le trouble doit être reconnu comme relevant de la pratique médicale, il doit être relié à un mécanisme biologique (au moins par une visibilité organique ou la mesure d’un biomarqueur), et il doit être « désocialisant » en à la fois limitant l’autonomie des patients mais aussi en levant leurs devoirs afin de les identifier en tant que malades (Barker, 2005

). Cependant la correspondance entre l’anglais et le français n’est pas simple et le terme de maladie reste polysémique. L’attention portée à ces distinctions montre cependant que ces terminologies correspondent en pratique à des statuts ontologiques et sociaux différents. Quand l’institution sociale de la biomédecine crée une catégorie diagnostique pour un trouble, sa reconnaissance en tant que maladie au sens le plus fort (disease) nécessite un triple travail. Le trouble doit être reconnu comme relevant de la pratique médicale, il doit être relié à un mécanisme biologique (au moins par une visibilité organique ou la mesure d’un biomarqueur), et il doit être « désocialisant » en à la fois limitant l’autonomie des patients mais aussi en levant leurs devoirs afin de les identifier en tant que malades (Barker, 2005 ).

). ) (voir aussi chapitre « Approche psychosociale du syndrome fibromyalgique »). Le diagnostic fait passer un trouble associé à un ensemble de symptômes vécus par l’individu (illness) au statut de maladie, entité médicale de plein droit et reconnue (disease). Or, dans le cadre actuel, l’usage des critères ACR comme outil diagnostique fait exister le SFM dans l’espace social sans toutefois résoudre leur manque actuel de signification clinique (Quintner et coll., 2003

) (voir aussi chapitre « Approche psychosociale du syndrome fibromyalgique »). Le diagnostic fait passer un trouble associé à un ensemble de symptômes vécus par l’individu (illness) au statut de maladie, entité médicale de plein droit et reconnue (disease). Or, dans le cadre actuel, l’usage des critères ACR comme outil diagnostique fait exister le SFM dans l’espace social sans toutefois résoudre leur manque actuel de signification clinique (Quintner et coll., 2003 ). Ainsi, faire usage de ces critères octroie à un ensemble de troubles et de souffrances le statut de « douleur chronique », et met en avant la nécessité de déterminer des anomalies biologiques, jusqu’ici encore non identifiées, conduisant à minimiser ou à négliger d’autres facteurs, notamment psychologiques (Cathebras, 2003

). Ainsi, faire usage de ces critères octroie à un ensemble de troubles et de souffrances le statut de « douleur chronique », et met en avant la nécessité de déterminer des anomalies biologiques, jusqu’ici encore non identifiées, conduisant à minimiser ou à négliger d’autres facteurs, notamment psychologiques (Cathebras, 2003 ). En l’absence de biomarqueurs et de mécanismes biologiques causaux reconnus, les douleurs et troubles dont souffrent les personnes atteintes ne sont pas considérés par tous comme la conséquence d’une cause pathologique déterminée, mais constituent un ensemble qui est lui-même désigné par le terme générique de « syndrome » fibromyalgique (Nacu et Bénamouzig, 2010

). En l’absence de biomarqueurs et de mécanismes biologiques causaux reconnus, les douleurs et troubles dont souffrent les personnes atteintes ne sont pas considérés par tous comme la conséquence d’une cause pathologique déterminée, mais constituent un ensemble qui est lui-même désigné par le terme générique de « syndrome » fibromyalgique (Nacu et Bénamouzig, 2010 ).

). ). Dans ce mouvement, les sociétés occidentales n’ont eu de cesse de médicaliser des thèmes sociaux (Barker, 2008

). Dans ce mouvement, les sociétés occidentales n’ont eu de cesse de médicaliser des thèmes sociaux (Barker, 2008 )6

, les normes médicales s’imposant alors sur les normes individuelles (Weber, 2011

)6

, les normes médicales s’imposant alors sur les normes individuelles (Weber, 2011 ). Dès les années 1970, les dérives possibles de ce phénomène ont été condamnées, entre autres par les travaux d’Ivan Illich contre la médicalisation de la vie (Illich, 1975

). Dès les années 1970, les dérives possibles de ce phénomène ont été condamnées, entre autres par les travaux d’Ivan Illich contre la médicalisation de la vie (Illich, 1975 ). Aussi, l’émergence du SFM s’inscrit dans une société où un label médical de maladie est préférable à toute autre identité sociale « négative », puisqu’il permet un allégement des responsabilités sociales et politiques attribuées à son porteur en en faisant une innocente victime de mécanismes biologiques (Wolfe, 2009

). Aussi, l’émergence du SFM s’inscrit dans une société où un label médical de maladie est préférable à toute autre identité sociale « négative », puisqu’il permet un allégement des responsabilités sociales et politiques attribuées à son porteur en en faisant une innocente victime de mécanismes biologiques (Wolfe, 2009 ). Selon certains auteurs, si les critères de classification définis par l’ACR en 1990 paraissent pour certains anachroniques à l’ère de la biomédecine, il s’agissait alors de légitimer une souffrance malgré un manque de consensus de la communauté médicale en ayant recours à l’autorité épistémique de critères « mesurables » par un professionnel de santé pour réduire la dépendance à l’évaluation subjective des patients (Barker, 2002

). Selon certains auteurs, si les critères de classification définis par l’ACR en 1990 paraissent pour certains anachroniques à l’ère de la biomédecine, il s’agissait alors de légitimer une souffrance malgré un manque de consensus de la communauté médicale en ayant recours à l’autorité épistémique de critères « mesurables » par un professionnel de santé pour réduire la dépendance à l’évaluation subjective des patients (Barker, 2002 ; Barker, 2005

; Barker, 2005 ). Avec l’utilisation de ces critères, il a été possible de traduire en diagnostic les plaintes de patient(e)s, en écartant ce qui était la seule catégorie diagnostique alors disponible – des douleurs d’origine psychogène – jugée trop stigmatisante (Barker, 2005

). Avec l’utilisation de ces critères, il a été possible de traduire en diagnostic les plaintes de patient(e)s, en écartant ce qui était la seule catégorie diagnostique alors disponible – des douleurs d’origine psychogène – jugée trop stigmatisante (Barker, 2005 ).

).Identité du malade souffrant de douleur chronique dans une société contre la douleur

). Plus encore, la personne légitimée et identifiée comme malade se voit attribuer un rôle social qui lève au moins partiellement un certain nombre d’exigences que la société fait peser sur les individus et leurs activités. Mais dans le cas des symptômes médicalement inexpliqués comme l’était le SFM, la société n’accorde une telle identité que rarement et partiellement : elle ne permet pas d’être ill en l’absence de disease (Barker, 2011

). Plus encore, la personne légitimée et identifiée comme malade se voit attribuer un rôle social qui lève au moins partiellement un certain nombre d’exigences que la société fait peser sur les individus et leurs activités. Mais dans le cas des symptômes médicalement inexpliqués comme l’était le SFM, la société n’accorde une telle identité que rarement et partiellement : elle ne permet pas d’être ill en l’absence de disease (Barker, 2011 ). Alors que l’importance sociale du médecin repose sur une confiance très importante dans la médecine, les attentes des patients envers leurs praticiens sont extrêmement élevées, et lorsqu’elles se révèlent décevantes, peuvent se retourner contre ces derniers (Cathebras, 2003

). Alors que l’importance sociale du médecin repose sur une confiance très importante dans la médecine, les attentes des patients envers leurs praticiens sont extrêmement élevées, et lorsqu’elles se révèlent décevantes, peuvent se retourner contre ces derniers (Cathebras, 2003 ). Une médecine très technique, inscrite dans un système rigide, peut être limitée sur le plan de l’écoute entre patient et médecin, notamment quand la constitution d’une « identité de malade » ne va pas de soi et peut conduire à des rapports conflictuels (Weber, 2011

). Une médecine très technique, inscrite dans un système rigide, peut être limitée sur le plan de l’écoute entre patient et médecin, notamment quand la constitution d’une « identité de malade » ne va pas de soi et peut conduire à des rapports conflictuels (Weber, 2011 )7

.

)7

. ). Elle est formellement prise en charge dans les systèmes de santé depuis les années 1990, sans que toutes les barrières à son soulagement ne soient levées (Resnik et Rehm, 2001

). Elle est formellement prise en charge dans les systèmes de santé depuis les années 1990, sans que toutes les barrières à son soulagement ne soient levées (Resnik et Rehm, 2001 ). Socialement, la douleur constitue un objet médical en soi, aussi toute douleur doit avoir une explication médicale. Il est forcément possible techniquement de lutter contre la douleur, et il est forcément moral de le faire. Cette part morale fait que lorsque l’explication médicale de la douleur n’est pas satisfaisante, l’existence de celle-ci est suspecte et le patient porte la faute morale de son existence (Morris, 1991

). Socialement, la douleur constitue un objet médical en soi, aussi toute douleur doit avoir une explication médicale. Il est forcément possible techniquement de lutter contre la douleur, et il est forcément moral de le faire. Cette part morale fait que lorsque l’explication médicale de la douleur n’est pas satisfaisante, l’existence de celle-ci est suspecte et le patient porte la faute morale de son existence (Morris, 1991 ; Cathebras, 2003

; Cathebras, 2003 ). Dans d’autres sociétés ou en d’autres époques historiques, la souffrance ou le handicap chronique ne sont pas forcément perçus comme anormales, essentiellement négatives ou relevant du domaine médical (Le Breton, 2012

). Dans d’autres sociétés ou en d’autres époques historiques, la souffrance ou le handicap chronique ne sont pas forcément perçus comme anormales, essentiellement négatives ou relevant du domaine médical (Le Breton, 2012 ). En outre, ils peuvent constituer une part importante de la nouvelle identité que se construit une personne qui en souffre. Il peut donc exister une situation paradoxale dans laquelle la douleur est à la fois ce qu’il faut abolir absolument pour le monde médical occidental et en même temps une nécessité pour le patient afin d’exister socialement dans son nouvel état (Le Breton, 2017

). En outre, ils peuvent constituer une part importante de la nouvelle identité que se construit une personne qui en souffre. Il peut donc exister une situation paradoxale dans laquelle la douleur est à la fois ce qu’il faut abolir absolument pour le monde médical occidental et en même temps une nécessité pour le patient afin d’exister socialement dans son nouvel état (Le Breton, 2017 ).

).Symptômes médicalement inexpliqués : paradigme biomédical

et approche bio-psycho-sociale

), et dans le second cas une stigmatisation du malade8

. C’est ainsi que les « symptômes médicalement inexpliqués », également connus sous le terme de troubles/symptômes somatiques fonctionnels, dans lesquels demeure un écart entre la connaissance légitime des professionnels et l’expérience subjective des patients, sont souvent médicalement suspects, même lorsque leurs conséquences sont dévastatrices (Peters, 1998

), et dans le second cas une stigmatisation du malade8

. C’est ainsi que les « symptômes médicalement inexpliqués », également connus sous le terme de troubles/symptômes somatiques fonctionnels, dans lesquels demeure un écart entre la connaissance légitime des professionnels et l’expérience subjective des patients, sont souvent médicalement suspects, même lorsque leurs conséquences sont dévastatrices (Peters, 1998 ; Barker, 2008

; Barker, 2008 ; Greco, 2012

; Greco, 2012 ). La responsabilité du trouble est alors imputée au patient (Jutel, 2010

). La responsabilité du trouble est alors imputée au patient (Jutel, 2010 ).

). ; Madden et Sim, 2006

; Madden et Sim, 2006 ; Madden et Sim, 2016

; Madden et Sim, 2016 ). La tension entre le combat pour faire exister la maladie au niveau socio-médical et celui pour la faire disparaître au niveau individuel peut être particulièrement destructrice en termes d’identité et de rôle social (Barker, 2005

). La tension entre le combat pour faire exister la maladie au niveau socio-médical et celui pour la faire disparaître au niveau individuel peut être particulièrement destructrice en termes d’identité et de rôle social (Barker, 2005 ; voir également le chapitre « Approche psychosociale du syndrome fibromyalgique »). En dehors des outils communément acceptés de diagnostic, les patients doivent opposer l’authenticité de leur connaissance expérientielle à l’exactitude de l’instrumentation de la biomédecine (Barker, 2004

; voir également le chapitre « Approche psychosociale du syndrome fibromyalgique »). En dehors des outils communément acceptés de diagnostic, les patients doivent opposer l’authenticité de leur connaissance expérientielle à l’exactitude de l’instrumentation de la biomédecine (Barker, 2004 ; Swoboda, 2006

; Swoboda, 2006 ). Dans cette dernière, le corps du patient est volontairement isolé de caractéristiques qui participent de son corps « social » mais qui ne sont pas utiles pour le paradigme biomédical. Cette représentation du corps est elle-même fragmentée en composants dans lesquels le praticien ou le chercheur doivent trouver des signes qui seront l’objet d’une spécialité médicale. Dans le cas du SFM, la résultante de cette recherche a constitué une focalisation sur l’existence de points douloureux. Cette polarisation peut être l’occasion de biais, par exemple de genre puisque, de manière générale, les femmes rapporteraient plus de douleurs généralisées (Barker, 2005

). Dans cette dernière, le corps du patient est volontairement isolé de caractéristiques qui participent de son corps « social » mais qui ne sont pas utiles pour le paradigme biomédical. Cette représentation du corps est elle-même fragmentée en composants dans lesquels le praticien ou le chercheur doivent trouver des signes qui seront l’objet d’une spécialité médicale. Dans le cas du SFM, la résultante de cette recherche a constitué une focalisation sur l’existence de points douloureux. Cette polarisation peut être l’occasion de biais, par exemple de genre puisque, de manière générale, les femmes rapporteraient plus de douleurs généralisées (Barker, 2005 ).

). ). L’idée selon laquelle ces syndromes seraient en attente d’une explication que la poursuite d’une recherche classique finirait par fournir, se confronte à l’absence d’une cause simple et unique, d’un modèle théorique simple ou unifié, d’une division psyché-soma claire, de classification distincte et d’expérience partagée (Eriksen et Risor 2014

). L’idée selon laquelle ces syndromes seraient en attente d’une explication que la poursuite d’une recherche classique finirait par fournir, se confronte à l’absence d’une cause simple et unique, d’un modèle théorique simple ou unifié, d’une division psyché-soma claire, de classification distincte et d’expérience partagée (Eriksen et Risor 2014 ). En conséquence, leur compréhension appellerait à la prise en compte de leur complexité étiologique avec des causalités multiples, de leur hétérogénéité et de leur dépendance au contexte, voire à la singularité des cas (Eriksen et coll., 2013b

). En conséquence, leur compréhension appellerait à la prise en compte de leur complexité étiologique avec des causalités multiples, de leur hétérogénéité et de leur dépendance au contexte, voire à la singularité des cas (Eriksen et coll., 2013b ; Eriksson, 2015

; Eriksson, 2015 ).

). ). Ils sont ainsi essentiellement liés au contexte et, alors qu’un unique facteur causal peut avoir un nombre important de partenaires, l’effet qu’il contribuera à produire in fine dépendra du contexte de son apparition. Dans cette approche holistique, les causes et les effets interviennent par degrés, et la maladie est à considérer comme un phénomène complexe affectant un être humain dans un contexte psychosocial particulier. Il s’agirait donc de la traiter en interférant avec les chaînes de causalité (Eriksen et coll., 2013a

). Ils sont ainsi essentiellement liés au contexte et, alors qu’un unique facteur causal peut avoir un nombre important de partenaires, l’effet qu’il contribuera à produire in fine dépendra du contexte de son apparition. Dans cette approche holistique, les causes et les effets interviennent par degrés, et la maladie est à considérer comme un phénomène complexe affectant un être humain dans un contexte psychosocial particulier. Il s’agirait donc de la traiter en interférant avec les chaînes de causalité (Eriksen et coll., 2013a ). Pour étudier des syndromes complexes tels que le SFM, il faudrait donc prendre en compte de nombreux facteurs concomitants et aborder le trouble dans son évolution individuelle et collective (Eriksson, 2015

). Pour étudier des syndromes complexes tels que le SFM, il faudrait donc prendre en compte de nombreux facteurs concomitants et aborder le trouble dans son évolution individuelle et collective (Eriksson, 2015 ). Il faudrait également considérer le spectre qui va de la santé à la maladie comme un continuum au lieu de représenter les maladies comme indépendantes à la fois des patients et des circonstances (Rosmalen, 2010

). Il faudrait également considérer le spectre qui va de la santé à la maladie comme un continuum au lieu de représenter les maladies comme indépendantes à la fois des patients et des circonstances (Rosmalen, 2010 ). De tels syndromes sont donc frustrants parce qu’on ne parvient pas à les comprendre comme un simple processus linéaire. Ici, la proportionnalité n’est pas la règle, et de petites variations individuelles peuvent avoir des effets « chaotiques », frappants et non anticipés. En élargissant la définition de la maladie à « une altération qui provoque de la souffrance ou réduit la longévité » (Martínez-Lavin et coll., 2008

). De tels syndromes sont donc frustrants parce qu’on ne parvient pas à les comprendre comme un simple processus linéaire. Ici, la proportionnalité n’est pas la règle, et de petites variations individuelles peuvent avoir des effets « chaotiques », frappants et non anticipés. En élargissant la définition de la maladie à « une altération qui provoque de la souffrance ou réduit la longévité » (Martínez-Lavin et coll., 2008 ), l’approche bio-psycho-sociale rend compte d’un processus pathologique complexe et multifactoriel et évite d’évacuer uniquement comme psychiatriques les souffrances sans altération anatomique connue. Les actions efficaces relèvent alors de programmes interdisciplinaires qui traitent la personne comme un tout, centrent la relation thérapeutique sur le patient et ses particularités individuelles, et associent aux méthodes biomédicales de traitement des thérapies cognitivo-comportementales (TCC) et différentes mesures éducatives. Ces actions sont de plus en plus reconnues, en particulier par les sociétés savantes nationales et internationales, comme primordiales dans le SFM (Martínez-Lavin et coll., 2008

), l’approche bio-psycho-sociale rend compte d’un processus pathologique complexe et multifactoriel et évite d’évacuer uniquement comme psychiatriques les souffrances sans altération anatomique connue. Les actions efficaces relèvent alors de programmes interdisciplinaires qui traitent la personne comme un tout, centrent la relation thérapeutique sur le patient et ses particularités individuelles, et associent aux méthodes biomédicales de traitement des thérapies cognitivo-comportementales (TCC) et différentes mesures éducatives. Ces actions sont de plus en plus reconnues, en particulier par les sociétés savantes nationales et internationales, comme primordiales dans le SFM (Martínez-Lavin et coll., 2008 ; Weber, 2011

; Weber, 2011 ).

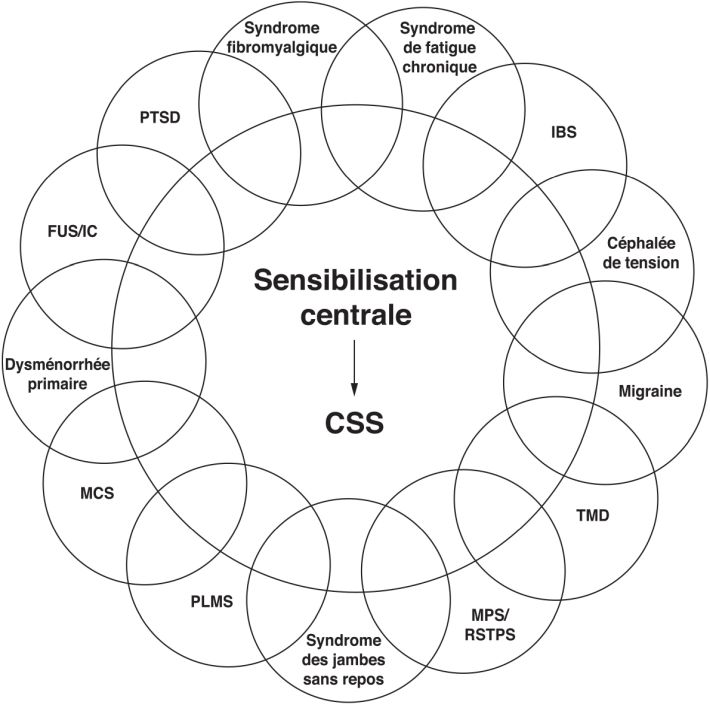

). ). Les tenants de cette conception plaident pour une compréhension et un traitement bio-psycho-social commun à ces symptômes, dans lesquels les aspects psycho-sociaux et les aspects biologiques des troubles devraient être traités comme un tout (Yunus, 2008

). Les tenants de cette conception plaident pour une compréhension et un traitement bio-psycho-social commun à ces symptômes, dans lesquels les aspects psycho-sociaux et les aspects biologiques des troubles devraient être traités comme un tout (Yunus, 2008 ).

). | Figure 3.2 Membres proposés de la famille des « syndromes de sensibilisation centrale » (CSS) (d’après Yunus et coll., 2008 ) ) |

Construction sociale de la fibromyalgie

; Barker, 2011

; Barker, 2011 ). Dans chaque société, la formation des définitions et des concepts dominants hiérarchise différemment ce qui est central et marginal, ce qui constitue une pathologie, ce qui est principalement du mental et de l’anatomique, ce qui est une anomalie tolérable, ce qui peut relever de la plainte et ce qui relève du soin et de quelle spécialité (Barker, 2005

). Dans chaque société, la formation des définitions et des concepts dominants hiérarchise différemment ce qui est central et marginal, ce qui constitue une pathologie, ce qui est principalement du mental et de l’anatomique, ce qui est une anomalie tolérable, ce qui peut relever de la plainte et ce qui relève du soin et de quelle spécialité (Barker, 2005 ). Dans nos sociétés, les personnes atteintes de troubles somatiques fonctionnels attendent beaucoup des systèmes de classification des maladies : de la reconnaissance publique de leur trouble découle l’amélioration future de leur état via la possibilité de financement de recherches, d’indemnisations individuelles, de campagnes publiques de prévention, etc. (Swoboda, 2006

). Dans nos sociétés, les personnes atteintes de troubles somatiques fonctionnels attendent beaucoup des systèmes de classification des maladies : de la reconnaissance publique de leur trouble découle l’amélioration future de leur état via la possibilité de financement de recherches, d’indemnisations individuelles, de campagnes publiques de prévention, etc. (Swoboda, 2006 ). Le manque d’identification à une pathologie organique d’un syndrome dont le symptôme dominant est la douleur, définie comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes9

», est particulièrement problématique quand le schéma normal du diagnostic biomédical est celui d’un écart de la mesure d’un marqueur biologique à certaines limites. Une démarche insistant sur la dimension biologique de la douleur fibromyalgique aurait été nécessaire pour exclure une douleur chronique persistante de la gamme des expériences humaines « normales » (Hadler et Greenhalgh, 2005

). Le manque d’identification à une pathologie organique d’un syndrome dont le symptôme dominant est la douleur, définie comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes9

», est particulièrement problématique quand le schéma normal du diagnostic biomédical est celui d’un écart de la mesure d’un marqueur biologique à certaines limites. Une démarche insistant sur la dimension biologique de la douleur fibromyalgique aurait été nécessaire pour exclure une douleur chronique persistante de la gamme des expériences humaines « normales » (Hadler et Greenhalgh, 2005 ). Une fois la catégorie médicale « fibromyalgie » instituée, celle-ci a co-construit les processus sociaux qui s’y rattachent. C’est pourquoi on constate un alignement de certaines expériences de souffrances individuelles sur la représentation désormais convenue de la FM (Barker, 2005

). Une fois la catégorie médicale « fibromyalgie » instituée, celle-ci a co-construit les processus sociaux qui s’y rattachent. C’est pourquoi on constate un alignement de certaines expériences de souffrances individuelles sur la représentation désormais convenue de la FM (Barker, 2005 ; Merskey, 2008

; Merskey, 2008 ).

).Différences culturelles

). Une des questions mises en avant par cette étude était de mesurer l’influence des différents systèmes de santé, en considérant que les directives aux Pays-Bas promeuvent davantage la multidisciplinarité et les approches biopsychosociales que celles de la Belgique. Il ressort de cette étude que les patients belges rapportent une plus grande diversité de symptômes et les associent plus fortement à leur condition, qu’ils ont une vision plus négative des conséquences et associent plus facilement des facteurs externes comme cause de leurs symptômes. Inversement, les patients hollandais rapportent préférentiellement des causes internes. Cette étude reste cependant sommaire : elle ne prend pas en compte les différences socio-démographiques au sein des populations étudiées ni des comorbidités dont souffrent les patients. Les auteurs estiment d’ailleurs qu’ils ont potentiellement laissé un grand nombre de variables confondantes et qu’ils surestiment le rôle du pays d’origine dans ces différences de perception.

). Une des questions mises en avant par cette étude était de mesurer l’influence des différents systèmes de santé, en considérant que les directives aux Pays-Bas promeuvent davantage la multidisciplinarité et les approches biopsychosociales que celles de la Belgique. Il ressort de cette étude que les patients belges rapportent une plus grande diversité de symptômes et les associent plus fortement à leur condition, qu’ils ont une vision plus négative des conséquences et associent plus facilement des facteurs externes comme cause de leurs symptômes. Inversement, les patients hollandais rapportent préférentiellement des causes internes. Cette étude reste cependant sommaire : elle ne prend pas en compte les différences socio-démographiques au sein des populations étudiées ni des comorbidités dont souffrent les patients. Les auteurs estiment d’ailleurs qu’ils ont potentiellement laissé un grand nombre de variables confondantes et qu’ils surestiment le rôle du pays d’origine dans ces différences de perception.Inégalités socio-économiques et médicalisation de problèmes sociaux

; Knudson et Park, 2007

; Knudson et Park, 2007 ), constat recoupé par exemple dans l’enquête nationale 2014 menée par l’association Fibromyalgie SOS10

. De plus, le SFM affecte fréquemment des personnes dont les professions nécessitent des tâches manuelles répétitives et des personnes dont le contrôle sur leur environnement de travail est réduit (Liedberg et Henriksson, 2002

), constat recoupé par exemple dans l’enquête nationale 2014 menée par l’association Fibromyalgie SOS10

. De plus, le SFM affecte fréquemment des personnes dont les professions nécessitent des tâches manuelles répétitives et des personnes dont le contrôle sur leur environnement de travail est réduit (Liedberg et Henriksson, 2002 ; Liedberg, 2004

; Liedberg, 2004 ; voir également le chapitre « Syndrome fibromyalgique et travail »).

; voir également le chapitre « Syndrome fibromyalgique et travail »). rapportent par exemple de plus forts taux de divorce), et perte d’autonomie faiblement compensée par des aides sociales. Pour expliquer ce phénomène, Nacu et Bénamouzig (2009

rapportent par exemple de plus forts taux de divorce), et perte d’autonomie faiblement compensée par des aides sociales. Pour expliquer ce phénomène, Nacu et Bénamouzig (2009 ) partent du constat que la possibilité d’aménager un emploi, que ce soit en termes de ressources propres ou de savoirs culturels et de capacité de négociation, constitue un facteur important d’inégalité. De même, les prises en charge polyvalentes engendrent probablement des coûts directs et indirects qui ne pourraient pas être assumés de manière égale. Ainsi, les personnes issues de milieux plus populaires affronteraient davantage de difficultés pour garder ou aménager leur emploi, pour maintenir des relations intimes ou sociales, ou encore des loisirs à l’extérieur du foyer. Selon certains auteurs, certaines de ces dimensions sociales sont occultées dans la prise en charge, voire médicalisées comme des troubles individuels (Conrad et Barker, 2010

) partent du constat que la possibilité d’aménager un emploi, que ce soit en termes de ressources propres ou de savoirs culturels et de capacité de négociation, constitue un facteur important d’inégalité. De même, les prises en charge polyvalentes engendrent probablement des coûts directs et indirects qui ne pourraient pas être assumés de manière égale. Ainsi, les personnes issues de milieux plus populaires affronteraient davantage de difficultés pour garder ou aménager leur emploi, pour maintenir des relations intimes ou sociales, ou encore des loisirs à l’extérieur du foyer. Selon certains auteurs, certaines de ces dimensions sociales sont occultées dans la prise en charge, voire médicalisées comme des troubles individuels (Conrad et Barker, 2010 ), et parfois traitées sous un angle psychologique (Cathebras, 2003

), et parfois traitées sous un angle psychologique (Cathebras, 2003 ; Hadler et Greenhalgh, 2005

; Hadler et Greenhalgh, 2005 ). Ainsi, de manière incorporée aux diagnostics de FM serait médicalisée une constellation plus ou moins large de plaintes, dont certaines concerneraient plus généralement les épreuves sociales, économiques et personnelles vécues par de nombreuses personnes, essentiellement des femmes (Barker, 2008

). Ainsi, de manière incorporée aux diagnostics de FM serait médicalisée une constellation plus ou moins large de plaintes, dont certaines concerneraient plus généralement les épreuves sociales, économiques et personnelles vécues par de nombreuses personnes, essentiellement des femmes (Barker, 2008 ), les excluant d’aides sociales mieux adaptées (Barker, 2005

), les excluant d’aides sociales mieux adaptées (Barker, 2005 ).

).Maladie de femme et femmes malades

). Historiquement, la forte proportion féminine dans le SFM a conduit à sa représentation comme trouble essentiellement féminin, ce qui repose la problématique de son origine : s’agit-il d’une preuve de son caractère socio-psychologique ou au contraire d’une conséquence d’une spécificité de la biologie féminine (Nacu et Bénamouzig, 2009

). Historiquement, la forte proportion féminine dans le SFM a conduit à sa représentation comme trouble essentiellement féminin, ce qui repose la problématique de son origine : s’agit-il d’une preuve de son caractère socio-psychologique ou au contraire d’une conséquence d’une spécificité de la biologie féminine (Nacu et Bénamouzig, 2009 ; voir également le chapitre « Épidémiologie du syndrome fibromyalgique ») ? Supportant le poids de ce questionnement, et afin de contrebalancer leurs propres doutes sur l’origine psychogène de leur souffrance, ces femmes ont tendance à mettre elles-mêmes l’accent sur les composantes physiques de leurs souffrances afin de les légitimer sur le plan médical (Barker, 2004

; voir également le chapitre « Épidémiologie du syndrome fibromyalgique ») ? Supportant le poids de ce questionnement, et afin de contrebalancer leurs propres doutes sur l’origine psychogène de leur souffrance, ces femmes ont tendance à mettre elles-mêmes l’accent sur les composantes physiques de leurs souffrances afin de les légitimer sur le plan médical (Barker, 2004 ).

).Prédominance du genre féminin dans la fibromyalgie

). Aussi, de façon plus ou moins prononcée, les femmes seraient plus soucieuses de leurs sensibilités physiques et plus enclines à les communiquer que les hommes (Briones-Vozmediano, 2016

). Aussi, de façon plus ou moins prononcée, les femmes seraient plus soucieuses de leurs sensibilités physiques et plus enclines à les communiquer que les hommes (Briones-Vozmediano, 2016 ), ce qui pourrait être un des facteurs de la forte prévalence des femmes dans les troubles somatiques fonctionnels (Knudson et Park, 2007

), ce qui pourrait être un des facteurs de la forte prévalence des femmes dans les troubles somatiques fonctionnels (Knudson et Park, 2007 ). Avec un ensemble de raisons où interagissent des éléments biologiques, sociaux et politiques, de plus forts taux de déclaration sont rapportés chez les femmes en matière de problèmes de santé chroniques, de douleur, d’inconfort physique, de symptômes dépressifs et de plus grand usage de prescription médicamenteuse (Doyal, 1995

). Avec un ensemble de raisons où interagissent des éléments biologiques, sociaux et politiques, de plus forts taux de déclaration sont rapportés chez les femmes en matière de problèmes de santé chroniques, de douleur, d’inconfort physique, de symptômes dépressifs et de plus grand usage de prescription médicamenteuse (Doyal, 1995 ; Lorber, 1997

; Lorber, 1997 ). L’émergence du diagnostic de SFM a pu constituer une tentative de donner un label légitime de maladie à une série de plaintes spécifiques, bien que cela ne semble pas être parvenu jusqu’ici à intégrer l’ensemble des dimensions impliquées (Barker, 2011

). L’émergence du diagnostic de SFM a pu constituer une tentative de donner un label légitime de maladie à une série de plaintes spécifiques, bien que cela ne semble pas être parvenu jusqu’ici à intégrer l’ensemble des dimensions impliquées (Barker, 2011 ).

). ). La littérature scientifique synthétisée ci-dessous est basée sur des recherches effectuées avant cette évolution. Aussi, il se peut que les analyses qui en ressortent se révèlent dans un avenir plus ou moins proche obsolètes. Pour autant, la représentation de la FM comme « maladie de femmes » reste une dimension majeure de la compréhension des interactions sociales qui s’y rapportent. Ainsi, la prédominance de relations thérapeutiques médecin-homme/patiente-femme, a montré une certaine tendance à délégitimer ou à minimiser la souffrance exprimée d’un côté et à renforcer la tendance de ces personnes à aller trouver des ressources, informations et soutiens en dehors du monde médical (Nacu et Bénamouzig, 2010

). La littérature scientifique synthétisée ci-dessous est basée sur des recherches effectuées avant cette évolution. Aussi, il se peut que les analyses qui en ressortent se révèlent dans un avenir plus ou moins proche obsolètes. Pour autant, la représentation de la FM comme « maladie de femmes » reste une dimension majeure de la compréhension des interactions sociales qui s’y rapportent. Ainsi, la prédominance de relations thérapeutiques médecin-homme/patiente-femme, a montré une certaine tendance à délégitimer ou à minimiser la souffrance exprimée d’un côté et à renforcer la tendance de ces personnes à aller trouver des ressources, informations et soutiens en dehors du monde médical (Nacu et Bénamouzig, 2010 ). Les inégalités de genre dans ce schéma relationnel auraient été renforcées par l’éducation des femmes dans l’acceptation de l’autorité, le refoulement de l’expérience propre et l’autocensure. De manière générale, les femmes atteintes de maladies chroniques seraient reléguées à des espaces sociaux extrêmement marginalisés, engendrés par les barrières socio-économiques et institutionnelles, tant au travail que dans les activités domestiques et récréatives (Dyck, 1995

). Les inégalités de genre dans ce schéma relationnel auraient été renforcées par l’éducation des femmes dans l’acceptation de l’autorité, le refoulement de l’expérience propre et l’autocensure. De manière générale, les femmes atteintes de maladies chroniques seraient reléguées à des espaces sociaux extrêmement marginalisés, engendrés par les barrières socio-économiques et institutionnelles, tant au travail que dans les activités domestiques et récréatives (Dyck, 1995 ; Moss et Dyck, 2002

; Moss et Dyck, 2002 ; Crooks et Chouinard, 2006

; Crooks et Chouinard, 2006 ; Crooks, 2007

; Crooks, 2007 ). En outre, les programmes de santé publique destinés aux femmes ont tendance à se focaliser sur les domaines de la reproduction et les organes qui lui sont associés. Le manque de reconnaissance des troubles somatiques fonctionnels, couplé à leurs constructions sociales comme essentiellement un problème féminin, pourrait avoir nui à l’allocation de ressources pour compenser les invalidités qu’ils entraînent. Comme dans des affections typiquement féminines, la reconnaissance et la prise en charge des conséquences du trouble est très limitée, que cela soit dans la sphère privée ou dans les politiques de santé publique (Barker, 2005

). En outre, les programmes de santé publique destinés aux femmes ont tendance à se focaliser sur les domaines de la reproduction et les organes qui lui sont associés. Le manque de reconnaissance des troubles somatiques fonctionnels, couplé à leurs constructions sociales comme essentiellement un problème féminin, pourrait avoir nui à l’allocation de ressources pour compenser les invalidités qu’ils entraînent. Comme dans des affections typiquement féminines, la reconnaissance et la prise en charge des conséquences du trouble est très limitée, que cela soit dans la sphère privée ou dans les politiques de santé publique (Barker, 2005 ; Briones-Vozmediano, 2016

; Briones-Vozmediano, 2016 ). On peut cependant noter des améliorations récentes dans ce domaine, comme par exemple dans le cas de l’endométriose11

.

). On peut cependant noter des améliorations récentes dans ce domaine, comme par exemple dans le cas de l’endométriose11

.Invisibilisation de genre et de groupe social

; Hoffmann et Tarzian, 2001

; Hoffmann et Tarzian, 2001 ). De même, la douleur des femmes serait traitée moins sérieusement que celle des hommes, même lorsque celle-ci émane d’une cause organique connue, et encore davantage quand celle-ci n’a pas été établie sur le plan biomédical (Barker, 2004

). De même, la douleur des femmes serait traitée moins sérieusement que celle des hommes, même lorsque celle-ci émane d’une cause organique connue, et encore davantage quand celle-ci n’a pas été établie sur le plan biomédical (Barker, 2004 ). Aussi, caractériser le SFM dans un vocable biomédical non-genré pourrait être une manière d’anticiper et de prévenir d’éventuelles accusations d’une volonté de délégitimer le SFM par son association à une « infériorité » a priori de la biologie féminine vis-à-vis de la douleur ou à la supposée plus grande suggestibilité féminine (Grob, 2011

). Aussi, caractériser le SFM dans un vocable biomédical non-genré pourrait être une manière d’anticiper et de prévenir d’éventuelles accusations d’une volonté de délégitimer le SFM par son association à une « infériorité » a priori de la biologie féminine vis-à-vis de la douleur ou à la supposée plus grande suggestibilité féminine (Grob, 2011 citant Barker, 2005

citant Barker, 2005 ) (voir également le chapitre « Approche psychosociale du syndrome fibromyalgique »). Une telle définition posant le problème comme étant de nature exclusivement médicale, elle éluderait la complexité des processus, les pratiques et les inégalités de genre, qui se traduisent de multiples manières par des taux plus élevés de morbidité chez les femmes (Barker, 2011

) (voir également le chapitre « Approche psychosociale du syndrome fibromyalgique »). Une telle définition posant le problème comme étant de nature exclusivement médicale, elle éluderait la complexité des processus, les pratiques et les inégalités de genre, qui se traduisent de multiples manières par des taux plus élevés de morbidité chez les femmes (Barker, 2011 ).

). ). L’image du SFM a été classiquement associée à un modèle particulier de patiente, i.e. une femme blanche d’âge moyen, figure presque exclusivement ciblée par la communication et la recherche. C’est pourquoi, d’autres personnes affectées peuvent être confrontées à un problème de nature intersectionnelle, en cumulant ce trouble avec d’autres inégalités ou stigmates sociaux. Les représentations de la sensibilité ou de la résistance à la douleur peuvent être majorées dans certains groupes sociaux, et l’influence sociale de l’évaluation de la douleur peut se cacher dans les dispositifs de mesure considérés comme neutres. Par exemple, aux États-Unis, les femmes afro-américaines atteintes de SFM auraient été rendues invisibles et leurs particularités potentielles non prises en compte (Kempner, 2017

). L’image du SFM a été classiquement associée à un modèle particulier de patiente, i.e. une femme blanche d’âge moyen, figure presque exclusivement ciblée par la communication et la recherche. C’est pourquoi, d’autres personnes affectées peuvent être confrontées à un problème de nature intersectionnelle, en cumulant ce trouble avec d’autres inégalités ou stigmates sociaux. Les représentations de la sensibilité ou de la résistance à la douleur peuvent être majorées dans certains groupes sociaux, et l’influence sociale de l’évaluation de la douleur peut se cacher dans les dispositifs de mesure considérés comme neutres. Par exemple, aux États-Unis, les femmes afro-américaines atteintes de SFM auraient été rendues invisibles et leurs particularités potentielles non prises en compte (Kempner, 2017 ; Pryma, 2017

; Pryma, 2017 ). La question a également été posée de savoir si, en plus d’un moindre accès aux soins, elles auraient pu voir leurs plaintes classées différemment (Barker, 2005

). La question a également été posée de savoir si, en plus d’un moindre accès aux soins, elles auraient pu voir leurs plaintes classées différemment (Barker, 2005 ).

).Sociabilités et personnes atteintes de fibromyalgie

). De l’autre, la constitution d’une identité de malade atteint de SFM est encouragée par l’expression publique des récits personnels dans lesquels les personnes atteintes peuvent se reconnaître et contrebalancer leurs doutes personnels et ceux de leurs proches et de l’institution (Barker, 2002

). De l’autre, la constitution d’une identité de malade atteint de SFM est encouragée par l’expression publique des récits personnels dans lesquels les personnes atteintes peuvent se reconnaître et contrebalancer leurs doutes personnels et ceux de leurs proches et de l’institution (Barker, 2002 ). D’ailleurs, si on constate le manque d’uniformité biomédicale quant à la reconnaissance du SFM, sa réalité sociale est beaucoup plus partagée (Barker, 2005

). D’ailleurs, si on constate le manque d’uniformité biomédicale quant à la reconnaissance du SFM, sa réalité sociale est beaucoup plus partagée (Barker, 2005 ).

).Importance du soutien du cercle social

). La perception de cette délégitimisation est d’autant plus forte qu’elles ont vécu des expériences de déni (Cooper et Gilbert, 2017

). La perception de cette délégitimisation est d’autant plus forte qu’elles ont vécu des expériences de déni (Cooper et Gilbert, 2017 ). Ces personnes sont ainsi dans la nécessité répétée de justifier socialement leur souffrance, et l’acceptation ou non par leurs proches de leur condition constitue un facteur de rapprochement ou d’éloignement qui impacte fortement leurs relations familiales et amicales. Plus ces relations sont éloignées, moins elles sont perçues comme compréhensives par les personnes atteintes de SFM, le syndrome constituant alors une forme de stigmate (Nacu et Bénamouzig, 2009

). Ces personnes sont ainsi dans la nécessité répétée de justifier socialement leur souffrance, et l’acceptation ou non par leurs proches de leur condition constitue un facteur de rapprochement ou d’éloignement qui impacte fortement leurs relations familiales et amicales. Plus ces relations sont éloignées, moins elles sont perçues comme compréhensives par les personnes atteintes de SFM, le syndrome constituant alors une forme de stigmate (Nacu et Bénamouzig, 2009 ), en particulier pour la perte d’autonomie qu’il engendre (Aini et coll., 2010

), en particulier pour la perte d’autonomie qu’il engendre (Aini et coll., 2010 ). Cette faible acceptation est également présente pour les plus jeunes diagnostiqués comme atteints de fibromyalgie, ce qui entraîne des difficultés à traiter avec leurs parents de la nature imprévisible et chronique de leur souffrance (Cooper et Gilbert, 2017

). Cette faible acceptation est également présente pour les plus jeunes diagnostiqués comme atteints de fibromyalgie, ce qui entraîne des difficultés à traiter avec leurs parents de la nature imprévisible et chronique de leur souffrance (Cooper et Gilbert, 2017 ).

). ). En effet, le capital social permet d’accéder à différentes ressources qui contribuent à améliorer l’état de santé (Cooper et Gilbert, 2017

). En effet, le capital social permet d’accéder à différentes ressources qui contribuent à améliorer l’état de santé (Cooper et Gilbert, 2017 ). L’adaptation aux conséquences du SFM peut nécessiter de recourir à une aide plus ou moins importante, qu’elle soit fournie par la famille, les amis ou d’autres membres du groupe social, et ce parfois pour des tâches du quotidien et domestiques (Franks et coll., 2004

). L’adaptation aux conséquences du SFM peut nécessiter de recourir à une aide plus ou moins importante, qu’elle soit fournie par la famille, les amis ou d’autres membres du groupe social, et ce parfois pour des tâches du quotidien et domestiques (Franks et coll., 2004 ; Richardson, 2007

; Richardson, 2007 ). Au total, non seulement ce support social joue un rôle dominant dans le processus d’acceptation du diagnostic et d’adaptation aux effets du trouble et à ses conséquences par la recherche notamment d’aide auprès du monde médical, mais il est également déterminant dans l’obtention de cette aide et pour faire face à son coût (Cooper et Gilbert, 2017

). Au total, non seulement ce support social joue un rôle dominant dans le processus d’acceptation du diagnostic et d’adaptation aux effets du trouble et à ses conséquences par la recherche notamment d’aide auprès du monde médical, mais il est également déterminant dans l’obtention de cette aide et pour faire face à son coût (Cooper et Gilbert, 2017 ). Le support émotionnel que le cercle social procure est également essentiel (Richardson et coll., 2007

). Le support émotionnel que le cercle social procure est également essentiel (Richardson et coll., 2007 ). La taille du réseau social et la satisfaction vis-à-vis de l’aide qu’il apporte retentissent sur l’efficacité des stratégies personnelles, à la fois parce que ce réseau procure des ressources, mais également parce que ce soutien conforte la confiance qu’ont les individus dans leurs capacités personnelles à s’adapter face à la fibromyalgie (Franks et coll., 2004

). La taille du réseau social et la satisfaction vis-à-vis de l’aide qu’il apporte retentissent sur l’efficacité des stratégies personnelles, à la fois parce que ce réseau procure des ressources, mais également parce que ce soutien conforte la confiance qu’ont les individus dans leurs capacités personnelles à s’adapter face à la fibromyalgie (Franks et coll., 2004 ).

).Rôles des collectifs de malades

). Afin de fournir des réponses et des solutions cohérentes avec leurs expériences subjectives, des individus se forment et deviennent des patients-experts, qui peuvent parfois faire front de leur expérience incorporée pour défier l’expertise médicale sur ce qui concerne leur propre souffrance (Barker, 2008

). Afin de fournir des réponses et des solutions cohérentes avec leurs expériences subjectives, des individus se forment et deviennent des patients-experts, qui peuvent parfois faire front de leur expérience incorporée pour défier l’expertise médicale sur ce qui concerne leur propre souffrance (Barker, 2008 ). Avec leurs proches, ils peuvent ainsi être amenés à se réunir en collectif pour fournir informations et soutien à leurs pairs et organiser leurs représentations institutionnelles pour défendre leurs intérêts. Les associations de malades font ainsi partie intégrante de l’histoire médicale contemporaine (Barbot, 2002

). Avec leurs proches, ils peuvent ainsi être amenés à se réunir en collectif pour fournir informations et soutien à leurs pairs et organiser leurs représentations institutionnelles pour défendre leurs intérêts. Les associations de malades font ainsi partie intégrante de l’histoire médicale contemporaine (Barbot, 2002 ). La collaboration ne s’y limite pas au niveau médecin-patient, mais associe également des chercheurs, le corps médical et le public en général (Knudson et Park, 2007

). La collaboration ne s’y limite pas au niveau médecin-patient, mais associe également des chercheurs, le corps médical et le public en général (Knudson et Park, 2007 ). Ces collectifs ne sont pas de simples agents dans une division du travail dans laquelle les médecins auraient le rôle d’experts objectifs de la physiologie et les malades une simple expérience subjective. Ils sont amenés à défendre leur propre définition de la maladie, leur vision des orientations à donner à la recherche, et discutent des traitements. Selon les cas et les contextes, les associations de malades peuvent se penser comme auxiliaires, partenaires ou opposants du milieu médical et de la recherche (Loriol, 2003

). Ces collectifs ne sont pas de simples agents dans une division du travail dans laquelle les médecins auraient le rôle d’experts objectifs de la physiologie et les malades une simple expérience subjective. Ils sont amenés à défendre leur propre définition de la maladie, leur vision des orientations à donner à la recherche, et discutent des traitements. Selon les cas et les contextes, les associations de malades peuvent se penser comme auxiliaires, partenaires ou opposants du milieu médical et de la recherche (Loriol, 2003 ).

). ). En décembre 2008, le réseau européen d’associations de patients atteints de FM (European Network of Fibromyalgia Associations) obtient ainsi du Parlement européen une déclaration invitant les États membres à reconnaître la FM comme une maladie et à œuvrer à sa prise en charge (Nacu et Bénamouzig, 2010

). En décembre 2008, le réseau européen d’associations de patients atteints de FM (European Network of Fibromyalgia Associations) obtient ainsi du Parlement européen une déclaration invitant les États membres à reconnaître la FM comme une maladie et à œuvrer à sa prise en charge (Nacu et Bénamouzig, 2010 ).

). ). De plus, si ces associations permettent de faire avancer la reconnaissance sociale d’un syndrome et l’émancipation des patients, elles n’apportent pas nécessairement cette reconnaissance en des termes strictement médicaux ou institutionnels (Barker, 2008

). De plus, si ces associations permettent de faire avancer la reconnaissance sociale d’un syndrome et l’émancipation des patients, elles n’apportent pas nécessairement cette reconnaissance en des termes strictement médicaux ou institutionnels (Barker, 2008 ).

). ). La participation aux forums et groupes de support dédiés sur Internet peut aider les personnes atteintes de FM à s’approprier leur identité de malade : se sentir mieux informé, être plus confiant dans les relations avec leur médecin, leur traitement et leur environnement social, mieux accepter leur maladie, avoir meilleur moral et estime de soi, conduire des actions collectives... (Van Uden-Kraan et coll., 2008

). La participation aux forums et groupes de support dédiés sur Internet peut aider les personnes atteintes de FM à s’approprier leur identité de malade : se sentir mieux informé, être plus confiant dans les relations avec leur médecin, leur traitement et leur environnement social, mieux accepter leur maladie, avoir meilleur moral et estime de soi, conduire des actions collectives... (Van Uden-Kraan et coll., 2008 ). Cependant, Internet étant devenu un lieu central du partage de l’expérience du SFM et de ses conséquences sociales, il agirait pour certains auteurs comme le vecteur d’une épidémie psychogène (Hazemeijer et Rasker, 2003

). Cependant, Internet étant devenu un lieu central du partage de l’expérience du SFM et de ses conséquences sociales, il agirait pour certains auteurs comme le vecteur d’une épidémie psychogène (Hazemeijer et Rasker, 2003 ). Il résulte également de ce développement que les médecins se trouvent confrontés à des patients dont les attentes peuvent être parfois extrêmement élevées et très précises. La modification de la relation médecin-patient est d’autant plus délicate que la teneur et la validité scientifique des informations issues d’Internet sont très variables (Barker, 2008

). Il résulte également de ce développement que les médecins se trouvent confrontés à des patients dont les attentes peuvent être parfois extrêmement élevées et très précises. La modification de la relation médecin-patient est d’autant plus délicate que la teneur et la validité scientifique des informations issues d’Internet sont très variables (Barker, 2008 ).

). ). Différentes souffrances peuvent ainsi être réduites à leur expression en termes de défaillances fonctionnelles (Eriksson, 2015

). Différentes souffrances peuvent ainsi être réduites à leur expression en termes de défaillances fonctionnelles (Eriksson, 2015 ), et des soucis de nature sociale ou politico-économique rapportés à une dimension purement médicale (Barker, 2005

), et des soucis de nature sociale ou politico-économique rapportés à une dimension purement médicale (Barker, 2005 ). Une autre dérive possible réside dans le danger pour certains individus de s’enfermer durablement dans un statut de malade chronique, pour lequel la communauté apporte une aide, mais dont elle ne permet pas à elle seule de sortir (Cathebras, 2003

). Une autre dérive possible réside dans le danger pour certains individus de s’enfermer durablement dans un statut de malade chronique, pour lequel la communauté apporte une aide, mais dont elle ne permet pas à elle seule de sortir (Cathebras, 2003 ).

).Entre controverses scientifiques encore non résolues

et timides reconnaissances institutionnelles

) ? La littérature analysée ne s’est attachée que marginalement à différencier le SFM vis-à-vis d’autres douleurs chroniques d’un point de vue sociologique, si ce n’est du point de vue de sa féminisation et des questions qui accompagnent celle-ci. Avec le changement des critères ACR de diagnostic et l’évolution des caractéristiques démographiques vers une répartition moins genrée, la sociologie du trouble ne pourra que se modifier. Certains éléments de ce chapitre sont donc amenés à évoluer.

) ? La littérature analysée ne s’est attachée que marginalement à différencier le SFM vis-à-vis d’autres douleurs chroniques d’un point de vue sociologique, si ce n’est du point de vue de sa féminisation et des questions qui accompagnent celle-ci. Avec le changement des critères ACR de diagnostic et l’évolution des caractéristiques démographiques vers une répartition moins genrée, la sociologie du trouble ne pourra que se modifier. Certains éléments de ce chapitre sont donc amenés à évoluer. ), est de savoir si la FM est « réelle » et que son émergence en tant qu’entité clinique n’est pas due à une construction sociale (Wolfe et Walitt, 2013

), est de savoir si la FM est « réelle » et que son émergence en tant qu’entité clinique n’est pas due à une construction sociale (Wolfe et Walitt, 2013 ; Bernstein, 2016

; Bernstein, 2016 ). Au cours de leurs entretiens avec des personnes atteintes de FM, Nacu et Bénamouzig (2009

). Au cours de leurs entretiens avec des personnes atteintes de FM, Nacu et Bénamouzig (2009 ) ont constaté l’importance des témoignages rapportant le doute des médecins généralistes et des rhumatologues consultés quant à la réalité du trouble. Pour ceux qui contestent l’organicité du SFM, et même si son diagnostic apporte un bénéfice au patient, l’usage et la promotion de ce diagnostic constituent une distorsion de l’information scientifique disponible, et entraînent une propagation sociale du SFM ainsi qu’un possible accroissement des coûts qui lui sont associés (Wolfe, 2009

) ont constaté l’importance des témoignages rapportant le doute des médecins généralistes et des rhumatologues consultés quant à la réalité du trouble. Pour ceux qui contestent l’organicité du SFM, et même si son diagnostic apporte un bénéfice au patient, l’usage et la promotion de ce diagnostic constituent une distorsion de l’information scientifique disponible, et entraînent une propagation sociale du SFM ainsi qu’un possible accroissement des coûts qui lui sont associés (Wolfe, 2009 ).

). ). Une comparaison internationale réalisée en 2017, montre une évolution vers toujours plus de formes de reconnaissance institutionnelle du SFM, même si celles-ci restent très limitées, contestées et conduisent rarement à une indemnisation (tableau 3.I

). Une comparaison internationale réalisée en 2017, montre une évolution vers toujours plus de formes de reconnaissance institutionnelle du SFM, même si celles-ci restent très limitées, contestées et conduisent rarement à une indemnisation (tableau 3.I , Schweiger et coll., 2017

, Schweiger et coll., 2017 ).

).

Tableau 3.I Reconnaissances institutionnelles internationales du SFM en 2017 (d’après Schweiger et coll., 2017 )

)

|

Pays

|

Année

|

Action de reconnaissance institutionnelle

|

|

États-Unis

|

1990

|

Publication de critères de classification par l’American College of Rheumatism

|

|

2007

|

Approbation par la Food & Drug Administration de l’indication fibromyalgie pour un médicament

|

|

|

2012

|

Règles fédérales érigées par la Social Security Administration pour l’attribution de compensations pour invalidité médicale

|

|

|

Canada

|

2012

|

Reconnaissance en tant que syndrome par la Canadian Rheumatology Association, y compris en tant que syndrome possiblement invalidant mais pas systématiquement

|

|

Australie

|

2013

|

Codification de la fibromyalgie dans leur adaptation de l’ICD-10

|

|

2014

|

Principes érigés par l’« Australian Repatriation medical Authority » concernant spécifiquement la fibromyalgie

|

|

|

France

|

2007

|

Rapport de l’Académie nationale de médecine stipulant sa reconnaissance clinique

|

|

2010

|

Rapport d’orientation de la Haute Autorité de santé recommandant une prise en charge malgré les divergences existantes concernant ses causes

|

|

|

2016

|

Rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la fibromyalgie, no14l0.

|

|

|

2017

|

Publication du livre blanc de la douleur, évoquant la fibromyalgie

|

|

|

Italie

|

2015

|

Reconnaissance en tant que syndrome chronique (pas nécessairement permanent ou invalidant)

|

Conclusion générale

Références

→ Aller vers SYNTHESE