2008

→ Aller vers ANALYSE

Depuis 300 ans, les jeux de hasard et d’argent n’ont cessé de se développer sous différentes formes, dans les sociétés occidentales. D’abord interdits en France par l’État royal et longtemps clandestins, ils ont été légalisés dans le dernier tiers du XVIIIe siècle avec la création de la Loterie royale. Les principes définis à l’époque de la plupart des jeux de hasard et d’argent perdurent encore de nos jours.

Dans les jeux de hasard et d’argent, le sujet mise de façon irréversible un bien (argent ou objet) et l’issue du jeu aboutit à une perte ou un gain, en fonction partiellement ou totalement du hasard. Ces jeux ont depuis longtemps une dimension sociale et économique. Dans le contexte social actuel (incitation aux crédits, valorisation de la consommation, explosion de l’offre des jeux), les diverses formes de dépense compulsive (des achats aux jeux d’argent) pourraient constituer une « mauvaise rencontre » entre un individu fragile face à ses désirs insatisfaits et une offre commerciale aguichante donnant l’illusion de combler un « manque à être ».

Une pratique de jeu excessive apparaît comme le produit d’une histoire personnelle et d’un contexte social, économique, historique, culturel global. Autant dire que si cette pratique est un problème de santé publique, elle a fondamentalement des causes et des conséquences sociales et, dans ce sens, elle constitue un révélateur de notre société. Si l’expertise fait une large part aux travaux psychologiques et médicaux pour l’analyse du jeu pathologique, il n’est en aucun cas question d’en évacuer les causes sociales, économiques et culturelles, susceptibles de rendre compte du jeu excessif et du

gambling1

Terme anglophone désignant les jeux de hasard et d’argent

.

L’approche sociologique des jeux de hasard et d’argent considère en effet que la plus ou moins grande « proximité » qui existe entre le joueur et son jeu dépend des rapports que le joueur noue avec son jeu, dans un contexte social et biographique donné.

Bien que l’existence de joueurs pathologiques ait été décrite dès 1929, la notion de jeu pathologique est apparue dans la littérature scientifique vers la fin des années 1980. Le joueur excessif a tout d’abord été considéré comme présentant des troubles des impulsions, puis cette pathologie s’est trouvée incluse progressivement dans le groupe des « addictions sans substances ». C’est à cette époque qu’il a été suggéré que la meilleure méthode pour étudier les troubles addictifs serait, non pas de considérer chacun d’entre eux comme une entité isolée, mais plutôt de « rechercher une origine ou un mécanisme communs aux addictions qui s’exprimeraient par une multitude d’expressions comportementales ». L’analyse de la littérature scientifique internationale sur le « jeu pathologique » conduit à proposer aujourd’hui différents modèles issus du champ psychanalytique, psychologique, psychobiologique pour rendre compte des hypothèses de travail des chercheurs sur l’addiction au jeu. Ces différents modèles intègrent les interactions multiples entre des facteurs individuels et des facteurs environnementaux. Comme pour l’addiction aux substances, l’addiction au jeu peut résulter d’une rencontre entre un produit, une personnalité et un moment socio-culturel. L’apparition récente des jeux vidéo et sur Internet ouvre de nouveaux champs de recherche sur la problématique de l’addiction.

L’identification des différents facteurs de risque et de vulnérabilité au jeu pathologique, de même qu’une meilleure connaissance des trajectoires des joueurs qui, à un moment donné, s’engagent dans des pratiques de jeu pathologique et à risque, représentent des objectifs essentiels pour construire des actions de prévention, faciliter l’accès aux soins et également poser les indications thérapeutiques les plus pertinentes.

Quelques éléments sur l’histoire des jeux de hasard et d’argent

L’histoire des jeux de hasard et d’argent en France est marquée par quatre discours principaux.

Le discours moraliste et clérical, très ancien, est hostile aux jeux pour des raisons théologiques et morales : l’utilisation du sort à des fins profanes et ludiques constitue un outrage à la Providence divine, que l’on doit seulement interroger dans les situations graves. Cette position intransigeante s’infléchit fin XVIIe-début XVIIIe siècle, où, sous l’influence des travaux mathématiques sur les probabilités, l’idée que le hasard est indifférent « per se » finit par s’imposer chez les clercs et les laïques. Le discours moraliste laïcisé se prolonge dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avec les philosophes des Lumières qui centrent désormais leurs attaques sur les conséquences sociales pernicieuses des jeux de hasard et d’argent, ainsi que sur la politique suivie par la monarchie, accusée d’avoir créé la Loterie royale de France en 1776, et favorisé ainsi la ruine des familles. Il faut noter cependant que, depuis 1566, l’État royal s’est efforcé de circonscrire les effets sociaux des jeux d’argent en limitant puis en annulant les dettes contractées au jeu. Le discours moraliste, qui considère le jeu compulsif d’abord comme un péché (XVIe-XVIIe siècles), puis comme un vice (XVIIIe siècle), influence encore au XXe siècle le regard de philosophes, tel Roger Caillois (1958), sur les jeux de hasard et d’argent.

Un discours littéraire, fortement influencé par le courant moraliste, a pris pour sujet le jeu de hasard et d’argent depuis la fin du XVIIe siècle. Au fil des pièces de théâtre et des romans, jouées ou parus depuis 1670 environ, s’est construite la figure tragique du joueur que sa passion dévorante mène à la déchéance, à la ruine et à la mort. Cette représentation se prolonge aux XIXe et XXe siècles avec les romans de Dostoïevsky, de Stefan Zweig et de Sacha Guitry.

Un discours philosophique et anthropologique, très fécond au XXe siècle, prend naissance dans les analyses de Kant et de Schiller. Ce discours, successivement illustré par J. Huizinga, M. Klein, DW. Winnicott, J. Château, R. Caillois, J. Henriot, LJ. Calvet, JM. Lhôte et C. Duflo, revalorise le jeu et les jeux en général. L’activité ludique est désormais perçue comme une activité à part entière, libre, régulée, limitée dans le temps et l’espace et qui procure joie et tension à l’être humain (J. Huzinga), une forme de comportement et une réalité sociale (J. Château, R. Caillois), un contrat qui repose sur la « légaliberté » (C. Duflo).

Le discours historique est représenté d’un côté, par des ouvrages d’érudition inventoriant et décrivant les jeux des temps passés, de l’autre, par des travaux replaçant l’activité ludique dans un contexte social global. Cette dernière catégorie d’ouvrages accorde une large place aux jeux de hasard et d’argent, étudiés au Moyen-Âge et à l’époque moderne. Leurs auteurs ont retrouvé dans les textes anciens la description du comportement de joueurs que l’on qualifierait aujourd’hui d’excessifs. Appartenant aux élites sociales de leur temps (Cour, noblesse, armée), ils se conforment à l’« ethos » de leur caste qui valorise la prodigalité et le risque. Leur attitude se rapproche des rituels du « potlatch » décrits par J. Huizinga (1951) ou des comportements « ordaliques » définis par M. Valleur (1997). C’est probablement au XVIIIe siècle, avec la diffusion et la « démocratisation » des loteries – en particulier avec la création de la Loterie royale de France en 1776 – que les milieux populaires ont été plus largement soumis aux risques du jeu excessif comme en témoignent les critiques des philosophes et les dispositions de la législation royale.

Il n’existe guère d’ouvrages historiques sérieux sur les jeux de hasard et d’argent aux XIXe et XXe siècles en France, en raison des restrictions d’accès aux archives conservées par les opérateurs des jeux ainsi que des délais légaux de consultation.

L’accès aux archives est moins contraignant en Amérique du Nord, ce qui a favorisé les recherches sur l’histoire récente des jeux de hasard et d’argent. Aux États-Unis, environ 80 % des adultes jouent au moins une fois dans l’année aux jeux d’argent. Les risques liés aux jeux de hasard et d’argent ont été dénoncés depuis 1957 par les « Gamblers Anonymous », lesquels sont entrés en 1970 dans le Conseil National du joueur compulsif aux côtés de représentants du corps médical, du clergé et d’associations d’avocats. C’est en 1980 que le jeu excessif est inscrit dans le « Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases » (DSM) établi par l’Association américaine de psychiatrie. Pour certains, cette « pathologisation » du jeu excessif pourrait conduire à minorer les facteurs explicatifs politiques, sociaux et familiaux, qui joueraient pourtant un rôle décisif. L’État, principal maître d’œuvre des divers espaces de jeu et également protecteur des citoyens, serait ainsi confronté à un dilemme social complexe qui entrave la mise en place d’une politique de prévention efficace, socialement acceptable et légitime au plan éthique.

Des mutations historiques identiques s’observent au Canada, où arguments moraux, sociaux, politiques, médicaux et économiques ont été avancés tantôt pour censurer tantôt pour légitimer le gambling. Tant que le gambling était strictement contrôlé, régulé et, dans certains cas, émanait du gouvernement, les canadiens l’ont accepté comme élément d’une politique contribuant au bien public par ses retombées économiques. Cette position a été remise en cause à la suite de l’essor du gambling, des dégâts des « Video lottery terminals » (VLTs ; appareils de loterie vidéo en français) et des machines à sous. Dans ce contexte, l’action conjuguée des responsables gouvernementaux et de l’industrie du jeu – appuyés sur des experts et des professionnels – a contribué à la naissance du concept de « jeu responsable » et au développement de programmes de prévention et d’avertissement s’adressant aux populations à risque. Selon certains, le concept de « jeu responsable » aurait transformé les problèmes sociaux liés au jeu excessif en problèmes individuels gommant leur caractère politique.

Quel est le paysage actuel des jeux de hasard et d’argent en France ?

C’est au XXe siècle que se développent en France les casinos, le PMU (Pari mutuel urbain créé en 1931) et la Loterie nationale (re-fondée en 1933). Ce sont ces trois opérateurs de jeux qui perdurent actuellement en France et dont l’État est le premier bénéficiaire.

Il existe 192 casinos en France, totalisant un chiffre d’affaires de 18,66 milliards en 2004 et 64 millions d’entrées. La plupart des casinos français sont détenus par 5 groupes d’investissement privés sous contrôle de l’État (ministères de l’Intérieur et des Finances) et des collectivités locales.

Le PMU gère les paris en dehors des hippodromes. Le Tiercé créé en 1954 a été suivi d’une augmentation du nombre de courses et d’une diversification des paris (Quarté, Quinté). Le chiffre d’affaires du PMU est estimé à 8 milliards d’euros en 2006. Il existait en 2005, 8 881 points de vente du PMU. Les paris à l’hippodrome représentent seulement 4 % des paris hippiques en France. Les moyens de parier se sont diversifiés ces dernières années avec la télévision interactive (chaîne Equidia créée en 1999), le pari sur Internet (depuis 2003) et sur téléphone mobile (depuis 2006). Au total, le nombre de parieurs s’élevait à 6,8 millions en 2005.

La Française des jeux (FDJ) gère le Loto, successeur de la Loterie nationale en 1980, le Loto sportif, le Keno ainsi que les jeux de grattage. Il s’agit d’une société d’économie mixte dont l’État détient plus de 70 % des parts sociales. Son chiffre d’affaires s’élève à 9,7 milliards d’euros en 2007. Le nombre de points de vente avoisine les 40 000 en 2005. Il est possible également de jouer sur Internet. Le nombre hebdomadaire de joueurs au Loto est de 5 millions.

Les jeux de hasard et d’argent ont connu une croissance importante depuis 40 ans. En France, le chiffre d’affaires de l’industrie des jeux autorisés est passé de 98 millions d’euros en 1960 à 37 milliards d’euros en 2006, avec une accélération ces dernières années. En 7 ans (1999-2006), les mises engagées par les joueurs ont augmenté de 77 % pour la Française des jeux, de 91 % pour le PMU-PMH

2

PMU-PMH : Pari mutuel urbain-Pari mutuel hippodrome

et de 75 % pour les casinos.

Le lancement de multiples nouveaux jeux (notamment Loto, Jeux de grattage, Rapido, Euromillions pour la Française des Jeux, Tiercé, Quarté, Quinté+ et de nombreuses autres formules pour le PMU), la légalisation des machines à sous dans les casinos et plus récemment celle du poker, la multiplication des espaces de jeu (souvent d’extrême proximité pour la FDJ et le PMU), l’informatisation et le maillage ludique du territoire national et enfin la forte médiatisation et la communication commerciale permanente pour ces produits (tirages à la télévision, publicités, sponsoring…), expliquent – pour partie – le succès et la popularité des jeux d’argent. Ils occupent désormais une place non négligeable dans les pratiques de loisirs en France. Par ailleurs, et même s’ils échappent par définition aux statistiques nationales, les jeux clandestins, mais surtout la multiplicité des sites de jeux en ligne illégaux avec des perspectives de croissance, accentuent ce constat.

Les jeux de hasard et d’argent et les activités périphériques associées ont une importance économique et financière (plus de 100 000 personnes en emplois directs) et participent au développement de nombreux secteurs économiques, culturels et commerciaux (notamment la filière cheval pour le PMU, l’animation et la vie culturelle des stations thermales pour les casinos, le sport pour la FDJ…). Ce secteur contribue d’une manière non négligeable aux finances de l’État (6 milliards d’euros) et de 200 communes. Il redistribue de l’argent aux milliers de joueurs gagnants, et également à différents organismes, structures, associations.

La réglementation et la législation, les différentes autorités de contrôle et de tutelle (administratives, fiscales et policières) mises en place historiquement par les pouvoirs publics, ont garanti l’équité et la sécurité des jeux de hasard et d’argent, tout en préservant globalement l’ordre public. Le double rôle joué par l’État – dans cette activité économique, sociale, culturelle particulière – en a assuré la protection mais aussi la croissance. Comment le conflit d’intérêt objectif qui en résulte depuis longtemps pourra-t-il désormais être pris en compte dans le cadre de la politique de jeu responsable, souhaitée par les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs du champ ludique, mais également dans le cadre de la modernisation du secteur des jeux et paris – terrestres et virtuels – voulue par l’Union Européenne (UE) ?

Qui joue aux jeux de hasard et d’argent en France ?

Les habitués des casinos sont à 41 % des inactifs sans emploi ou retraités. Les plus de 50 ans et les moins de 30 ans représentent chacun environ 30 % des joueurs de machines à sous, 57 % sont des hommes.

Les 6 millions de parieurs du PMU sont à 65 % des hommes âgés de 35 à 49 ans issus de milieux socioprofessionnels généralement modestes. Parmi ces parieurs, 55 % sont des clients réguliers qui jouent surtout le week-end, 40 % sont des joueurs occasionnels attirés par les grands événements hippiques et 5 % sont des passionnés qui jouent plusieurs fois par semaine.

En 2006, 29 millions de personnes ont joué à un jeu de la Française des jeux ; 49 % étaient des hommes, 51 % des femmes et 34 % avaient moins de 35 ans. Les joueurs présentent à peu près les mêmes caractéristiques socioprofessionnelles que la population générale avec une légère sur-représentation des ouvriers et des employés. Parmi les joueurs, il y a un peu plus de jeunes et un peu moins de seniors que dans la population générale

3

.

Les mises des joueurs ainsi que leurs dépenses nettes (leurs mises moins leurs gains) ont augmenté de façon importante au cours des dernières années. Les chiffres d’affaires des opérateurs de jeux ont également augmenté au cours des mêmes années. En 2005, les taux de retour aux joueurs représentent environ 60 % du chiffre d’affaires pour la FDJ, plus de 70 % pour le PMU et de 85 % pour les casinos. Selon le rapport du sénateur François Trucy (2006), la dépense en jeux de hasard et d’argent est estimée à 134 euros par an et par habitant.

Évolution des mises et dépenses nettes annuelles des joueurs auprès des trois opérateurs (d’après le rapport Trucy, 2006)

|

Année

|

FDJ

|

PMU

|

Casinos

|

| |

Mises (euros)

|

Dépenses nettes (euros)

|

Mises (euros)

|

Dépenses nettes (euros)

|

Mises (euros)

|

Dépenses nettes (euros)

|

|

1999

|

175,35

|

74,16

|

656,09

|

202,37

|

1 776,80

|

213,55

|

|

2005

|

309,65

|

123,88

|

1 251,27

|

341,59

|

3 108,86

|

435,24

|

Apparition des jeux vidéo et sur Internet

Ce qu’on appelle pratique vidéo ludique est un phénomène récent, apparu dans les années 1970, largement diffusé et transformé dans les années 1990 avec Internet.

Les États-Unis et le Japon sont les deux pays créateurs de jeux vidéo. Le premier jeu vidéo est produit dans les années 1950. Space War est créé en 1962 par un étudiant du Massachusetts Institute of Technology (MIT). La première console de jeu de Nintendo date de 1983.

L’univers des jeux vidéo rassemble trois courants principaux : la science-fi-ction, le jeu de rôle (notamment « Donjons et Dragons ») et la simulation, c’est-à-dire un univers technique (informatique et simulation) autant qu’un univers imaginaire et une pratique de jeu. La nouveauté qu’apportent ces jeux consiste dans le fait qu’ils proposent un espace potentiel où les joueurs agissent autant, sinon plus, qu’ils imaginent.

Les jeux vidéo sont aujourd’hui transposés pour un nouveau marché grâce à Internet donnant lieu à une nouvelle pratique multijoueurs : jeux de rôle massivement multijoueurs (MMORPG) ou jeu massivement multijoueurs (MMOG). Ces jeux peuvent durer de 20 minutes à un an, se jouer contre d’autres joueurs ou bien contre la machine, nécessiter le développement de compétences spécifiques. Le jeu « World of Warcraft » est un modèle MMORPG grand public réussi selon les industriels. Il s’agit du jeu en ligne le plus joué au monde avec 9 millions d’abonnés en 2007. Le jeu implique de 2 à 40 joueurs qui se déplacent dans tous les continents du monde. Il faut compter des centaines d’heures pour acquérir un certain niveau. Il est possible d’obtenir des gratifications dès l’entrée dans le jeu pour des épreuves faciles, puis des promesses de récompenses plus importantes accompagnent les tâches plus difficiles. Les joueurs étant toujours sur le point d’acquérir de nouvelles compétences augmentent leur temps de jeu pour obtenir ces nouvelles récompenses.

« Second Life » est un univers virtuel en 3D sorti en 2003. Espace de simulation plus que jeu, il permet à l’utilisateur de vivre une sorte de « seconde vie ». La majeure partie du monde virtuel est créée par les résidents euxmêmes qui y évoluent au travers des avatars qu’ils créent. Il s’agit également d’un forum Internet où s’échangent des débats, expositions, conférences, formations, mariages. Cet univers est fortement investi par des organisations (industries, partis politiques, grandes écoles…) qui l’utilisent comme vitrine et moyen de marketing. Il illustre un certain effacement des frontières entre monde ludique, monde économique, lieu de sociabilité et lieu d’information.

L’entrée dans la vie sociale des jeux vidéo et d’Internet est un phénomène récent. Ces jeux sont encore peu étudiés, surtout en France.

Selon une enquête française en 2002, 80 % des enfants de 8 à 14 ans disent jouer aux jeux vidéo, 53 % des enfants déclarent jouer 2 heures par semaine ou moins et 26 % passent plus de 4 heures par semaine à jouer

4

Source des données : http://www.tns-sofres.com/etudes/consumer/181202_jeuxvideo.htm

.

C’est la première fois dans nos sociétés qu’apparaît ce type de jeu, tout à fait nouveau, entièrement lié à l’extension des techniques de communication. La jeunesse des personnes les plus joueuses s’analyse comme un effet de génération, les jeux vidéo nécessitant des compétences qui relèvent d’une culture de l’écran et de l’informatique. Par ailleurs, ces pratiques ludiques correspondent à une socialisation entre pairs et à une recherche de réassurance identitaire.

Les travaux qualitatifs comme quantitatifs notent la prépondérance de la population masculine dans la pratique des jeux vidéo. Par ailleurs, leur niveau socioculturel est généralement élevé. La moyenne d’âge serait de 26 ans

5

Entre 22 et 30 ans pour Roustan (2005), 25 ans selon Yee (2001)

. Selon certains auteurs, la sur-représentation masculine s’explique parce que l’essentiel des jeux proposés correspond plus à la socialisation masculine (qui valorise l’agressivité, les jeux violents).

Concernant l’utilisation d’Internet, l’Insee indique en 2006 que parmi les jeunes utilisateurs d’Internet (15 à 18 ans), 34 % l’utilisent pour jouer. Une étude récente auprès de parieurs sportifs sur Internet indique que plus de 91 % des joueurs sont des hommes, la moyenne d’âge étant de 31 ans.

Impacts socioéconomiques et dommages liés aux jeux

La majorité des études recensées (États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre, Suède, Allemagne…) se sont intéressées aux impacts socio-économiques de la libéralisation et du développement du gambling, soit au niveau d’une communauté ou d’une localité spécifique, soit au niveau national. Ces études portent majoritairement sur les effets « problématiques » de l’exploitation du gambling : paupérisation accrue, surendettement, suicide, problèmes familiaux, divorce liés au jeu, concomitance du jeu avec des addictions « avec substance » (alcool, drogue…). Le gambling entraînerait davantage de problèmes sociaux chez les populations les plus pauvres car le pourcentage des dépenses ludiques y est plus important, même quand les sommes consacrées au jeu sont plus réduites. Le gambling peut également démanteler les liens communautaires et familiaux qui font, dans le pire des cas, que des joueurs invétérés peuvent se ruiner dans le jeu et se retrouver sans ressources.

Pour les résidents du Nevada, la légalisation des jeux a apporté des bénéfices économiques, de nouveaux emplois, mais également des coûts sociaux. Selon les habitants du Nevada, certaines personnes jouent plus qu’elles ne peuvent se le permettre, mais dans le même temps, la légalisation des jeux a donné une meilleure qualité de vie à leur communauté. Cependant, la perception de ces avantages et inconvénients varie selon les sous-populations étudiées (niveau d’éducation, travaillant ou non dans l’industrie du jeu…).

Au Canada, une enquête au sein d’une population de joueurs (pris en charge par les Joueurs anonymes) révèle environ 25 à 33 % de pertes d’emploi et de faillites personnelles liées aux jeux.

En France, une étude exploratoire menée auprès des personnes consultant l’association « SOS Joueurs » avait montré qu’une proportion majoritaire des joueurs interrogés avait été confrontée au surendettement, près de 20 % ayant commis des délits (notamment abus de confiance, vol, contre-façon de chèques…).

En termes de taux de suicide et de divorce, une enquête réalisée dans huit régions aux États-Unis, entre 1991 et 1994, ne relève pas de différence significative entre les régions qui ont un casino et les communautés témoins. Cependant, sur une période plus longue (1970-1990), une corrélation positive modeste a été observée entre le taux de suicide et la présence d’un casino dans des zones urbaines. Ce résultat n’est pas retrouvé dans l’analyse des taux de suicide avant-après la légalisation des jeux.

Les études (notamment aux États-Unis et au Canada) sont divergentes à propos du lien entre la présence d’un casino dans une région et l’évolution des taux de criminalité.

Dans une étude en Australie, le jeu problématique serait 20 fois plus élevé chez les détenus que dans la population générale. Une autre étude concerne des suspects arrêtés dans deux villes américaines. On retrouve 3 à 4 fois plus de joueurs problématiques que dans la population générale.

Coût social du jeu

Le calcul du coût social du jeu a pour objectif de fournir une estimation chiffrée des conséquences économiques et sociales néfastes de la pratique du jeu dans une aire géographique donnée à un moment donné. Pour avoir un sens, il doit impérativement reposer sur un cadre méthodologique rigoureux. L’approche économique classique, fondée sur les enseignements de la théorie du bien-être, sans être la seule possible, apparaît comme l’une des plus solides, à condition d’être conscient de son intérêt et de ses limites.

Jusqu’à présent, le domaine des jeux a été relativement peu étudié en économie. Les études s’intéressant spécifiquement au calcul du coût social sont presque toutes d’origine anglo-saxonne. Elles concernent exclusivement les jeux de hasard et d’argent et font apparaître une immense variété d’approches et de résultats. Le 1er symposium international sur les répercussions économiques et sociales des jeux de hasard et d’argent (Whistler, Canada, septembre 2000), puis la 5e conférence annuelle d’Alberta sur la recherche dans le domaine des jeux de hasard et d’argent (Banff, Canada, avril 2006) ont tenté de mettre un peu d’ordre dans cette cacophonie de lignes de recherche, mais, au final, il n’a pas encore été possible de trouver un consensus sur un cadre d’analyse des répercussions économiques du jeu. Les controverses méthodologiques concernent la définition des objectifs poursuivis (choix du point de vue et du scénario contrefactuel), la détermination des coûts à inclure dans l’analyse (questions du traitement des « transferts », des « coûts internes », des « coûts familiaux », des coûts liés à la configuration institutionnelle du pays et des « coûts discrétionnaires ») et des méthodes de mesure de ces coûts (identification de sources de données fiables et représentatives de la population, estimation des coûts attribuables au jeu et monétarisation des coûts intangibles).

On ne peut que regretter l’absence de consensus car l’adoption d’un cadre d’analyse commun, même imparfait, aurait de nombreux avantages, notamment une meilleure lisibilité et une plus grande comparabilité des estimations proposées. Quatre études d’envergure nationale, menées aux États-Unis, en Australie, au Canada et en Suisse, méritent d’être signalées. L’étude australienne, la plus complète, sert habituellement de référence. Elle a évalué le coût social total du jeu problématique en 1997-1998 à une fourchette allant de 1,8 à 5,6 milliards de dollars australiens.

Si le coût social total du jeu est difficilement interprétable en tant que donnée brute, l’analyse de sa composition est en revanche très instructive. D’une part, les coûts liés au jeu sont, en très grande majorité (90 %), des coûts psychologiques dans le petit groupe des joueurs à problèmes et supportés par eux-mêmes et leur entourage. La comparaison avec le coût social des drogues estimé en Australie indique par ailleurs que l’activité jeu impose proportionnellement plus de coûts intangibles que la consommation de drogues licites et illicites. D’autre part, l’estimation des coûts par type de jeu révèle d’importantes différences selon les catégories et désigne les machines à sous (et les paris dans une moindre mesure) comme les plus génératrices de coûts.

Le rapport Trucy résume bien l’état de la recherche en France sur le coût social du jeu : « En France ? Rien sur le sujet comme sur le reste des jeux. Ceci est pour le moins décevant, même s’il est bien évident qu’il est extrêmement difficile de faire ces calculs ». À l’heure actuelle, nous n’avons donc pas d’autre choix que de nous appuyer sur les estimations faites à l’étranger, que l’on peut essayer d’apprécier en les comparant aux estimations du coût social faites en France dans le domaine des drogues. On constate que le coût social du jeu estimé en Australie (coûts tangibles uniquement) est à peu près égal au coût social du cannabis estimé en France (15 euros par habitant par année).

Comparaison de l’estimation du coût social du jeu en Australie (1998) avec les estimations du coût social des drogues en Australie et en France (coûts tangibles uniquement)

| |

Coût social par habitant, en eurosa

|

| |

Australie

|

France

|

|

Activité

|

CTTb

|

CTAc

|

CTA

|

|

Tabac

|

435d

|

225d

|

770f

|

|

Alcool

|

155d

|

120d

|

600f

|

|

Drogues illicites dont cannabis

|

60d

|

45d

|

45f

|

|

Jeu

|

50-160e

|

5-16e

|

15g

|

a En euros, au prix de l’année d’étude, au taux de change courant ; b CTT : coût total ; c CTA : coûts tangibles uniquement ; d Collins et Laspsley (1996), estimation pour 1992 ; e Productivity Commission (1999), estimation pour 1997-1998 ; f Kopp et Fenoglio (2006), estimation pour 2003 ; g Ben Lakhdar (2007), estimation pour 2003

L’analyse du coût social permet également de tirer un certain nombre d’enseignements utiles à l’élaboration des politiques publiques. Tout d’abord, le montant estimé apporte une justification théorique à l’intervention de l’État et en ce sens, la comparaison avec d’autres types d’activité peut aider à fixer les priorités. Ensuite, il est également très précieux pour définir la forme souhaitable de l’intervention de l’État. Ainsi, puisqu’il ressort qu’une part très importante du coût social du jeu repose sur des coûts dits « internes », c’est-à-dire les coûts que la minorité de joueurs très dépendants s’impose à elle-même, le domaine des jeux apparaît comme un domaine d’application idéal du concept de « paternalisme asymétrique ». Ce concept propose de mettre en place des politiques ciblant spécifiquement le petit groupe des joueurs à problèmes (ceux qui, à la fois, créent et supportent la plus grande partie des coûts) sans pénaliser les autres. En effet, la majorité de joueurs non dépendants génère peu, voire pas, de coûts sociaux et prend du plaisir à jouer. En outre, si on retient l’hypothèse d’une rationalité limitée liée à une incohérence temporelle chez les joueurs dépendants, il peut être utile de favoriser les mécanismes d’auto-contrôle (les interdictions volontaires dans les casinos par exemple) qui permettent aux joueurs de ne pas succomber à leurs préférences et les aident à sortir de leur dépendance. Enfin, il est essentiel que les politiques publiques ciblent prioritairement les jeux produisant le plus de coûts et s’adaptent au développement des jeux sur Internet.

L’analyse de la littérature sur le coût social du jeu révèle l’étendue des débats en cours et souligne la nécessité de poursuivre la recherche. Alors que les Français semblent de plus en plus attirés par les jeux de hasard et d’argent et que l’offre de jeux est en pleine évolution, il serait plus qu’utile de disposer d’indicateurs pour la France.

Quelles sont les motivations des joueurs ?

Un certain nombre d’études sociologiques se sont intéressées aux motivations de populations homogènes spécifiques. Ainsi, pour les plus de 65 ans, se relaxer et s’amuser, passer le temps, lutter contre l’ennui sont les motivations les plus citées par les joueurs. D’autres études ont analysé par exemple les motivations de quatre communautés ethniques différentes (maghrébine, chinoise, haïtienne et centre-américaine) à Montréal : pour ces communautés, l’espoir de faire des gains significatifs et d’améliorer leur situation économique, constitue une motivation importante au jeu. Le souhait de se rapprocher de la culture du pays d’accueil pour ne pas se sentir exclu est également une motivation pour le jeu même si cette pratique est en contradiction avec la culture traditionnelle d’origine (par exemple maghrébine). Le fait de croire à la chance et au surnaturel intervient dans les représentations du jeu pour les cultures chinoise et haïtienne. Le jeu fait partie de la vie sociale et familiale dès le plus jeune âge dans les pays d’Amérique centrale.

Des travaux sociologiques ont étudié les comportements, rituels, circulations, échanges, conversations des joueurs. L’étude fine des joueurs, en situation naturelle de jeu, est utile pour comprendre la perspective sociale et culturelle des jeux d’argent contemporains, y compris quand leur pratique apparaît excessive aux représentations de sens commun.

Ces recherches qualitatives permettent de mieux cerner les différentes « catégories » de joueurs, non pas d’un point de vue sociologique vis-à-vis de caractéristiques sociales, mais en fonction des pratiques de jeu. Certains auteurs ont proposé une typologie des joueurs en huit catégories ou portraits psychosociologiques représentant chacun 8 à 21 % de la population étudiée : l’individualiste, le décalé, le dilettante, l’élitiste, l’entreprenant, l’aventurier, le sérieux, le conservateur. Chacun de ces profils peut être positionné par rapport à deux axes : niveau de risque ou de sécurité, niveau d’implication dans l’acte de jouer (s’amuse/joue).

La biographie, le témoignage, le portrait sont également sollicités dans les études sociologiques qualitatives. Une « conversation sociologique avec un joueur » montre que l’histoire de jeu du joueur problématique s’inscrit dans son histoire de vie et sa biographie. Par ailleurs, cette conversation illustre le va-et-vient dans lequel se débattent souvent certains joueurs excessifs, entre « la mise à distance esthétique de la pratique problématique du jeu, et la douloureuse confrontation avec le réel ».

Approches psychanalytiques du jeu

Le texte psychanalytique le plus célèbre sur le jeu reste « Dostoïevski et le parricide » de Freud (1928) qui contient une part essentielle des réflexions psychanalytiques sur le jeu dans lequel « on ne peut voir (…) autre chose qu’un accès indiscutable de passion pathologique ».

Cette passion, selon Freud, a la fonction psychique d’une conduite d’autopunition : « Quand le sentiment de culpabilité de Dostoïevski était satisfait par les punitions qu’il s’était infligées à lui-même, alors son inhibition au travail était levée et il s’autorisait à faire quelques pas sur la voie du succès ». Le parricide, qui hante l’œuvre de l’écrivain, serait la clé de voûte de sa conduite masochiste.

Ce texte propose, comme mécanisme profond de la conduite du joueur pathologique, une problématique qui est celle de l’intégration de la Loi, dans la mesure où le meurtre du père, et les mécanismes de son refoulement ou de son dépassement, sont à la fois à la base, pour l’individu, de la constitution des instances morales, et pour l’humanité, une condition de l’intégration de l’individu comme membre de la communauté humaine, de la civilisation.

La passion du jeu est connotée expressément par Freud à une dimension pathologique. Ainsi, le jeu, « passion pathologique » ruineuse, prend valeur de conduite de « châtiment de soi-même » corrélée au vœu de « mise à mort du père ».

Selon Bergler (1936, 1957), comme dans le cas de Dostoïevski, les joueurs pratiquent « le jeu pour le jeu », et pour le mystérieux frisson (thrill), sensation ineffable réservée aux initiés. Le joueur est à considérer comme un névrosé, animé par un désir inconscient de perdre, donc par le masochisme moral, le besoin inconscient d’autopunition. Expression d’une « névrose de base » correspondant à une régression orale, le jeu serait la mise en acte d’une séquence toujours identique, représentant une tentative illusoire d’éliminer purement et simplement les désagréments liés au principe de réalité, au profit du seul principe de plaisir.

Cette opération nécessite un retour à la fiction de la toute-puissance infantile, et la rébellion contre la loi parentale se traduit directement, chez le joueur, par une rébellion latente contre la logique. L’agression inconsciente (contre les parents, représentant la loi, et la réalité), est suivie d’un besoin d’autopunition, impliquant chez le joueur la nécessité psychique de la perte. Le cynisme, la froideur apparente, la maîtrise affichée par les joueurs ne seraient que le masque d’un sentiment de faiblesse infantile. Le cynisme serait tentative de justification ou d’attribution à tous les autres, de sentiments aussi hostiles que ceux qu’inconsciemment le joueur entretient vis-à-vis des figures parentales. La superstition, les rituels « magiques », seraient la règle, malgré les protestations véhémentes des joueurs à ce sujet. Au même titre que les systèmes ou martingales censés conduire au gain, ces artifices ne seraient que l’expression brute de la croyance mégalomaniaque infantile dans la capacité à diriger le destin.

Ainsi, Bergler élabore une liste de critères permettant de « définir » le joueur pathologique, en contrepoint du joueur « social » ou récréatif : prise habituelle de risques, envahissement de la vie par le jeu, optimisme pathologique, incapacité de s’arrêter de jouer, escalade des enjeux, « frisson » du jeu.

Fenichel (1945) décrit le jeu comme un « combat contre le destin », et le jeu pathologique comme une perte de contrôle : « Sous la pression des tensions internes, le caractère badin peut se perdre ; le Moi ne peut plus contrôler ce qu’il a mis en train, et est submergé par un cercle vicieux d’anxiété et de besoin violent de réassurance, angoissant par son intensité. Le passe-temps primitif est maintenant une question de vie ou de mort. » Fenichel fait par ailleurs la distinction entre des névroses « compulsives », où le sujet est obsédé par l’idée, comme imposée de l’extérieur, de commettre un acte, et contre laquelle il lutte, et des « névroses impulsives », où l’acte est commis de façon syntone au moi. La base de la classification des « troubles du contrôle des impulsions » du DSM trouve ici son origine, et Fenichel classe dans les névroses impulsives, outre le jeu, la pyromanie et les fugues impulsives.

Jacques Lacan (1978), dans son séminaire sur la lettre volée, pose de façon plus philosophique et lapidaire la question du joueur : « Qu’es-tu, figure du dé que je retourne dans ta rencontre (tuch) avec ma fortune ? Rien, sinon cette présence de la mort qui fait de la vie humaine ce sursis obtenu de matin en matin... ». Dans cette approche « de sens », la psychanalyse rejoint des questions philosophiques, voire cosmologiques…

La dimension impérative de la passion prime sur la composante interrogative du jeu : défiant les « lois mécaniques » du hasard et leurs calculs, le joueur somme l’Autre de se manifester et de lui signifier son droit à l’existence, dévoilant ainsi les termes d’une mathématique terrifiante de la relation à l’Autre, sous le joug de la procédure ordalique. La logique sous-tendant l’ordalie compulsive du joueur conduit Marc Valleur (1991) à modifier l’équation freudienne de la compulsion à perdre du joueur : « s’il ne joue certes pas pour gagner, il ne joue pas non plus pour systématiquement perdre, mais pour les instants vertigineux où tout – le gain absolu, la perte ultime – devient possible ».

Approches cognitives

Plusieurs travaux s’intéressent aux croyances « irrationnelles » observées chez les joueurs. Ces travaux soulignent en particulier chez les joueurs l’illusion de contrôle, la méconnaissance de « l’indépendance des tours », les superstitions et corrélations illusoires. L’illusion de contrôle est le fait que les joueurs attribuent à leur habileté ou à leur savoir les résultats de séquences purement hasardeuses. Cette illusion de contrôle est augmentée par tous les aspects « pseudoactifs » du jeu (les machines à sous avec des leviers, les tickets de loterie qu’il faut remplir soi-même…). Ils s’attribuent plus ou moins « magiquement » le pouvoir de prédire des résultats, par exemple en faisant des « martingales ».

Qu’il s’agisse de machines à sous, de roulette, ou d’autres jeux, certains joueurs pensent que les résultats d’une séquence de jeu vont dépendre des résultats des « tours » précédents, alors que les dispositifs sont conçus pour que chaque tour soit indépendant des autres. L’erreur du joueur consiste à croire qu’une série perdante doit être suivie d’une série gagnante, et l’erreur de la « série gagnante » à croire au contraire qu’une série va forcément se poursuivre. Ces deux erreurs sont des variantes de la non reconnaissance de l’indépendance des tours. La « chasse », le fait de tenter de se refaire, est souvent présentée comme spécifique du jeu excessif, mais parfois comme une variante de ces erreurs.

Enfin, les superstitions et corrélations illusoires, extrêmement fréquentes et variées, sont parfois encouragées par les publicités ou les dispositifs ludiques. Les « quasi gains » constituent des facteurs de renforcement de la conduite de jeu.

Il convient cependant de noter qu’il existe des jeux de semi-habileté, dans lesquels il y a un certain effet des connaissances (pronostics par exemple) ou du savoir-faire du joueur (poker par exemple), et qui entraînent également des situations de jeu excessif.

On constate que les erreurs cognitives sont retrouvées chez tous les joueurs ; elles sont sans doute plus fréquentes chez les joueurs excessifs. Mais, ceci ne permet pas d’affirmer une relation causale. On constate par ailleurs qu’une meilleure connaissance des statistiques, des probabilités et des dispositifs ludiques n’influence que peu les pratiques ludiques elles-mêmes.

Certains auteurs décrivent chez les joueurs problématiques une stratégie de fuite de la réalité ou des affects négatifs et la recherche de distraction par un engagement dans une tâche de substitution. Le jeu sert également à « remplir un vide », à tenir lieu de socialisation, à éviter les responsabilités. Une dimension de cercle vicieux apparaît aux joueurs eux-mêmes, l’illusion de contrôle jouant un rôle (secondaire) dans le maintien du processus.

Nombre de travaux qui ont étudié l’excitation des joueurs lors des séquences de jeu en situation « naturelle » montrent que l’excitation est plus forte lors des gains. L’idée d’une tolérance à cette excitation chez les joueurs réguliers reste toutefois à démontrer.

Les relations entre jeu, prise de risque et recherche de sensations sont complexes et impliquent de prendre en compte les différents types de jeu, l’histoire de la pratique ludique et la typologie des joueurs. La recherche de sensations peut être considérée comme un indicateur de la tendance à jouer, mais elle ne permet pas de distinguer les joueurs problématiques des autres joueurs.

Il est également possible de situer les dimensions de prise de risque ou de recherche de sensations dans le cadre de la trajectoire du sujet, la conduite de jeu n’ayant pas la même signification dans les différentes phases de cette trajectoire. Une conduite initialement « aventureuse » au moment de la découverte du jeu et de l’initiation peut devenir, au fil de l’installation de l’habitude, un refuge dans une routine désormais prévisible.

Impulsivité et capacité d’autorégulation

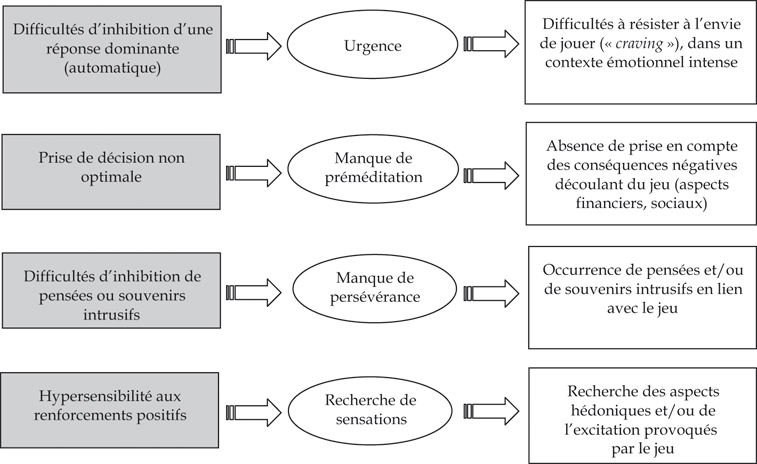

L’impulsivité qui résulte d’une difficulté d’autorégulation ou d’autocontrôle est au cœur de la définition du jeu pathologique. De nombreuses études ont exploré les relations entre le jeu problématique/pathologique et les aspects contrôlés versus plus automatiques (motivationnels) de l’autorégulation.

Les relations entre le jeu problématique ou pathologique et les aspects contrôlés de l’autorégulation ont été examinées de deux façons : à partir de questionnaires qui évaluent l’impulsivité (laquelle est ainsi considérée comme résultant de faibles capacités d’autorégulation), et à partir de tâches cognitives qui explorent les fonctions exécutives (telles que les capacités d’inhibition, de planification, de flexibilité…) et les capacités de prise de décision.

La plupart des études ayant utilisé des questionnaires d’impulsivité ont montré des niveaux d’impulsivité plus élevés chez des joueurs pathologiques que chez des participants témoins. Ces études ont révélé des liens positifs entre hauts niveaux d’impulsivité et profil de joueurs à risque au sein de la population générale ou dans des populations d’étudiants universitaires. Par ailleurs, le niveau d’impulsivité constitue un facteur prédictif de la sévérité des symptômes de jeu pathologique ; il est également lié à une plus grande probabilité d’abandonner une prise en charge psychothérapique et à une moindre efficacité de cette dernière.

Les études ayant exploré les aspects contrôlés de l’autorégulation au moyen de tâches cognitives ont obtenu des résultats plus hétérogènes que les études à base de questionnaires. Cependant, des difficultés ont été observées, en lien avec le jeu pathologique et/ou problématique, dans la capacité d’inhiber une réponse dominante (ou automatisée), dans la capacité de prendre en compte les conséquences positives ou négatives d’une décision, dans la capacité de différer des récompenses, de se projeter dans le futur et d’estimer le temps.

Les liens entre jeu problématique/pathologique et les aspects automatiques de l’autorégulation (essentiellement explorés par l’intermédiaire de questionnaires évaluant la recherche de sensations ou des concepts apparentés) sont nettement plus équivoques que les relations unissant le jeu problématique/pathologique et les aspects contrôlés (exécutifs) de l’autorégulation. Ce problème tient vraisemblablement au fait que les échelles utilisées pour explorer la recherche de sensations n’évaluent pas les activités spécifiques par lesquelles un joueur recherche des récompenses et/ou des stimulations. Néanmoins, les études ayant examiné la recherche de sensations chez les joueurs ont fourni certaines données intéressantes, suggérant de futures pistes de recherche. Ainsi, un lien positif a été observé entre la recherche de sensations et le nombre d’activités de jeu pratiquées. Il a également été observé que des joueurs réguliers se distinguaient quant à leur niveau de recherche de sensations selon les activités de jeu pratiquées. Ainsi, des joueurs privilégiant le jeu en casino ont une recherche de sensations plus élevée que les personnes pariant sur les courses de chevaux et les personnes faisant des paris sur les lieux de course ont une recherche de sensations plus élevée que des personnes jouant dans les cafés.

Pour l’essentiel, il apparaît que les difficultés d’autorégulation sont en lien avec le jeu problématique/pathologique. Cependant, l’apport des études ayant exploré cette question reste assez limité dans la mesure où ces études ont été réalisées sans référence claire à un modèle théorique spécifiant à la fois les différentes facettes de l’autorégulation ou de l’impulsivité (avec les mécanismes cognitifs et motivationnels associés) et la contribution de chacune de ces facettes au développement, au maintien et/ou à la rechute du jeu pathologique. Il s’agirait en particulier de considérer les relations complexes qu’entretiennent le niveau motivationnel et le niveau d’autorégulation contrôlée (fonctions exécutives et prise de décision) à différents moments de la création d’habitudes de jeux. Ainsi, le passage du statut de joueur « social » à celui de joueur « à problèmes » pourrait résulter de l’interaction entre une hypersensibilité aux renforcements positifs liés au jeu (aspects motivationnels de l’impulsivité) et de faibles capacités exécutives (aspects exécutifs de l’impulsivité).

Enfin, il faut relever que la caractérisation du joueur pathologique comme un être essentiellement impulsif, irrationnel et dépendant (caractérisation largement déterminée par le contexte social et culturel dans lequel l’entité « joueur pathologique » est née) a considérablement limité l’exploration des multiples facteurs psychologiques (conscients et non conscients) qui motivent le joueur. De plus, cette conception a conduit à des explorations transversales et statiques de personnes considérées comme appartenant à une catégorie distincte et limitée, plutôt que de considérer le jeu problématique comme une étape particulière pouvant affecter un grand nombre de personnes dans leur trajectoire de joueur.

Facteurs de vulnérabilité et trajectoires

Les facteurs de risque et de vulnérabilité sont d’une part des facteurs liés à l’objet d’addiction ou facteurs structurels, d’autre part des facteurs liés à l’environnement et au contexte ou facteurs situationnels, et enfin des facteurs liés au sujet ou facteurs individuels.

Du point de vue des facteurs structurels, les différents types de jeu font l’objet d’une attention de plus en plus grande au niveau de la littérature scientifique internationale avec l’idée que tous ne comportent pas le même risque addictif. À ce titre, plusieurs auteurs considèrent que plus le délai entre la mise et le gain attendu est réduit, et plus la fréquence possible de répétition du jeu est élevée, plus ce risque serait grand. Un tel constat mérite certainement confirmation à travers des études bien menées.

L’impact d’un gros gain initial est un des facteurs classiques d’installation du jeu excessif. Ce facteur est retrouvé dans les études portant sur des joueurs pathologiques rencontrés en consultation.

Le développement des jeux de hasard et d’argent sur Internet, tout à fait manifeste depuis quelques années, oblige à réfléchir à la place et à l’impact spécifique de ce média. Les rares études sur ce sujet mettent en avant les notions d’anonymat, d’accessibilité, de désinhibition et de confort, susceptibles de favoriser des pratiques d’abus et de dépendance. L’impact de l’offre et de la disponibilité des jeux en termes de facteurs de risque fait l’objet de discussions comme pour d’autres addictions.

Du point de vue des facteurs situationnels, c’est avant tout l’impact des facteurs socioéconomiques qu’il faut mettre en avant, avec la notion bien établie qu’un support social réduit et un bas niveau de ressources-emploi se trouvent corrélés avec la prévalence du jeu pathologique et du jeu à risque. Plusieurs études se sont intéressées à la position et l’investissement des parents en termes de facteur de risque ou de protection vis-à-vis des conduites de jeu excessif (gambling) de leurs enfants. Elles mettent en avant que la place et l’acceptation du jeu par les parents ont un impact sur la fréquence des conduites de jeu et des problèmes liés au jeu chez les enfants et également que l’autorité bienveillante est une position plus protectrice qu’un climat familial plutôt laxiste ou au contraire marqué par l’autoritarisme.

Du point de vue des facteurs individuels, l’initiation au jeu s’est faite dans la majorité des cas durant la période de l’adolescence ; c’est ce que tendent à montrer les études portant sur des joueurs pathologiques consultant des structures de soins spécialisés. La précocité du contact avec le jeu semble un facteur de gravité, à l’image de ce qui prévaut dans les addictions à des substances psychoactives. Les personnes âgées constituent une population à risque pour les loteries et les machines à sous.

Les antécédents familiaux de jeu pathologique (avec la notion d’agrégation familiale), de conduites addictives, de personnalité anti-sociale et, à un moindre degré, les autres troubles mentaux apparaissent plus importants chez les joueurs pathologiques. Des antécédents de maltraitance dans l’enfance ont été retrouvés associés à des conduites de jeu pathologique plus précoces et plus sévères. De la même manière, des comorbidités psychiatriques constituent des facteurs de risque indiscutables d’une initiation de la conduite de jeu quand elles sont préexistantes, et pour son aggravation dans tous les cas.

Il apparaît que les facteurs de risque et de vulnérabilité sont du même ordre que ceux retrouvés à propos de l’ensemble des conduites addictives, en particulier les addictions à des substances psychoactives. Le sujet le plus à risque de s’engager dans des conduites de jeu pathologique aurait ainsi le profil d’un homme jeune, sans emploi et à faibles revenus, célibataire et peu intégré sur le plan socioculturel.

Plusieurs études se sont spécifiquement intéressées à l’association de conduites de jeu pathologique à d’autres conduites addictives, en particulier l’alcool, ainsi qu’à des conduites impulsives et délinquantes, surtout chez des hommes jeunes. Elles font apparaître que les troubles précoces du comportement et de l’attention précèdent différents troubles addictifs et de conduites. Le jeu pathologique comme la plupart des autres conduites addictives, résulterait de la combinaison de différents facteurs de risque et de vulnérabilité, combinaison (en proportions variables) qui vient spécifier au cas par cas le profil de chaque situation et parcours.

Concernant les trajectoires, il existe peu d’études consacrées à ces parcours et la plupart ne permettent pas de préciser la chronologie exacte de l’histoire des pratiques plus ou moins contrôlées de jeu de hasard et d’argent.

Quelques études bien menées ont cependant, au cours des toutes dernières années, permis de mesurer l’absence de stabilité dans le temps du statut de joueur pathologique.

Le fait que ces problèmes de jeu apparaissent, à un niveau individuel, plus transitoires et épisodiques que continus et chroniques incite fortement à développer des études de cohortes en population générale sur de longues durées. De telles études devraient mieux cerner la réalité complexe de ces parcours et les facteurs en jeu dans les périodes de rétablissement et aussi de rechute, de façon à en tirer le maximum d’enseignements en termes de prévention et d’indication thérapeutique.

Apport des neurosciences

L’essentiel des données publiées dans le domaine des neurosciences concerne les addictions dues aux substances psychoactives. Cependant, comme les addictions sans subtances présentent les mêmes symptômes et même un syndrome de sevrage, on peut penser que ces manifestations cliniques reflètent les mêmes dysfonctionnements cérébraux et relèvent d’une physio-pathologie commune, celle de l’Addiction

6

L’Addiction (avec une majuscule) caractérise la maladie chronique à rechute et le syndrome commun à toutes les addictions et l’addiction (sans majuscule) caractérise une addiction à un objet.

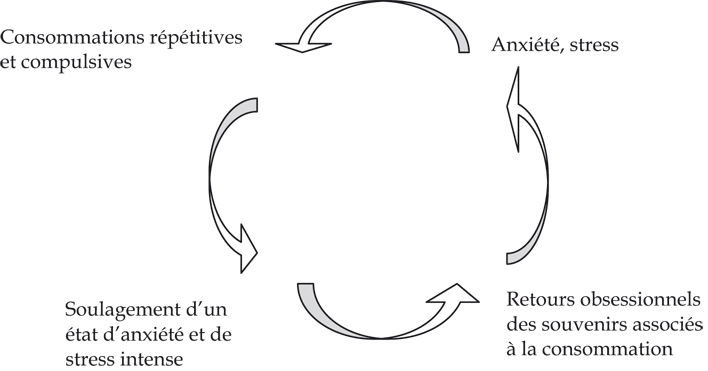

. Il est généralement admis que le syndrome d’Addiction est la fin d’un processus qui s’insère dans un cycle (ou une spirale) dans la mesure où après sevrage, dans 80 % des cas, il y a rechute.

Le passage de l’usage occasionnel à l’usage chronique et à l’Addiction est cliniquement caractérisé par une perte progressive du contrôle sur la conduite de consommation et une pratique compulsive de la recherche de l’objet et de sa consommation ; et ce en dépit des conséquences graves pouvant survenir à l’individu et à son entourage, et du développement d’un état affectif négatif qui précipite la rechute.

À un stade avancé d’une pratique de consommation qui devient de plus en plus impulsive, l’individu est pris dans une spirale aliénante totalement centrée sur le seul objet.

L’Addiction étant installée, c’est-à-dire un état compulsif, le sujet s’enferme dans une autre spirale.

À ce stade ultime du processus, l’individu est en grande souffrance et les changements cérébraux plus difficilement réversibles conduisent à un état chronique de maladie qu’est l’Addiction.

Les systèmes centraux du stress et des émotions (caractérisés par différents neurotransmetteurs) participent à un fonctionnement physiopathologique qui va définir un état motivationnel puissant reflété par le passage des conduites impulsives aux conduites compulsives.

Il est important de souligner que l’Addiction concerne relativement peu de sujets au regard du nombre des consommateurs occasionnels d’objets d’addiction. Pour de nombreux auteurs, un objet d’addiction n’est addictogène que dans la mesure où il est consommé par un individu préalablement vulnérable.

Comprendre pourquoi certains sujets succombent à une addiction et d’autres pas (jusqu’à une résilience apparente) est une question essentielle. Il est admis qu’un sujet développera d’autant plus aisément une nouvelle addiction qu’il a auparavant succombé à un objet d’addiction ; mais une interchangeabilité des objets est classiquement observée. Les sujets vulnérables sont en général polyconsommateurs d’objets d’addiction. Par ailleurs, cette vulnérabilité pourrait résulter de comorbidités psychopathologiques diverses, de conditions délétères en matière d’éducation et d’environnement, de troubles de la personnalité, de trajectoires de vie stressantes. Pour comprendre le processus addictif, il faut donc l’examiner dans une perspective de vie entière et en raison d’une diathèse précoce à considérer dès le plus jeune âge. Mieux identifier cette vulnérabilité permettrait d’intervenir en prévention sur la base d’une conception solide du « pourquoi » des différences inter-individuelles et du « comment » de l’entrée dans le processus addictif. Si vulnérabilité et comorbidité ont des traductions neurobiologiques, les progrès à accomplir sont considérables avant de parvenir à des données scientifiques de référence. Même si l’addiction aux jeux présente bien évidemment des caractéristiques spécifiques, il est admis que les sources de vulnérabilité sont les mêmes que pour les autres addictions.

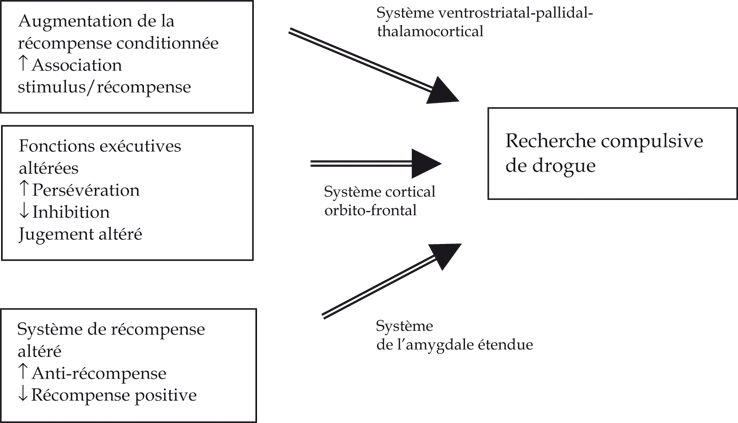

L’addiction au jeu (en particulier aux jeux d’argent et les cyberaddictions) pose aux neurosciences un problème du plus grand intérêt. La caractéristique essentielle à l’œuvre chez les joueurs est la rapidité entre perception et exécution. La prise de décision repose bien évidemment sur des connaissances, un savoir-faire, des souvenirs dont la qualité et la pertinence rendent vraisemblablement compte de la rapidité de décision et d’action. La mise en jeu de schémas mentaux préétablis existe également avec les drogues d’abus et sont à l’origine des rechutes ; les indices de l’environnement mais aussi des représentations mentales déclenchent quasi immédiatement une consommation impérieuse, impulsive, compulsive, et même un syndrome de sevrage chez un sujet n’ayant pas consommé depuis plusieurs semaines. Les recherches neurobiologiques s’orientent vers l’identification des substrats mis en jeu dans les deux situations qui semblent reposer sur des associations stimuli-réponses dans le cadre de mémoires, de connaissances et de systèmes cognitifs.

Approches neurophysiologiques

Considérer le jeu excessif comme une « addiction sans drogues » revient à émettre l’hypothèse que le risque de devenir dépendant au jeu en s’y adonnant s’apparenterait à celui que court un usager de drogues vis-à-vis de la pharmacodépendance. Cette question paraît centrale dans une réflexion sur le jeu excessif ; le jeu est-il une drogue au même titre que les psychostimulants, les opiacés, l’alcool ou le tabac ? Ce type d’addiction met-il en jeu les mêmes neurotransmetteurs ?

Dans les mécanismes de consommation de drogues, le système dopaminergique est déterminant dans la mesure où il modifie le fonctionnement d’un ensemble neuronal particulier, le « circuit de la récompense ». Ce circuit relaie toutes les informations externes et internes de l’organisme et permet au sujet de reconnaître, par l’intermédiaire de perceptions extérieures, l’existence de satisfactions potentielles de toutes sortes : nourriture, chaleur, plaisir sexuel… Les neurones dopaminergiques ne font pas partie à proprement parler du circuit de la récompense, mais leur activation stimule ce circuit et provoque une sensation de satisfaction. Les résultats des recherches neurobiologiques de ces dernières années ont convaincu la majeure partie de la communauté scientifique que la dopamine était fondamentale dans tous les événements associés au plaisir.

L’étape qui reste encore peu étudiée est celle de l’intervention de la dopamine dans la pharmacodépendance. Il est en effet tentant de considérer que c’est le plaisir que procure la drogue qui justifie que le consommateur ne puisse plus s’en passer. Ce serait le plaisir, et donc la dopamine, qui pousserait le toxicomane à rechercher la consommation de son produit. En fait, les cliniciens ont observé depuis longtemps que les toxicomanes perdent assez rapidement le plaisir associé à la consommation de drogues au profit de la recherche d’un état qui ressemble plus à un soulagement nécessaire voire indispensable. Les anglo-saxons parlent du passage de « liking » (aimer) à « wanting » (vouloir). On sait également que la vulnérabilité du toxicomane sevré vis-à-vis d’une reprise de consommation peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Or, jusqu’à présent, tous les index biochimiques mesurés chez l’animal à la suite d’administrations répétées de drogues reviennent à la normale au bout de quelques jours ou au plus tard au bout d’un mois après la dernière consommation.

En étudiant d’autres modulateurs que la dopamine, à savoir la noradrénaline et la sérotonine, il a été montré que ces deux derniers modulateurs se régulaient l’un l’autre (étaient couplés) chez les animaux normaux, c’est-à-dire chez ceux qui n’ont jamais consommé de drogues. Ce couplage correspond à une interaction entre les neurones noradrénergiques et sérotoninergiques telle que les deux ensembles neuronaux s’activent ou se limitent mutuellement en fonction des stimuli externes que perçoit l’animal ou l’individu. Lors de prises répétées de drogues, ce couplage disparaît. Ce découplage – et l’hyper-réactivité incontrôlable qu’il induit – entre les systèmes noradrénergique et sérotoninergique pourrait être responsable du malaise que ressentent les toxicomanes. Reprendre de la drogue permettrait un recouplage artificiel de ces neurones, créant ainsi un soulagement temporaire susceptible d’expliquer la rechute. La drogue serait la façon la plus immédiate de répondre au malaise.

La question qui se pose maintenant est de savoir si le découplage qui est obtenu avec la cocaïne, la morphine, l’amphétamine, l’alcool ou le tabac, peut être obtenu par le jeu. Il est bien montré que la très grande majorité des joueurs excessifs souffre de pathologies associées. Ces pathologies, en particulier la présence d’addiction à des produits comme le tabac et l’alcool, qui se développent parallèlement à la conduite de jeu excessif pourraient peut-être rendre compte de la forme pathologique du jeu.

Cependant, les psychiatres indiquent qu’il existe des joueurs pathologiques n’ayant aucune addiction ni aucun autre trouble psychique associés. On ne peut donc exclure que le simple fait de s’adonner au jeu puisse, comme le ferait une drogue d’abus, entraîner des modifications du fonctionnement du système nerveux central telles que celles que nous venons de décrire. Une des hypothèses qui pourrait être proposée serait que, chez certaines personnes, le stress et l’angoisse que peut engendrer le jeu augmentent de façon chronique la sécrétion de glucocorticoïdes et reproduisent, en l’absence de produit, des activations neuronales et un découplage analogues à ce qui est obtenu avec les substances addictives. Des recherches pré-cliniques mériteraient d’être envisagées afin d’étudier si des situations de stress chronique ou la sécrétion de molécules endogènes comme les glucocorticoïdes peuvent, à elles seules, reproduire les effets neurochimiques que produisent les drogues d’abus.

Approche clinique

Pour le clinicien, l’addiction peut être définie comme une condition selon laquelle un comportement susceptible de donner du plaisir et de soulager des affects pénibles est adopté d’une manière qui donne lieu à deux symptômes clés : échec répété de contrôler ce comportement ; poursuite de ce comportement malgré ses conséquences négatives.

L’appartenance du jeu pathologique aux « troubles du contrôle des impulsions », caractérisés, selon le DSM-IV-TR, par l’impossibilité de résister à l’impulsion ou à la tentation de commettre un acte nuisible au sujet lui-même ou à autrui, est justifiée par certains arguments, notamment le niveau élevé, confirmé par plusieurs études, de l’impulsivité chez les joueurs pathologiques. Mais l’impulsivité n’apparaît que comme l’un des éléments du jeu pathologique. Plusieurs travaux de la littérature soulignent, par ailleurs, le caractère hétérogène de cette catégorie dans le DSM et font l’hypothèse d’une appartenance des troubles du contrôle des impulsions à la catégorie des addictions comportementales, qui regrouperait donc jeu pathologique, kleptomanie, pyromanie, trichotillomanie, trouble explosif intermittent, mais également les achats compulsifs, les comportements sexuels compulsifs, l’usage compulsif d’Internet.

D’une littérature importante sur les relations entre troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et jeu pathologique, on retient les idées suivantes : des arguments cliniques (pensées intrusives, incoercibles, perte du contrôle des activités mentales) soulignent la dimension compulsive des idées de jeu et suggèrent l’appartenance du jeu pathologique au « spectre des troubles obsessionnels compulsifs ». Cependant, de nombreux arguments vont dans un sens contraire : les idées obsédantes de jeu, chez le joueur, sont égosyntoniques (guidées par la recherche de bien-être) alors que les idées obsédantes dans les TOC sont par définition intrusives et égodystoniques (on ne peut pas aller contre et sont sources de souffrance). On relève également l’absence d’arguments épidémiologiques nets montrant une co-occurrence TOC et jeu pathologique. Les données neuropsychologiques sont contrastées, certains travaux retrouvant des déficits des fonctions exécutives reliées au lobe frontal semblables chez les sujets porteurs de TOC et les joueurs pathologiques, alors que d’autres études ne montrent pas ces similarités.

Au final, aucun argument formel ne permet de considérer le jeu pathologique comme un trouble apparenté aux TOC, même si la dimension compulsive de ce comportement est évidente.

Le jeu pathologique, dans la plupart des publications récentes, est considéré comme une addiction comportementale. Des arguments cliniques renforcent cette position : les phénotypes cliniques du jeu et de la dépendance à une substance (DSM-IV-TR) sont très proches, y compris la présence chez les joueurs de symptômes de sevrage et de modifications de la tolérance (accroissement des enjeux au fil du temps). Parmi d’autres aspects cliniques communs au jeu et aux addictions, on relève une prévalence plus élevée chez les adultes jeunes, l’existence de formes à début précoce d’évolution rapide et grave, l’existence de formes à début tardif et d’évolution rapide « télescopée » chez les femmes, l’influence de facteurs socioculturels et ethniques. Des comorbidités élevées entre jeu pathologique et addictions mais également entre jeu pathologique et de nombreux troubles mentaux et de la personnalité sont rapportées par toutes les études.

Certains aspects communs des traitements, enfin, sont relevés : intérêt des thérapies motivationnelles, pour initier une demande authentique de sevrage ; utilité des thérapies de groupe (« Joueurs Anonymes » sur le modèle des « Alcooliques Anonymes »…) ; intérêt des thérapies cognitivo-comportementales, dans le jeu pathologique comme dans la plupart des addictions.

De nombreux arguments, cliniques, épidémiologiques, biologiques, thérapeutiques, permettent donc de considérer le jeu pathologique comme une addiction sans drogue. Ce comportement emprunte à l’impulsion et à la compulsion, comme toutes les pathologies addictives. Considérer le jeu pathologique comme une addiction a l’avantage de focaliser l’intérêt sur cette pathologie souvent méconnue, d’en favoriser le dépistage et la prise en charge au sein des programmes de soins des centres d’addictologie, de considérer enfin une catégorie subsyndromique « d’abus de jeu » sur le modèle de l’abus d’une substance dans les versions successives du DSM.

Outils de dépistage et de diagnostic

Les questions de dépistage et de diagnostic doivent être envisagées en référence aux objectifs qui leur sont liés : s’agit-il d’envisager des actions de prévention primaire, avec l’ambition de sensibiliser le plus grand nombre des pratiquants aux risques liés à leur conduite ; ou s’agit-il de repérer une conduite déjà suffisamment problématique pour avoir entraîné un certain nombre de dommages caractérisés afin de justifier une approche thérapeutique spécifique ?

Plusieurs outils sont utilisés dans le monde en matière de jeu excessif/problématique et pathologique.

Le South Oaks Gambling Screen (SOGS) est un auto-questionnaire conçu à partir du DSM-III et constitué de vingt items. Le SOGS est l’outil de référence pour le repérage du jeu pathologique de loin le plus utilisé dans le monde. Cependant, certaines limites de cet outil sont régulièrement soulignées au niveau de ses propriétés psychométriques. Une certaine surévaluation de la prévalence du jeu pathologique est mentionnée par plusieurs auteurs. Comme il s’agit d’un outil déjà ancien, certaines évolutions diagnostiques n’ont pas été prises en compte. Enfin, la pertinence de l’outil est discutée dans les populations les plus jeunes malgré l’existence d’une adaptation pour adolescent (le SOGS-RA).

La section jeu pathologique du DSM-IV (DSM-IV-jeu) est un outil de référence pour le diagnostic de jeu pathologique. Il s’agit là, comme il est habituel avec le DSM, de critères diagnostiques utilisables par le clinicien dans son évaluation. Au niveau de ses propriétés psychométriques, la fiabilité et la validité du DSM-IV-jeu ont été attestées par de multiples études. Ce DSM-IV-jeu est reconnu bien plus discriminant que le SOGS et on considère qu’en moyenne la prévalence du jeu pathologique avec le SOGS est deux fois plus élevée qu’avec le DSM-IV-jeu.

Certaines adaptations du DSM-IV-jeu doivent être mentionnées : le DSMIV-J (juvénile) et le DSM-IV-MR-J qui sont déjà des adaptations du DSM-IV-jeu pour les adolescents ; également le NODS

7

National Opinion Research Center DSM Screen for Gambling Problem

qui est un outil de dépistage en population générale de type auto-questionnaire.

La section jeu pathologique de la Classification internationale des maladies (CIM-10-jeu) est un équivalent du DSM-IV-jeu créé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1993 ; très utilisée en clinique, la CIM-10-jeu est très peu utilisée en recherche et il existe peu de publications faisant état de ses propriétés psychométriques.

L’auto-questionnaire des Gamblers Anonymous (GA-20) est un outil d’auto-évaluation à vingt questions très largement utilisé aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays, mais pour lequel il n’existe pratiquement aucune étude de validation. Il est néanmoins considéré comme très peu discriminant.

Un certain nombre d’autres outils doivent également être mentionnés :

• le questionnaire LIE/BET est un outil de pré-dépistage en population générale à deux items correspondant au critère 2 (besoin de jouer avec des sommes d’argent croissantes=BET) et au critère 7 (mensonge=LIE) du DSM-III-R qui semble présenter des propriétés psychométriques intéressantes ;

• l’Indice canadien du jeu excessif (ICJE, ou CPGI pour Canadian Problem Gambling Index) est un questionnaire de dépistage à neuf items adapté pour le Canada en deux versions, anglaise et française, dont la fiabilité et la validité apparaissent bonnes au vu de la littérature. Cet outil présente l’intérêt de donner des taux de prévalence du jeu pathologique intermédiaires à ceux obtenus avec le DSM-IV-jeu et le SOGS ;

• le Structured Clinical Interview for Pathological Gambling (SCI-PG) est un entretien clinique construit à partir du DSM-IV, et donc compatible avec le SCID (Structured Clinical Interview for DSM disorders) pour le jeu. Il semble avoir une bonne validité aux différents niveaux ;

• le Gambling Self-Efficacy Questionnaire (GSEQ) et l’Addiction Severity Index-Gambling (ASI-G) sont deux outils dont l’intérêt clinique reste à démontrer ; le premier est un auto-questionnaire d’évaluation de l’efficacité perçue par le sujet sur le contrôle de son comportement de jeu ; le deuxième correspond à une tentative de validation d’une échelle à cinq items pour le jeu à inclure dans l’Addiction Severity Index, outil d’évaluation multidimensionnel le plus utilisé dans le monde vis-à-vis des addictions à des substances psychoactives.

Des outils de dépistage et de diagnostic du jeu pathologique existent donc depuis une vingtaine d’années, ayant fait l’objet d’études de validation garantissant pour plusieurs d’entre eux de bonnes propriétés psychométriques (c’est le cas notamment pour le SOGS, le DSM-IV et l’ICJE). Le SOGS et l’ICJE sont des outils de dépistage alors que le DSM-IV-jeu est plus clairement un outil diagnostic.

Des écarts importants sont néanmoins retrouvés dans certaines études avec ces différents outils, en termes de taux de prévalence du jeu pathologique et du jeu à risque, ce qui pose des questions de seuils, justifiant des études complémentaires. De même, la pertinence de ces outils dans les populations les plus jeunes et également les plus âgées est actuellement fort discutée.

Principaux outils de dépistage et de diagnostic du jeu pathologique

|

Outils

|

Validité estimée

|

|

South Oaks Gambling Screen (SOGS)

Lesieur et Blume, 1987 ; traduit en français par Lejoyeux, 1999

|

Sensibilité de 0,91 à 0,94

Spécificité de 0,98 à 1

Valeur prédictive positive 0,96

Valeur prédictive négative 0,97

|

|

Section jeu pathologique du DSM-IV

APA, 1994 traduit en français par Guelfi et coll., 1996

|

Sensibilité de 0,83 à 0,95

Spécificité de 0,96 à 1

Valeur prédictive positive de 0,64 à 1

Valeur prédictive négative de 0,62 à 0,91

|

|

Auto-questionnaire des Gamblers Anonymous (GA-20)

|

Pas d’étude de validation

|

|

Indice Canadien du jeu excessif (ICJE)

|

Bonne fiabilité et validité

|

|

Structured Clinical Interview for Pathological Gambling (SCI-PG)

|

Pas d’étude de validation

|

|

Gambling Self-Efficacy Questionnaire (GSEQ)

|

Pas d’étude de validation

|

|

Addiction Severity Index Gambling (ASI-G) (Mc Lellan et coll., 1992)

|

Pas d’étude de validation

|

En population générale : 1 à 2 % de joueurs problématiques et pathologiques

Plus de 200 enquêtes de prévalence ont pu être recensées dans la littérature internationale, menées principalement en Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande. Il s’agit, dans une large majorité des cas, d’enquêtes spécifiques centrées sur la question du jeu de hasard et d’argent. Parfois, cette problématique est abordée dans le cadre d’une investigation plus large sur une thématique de santé ou santé mentale. Cette approche apporte une plus-value intéressante car elle permet une analyse approfondie des liens entre les déterminants et caractéristiques individuelles de santé et les comportements de jeu problématique.

La plupart des études produisent des estimations de « prévalence-vie » et/ou de « prévalence-année », c’est-à-dire qu’elles définissent la proportion de la population enquêtée ayant rempli, au cours de sa vie, ou au cours de l’année passée, le nombre de critères fixés par les outils de repérage du jeu problématique ou pathologique. On constate une évolution nette au cours du temps avec une perte d’intérêt progressive pour le concept de « prévalence-vie », auquel il est préféré celui de « prévalence-année ». Ceci est dû à la fois à la difficulté de bien mesurer le premier, plus sensible aux problèmes de mémorisation, et également au fait que la base conceptuelle sur laquelle il a été élaboré est fragilisée. Ce concept a perdu de son intérêt depuis que le caractère chronique du jeu pathologique est contesté.

Il existe une grande diversité de tests de repérage utilisés dans ces enquêtes de prévalence, répondant à une égale diversité de concepts. Néanmoins, trois principaux outils de repérage sont prépondérants pour l’application au domaine de l’épidémiologie : le South Oaks Gambling Screen (SOGS) (de loin le plus utilisé), le test adapté du DSM-IV et le Canadian Problem Gambling Index (CPGI). De même, deux concepts se dégagent :

• « joueur pathologique », qualifiant les individus dont l’état ou le comportement répond à certains critères d’un diagnostic clinique, ou d’un questionnaire-test ;

• « joueur problématique », qualifiant les individus non classés comme pathologiques mais remplissant certains critères témoignant de difficultés en lien avec leur comportement de jeu. Une définition extensive du jeu problématique inclut également le jeu pathologique.

Une très grande majorité des enquêtes de prévalence sur le jeu problématique concerne les adultes. La majeure partie de la littérature internationale porte sur la question du jeu de hasard et d’argent (gambling). Les études portant sur l’addiction à Internet ou aux jeux vidéo (playing) sont plus récentes, en nombre limité, et encore centrées sur les problèmes de concepts et de méthodes.

Le niveau de prévalence est largement dépendant de l’outil utilisé, le SOGS obtenant des prévalences supérieures à celles du DSM-IV, le CPGI donnant des prévalences intermédiaires. Ce point a été mis en évidence par certains auteurs de méta-analyses et d’enquêtes utilisant de façon simultanée plusieurs outils de repérage. Il demeure cependant largement controversé dans la littérature.

Cette situation ne facilite pas les comparaisons du niveau de prévalence du jeu problématique dans les différents pays ayant mené des enquêtes nationales à ce sujet. Néanmoins, deux pays émergent avec des prévalences en population générale relativement élevées (jeu problématique plus jeu pathologique autour de 5 %) : les États-Unis et l’Australie. Les prévalences relevées dans les quelques pays européens ayant réalisé de telles études, essentiellement au nord de l’Europe, sont nettement inférieures, se situant entre 1 et 2 %, niveaux comparables à ceux observés au Canada et en Nouvelle-Zélande. Les différences de niveau entre pays sont encore largement discutées. L’hypothèse la plus fréquemment développée est celle des différences d’accessibilité aux jeux de hasard et d’argent.