Approches psychologiques et neurophysiologique

2008

| ANALYSE |

5-

Impulsivité et capacité d’autorégulation

; Posner et Rothbart, 2007

; Posner et Rothbart, 2007 ). Les aspects automatiques de l’autorégulation correspondent à la réponse qu’apportent les systèmes motivationnels face à un stimulus signifiant. Ainsi, par exemple, dans le cas d’une personne présentant des problèmes liés au jeu, un stimulus signifiant (par exemple, le fait de passer à proximité d’un casino ou d’un bar dans lequel il est possible de s’adonner au jeu) sera susceptible d’activer automatiquement le système motivationnel d’approche, lequel modulera les différents traitements (perceptifs, moteurs…) impliqués dans les conduites d’approche et la recherche de renforcements. Les aspects contrôlés de l’autorégulation renvoient quant à eux aux processus exécutifs par lesquels une personne influence de manière volontaire ses pensées, comportements ou émotions. Ainsi, par exemple, une personne jouant quotidiennement dans un bar-tabac sur le chemin de retour de son travail utilisera ses capacités de régulation active lorsqu’elle voudra « inhiber » ce comportement devenu automatique.

). Les aspects automatiques de l’autorégulation correspondent à la réponse qu’apportent les systèmes motivationnels face à un stimulus signifiant. Ainsi, par exemple, dans le cas d’une personne présentant des problèmes liés au jeu, un stimulus signifiant (par exemple, le fait de passer à proximité d’un casino ou d’un bar dans lequel il est possible de s’adonner au jeu) sera susceptible d’activer automatiquement le système motivationnel d’approche, lequel modulera les différents traitements (perceptifs, moteurs…) impliqués dans les conduites d’approche et la recherche de renforcements. Les aspects contrôlés de l’autorégulation renvoient quant à eux aux processus exécutifs par lesquels une personne influence de manière volontaire ses pensées, comportements ou émotions. Ainsi, par exemple, une personne jouant quotidiennement dans un bar-tabac sur le chemin de retour de son travail utilisera ses capacités de régulation active lorsqu’elle voudra « inhiber » ce comportement devenu automatique.Jeu problématique/pathologique et autorégulation contrôlée

Jeu problématique/pathologique et impulsivité évaluée par questionnaire

). Dans cette perspective, les manifestations de l’impulsivité seraient à mettre en lien avec une faiblesse des mécanismes exécutifs impliqués dans la régulation active des comportements (voir par exemple Kalenscher et coll., 2006

). Dans cette perspective, les manifestations de l’impulsivité seraient à mettre en lien avec une faiblesse des mécanismes exécutifs impliqués dans la régulation active des comportements (voir par exemple Kalenscher et coll., 2006 ; Billieux et coll., 2008a

; Billieux et coll., 2008a ). Un examen de la littérature scientifique nous a permis de répertorier 41 études qui se sont intéressées aux relations entre jeu problématique/pathologique et impulsivité, à l’aide de questionnaires d’autoévaluation tels que l’échelle d’impulsivité d’Eysenck (Eysenck et Eysenck, 1977

). Un examen de la littérature scientifique nous a permis de répertorier 41 études qui se sont intéressées aux relations entre jeu problématique/pathologique et impulsivité, à l’aide de questionnaires d’autoévaluation tels que l’échelle d’impulsivité d’Eysenck (Eysenck et Eysenck, 1977 ) ou l’échelle d’impulsivité de Barratt (1985

) ou l’échelle d’impulsivité de Barratt (1985 ). La majorité de ces études ont été réalisées auprès de personnes ayant reçu le diagnostic de « joueurs pathologiques » ou considérées comme tels selon les critères du DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Revision 4). Néanmoins, quelques recherches ont également porté sur des joueurs à risque (personnes dont le jeu peut s’avérer problématique mais ne respectant pas l’ensemble des critères diagnostiques du jeu pathologique), sur des joueurs « sociaux » (personnes affectionnant le jeu mais dont les comportements de jeu ne sont pas problématiques) ou encore sur des personnes issues de la population générale (voir le tableau 5.I

). La majorité de ces études ont été réalisées auprès de personnes ayant reçu le diagnostic de « joueurs pathologiques » ou considérées comme tels selon les critères du DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Revision 4). Néanmoins, quelques recherches ont également porté sur des joueurs à risque (personnes dont le jeu peut s’avérer problématique mais ne respectant pas l’ensemble des critères diagnostiques du jeu pathologique), sur des joueurs « sociaux » (personnes affectionnant le jeu mais dont les comportements de jeu ne sont pas problématiques) ou encore sur des personnes issues de la population générale (voir le tableau 5.I pour une synthèse des études sur les liens entre impulsivité et jeu pathologique).

pour une synthèse des études sur les liens entre impulsivité et jeu pathologique). ; Langewisch et Frisch, 1998

; Langewisch et Frisch, 1998 ; Lejoyeux et coll., 1998

; Lejoyeux et coll., 1998 ; Vitaro et coll., 1998

; Vitaro et coll., 1998 ). Les résultats de ces études ont cependant été mis en question quant à leur méthodologie (notamment une disparité des âges et des genres et/ou une taille réduite des échantillons ; voir par exemple Nower et Blaszczynski, 2006

). Les résultats de ces études ont cependant été mis en question quant à leur méthodologie (notamment une disparité des âges et des genres et/ou une taille réduite des échantillons ; voir par exemple Nower et Blaszczynski, 2006 , et Raylu et Oei, 2002

, et Raylu et Oei, 2002 , pour une analyse critique de ces travaux). Les autres études ont en revanche montré :

, pour une analyse critique de ces travaux). Les autres études ont en revanche montré : ; Steel et Blaszczynski, 1998

; Steel et Blaszczynski, 1998 ; Kim et Grant, 2001

; Kim et Grant, 2001 ; Petry, 2001

; Petry, 2001 b ; Potenza et coll., 2003a

b ; Potenza et coll., 2003a ; Fuentes et coll., 2006

; Fuentes et coll., 2006 ) ;

) ; et 1999

et 1999 ; Clarke, 2004

; Clarke, 2004 ; Cyders et coll., 2007

; Cyders et coll., 2007 ; Smith et coll., 2007

; Smith et coll., 2007 ).

). ; Steel et Blaszczynski, 1998

; Steel et Blaszczynski, 1998 ; Vitaro et coll., 1999

; Vitaro et coll., 1999 ; Lightsey et Husley, 2002

; Lightsey et Husley, 2002 ; Clarke, 2004

; Clarke, 2004 ; Krueger et coll., 2005a

; Krueger et coll., 2005a ; Slutske et coll., 2005

; Slutske et coll., 2005 ; Whiteside et coll., 2005

; Whiteside et coll., 2005 ; MacKillop et coll., 2006a

; MacKillop et coll., 2006a ). Il a été montré que l’impulsivité était liée, chez les joueurs pathologiques, à une plus grande probabilité d’abandonner une prise en charge psychothérapique (Leblond et coll., 2003

). Il a été montré que l’impulsivité était liée, chez les joueurs pathologiques, à une plus grande probabilité d’abandonner une prise en charge psychothérapique (Leblond et coll., 2003 ) et à une moindre efficacité de cette dernière (Maccallum et coll., 2007

) et à une moindre efficacité de cette dernière (Maccallum et coll., 2007 ). En outre, l’impulsivité permet de discriminer, au sein d’une population estudiantine, les personnes ayant tendance à adopter des comportements visant à « se refaire » après une perte monétaire (comportement de « chasing » ; Breen et Zuckerman, 1999

). En outre, l’impulsivité permet de discriminer, au sein d’une population estudiantine, les personnes ayant tendance à adopter des comportements visant à « se refaire » après une perte monétaire (comportement de « chasing » ; Breen et Zuckerman, 1999 ). Enfin, une corrélation a été observée, chez des joueurs de loterie, entre la capacité d’autocontrôle (évaluée via la sous-échelle de l’Inventaire de personnalité de Californie, voir Gough et Bradley, 1996

). Enfin, une corrélation a été observée, chez des joueurs de loterie, entre la capacité d’autocontrôle (évaluée via la sous-échelle de l’Inventaire de personnalité de Californie, voir Gough et Bradley, 1996 ) et la fréquence de participation à la loterie (Cook et coll., 1998

) et la fréquence de participation à la loterie (Cook et coll., 1998 ).

).Jeu problématique/pathologique et fonctionnement exécutif

; Goudriaan et coll., 2006a

; Goudriaan et coll., 2006a ). En revanche, d’autres études ayant utilisé la même tâche (ou des variantes de cette épreuve) n’ont pas montré de différence entre joueurs pathologiques et participants de contrôle (Cavedini et coll., 2002

). En revanche, d’autres études ayant utilisé la même tâche (ou des variantes de cette épreuve) n’ont pas montré de différence entre joueurs pathologiques et participants de contrôle (Cavedini et coll., 2002 ; Brand et coll., 2005

; Brand et coll., 2005 ). De même, des déficits ont été observés chez des joueurs pathologiques à la tâche de Stroop (Regard et coll., 2003

). De même, des déficits ont été observés chez des joueurs pathologiques à la tâche de Stroop (Regard et coll., 2003 ; Kertzman et coll., 2006

; Kertzman et coll., 2006 ; Kalechstein et coll., 2007

; Kalechstein et coll., 2007 ), alors que d’autres études n’ont pas observé de différence dans cette tâche entre joueurs pathologiques et personnes de contrôle (Potenza et coll., 2003b

), alors que d’autres études n’ont pas observé de différence dans cette tâche entre joueurs pathologiques et personnes de contrôle (Potenza et coll., 2003b ; Brand et coll., 2005

; Brand et coll., 2005 ). Il faut néanmoins noter que le « Wisconsin Card Sorting Test » est une tâche multidéterminée (c’est-à-dire faisant appel à une pluralité de mécanismes, exécutifs et non exécutifs ; voir Van der Linden et coll., 2000

). Il faut néanmoins noter que le « Wisconsin Card Sorting Test » est une tâche multidéterminée (c’est-à-dire faisant appel à une pluralité de mécanismes, exécutifs et non exécutifs ; voir Van der Linden et coll., 2000 ) et que les processus impliqués dans le test de Stroop sont encore mal spécifiés (voir MacLeod, 1991

) et que les processus impliqués dans le test de Stroop sont encore mal spécifiés (voir MacLeod, 1991 ).

).Tableau 5.I Études ayant exploré les liens entre le jeu pathologique et l’impulsivité

|

Références

|

Population

|

Échelles

|

Résultats

|

|

10 JP, 25 PC

|

BIS

|

IMP identique entre JP et PC

|

|

|

2 171 patients abusant de substances

|

BIS,

NEO-PI-R

|

Les patients avec comorbidité de JP ont une IMP plus élevée que les patients sans comorbidité de JP

|

|

|

12 JP, 15 PC

|

BIS

|

Les JP ont une IMP plus élevée que les PC

|

|

|

843 patients (JP, alcoolodépendants, cocaïnomanes)

|

BIS

|

Les JP ont une IMP plus élevée que des alcoolodépendants et des cocaïnomanes

|

|

|

115 JP

|

EIS

|

IMP est liée au JP

|

|

|

115 JP

|

EIS

|

IMP corrèle avec la sévérité du JP

|

|

|

1 017 jeunes adultes

|

EIQ

|

IMP corrèle positivement avec le SOGS

|

|

|

754 adolescents

|

EIQ

|

IMP évaluée à 13 ans corrèle avec scores au SOGS évalués à 17 ans

|

|

|

2 001 joueurs de loterie

|

CPI

|

Corrélation positive entre faible autocontrôle et fréquence de participation à une loterie

|

|

|

144 étudiants (dont 25 sont considérés comme des JP)

|

ZKPS, MPQ, BPI, TPQ

|

IMP prédit la sévérité du jeu pathologique chez les étudiants qui ne sont pas considérés comme JP (SOGS<5 ; N=25), mais pas chez les étudiants considérés comme JP (SOGS 5 ; N=119)

|

|

|

30 alcoolodépendants (avec trouble du contrôle de l’impulsion, dont 7 JP), 30 alcooliques, 30 PC

|

BIS

|

IMP identique entre alcoolodépendants avec JP (N=7) et les PC

|

|

|

82 JP

|

EIS

|

Les JP ont une IMP plus élevée (en regard de données normatives). Corrélation entre IMP et SOGS

|

|

|

765 adolescents (dont 38 sont considérés comme des JP)

|

EIQ

|

Les adolescents considérés comme JP à 17 ans n’ont pas une IMP (évaluée à 13 ans) plus élevée que les adolescents n’ayant pas de problème de JP

|

|

|

248 étudiants

|

ZKPS

|

Les participants avec propension à vouloir « se refaire » après des pertes financières (« chasing ») ont une IMP plus élevée

|

|

|

154 adolescents

|

EIQ

|

IMP évaluée à 13-14 ans corrèle avec scores au SOGS évalués à 17 ans

|

|

|

31 JP (avec abus de substances), 103 patients abusant de substances

|

EIQ

|

IMP identique entre les patients abusant de substances avec JP et les patients abusant de substances sans JP

|

|

|

27 JP (avec abus de substances), 63 patients abusant de substances, 21 PC

|

EIQ, BIS

|

Les patients abusant de substances (avec ou sans comorbidité de JP) ont une IMP plus élevée que les PC

|

|

|

39 JP, 26 PC

|

EIQ

|

Les JP ont une IMP plus élevée que les PC

|

|

|

33 JP, 40 PC

|

TPQ

|

Les JP ont une IMP plus élevée que les PC

|

|

|

323 patients abusant de substances (sans JP), 49 patients abusant de substances (avec JP)

|

EIQ

|

Les patients abusant de substances avec JP ont une IMP plus élevée que les patients abusant de substances mais sans JP

|

|

|

207 étudiants

|

EIS

|

IMP prédit le score au SOGS

|

|

|

112 JP

|

EIS

|

Les JP ayant mené un traitement psychothérapique à terme ont une IMP plus basse que les JP ayant abandonné le traitement en cours

|

|

|

790 adultes

|

ZKPS

|

IMP corrèle positivement avec l’intérêt pour le jeu et le nombre de jeux différents pratiqués

|

|

|

10 JP, 11 PC

|

ZKPS

|

Les JP ont une IMP plus élevée que les PC

|

|

|

147 étudiants

|

EIQ

|

IMP plus élevée chez les étudiants présentant des problèmes de JP

|

|

|

162 étudiants

|

BIS

|

IMP plus élevée chez les étudiants présentant des problèmes de JP

|

|

|

29 joueurs de Black-Jack

|

EIS

|

IMP corrèle positivement avec le SOGS

|

|

|

899 jeunes adultes

|

MPQ

|

IMP (à 18 ans) prédit le score au SOGS (à 21 ans)

|

|

|

49 JP, 101 alcooliques

|

TCI

|

Les JP ont une IMP plus élevée que les alcoolodépendants

|

|

|

20 JP

|

UPPS

|

IMP prédit le score au SOGS

|

|

|

159 étudiants

|

EIQ

|

IMP corrèle positivement avec le SOGS

|

|

|

214 JP, 82 PC

|

BIS

|

Les JP ont une IMP plus élevée que les PC. IMP permet de discriminer entre JP et PC

|

|

|

24 JP, 40 joueurs « à risques », 41 PC

|

EIQ

|

IMP corrèle positivement avec plusieurs mesures de JP (SOGS, GBQ, GPS)

|

|

|

24 JP, 40 joueurs « à risques », 41 PC

|

EIQ

|

JP ont une IMP plus élevée que les joueurs « à risques » et les PC

|

|

|

1 339 jeunes adultes

|

EIS

|

IMP plus élevée chez les jeunes adultes présentant des problèmes de JP

|

|

|

16 JP (avec ADHD), 39 JP, 40 PC

|

BIS

|

Les JP (avec ou sans ADHD) ont une IMP plus élevée que les PC

|

|

|

106 JP, 177 joueurs (ne respectant pas les critères DSM de JP)

|

NEO-PI-R

|

Les JP ont une IMP plus élevée que les joueurs ne respectant pas les critères DSM de JP

|

|

|

1 538 étudiants

|

UPPS

|

IMP prédit le score au SOGS

|

|

|

60 JP

|

SDI

|

JP avec IMP répondent moins bien à un traitement psychothérapique de type TCC (thérapies comportementales et cognitives)

|

|

|

38 JP, 78 PC

|

TCI

|

Les JP ont une IMP plus élevée que les PC

|

|

|

1 886 étudiants

|

UPPS

|

IMP prédit le score au SOGS

|

ADHD : Attention-Deficit Hyperactivity Disorder ; BIS : Barratt Impulsivity Scale ; BPI : Basic Personality Inventory ; CPI : California Personality Inventory ; EIQ : Eysenck Impulsiveness Questionnaire ; EIS : Eysenck Impulsivity Scale ; GBQ : Gamblers Belief Questionnaire ; GPS : Gambling Passion Scale ; IMP : impulsivité ; JP : jeu pathologique ; NEO-PI-R : NEO Personality Inventory Revised ; MPQ : Multidimensional Personality Questionnaire ; PC : participants de contrôle ; SDI : Self-Description Inventory ; SOGS : South Oaks Gambling Scale ; TCI : Temperament and Character Inventory ; TPQ : Tridimensional Personality Questionnaire ; UPPS : UPPS Impulsive Behavior Scale ; ZKPS : Zuckerman-Kuhlman Personality Scale

; Goudriaan et coll., 2006a

; Goudriaan et coll., 2006a ). D’autres travaux ont constaté des performances faibles chez les joueurs à risque dans une tâche de mémoire de travail faisant appel à l’apprentissage, au maintien et à la manipulation d’un nombre variable de stimuli (Leiserson et Pihl, 2007

). D’autres travaux ont constaté des performances faibles chez les joueurs à risque dans une tâche de mémoire de travail faisant appel à l’apprentissage, au maintien et à la manipulation d’un nombre variable de stimuli (Leiserson et Pihl, 2007 ) ainsi que chez des joueurs pathologiques dans des tâches de fluence verbale et non verbale (Regard et coll., 2003

) ainsi que chez des joueurs pathologiques dans des tâches de fluence verbale et non verbale (Regard et coll., 2003 ; Kalechstein et coll., 2007

; Kalechstein et coll., 2007 ). Un déficit d’attention sélective a été trouvé chez des joueurs pathologiques (Regard et coll., 2003

). Un déficit d’attention sélective a été trouvé chez des joueurs pathologiques (Regard et coll., 2003 ) mais en revanche, aucune différence entre joueurs pathologiques et participants de contrôle n’a été identifiée dans une tâche évaluant l’attention soutenue (Rodriguez-Jimenez et coll., 2006

) mais en revanche, aucune différence entre joueurs pathologiques et participants de contrôle n’a été identifiée dans une tâche évaluant l’attention soutenue (Rodriguez-Jimenez et coll., 2006 ).

). ; Goudriaan et coll., 2006a

; Goudriaan et coll., 2006a ) et qu’ils avaient besoin de plus de temps pour inhiber une réponse automatisée dans une tâche de « Stop Signal Reaction Time » (SSRT) (Goudriaan et coll., 2005

) et qu’ils avaient besoin de plus de temps pour inhiber une réponse automatisée dans une tâche de « Stop Signal Reaction Time » (SSRT) (Goudriaan et coll., 2005 ; Rodriguez-Jimenez et coll., 2006

; Rodriguez-Jimenez et coll., 2006 ). En revanche, une étude entreprise sur des personnes issues de la population générale n’a pas constaté de différences entre joueurs à problèmes et/ou à risque et participants de contrôle dans une tâche de type « Go/No-go » (Leiserson et Pihl, 2007

). En revanche, une étude entreprise sur des personnes issues de la population générale n’a pas constaté de différences entre joueurs à problèmes et/ou à risque et participants de contrôle dans une tâche de type « Go/No-go » (Leiserson et Pihl, 2007 ). Cependant, comme le précisent les auteurs eux-mêmes, cette absence d’effet pourrait être liée au faible nombre de participants inclus dans cette recherche. Enfin, Goudriaan et coll. (2007

). Cependant, comme le précisent les auteurs eux-mêmes, cette absence d’effet pourrait être liée au faible nombre de participants inclus dans cette recherche. Enfin, Goudriaan et coll. (2007 ) ont constaté que le temps nécessaire à l’inhibition d’une réponse automatisée (dans la tâche de SSRT), et les capacités de prise de décision, permettaient de prédire la rechute chez des joueurs pathologiques (contrairement aux auto-évaluations de l’impulsivité et de la sensibilité aux renforcements).

) ont constaté que le temps nécessaire à l’inhibition d’une réponse automatisée (dans la tâche de SSRT), et les capacités de prise de décision, permettaient de prédire la rechute chez des joueurs pathologiques (contrairement aux auto-évaluations de l’impulsivité et de la sensibilité aux renforcements).Capacités de prise de décision

). Il s’agit d’une tâche qui explore la prise de décision dans un contexte où il est difficile d’évaluer les conséquences de ses choix. La personne est placée face à quatre tas de cartes et reçoit une certaine somme en monnaie factice avec pour consigne de gagner le plus d’argent possible et d’en perdre le moins possible. Pour ce faire, elle est invitée à retourner une à une les cartes des tas de son choix et à se conformer aux conséquences de chaque retournement. Toute carte retournée entraîne le gain d’une certaine somme d’argent mais, de temps à autre et de manière non prévisible, certaines cartes conduisent également à une perte d’argent, qui est variable. L’attribution de ces gains et pénalités répond à certaines règles que la personne ignore. En fait, le retournement de cartes dans les deux premiers tas entraîne des gains systématiquement élevés mais également des pertes très importantes ; par opposition à ces tas « à risque », les deux autres tas associent gains moins élevés mais pertes plus faibles. L’absence d’informations quant aux règles régissant les gains et pertes ainsi que l’incapacité de calculer les pertes et gains associés à chaque tas placent la personne dans une situation d’incertitude. Cette tâche a été conçue afin de tester la théorie des marqueurs somatiques développée par Damasio (1994

). Il s’agit d’une tâche qui explore la prise de décision dans un contexte où il est difficile d’évaluer les conséquences de ses choix. La personne est placée face à quatre tas de cartes et reçoit une certaine somme en monnaie factice avec pour consigne de gagner le plus d’argent possible et d’en perdre le moins possible. Pour ce faire, elle est invitée à retourner une à une les cartes des tas de son choix et à se conformer aux conséquences de chaque retournement. Toute carte retournée entraîne le gain d’une certaine somme d’argent mais, de temps à autre et de manière non prévisible, certaines cartes conduisent également à une perte d’argent, qui est variable. L’attribution de ces gains et pénalités répond à certaines règles que la personne ignore. En fait, le retournement de cartes dans les deux premiers tas entraîne des gains systématiquement élevés mais également des pertes très importantes ; par opposition à ces tas « à risque », les deux autres tas associent gains moins élevés mais pertes plus faibles. L’absence d’informations quant aux règles régissant les gains et pertes ainsi que l’incapacité de calculer les pertes et gains associés à chaque tas placent la personne dans une situation d’incertitude. Cette tâche a été conçue afin de tester la théorie des marqueurs somatiques développée par Damasio (1994 ) selon laquelle, dans certaines situations d’incertitude, les personnes peuvent prendre en compte, de façon non consciente, les conséquences positives ou négatives d’une décision à partir des réactions émotionnelles anticipatrices suscitées par cette décision et découlant des conséquences qui ont été associées à des décisions similaires dans le passé.

) selon laquelle, dans certaines situations d’incertitude, les personnes peuvent prendre en compte, de façon non consciente, les conséquences positives ou négatives d’une décision à partir des réactions émotionnelles anticipatrices suscitées par cette décision et découlant des conséquences qui ont été associées à des décisions similaires dans le passé. ; Cavedini et coll., 2002

; Cavedini et coll., 2002 ; Goudriaan et coll., 2005

; Goudriaan et coll., 2005 ; Goudriaan et coll., 2006b

; Goudriaan et coll., 2006b ; Linnet et coll., 2006

; Linnet et coll., 2006 ). Une seule étude (Tanabe et coll., 2007

). Une seule étude (Tanabe et coll., 2007 ) n’a pas constaté de différence dans l’IGT entre joueurs pathologiques et participants de contrôle. Il convient toutefois de préciser que d’une part cette étude a été réalisée chez des patients abusant de substances et présentant des symptômes de jeu pathologique et d’autre part que cette étude a utilisé une version modifiée de l’IGT adaptée aux besoins de la neuroimagerie. Dans cette version, le choix des tas était prédéterminé (la personne devait simplement indiquer si elle acceptait ou non de tirer la carte proposée), ce qui était susceptible d’interférer avec une éventuelle tendance à persévérer sur les tas désavantageux. Par ailleurs, deux études (Lakey et coll., 2007 a

) n’a pas constaté de différence dans l’IGT entre joueurs pathologiques et participants de contrôle. Il convient toutefois de préciser que d’une part cette étude a été réalisée chez des patients abusant de substances et présentant des symptômes de jeu pathologique et d’autre part que cette étude a utilisé une version modifiée de l’IGT adaptée aux besoins de la neuroimagerie. Dans cette version, le choix des tas était prédéterminé (la personne devait simplement indiquer si elle acceptait ou non de tirer la carte proposée), ce qui était susceptible d’interférer avec une éventuelle tendance à persévérer sur les tas désavantageux. Par ailleurs, deux études (Lakey et coll., 2007 a  et b

et b ) réalisées auprès de personnes issues de la population générale ont montré que la présence d’un profil de joueur pathologique (évalué au moyen du « Diagnostic Interview for Gambling Severity » ; Winters et coll., 2002

) réalisées auprès de personnes issues de la population générale ont montré que la présence d’un profil de joueur pathologique (évalué au moyen du « Diagnostic Interview for Gambling Severity » ; Winters et coll., 2002 ) était associée à des choix plus risqués à l’IGT.

) était associée à des choix plus risqués à l’IGT. ). En outre, Goudriaan et coll. (2005

). En outre, Goudriaan et coll. (2005 ) ont montré que des joueurs pathologiques mettent davantage de temps que des personnes de contrôle à se désengager d’une tâche dans laquelle les probabilités de gains diminuent avec les essais (« Card Playing Task » ; Newman et coll., 1987

) ont montré que des joueurs pathologiques mettent davantage de temps que des personnes de contrôle à se désengager d’une tâche dans laquelle les probabilités de gains diminuent avec les essais (« Card Playing Task » ; Newman et coll., 1987 ). Il faut également relever qu’un désengagement tardif à la « Card Playing Task » est associé, chez des joueurs pathologiques, à une plus grande probabilité de rechute (Goudriaan et coll., 2007

). Il faut également relever qu’un désengagement tardif à la « Card Playing Task » est associé, chez des joueurs pathologiques, à une plus grande probabilité de rechute (Goudriaan et coll., 2007 ). De plus, les difficultés à se désengager à la « Card Playing Task » (évaluées à l’âge de 14 ans) permettent de prédire, chez des participants issus de la population générale, la présence de symptômes de jeu pathologique (évalué au moyen du SOGS) à l’âge de 17 ans (Vitaro et coll., 1999

). De plus, les difficultés à se désengager à la « Card Playing Task » (évaluées à l’âge de 14 ans) permettent de prédire, chez des participants issus de la population générale, la présence de symptômes de jeu pathologique (évalué au moyen du SOGS) à l’âge de 17 ans (Vitaro et coll., 1999 ). Deux autres études portant sur des participants issus de la population générale (Lakey et coll., 2007a

). Deux autres études portant sur des participants issus de la population générale (Lakey et coll., 2007a et b

et b ) montrent qu’une prise de risque exagérée à une tâche dans laquelle les personnes sont amenées à parier de l’argent (« Georgia Gambling Task » ; Goodie, 2003

) montrent qu’une prise de risque exagérée à une tâche dans laquelle les personnes sont amenées à parier de l’argent (« Georgia Gambling Task » ; Goodie, 2003 ) est associée à la présence d’un profil de joueur pathologique (évalué au moyen du « Diagnostic Interview for Gambling Severity »).

) est associée à la présence d’un profil de joueur pathologique (évalué au moyen du « Diagnostic Interview for Gambling Severity »).Aptitudes à différer une récompense et capacités d’estimation temporelle

). Dans ce type de tâche, le participant est amené à faire un choix parmi deux gains hypothétiques, lesquels diffèrent par leur importance (somme d’argent potentiellement accessible) et par le moment auquel ils peuvent être encaissés (aspect temporel). Ainsi, un essai type d’une tâche de choix de montants hypothétiques consiste à demander au participant de choisir s’il préfère « gagner 500 € tout de suite » ou « gagner 1 000 € dans 3 mois ». Sur la base de ce paradigme, Petry (2001a

). Dans ce type de tâche, le participant est amené à faire un choix parmi deux gains hypothétiques, lesquels diffèrent par leur importance (somme d’argent potentiellement accessible) et par le moment auquel ils peuvent être encaissés (aspect temporel). Ainsi, un essai type d’une tâche de choix de montants hypothétiques consiste à demander au participant de choisir s’il préfère « gagner 500 € tout de suite » ou « gagner 1 000 € dans 3 mois ». Sur la base de ce paradigme, Petry (2001a ) a montré que des joueurs pathologiques, comparés à des participants de contrôle, choisissaient préférentiellement des récompenses immédiates plutôt que des récompenses plus importantes mais différées dans le temps.

) a montré que des joueurs pathologiques, comparés à des participants de contrôle, choisissaient préférentiellement des récompenses immédiates plutôt que des récompenses plus importantes mais différées dans le temps. ). En outre, des joueurs pathologiques avec une histoire de troubles déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH), identifiée via un questionnaire d’auto-évaluation, ont davantage de difficultés à différer une récompense que des joueurs pathologiques sans histoire de TDAH et que des participants de contrôle, ces deux derniers groupes ne différant pas l’un de l’autre (Rodriguez-Jimenez et coll., 2006

). En outre, des joueurs pathologiques avec une histoire de troubles déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH), identifiée via un questionnaire d’auto-évaluation, ont davantage de difficultés à différer une récompense que des joueurs pathologiques sans histoire de TDAH et que des participants de contrôle, ces deux derniers groupes ne différant pas l’un de l’autre (Rodriguez-Jimenez et coll., 2006 ). Enfin, il a été montré que la présence de difficultés à différer des récompenses chez des joueurs pathologiques était positivement reliée à la sévérité des symptômes évalués par le SOGS (Alessi et Petry, 2003

). Enfin, il a été montré que la présence de difficultés à différer des récompenses chez des joueurs pathologiques était positivement reliée à la sévérité des symptômes évalués par le SOGS (Alessi et Petry, 2003 ).

). ), et que ces difficultés s’accentuent dans un environnement dédié au jeu en comparaison avec un environnement neutre (Dixon et coll., 2006

), et que ces difficultés s’accentuent dans un environnement dédié au jeu en comparaison avec un environnement neutre (Dixon et coll., 2006 ). De même, une relation positive entre le score au SOGS et des difficultés à différer des récompenses a été constatée dans une population d’étudiants (Mackillop et coll., 2006b

). De même, une relation positive entre le score au SOGS et des difficultés à différer des récompenses a été constatée dans une population d’étudiants (Mackillop et coll., 2006b ). En revanche, une étude longitudinale (Vitaro et coll., 1999

). En revanche, une étude longitudinale (Vitaro et coll., 1999 ) n’a pas trouvé de lien significatif entre une tâche de choix hypothétiques (à 14 ans) et les symptômes de jeu pathologique mesurés ultérieurement (à 17 ans). Enfin, Holt et coll. (2003

) n’a pas trouvé de lien significatif entre une tâche de choix hypothétiques (à 14 ans) et les symptômes de jeu pathologique mesurés ultérieurement (à 17 ans). Enfin, Holt et coll. (2003 ) n’ont pas observé de différence entre joueurs à problèmes (considérés comme tels sur la base d’un score de quatre ou plus au SOGS) et personnes non joueuses à une tâche de « delay discounting », mais ils ont en revanche observé que les joueurs à problèmes prenaient plus de risques dans une tâche de « probability discounting » dans laquelle la personne doit par exemple choisir entre « avoir 90 % de chance de gagner 100 € » ou « avoir 40 % de chance de gagner 400 € ».

) n’ont pas observé de différence entre joueurs à problèmes (considérés comme tels sur la base d’un score de quatre ou plus au SOGS) et personnes non joueuses à une tâche de « delay discounting », mais ils ont en revanche observé que les joueurs à problèmes prenaient plus de risques dans une tâche de « probability discounting » dans laquelle la personne doit par exemple choisir entre « avoir 90 % de chance de gagner 100 € » ou « avoir 40 % de chance de gagner 400 € ». ) ont observé que des joueurs pathologiques obtenaient de moins bonnes performances que des participants de contrôle dans une tâche où on leur demandait de produire des intervalles de temps de 2, 4, 8, 12 ou 20 secondes. En revanche, l’aptitude à reproduire une durée ne différait pas entre les deux groupes. Par ailleurs, Hodgins et Engel (2002

) ont observé que des joueurs pathologiques obtenaient de moins bonnes performances que des participants de contrôle dans une tâche où on leur demandait de produire des intervalles de temps de 2, 4, 8, 12 ou 20 secondes. En revanche, l’aptitude à reproduire une durée ne différait pas entre les deux groupes. Par ailleurs, Hodgins et Engel (2002 ) ont montré que des joueurs pathologiques, comparés à des joueurs occasionnels, étaient davantage axés sur le moment présent que sur le passé ou le futur (sur la base de l’échelle de perspective temporelle de Zimbardo ; voir Zimbardo et Boyd, 1999

) ont montré que des joueurs pathologiques, comparés à des joueurs occasionnels, étaient davantage axés sur le moment présent que sur le passé ou le futur (sur la base de l’échelle de perspective temporelle de Zimbardo ; voir Zimbardo et Boyd, 1999 ) et avaient davantage de difficultés à se projeter dans le futur (prédiction d’événements futurs, remise en ordre d’événements dans une séquence temporelle logique). Selon Hodgins et Engel (2002

) et avaient davantage de difficultés à se projeter dans le futur (prédiction d’événements futurs, remise en ordre d’événements dans une séquence temporelle logique). Selon Hodgins et Engel (2002 ), ces résultats indiquent que les joueurs pathologiques sont davantage axés sur le plaisir immédiat, ce qui les amène à ne pas considérer les conséquences à long terme de leurs comportements. Dans la même perspective, Petry (2001b

), ces résultats indiquent que les joueurs pathologiques sont davantage axés sur le plaisir immédiat, ce qui les amène à ne pas considérer les conséquences à long terme de leurs comportements. Dans la même perspective, Petry (2001b ) a mis en évidence que des joueurs pathologiques avec comorbidité d’abus de substances sont davantage axés sur le présent que des patients abusant uniquement de substances et que des participants de contrôle (sur base de l’échelle de perspective temporelle de Zimbardo). En outre, dans une étude portant sur des participants issus de la population générale, Mackillop et coll. (2006a

) a mis en évidence que des joueurs pathologiques avec comorbidité d’abus de substances sont davantage axés sur le présent que des patients abusant uniquement de substances et que des participants de contrôle (sur base de l’échelle de perspective temporelle de Zimbardo). En outre, dans une étude portant sur des participants issus de la population générale, Mackillop et coll. (2006a ) ont identifié un lien entre la tendance à être axé sur le présent (évaluée par l’échelle de perspective temporelle de Zimbardo) et les symptômes de jeu pathologique évalués par le SOGS. En revanche, dans une deuxième étude également réalisée auprès de participants issus de la population générale, Mackillop et coll. (2006b

) ont identifié un lien entre la tendance à être axé sur le présent (évaluée par l’échelle de perspective temporelle de Zimbardo) et les symptômes de jeu pathologique évalués par le SOGS. En revanche, dans une deuxième étude également réalisée auprès de participants issus de la population générale, Mackillop et coll. (2006b ) n’ont pas observé de différence dans la capacité à se projeter dans le futur (prédiction d’événements futurs, vignettes à compléter portant sur des événements futurs, remise en ordre d’événements dans une séquence temporelle logique) entre joueurs à problèmes et participants de contrôle (les groupes ayant été constitués sur la base du score au SOGS).

) n’ont pas observé de différence dans la capacité à se projeter dans le futur (prédiction d’événements futurs, vignettes à compléter portant sur des événements futurs, remise en ordre d’événements dans une séquence temporelle logique) entre joueurs à problèmes et participants de contrôle (les groupes ayant été constitués sur la base du score au SOGS).Jeu problématique/pathologique et autorégulation automatique

Recherche de sensations

) et elle a été mise en lien avec une activation du système motivationnel d’approche (Cloninger et coll., 1996

) et elle a été mise en lien avec une activation du système motivationnel d’approche (Cloninger et coll., 1996 ). La recherche de sensations a fréquemment été explorée dans ses liens avec les problèmes de dépendance (voir par exemple Miller et coll., 2003

). La recherche de sensations a fréquemment été explorée dans ses liens avec les problèmes de dépendance (voir par exemple Miller et coll., 2003 ) et a fait l’objet d’un grand nombre de travaux dans le domaine du jeu pathologique (voir Hammelstein, 2004

) et a fait l’objet d’un grand nombre de travaux dans le domaine du jeu pathologique (voir Hammelstein, 2004 , pour une revue). Un examen de la littérature a permis de mettre en évidence 43 études ayant examiné les relations entre le jeu pathologique et la recherche de sensations, tant chez des patients considérés comme joueurs pathologiques selon les critères du DSM-IV que chez des personnes issues de la population générale (voir tableau 5.II

, pour une revue). Un examen de la littérature a permis de mettre en évidence 43 études ayant examiné les relations entre le jeu pathologique et la recherche de sensations, tant chez des patients considérés comme joueurs pathologiques selon les critères du DSM-IV que chez des personnes issues de la population générale (voir tableau 5.II pour une synthèse des études sur les liens entre recherche de sensations et jeu pathologique). Précisons toutefois que ce recensement a également pris en compte des concepts psychologiques proches de la recherche de sensations comme la recherche d’aventure (Eysenck et coll., 1985

pour une synthèse des études sur les liens entre recherche de sensations et jeu pathologique). Précisons toutefois que ce recensement a également pris en compte des concepts psychologiques proches de la recherche de sensations comme la recherche d’aventure (Eysenck et coll., 1985 ) ou encore la recherche de nouveauté (Cloninger et coll., 1993

) ou encore la recherche de nouveauté (Cloninger et coll., 1993 ).

). ; Carrasco et coll., 1994

; Carrasco et coll., 1994 ; Kim et Grant, 2001

; Kim et Grant, 2001 ; Potenza et coll., 2003a

; Potenza et coll., 2003a ; Linnet et coll., 2006

; Linnet et coll., 2006 ; Martinotti et coll., 2006

; Martinotti et coll., 2006 ). En revanche, 7 études ne trouvent aucune différence entre les niveaux de recherche de sensations des joueurs pathologiques et des participants de contrôle (voir par exemple Blaszczynski et coll., 1990

). En revanche, 7 études ne trouvent aucune différence entre les niveaux de recherche de sensations des joueurs pathologiques et des participants de contrôle (voir par exemple Blaszczynski et coll., 1990 ; Raviv, 1993

; Raviv, 1993 ; Brand et coll., 2005

; Brand et coll., 2005 ; Mackillop et coll., 2006b

; Mackillop et coll., 2006b ). Par ailleurs, 2 études (Blaszczynski et coll., 1986

). Par ailleurs, 2 études (Blaszczynski et coll., 1986 ; Bonnaire et coll., 2004

; Bonnaire et coll., 2004 ) ont même mis en évidence que les joueurs pathologiques avaient des scores de recherche de sensations significativement moins élevés que des participants de contrôle.

) ont même mis en évidence que les joueurs pathologiques avaient des scores de recherche de sensations significativement moins élevés que des participants de contrôle. ; Nower et coll., 2004

; Nower et coll., 2004 ). En revanche, d’autres études n’ont pas identifié de différence entre les groupes (Anderson et Brown, 1984

). En revanche, d’autres études n’ont pas identifié de différence entre les groupes (Anderson et Brown, 1984 ; Clarke, 2004

; Clarke, 2004 ). En outre, plusieurs études ont même observé que des joueurs dits « réguliers » ont un niveau de recherche de sensations moins élevé que des personnes de contrôle (Coventry et Brown, 1993

). En outre, plusieurs études ont même observé que des joueurs dits « réguliers » ont un niveau de recherche de sensations moins élevé que des personnes de contrôle (Coventry et Brown, 1993 ), que des joueurs jouant peu fréquemment (Dickerson et coll., 1991

), que des joueurs jouant peu fréquemment (Dickerson et coll., 1991 ), ou que le niveau de recherche de sensations indiqué par des normes de référence (Dickerson et coll., 1987

), ou que le niveau de recherche de sensations indiqué par des normes de référence (Dickerson et coll., 1987 ; Dickerson et coll., 1990

; Dickerson et coll., 1990 ).

). ; Martinotti et coll., 2006

; Martinotti et coll., 2006 ; Cyders et coll., 2007

; Cyders et coll., 2007 ) alors que d’autres études n’ont pas retrouvé cette relation (Moore et Ohtsuka, 1997

) alors que d’autres études n’ont pas retrouvé cette relation (Moore et Ohtsuka, 1997 ; Whiteside et coll., 2005

; Whiteside et coll., 2005 ; Mackillop et coll., 2006a

; Mackillop et coll., 2006a ; Smith et coll., 2007

; Smith et coll., 2007 ). Par ailleurs, la recherche de sensations ne permet pas de distinguer des joueurs pathologiques qui vont au terme d’un traitement de ceux qui l’abandonnent prématurément (Leblond et coll., 2003

). Par ailleurs, la recherche de sensations ne permet pas de distinguer des joueurs pathologiques qui vont au terme d’un traitement de ceux qui l’abandonnent prématurément (Leblond et coll., 2003 ). Enfin, la recherche de sensations ne permet pas de discriminer, au sein d’une population estudiantine, les personnes ayant tendance à adopter des comportements visant à « se refaire » après une perte monétaire (« chasing » ; Breen et Zuckerman, 1999

). Enfin, la recherche de sensations ne permet pas de discriminer, au sein d’une population estudiantine, les personnes ayant tendance à adopter des comportements visant à « se refaire » après une perte monétaire (« chasing » ; Breen et Zuckerman, 1999 ).

). ) ou l’échelle de sensibilité à la récompense et à la punition (SPSRQ1

, Torrubia et coll., 2001

) ou l’échelle de sensibilité à la récompense et à la punition (SPSRQ1

, Torrubia et coll., 2001 ). Dans cette perspective, une étude ayant utilisée l’échelle BIS/BAS (Goudriaan et coll., 2006b

). Dans cette perspective, une étude ayant utilisée l’échelle BIS/BAS (Goudriaan et coll., 2006b ) a récemment mis en évidence que des joueurs pathologiques avaient des scores de BIS (« Behavioral Inhibition System ») et de BAS (« Behavioral Action System ») plus élevés que des personnes témoins. Selon les auteurs, ces résultats suggèrent que le jeu pathologique serait associé à un plus grand impact des récompenses et des punitions sur le comportement. Toutefois, ces résultats devront être confirmés par des études ultérieures. Il semble également important d’évaluer les liens entre jeu pathologique et régulation automatique (motivationnelle) par l’intermédiaire de tâches de laboratoire permettant d’évaluer de manière directe la sensibilité aux renforcements (voir Franck et coll., 2004

) a récemment mis en évidence que des joueurs pathologiques avaient des scores de BIS (« Behavioral Inhibition System ») et de BAS (« Behavioral Action System ») plus élevés que des personnes témoins. Selon les auteurs, ces résultats suggèrent que le jeu pathologique serait associé à un plus grand impact des récompenses et des punitions sur le comportement. Toutefois, ces résultats devront être confirmés par des études ultérieures. Il semble également important d’évaluer les liens entre jeu pathologique et régulation automatique (motivationnelle) par l’intermédiaire de tâches de laboratoire permettant d’évaluer de manière directe la sensibilité aux renforcements (voir Franck et coll., 2004 , pour un exemple de procédure).

, pour un exemple de procédure). ; Coventry et -Norman, 1997

; Coventry et -Norman, 1997 ; McDaniel et Zuckerman, 2003

; McDaniel et Zuckerman, 2003 ; Bonnaire et coll., 2004

; Bonnaire et coll., 2004 ). Par ailleurs, il a été montré que la recherche de sensations est corrélée positivement avec l’augmentation du rythme cardiaque pendant le jeu (Anderson et Brown, 1984

). Par ailleurs, il a été montré que la recherche de sensations est corrélée positivement avec l’augmentation du rythme cardiaque pendant le jeu (Anderson et Brown, 1984 ; Coventry et Hudson, 2001

; Coventry et Hudson, 2001 ). Enfin, il a été observé que des joueurs réguliers se distinguaient quant à leur niveau de recherche de sensations selon les activités de jeu pratiquées. Ainsi, des joueurs privilégiant le jeu en casino ont une recherche de sensations plus élevée que les personnes pariant sur les courses de chevaux (Coventry et Brown, 1993

). Enfin, il a été observé que des joueurs réguliers se distinguaient quant à leur niveau de recherche de sensations selon les activités de jeu pratiquées. Ainsi, des joueurs privilégiant le jeu en casino ont une recherche de sensations plus élevée que les personnes pariant sur les courses de chevaux (Coventry et Brown, 1993 ) et les personnes faisant des paris sur les lieux de course ont une recherche de sensations plus élevée que des personnes jouant dans les cafés (Bonnaire et coll., 2006

) et les personnes faisant des paris sur les lieux de course ont une recherche de sensations plus élevée que des personnes jouant dans les cafés (Bonnaire et coll., 2006 ).

).Jeu problématique/pathologique et conception multifactorielle de l’impulsivité

) ont récemment identifié quatre dimensions principales de l’impulsivité :

) ont récemment identifié quatre dimensions principales de l’impulsivité : ) ;

) ; et 2005

et 2005 ), récemment traduit et validé en français chez de jeunes adultes (Van der Linden et coll., 2006

), récemment traduit et validé en français chez de jeunes adultes (Van der Linden et coll., 2006 ). Par ailleurs, Bechara et Van der Linden (2005

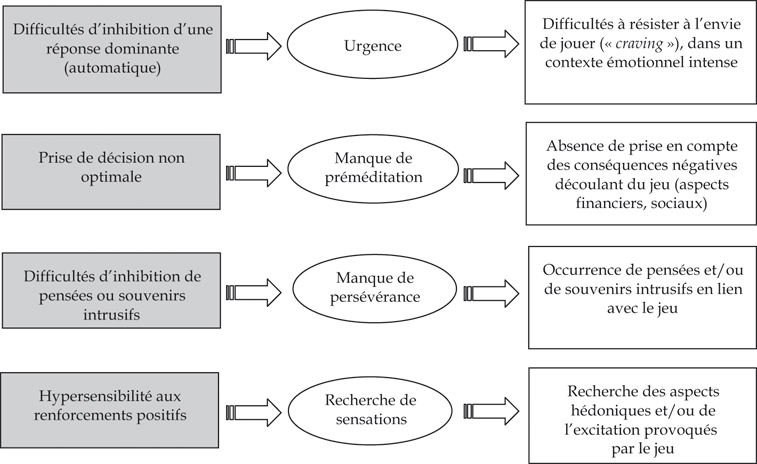

). Par ailleurs, Bechara et Van der Linden (2005 ) ont proposé de relier ces différentes facettes de l’impulsivité à des mécanismes cognitifs et motivationnels spécifiques. En fait, les quatre facettes de l’impulsivité identifiées par Whiteside et Lynam (2001

) ont proposé de relier ces différentes facettes de l’impulsivité à des mécanismes cognitifs et motivationnels spécifiques. En fait, les quatre facettes de l’impulsivité identifiées par Whiteside et Lynam (2001 ) peuvent être appréhendées selon deux niveaux d’analyse distincts. Le premier niveau, lié à la composante de recherche de sensations, correspondrait aux facteurs motivationnels (ou de régulation automatique) représentés par la tendance à l’approche ou à l’évitement, la sensibilité à la récompense ou punition ou encore la prépondérance des systèmes d’activation ou d’inhibition comportementale (BAS/BIS) (Gray, 1994

) peuvent être appréhendées selon deux niveaux d’analyse distincts. Le premier niveau, lié à la composante de recherche de sensations, correspondrait aux facteurs motivationnels (ou de régulation automatique) représentés par la tendance à l’approche ou à l’évitement, la sensibilité à la récompense ou punition ou encore la prépondérance des systèmes d’activation ou d’inhibition comportementale (BAS/BIS) (Gray, 1994 ; Elliot et Thrash, 2002

; Elliot et Thrash, 2002 ; Whittle et coll., 2006

; Whittle et coll., 2006 ). Le deuxième niveau d’analyse, reflété par les trois autres composantes de l’impulsivité (urgence, manque de persévérance et manque de préméditation), serait à mettre en relation avec l’efficacité des capacités exécutives (en particulier les capacités d’inhibition) et de prise de décision.

). Le deuxième niveau d’analyse, reflété par les trois autres composantes de l’impulsivité (urgence, manque de persévérance et manque de préméditation), serait à mettre en relation avec l’efficacité des capacités exécutives (en particulier les capacités d’inhibition) et de prise de décision. ), l’utilisation problématique et la dépendance au téléphone portable (Billieux et coll., 2007b

), l’utilisation problématique et la dépendance au téléphone portable (Billieux et coll., 2007b et 2008b

et 2008b ), les achats compulsifs (Billieux et coll.

), les achats compulsifs (Billieux et coll. , sous presse), ou encore l’insomnie (Schmidt et coll.

, sous presse), ou encore l’insomnie (Schmidt et coll. , sous presse). Ce cadre théorique devrait pouvoir servir de cadre de référence utile pour une exploration plus spécifique des liens entre autorégulation et jeu pathologique ou problématique. La figure 5.1

, sous presse). Ce cadre théorique devrait pouvoir servir de cadre de référence utile pour une exploration plus spécifique des liens entre autorégulation et jeu pathologique ou problématique. La figure 5.1 décrit les relations hypothétiques entre le jeu pathologique et les différents mécanismes exécutifs et motivationnels sous-tendant les différentes facettes de l’impulsivité. Il s’agirait de considérer également les relations complexes qu’entretiennent le niveau motivationnel et le niveau d’autorégulation contrôlée (fonctions exécutives et prise de décision), notamment à différents moments de la création d’habitudes de jeux. Dans cette perspective, Smith et coll. (2007

décrit les relations hypothétiques entre le jeu pathologique et les différents mécanismes exécutifs et motivationnels sous-tendant les différentes facettes de l’impulsivité. Il s’agirait de considérer également les relations complexes qu’entretiennent le niveau motivationnel et le niveau d’autorégulation contrôlée (fonctions exécutives et prise de décision), notamment à différents moments de la création d’habitudes de jeux. Dans cette perspective, Smith et coll. (2007 ) ont récemment montré que la recherche de sensations permettait de prédire la fréquence des comportements à risques comme le fait de jouer à des jeux d’argent ou de consommer de l’alcool, alors que l’urgence était liée aux comportements problématiques découlant de ces activités (comme l’occurrence de dettes et/ou de symptômes de dépendance). Ainsi, le passage du statut de joueur « social » à celui de joueur « à problèmes » pourrait résulter de l’interaction entre une hypersensibilité aux renforcements positifs liés au jeu (aspects motivationnels de l’impulsivité) et de faibles capacités exécutives (aspects exécutifs de l’impulsivité).

) ont récemment montré que la recherche de sensations permettait de prédire la fréquence des comportements à risques comme le fait de jouer à des jeux d’argent ou de consommer de l’alcool, alors que l’urgence était liée aux comportements problématiques découlant de ces activités (comme l’occurrence de dettes et/ou de symptômes de dépendance). Ainsi, le passage du statut de joueur « social » à celui de joueur « à problèmes » pourrait résulter de l’interaction entre une hypersensibilité aux renforcements positifs liés au jeu (aspects motivationnels de l’impulsivité) et de faibles capacités exécutives (aspects exécutifs de l’impulsivité).Tableau 5.II Études ayant exploré les liens entre le jeu problématique/pathologique et la recherche de sensations

|

Références

|

Population

|

Échelles

|

Résultats

|

|

12 joueurs expérimentés, 12 PC

|

SSS

|

Pas de différence de RS entre joueurs expérimentés et PC En situation réelle, la RS est corrélée positivement avec l’ampleur des paris

|

|

|

51 JP

|

SSS

|

Les JP ont une RS plus basse que des populations normatives de référence

|

|

|

172 parieurs

|

SSS

|

Les parieurs ont une RS plus basse que des populations normatives de référence

|

|

|

30 JP, 30 joueurs réguliers

|

SSS

|

les JP ont une RS plus élevée que les PC

|

|

|

84 étudiants

|

SSS

|

Pas de lien entre RS et fréquence de jeu

|

|

|

48 JP, 40 PC

|

SSS

|

Pas de différence de RS entre JP et PC

|

|

|

381 parieurs

|

SSS

|

Les parieurs ont une RS plus basse que des populations normatives de référence

|

|

|

60 joueurs réguliers

|

SSS

|

Les joueurs jouant fréquemment ont une RS plus basse que les joueurs jouant peu fréquemment

|

|

|

79 parieurs, 96 PC

|

SSS

|

Les parieurs ont une RS plus basse que les PC. La RS diffère selon le type et le nombre de jeux pratiqués.

|

|

|

32 JP, 38 PC

|

SSS

|

Pas de différence de RS entre les JP et les PC

|

|

|

15 JP, 25 PC

|

SSS

|

Les JP ont une RS plus élevée que les PC

|

|

|

843 patients (JP, alcoolodépendants, cocaïnomanes)

|

NEO-PI-R

|

Pas de différence de RS entre JP, cocaïnomanes et alcoolodépendants

|

|

|

27 JP, 27 PC

|

SSS

|

Les PC ont une RS plus basse que les JP (la différence n’est plus significative après correction de Bonferroni)

|

|

|

115 JP

|

SSS

|

La RS n’est pas liée au JP

|

|

|

32 parieurs

|

SSS

|

Corrélation positive entre RS et nombre de jeux pratiqués

|

|

|

1 017 jeunes adultes

|

EIQ

|

La recherche d’aventure est liée à la fréquence du jeu, mais pas à la sévérité des symptômes de JP évaluée par le SOGS

|

|

|

10 JP, 25 PC

|

SSS

|

Pas de différence de RS entre JP et PC

|

|

|

144 étudiants (dont 25 sont considérés comme des JP)

|

ZKPS, SSS

|

La RS prédit la sévérité du jeu pathologique chez les étudiants qui ne sont pas considérés comme JP (SOGS<5 ; N=25), mais pas chez les étudiants considérés comme JP (SOGS 5 ; N=119)

|

|

|

30 alcoolodépendants (avec trouble du contrôle de l’impulsion, dont 7 JP), 30 alcoolodépendants, 30 PC

|

SSS

|

Les alcoolodépendants avec JP ont une RS plus élevée que les alcoolodépendants sans JP et les PC

|

|

|

765 adolescents (dont 38 sont considérés comme des JP)

|

EIQ

|

Les adolescents considérés comme JP à 17 ans ont un niveau de recherche d’aventure (évalué à 13 ans) plus élevé que les adolescents n’ayant pas de problème de JP

|

|

|

248 étudiants

|

ZKPS

|

La RS ne permet pas de différencier les participants avec propension à vouloir « se refaire » après des pertes financières (« chasing »)

|

|

|

32 joueurs (machines à sous)

|

SSS

|

Corrélation négative entre RS et fréquence de jeu

|

|

|

63 étudiants

|

AISS, SSS

|

Les joueurs « à risques » ont une RS plus élevée que les non joueurs.

La RS est corrélée positivement avec le score au SOGS

|

|

|

42 joueurs (machines à sous)

|

SSS

|

Corrélation positive entre RS et perte de contrôle pendant le jeu

|

|

|

33 JP, 40 PC

|

TPQ

|

Les JP ont un niveau de recherche de nouveauté plus élevé que les PC

|

|

|

27 JP (avec abus de substances), 63 patients abusant de substances, 21 PC

|

SSS

|

Pas de différence de RS entre patients abusant de substances (avec ou sans JP) et PC

|

|

|

790 adultes

|

ZKPS

|

La RS est corrélée positivement avec l’intérêt pour le jeu et le nombre de jeux différents pratiqués. La RS diffère selon le type de jeu pratiqué.

|

|

|

10 JP, 11 PC

|

ZKPS

|

Les JP ont une RS plus élevée que les PC

|

|

|

57 JP, 40 joueurs réguliers, 97 PC

|

SSS

|

Les JP ont une RS moins élevée (la différence n’est plus significative après correction de Bonferroni). Dans le groupe de JP, la RS corrèle avec le nombre de jeux pratiqués.

|

|

|

147 étudiants

|

EIQ

|

Pas de différence au niveau de la recherche d’aventure chez les étudiants présentant des problèmes de JP et ceux ne présentant pas de problème de JP

|

|

|

25 JP, 25 PC

|

SSS

|

Pas de différence de RS entre JP et PC

|

|

|

49 JP, 101 alcoolodépendants

|

TCI

|

Les JP ont un niveau de recherche de nouveauté plus élevé que les alcoolodépendants

|

|

|

20 JP, 29 PC

|

UPPS

|

Les JP ont une RS plus élevée que les PC, mais la RS ne permet pas de prédire le score au SOGS

|

|

|

97 adultes jouant dans les cafés (dont 57 JP), 72 adultes pariant sur des courses de chevaux (dont 42 JP)

|

SSS

|

La RS diffère selon les types de jeux pratiqués

|

|

|

61 JP, 39 PC

|

SSS

|

Les JP ont un score de recherche d’expériences plus élevé que les PC

|

|

|

24 JP, 40 joueurs « à risques », 41 PC

|

EIQ

|

La recherche d’aventure ne corrèle pas avec des mesures de JP (SOGS, GBQ, GPS)

|

|

|

24 JP, 40 joueurs « à risques », 41 PC

|

EIQ

|

Pas de différence au niveau de la recherche d’aventure entre les différents groupes

|

|

|

27 JP, 38 joueurs réguliers, 45 PC

|

TCI

|

Les JP ont un niveau de recherche de nouveauté plus élevé que les joueurs réguliers et les PC. La recherche de nouveauté est corrélée positivement avec le SOGS.

|

|

|

1 339 jeunes adultes

|

AISS

|

La recherche d’intensité est plus élevée chez les jeunes adultes présentant des problèmes de JP et est un prédicteur de la sévérité du JP

|

|

|

106 JP, 177 joueurs (ne respectant pas les critères DSM de JP)

|

NEO-PI-R

|

Pas de différence de RS entre les JP et les joueurs ne respectant pas les critères DSM de JP

|

|

|

1 538 étudiants

|

UPPS

|

La RS prédit le score au SOGS

|

|

|

38 JP, 78 PC

|

TCI

|

Les JP ont une RS plus élevée que les PC

|

|

|

1 886 étudiants

|

UPPS

|

La RS ne permet pas de prédire le score au SOGS

|

AISS : Arnett Inventory of Sensation Seeking ; EIQ : Eysenck Impulsiveness Questionnaire ; GBQ : Gamblers Belief Questionnaire ; GPS : Gambling Passion Scale ; JP : jeu pathologique ; NEO-PI-R : NEO Personality Inventory Revised ; SOGS : South Oaks Gambling Scale ; PC : participants de contrôle ; RS : recherche de sensations ; TCI : Temperament and Character Inventory ; TPQ : Tridimensional Personality Questionnaire ; SSS : Zuckerman Sensation Seeking Scale ; UPPS : UPPS Impulsive Behavior Scale ; ZKPS : Zuckerman-Kuhlman Personality Scale

).

).Pour une exploration dynamique et multifactorielle du comportement de jeu

), l’émergence de cette entité s’inscrit dans le cadre d’une société dans laquelle la liberté du consommateur constitue un principe organisateur et un moyen de régulation de la vie moderne. La personne doit ainsi démontrer qu’elle est capable d’exercer cette liberté de façon responsable en dominant ses impulsions irrationnelles (en manifestant du « self-control »). Dans cette perspective, le jeu pathologique est conçu comme une perte de contrôle qui mine l’idéal du consommateur libre. Ce contexte social et culturel va ainsi contribuer à façonner l’entité « joueur pathologique », selon les dimensions de perte de contrôle (comportement dirigé par les impulsions), de distorsions cognitives (renvoyant à une forme irrationnelle d’activité économique) et de dépendance (une dépendance physiologique faisant de la personne un malade chronique voué à l’abstinence, sur le mode de la dépendance aux substances). Ce sont précisément ces dimensions qui ont fait l’objet de la plus grande partie des recherches psychologiques entreprises sur le jeu problématique/pathologique.

), l’émergence de cette entité s’inscrit dans le cadre d’une société dans laquelle la liberté du consommateur constitue un principe organisateur et un moyen de régulation de la vie moderne. La personne doit ainsi démontrer qu’elle est capable d’exercer cette liberté de façon responsable en dominant ses impulsions irrationnelles (en manifestant du « self-control »). Dans cette perspective, le jeu pathologique est conçu comme une perte de contrôle qui mine l’idéal du consommateur libre. Ce contexte social et culturel va ainsi contribuer à façonner l’entité « joueur pathologique », selon les dimensions de perte de contrôle (comportement dirigé par les impulsions), de distorsions cognitives (renvoyant à une forme irrationnelle d’activité économique) et de dépendance (une dépendance physiologique faisant de la personne un malade chronique voué à l’abstinence, sur le mode de la dépendance aux substances). Ce sont précisément ces dimensions qui ont fait l’objet de la plus grande partie des recherches psychologiques entreprises sur le jeu problématique/pathologique. ) montre dans une étude en quoi le jeu pathologique ne suit pas nécessairement un décours chronique et persistant. Dans ce contexte, outre les processus d’autorégulation, il s’agirait notamment d’explorer longitudinalement les buts et motivations, affects, attitudes et perceptions de soi (conscientes et non conscientes) des joueurs, en lien avec différents types d’activité de jeu et en prenant en compte différentes variables socio-démographiques.

) montre dans une étude en quoi le jeu pathologique ne suit pas nécessairement un décours chronique et persistant. Dans ce contexte, outre les processus d’autorégulation, il s’agirait notamment d’explorer longitudinalement les buts et motivations, affects, attitudes et perceptions de soi (conscientes et non conscientes) des joueurs, en lien avec différents types d’activité de jeu et en prenant en compte différentes variables socio-démographiques.Bibliographie

→ Aller vers SYNTHESE