I. Définitions, épidémiologie et troubles associés

2019

| ANALYSE |

3-

Troubles associés

Définitions et associations diverses

et 2006

et 2006 ) sans véritable consensus sur leur signification.

) sans véritable consensus sur leur signification. pour désigner les conditions ou les manifestations associées à une maladie et ne participant pas au diagnostic initial. Ces entités cliniques distinctes peuvent, d’un point de vue chronologique, apparaître en même temps ou survenir à des périodes différentes de l’évolution de la ou des maladies ou troubles, certains troubles associés pouvant quelquefois être la conséquence des troubles primaires (Angold et coll., 1999

pour désigner les conditions ou les manifestations associées à une maladie et ne participant pas au diagnostic initial. Ces entités cliniques distinctes peuvent, d’un point de vue chronologique, apparaître en même temps ou survenir à des périodes différentes de l’évolution de la ou des maladies ou troubles, certains troubles associés pouvant quelquefois être la conséquence des troubles primaires (Angold et coll., 1999 ; Valderas et coll., 2009

; Valderas et coll., 2009 ). Il peut s’agir de la coexistence de plusieurs maladies, troubles ou conditions pathologiques. Toutefois Feinstein envisageait cette coexistence de plusieurs troubles de façon plus large en y incluant des entités cliniques sans rapport avec une maladie comme la grossesse ou la privation alimentaire délibérée pour perdre du poids, ou encore des réactions à une prise médicamenteuse comme les nausées. La position de Kaplan et coll. (2006)

). Il peut s’agir de la coexistence de plusieurs maladies, troubles ou conditions pathologiques. Toutefois Feinstein envisageait cette coexistence de plusieurs troubles de façon plus large en y incluant des entités cliniques sans rapport avec une maladie comme la grossesse ou la privation alimentaire délibérée pour perdre du poids, ou encore des réactions à une prise médicamenteuse comme les nausées. La position de Kaplan et coll. (2006) est plus restrictive, réservant le terme de comorbidité à la présence de deux maladies ou troubles, en excluant la présence de symptômes isolés. Les auteurs recommandent d’ailleurs de faire la distinction entre symptômes et troubles. Une des difficultés, lorsque l’on se situe dans le cadre des troubles apparaissant au cours du développement, réside dans le système de classification adopté et dans la façon dont les symptômes sont associés au sein d’un trouble ou, au contraire, distingués dans les critères diagnostiques. On peut ainsi passer d’un trouble élargi à une comorbidité selon la sémiologie retenue (Angold et coll., 1999

est plus restrictive, réservant le terme de comorbidité à la présence de deux maladies ou troubles, en excluant la présence de symptômes isolés. Les auteurs recommandent d’ailleurs de faire la distinction entre symptômes et troubles. Une des difficultés, lorsque l’on se situe dans le cadre des troubles apparaissant au cours du développement, réside dans le système de classification adopté et dans la façon dont les symptômes sont associés au sein d’un trouble ou, au contraire, distingués dans les critères diagnostiques. On peut ainsi passer d’un trouble élargi à une comorbidité selon la sémiologie retenue (Angold et coll., 1999 ). En effet, les troubles du développement sont définis par des performances qui s’écartent de la moyenne et sont donc le résultat d’une convention, à savoir à partir de quel score seuil est établi le caractère pathologique (- 1 écart-type, 5e percentile ou encore - 2 écarts-types).

). En effet, les troubles du développement sont définis par des performances qui s’écartent de la moyenne et sont donc le résultat d’une convention, à savoir à partir de quel score seuil est établi le caractère pathologique (- 1 écart-type, 5e percentile ou encore - 2 écarts-types). , p. 724) est celle d’« un concept uniquement temporel, (qui) peut refléter soit une causalité sous-jacente, soit des étiologies sans aucun rapport ». Ces mêmes auteurs envisagent également la notion de continuum de sévérité qui agrégerait, au fur et à mesure, des tableaux de plus en plus larges. On pourrait ainsi englober dans un même continuum des sujets avec un développement typique, ceux présentant un TDC isolé, ou encore un TDC associé avec un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)1

ou avec un trouble du langage (Dyck et coll., 2011

, p. 724) est celle d’« un concept uniquement temporel, (qui) peut refléter soit une causalité sous-jacente, soit des étiologies sans aucun rapport ». Ces mêmes auteurs envisagent également la notion de continuum de sévérité qui agrégerait, au fur et à mesure, des tableaux de plus en plus larges. On pourrait ainsi englober dans un même continuum des sujets avec un développement typique, ceux présentant un TDC isolé, ou encore un TDC associé avec un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)1

ou avec un trouble du langage (Dyck et coll., 2011 ). La question du continuum est également envisagée entre TDC et paralysie cérébrale avec notamment des réflexions sur la mise en place des soins (Rosenbloom, 2007

). La question du continuum est également envisagée entre TDC et paralysie cérébrale avec notamment des réflexions sur la mise en place des soins (Rosenbloom, 2007 ; Pearsall-Jones et coll., 2010

; Pearsall-Jones et coll., 2010 ). Krueger et Markon (2006)

). Krueger et Markon (2006) distinguent la co-occurrence qui renverrait à la présence chez un même individu de deux diagnostics distincts, et la corrélation indiquant que, dans un groupe d’individus, deux diagnostics sont reliés ou co-varient sans pour autant préjuger des rapports de causalité. Lilienfeld et coll. (1994)

distinguent la co-occurrence qui renverrait à la présence chez un même individu de deux diagnostics distincts, et la corrélation indiquant que, dans un groupe d’individus, deux diagnostics sont reliés ou co-varient sans pour autant préjuger des rapports de causalité. Lilienfeld et coll. (1994) utilisent d’ailleurs ce terme de co-variation à propos de troubles dont l’association est attestée dans un groupe d’individus.

utilisent d’ailleurs ce terme de co-variation à propos de troubles dont l’association est attestée dans un groupe d’individus. ; Lilienfeld et coll., 1994

; Lilienfeld et coll., 1994 ), l’intérêt pour les troubles associés dans le TDC se développe fortement à partir de l’étude de Kaplan et coll. (1998)

), l’intérêt pour les troubles associés dans le TDC se développe fortement à partir de l’étude de Kaplan et coll. (1998) qui porte sur les associations entre troubles des apprentissages et/ou attentionnels et dont les résultats seront présentés par la suite.

qui porte sur les associations entre troubles des apprentissages et/ou attentionnels et dont les résultats seront présentés par la suite. .

.Troubles neuro-développementaux

Tous types de troubles neuro-développementaux

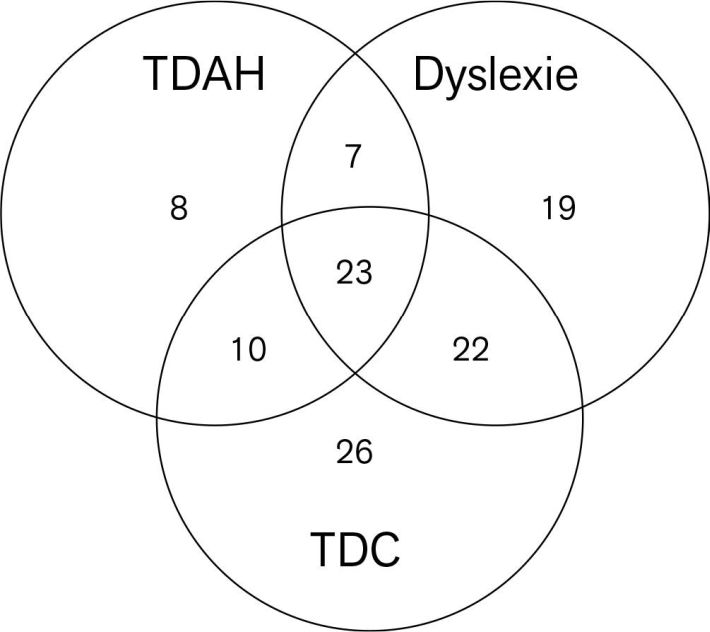

porte sur des enfants adressés en consultation pour troubles des apprentissages et/ou attentionnels, tout en excluant les déficiences intellectuelles. L’ensemble des enfants a bénéficié d’une évaluation des capacités attentionnelles, motrices et langagières. La comorbidité a été explorée dans un groupe de 162 enfants (figure 3.2

porte sur des enfants adressés en consultation pour troubles des apprentissages et/ou attentionnels, tout en excluant les déficiences intellectuelles. L’ensemble des enfants a bénéficié d’une évaluation des capacités attentionnelles, motrices et langagières. La comorbidité a été explorée dans un groupe de 162 enfants (figure 3.2 ). Un tiers des enfants (n = 62) souffrait d’un ou plusieurs autres troubles, un autre tiers (n = 53) présentait un trouble isolé, dont 26 un TDC, et le tiers restant (47 enfants) ne répondait pas aux critères des pathologies développementales examinées (TDA/H, TDC, dyslexie), ce qui amena les auteurs à affirmer que « la comorbidité est la règle plutôt que l’exception » et à proposer le modèle du développement cérébral atypique (voir plus loin). Ces résultats ont ensuite été confirmés au cours d’une étude à laquelle ont participé 179 familles (Kaplan et coll., 2001

). Un tiers des enfants (n = 62) souffrait d’un ou plusieurs autres troubles, un autre tiers (n = 53) présentait un trouble isolé, dont 26 un TDC, et le tiers restant (47 enfants) ne répondait pas aux critères des pathologies développementales examinées (TDA/H, TDC, dyslexie), ce qui amena les auteurs à affirmer que « la comorbidité est la règle plutôt que l’exception » et à proposer le modèle du développement cérébral atypique (voir plus loin). Ces résultats ont ensuite été confirmés au cours d’une étude à laquelle ont participé 179 familles (Kaplan et coll., 2001 ). Parmi les 29 sujets présentant un TDC, aucun ne présentait le trouble isolé, 3 avaient un TDA/H associé, les 26 autres ayant de 2 à 4 troubles associés (TDA/H, dyslexie, trouble oppositionnel avec provocation, trouble des conduites, troubles anxieux).

). Parmi les 29 sujets présentant un TDC, aucun ne présentait le trouble isolé, 3 avaient un TDA/H associé, les 26 autres ayant de 2 à 4 troubles associés (TDA/H, dyslexie, trouble oppositionnel avec provocation, trouble des conduites, troubles anxieux). | Figure 3.2 Répartition des effectifs avec association de troubles neuro-développementaux selon Kaplan et coll. (1998) |

montrent que les associations de retards de développement dans différents domaines (attention, comportement, compétences perceptivo-motrices, langage) existent dans 14,1 % de l’échantillon sélectionné (n = 434), ce qui représente près de la moitié (48,8 %) des 125 enfants présentant au moins une difficulté. Les difficultés associées sont plus sévères que les difficultés isolées et les garçons présentent plus souvent que les filles des retards dans plusieurs domaines du développement (23,9 % versus 5,9 % respectivement pour les garçons et les filles sur l’ensemble de l’échantillon). Des fréquences comparables ont été retrouvées chez des enfants un peu plus âgés (5-7 ans ; Stich et coll., 2014

montrent que les associations de retards de développement dans différents domaines (attention, comportement, compétences perceptivo-motrices, langage) existent dans 14,1 % de l’échantillon sélectionné (n = 434), ce qui représente près de la moitié (48,8 %) des 125 enfants présentant au moins une difficulté. Les difficultés associées sont plus sévères que les difficultés isolées et les garçons présentent plus souvent que les filles des retards dans plusieurs domaines du développement (23,9 % versus 5,9 % respectivement pour les garçons et les filles sur l’ensemble de l’échantillon). Des fréquences comparables ont été retrouvées chez des enfants un peu plus âgés (5-7 ans ; Stich et coll., 2014 ). Dans le cadre d’un dépistage réalisé à l’entrée à l’école, la motricité, le langage, la cognition et le développement psychosocial (12 compétences au total) étaient explorés. Sur cette très large série de 12 399 enfants examinés entre 1997 et 2008, 19 % présentaient un retard dans au moins deux des domaines explorés, soit 56,5 % des enfants avec au moins un retard du développement.

). Dans le cadre d’un dépistage réalisé à l’entrée à l’école, la motricité, le langage, la cognition et le développement psychosocial (12 compétences au total) étaient explorés. Sur cette très large série de 12 399 enfants examinés entre 1997 et 2008, 19 % présentaient un retard dans au moins deux des domaines explorés, soit 56,5 % des enfants avec au moins un retard du développement. ) et confirme que la coexistence de différents troubles développementaux est souvent la règle. Pieters et coll. (2013)

) et confirme que la coexistence de différents troubles développementaux est souvent la règle. Pieters et coll. (2013) , en étudiant le profil clinique de 410 enfants adressés dans des centres de prise en charge pour troubles du comportement, du développement ou déficits neurosensoriels, ont montré dans leur série que la très grande majorité des enfants porteurs d’un TDC présente un (40,3 % des cas), deux (43,7 %) ou trois ou plus (10,7 %) autres retards ou troubles du développement en plus du trouble de la coordination motrice. De manière attendue, le risque de présenter une symptomatologie associée augmente avec la sévérité du TDC (Martin et coll., 2010

, en étudiant le profil clinique de 410 enfants adressés dans des centres de prise en charge pour troubles du comportement, du développement ou déficits neurosensoriels, ont montré dans leur série que la très grande majorité des enfants porteurs d’un TDC présente un (40,3 % des cas), deux (43,7 %) ou trois ou plus (10,7 %) autres retards ou troubles du développement en plus du trouble de la coordination motrice. De manière attendue, le risque de présenter une symptomatologie associée augmente avec la sévérité du TDC (Martin et coll., 2010 ; Schoemaker et coll., 2013

; Schoemaker et coll., 2013 ). Les résultats seront ensuite présentés par pathologie associée.

). Les résultats seront ensuite présentés par pathologie associée. ; Flapper et Schoemaker, 2013

; Flapper et Schoemaker, 2013 ; Gooch et coll. 2014

; Gooch et coll. 2014 ), troubles des apprentissages (Pieters et coll., 2012

), troubles des apprentissages (Pieters et coll., 2012 ; Margari et coll., 2013

; Margari et coll., 2013 ) ou TDA/H (Fliers et coll., 2008

) ou TDA/H (Fliers et coll., 2008 ).

).Tableau 3.I Association de troubles neuro-développementaux

|

Référence

|

TDC :

définition groupe à l’étude

âge

effectif

|

Compétences explorées

|

Résultats

|

|---|---|---|---|

|

TDC

MABC

9-10 ans

n = 25 TDC (dont 9 avec troubles de la lecture)

n = 15 troubles de la lecture

n = 31 témoins

|

Attention

|

Co-occurrence TDC et difficultés de lecture supérieure à celle attendue si troubles indépendants

Comparativement aux témoins :

performances plus basses sur tous les tests attentionnels

|

|

|

TDC

DCDQ, MABC, BOTMP

11-12 ans

n = 45 avec TDC

n = 51 suspects de TDC

n = 78 témoins

|

Attention

Apprentissages (lecture, écriture, orthographe)

Ajustement psychosocial

|

Association avec diagnostic de TDA/H

En comparaison aux témoins :

performances plus faibles en lecture, écriture, orthographe

plus de difficultés dans les relations sociales

|

|

|

TDC (< 15e perc.)

ALSPAC coordination test (inclut la MABC)

7-9 ans

n = 346

|

Attention

Langage

Compétences sociales

Performances académiques

|

Association avec :

troubles de l’attention OR 1,9 [1,2-3,2]

répétition de non mots OR 1,8 [1,3-2,7]

communication sociale OR 1,9 [1,1-3,0]

lecture OR 3,4 [2,4-4,8]

orthographe OR 2,8 [2,0-3,9]

|

|

|

TDC

DSM, MABC-2 (< 15e perc.)

7-12 ans

n = 201 TDC (102 TDC et 99

TDC + MLD)

n = 75 MLD

n = 136 témoins

|

Difficultés en mathématiques

|

Association problèmes moteurs et difficultés en mathématiques (en particulier sous-type mémoire sémantique)

|

|

|

TDC

ALSPAC coordination test (inclut la MABC)

7 ans

n = 289 TDC (< 5e perc.)

n = 951 TDC (5e-15e perc.)

n = 5719 témoins

|

Attention

Compétences académiques (lecture, orthographe, écriture)

Compétences sociales

|

En comparaison aux témoins :

performances plus basses en lecture

performances plus basses en écriture

plus de problèmes attentionnels

compétences sociales plus basses

|

|

|

TDC

DCDQ (screening), BOTMP

6-10 ans

n = 38 avec TDC

n = 32 suspects de TDC

n = 82 témoins

|

Attention

Hyperactivité

Lecture

Écriture

Ajustement psychosocial

|

En comparaison aux témoins :

performances plus basses en attention et lecture

performances comparables en écriture

plus hyperactifs

plus de difficultés dans les relations sociales

|

BOTMP : Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency ; DCDQ : Develomental Cordination Disorder Questionnaire ; IC : intervalle de confiance ; MABC :Movement Assessment Battery for Children ; MLD : Mathematical Learning Disability ; OR : odds ratio ; perc. : percentile ; TDA/H : trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ; TDC : trouble développemental de la coordination.

TDA/H

). La fréquence d’une telle association est élevée. Dans les publications portant sur des populations identifiées comme présentant un TDC, les associations avec un trouble de l’attention (Dewey et coll., 2002

). La fréquence d’une telle association est élevée. Dans les publications portant sur des populations identifiées comme présentant un TDC, les associations avec un trouble de l’attention (Dewey et coll., 2002 ; Cruddaceet Riddell, 2006

; Cruddaceet Riddell, 2006 ; Tseng et coll., 2007

; Tseng et coll., 2007 ; Lingman et coll., 2010

; Lingman et coll., 2010 ; Schoemaker et coll., 2013

; Schoemaker et coll., 2013 ) sont les plus fréquemment retrouvées, avec des performances dégradées chez les enfants présentant un TDC comparativement à des enfants à développement typique (tableaux 3.I

) sont les plus fréquemment retrouvées, avec des performances dégradées chez les enfants présentant un TDC comparativement à des enfants à développement typique (tableaux 3.I ). Dans les publications s’intéressant à une population d’enfants avec TDA/H, l’association avec le TDC concernerait environ un tiers des enfants avec TDA/H (Fliers et coll., 2008

). Dans les publications s’intéressant à une population d’enfants avec TDA/H, l’association avec le TDC concernerait environ un tiers des enfants avec TDA/H (Fliers et coll., 2008 ). Enfin, dans d’autres publications on retrouve entre 30 et 50 % des enfants avec l’un des troubles qui sont également porteurs de l’autre (Kadesjö et Gillberg, 1998

). Enfin, dans d’autres publications on retrouve entre 30 et 50 % des enfants avec l’un des troubles qui sont également porteurs de l’autre (Kadesjö et Gillberg, 1998 ; Tervo et coll., 2002

; Tervo et coll., 2002 ; Pitcher et coll., 2003

; Pitcher et coll., 2003 ; Watemberg et coll., 2013

; Watemberg et coll., 2013 ; Gagné et coll., 2008

; Gagné et coll., 2008 ; Williams et coll., 2013

; Williams et coll., 2013 ; Kaiser et Albaret, 2016

; Kaiser et Albaret, 2016 ; voir Kaiser et coll., 2015

; voir Kaiser et coll., 2015 et Goulardins et coll., 2017

et Goulardins et coll., 2017 pour deux revues récentes de cette association). Ces résultats sont néanmoins à nuancer dans la mesure où certains articles mentionnent des troubles moteurs chez les enfants TDA/H, ce qui renvoie à la question de savoir s’il s’agit d’une conséquence du TDA/H ou d’une association avec un TDC.

pour deux revues récentes de cette association). Ces résultats sont néanmoins à nuancer dans la mesure où certains articles mentionnent des troubles moteurs chez les enfants TDA/H, ce qui renvoie à la question de savoir s’il s’agit d’une conséquence du TDA/H ou d’une association avec un TDC. , à proposer le terme de déficit en attention, contrôle moteur et perception (DAMP) pour qualifier l’association TDC et TDA/H. Une étude de cohorte, réalisée en Suède et portant sur 409 enfants âgé de 7 ans, retrouvait ainsi un TDC isolé chez 7,3 % des enfants, un TDA/H isolé chez 7,4 % et un DAMP chez 6,6 %, dont 1,7 % considéré comme sévère (Kadesjö et Gillberg, 1998

, à proposer le terme de déficit en attention, contrôle moteur et perception (DAMP) pour qualifier l’association TDC et TDA/H. Une étude de cohorte, réalisée en Suède et portant sur 409 enfants âgé de 7 ans, retrouvait ainsi un TDC isolé chez 7,3 % des enfants, un TDA/H isolé chez 7,4 % et un DAMP chez 6,6 %, dont 1,7 % considéré comme sévère (Kadesjö et Gillberg, 1998 ).

). ). Dans un ensemble de tâches visuomotrices (poursuite d’une cible sur un écran, traçage d’un trait entre deux cercles concentriques), Lee et coll. (2013)

). Dans un ensemble de tâches visuomotrices (poursuite d’une cible sur un écran, traçage d’un trait entre deux cercles concentriques), Lee et coll. (2013) ont aussi montré que les sujets présentant un TDC et un TDA/H ont des mouvements moins fluides et moins réguliers et utilisent plus de force que les sujets avec TDA/H isolé ou les sujets contrôles.

ont aussi montré que les sujets présentant un TDC et un TDA/H ont des mouvements moins fluides et moins réguliers et utilisent plus de force que les sujets avec TDA/H isolé ou les sujets contrôles. montre que les sujets présentant un TDC et un TDA/H ont, à l’âge de 22 ans, un risque plus élevé de personnalité antisociale, d’alcoolisme, d’infractions criminelles, de dyslexie et un faible niveau d’instruction (Rasmussen et Gillberg, 2000

montre que les sujets présentant un TDC et un TDA/H ont, à l’âge de 22 ans, un risque plus élevé de personnalité antisociale, d’alcoolisme, d’infractions criminelles, de dyslexie et un faible niveau d’instruction (Rasmussen et Gillberg, 2000 ). Comparés à des enfants présentant un TDC ou un TDA/H, ceux qui présentent les 2 troubles sont plus souvent considérés comme dépressifs par leur parent (3 à 5 fois plus pour Missiuna et coll., 2014

). Comparés à des enfants présentant un TDC ou un TDA/H, ceux qui présentent les 2 troubles sont plus souvent considérés comme dépressifs par leur parent (3 à 5 fois plus pour Missiuna et coll., 2014 ).

). constatent une connectivité fonctionnelle altérée et plus élevée entre le cortex moteur primaire et les régions cérébrales impliquées dans le traitement sensorimoteur et dans le contrôle cognitif du mouvement, ce qui suggère une plus grande sollicitation de ces réseaux pour pouvoir planifier et exécuter correctement les mouvements. Dans une étude avec IRM de diffusion, Langevin et coll. (2014)

constatent une connectivité fonctionnelle altérée et plus élevée entre le cortex moteur primaire et les régions cérébrales impliquées dans le traitement sensorimoteur et dans le contrôle cognitif du mouvement, ce qui suggère une plus grande sollicitation de ces réseaux pour pouvoir planifier et exécuter correctement les mouvements. Dans une étude avec IRM de diffusion, Langevin et coll. (2014) retrouvent un effet additif, les sujets présentant un TDA/H et un TDC cumulant les altérations retrouvées dans les deux troubles présents isolément (régions distinctes du corps calleux). Toutefois, en étudiant l’épaisseur corticale, Langevin et coll. (2015)

retrouvent un effet additif, les sujets présentant un TDA/H et un TDC cumulant les altérations retrouvées dans les deux troubles présents isolément (régions distinctes du corps calleux). Toutefois, en étudiant l’épaisseur corticale, Langevin et coll. (2015) montrent une diminution plus importante et distribuée différemment lorsque les deux troubles étaient associés plutôt qu’isolés, ce qui les a amenés à considérer que les sujets avec troubles associés sont singuliers sur le plan neurobiologique.

montrent une diminution plus importante et distribuée différemment lorsque les deux troubles étaient associés plutôt qu’isolés, ce qui les a amenés à considérer que les sujets avec troubles associés sont singuliers sur le plan neurobiologique. , à partir d’une étude sur 1 285 paires de jumeaux enfants et adolescents âgés de 5 à 16 ans, envisagent que le TDA/H et le TDC présentent une héritabilité partagée, notamment entre le TDC avec troubles de la motricité fine et le TDA/H à prédominance inattentive.

, à partir d’une étude sur 1 285 paires de jumeaux enfants et adolescents âgés de 5 à 16 ans, envisagent que le TDA/H et le TDC présentent une héritabilité partagée, notamment entre le TDC avec troubles de la motricité fine et le TDA/H à prédominance inattentive. ). De plus, les implications et les conséquences sont loin d’être prises en compte, comme pour nombre de ces comorbidités : du point de vue de la clinique dans l’évaluation et la mise en place des soins et des aménagements ; concernant la recherche, dans la délimitation du périmètre de chacun de ces troubles ainsi que dans les facteurs d’inclusion et d’exclusion des participants aux études, mais également dans l’analyse de cet état de fait (Goulardins et coll., 2017

). De plus, les implications et les conséquences sont loin d’être prises en compte, comme pour nombre de ces comorbidités : du point de vue de la clinique dans l’évaluation et la mise en place des soins et des aménagements ; concernant la recherche, dans la délimitation du périmètre de chacun de ces troubles ainsi que dans les facteurs d’inclusion et d’exclusion des participants aux études, mais également dans l’analyse de cet état de fait (Goulardins et coll., 2017 ).

).Troubles des apprentissages

, réalisée auprès de 137 enfants de 7 à 12 ans porteurs d’un trouble des apprentissages, dont 50 % ont des troubles moteurs (MABC < 15e percentile), avec des corrélations positives entre équilibre et résultats en mathématiques, maîtrise de balles et lecture ou encore dextérité manuelle et orthographe. Dans une population clinique de 3 608 enfants, dont 1 319 porteurs d’un trouble des apprentissages, Pieters

et coll. (2012)

, réalisée auprès de 137 enfants de 7 à 12 ans porteurs d’un trouble des apprentissages, dont 50 % ont des troubles moteurs (MABC < 15e percentile), avec des corrélations positives entre équilibre et résultats en mathématiques, maîtrise de balles et lecture ou encore dextérité manuelle et orthographe. Dans une population clinique de 3 608 enfants, dont 1 319 porteurs d’un trouble des apprentissages, Pieters

et coll. (2012) trouvent que 24,8 % des sujets avec trouble des apprentissages présentent des troubles moteurs (score inférieur au 10e percentile à la MABC ou auBruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency). Enfin, Margari et coll. (2013)

trouvent que 24,8 % des sujets avec trouble des apprentissages présentent des troubles moteurs (score inférieur au 10e percentile à la MABC ou auBruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency). Enfin, Margari et coll. (2013) trouvent qu’entre 18 % et 28 % des 448 enfants avec troubles des apprentissages présentent un TDC.

trouvent qu’entre 18 % et 28 % des 448 enfants avec troubles des apprentissages présentent un TDC.Dyslexie

, qui constate que même si la « maladresse n’est pas du tout un symptôme constant », 34 des 125 enfants porteurs d’une dyslexie dans son étude présentent également des difficultés motrices. La présence de troubles moteurs est d’ailleurs fréquemment rapportée dans les recherches sur la dyslexie (Jover et coll., 2013

, qui constate que même si la « maladresse n’est pas du tout un symptôme constant », 34 des 125 enfants porteurs d’une dyslexie dans son étude présentent également des difficultés motrices. La présence de troubles moteurs est d’ailleurs fréquemment rapportée dans les recherches sur la dyslexie (Jover et coll., 2013 ). Des atteintes de la locomotion (Westendorp et coll., 2011

). Des atteintes de la locomotion (Westendorp et coll., 2011 ), de l’équilibre et de la dextérité manuelle (Jongmans et coll., 2003

), de l’équilibre et de la dextérité manuelle (Jongmans et coll., 2003 ; Iversen et coll., 2005

; Iversen et coll., 2005 ) sont trouvées chez des enfants avec une dyslexie. Les difficultés en motricité fine, associées à la dyslexie, touchent à la fois la manipulation d’objets (Stoodley et Stein, 2006

) sont trouvées chez des enfants avec une dyslexie. Les difficultés en motricité fine, associées à la dyslexie, touchent à la fois la manipulation d’objets (Stoodley et Stein, 2006 ) et la graphomotricité (Smits-Engelsman et coll., 2003

) et la graphomotricité (Smits-Engelsman et coll., 2003 ).

). trouvent ainsi 22 % de sujets présentant un TDC parmi les sujets avec une dyslexie. L’expertise collective de l’Inserm (2007)

trouvent ainsi 22 % de sujets présentant un TDC parmi les sujets avec une dyslexie. L’expertise collective de l’Inserm (2007) mentionne des proportions similaires avec 22 % de troubles de la motricité (TDC et/ou dysgraphie) parmi les 177 dyslexiques de l’étude de Habib

mentionne des proportions similaires avec 22 % de troubles de la motricité (TDC et/ou dysgraphie) parmi les 177 dyslexiques de l’étude de Habib (2003). L’étude de Chaix et coll. (2007)

(2003). L’étude de Chaix et coll. (2007) , portant sur une population de 58 enfants dyslexiques, montre une association avec le TDC de l’ordre de 40 % à 57 %, avec un score à l’échelle de développement psychomoteur de Lincoln-Oseretsky inférieur à - 2 ET pour 40 % d’entre eux, et un score compris entre - 1 et - 2 ET pour 17 % d’entre eux. Iversen et coll. (2005)

, portant sur une population de 58 enfants dyslexiques, montre une association avec le TDC de l’ordre de 40 % à 57 %, avec un score à l’échelle de développement psychomoteur de Lincoln-Oseretsky inférieur à - 2 ET pour 40 % d’entre eux, et un score compris entre - 1 et - 2 ET pour 17 % d’entre eux. Iversen et coll. (2005) comparent 20 enfants de 10-11 ans avec une dyslexie sévère diagnostiquée médicalement (milieu clinique), 17 faibles lecteurs identifiés en milieu scolaire et 22 bons lecteurs constituant le groupe contrôle. 60 % des sujets du groupe clinique et 53 % des mauvais lecteurs présentent des scores inférieurs au 5e percentile à la MABC contre seulement 13,6 % dans le groupe contrôle. Les pourcentages de troubles de la motricité intentionnelle au sein d’une population de dyslexiques peuvent atteindre jusqu’à 59 % (Ramus et coll., 2003

comparent 20 enfants de 10-11 ans avec une dyslexie sévère diagnostiquée médicalement (milieu clinique), 17 faibles lecteurs identifiés en milieu scolaire et 22 bons lecteurs constituant le groupe contrôle. 60 % des sujets du groupe clinique et 53 % des mauvais lecteurs présentent des scores inférieurs au 5e percentile à la MABC contre seulement 13,6 % dans le groupe contrôle. Les pourcentages de troubles de la motricité intentionnelle au sein d’une population de dyslexiques peuvent atteindre jusqu’à 59 % (Ramus et coll., 2003 ), voire 80 % des cas (Fawcett et Nicolson, 1999

), voire 80 % des cas (Fawcett et Nicolson, 1999 ). Lorsque les études portaient sur des enfants maladroits, Gubbay et coll. (1965)

). Lorsque les études portaient sur des enfants maladroits, Gubbay et coll. (1965) évoquaient déjà des troubles de la lecture chez environ 30 % des sujets (6 sur 21 enfants). Par la suite, Kaplan et coll. (1998)

évoquaient déjà des troubles de la lecture chez environ 30 % des sujets (6 sur 21 enfants). Par la suite, Kaplan et coll. (1998) ont montré que sur les 81 sujets avec un diagnostic de TDC, 45 présentent une dyslexie, soit 56 %. Les publications portant sur les enfants présentant un TDC rapportent également que les associations entre TDC et trouble de la lecture (Cruddace et Riddell, 2006

ont montré que sur les 81 sujets avec un diagnostic de TDC, 45 présentent une dyslexie, soit 56 %. Les publications portant sur les enfants présentant un TDC rapportent également que les associations entre TDC et trouble de la lecture (Cruddace et Riddell, 2006 v; Dewey et coll., 2002

v; Dewey et coll., 2002 ; Lingman et coll., 2010

; Lingman et coll., 2010 ; Martin et coll., 2010

; Martin et coll., 2010 ; Schoemaker et coll., 2013

; Schoemaker et coll., 2013 ; Tseng et coll., 2007

; Tseng et coll., 2007 ) sont les plus fréquemment retrouvées avec des performances dégradées chez les enfants présentant un TDC comparativement à des enfants à développement typique (tableau 3.I

) sont les plus fréquemment retrouvées avec des performances dégradées chez les enfants présentant un TDC comparativement à des enfants à développement typique (tableau 3.I ). O’Hare et Khalid (2002)

). O’Hare et Khalid (2002) trouvent également des troubles de lecture chez 70 % des 23 enfants présentant un TDC, contre 14 % dans une population contrôle (n = 136).

trouvent également des troubles de lecture chez 70 % des 23 enfants présentant un TDC, contre 14 % dans une population contrôle (n = 136). et 2017

et 2017 ), ce qui indiquerait qu’il n’y a pas dans cette configuration de phénomène cumulatif.

), ce qui indiquerait qu’il n’y a pas dans cette configuration de phénomène cumulatif.Dyscalculie

). Ces derniers éprouvent plus de difficultés à réaliser des opérations simples, à faire du calcul mental, à ranger des séries de nombres. Les auteurs différencient en outre les sujets présentant un TDC modéré (MABC-2 < 15e percentile) et ceux présentant un TDC sévère (MABC-2 < 5e percentile), les seconds ayant un retard moyen de deux ans dans ces épreuves par rapport aux sujets à développement typique, alors que le retard se limite à un an pour les premiers. Les auteurs restent toutefois prudents sur la question du trouble de l’apprentissage des mathématiques, considérant que tous les critères diagnostiques n’ont pu être étudiés et notamment l’absence de sensibilité aux interventions spécialisées mises en place dans le milieu scolaire. Gomez et coll. (2015)

). Ces derniers éprouvent plus de difficultés à réaliser des opérations simples, à faire du calcul mental, à ranger des séries de nombres. Les auteurs différencient en outre les sujets présentant un TDC modéré (MABC-2 < 15e percentile) et ceux présentant un TDC sévère (MABC-2 < 5e percentile), les seconds ayant un retard moyen de deux ans dans ces épreuves par rapport aux sujets à développement typique, alors que le retard se limite à un an pour les premiers. Les auteurs restent toutefois prudents sur la question du trouble de l’apprentissage des mathématiques, considérant que tous les critères diagnostiques n’ont pu être étudiés et notamment l’absence de sensibilité aux interventions spécialisées mises en place dans le milieu scolaire. Gomez et coll. (2015) ont aussi montré que les enfants présentant un TDC ont de moins bonnes performances dans des tâches de comparaison de nombres symboliques (chiffres arabes) et non symboliques (quantité de points) et dans des tâches d’additions simples. Néanmoins, dans une tâche de ligne numérique, Gomez et coll. (2015)

ont aussi montré que les enfants présentant un TDC ont de moins bonnes performances dans des tâches de comparaison de nombres symboliques (chiffres arabes) et non symboliques (quantité de points) et dans des tâches d’additions simples. Néanmoins, dans une tâche de ligne numérique, Gomez et coll. (2015) montrent que si les enfants présentant un TDC sont moins précis pour estimer la position des nombres sur la ligne numérique, ils utilisent les mêmes stratégies que les enfants contrôles basées sur le principe de linéarité (l’écart entre 9 et 10 est le même qu’entre 90 et 91), à la différence des enfants dyscalculiques. Ces résultats suggèrent que les mécanismes sous-tendant les difficultés en mathématiques ne sont pas similaires dans les deux troubles.

montrent que si les enfants présentant un TDC sont moins précis pour estimer la position des nombres sur la ligne numérique, ils utilisent les mêmes stratégies que les enfants contrôles basées sur le principe de linéarité (l’écart entre 9 et 10 est le même qu’entre 90 et 91), à la différence des enfants dyscalculiques. Ces résultats suggèrent que les mécanismes sous-tendant les difficultés en mathématiques ne sont pas similaires dans les deux troubles. et 1995

et 1995 ; Mammarella et Cornoldi, 2014

; Mammarella et Cornoldi, 2014 ; Cornoldi et coll., 2016

; Cornoldi et coll., 2016 ).

).Troubles de la communication, troubles du langage

Trouble du spectre de l’autisme

comparent les capacités motrices de 26 enfants avec un syndrome d’Asperger et celles de 16 enfants avec un trouble des apprentissages à l’aide de la MABC. Ils retrouvent un trouble spécifique du développement moteur chez, respectivement, 85 % et 88 % d’entre eux et confirment ainsi des études précédentes. De même, l’étude de Green et coll. (2009)

comparent les capacités motrices de 26 enfants avec un syndrome d’Asperger et celles de 16 enfants avec un trouble des apprentissages à l’aide de la MABC. Ils retrouvent un trouble spécifique du développement moteur chez, respectivement, 85 % et 88 % d’entre eux et confirment ainsi des études précédentes. De même, l’étude de Green et coll. (2009) montre que 79 % des enfants avec TSA, avec ou sans déficience intellectuelle, évalués à partir de la MABC, ont un score pathologique (< 5e percentile) et 10 % présentent un score limite nécessitant une surveillance, ce qui va aussi dans le sens d’une coexistence entre TDC et TSA. Plus largement, la présence de troubles moteurs et psychomoteurs dans l’autisme est aujourd’hui bien documentée (Kopp et coll., 2010

montre que 79 % des enfants avec TSA, avec ou sans déficience intellectuelle, évalués à partir de la MABC, ont un score pathologique (< 5e percentile) et 10 % présentent un score limite nécessitant une surveillance, ce qui va aussi dans le sens d’une coexistence entre TDC et TSA. Plus largement, la présence de troubles moteurs et psychomoteurs dans l’autisme est aujourd’hui bien documentée (Kopp et coll., 2010 ; Miller et coll., 2014

; Miller et coll., 2014 ; Paquet et coll., 2016

; Paquet et coll., 2016 ; Subramanian et coll., 2017

; Subramanian et coll., 2017 ; Kaur et coll., 2018

; Kaur et coll., 2018 ). Sont ainsi retrouvés des troubles au niveau du contrôle postural et de la marche (Rinehart et coll., 2006

). Sont ainsi retrouvés des troubles au niveau du contrôle postural et de la marche (Rinehart et coll., 2006 ; Freitag et coll., 2007

; Freitag et coll., 2007 ), des coordinations générales, de la dextérité manuelle et de l’écriture (Provost et coll., 2007

), des coordinations générales, de la dextérité manuelle et de l’écriture (Provost et coll., 2007 ; Jasmin et coll., 2009

; Jasmin et coll., 2009 ; Kushki et coll., 2011

; Kushki et coll., 2011 ; Kaur et coll., 2018

; Kaur et coll., 2018 ). Des troubles des praxies visuoconstructives, associés à un déficit dans la motricité fine sont également rencontrés (Hellinckx et coll., 2013

). Des troubles des praxies visuoconstructives, associés à un déficit dans la motricité fine sont également rencontrés (Hellinckx et coll., 2013 ), de même que des troubles des praxies gestuelles (Dewey et coll., 2007

), de même que des troubles des praxies gestuelles (Dewey et coll., 2007 ; Miller et coll., 2014

; Miller et coll., 2014 ). À l’aide de la Florida Apraxia Battery adaptée pour les enfants (gestes sur commande verbale, sur imitation et avec utilisation d’objets), MacNeil et Mostofsky (2012)

). À l’aide de la Florida Apraxia Battery adaptée pour les enfants (gestes sur commande verbale, sur imitation et avec utilisation d’objets), MacNeil et Mostofsky (2012) trouvent que les enfants avec autisme commettent un plus grand nombre d’erreurs dans les différentes conditions du test que les enfants avec TDA/H et les enfants à développement typique. Les auteurs attribuent ces résultats à une anomalie du système des neurones miroirs. Ces résultats sont retrouvés par Kaur et coll. (2018)

trouvent que les enfants avec autisme commettent un plus grand nombre d’erreurs dans les différentes conditions du test que les enfants avec TDA/H et les enfants à développement typique. Les auteurs attribuent ces résultats à une anomalie du système des neurones miroirs. Ces résultats sont retrouvés par Kaur et coll. (2018) . Cependant pour Dowell et coll. (2009)

. Cependant pour Dowell et coll. (2009) , les difficultés seraient surtout présentes lors de l’imitation de gestes sans signification. À l’exception des troubles affectant la motricité globale (évaluée avec le Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – BOTMP), les différents troubles rencontrés dans le cadre de cette association, et notamment les troubles praxiques, sont indépendants des capacités intellectuelles des enfants (Kaur et coll., 2018

, les difficultés seraient surtout présentes lors de l’imitation de gestes sans signification. À l’exception des troubles affectant la motricité globale (évaluée avec le Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – BOTMP), les différents troubles rencontrés dans le cadre de cette association, et notamment les troubles praxiques, sont indépendants des capacités intellectuelles des enfants (Kaur et coll., 2018 ) suggérant que ces troubles doivent être considérés comme partie intégrante du tableau de TSA.

) suggérant que ces troubles doivent être considérés comme partie intégrante du tableau de TSA. ). Les résultats indiquent que l’association TDA/H et problèmes moteurs est accompagnée d’un niveau plus élevé de traits autistiques que le TDA/H isolé.

). Les résultats indiquent que l’association TDA/H et problèmes moteurs est accompagnée d’un niveau plus élevé de traits autistiques que le TDA/H isolé.Troubles psychopathologiques

; Tseng et coll., 2007

; Tseng et coll., 2007 ; Lingman et coll., 2010

; Lingman et coll., 2010 ; Schoemaker et coll., 2013

; Schoemaker et coll., 2013 ). Il apparaît en effet que les enfants et adolescents porteurs d’un TDC présentent un risque augmenté de développer secondairement une série de difficultés émotionnelles et comportementales qui peuvent aller jusqu’à la coexistence de troubles anxieux et dépressifs durables (Green et coll., 2006

). Il apparaît en effet que les enfants et adolescents porteurs d’un TDC présentent un risque augmenté de développer secondairement une série de difficultés émotionnelles et comportementales qui peuvent aller jusqu’à la coexistence de troubles anxieux et dépressifs durables (Green et coll., 2006 ; Cairney et coll., 2010b

; Cairney et coll., 2010b ; Waszczuk et coll., 2016

; Waszczuk et coll., 2016 ).

). – groupe de référence externe ; Pratt et Hill, 2011

– groupe de référence externe ; Pratt et Hill, 2011 – groupe témoin interne à l’étude). Le deuxième correspond à un recrutement en population générale, repérant un groupe d’enfants moins sévères que dans le premier cas en l’absence des biais d’adressage et un groupe contrôle (Piek et coll., 2008

– groupe témoin interne à l’étude). Le deuxième correspond à un recrutement en population générale, repérant un groupe d’enfants moins sévères que dans le premier cas en l’absence des biais d’adressage et un groupe contrôle (Piek et coll., 2008 ; Campbell et coll., 2012

; Campbell et coll., 2012 ; Lingam et coll., 2012

; Lingam et coll., 2012 ; Missiuna et coll., 2014

; Missiuna et coll., 2014 ; Hill et coll., 2016

; Hill et coll., 2016 ), la première étude citée s’intéressant à des enfants présentant un TDC d’âge préscolaire (4,3 ans en moyenne). Ici également, il s’agit de quantifier le risque supplémentaire de présenter un trouble psychopathologique comparativement à la population générale. Enfin, on trouve des échantillons définis par l’existence des troubles psychopathologiques – troubles anxieux (Ekornås et coll., 2010

), la première étude citée s’intéressant à des enfants présentant un TDC d’âge préscolaire (4,3 ans en moyenne). Ici également, il s’agit de quantifier le risque supplémentaire de présenter un trouble psychopathologique comparativement à la population générale. Enfin, on trouve des échantillons définis par l’existence des troubles psychopathologiques – troubles anxieux (Ekornås et coll., 2010 ; Skirbekk et coll., 2012

; Skirbekk et coll., 2012 ), troubles émotionnels (Iversen et coll., 2006

), troubles émotionnels (Iversen et coll., 2006 ), dépression (Fuhrmann et coll., 2014

), dépression (Fuhrmann et coll., 2014 ) – et pour lesquels une association avec des troubles de la coordination motrice est recherchée.

) – et pour lesquels une association avec des troubles de la coordination motrice est recherchée.Troubles émotionnels et comportementaux

; Lingam et coll., 2012

; Lingam et coll., 2012 ; Hill et coll., 2016

; Hill et coll., 2016 ) (tableau 3.II

) (tableau 3.II ). Il convient néanmoins de rester prudent quant à l’interprétation des résultats au SDQ dans la mesure où il s’agit d’un outil de dépistage qui explore les aspects émotionnels, comportementaux mais aussi l’hyperactivité et l’inattention ou encore la relation avec les pairs. L’association aux troubles émotionnels est toutefois retrouvée également par Piek et coll. (2008)

). Il convient néanmoins de rester prudent quant à l’interprétation des résultats au SDQ dans la mesure où il s’agit d’un outil de dépistage qui explore les aspects émotionnels, comportementaux mais aussi l’hyperactivité et l’inattention ou encore la relation avec les pairs. L’association aux troubles émotionnels est toutefois retrouvée également par Piek et coll. (2008) chez des enfants plus jeunes âgés de 3,5 à 5,5 ans ainsi que par Iversen et coll. (2006)

chez des enfants plus jeunes âgés de 3,5 à 5,5 ans ainsi que par Iversen et coll. (2006) avec l’utilisation d’autres outils.

avec l’utilisation d’autres outils.Tableau 3.II Associations de troubles émotionnels et comportementaux avec des troubles de la coordination motrice

|

Référence

|

Définition groupe à l’étude :

âge moyen, effectif

|

Symptomatologie explorée, outil, répondant

|

Résultats

|

|---|---|---|---|

|

TDC (< 15e perc. MABC) :

8 ans, n = 47

|

Troubles émotionnels et comportementaux : Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), parent

|

75 % des parents rapportent des troubles émotionnels et du comportement modérés à sévères (score total)

|

|

|

TDC (C-KAT battery) + DT :

7,7 ans, n = 298

|

Troubles émotionnels et comportementaux : Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), enseignant

|

OR = 5,9 [2,9-12,9] mesurant le risque supplémentaire d’avoir un trouble (SDQ Score total, % anormal) quand on réduit d’un ET la performance motrice (score C-KAT)

|

|

|

TDC (probable TDC, < 15e perc., 3 sous-tests dérivés de la MABC) : 9-10 ans, n = 346

DT : n = 5 254

|

Symptômes dépressifs :

Short Mood and Feelings Questionnaire (SMFQ), enfant

Troubles émotionnels et comportementaux : Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), parent

|

Symptômes dépressifs :

OR brut = 2,4 [1,6-3,6]

OR ajusté = 1,3 [0,8-2,1]

SDQ :

OR brut = 4,7 [3,5-6,3]

OR ajusté = 2,8 [1,9-4,1]

|

|

|

TDC (< 15e perc.,McCarron Assessment of Neuromuscular Development) : 4,3 ans, n = 40

|

Troubles émotionnels : Emotion Recognition Scales (ERS)

Child Behaviour Check List (CBCL)

|

Scores anxiété/dépression plus élevés chez enfants à risque de TDC comparativement aux enfants non à risque

Corrélation avec le score moteur : 0,402 ; p < 0,05

|

|

|

Troubles émotionnels et comportementaux sévères (Teacher’s report Form,TRF) : 6,4 ans, n = 29

Témoins appariés sur le sexe : 6,2 ans, n = 29

|

TDC (MABC)

|

Score total : moyenne ± ET

14,2 ± 9,4 vs 5,3 ± 4,2 ;

p < 0,001

% score ≤ 5e perc.

55,2 %vs 10,3 %

|

DT : enfant à développement typique ; ET : écart-type ; OR : odds ratio ; TDC : trouble développemental de la coordination.

Troubles anxieux

) : les enfants porteurs d’un TDC présentent significativement plus souvent des troubles anxieux que la population sans TDC (Schoemaker et Kalverboer, 1994

) : les enfants porteurs d’un TDC présentent significativement plus souvent des troubles anxieux que la population sans TDC (Schoemaker et Kalverboer, 1994 ; Piek et coll., 2008

; Piek et coll., 2008 ; Pratt et Hill, 2011

; Pratt et Hill, 2011 ; Missiuna et coll., 2014

; Missiuna et coll., 2014 ; voir aussi Piek et Rigoli, 2015

; voir aussi Piek et Rigoli, 2015 pour une revue). Quelques articles montrent également que des troubles moteurs sont plus fréquemment retrouvés dans les populations avec troubles anxieux.

pour une revue). Quelques articles montrent également que des troubles moteurs sont plus fréquemment retrouvés dans les populations avec troubles anxieux. retrouvent ainsi une estime de soi plus faible et plus d’anxiété (état et trait) associées à un niveau de support social perçu plus faible chez des enfants (n = 58) présentant un TDC ou un TDC probable comparativement à des sujets à développement typique. Selon les résultats de l’enquête par questionnaires et entretiens dirigés réalisée par Stephenson et Chesson (2008)

retrouvent ainsi une estime de soi plus faible et plus d’anxiété (état et trait) associées à un niveau de support social perçu plus faible chez des enfants (n = 58) présentant un TDC ou un TDC probable comparativement à des sujets à développement typique. Selon les résultats de l’enquête par questionnaires et entretiens dirigés réalisée par Stephenson et Chesson (2008) , les mères d’enfants présentant un TDC rapportent des difficultés émotionnelles, de l’anxiété et des symptômes dépressifs, associés à la persistance des difficultés motrices. Un tel état de fait génère aussi un niveau de souffrance élevé pour l’ensemble de la famille.

, les mères d’enfants présentant un TDC rapportent des difficultés émotionnelles, de l’anxiété et des symptômes dépressifs, associés à la persistance des difficultés motrices. Un tel état de fait génère aussi un niveau de souffrance élevé pour l’ensemble de la famille. montrent que la présence de troubles moteurs attestée à 11 reprises entre 4 mois et 4 ans, avec un outil de dépistage portant sur la communication, les habiletés motrices fines et globales, la socialisation et la résolution de problèmes (Ages and Stages Questionnaires), est prédictive des scores aux échelles d’anxiété et dépression de la Child Behavior Checklist (CBCL) obtenus entre 6 et 12 ans.

montrent que la présence de troubles moteurs attestée à 11 reprises entre 4 mois et 4 ans, avec un outil de dépistage portant sur la communication, les habiletés motrices fines et globales, la socialisation et la résolution de problèmes (Ages and Stages Questionnaires), est prédictive des scores aux échelles d’anxiété et dépression de la Child Behavior Checklist (CBCL) obtenus entre 6 et 12 ans. ). Il n’est toutefois pas exclu que des troubles associés de type TDA/H et troubles des apprentissages aient pu jouer un rôle dans ces résultats (Missiuna, 2003

). Il n’est toutefois pas exclu que des troubles associés de type TDA/H et troubles des apprentissages aient pu jouer un rôle dans ces résultats (Missiuna, 2003 ).

). ; Pearsall-Jones et coll., 2011

; Pearsall-Jones et coll., 2011 ). Dans les deux études, on note une fréquence significativement augmentée de troubles anxieux ou dépressifs chez le jumeau présentant un TDC comparativement au co-jumeau sans TDC. Dans l’étude de Pearsall-Jones et coll. (2011)

). Dans les deux études, on note une fréquence significativement augmentée de troubles anxieux ou dépressifs chez le jumeau présentant un TDC comparativement au co-jumeau sans TDC. Dans l’étude de Pearsall-Jones et coll. (2011) , les auteurs arrivent à plusieurs conclusions : 1) les symptômes d’anxiété et de dépression sont plus importants au sein des paires dont l’un au moins des jumeaux a un trouble moteur ; 2) ils sont plus fréquents chez le jumeau présentant des troubles moteurs que chez le jumeau indemne dans les paires discordantes pour les troubles moteurs ; 3) le niveau d’anxiété est plus élevé dans les paires discordantes que dans les paires concordantes. Ces différents éléments suggèrent l’influence de facteurs environnementaux et vont dans le sens d’étiologies différentes entre les troubles moteurs et les troubles anxieux et dépressifs.

, les auteurs arrivent à plusieurs conclusions : 1) les symptômes d’anxiété et de dépression sont plus importants au sein des paires dont l’un au moins des jumeaux a un trouble moteur ; 2) ils sont plus fréquents chez le jumeau présentant des troubles moteurs que chez le jumeau indemne dans les paires discordantes pour les troubles moteurs ; 3) le niveau d’anxiété est plus élevé dans les paires discordantes que dans les paires concordantes. Ces différents éléments suggèrent l’influence de facteurs environnementaux et vont dans le sens d’étiologies différentes entre les troubles moteurs et les troubles anxieux et dépressifs. trouvent que 44,4 % des premiers ont un score à la MABC inférieur au 5e percentile, suggérant la présence d’un TDC, le pourcentage étant plus élevé chez les garçons que chez les filles. Ces résultats sont concordants avec ceux de l’étude de Skirbekk et coll. (2012)

trouvent que 44,4 % des premiers ont un score à la MABC inférieur au 5e percentile, suggérant la présence d’un TDC, le pourcentage étant plus élevé chez les garçons que chez les filles. Ces résultats sont concordants avec ceux de l’étude de Skirbekk et coll. (2012) réalisée auprès d’enfants avec troubles anxieux (n = 41, 7-13 ans) et dont 46 % présentent un score à la MABC inférieur au 5e percentile.

réalisée auprès d’enfants avec troubles anxieux (n = 41, 7-13 ans) et dont 46 % présentent un score à la MABC inférieur au 5e percentile. retrouvent aussi une estime de soi plus faible et plus d’anxiété (état et trait) associées à un niveau de support social perçu plus faible chez des adolescents (n = 51) présentant un TDC ou un TDC probable comparés à des sujets à développement typique. L’intensité des difficultés est plus élevée chez les adolescents présentant un TDC par rapport aux enfants porteurs d’un TDC (n = 58), ce qui indique que les conséquences pyschosociales du TDC s’aggravent avec l’avancée en âge. De même, le niveau de support social perçu est relié au niveau de capacités motrices chez les adolescents alors qu’il ne l’est pas chez les plus jeunes. Ces différents éléments soulignent l’impact négatif du TDC sur les relations sociales et les aspects émotionnels.

retrouvent aussi une estime de soi plus faible et plus d’anxiété (état et trait) associées à un niveau de support social perçu plus faible chez des adolescents (n = 51) présentant un TDC ou un TDC probable comparés à des sujets à développement typique. L’intensité des difficultés est plus élevée chez les adolescents présentant un TDC par rapport aux enfants porteurs d’un TDC (n = 58), ce qui indique que les conséquences pyschosociales du TDC s’aggravent avec l’avancée en âge. De même, le niveau de support social perçu est relié au niveau de capacités motrices chez les adolescents alors qu’il ne l’est pas chez les plus jeunes. Ces différents éléments soulignent l’impact négatif du TDC sur les relations sociales et les aspects émotionnels. ont montré que les adultes porteurs d’un TDC (36 adultes évalués à 29,3 ans en moyenne) présentaient significativement plus souvent que les adultes témoins des états et des traits d’anxiété ainsi que des symptômes dépressifs.

ont montré que les adultes porteurs d’un TDC (36 adultes évalués à 29,3 ans en moyenne) présentaient significativement plus souvent que les adultes témoins des états et des traits d’anxiété ainsi que des symptômes dépressifs.Tableau 3.III Association de troubles anxieux avec des troubles de la coordination motrice

|

Référence

|

Définition groupe à l’étude :

âge moyen, effectif

|

Symptomatologie explorée, outil, répondant

|

Résultats

|

|---|---|---|---|

|

TDC (< 15e perc. MABC) : 11,6 ans, n = 68

DT : 11,9 ans, n = 91

|

Anxiété : Childhood Anxiety and Related Emotional Disorders (SCARED), enfant + parent

|

SCARED Prévalence (%)

Répond. enfant : 33,8 % vs 23,1 % ; S

Répond. parent : 16,7 % vs 1,1 % ; S

|

|

|

TDC (< 15e perc.,McCarron Assessment of Neuromuscular Development) : 4,3 ans, n = 40

|

Troubles émotionnels : Emotion Recognition Scales (ERS)

Child Behaviour Check List (CBCL)

|

Scores anxiété/dépression plus élevés chez enfants à risque de TDC compara-

tivement aux enfants

non à risque

Corrélation avec le score moteur : -0,402 ; p < 0,05

|

|

|

TDC (< 5e perc. MABC) : 10,1 ans, n = 27

DT : 9,4 ans, n = 35

|

Anxiété : Spence Children’s Anxiety Scale, parent

|

Score total : moyenne ± ET

23,0 ± 19,8 vs 11,7 ± 6,5 ;

p < 0,005

|

|

|

Troubles anxieux isolés (Kiddie-SADS P/L) : 8-11 ans, n = 27

Témoins appariés sur âge, sexe, QI : n = 27

|

TDC (MABC)

|

Score total : moyenne ± ET

13,4 ± 8,9 vs 7,7 ± 4,6,

p < 0,005

% score ≤ 5e perc.

44,4 % vs 11,1 % ; p < 0,01

|

|

|

Symptômes dépressifs (Preschool Feelings Checklist) : 6,2 ans, n = 37

Témoins : 6,2 ans, n = 616

|

Problèmes du développement moteur

|

67,6 % vs 43 % ; OR = 2,8 [1,4-5,6]

|

|

|

Troubles anxieux (Kiddie-SADS P/L) :

10,9 ans, n = 41

Témoins : 10,7 ans, n = 36

|

TDC (MABC)

|

Score total : moyenne

11,4vs 6,5 ; p = 0,004

% score ≤ 5eperc.

46,3 % vs 5,6 % ; p< 0,001

|

DT : enfant à développement typique ; ET : écart type ; OR : odds ratio ; S : significatif ; TDC : trouble développemental de la coordination.

Troubles dépressifs

). Ainsi, Campbell et coll. (2012)

). Ainsi, Campbell et coll. (2012) retrouvent des scores de dépression significativement plus élevés que dans le groupe de comparaison. D’après ces auteurs, les enfants présentant un TDC probable semblent être plus souvent la cible de remarques désagréables ou de mises à l’écart que leurs pairs avec pour conséquence un risque aggravé de troubles dépressifs. Cependant, le degré de victimisation pourrait dépendre du niveau de difficultés et ne concerner que certains des enfants présentant un TDC. Les résultats sont discordants dans l’étude conduite par Missiuna et coll. (2014)

retrouvent des scores de dépression significativement plus élevés que dans le groupe de comparaison. D’après ces auteurs, les enfants présentant un TDC probable semblent être plus souvent la cible de remarques désagréables ou de mises à l’écart que leurs pairs avec pour conséquence un risque aggravé de troubles dépressifs. Cependant, le degré de victimisation pourrait dépendre du niveau de difficultés et ne concerner que certains des enfants présentant un TDC. Les résultats sont discordants dans l’étude conduite par Missiuna et coll. (2014) , avec une fréquence d’enfants avec troubles dépressifs significativement plus élevée dans le groupe TDC que dans le groupe témoin lorsque les réponses des enfants ont été examinées, alors que cette association n’est pas significative pour ce qui concerne les réponses des parents. L’association est également non significative après ajustement dans l’étude conduite par Lingam et coll. (2012)

, avec une fréquence d’enfants avec troubles dépressifs significativement plus élevée dans le groupe TDC que dans le groupe témoin lorsque les réponses des enfants ont été examinées, alors que cette association n’est pas significative pour ce qui concerne les réponses des parents. L’association est également non significative après ajustement dans l’étude conduite par Lingam et coll. (2012) . Enfin, Piek et coll. (2005)

. Enfin, Piek et coll. (2005) ne retrouvent pas de différences significatives sur ce point auprès de 43 enfants, âgés de 7 à 11 ans, présentant un TDC probable comparés à un groupe apparié de sujets typiques. On peut donc supposer que ces troubles pourraient être en partie médiés par d’autres facteurs comme un QI verbal bas, une estime de soi dégradée, ou le fait que ces enfants soient victimes de harcèlement (Lingam et coll., 2012

ne retrouvent pas de différences significatives sur ce point auprès de 43 enfants, âgés de 7 à 11 ans, présentant un TDC probable comparés à un groupe apparié de sujets typiques. On peut donc supposer que ces troubles pourraient être en partie médiés par d’autres facteurs comme un QI verbal bas, une estime de soi dégradée, ou le fait que ces enfants soient victimes de harcèlement (Lingam et coll., 2012 ). Cependant, la plupart des auteurs ne prennent pas en compte l’ensemble des facteurs confondants, et se contentent uniquement du sexe et du quotient intellectuel. Rappelons les études de Pearsall-Jones et coll. (2011)

). Cependant, la plupart des auteurs ne prennent pas en compte l’ensemble des facteurs confondants, et se contentent uniquement du sexe et du quotient intellectuel. Rappelons les études de Pearsall-Jones et coll. (2011) et de Piek et coll. (2007)

et de Piek et coll. (2007) conduites sur des couples de jumeaux monozygotes discordants pour le diagnostic de TDC et qui notent une fréquence significativement augmentée de troubles anxieux ou dépressifs chez le jumeau présentant un TDC comparativement au co-jumeau sans TDC.

conduites sur des couples de jumeaux monozygotes discordants pour le diagnostic de TDC et qui notent une fréquence significativement augmentée de troubles anxieux ou dépressifs chez le jumeau présentant un TDC comparativement au co-jumeau sans TDC. ; Campbell et coll., 2012

; Campbell et coll., 2012 ). Cette hypothèse rejoint celle de la pression environnementale (Environmental Stress Hypothesis) développée par Cairney et coll. (2010)

). Cette hypothèse rejoint celle de la pression environnementale (Environmental Stress Hypothesis) développée par Cairney et coll. (2010) , qui proposent que le TDC soit lié à des troubles internalisés (symptômes dépressifs et anxiété) par le fait que le TDC impacte et limite les activités sociales, notamment physiques et sportives. La présence d’un TDC occasionne des échecs répétés dans un ensemble de tâches motrices qui débouchent sur une perception négative de ses propres capacités par le sujet, affaiblissent l’estime de soi et provoquent un sentiment de dévalorisation lorsque le sujet se compare à ses pairs. La perception négative s’appuie sur la présence réelle de difficultés, mais aussi sur les réactions de l’entourage. La tendance à l’isolement en est alors une conséquence directe. Des sentiments d’échec, d’humiliation et d’embarras ainsi que la question de l’évitement sont d’ailleurs rapportés par les adultes questionnés par Fitzpatrick et Watkinson (2003)

, qui proposent que le TDC soit lié à des troubles internalisés (symptômes dépressifs et anxiété) par le fait que le TDC impacte et limite les activités sociales, notamment physiques et sportives. La présence d’un TDC occasionne des échecs répétés dans un ensemble de tâches motrices qui débouchent sur une perception négative de ses propres capacités par le sujet, affaiblissent l’estime de soi et provoquent un sentiment de dévalorisation lorsque le sujet se compare à ses pairs. La perception négative s’appuie sur la présence réelle de difficultés, mais aussi sur les réactions de l’entourage. La tendance à l’isolement en est alors une conséquence directe. Des sentiments d’échec, d’humiliation et d’embarras ainsi que la question de l’évitement sont d’ailleurs rapportés par les adultes questionnés par Fitzpatrick et Watkinson (2003) et qui présentaient une maladresse physique dans leur enfance. Rappelons également l’étude de Hill et Brown (2013)

et qui présentaient une maladresse physique dans leur enfance. Rappelons également l’étude de Hill et Brown (2013) qui montre que les adultes porteurs d’un TDC présentent significativement plus souvent que les adultes témoins des états et des traits d’anxiété ainsi que des symptômes dépressifs.

qui montre que les adultes porteurs d’un TDC présentent significativement plus souvent que les adultes témoins des états et des traits d’anxiété ainsi que des symptômes dépressifs. proposent et testent, sur un groupe de 93 adolescents âgés de 12 à 16 ans, un modèle explicatif indirect des liens entre habiletés motrices et troubles internalisés (symptômes dépressifs et anxiété) qui renforce l’hypothèse de Cairney et coll. (2010)

proposent et testent, sur un groupe de 93 adolescents âgés de 12 à 16 ans, un modèle explicatif indirect des liens entre habiletés motrices et troubles internalisés (symptômes dépressifs et anxiété) qui renforce l’hypothèse de Cairney et coll. (2010) . Les auto-perceptions négatives mesurées par le Self-Description Questionnaire-II sont au centre de ce modèle et constitueraient en effet un intermédiaire entre les habiletés motrices mesurées par la MABC-2 (principalement équilibre ainsi que viser et attraper) et le fonctionnement émotionnel mesuré par l’échelle d’anxiété de l’enfant de Spence et le Mood and Feelings Questionnaire pour la symptomatologie dépressive. Un tel modèle rend compte de 45,14 % de la variance du fonctionnement émotionnel.

. Les auto-perceptions négatives mesurées par le Self-Description Questionnaire-II sont au centre de ce modèle et constitueraient en effet un intermédiaire entre les habiletés motrices mesurées par la MABC-2 (principalement équilibre ainsi que viser et attraper) et le fonctionnement émotionnel mesuré par l’échelle d’anxiété de l’enfant de Spence et le Mood and Feelings Questionnaire pour la symptomatologie dépressive. Un tel modèle rend compte de 45,14 % de la variance du fonctionnement émotionnel.Tableau 3.IV Association symptomatologie dépressive et troubles de la coordination motrice

|

Référence

|

Définition groupe à l’étude :

âge moyen, effectif

|

Symptomatologie explorée, outil, répondant

|

Résultats

|

|---|---|---|---|

|

TDC (probable TDC, DCDQ’07) : 10,9 ans, n = 159

Témoins appariés sur âge et sexe, n = 159

|

Dépression : Behaviour Assessment System for Children (BASC-2), enfant

|

Score total : moyenne ± ET

8,5 ± 7,9 vs 5,2 ± 5,9 ;

p < 0,001

|

|

|

TDC (probable TDC, < 15e perc. ; 3 sous-tests dérivés de la MABC) : 9-10 ans, n = 346

DT : n = 5 254

|

Symptômes dépressifs :

Short Mood and Feelings Questionnaire (SMFQ), enfant

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), parent

|

Symptômes dépressifs :

OR brut = 2,4 [1,6-3,6]

OR ajusté = 1,3 [0,8-2,1]

SDQ :

OR brut = 4,7 [3,5-6,3]

OR ajusté = 2,8 [1,9-4,1]

|

|

|

TDC (< 15e perc. MABC) : 11,6 ans, n = 68

DT : 11,9 ans, n = 91

|

Dépression : Children’s Depression Inventory (CDI), enfant + parent

|

CDI Prévalence (CDI > 65, %)

Répond. enfant : 11,8 % vs 2,2 % ; S

Répond. parent : 9,1 % vs 2,2 % ; NS

|

|

|

TDC (< 15e perc.,McCarron Assessment of Neuromuscular Development) : 4,3 ans, n = 40

|

Troubles émotionnels : Emotion Recognition Scales (ERS)

Child Behaviour Check List (CBCL)

|

Scores anxiété/dépression plus élevés chez enfants à risque de TDC compara-

tivement aux enfants

non à risque

Corrélation avec le score moteur :-0,402 ; p < 0,05

|

|

|

Symptômes dépressifs (Preschool Feelings Checklist) : 6,2 ans, n = 37

Témoins : 6,2 ans, n = 616

|

Problèmes de développement moteur

|

67,6 % vs 43 % ; OR = 2,8 [1,4-5,6]

|

DT : enfant à développement typique ; ET : écart type ; NS : non significatif ; OR : odds ratio ; S : significatif ; TDC : trouble développemental de la coordination.

Pathologies médicales

Obésité, troubles cardio-vasculaires et trouble métabolique

, 2010a

, 2010a et 2011a

et 2011a ; Wagner et coll., 2011

; Wagner et coll., 2011 ; Zhu et coll., 2011

; Zhu et coll., 2011 et 2014

et 2014 ; Hendrix et coll., 2014

; Hendrix et coll., 2014 ). La revue systématique de Hendrix et coll. (2014)

). La revue systématique de Hendrix et coll. (2014) synthétise les résultats issus de 10 cohortes d’enfants ou d’adolescents âgés de 4 à 14 ans. Les troubles développementaux de la coordination sont un facteur de risque de surpoids ou d’obésité plus marqué chez les garçons3

(Cairney et coll., 2005

synthétise les résultats issus de 10 cohortes d’enfants ou d’adolescents âgés de 4 à 14 ans. Les troubles développementaux de la coordination sont un facteur de risque de surpoids ou d’obésité plus marqué chez les garçons3

(Cairney et coll., 2005 ; Wagner et coll., 2011

; Wagner et coll., 2011 ; Zhu et coll., 2011

; Zhu et coll., 2011 et 2014

et 2014 ), persistant voire s’accentuant avec l’avance en âge (Cairney et coll., 2010a

), persistant voire s’accentuant avec l’avance en âge (Cairney et coll., 2010a ; Li et coll., 2011

; Li et coll., 2011 ), et augmentant avec la sévérité des troubles (Wagner et coll., 2011

), et augmentant avec la sévérité des troubles (Wagner et coll., 2011 ; Zhu et coll., 2011

; Zhu et coll., 2011 et 2014

et 2014 ). Il semble exister une association plus prononcée en présence de troubles de l’équilibre. Ainsi Zhu et coll. (2014)

). Il semble exister une association plus prononcée en présence de troubles de l’équilibre. Ainsi Zhu et coll. (2014) ont montré que, chez des enfants âgés de 9-10 ans, ceux présentant un TDC et des troubles de l’équilibre sont deux fois plus souvent obèses que leurs pairs à développement typique (OR = 2,3 ; IC 95 % [1,4-3,7]), mais également plus souvent obèses que les enfants présentant un TDC sans problème d’équilibre (OR = 1,8 ; IC 95 % [1,0-3,2]). Concernant la composition corporelle, des résultats comparables ont été retrouvés dans les deux séries canadiennes : les enfants présentant un TDC ont une masse grasse significativement augmentée en comparaison à leurs pairs, et qui tend à s’accroître avec la sévérité des troubles de la coordination motrice (Faught et coll., 2005

ont montré que, chez des enfants âgés de 9-10 ans, ceux présentant un TDC et des troubles de l’équilibre sont deux fois plus souvent obèses que leurs pairs à développement typique (OR = 2,3 ; IC 95 % [1,4-3,7]), mais également plus souvent obèses que les enfants présentant un TDC sans problème d’équilibre (OR = 1,8 ; IC 95 % [1,0-3,2]). Concernant la composition corporelle, des résultats comparables ont été retrouvés dans les deux séries canadiennes : les enfants présentant un TDC ont une masse grasse significativement augmentée en comparaison à leurs pairs, et qui tend à s’accroître avec la sévérité des troubles de la coordination motrice (Faught et coll., 2005 ; Cairney et coll., 2011a

; Cairney et coll., 2011a ). Dans une version ultérieure de l’hypothèse du stress environnemental (Elaborated Environmental Stress Hypothesis), Cairney et coll. (2013)

). Dans une version ultérieure de l’hypothèse du stress environnemental (Elaborated Environmental Stress Hypothesis), Cairney et coll. (2013) et Mancini et coll. (2016)

et Mancini et coll. (2016) insistent sur le lien entre TDC et inactivité physique avec une participation plus faible dans les activités sportives et ludiques. Le TDC est considéré comme une source de stress dans les multiples activités de la vie quotidienne d’un enfant qui accumule ainsi les expériences négatives. Se sentant souvent peu compétents quant à leurs aptitudes physiques, les enfants présentant un TDC semblent moins enclins à pratiquer une activité physique ou sportive que leurs pairs4

, ce qui les met dans une situation de plus grande vulnérabilité quant à un poids excessif.

insistent sur le lien entre TDC et inactivité physique avec une participation plus faible dans les activités sportives et ludiques. Le TDC est considéré comme une source de stress dans les multiples activités de la vie quotidienne d’un enfant qui accumule ainsi les expériences négatives. Se sentant souvent peu compétents quant à leurs aptitudes physiques, les enfants présentant un TDC semblent moins enclins à pratiquer une activité physique ou sportive que leurs pairs4

, ce qui les met dans une situation de plus grande vulnérabilité quant à un poids excessif. ; Cairney et coll., 2007

; Cairney et coll., 2007 , 2011b

, 2011b ; Chirico et coll., 2011

; Chirico et coll., 2011 , 2012

, 2012 ). Les performances cardio-respiratoires et l’endurance semblent diminuées comparativement à leurs pairs (Cairney et coll., 2007

). Les performances cardio-respiratoires et l’endurance semblent diminuées comparativement à leurs pairs (Cairney et coll., 2007 ; Wu et coll., 2010

; Wu et coll., 2010 et 2011

et 2011 ) et l’écart observé semble persister sur un suivi de 2 ans (Cairney et coll., 2015

) et l’écart observé semble persister sur un suivi de 2 ans (Cairney et coll., 2015 ). Il convient de souligner que ces derniers résultats, provenant d’une seule équipe sur un nombre limité d’enfants, sont à interpréter avec prudence.

). Il convient de souligner que ces derniers résultats, provenant d’une seule équipe sur un nombre limité d’enfants, sont à interpréter avec prudence. retrouve un syndrome métabolique chez 8 des 63 enfants présentant un TDC probable et chez 3 des 63 sujets contrôles avec un pourcentage 3 fois plus élevé d’obésité abdominale chez les sujets porteurs d’un TDC probable, ainsi qu’un taux de triglycérides et une tension artérielle supérieurs.

retrouve un syndrome métabolique chez 8 des 63 enfants présentant un TDC probable et chez 3 des 63 sujets contrôles avec un pourcentage 3 fois plus élevé d’obésité abdominale chez les sujets porteurs d’un TDC probable, ainsi qu’un taux de triglycérides et une tension artérielle supérieurs. ; Hendrix et coll., 2014

; Hendrix et coll., 2014 ). La présence de ressources psychosociales et d’un support social de qualité pourrait dans ce modèle jouer un rôle de modérateur.

). La présence de ressources psychosociales et d’un support social de qualité pourrait dans ce modèle jouer un rôle de modérateur.Syndrome d’hypermobilité articulaire bénigne

ont montré que les sujets avec syndrome d’hypermobilité articulaire bénigne (SHAB) et les sujets présentant un TDC partagent un certain nombre de difficultés dans différents domaines : motricité (vélo, ballon, ciseaux, habillage), apprentissages scolaires, relations sociales.

ont montré que les sujets avec syndrome d’hypermobilité articulaire bénigne (SHAB) et les sujets présentant un TDC partagent un certain nombre de difficultés dans différents domaines : motricité (vélo, ballon, ciseaux, habillage), apprentissages scolaires, relations sociales. . Une étude réalisée par Adib et coll. (2005)

. Une étude réalisée par Adib et coll. (2005) sur une population de 125 patients avec un SHAB retrouve une association fréquente avec différents troubles moteurs : 48 % d’entre eux sont considérés comme maladroits par les parents, 36 % comme ayant des difficultés de coordination et 7 % ont un diagnostic de TDC. En sens inverse, Kirby et Davies (2007)

sur une population de 125 patients avec un SHAB retrouve une association fréquente avec différents troubles moteurs : 48 % d’entre eux sont considérés comme maladroits par les parents, 36 % comme ayant des difficultés de coordination et 7 % ont un diagnostic de TDC. En sens inverse, Kirby et Davies (2007) recherchent les signes du SHAB sur une population de 27 enfants présentant un TDC comparés à 27 sujets à développement typique. Les résultats indiquent que 37 % des enfants porteurs d’un TDC présentent des symptômes du SHAB associés à des douleurs articulaires, contre seulement 7,4 % chez les sujets ordinaires. Ces résultats sont confirmés par Jelsma et coll. (2013)

recherchent les signes du SHAB sur une population de 27 enfants présentant un TDC comparés à 27 sujets à développement typique. Les résultats indiquent que 37 % des enfants porteurs d’un TDC présentent des symptômes du SHAB associés à des douleurs articulaires, contre seulement 7,4 % chez les sujets ordinaires. Ces résultats sont confirmés par Jelsma et coll. (2013) à l’aide du score d’hypermobilité de Beighton sur une population de 36 enfants présentant un TDC âgés de 7 à 10 ans comparés à 352 enfants ordinaires âgés de 3 à 16 ans : score de 5 sur 9 et 64 % d’hypermobilité chez les sujets présentant un TDC, contre 2,9 et 33 % pour le groupe contrôle. Les auteurs montrent de plus une corrélation négative entre le score de Beighton, notamment l’hyperextension des genoux, et le score total de dégradation à la MABC chez les sujets présentant un TDC. Ces éléments pourraient rendre compte des difficultés rencontrées dans le contrôle postural.

à l’aide du score d’hypermobilité de Beighton sur une population de 36 enfants présentant un TDC âgés de 7 à 10 ans comparés à 352 enfants ordinaires âgés de 3 à 16 ans : score de 5 sur 9 et 64 % d’hypermobilité chez les sujets présentant un TDC, contre 2,9 et 33 % pour le groupe contrôle. Les auteurs montrent de plus une corrélation négative entre le score de Beighton, notamment l’hyperextension des genoux, et le score total de dégradation à la MABC chez les sujets présentant un TDC. Ces éléments pourraient rendre compte des difficultés rencontrées dans le contrôle postural. ).

).Autres troubles associés

ont documenté l’existence et la nature des troubles du sommeil en comparant les données issues d’un questionnaire (Children’s Sleep Habits Questionnaire) rempli par les parents de 16 garçons de 8-12 ans présentant un TDC et 16 témoins de même âge. Les résultats montrent que la quantité de sommeil est similaire dans les deux groupes. En revanche, la qualité du sommeil semble plus souvent altérée dans le groupe présentant un TDC avec significativement plus de résistance au moment du coucher, plus de parasomnies (agitation durant le sommeil notamment) et de somnolence diurne. Les auteurs signalent les interactions possibles des troubles du sommeil avec le TDC et la nécessité de les prendre en compte sans toutefois proposer d’explication particulière. Ces résultats méritent d’être confirmés par d’autres études.