V. Interventions et remédiations

2019

| ANALYSE |

15-

Interventions

. Cette classification des approches a été réalisée en considérant non seulement le type d’interventions, mais également les mesures de résultats. Nous avons appliqué cette classification au TDC car elle met en exergue le rôle de l’activité et la participation sociale qui sont considérées comme les ultimes buts de toute intervention, permettant ainsi d’apporter une compréhension de manière systémique des interactions entre les différents facteurs environnementaux, personnels et organiques (fonctions). Pour l’analyse, sont ainsi distinguées trois catégories d’interventions qui visent principalement l’amélioration (1) des fonctions, (2) des fonctions et des activités, ou (3) des activités et de la participation.

. Cette classification des approches a été réalisée en considérant non seulement le type d’interventions, mais également les mesures de résultats. Nous avons appliqué cette classification au TDC car elle met en exergue le rôle de l’activité et la participation sociale qui sont considérées comme les ultimes buts de toute intervention, permettant ainsi d’apporter une compréhension de manière systémique des interactions entre les différents facteurs environnementaux, personnels et organiques (fonctions). Pour l’analyse, sont ainsi distinguées trois catégories d’interventions qui visent principalement l’amélioration (1) des fonctions, (2) des fonctions et des activités, ou (3) des activités et de la participation.Design des études et classifications des interventions

Classification internationale du fonctionnement, du handicap

et de la santé : version pour enfants et adolescents (CIF-EA)

, p. 10). Elle modélise l’influence des facteurs environnementaux et personnels. Elle différencie, parmi les premiers, les facteurs individuels et les facteurs sociétaux. Pour l’enfant, les facteurs individuels correspondent à son environnement de vie proche tels que la famille, l’école, les pairs. Les facteurs sociétaux regroupent, par exemple, le fonctionnement de l’école, les espaces de jeux publics ou les offres de loisirs. Les facteurs personnels sont, notamment, l’âge, le genre ou la capacité d’adaptation. La figure 15.1

, p. 10). Elle modélise l’influence des facteurs environnementaux et personnels. Elle différencie, parmi les premiers, les facteurs individuels et les facteurs sociétaux. Pour l’enfant, les facteurs individuels correspondent à son environnement de vie proche tels que la famille, l’école, les pairs. Les facteurs sociétaux regroupent, par exemple, le fonctionnement de l’école, les espaces de jeux publics ou les offres de loisirs. Les facteurs personnels sont, notamment, l’âge, le genre ou la capacité d’adaptation. La figure 15.1 illustre la compréhension qu’offre la CIF-EA du TDC et donne des exemples dans les différentes catégories.

illustre la compréhension qu’offre la CIF-EA du TDC et donne des exemples dans les différentes catégories.Description générale de l’ensemble de la littérature analysée

Design des études et mesures de l’efficacité des interventions

). De plus, très peu d’études concernant les adolescents et les adultes avec un TDC ont été réalisées.

). De plus, très peu d’études concernant les adolescents et les adultes avec un TDC ont été réalisées. ) des habiletés motrices, de la coordination, des mesures cardiovasculaires ou de l’intégration visuo-motrice. L’efficacité est alors mesurée au niveau des fonctions corporelles selon la CIF-EA. Au niveau des activités, nous trouvons des évaluations objectives, comme les bilans d’écriture et le DCDdaily test qui évalue la performance en activité, et des évaluations subjectives, comme des questionnaires validés qui s’adressent soit à l’enfant, soit à ses parents et/ou à son enseignant, tels que le DCD-Q (Wilson et coll., 2009

) des habiletés motrices, de la coordination, des mesures cardiovasculaires ou de l’intégration visuo-motrice. L’efficacité est alors mesurée au niveau des fonctions corporelles selon la CIF-EA. Au niveau des activités, nous trouvons des évaluations objectives, comme les bilans d’écriture et le DCDdaily test qui évalue la performance en activité, et des évaluations subjectives, comme des questionnaires validés qui s’adressent soit à l’enfant, soit à ses parents et/ou à son enseignant, tels que le DCD-Q (Wilson et coll., 2009 ) ou le DCDdailyQ (Van der Linde et coll., 2014

) ou le DCDdailyQ (Van der Linde et coll., 2014 ). Au niveau de la participation, nous identifions le questionnaire destiné aux parents et/ou enseignants « Mesure de la participation et de l’environnement » (Coster et coll., 2012

). Au niveau de la participation, nous identifions le questionnaire destiné aux parents et/ou enseignants « Mesure de la participation et de l’environnement » (Coster et coll., 2012 ). Dans la majorité des études visant à objectiver l’efficacité d’une ou des interventions, les mesures d’efficacité sont réalisées avant et après les interventions, mais une mesure de suivi n’est que rarement réalisée après la fin de l’intervention. Il est par conséquent difficile de pouvoir considérer la question du maintien des progrès.

). Dans la majorité des études visant à objectiver l’efficacité d’une ou des interventions, les mesures d’efficacité sont réalisées avant et après les interventions, mais une mesure de suivi n’est que rarement réalisée après la fin de l’intervention. Il est par conséquent difficile de pouvoir considérer la question du maintien des progrès. , la majorité des mesures d’efficacité porte sur la coordination motrice avec la MABC, donc sur des fonctions. Par conséquent, il manque des études qui évaluent la participation. Or, une progression au niveau des fonctions ne signifie pas toujours une amélioration au niveau des activités ou de la participation (Kaiser, 2013

, la majorité des mesures d’efficacité porte sur la coordination motrice avec la MABC, donc sur des fonctions. Par conséquent, il manque des études qui évaluent la participation. Or, une progression au niveau des fonctions ne signifie pas toujours une amélioration au niveau des activités ou de la participation (Kaiser, 2013 ; Thornton et coll., 2016

; Thornton et coll., 2016 ). Dans la perspective de la CIF-EA, le plus important pour l’enfant est de réaliser des activités qu’il estime importantes et qu’il puisse reproduire dans son environnement de vie (Thornton et coll., 2016

). Dans la perspective de la CIF-EA, le plus important pour l’enfant est de réaliser des activités qu’il estime importantes et qu’il puisse reproduire dans son environnement de vie (Thornton et coll., 2016 ).

).Facteurs influençant l’efficacité des interventions

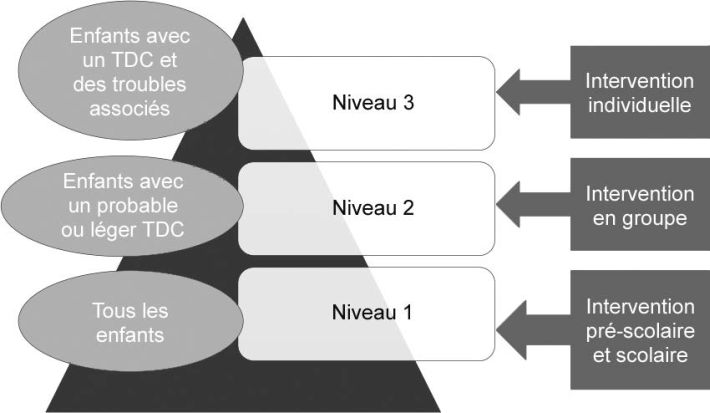

), car l’ensemble des critères diagnostiques du DSM-IV-TR ou du DSM-5 n’ont pas été respectés. Nous verrons ultérieurement qu’en général les études réalisées avec des enfants repérés dans le cadre scolaire obtiennent des résultats d’amélioration après une intervention en groupe de courte durée. Il est probable que les enfants avec un trouble léger de coordination motrice progressent plus rapidement que ceux qui ont un trouble sévère et/ou un trouble associé.

), car l’ensemble des critères diagnostiques du DSM-IV-TR ou du DSM-5 n’ont pas été respectés. Nous verrons ultérieurement qu’en général les études réalisées avec des enfants repérés dans le cadre scolaire obtiennent des résultats d’amélioration après une intervention en groupe de courte durée. Il est probable que les enfants avec un trouble léger de coordination motrice progressent plus rapidement que ceux qui ont un trouble sévère et/ou un trouble associé. ont analysé l’effet d’une intervention visant l’amélioration des habiletés fondamentales auprès d’un groupe d’enfants âgés entre 5 et 6 ans. Les auteurs ont mis en évidence que parmi les 8 enfants qui ont un score inférieur au 5e percentile à la MABC, un seul passe d’un score sévère à un score limite (6e à 15e percentile), tandis que parmi les 8 enfants présentant un score limite, 7 ont un score supérieur au 15e percentile après l’intervention.

ont analysé l’effet d’une intervention visant l’amélioration des habiletés fondamentales auprès d’un groupe d’enfants âgés entre 5 et 6 ans. Les auteurs ont mis en évidence que parmi les 8 enfants qui ont un score inférieur au 5e percentile à la MABC, un seul passe d’un score sévère à un score limite (6e à 15e percentile), tandis que parmi les 8 enfants présentant un score limite, 7 ont un score supérieur au 15e percentile après l’intervention. se sont également intéressés à la progression en fonction des profils d’enfants suite à une intervention de 20 séances avec l’approche Cognitive orientation to Occupational Performance (CO-OP). Ils ont réalisé les évaluations suivantes : MABC, Beery Visual Motor Integration (Beery-VMI), une épreuve d’acuité kinesthésique, le Clinical Observations of Motor and Postural Skills permettant d’identifier des signes neurologiques doux indiquant un dysfonctionnement neurologique. Le groupe d’enfants qui présentent de faibles scores à l’ensemble de ces mesures ont tendance à avoir une progression moins importante à la MABC que les autres. En revanche, les sujets présentant de bonnes compétences verbales ont une progression plus importante que les autres. Ce constat peut se comprendre dans la mesure où l’approche CO-OP nécessite de mémoriser des stratégies verbales.

se sont également intéressés à la progression en fonction des profils d’enfants suite à une intervention de 20 séances avec l’approche Cognitive orientation to Occupational Performance (CO-OP). Ils ont réalisé les évaluations suivantes : MABC, Beery Visual Motor Integration (Beery-VMI), une épreuve d’acuité kinesthésique, le Clinical Observations of Motor and Postural Skills permettant d’identifier des signes neurologiques doux indiquant un dysfonctionnement neurologique. Le groupe d’enfants qui présentent de faibles scores à l’ensemble de ces mesures ont tendance à avoir une progression moins importante à la MABC que les autres. En revanche, les sujets présentant de bonnes compétences verbales ont une progression plus importante que les autres. Ce constat peut se comprendre dans la mesure où l’approche CO-OP nécessite de mémoriser des stratégies verbales. ). Une intervention très courte (4 à 8 séances) auprès d’enfants présentant un diagnostic de TDC semble moins efficace (Niemeijer et coll., 2007

). Une intervention très courte (4 à 8 séances) auprès d’enfants présentant un diagnostic de TDC semble moins efficace (Niemeijer et coll., 2007 ) qu’une intervention plus longue (12 à 16 séances) (Niemeijer et coll., 2007

) qu’une intervention plus longue (12 à 16 séances) (Niemeijer et coll., 2007 ; Jelsma et coll., 2013

; Jelsma et coll., 2013 ).

). font ce constat dans leur étude qui visait à mesurer l’efficacité d’un camp d’une durée de deux semaines avec l’approche CO-OP. Les enfants ont progressé dans les activités qu’ils ont pratiquées et qui ont été mesurées avec la Mesure canadienne du rendement occupationnel (MCRO). En revanche, aucune progression à un test qui mesure la participation (Children’s Assessment of Participation and Enjoyment) n’a été observée trois mois après la fin du camp. Zwicker et coll. (2015)

font ce constat dans leur étude qui visait à mesurer l’efficacité d’un camp d’une durée de deux semaines avec l’approche CO-OP. Les enfants ont progressé dans les activités qu’ils ont pratiquées et qui ont été mesurées avec la Mesure canadienne du rendement occupationnel (MCRO). En revanche, aucune progression à un test qui mesure la participation (Children’s Assessment of Participation and Enjoyment) n’a été observée trois mois après la fin du camp. Zwicker et coll. (2015) font ainsi l’hypothèse que l’absence de la participation des parents durant ce camp n’a pas permis de soutenir le maintien des acquis. Dans la même perspective, Dunford (2011)

font ainsi l’hypothèse que l’absence de la participation des parents durant ce camp n’a pas permis de soutenir le maintien des acquis. Dans la même perspective, Dunford (2011) relève que lors d’une intervention intensive sur deux semaines, les enfants ont moins l’occasion de faire des transferts des acquis dans les activités de la vie quotidienne.

relève que lors d’une intervention intensive sur deux semaines, les enfants ont moins l’occasion de faire des transferts des acquis dans les activités de la vie quotidienne.Classification des interventions

Une absence de consensus sur les classifications dans la littérature

). L’approche la plus citée dans cette catégorie est l’intégration sensorielle de Jean Ayres (1972)

). L’approche la plus citée dans cette catégorie est l’intégration sensorielle de Jean Ayres (1972) , qui a fait l’hypothèse qu’une meilleure intégration des sensations améliorerait le fonctionnement neurologique et, par conséquent, la réalisation d’activités. Quant aux approches centrées sur la tâche ou l’activité, elles renvoient à des approches top-down car elles visent un entraînement direct des activités. L’approche CO-OP (Polatajko et coll., 2001a

, qui a fait l’hypothèse qu’une meilleure intégration des sensations améliorerait le fonctionnement neurologique et, par conséquent, la réalisation d’activités. Quant aux approches centrées sur la tâche ou l’activité, elles renvoient à des approches top-down car elles visent un entraînement direct des activités. L’approche CO-OP (Polatajko et coll., 2001a et 2001b

et 2001b ) est en général citée comme approche centrée sur l’activité, car elle propose des stratégies cognitives pour pallier les difficultés de réalisation des activités.

) est en général citée comme approche centrée sur l’activité, car elle propose des stratégies cognitives pour pallier les difficultés de réalisation des activités. ) dans la classification des approches dans ces deux grandes catégories « approche centrée sur les fonctions » et « approche centrée sur l’activité ». La première ambiguïté porte sur les approches bottom-up qui sont parfois nommées « centrées sur le processus » (Wilson, 2005

) dans la classification des approches dans ces deux grandes catégories « approche centrée sur les fonctions » et « approche centrée sur l’activité ». La première ambiguïté porte sur les approches bottom-up qui sont parfois nommées « centrées sur le processus » (Wilson, 2005 ), « centrée sur les fonctions » (Smits-Engelsman et coll., 2013

), « centrée sur les fonctions » (Smits-Engelsman et coll., 2013 ) ou encore « orientée sur le processus ou le déficit (fonction déficitaire) » (Sugden, 2007

) ou encore « orientée sur le processus ou le déficit (fonction déficitaire) » (Sugden, 2007 ). Cette terminologie variée sous-tend des hypothèses différentes. Dans les approches centrées sur les fonctions, le principe est de stimuler la ou les fonctions déficitaires pour améliorer la réalisation de mouvements ou d’activités. Dans les approches centrées sur le processus, les auteurs font en général l’hypothèse que le fait de procurer des stimulations vestibulaires ou proprioceptives, par exemple, pourra améliorer le processus neurologique. La deuxième ambigüité porte sur les approches top-down. Nous trouvons dans la littérature, les approches « centrées sur la tâche » (Smits-Engelsman et Hill, 2012

). Cette terminologie variée sous-tend des hypothèses différentes. Dans les approches centrées sur les fonctions, le principe est de stimuler la ou les fonctions déficitaires pour améliorer la réalisation de mouvements ou d’activités. Dans les approches centrées sur le processus, les auteurs font en général l’hypothèse que le fait de procurer des stimulations vestibulaires ou proprioceptives, par exemple, pourra améliorer le processus neurologique. La deuxième ambigüité porte sur les approches top-down. Nous trouvons dans la littérature, les approches « centrées sur la tâche » (Smits-Engelsman et Hill, 2012 ; Preston et coll., 2017), les approches « centrées sur les habiletés spécifiques » (Specific skills approach, Pless et Carlsson, 2000

; Preston et coll., 2017), les approches « centrées sur les habiletés spécifiques » (Specific skills approach, Pless et Carlsson, 2000 ) et les approches « centrées sur les capacités fonctionnelles » (Sugden, 2007

) et les approches « centrées sur les capacités fonctionnelles » (Sugden, 2007 ). Pour Smits-Engelsman et Hill (2012)

). Pour Smits-Engelsman et Hill (2012) , le but des approches centrées sur la tâche est la performance motrice et l’apprentissage d’activités motrices. Pour Preston et coll. (2017)

, le but des approches centrées sur la tâche est la performance motrice et l’apprentissage d’activités motrices. Pour Preston et coll. (2017) , le but est l’amélioration d’habiletés motrices, comme par exemple l’amélioration de l’équilibre qui est une fonction. Le constat peut être quasi identique lorsque Pless et Carlsson (2000)

, le but est l’amélioration d’habiletés motrices, comme par exemple l’amélioration de l’équilibre qui est une fonction. Le constat peut être quasi identique lorsque Pless et Carlsson (2000) se réfèrent à une approche centrée sur les habiletés spécifiques et donnent pour exemple le lancer d’une balle. Nous pouvons donc constater que dans ces exemples, il n’est pas ou peu question d’activités significatives et de participation au sens de la CIF. L’amélioration d’une fonction comme l’équilibre ou mentionnée dans plusieurs études classées dans la catégorie « centrée sur la tâche » montre qu’il s’agit clairement d’une fonction et non d’une activité.

se réfèrent à une approche centrée sur les habiletés spécifiques et donnent pour exemple le lancer d’une balle. Nous pouvons donc constater que dans ces exemples, il n’est pas ou peu question d’activités significatives et de participation au sens de la CIF. L’amélioration d’une fonction comme l’équilibre ou mentionnée dans plusieurs études classées dans la catégorie « centrée sur la tâche » montre qu’il s’agit clairement d’une fonction et non d’une activité. ; Wilson, 2005

; Wilson, 2005 ) distinguent trois catégories. La première est l’approche centrée sur les capacités générales visant l’amélioration de la motricité globale et fine et/ou des systèmes perceptifs comme les stimulations kinesthésiques. Cette approche est en général appelée perceptivo-motrice. La deuxième catégorie est l’intégration sensorielle, et la troisième est l’approche centrée sur les habiletés spécifiques.

) distinguent trois catégories. La première est l’approche centrée sur les capacités générales visant l’amélioration de la motricité globale et fine et/ou des systèmes perceptifs comme les stimulations kinesthésiques. Cette approche est en général appelée perceptivo-motrice. La deuxième catégorie est l’intégration sensorielle, et la troisième est l’approche centrée sur les habiletés spécifiques.Classification des approches dans deux méta-analyses, résultats et limitations méthodologiques

ont réalisé une méta-analyse afin d’analyser l’efficacité des interventions. Cette revue a intégré des approches visant l’amélioration des capacités motrices. Les mesures de résultats se focalisent sur les capacités motrices ou sensorielles et, dans de rares études, sur l’écriture. Les études contrôlées ont porté sur des enfants présentant un TDC, un problème moteur, une maladresse motrice ou un dysfonctionnement de l’intégration sensorielle. Ils ne présentaient pas de retard mental ni de retard dans la scolarité, pas de trouble neurologique, de la vision ou de l’audition. Les auteurs ont classé les approches en trois types : centrée sur les capacités générales ; intégration sensorielle ; centrée sur les habiletés spécifiques.

ont réalisé une méta-analyse afin d’analyser l’efficacité des interventions. Cette revue a intégré des approches visant l’amélioration des capacités motrices. Les mesures de résultats se focalisent sur les capacités motrices ou sensorielles et, dans de rares études, sur l’écriture. Les études contrôlées ont porté sur des enfants présentant un TDC, un problème moteur, une maladresse motrice ou un dysfonctionnement de l’intégration sensorielle. Ils ne présentaient pas de retard mental ni de retard dans la scolarité, pas de trouble neurologique, de la vision ou de l’audition. Les auteurs ont classé les approches en trois types : centrée sur les capacités générales ; intégration sensorielle ; centrée sur les habiletés spécifiques. ) à un programme de stimulations kinesthésiques ou des techniques sensorimotrices (Watter et Bullock, 1987

) à un programme de stimulations kinesthésiques ou des techniques sensorimotrices (Watter et Bullock, 1987 ).

).Tableau 15.I Définition des approches bottom-up et top-down

|

Approches bottom-up

|

Approches top-down

| ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

Référence

|

Centrées sur les processus

|

Capacités générales

|

Centrées sur les fonctions

|

Habiletés spécifiques

|

Tâche

Capacités fonctionnelles

|

|

Amélioration de l’équilibre

| |||||

|

Thérapie d’intégration sensorielle

Stimulation kinesthésique

|

Amélioration de fonctions déficitaires comme la force ou la stabilité posturale

|

Neuromotor task training

Cognitive orientation to occupational performance(CO-OP)

Imagerie motrice

Entraînement de tennis de table

|

|||

|

Approches perceptivo-motrices

Stimulations kinesthésiques

Techniques sensorimotrices

|

Entraînement de lancer de balles

Programme d’écriture multi-sensoriel

| ||||

|

Amélioration du processus neurologique (intégration sensorielle)

|

Enseignement d’activités de la vie quotidienne

|

||||

, a évalué l’efficacité d’une intervention en groupe pour entraîner le lancer de balles par-dessus l’épaule et le sautillement et celle d’une autre intervention pour entraîner le viser avec un pied et le lancer et attraper au volley-ball. Les deux groupes ont progressé. La deuxième étude, de Lockart et Law (1994)

, a évalué l’efficacité d’une intervention en groupe pour entraîner le lancer de balles par-dessus l’épaule et le sautillement et celle d’une autre intervention pour entraîner le viser avec un pied et le lancer et attraper au volley-ball. Les deux groupes ont progressé. La deuxième étude, de Lockart et Law (1994) , a mesuré l’efficacité d’un programme d’écriture multi-sensoriel. Ils n’ont pas trouvé d’amélioration de la qualité de l’écriture pour trois des quatre enfants inclus dans l’étude. La troisième étude, de Marchiori et coll. (1987)

, a mesuré l’efficacité d’un programme d’écriture multi-sensoriel. Ils n’ont pas trouvé d’amélioration de la qualité de l’écriture pour trois des quatre enfants inclus dans l’étude. La troisième étude, de Marchiori et coll. (1987) , a analysé l’efficacité d’un entraînement de lancers au hockey réalisé auprès de deux enfants. Les auteurs n’ont pas pu mettre en évidence une amélioration significative. Sur la base des résultats de ces trois études, les auteurs concluent que les approches centrées sur les habiletés spécifiques seraient plus efficaces que les approches centrées sur les capacités générales ou l’intégration sensorielle. Toutefois, les trois études présentent des limitations méthodologiques importantes comme le nombre de sujets, des mesures de résultats non standardisées et des résultats peu concluants.

, a analysé l’efficacité d’un entraînement de lancers au hockey réalisé auprès de deux enfants. Les auteurs n’ont pas pu mettre en évidence une amélioration significative. Sur la base des résultats de ces trois études, les auteurs concluent que les approches centrées sur les habiletés spécifiques seraient plus efficaces que les approches centrées sur les capacités générales ou l’intégration sensorielle. Toutefois, les trois études présentent des limitations méthodologiques importantes comme le nombre de sujets, des mesures de résultats non standardisées et des résultats peu concluants. a analysé la méthodologie de cette méta-analyse et elle estime que « la méthode de synthèse des estimations de chaque étude en une seule estimation n’est pas une méta-analyse au sens strict puisque toutes les études ont le même poids dans le calcul ». Elle pointe également le fait que les auteurs ne présentent « pas d’estimation de l’hétérogénéité entre les études et qu’aucun intervalle de confiance n’est donné ». Le niveau de preuve de ces résultats est par conséquent faible. L’efficacité plus grande des approches centrées sur les habiletés spécifiques est donc remise en question eu égard aux différentes limitations identifiées.

a analysé la méthodologie de cette méta-analyse et elle estime que « la méthode de synthèse des estimations de chaque étude en une seule estimation n’est pas une méta-analyse au sens strict puisque toutes les études ont le même poids dans le calcul ». Elle pointe également le fait que les auteurs ne présentent « pas d’estimation de l’hétérogénéité entre les études et qu’aucun intervalle de confiance n’est donné ». Le niveau de preuve de ces résultats est par conséquent faible. L’efficacité plus grande des approches centrées sur les habiletés spécifiques est donc remise en question eu égard aux différentes limitations identifiées. ont différencié quatre approches : approche centrée sur les processus, approche centrée sur les tâches, approche classique d’ergothérapie ou de psychomotricité, et approche classique de kinésithérapie. Ils ont retenu des études qui avaient utilisé un test standardisé comme mesure de la variable dépendante (mesure de résultats). La majorité ont employé majoritairement la Batterie d’évaluation du mouvement (MABC-1 ou MABC-2) ; les autres études ont utilisé différents tests évaluant la motricité ou la sensibilité kinesthésique ou, pour l’écriture, soit le test Concise Assessment Method for Children’s Handwriting, soit la version anglaise du BHK.

ont différencié quatre approches : approche centrée sur les processus, approche centrée sur les tâches, approche classique d’ergothérapie ou de psychomotricité, et approche classique de kinésithérapie. Ils ont retenu des études qui avaient utilisé un test standardisé comme mesure de la variable dépendante (mesure de résultats). La majorité ont employé majoritairement la Batterie d’évaluation du mouvement (MABC-1 ou MABC-2) ; les autres études ont utilisé différents tests évaluant la motricité ou la sensibilité kinesthésique ou, pour l’écriture, soit le test Concise Assessment Method for Children’s Handwriting, soit la version anglaise du BHK. portant sur un entraînement au ping-pong. Dans les approches orientées sur le processus, les auteurs ont classé l’intégration sensorielle (activités sur des engins mobiles stimulant notamment le système vestibulaire) et l’entraînement kinesthésique (activités procurant des stimulations kinesthésiques plus importantes). Ils n’ont pas défini les approches comprises dans les approches d’ergothérapie ou de psychomotricité ni dans les approches de kinésithérapie.

portant sur un entraînement au ping-pong. Dans les approches orientées sur le processus, les auteurs ont classé l’intégration sensorielle (activités sur des engins mobiles stimulant notamment le système vestibulaire) et l’entraînement kinesthésique (activités procurant des stimulations kinesthésiques plus importantes). Ils n’ont pas défini les approches comprises dans les approches d’ergothérapie ou de psychomotricité ni dans les approches de kinésithérapie. relève également que : « Les moyennes et écarts-types de chaque étude, et la différence moyenne standardisée entre les groupes, ne sont pas présentés et l’hétérogénéité entre les études n’est quasiment pas examinée ou discutée. »

relève également que : « Les moyennes et écarts-types de chaque étude, et la différence moyenne standardisée entre les groupes, ne sont pas présentés et l’hétérogénéité entre les études n’est quasiment pas examinée ou discutée. » et 2017b

et 2017b ) ont également constaté des confusions au niveau de la classification des études dans ces deux méta-analyses, ils ont estimé que les conclusions concernant non seulement ces deux méta-analyses, mais également deux revues systématiques (Miyahara et Möbs, 1995

) ont également constaté des confusions au niveau de la classification des études dans ces deux méta-analyses, ils ont estimé que les conclusions concernant non seulement ces deux méta-analyses, mais également deux revues systématiques (Miyahara et Möbs, 1995 ; Hillier, 2007

; Hillier, 2007 ) avaient un niveau de preuve faible.

) avaient un niveau de preuve faible. .

.Résultats des études mesurant l’efficacité des interventions

Interventions visant l’amélioration des fonctions

Interventions en groupe

• Résultats d’études contrôlées sans intervention du groupe contrôle

et 15.III

et 15.III ) visant à mesurer l’efficacité des interventions en groupe ont été réalisées auprès d’enfants identifiés sur la base de faibles résultats (-1 écart-type) à un questionnaire et/ou à un test de la motricité, mais pour lesquels un diagnostic de TDC n’a pas été formellement posé. Ils sont identifiés comme des enfants à risque de développer un TDC. Nous présenterons tout d’abord les résultats des études contrôlées dans lesquelles le groupe contrôle n’a pas bénéficié d’intervention. Ensuite, nous traiterons des résultats des études dans lesquelles le groupe contrôle bénéficie d’une intervention.

) visant à mesurer l’efficacité des interventions en groupe ont été réalisées auprès d’enfants identifiés sur la base de faibles résultats (-1 écart-type) à un questionnaire et/ou à un test de la motricité, mais pour lesquels un diagnostic de TDC n’a pas été formellement posé. Ils sont identifiés comme des enfants à risque de développer un TDC. Nous présenterons tout d’abord les résultats des études contrôlées dans lesquelles le groupe contrôle n’a pas bénéficié d’intervention. Ensuite, nous traiterons des résultats des études dans lesquelles le groupe contrôle bénéficie d’une intervention. ; Giagazoglou et coll., 2015

; Giagazoglou et coll., 2015 ; Farhat et coll., 2016

; Farhat et coll., 2016 ; Yu et coll., 2016

; Yu et coll., 2016 ) ont visé l’amélioration des habiletés motrices fondamentales (HMF) (encadré 15.1) au moyen d’une intervention réalisée dans le cadre préscolaire et scolaire. Une étude (Bardid et coll., 2013

) ont visé l’amélioration des habiletés motrices fondamentales (HMF) (encadré 15.1) au moyen d’une intervention réalisée dans le cadre préscolaire et scolaire. Une étude (Bardid et coll., 2013 ) a été menée auprès de jeunes enfants (3,6 et 5,1 ans) tandis que trois autres (Giagazoglou

) a été menée auprès de jeunes enfants (3,6 et 5,1 ans) tandis que trois autres (Giagazoglou et coll., 2015 ; Farhat et coll., 2016

et coll., 2015 ; Farhat et coll., 2016 ; Yu et coll., 2016

; Yu et coll., 2016 ) ont été réalisées auprès d’enfants plus âgés (7 à 11 ans) (tableau 15.II

) ont été réalisées auprès d’enfants plus âgés (7 à 11 ans) (tableau 15.II ).

). ; Fong et coll., 2016a

; Fong et coll., 2016a et 2016b

et 2016b ) ont conçu une intervention visant l’amélioration des habiletés motrices fondamentales et de la force en intégrant des exercices de trampoline. Sans viser directement les HMF, deux études visant l’amélioration de l’équilibre au moyen du taekwondo ont été menées. Une étude contrôlée randomisée de Fong et coll. (2012)

) ont conçu une intervention visant l’amélioration des habiletés motrices fondamentales et de la force en intégrant des exercices de trampoline. Sans viser directement les HMF, deux études visant l’amélioration de l’équilibre au moyen du taekwondo ont été menées. Une étude contrôlée randomisée de Fong et coll. (2012) a inclus 21 sujets présentant un diagnostic de TDC dont l’âge moyen est de 7,7 ans dans le groupe expérimental et 23 enfants dans le groupe contrôle. L’intervention a porté sur 12 séances hebdomadaires d’une durée d’heure. Les enfants se sont améliorés à des mesures d’organisation sensorielle. Fong et coll. ont publié un deuxième article (2013)

a inclus 21 sujets présentant un diagnostic de TDC dont l’âge moyen est de 7,7 ans dans le groupe expérimental et 23 enfants dans le groupe contrôle. L’intervention a porté sur 12 séances hebdomadaires d’une durée d’heure. Les enfants se sont améliorés à des mesures d’organisation sensorielle. Fong et coll. ont publié un deuxième article (2013) avec les mêmes participants et ont objectivé une amélioration de la force et de l’équilibre statique, mais pas de l’équilibre dynamique.

avec les mêmes participants et ont objectivé une amélioration de la force et de l’équilibre statique, mais pas de l’équilibre dynamique. a réalisé une étude pour évaluer un entraînement au ping-pong de dix semaines auprès de 27 enfants, âgés de 9,5 ans, recrutés dans le cadre scolaire sur la base des résultats au 5e percentile à la MABC. La mesure d’efficacité était la MABC et les enfants du groupe expérimental ont amélioré significativement leurs résultats par rapport au groupe contrôle. Toutefois, la plupart des enfants avaient encore des résultats inférieurs au 15e percentile à la MABC après l’intervention.

a réalisé une étude pour évaluer un entraînement au ping-pong de dix semaines auprès de 27 enfants, âgés de 9,5 ans, recrutés dans le cadre scolaire sur la base des résultats au 5e percentile à la MABC. La mesure d’efficacité était la MABC et les enfants du groupe expérimental ont amélioré significativement leurs résultats par rapport au groupe contrôle. Toutefois, la plupart des enfants avaient encore des résultats inférieurs au 15e percentile à la MABC après l’intervention.• Résultats d’études contrôlées avec intervention du groupe contrôle

et 15.V

et 15.V . L’étude de Hung et coll. (2010)

. L’étude de Hung et coll. (2010) compare une intervention individuelle et de groupe dont les exercices de locomotion et d’équilibre étaient similaires. Les deux groupes s’améliorent à la MABC et la satisfaction des parents est identique pour les deux groupes. L’étude de Au et coll. (2014)

compare une intervention individuelle et de groupe dont les exercices de locomotion et d’équilibre étaient similaires. Les deux groupes s’améliorent à la MABC et la satisfaction des parents est identique pour les deux groupes. L’étude de Au et coll. (2014) a comparé l’efficacité entre une intervention centrée sur la tâche et une autre centrée sur le processus visant toutes les deux à améliorer l’équilibre. Le groupe expérimental a bénéficié d’une intervention composée d’exercices avec un physio ball. Le groupe contrôle composé de neuf enfants du même âge a bénéficié d’une intervention d’équilibre statique et dynamique. Le Bruininks-Osertesky Test-2 (BOT-2), le Sensory Organization Test et un questionnaire de satisfaction rempli par les parents ont constitué la mesure de résultats. Aucune différence entre les deux groupes n’a été trouvée aux diverses mesures. Caçola et coll. (2016)

a comparé l’efficacité entre une intervention centrée sur la tâche et une autre centrée sur le processus visant toutes les deux à améliorer l’équilibre. Le groupe expérimental a bénéficié d’une intervention composée d’exercices avec un physio ball. Le groupe contrôle composé de neuf enfants du même âge a bénéficié d’une intervention d’équilibre statique et dynamique. Le Bruininks-Osertesky Test-2 (BOT-2), le Sensory Organization Test et un questionnaire de satisfaction rempli par les parents ont constitué la mesure de résultats. Aucune différence entre les deux groupes n’a été trouvée aux diverses mesures. Caçola et coll. (2016) ont également comparé deux approches différentes visant l’amélioration de l’équilibre, du contrôle d’objets et de la motricité fine. La première est une approche centrée sur la tâche encourageant les enfants à collaborer et à coopérer en grand groupe (n = 11). La seconde approche est orientée sur les objectifs d’un petit groupe d’enfants (3 et 4 enfants) qu’ils choisissent ensemble. Les deux groupes ont amélioré leurs résultats aux différentes mesures de manière similaire, à l’exception du niveau d’anxiété, qui a augmenté pour les enfants ayant bénéficié d’une intervention en grand groupe. Les auteurs de l’étude postulent que les activités en très grand groupe pourraient générer plus d’anxiété. Peens et coll. (2008)

ont également comparé deux approches différentes visant l’amélioration de l’équilibre, du contrôle d’objets et de la motricité fine. La première est une approche centrée sur la tâche encourageant les enfants à collaborer et à coopérer en grand groupe (n = 11). La seconde approche est orientée sur les objectifs d’un petit groupe d’enfants (3 et 4 enfants) qu’ils choisissent ensemble. Les deux groupes ont amélioré leurs résultats aux différentes mesures de manière similaire, à l’exception du niveau d’anxiété, qui a augmenté pour les enfants ayant bénéficié d’une intervention en grand groupe. Les auteurs de l’étude postulent que les activités en très grand groupe pourraient générer plus d’anxiété. Peens et coll. (2008) font un constat similaire dans leur étude, les interventions en grands groupes ont tendance à augmenter l’anxiété.

font un constat similaire dans leur étude, les interventions en grands groupes ont tendance à augmenter l’anxiété.Tableau 15.II Interventions en groupe visant l’amélioration de fonctions. Données méthodologiques des études sans intervention du groupe contrôle

|

Référence

|

Type de recherche

|

Évaluation à l’aveugle

|

Lieu de recrutement

|

Âge

|

Sexe

|

Nb enfants gr. Exp

|

Nb enfants gr. C

|

Tests diagnostic

|

Score seuil

|

Similarité des groupes

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Habiletés motrices fondamentales

|

||||||||||

|

Quasi ECR

|

Non

|

École

|

3,6-5,1

|

M/F

|

37

|

40

|

TGMD-2,

|

16e perc.

|

Oui

|

|

|

EC

|

Non

|

École

|

M = 7,9

|

M/F

|

10

|

10

|

BOT Score

|

Score de 42

|

Oui

|

|

|

EC

|

Oui

|

École

|

M = 8,8

|

M

|

14

|

13

|

MABC

|

15e perc.

|

Oui

|

|

|

Quasi ECR

|

Oui

|

École

|

7-10 ans

|

M/F

|

22

|

16

|

MABC

|

15e perc.

|

Pas précisé

|

|

|

Autres interventions

|

||||||||||

|

Quasi ECR

|

Oui

|

École

|

9,5

|

M/F

|

27

|

16

|

MABC

|

5e perc.

|

Oui

|

|

|

ECR

|

Oui

|

Clinique

|

M = 7,7

|

M/F

|

21

|

23

|

MABC-2

|

15e perc.

|

Oui

|

|

|

ECR

|

Oui

|

Clinique

|

6-12

|

M/F

|

21

|

23

|

MABC-2

|

15e perc.

|

Oui

|

|

|

Quasi ECR

|

Oui

|

École

|

M = 11,4

|

M/F

|

20

|

20

|

MABC

|

15e perc.

|

Oui

|

|

|

ECR

|

Oui

|

École, clinique et communauté

|

M = 8,4

|

M/F

|

47

|

41

|

Body Coordination Test for children

|

-1 ET

|

Oui

|

|

EC : étude contrôlée ; ECR : étude contrôlée randomisée ; ET : écart-type ; perc. : percentile ; gr. C : groupe contrôle ; gr. Exp : groupe expérimental

Tableau 15.III Interventions en groupe visant l’amélioration de fonctions. Résultats d’études avec groupe contrôle sans intervention

|

Référence

|

Intervention groupe expérimental

|

Durée

|

Fréquence

|

Intervention groupe contrôle

|

Mesures de résultats

|

Résultats

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Habiletés motrices fondamentales (HMF)

|

||||||

|

HMF

|

10 h

|

1 h/sem

|

Non

|

TGMD-2-partiel

|

Différence significative

|

|

|

HMF

|

27 h

|

3 x 45 min/sem

|

Non

|

BCTC et mesure d’équilibre

|

Amélioration du groupe Exp par rapport au groupe C

|

|

|

HMF

|

24 h

|

3 h/sem

|

Non

|

MABC et batterie de fitness

|

Amélioration du groupe Exp par rapport au groupe C

|

|

|

HMF

|

7 h

|

6 x (2 x 35 min/sem)

|

Non

|

TGMD-2 partiel, accéléromètre,

CSHQ-C, PSDQ

|

Différence significative au TGMD-2 mais pas niveau de l’activité physique

|

|

|

Autres interventions

|

||||||

|

Tennis de table

|

40 h

|

10 x (3 x 50 min/sem)

|

Non

|

MABC

Visuospatial Attention Paradigm

|

Amélioration du groupe Exp par rapport au groupe C mais reste inférieur au 15epercentile

|

|

|

Taekwondo

|

12 h

|

12 x 1 h

|

Non

|

Sensory Organization Test

Mesure de l’équilbre

|

Différence significative intra-groupe mais pas intergroupe

|

|

|

Taekwondo

|

12 h

|

12 x 1 h

|

Non

|

Mesure de l’équilibre statique et dynamique

|

Amélioration significative de l’équilibre statique mais pas dynamique

|

|

|

Force et équilibre

|

40 h

|

16 x (3 x 50 min/sem)

|

Non

|

MABC-2, Visuospatial Working Memory Paradigm, fitness

|

Amélioration du groupe Exp par rapport au groupe C à l’ensemble des mesures

|

|

|

Saut, course et trampoline

|

18 h

|

2 x 1 h 30/sem

|

Non

|

MABC, Sensory Organization Test

|

Amélioration mais disparité importante intra-groupe

|

|

Interventions individuelles

• Activités sportives ou physiques diverses

ont réalisé une étude contrôlée randomisée avec 12 enfants âgés entre cinq et huit ans répartis dans deux groupes. Les enfants du groupe expérimental ont bénéficié de six à huit séances de 30 minutes de la méthode Halliwick durant six à huit semaines (tableaux 15.VI

ont réalisé une étude contrôlée randomisée avec 12 enfants âgés entre cinq et huit ans répartis dans deux groupes. Les enfants du groupe expérimental ont bénéficié de six à huit séances de 30 minutes de la méthode Halliwick durant six à huit semaines (tableaux 15.VI et 15.VII

et 15.VII ). Cette méthode vise à rendre l’enfant à l’aise dans l’eau et débute un enseignement de la natation sur le dos. Le groupe contrôle n’a pas bénéficié d’intervention. Aucun résultat clair d’amélioration n’a été trouvé à la MABC ni à une mesure de la perception de soi. Noordstar et coll. (2017)

). Cette méthode vise à rendre l’enfant à l’aise dans l’eau et débute un enseignement de la natation sur le dos. Le groupe contrôle n’a pas bénéficié d’intervention. Aucun résultat clair d’amélioration n’a été trouvé à la MABC ni à une mesure de la perception de soi. Noordstar et coll. (2017) n’ont également pas trouvé de différence significative à la MABC entre deux types d’interventions similaires visant l’amélioration de fonctions motrices, avec une différence pour le groupe expérimental, qui recevait des feedbacks renforçant la perception des compétences physiques.

n’ont également pas trouvé de différence significative à la MABC entre deux types d’interventions similaires visant l’amélioration de fonctions motrices, avec une différence pour le groupe expérimental, qui recevait des feedbacks renforçant la perception des compétences physiques. qui n’ont pas trouvé de différence à une mesure de perception physique de soi qui comprenait notamment des questions sur la force et les compétences physiques, l’apparence et l’attractivité physiques. Toutefois, avec un ajustement de leurs résultats par rapport à l’âge, le genre, la masse corporelle et la participation au programme, ils ont identifié que la perception de la force physique et de l’attractivité corporelle était prédictive de la perception physique.

qui n’ont pas trouvé de différence à une mesure de perception physique de soi qui comprenait notamment des questions sur la force et les compétences physiques, l’apparence et l’attractivité physiques. Toutefois, avec un ajustement de leurs résultats par rapport à l’âge, le genre, la masse corporelle et la participation au programme, ils ont identifié que la perception de la force physique et de l’attractivité corporelle était prédictive de la perception physique. ont observé une amélioration aux différentes mesures de résultats, que ce soit au test non verbal de Raven mesurant des aspects cognitifs, à une mesure de la dépression et à un test de la marche. Les parents ont quant à eux observé une amélioration de l’estime de soi. Relevons toutefois les limites de cette étude car elle ne fournit aucun élément sur la manière dont le diagnostic de TDC a été posé. Il n’est pas précisé si les enfants présentaient des troubles associés. De plus, aucune évaluation de la motricité n’a été réalisée.

ont observé une amélioration aux différentes mesures de résultats, que ce soit au test non verbal de Raven mesurant des aspects cognitifs, à une mesure de la dépression et à un test de la marche. Les parents ont quant à eux observé une amélioration de l’estime de soi. Relevons toutefois les limites de cette étude car elle ne fournit aucun élément sur la manière dont le diagnostic de TDC a été posé. Il n’est pas précisé si les enfants présentaient des troubles associés. De plus, aucune évaluation de la motricité n’a été réalisée.Tableau 15.IV Interventions en groupe visant l’amélioration de fonctions. Données méthodologiques des études avec un groupe contrôle bénéficiant d’une intervention

|

Référence

|

Type de recherche

|

Évaluation à l’aveugle

|

Lieu de recrutement

|

Âge

|

Sexe

|

Nb enfants gr. Exp

|

Nb enfants gr. C

|

Tests diagnostic

|

Score seuil

|

Similarité des groupes

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

ECR

|

Oui

|

Cohorte

|

M = 5,11

|

M

|

17

|

20

|

MABC

|

15e perc.

|

Oui

|

|

|

ECR

|

Oui

|

Clinique

|

M = 8,4

|

M

|

12

|

11

|

MABC

|

15e perc.

|

Oui

|

|

|

EC

|

Oui

|

Clinique

|

M = 7,9

|

M

|

10

|

9

|

MABC

|

15e perc.

|

Oui

|

|

|

EC

|

Pas précisé

|

École

|

M = 9,9

|

M

|

11

|

13

|

MABC-2

|

9e perc.

|

Oui

|

EC : étude contrôlée ; ECR : étude contrôlée randomisée ; gr. C : groupe contrôle ; gr. Exp : groupe expérimental ; perc. : percentile

Tableau 15.V Interventions en groupe visant l’amélioration de fonctions. Résultats d’études avec intervention du groupe contrôle

|

Référence

|

Intervention groupe expérimental

|

Durée

|

Fréquence

|

Intervention groupe contrôle

|

Mesures de résultats

|

Résultats

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Habiletés motrices fondamentales (HMF)

|

10 h

|

1 h/sem

|

3 h conseil maison pour activité motrice

|

MABC

MABC-Checklist

|

Pas de différence significative

|

|

|

Intervention en groupe HMF

|

6 h

|

45 min/sem

|

Intervention individuelle HMF

|

MABC

|

Pas de différence significative

|

|

|

Exercices avec un physio ball

|

8 h

|

1 h/sem

|

Exercices de stabilité posturale, de locomotion et de saut

|

Short form BOT-2

Questionnaire de satisfaction des parents

|

Pas de différence significative

|

|

|

Intervention en grand groupe avec exercices de motricité globale et fine

|

12 h

|

1 h/sem

|

Intervention en petits groupes orientés sur la tâche

|

MABC-2, CSAPP, CAPE, PAC, SCAS

DCD-Q, SDQ

ChAS

|

Pas de différence significative

Augmentation de l’anxiété pour le groupe Exp

|

Interventions en psychomotricité visant l’amélioration de la coordination motrice

ont rédigé un « nouveau protocole de rééducation psychomotrice des coordinations dynamiques générales basé sur la pratique de mouvements continus et cycliques appliqués au TAC ». Ce protocole se fonde sur une des théories du contrôle moteur, la théorie des systèmes dynamiques, qui postule que l’environnement joue un rôle majeur dans la production de mouvements. Ce courant réfute le rôle de la conscience ou la présence d’un schéma prédéfini. Suite à une brève description de ce courant théorique, les auteurs décrivent différents types de mouvements : (1) discrets, correspondant à une séquence comme lancer un ballon, (2) sériels, comprenant un ensemble d’actes sériels comme dribbler, (3) continus, soit des actes sans début ni fin comme la natation. Les auteurs postulent que les mouvements continus sont les plus stables, mais sans donner aucune explication. Ils définissent ensuite les contraintes de l’environnement qu’ils retiennent pour leur intervention. La première est liée au type de tâches. Les auteurs retiennent des coordinations dynamiques générales, c’est-à-dire des mouvements requérant des grands groupes musculaires comme sauter, courir ou rouler. La deuxième contrainte est le type de matériel et ils mentionnent notamment les bancs et le trampoline. La troisième est le facteur cognitif, qui correspond selon leur description au type de consignes données et à une démonstration. Ces auteurs ont ensuite conçu un protocole de huit séances incluant des sauts de lapin sur un banc, une montée à l’espalier et des sauts au trampoline. Ils ont appliqué ce protocole à deux enfants, une présentant un TDC et l’autre présentant un TDC et un TDA/H. Il ressort que l’enfant avec un TDC progresse à tous les sous-scores du test Lincoln-Osertesky et que l’autre enfant (TDC et TDA/H) ne progresse qu’à une partie des facteurs : la motricité globale, le contrôle et la précision ou la vitesse du poignet et du doigt.

ont rédigé un « nouveau protocole de rééducation psychomotrice des coordinations dynamiques générales basé sur la pratique de mouvements continus et cycliques appliqués au TAC ». Ce protocole se fonde sur une des théories du contrôle moteur, la théorie des systèmes dynamiques, qui postule que l’environnement joue un rôle majeur dans la production de mouvements. Ce courant réfute le rôle de la conscience ou la présence d’un schéma prédéfini. Suite à une brève description de ce courant théorique, les auteurs décrivent différents types de mouvements : (1) discrets, correspondant à une séquence comme lancer un ballon, (2) sériels, comprenant un ensemble d’actes sériels comme dribbler, (3) continus, soit des actes sans début ni fin comme la natation. Les auteurs postulent que les mouvements continus sont les plus stables, mais sans donner aucune explication. Ils définissent ensuite les contraintes de l’environnement qu’ils retiennent pour leur intervention. La première est liée au type de tâches. Les auteurs retiennent des coordinations dynamiques générales, c’est-à-dire des mouvements requérant des grands groupes musculaires comme sauter, courir ou rouler. La deuxième contrainte est le type de matériel et ils mentionnent notamment les bancs et le trampoline. La troisième est le facteur cognitif, qui correspond selon leur description au type de consignes données et à une démonstration. Ces auteurs ont ensuite conçu un protocole de huit séances incluant des sauts de lapin sur un banc, une montée à l’espalier et des sauts au trampoline. Ils ont appliqué ce protocole à deux enfants, une présentant un TDC et l’autre présentant un TDC et un TDA/H. Il ressort que l’enfant avec un TDC progresse à tous les sous-scores du test Lincoln-Osertesky et que l’autre enfant (TDC et TDA/H) ne progresse qu’à une partie des facteurs : la motricité globale, le contrôle et la précision ou la vitesse du poignet et du doigt.• Approche d’imagerie motrice

, 15.VII

, 15.VII et 15.VIII

et 15.VIII ), menées par Wilson et coll., avec le même programme d’intervention, en 2002

), menées par Wilson et coll., avec le même programme d’intervention, en 2002 et en 2016

et en 2016 . Le programme ainsi répliqué se compose de trois grandes phases. La première est intitulée la phase « predictive timing », qui correspond à une tâche d’anticipation coïncidence informatisée, nécessitant de prédire la trajectoire et la vitesse de déplacement d’une diode. La deuxième phase comprend une partie de relaxation, une autre partie d’observation de mouvements simples des bras. Ensuite, les enfants réalisent les mouvements observés et, après les avoir effectués, ils doivent se les imaginer. Enfin la troisième phase comprend une projection vidéo d’une série de mouvements comme lancer et attraper une balle de tennis, tirer et viser dans une cible. Les enfants doivent ensuite s’imaginer réaliser une de ces activités, puis la réaliser. Après la réalisation d’un mouvement, le thérapeute projette à nouveau la vidéo tout en pointant les points de faiblesse de l’enfant lors de la réalisation.

. Le programme ainsi répliqué se compose de trois grandes phases. La première est intitulée la phase « predictive timing », qui correspond à une tâche d’anticipation coïncidence informatisée, nécessitant de prédire la trajectoire et la vitesse de déplacement d’une diode. La deuxième phase comprend une partie de relaxation, une autre partie d’observation de mouvements simples des bras. Ensuite, les enfants réalisent les mouvements observés et, après les avoir effectués, ils doivent se les imaginer. Enfin la troisième phase comprend une projection vidéo d’une série de mouvements comme lancer et attraper une balle de tennis, tirer et viser dans une cible. Les enfants doivent ensuite s’imaginer réaliser une de ces activités, puis la réaliser. Après la réalisation d’un mouvement, le thérapeute projette à nouveau la vidéo tout en pointant les points de faiblesse de l’enfant lors de la réalisation. ont réalisé une étude contrôlée randomisée incluant trois groupes d’enfants âgés entre 7 et 12 ans, soit au total 48 sujets, recrutés dans le cadre de l’école. Les enseignants ont signalé les enfants pouvant poser des problèmes de coordination motrice, puis les chercheurs ont administré la MABC. Le score seuil retenu a été un résultat au 50e percentile à la MABC. Le premier groupe a bénéficié de 5 séances d’une heure d’imagerie motrice, le deuxième groupe de 5 séances d’une heure d’intervention perceptivo-motrice et le troisième groupe contrôle n’a pas bénéficié d’intervention. La mesure du résultat portait sur la MABC et a été administrée en aveugle. Les auteurs ont pu mettre en évidence que les enfants qui ont bénéficié d’une intervention progressent de manière significative par rapport au groupe contrôle. Aucune différence entre les deux groupes qui ont bénéficié d’une intervention (imagerie motrice ou intervention perceptivo-motrice) n’a pu être mise en évidence.

ont réalisé une étude contrôlée randomisée incluant trois groupes d’enfants âgés entre 7 et 12 ans, soit au total 48 sujets, recrutés dans le cadre de l’école. Les enseignants ont signalé les enfants pouvant poser des problèmes de coordination motrice, puis les chercheurs ont administré la MABC. Le score seuil retenu a été un résultat au 50e percentile à la MABC. Le premier groupe a bénéficié de 5 séances d’une heure d’imagerie motrice, le deuxième groupe de 5 séances d’une heure d’intervention perceptivo-motrice et le troisième groupe contrôle n’a pas bénéficié d’intervention. La mesure du résultat portait sur la MABC et a été administrée en aveugle. Les auteurs ont pu mettre en évidence que les enfants qui ont bénéficié d’une intervention progressent de manière significative par rapport au groupe contrôle. Aucune différence entre les deux groupes qui ont bénéficié d’une intervention (imagerie motrice ou intervention perceptivo-motrice) n’a pu être mise en évidence. ont répliqué cette étude auprès d’enfants âgés entre 7 et 12 ans. Le mode de recrutement était similaire à l’étude de 2002 mais ils ont en revanche retenu un score seuil à la MABC au 10e percentile. Le premier groupe (n = 13) a bénéficié de 5 séances d’une heure d’imagerie motrice, le deuxième groupe (n = 12) de 5 séances d’une heure d’intervention perceptivo-motrice et le troisième groupe contrôle (n = 11) n’a bénéficié d’aucune intervention. Les conclusions sont identiques à celles de l’étude de 2002 : aucune différence entre les deux groupes bénéficiant d’une intervention n’a pu être trouvée.

ont répliqué cette étude auprès d’enfants âgés entre 7 et 12 ans. Le mode de recrutement était similaire à l’étude de 2002 mais ils ont en revanche retenu un score seuil à la MABC au 10e percentile. Le premier groupe (n = 13) a bénéficié de 5 séances d’une heure d’imagerie motrice, le deuxième groupe (n = 12) de 5 séances d’une heure d’intervention perceptivo-motrice et le troisième groupe contrôle (n = 11) n’a bénéficié d’aucune intervention. Les conclusions sont identiques à celles de l’étude de 2002 : aucune différence entre les deux groupes bénéficiant d’une intervention n’a pu être trouvée.• Thérapies ortho-optiques ou visuelles

décrit la thérapie visuelle qui porte sur une amélioration de la poursuite visuelle uni-oculaire ou bi-oculaire, des exercices de convergence-divergence avec des objets se rapprochant ou s’éloignant des yeux et des exercices d’accommodation et de poursuite visuelle comme la lecture, ainsi que des activités de motricité fine et d’écriture comme des tangrams ou puzzles.

décrit la thérapie visuelle qui porte sur une amélioration de la poursuite visuelle uni-oculaire ou bi-oculaire, des exercices de convergence-divergence avec des objets se rapprochant ou s’éloignant des yeux et des exercices d’accommodation et de poursuite visuelle comme la lecture, ainsi que des activités de motricité fine et d’écriture comme des tangrams ou puzzles. et de Wood (2017)

et de Wood (2017) . Il s’agit en fait de la même cohorte. L’intervention porte sur une activité de maîtrise de balle (lancer et attraper). Elle inclut le visionnement d’une vidéo avec un lancer et attraper, et les chercheurs présents spécifient le fait qu’il est important de regarder la cible avant de lancer et ensuite de regarder la trajectoire de la balle après qu’elle a touché le mur.

. Il s’agit en fait de la même cohorte. L’intervention porte sur une activité de maîtrise de balle (lancer et attraper). Elle inclut le visionnement d’une vidéo avec un lancer et attraper, et les chercheurs présents spécifient le fait qu’il est important de regarder la cible avant de lancer et ensuite de regarder la trajectoire de la balle après qu’elle a touché le mur.Tableau 15.VI Interventions individuelles visant l’amélioration de fonctions

|

Référence

|

Type de recherche

|

Évaluation à l’aveugle

|

Lieu de recrutement

|

Âge

|

Sexe

|

Nb enfants gr. Exp

|

Nb enfants

gr. C

|

Tests diagnostic

|

Score seuil

|

Similarité des groupes

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Interventions motrices, activités sportives ou physiques diverses

|

||||||||||

|

ECR

|

Oui

|

Clinique

|

5-8

|

M/F

|

37

|

40

|

MABC

|

15e perc.

|

Oui

|

|

|

EC

|

Oui

|

Clinique

|

7-10

|

M/F

|

20

|

11

|

MABC

|

15e perc.

|

Non

|

|

|

EC

|

Non

|

Clinique, école et communauté

|

13-17

|

M/F

|

35

|

Pas de gr. C

|

McCarron Assessment of Neuromuscular Development

|

-1 ET

|

Non applicable

|

|

|

Étude à groupe unique

|

Non

|

Clinique et communauté

|

6-15

|

M/F

|

40

|

Pas de gr. C

|

Pas de test mentionné

|

Pas de critère de sélection

|

Non applicable

|

|

|

Imagerie motrice

|

||||||||||

|

ECR

|

Oui

|

École

|

7-12

|

M/F

|

11

|

11

|

MABC

|

50e perc.

|

Oui

|

|

|

Quasi ECR

|

Oui

|

École

|

7-12

|

M/F

|

12

|

13

|

MABC

|

10e perc.

|

Oui

|

|

|

Thérapies ortho-optique ou visuelles

|

||||||||||

|

Devis croisé R

|

Non

|

École

|

M = 8

|

M/F

|

16

|

16

|

MABC

|

15e perc.

|

Non

|

|

|

ECR

|

Non

|

École, clinique et communauté

|

M = 9

|

M/F

|

15

|

15

|

MABC-2

|

5e perc.

|

Pas précisé

|

|

|

ECR

|

Non

|

École, clinique et communauté

|

M = 8,6

|

M/F

|

11

|

10

|

MABC-2

|

5e perc.

|

Oui

|

|

Devis croisé R : Devis croisé randomisé ; EC : étude contrôlée ; ECR : étude contrôlée randomisée ; gr. C : groupe contrôle ; gr. Exp : groupe expérimental ; perc. : percentile

Tableau 15.VII Résultats d’interventions individuelles améliorant les fonctions avec groupe contrôle sans intervention ou sans groupe contrôle

|

Référence

|

Intervention groupe Exp

|

Durée

|

Fréquence

|

Intervention groupe C

|

Mesures de résultats

|

Résultats

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Interventions motrices, activités sportives ou physiques diverses

|

||||||

|

Halliwick

|

3 à 4 h

|

30 min/sem

|

Non

|

MABC, mesure de perception de soi et d’acceptation sociale

|

Pas de résultats significatifs

|

|

|

Thérapie motrice

Perception de soi

|

6 h

|

30 min/sem

|

Non

|

MABC-2, perception de soi pour enfants,How I am (mesure de la perception physique)

|

Pas de différence entre les deux groupes

|

|

|

Adolescent Movement program(fitness et force)

|

15 h

|

13 x (2 x 90 min/sem)

|

Pas de gr. C

|

Perception physique de soi

|

Pas de résultats significatifs pour le score total

|

|

|

Thérapie équestre

|

4 h

|

30 min/sem

|

Pas de gr. C

|

Mesure de la marche, Raven’s test, échelle de dépression

|

Amélioration au test de Raven et à l’échelle de dépression

|

|

|

Thérapies ortho-optiques ou visuelles

|

||||||

|

Thérapie ortho-optique

|

18 h

|

18 x 1 h/sem

|

Non

|

MABC, test d’analyse visuelle

|

Différence significative pour le groupe expérimental

|

|

|

Quiet eye training

|

4 h

|

1 h/sem

|

Non

|

Analyse du lancer et de l’attraper

|

Amélioration significative

|

|

|

Quiet eye training

|

4 h

|

1 h/sem

|

Non

|

Analyse du lancer et de l’attraper, questionnaire aux parents

|

Amélioration significative

Amélioration de la perception d’attraper

|

|

|

Imagerie motrice

|

||||||

|

Programme d’imagerie motrice

|

5 h

|

1 h/sem

|

Non

|

MABC

|

Différence significative

|

|

|

Programme d’imagerie motrice

|

5 h

|

1 h/sem

|

Non

|

MABC

|

Différence significative

|

|

C : contrôle ; Exp. : expérimental

avec quatre séances hebdomadaires d’une durée d’une heure, tandis que la durée dans l’étude de Coetze et Pienaar (2013)

avec quatre séances hebdomadaires d’une durée d’une heure, tandis que la durée dans l’étude de Coetze et Pienaar (2013) est de 18 heures (18 x 1 h). Cette dernière étude a montré une amélioration significative à la MABC et aux performances oculaires. Ces progrès ont été maintenus en mesure de rétention, deux ans après la fin de l’intervention. Les autres études sur l’intervention « Quiet eye training » ont également identifié des résultats positifs et prometteurs.

est de 18 heures (18 x 1 h). Cette dernière étude a montré une amélioration significative à la MABC et aux performances oculaires. Ces progrès ont été maintenus en mesure de rétention, deux ans après la fin de l’intervention. Les autres études sur l’intervention « Quiet eye training » ont également identifié des résultats positifs et prometteurs.Tableau 15.VIII Résultats d’interventions individuelles améliorant les fonctions avec groupe contrôle bénéficiant d’une intervention

|

Référence

|

Intervention groupe expérimental

|

Durée

|

Fréquence

|

Intervention groupe contrôle

|

Mesures de résultats

|

Résultats

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Imagerie motrice

| ||||||

|

Programme d’imagerie motrice

|

5 h

|

1 h/sem

|

Entraînement perceptivo-moteur

|

MABC

|

Pas de différence significative

|

|

|

Programme d’imagerie motrice

|

5 h

|

1 h/sem

|

Entraînement perceptivo-moteur

|

MABC

|

Pas de différence significative

|

• Intégration sensorielle

définissent l’intégration sensorielle comme le traitement qui vise à améliorer le processus basique de l’intégration des sensations en fournissant des stimulations sensorielles de manière adaptée pour obtenir une réponse corporelle adaptée. À cet effet, cette intervention utilise des moyens procurant notamment des stimulations vestibulaires avec de larges balançoires et des planches à roulettes. Elle est centrée sur l’enfant et requiert une participation active de sa part. Ces auteurs réalisent une méta-analyse dans laquelle ils retiennent les études contrôlées dans lesquelles le groupe expérimental reçoit un traitement d’intégration sensorielle et un groupe contrôle sans traitement ou avec un traitement alternatif (Vargas et Camilli, 1999

définissent l’intégration sensorielle comme le traitement qui vise à améliorer le processus basique de l’intégration des sensations en fournissant des stimulations sensorielles de manière adaptée pour obtenir une réponse corporelle adaptée. À cet effet, cette intervention utilise des moyens procurant notamment des stimulations vestibulaires avec de larges balançoires et des planches à roulettes. Elle est centrée sur l’enfant et requiert une participation active de sa part. Ces auteurs réalisent une méta-analyse dans laquelle ils retiennent les études contrôlées dans lesquelles le groupe expérimental reçoit un traitement d’intégration sensorielle et un groupe contrôle sans traitement ou avec un traitement alternatif (Vargas et Camilli, 1999 ). Ils ont considéré différentes mesures de résultats soit : psycho-éducationnelle, comportementale, motrice, sensori-perceptive et au niveau du langage. Cette méta-analyse a inclus des études dont les participants présentaient des diagnostics variables. Le trouble des apprentissages était le plus fréquent dans 15 des 25 articles retenus. Il était suivi par la déficience intellectuelle dans cinq articles et le retard moteur dans deux articles. Les trois derniers articles ont inclus des participants avec des diagnostics aussi divers que l’aphasie et les troubles psychiatriques ou à risques. Les principales conclusions sont que l’efficacité de l’intégration sensorielle par rapport à un groupe contrôle est forte dans les anciens articles, mais moindre dans les plus récents. Les effets étaient significatifs pour les mesures psycho-éducationnelles et motrices (taille de l’effet 0,62 et 0,65 ; p = 0,05). Comme les moyens d’intervention permettent d’améliorer l’équilibre et la coordination motrice globale, il n’est pas surprenant que la motricité soit améliorée. Enfin, lorsque cette approche était comparée à une autre, leur efficacité était comparable.

). Ils ont considéré différentes mesures de résultats soit : psycho-éducationnelle, comportementale, motrice, sensori-perceptive et au niveau du langage. Cette méta-analyse a inclus des études dont les participants présentaient des diagnostics variables. Le trouble des apprentissages était le plus fréquent dans 15 des 25 articles retenus. Il était suivi par la déficience intellectuelle dans cinq articles et le retard moteur dans deux articles. Les trois derniers articles ont inclus des participants avec des diagnostics aussi divers que l’aphasie et les troubles psychiatriques ou à risques. Les principales conclusions sont que l’efficacité de l’intégration sensorielle par rapport à un groupe contrôle est forte dans les anciens articles, mais moindre dans les plus récents. Les effets étaient significatifs pour les mesures psycho-éducationnelles et motrices (taille de l’effet 0,62 et 0,65 ; p = 0,05). Comme les moyens d’intervention permettent d’améliorer l’équilibre et la coordination motrice globale, il n’est pas surprenant que la motricité soit améliorée. Enfin, lorsque cette approche était comparée à une autre, leur efficacité était comparable. , les résultats de cette méta-analyse offrent un niveau de confiance satisfaisant pour objectiver une efficacité de cette intervention auprès d’enfants présentant des troubles développementaux divers dont certains un TDC. Elle souligne toutefois les limitations méthodologiques, car il manque des informations sur les études incluses, notamment les moyens utilisés pour les mesures d’efficacité, les moyennes et écarts-types et le fait qu’elle a inclus des études réalisées auprès d’adultes sans les dissocier de celles des enfants.

, les résultats de cette méta-analyse offrent un niveau de confiance satisfaisant pour objectiver une efficacité de cette intervention auprès d’enfants présentant des troubles développementaux divers dont certains un TDC. Elle souligne toutefois les limitations méthodologiques, car il manque des informations sur les études incluses, notamment les moyens utilisés pour les mesures d’efficacité, les moyennes et écarts-types et le fait qu’elle a inclus des études réalisées auprès d’adultes sans les dissocier de celles des enfants. a trouvé des résultats similaires dans sa revue de littérature systématique. En effet, les enfants qui ont bénéficié d’une intervention d’intégration sensorielle améliorent leurs résultats à un test de motricité. Jasmin et coll. (2010)

a trouvé des résultats similaires dans sa revue de littérature systématique. En effet, les enfants qui ont bénéficié d’une intervention d’intégration sensorielle améliorent leurs résultats à un test de motricité. Jasmin et coll. (2010) font un constat identique en analysant les résultats de trois études portant uniquement sur l’intégration sensorielle. May-Benson et Koomar (2010)

font un constat identique en analysant les résultats de trois études portant uniquement sur l’intégration sensorielle. May-Benson et Koomar (2010) , dans leur revue de littérature systématique, élargissent ce constat et concluent que les résultats ont tendance à montrer que ce type d’intervention n’améliore pas seulement la motricité globale, mais également l’estime de soi et la lecture. Cohn (2001)

, dans leur revue de littérature systématique, élargissent ce constat et concluent que les résultats ont tendance à montrer que ce type d’intervention n’améliore pas seulement la motricité globale, mais également l’estime de soi et la lecture. Cohn (2001) relève également dans son étude qualitative que les parents observent un changement au niveau de l’estime de soi.

relève également dans son étude qualitative que les parents observent un changement au niveau de l’estime de soi.Conclusion pour les interventions centrées sur les fonctions

Interventions visant l’amélioration des fonctions et des activités

et 15.X

et 15.X ). Ces approches sont parfois intitulées approches perceptivo-motrices (Davidson et Williams, 2000

). Ces approches sont parfois intitulées approches perceptivo-motrices (Davidson et Williams, 2000 ) ou approches combinées intégrant une approche top-down et bottom-up (Kaiser, 2013

) ou approches combinées intégrant une approche top-down et bottom-up (Kaiser, 2013 ). Sont inclus dans cette catégorie d’approches mixtes, l’approche Neuromotor Task Training développée par Smits-Engelsman (Schoemaker et coll., 2003

). Sont inclus dans cette catégorie d’approches mixtes, l’approche Neuromotor Task Training développée par Smits-Engelsman (Schoemaker et coll., 2003 ), car elle peut être en mesure d’entraîner des activités motrices posant problèmes dans la vie de tous les jours, ainsi que les interventions avec des jeux vidéo, car ils font appel à la fois à l’amélioration de fonctions comme l’équilibre ou l’orientation dans l’espace et parce qu’il s’agit aussi d’activités ludiques ou socio-interactives.

), car elle peut être en mesure d’entraîner des activités motrices posant problèmes dans la vie de tous les jours, ainsi que les interventions avec des jeux vidéo, car ils font appel à la fois à l’amélioration de fonctions comme l’équilibre ou l’orientation dans l’espace et parce qu’il s’agit aussi d’activités ludiques ou socio-interactives.Interventions mixtes

. Celle-ci révèle que la majorité des études recensées enregistre une amélioration significative notamment au niveau de la motricité. Davidson et Williams (2000)

. Celle-ci révèle que la majorité des études recensées enregistre une amélioration significative notamment au niveau de la motricité. Davidson et Williams (2000) ont nuancé ces résultats. En effet, ils montrent que le score total à la MABC ainsi que le sous-score de dextérité manuelle et la copie de forme du Beery-VMI s’améliorent suite à des séances combinant l’intégration sensorielle et une approche perceptivo-motrice composée d’activités réalisées à domicile. Les enfants de cette étude avaient bénéficié de 10 séances individuelles hebdomadaires d’une durée d’une heure. Ils font l’hypothèse que dix séances n’étaient peut-être pas suffisantes pour avoir une amélioration plus globale. Ce constat peut être soutenu par une étude plus récente de Kaiser (2013)

ont nuancé ces résultats. En effet, ils montrent que le score total à la MABC ainsi que le sous-score de dextérité manuelle et la copie de forme du Beery-VMI s’améliorent suite à des séances combinant l’intégration sensorielle et une approche perceptivo-motrice composée d’activités réalisées à domicile. Les enfants de cette étude avaient bénéficié de 10 séances individuelles hebdomadaires d’une durée d’une heure. Ils font l’hypothèse que dix séances n’étaient peut-être pas suffisantes pour avoir une amélioration plus globale. Ce constat peut être soutenu par une étude plus récente de Kaiser (2013) . En effet, elle montre que les enfants n’améliorent pas leurs résultats à la MABC après 8 séances mais bien après 16 séances incluant une approche combinant soit de l’intégration sensorielle ou des approches centrées sur les fonctions et une approche centrée sur les activités, que ce soit CO-OP ou un entraînement d’activités. Elle a cependant analysé des changements significatifs à la Mesure canadienne du rendement occupationnel (MCRO) après 8 séances.