I. Définitions, épidémiologie et troubles associés

2019

| ANALYSE |

1-

Questions préalables

et terminologie

Définitions préalables

, correspond au déplacement d’un ou plusieurs segments corporels qui peut être effectué en fonction d’un but à atteindre et sera alors qualifié de finalisé ou d’intentionnel. La coordination est le « processus de maîtrise des degrés de liberté1

redondants d’un organe mobile, en d’autres termes sa conversion en un système contrôlable » (Bernstein, 1967

, correspond au déplacement d’un ou plusieurs segments corporels qui peut être effectué en fonction d’un but à atteindre et sera alors qualifié de finalisé ou d’intentionnel. La coordination est le « processus de maîtrise des degrés de liberté1

redondants d’un organe mobile, en d’autres termes sa conversion en un système contrôlable » (Bernstein, 1967  ), ou encore la « mise en ordre, l’agencement calculé des parties d’un tout selon un plan logique et en vue d’une fin déterminée. »2

Les gestes sont des « comportements moteurs finalisés dont le but est soit la communication, soit l’utilisation » (Signoret et North, 1979

), ou encore la « mise en ordre, l’agencement calculé des parties d’un tout selon un plan logique et en vue d’une fin déterminée. »2

Les gestes sont des « comportements moteurs finalisés dont le but est soit la communication, soit l’utilisation » (Signoret et North, 1979  ).

). , p. 551) met l’accent à la fois sur la coordination et sur l’intentionnalité : « Les praxies ou actions ne sont pas des mouvements quelconques, mais des systèmes de mouvements coordonnés en fonction d’un résultat ou d’une intention. » Ayres et coll. (1987

, p. 551) met l’accent à la fois sur la coordination et sur l’intentionnalité : « Les praxies ou actions ne sont pas des mouvements quelconques, mais des systèmes de mouvements coordonnés en fonction d’un résultat ou d’une intention. » Ayres et coll. (1987  , p. 94), pour leur part, insistent sur le double aspect de planification et d’exécution : « Les praxies sont des habiletés spécifiquement humaines permettant au cerveau de concevoir, d’organiser, et de réaliser des interactions intentionnelles directes avec le monde physique. » D’autres auteurs se limitent à l’aspect mnésique et considèrent que « schématiquement on pourrait définir une praxie en “représentation stockée des mouvements appris” » (Leroy-Malherbe, 2006

, p. 94), pour leur part, insistent sur le double aspect de planification et d’exécution : « Les praxies sont des habiletés spécifiquement humaines permettant au cerveau de concevoir, d’organiser, et de réaliser des interactions intentionnelles directes avec le monde physique. » D’autres auteurs se limitent à l’aspect mnésique et considèrent que « schématiquement on pourrait définir une praxie en “représentation stockée des mouvements appris” » (Leroy-Malherbe, 2006  , p. 99).

, p. 99).Évolution historique des termes utilisés

; Henderson et Henderson, 2003

; Henderson et Henderson, 2003 ; Peters et coll., 2001

; Peters et coll., 2001 ; Magalhães et coll., 2006

; Magalhães et coll., 2006 ), de leur appropriation par la société, de particularités régionales comme l’utilisation notamment en Suède du terme de « déficit en attention, contrôle moteur et perception » (DAMP ; Gillberg, 2003

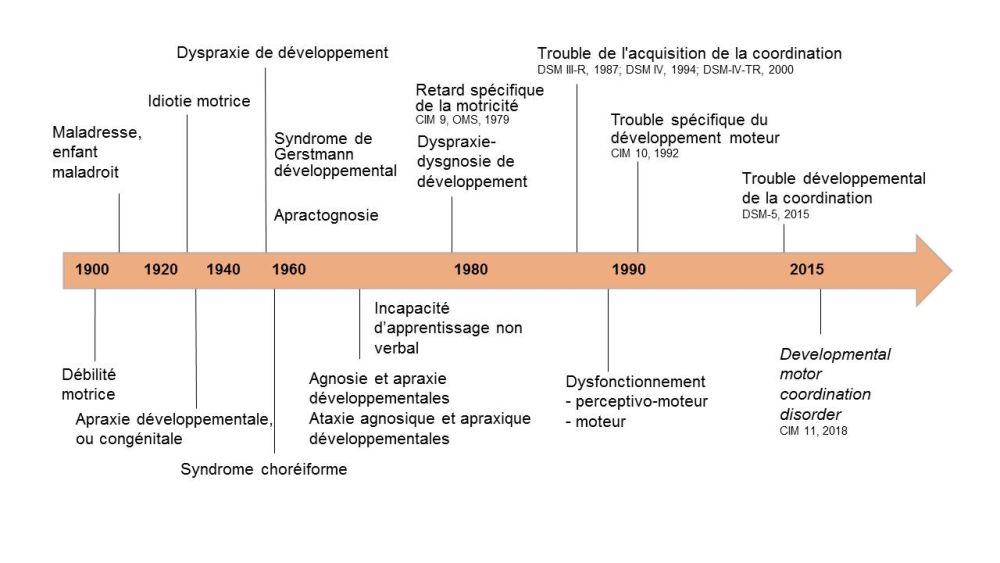

), de leur appropriation par la société, de particularités régionales comme l’utilisation notamment en Suède du terme de « déficit en attention, contrôle moteur et perception » (DAMP ; Gillberg, 2003 ), mais également de l’évolution des connaissances et des idées (figure 1.1

), mais également de l’évolution des connaissances et des idées (figure 1.1 ).

). ) répertorient les termes utilisés depuis 1970 dans 66 articles scientifiques, les résultats sont les suivants : 68 % d’entre eux parlent d’« enfants maladroits », 15 % de « dysfonctionnement de l’intégration sensorielle », 9 % de « trouble développemental de la coordination (TDC) » et 8 % de « dyspraxie de développement ». Dix ans plus tard, une analyse similaire de la littérature publiée entre janvier 1995 et décembre 2005 rapporte que, dans les 319 articles retenus, le terme de « TDC » est utilisé dans 52,7 % d’entre eux, celui d’« enfant maladroit » dans 7,2 %, celui de « dyspraxie de développement » dans 3,5 %, et celui de « dysfonctionnement de l’intégration sensorielle » dans seulement 2,5 % (Magalhães et coll., 2006

) répertorient les termes utilisés depuis 1970 dans 66 articles scientifiques, les résultats sont les suivants : 68 % d’entre eux parlent d’« enfants maladroits », 15 % de « dysfonctionnement de l’intégration sensorielle », 9 % de « trouble développemental de la coordination (TDC) » et 8 % de « dyspraxie de développement ». Dix ans plus tard, une analyse similaire de la littérature publiée entre janvier 1995 et décembre 2005 rapporte que, dans les 319 articles retenus, le terme de « TDC » est utilisé dans 52,7 % d’entre eux, celui d’« enfant maladroit » dans 7,2 %, celui de « dyspraxie de développement » dans 3,5 %, et celui de « dysfonctionnement de l’intégration sensorielle » dans seulement 2,5 % (Magalhães et coll., 2006  ). L’évolution entre ces deux études est directement liée à la première conférence de consensus The International Consensus Meeting on Children and Clumsiness, qui s’est tenue en 1994 à London en Ontario (Polatajko et coll., 1995

). L’évolution entre ces deux études est directement liée à la première conférence de consensus The International Consensus Meeting on Children and Clumsiness, qui s’est tenue en 1994 à London en Ontario (Polatajko et coll., 1995 ) et qui avait rassemblé des patients, des cliniciens et des chercheurs. À cette occasion, l’utilisation du terme de Developmental Coordination Disorder est recommandée comme mot-clé dans les publications afin de faciliter la recherche bibliographique. À noter que ce terme anglais a été traduit par « trouble développemental de la coordination » dans la dernière version française du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, APA, 2015), remplaçant ainsi le terme de « trouble de l’acquisition de la coordination (TAC) », traduction utilisée dans les versions françaises des éditions précédentes (DSM-III-R, 1989 ; DSM-IV, 1996 ; DSM-IV-TR, 2004). Ce changement de terminologie permet de se rapprocher de l’anglais qui comprend la notion de développement et non plus celle d’acquisition, laquelle peut porter à confusion.

) et qui avait rassemblé des patients, des cliniciens et des chercheurs. À cette occasion, l’utilisation du terme de Developmental Coordination Disorder est recommandée comme mot-clé dans les publications afin de faciliter la recherche bibliographique. À noter que ce terme anglais a été traduit par « trouble développemental de la coordination » dans la dernière version française du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, APA, 2015), remplaçant ainsi le terme de « trouble de l’acquisition de la coordination (TAC) », traduction utilisée dans les versions françaises des éditions précédentes (DSM-III-R, 1989 ; DSM-IV, 1996 ; DSM-IV-TR, 2004). Ce changement de terminologie permet de se rapprocher de l’anglais qui comprend la notion de développement et non plus celle d’acquisition, laquelle peut porter à confusion.La maladresse et l’enfant maladroit

). Le terme est progressivement abandonné pour son caractère vague et péjoratif (Miyahara et Register, 2000

). Le terme est progressivement abandonné pour son caractère vague et péjoratif (Miyahara et Register, 2000 ; Peters et coll., 2001

; Peters et coll., 2001 ; Gibbs et coll., 2007

; Gibbs et coll., 2007 ). Cependant et de manière paradoxale, lors d’une enquête réalisée auprès de 234 professionnels de la santé et de l’éducation, auxquels on demandait de définir par écrit les termes de « maladroit », « dyspraxie » et « trouble développemental de la coordination », seul « maladroit » a reçu une définition par l’ensemble des participants, alors que 7 % d’entre eux ne donnent pas de définition de la dyspraxie et 32 % pour le TDC.

). Cependant et de manière paradoxale, lors d’une enquête réalisée auprès de 234 professionnels de la santé et de l’éducation, auxquels on demandait de définir par écrit les termes de « maladroit », « dyspraxie » et « trouble développemental de la coordination », seul « maladroit » a reçu une définition par l’ensemble des participants, alors que 7 % d’entre eux ne donnent pas de définition de la dyspraxie et 32 % pour le TDC.Apraxie versus dyspraxie

; Gazzaniga et coll., 1967

; Gazzaniga et coll., 1967 ; Baxter, 2012

; Baxter, 2012 ), que chez l’enfant pour décrire les manifestations pathologiques observées au cours du développement. Orton (1937)

), que chez l’enfant pour décrire les manifestations pathologiques observées au cours du développement. Orton (1937) parle ainsi d’apraxie développementale ou congénitale, terme que l’on retrouve jusqu’à la fin des années 1980 (Iloeje, 1988

parle ainsi d’apraxie développementale ou congénitale, terme que l’on retrouve jusqu’à la fin des années 1980 (Iloeje, 1988 ), quelquefois associé à ceux d’agnosie et d’ataxie. Baxter (2012)

), quelquefois associé à ceux d’agnosie et d’ataxie. Baxter (2012) mentionne la dyspraxie motrice acquise consécutive à un ensemble d’encéphalopathies. Missiuna et Polatajko (1995)

mentionne la dyspraxie motrice acquise consécutive à un ensemble d’encéphalopathies. Missiuna et Polatajko (1995) rapportent également que certains auteurs comme Ayres ont utilisé successivement les termes d’apraxie développementale puis de dyspraxie développementale.

rapportent également que certains auteurs comme Ayres ont utilisé successivement les termes d’apraxie développementale puis de dyspraxie développementale. ).

).Dyspraxie de développement

). Par la suite, les définitions seront multiples. Certains auteurs insistent sur l’aspect gestuel, avec les praxies idéomotrices3

et idéatoires4

(Ayres et coll., 1987

). Par la suite, les définitions seront multiples. Certains auteurs insistent sur l’aspect gestuel, avec les praxies idéomotrices3

et idéatoires4

(Ayres et coll., 1987 ; Dewey, 1995

; Dewey, 1995 ; Vaivre-Douret et coll., 2011a

; Vaivre-Douret et coll., 2011a et b

et b ) alors que d’autres mettent en avant les praxies visuo-constructives5

(Stambak et coll., 1964

) alors que d’autres mettent en avant les praxies visuo-constructives5

(Stambak et coll., 1964 ; Vaivre-Douret et coll., 2011a

; Vaivre-Douret et coll., 2011a et b

et b ), une distinction pouvant aussi être faite entre la planification et les fonctions exécutives d’une part, et l’exécution et la coordination du geste d’autre part (Ahonen et coll., 2004

), une distinction pouvant aussi être faite entre la planification et les fonctions exécutives d’une part, et l’exécution et la coordination du geste d’autre part (Ahonen et coll., 2004 ; Costini et coll., 2017

; Costini et coll., 2017 ).

). , « la dyspraxie de développement est un trouble de la performance gestuelle. Il entraîne un déficit de performance des gestes figuratifs (gestes relatifs à des actes ayant un sens comme dire au revoir), des gestes non figuratifs (gestes relatifs à des actes dépourvus de sens comme l’imitation de postures), et des séquences de gestes (combinaison de gestes qui consistent en la réalisation adéquate d’une séquence d’actions comme beurrer une tartine de pain) chez des enfants dont les habiletés motrices de base sont intactes. » Ce point de vue très général est précisé par Mazeau (2006

, « la dyspraxie de développement est un trouble de la performance gestuelle. Il entraîne un déficit de performance des gestes figuratifs (gestes relatifs à des actes ayant un sens comme dire au revoir), des gestes non figuratifs (gestes relatifs à des actes dépourvus de sens comme l’imitation de postures), et des séquences de gestes (combinaison de gestes qui consistent en la réalisation adéquate d’une séquence d’actions comme beurrer une tartine de pain) chez des enfants dont les habiletés motrices de base sont intactes. » Ce point de vue très général est précisé par Mazeau (2006 , p. 148) qui considère que les dyspraxies sont « des troubles spécifiques qui ne touchent pas l’ensemble des gestes mais prédominent nettement (voire exclusivement) sur des gestes appris, tâches complexes nécessitant une suite de gestes organisés spatialement ». Ce terme générique peut s’appliquer à des troubles survenant en l’absence d’un contexte neurologique (dyspraxie développementale) ou « au décours d’événements pathologiques néonataux connus, s’associant alors éventuellement à d’autres séquelles neurologiques » (Mazeau, 2010

, p. 148) qui considère que les dyspraxies sont « des troubles spécifiques qui ne touchent pas l’ensemble des gestes mais prédominent nettement (voire exclusivement) sur des gestes appris, tâches complexes nécessitant une suite de gestes organisés spatialement ». Ce terme générique peut s’appliquer à des troubles survenant en l’absence d’un contexte neurologique (dyspraxie développementale) ou « au décours d’événements pathologiques néonataux connus, s’associant alors éventuellement à d’autres séquelles neurologiques » (Mazeau, 2010 ).

). , p. 202) affirment que « la dyspraxie est considérée comme un trouble de l’acquisition des gestes complexes, au cours de l’apprentissage de tâches motrices nouvelles ou inhabituelles, et dans l’élaboration de séquences gestuelles. Elle se traduit par une incapacité à planifier, organiser et coordonner des actions nouvelles en séquences. » Les auteurs (Costini et coll. 2013

, p. 202) affirment que « la dyspraxie est considérée comme un trouble de l’acquisition des gestes complexes, au cours de l’apprentissage de tâches motrices nouvelles ou inhabituelles, et dans l’élaboration de séquences gestuelles. Elle se traduit par une incapacité à planifier, organiser et coordonner des actions nouvelles en séquences. » Les auteurs (Costini et coll. 2013 , p. 201) proposent aussi de distinguer dans les difficultés gestuelles de l’enfant, d’une part, celles qui concernent l’enfant « maladroit » avec « des difficultés de planification, de contrôle et d’intégration motrice et perceptive » et, « d’autre part, une altération de la représentation gestuelle sous-tendant le mouvement organisé, dans laquelle les habiletés motrices de base sont intactes ou non primordiales dans l’étiologie ».

, p. 201) proposent aussi de distinguer dans les difficultés gestuelles de l’enfant, d’une part, celles qui concernent l’enfant « maladroit » avec « des difficultés de planification, de contrôle et d’intégration motrice et perceptive » et, « d’autre part, une altération de la représentation gestuelle sous-tendant le mouvement organisé, dans laquelle les habiletés motrices de base sont intactes ou non primordiales dans l’étiologie ». , p. 73) qui « proposent que “dyspraxie développementale” soit utilisée pour décrire un signe neurologique (avec “maladresse” comme un symptôme associé possible), non comme un trouble en lui-même », en ajoutant « qu’il est nécessaire de montrer (comme dans l’évaluation de l’apraxie chez l’adulte) que le geste peut être mieux réalisé dans certaines conditions (comme lors de l’utilisation effective d’un outil) que dans d’autres (comme lors d’une pantomime sur ordre) ».

, p. 73) qui « proposent que “dyspraxie développementale” soit utilisée pour décrire un signe neurologique (avec “maladresse” comme un symptôme associé possible), non comme un trouble en lui-même », en ajoutant « qu’il est nécessaire de montrer (comme dans l’évaluation de l’apraxie chez l’adulte) que le geste peut être mieux réalisé dans certaines conditions (comme lors de l’utilisation effective d’un outil) que dans d’autres (comme lors d’une pantomime sur ordre) ». ; Steinman et coll., 2010

; Steinman et coll., 2010 ; Costini et coll., 2014

; Costini et coll., 2014 ). Barray et coll. (2008

). Barray et coll. (2008 ) distinguent ainsi les dyspraxies d’origine développementale de celles qui seraient consécutives à une prématurité et identifient des différences lors de l’évaluation de l’attention et de la précision visuelle ainsi que de la dextérité des membres supérieurs.

) distinguent ainsi les dyspraxies d’origine développementale de celles qui seraient consécutives à une prématurité et identifient des différences lors de l’évaluation de l’attention et de la précision visuelle ainsi que de la dextérité des membres supérieurs. ). Costini et coll. (2014

). Costini et coll. (2014 , p. 8) rappellent, par exemple, que « si l’on définit la dyspraxie comme un trouble spécifique du développement gestuel, le diagnostic impose a minima d’avoir évalué le geste » et donc de s’accorder sur les différentes situations à investiguer : « réalisation de séquences motrices (imitation dynamique), de gestes transitifs (impliquant l’utilisation réelle ou imaginée d’un objet) et intransitifs, symboliques, non significatifs (imitation de postures) ». Il en va de même pour les aspects visuo-spatiaux pour lesquels les tests disponibles sont encore peu nombreux.

, p. 8) rappellent, par exemple, que « si l’on définit la dyspraxie comme un trouble spécifique du développement gestuel, le diagnostic impose a minima d’avoir évalué le geste » et donc de s’accorder sur les différentes situations à investiguer : « réalisation de séquences motrices (imitation dynamique), de gestes transitifs (impliquant l’utilisation réelle ou imaginée d’un objet) et intransitifs, symboliques, non significatifs (imitation de postures) ». Il en va de même pour les aspects visuo-spatiaux pour lesquels les tests disponibles sont encore peu nombreux.Trouble spécifique du développement moteur

) classe le trouble spécifique du développement moteur parmi les troubles du développement psychologique avec la définition suivante : « Altération sévère du développement de la coordination motrice, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une affection neurologique spécifique, congénitale ou acquise. » Dans la plupart des cas, un examen clinique détaillé permet toutefois de mettre en évidence des signes traduisant une immaturité significative du développement neurologique, par exemple des mouvements choréiformes6

des membres, des syncinésies d’imitation7

, et d’autres signes moteurs associés, ainsi que des perturbations de la coordination motrice fine et globale. Ce manuel précise que les diagnostics de débilité motrice, dyspraxie de développement et de trouble de l’acquisition de la coordination sont inclus. Les critères d’exclusion concernent les anomalies de la démarche et de la motilité ainsi que le manque de coordination secondaire à un retard mental.

) classe le trouble spécifique du développement moteur parmi les troubles du développement psychologique avec la définition suivante : « Altération sévère du développement de la coordination motrice, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une affection neurologique spécifique, congénitale ou acquise. » Dans la plupart des cas, un examen clinique détaillé permet toutefois de mettre en évidence des signes traduisant une immaturité significative du développement neurologique, par exemple des mouvements choréiformes6

des membres, des syncinésies d’imitation7

, et d’autres signes moteurs associés, ainsi que des perturbations de la coordination motrice fine et globale. Ce manuel précise que les diagnostics de débilité motrice, dyspraxie de développement et de trouble de l’acquisition de la coordination sont inclus. Les critères d’exclusion concernent les anomalies de la démarche et de la motilité ainsi que le manque de coordination secondaire à un retard mental.Trouble développemental de la coordination

).

). ; Harris, 2014

; Harris, 2014 ). Les critères diagnostiques du DSM-5 (APA, 2015 pour la traduction française

). Les critères diagnostiques du DSM-5 (APA, 2015 pour la traduction française ) sont les suivants :

) sont les suivants : ). Plus récemment l’European Academy for Childhood Disability s’est réunie en 2010 à deux reprises afin de proposer, pour l’Allemagne et la Suisse, un ensemble de recommandations validées par un groupe d’experts internationaux. Les termes retenus sont ceux de la CIM-10 (« trouble spécifique du développement moteur » ou Specific developmental disorder of motor function), ou celui de Developmental Coordination Disorder dans les pays où le DSM-IV-TR a une base légale (Blank et coll., 2012

). Plus récemment l’European Academy for Childhood Disability s’est réunie en 2010 à deux reprises afin de proposer, pour l’Allemagne et la Suisse, un ensemble de recommandations validées par un groupe d’experts internationaux. Les termes retenus sont ceux de la CIM-10 (« trouble spécifique du développement moteur » ou Specific developmental disorder of motor function), ou celui de Developmental Coordination Disorder dans les pays où le DSM-IV-TR a une base légale (Blank et coll., 2012 ). Les recommandations du dernier congrès international sur le TDC (DCD12, http://www.dcd12.com.au) confortent l’idée d’inclure systématiquement le terme de DCD (TDC en français) dans le titre ou les mots-clés des articles scientifiques et d’utiliser les critères du DSM-5 afin de faciliter la communication entre l’ensemble des acteurs (chercheurs et praticiens) (Smits-Engelsmann et coll., 2017

). Les recommandations du dernier congrès international sur le TDC (DCD12, http://www.dcd12.com.au) confortent l’idée d’inclure systématiquement le terme de DCD (TDC en français) dans le titre ou les mots-clés des articles scientifiques et d’utiliser les critères du DSM-5 afin de faciliter la communication entre l’ensemble des acteurs (chercheurs et praticiens) (Smits-Engelsmann et coll., 2017 ). Une telle proposition n’est pas fondée sur des preuves scientifiques, mais correspond à une volonté d’harmoniser les définitions et les critères diagnostiques, les pratiques et les écrits relatifs à ce sujet (Henderson et Geuze, 2015

). Une telle proposition n’est pas fondée sur des preuves scientifiques, mais correspond à une volonté d’harmoniser les définitions et les critères diagnostiques, les pratiques et les écrits relatifs à ce sujet (Henderson et Geuze, 2015 ; Smits-Engelsmann et coll., 2015

; Smits-Engelsmann et coll., 2015 ). Il n’est donc pas surprenant qu’après 1995 le pourcentage de publications utilisant le terme DCD ait significativement augmenté au détriment d’autres termes (Magalhães et coll., 2006

). Il n’est donc pas surprenant qu’après 1995 le pourcentage de publications utilisant le terme DCD ait significativement augmenté au détriment d’autres termes (Magalhães et coll., 2006 ).

). ) propose des critères similaires sous l’appellation « trouble développemental de la coordination motrice » (Developmental Motor Coordination Disorder).

) propose des critères similaires sous l’appellation « trouble développemental de la coordination motrice » (Developmental Motor Coordination Disorder).Liens entre trouble développemental de la coordination

et dyspraxie de développement

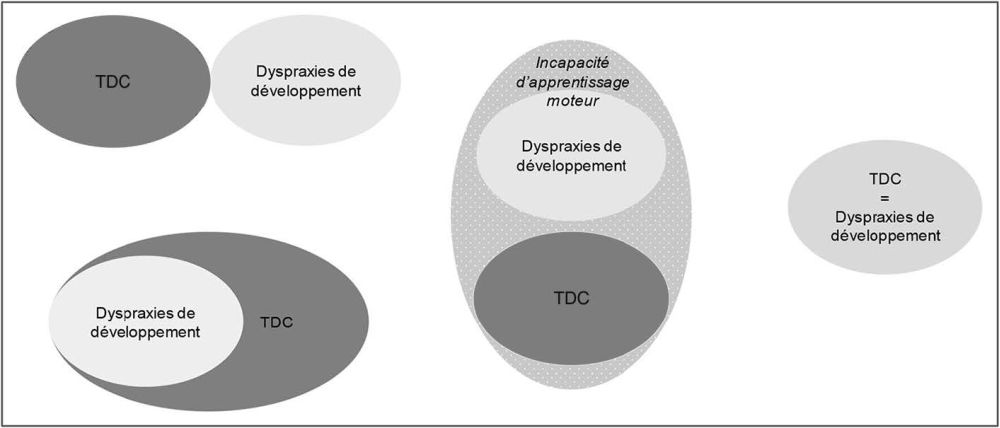

). Il est encore difficile de dire si ces différentes propositions constituent une évolution sur le plan historique ou dénotent des points de vue théoriques différents. Il semblerait toutefois que se dessine progressivement un cadre général appelé TDC au sein duquel pourraient être distingués plusieurs sous-types dont les caractéristiques et les intitulés restent à déterminer.

). Il est encore difficile de dire si ces différentes propositions constituent une évolution sur le plan historique ou dénotent des points de vue théoriques différents. Il semblerait toutefois que se dessine progressivement un cadre général appelé TDC au sein duquel pourraient être distingués plusieurs sous-types dont les caractéristiques et les intitulés restent à déterminer. | Figure 1.2 Trouble développemental de la coordination et dyspraxies de développement : des points de vue contrastés |

Deux entités distinctes

; Mazeau, 2006

; Mazeau, 2006 ; Costini et coll., 2014

; Costini et coll., 2014 ). Les tenants de cette approche considèrent que les deux termes désignent des perturbations survenant dans des actions motrices dont la nature même diffère. L’argument principal réside dans la distinction entre les « gestes universels, propres à l’espèce et qui sont des aptitudes sensori-motrices sélectionnés par l’évolution », et des « gestes facultatifs mais spécifiques d’un environnement éducatif et culturel donné, que nous appellerons “gestes culturels” et qui, eux, n’avaient pas été prévus par l’évolution » (Mazeau, 2006

). Les tenants de cette approche considèrent que les deux termes désignent des perturbations survenant dans des actions motrices dont la nature même diffère. L’argument principal réside dans la distinction entre les « gestes universels, propres à l’espèce et qui sont des aptitudes sensori-motrices sélectionnés par l’évolution », et des « gestes facultatifs mais spécifiques d’un environnement éducatif et culturel donné, que nous appellerons “gestes culturels” et qui, eux, n’avaient pas été prévus par l’évolution » (Mazeau, 2006 , p. 142). Une anomalie dans les premiers renverrait au TDC, alors que les dyspraxies concerneraient les seconds. Avec un point de vue complémentaire, Costini et coll. (2014)

, p. 142). Une anomalie dans les premiers renverrait au TDC, alors que les dyspraxies concerneraient les seconds. Avec un point de vue complémentaire, Costini et coll. (2014) distinguent trois niveaux de motricité. Le premier niveau renvoie à « la motricité phylogénétique [...] et correspond à la mise en œuvre d’aptitudes motrices innées, antigravitaires [... dont] la perturbation caractérise les troubles moteurs observés chez les enfants avec infirmité motrice cérébrale et justifie l’exclusion de TAC ou de dyspraxie ». Le second concerne « la motricité ontogénétique [... et] les compétences motrices émergeant de l’interaction entre le patrimoine génétique de l’individu et les stimulations offertes par l’environnement ». Ces compétences « constitueraient la “coordination motrice” [... et] une altération de cette coordination motrice dans un contexte neurodéveloppemental correspondrait au TAC ». Les auteurs intègrent le tableau de dyspraxie mixte de Vaivre-Douret et coll. (2011a

distinguent trois niveaux de motricité. Le premier niveau renvoie à « la motricité phylogénétique [...] et correspond à la mise en œuvre d’aptitudes motrices innées, antigravitaires [... dont] la perturbation caractérise les troubles moteurs observés chez les enfants avec infirmité motrice cérébrale et justifie l’exclusion de TAC ou de dyspraxie ». Le second concerne « la motricité ontogénétique [... et] les compétences motrices émergeant de l’interaction entre le patrimoine génétique de l’individu et les stimulations offertes par l’environnement ». Ces compétences « constitueraient la “coordination motrice” [... et] une altération de cette coordination motrice dans un contexte neurodéveloppemental correspondrait au TAC ». Les auteurs intègrent le tableau de dyspraxie mixte de Vaivre-Douret et coll. (2011a , 2011b

, 2011b ) dans ce deuxième niveau. Le troisième niveau « engage l’élaboration d’actes moteurs complexes, intentionnels, organisés et finalisés : les praxies [... qui] résulteraient d’un apprentissage (explicite ou implicite) » et dont la désorganisation correspondrait aux dyspraxies de développement.

) dans ce deuxième niveau. Le troisième niveau « engage l’élaboration d’actes moteurs complexes, intentionnels, organisés et finalisés : les praxies [... qui] résulteraient d’un apprentissage (explicite ou implicite) » et dont la désorganisation correspondrait aux dyspraxies de développement.Les dyspraxies comme sous-groupes des TDC

, Chu (2006)

, Chu (2006) , Sinani et coll. (2011)

, Sinani et coll. (2011)  ou encore Vaivre-Douret (2014)

ou encore Vaivre-Douret (2014) . Le TDC est alors envisagé comme une catégorie globale au sein de laquelle différents sous-groupes peuvent être identifiés, dont le ou les tableaux de dyspraxies de développement. Un des arguments est que la notion de coordination est suffisamment vaste pour être appliquée à l’ensemble de la motricité intentionnelle, sans qu’il soit nécessaire de distinguer des gestes avec ou sans utilisation d’outils ou de tenir compte des particularités culturelles. Kugler et Turvey (1987)

. Le TDC est alors envisagé comme une catégorie globale au sein de laquelle différents sous-groupes peuvent être identifiés, dont le ou les tableaux de dyspraxies de développement. Un des arguments est que la notion de coordination est suffisamment vaste pour être appliquée à l’ensemble de la motricité intentionnelle, sans qu’il soit nécessaire de distinguer des gestes avec ou sans utilisation d’outils ou de tenir compte des particularités culturelles. Kugler et Turvey (1987) définissent la coordination comme « un processus qui contraint les variables potentiellement libres d’un système en une unité comportementale (ou structure de coordination) ». Ainsi, prendre un objet ou manipuler un outil nécessiteront une « coordination » à différents niveaux : musculaire par le jeu de la coordination agonistes/antagonistes, articulaire pour la gestion des degrés de liberté des organes effecteurs, entre les membres lors d’activités bimanuelles, entre l’œil et la main dans l’écriture ou encore dans l’organisation des séquences d’une action complexe.

définissent la coordination comme « un processus qui contraint les variables potentiellement libres d’un système en une unité comportementale (ou structure de coordination) ». Ainsi, prendre un objet ou manipuler un outil nécessiteront une « coordination » à différents niveaux : musculaire par le jeu de la coordination agonistes/antagonistes, articulaire pour la gestion des degrés de liberté des organes effecteurs, entre les membres lors d’activités bimanuelles, entre l’œil et la main dans l’écriture ou encore dans l’organisation des séquences d’une action complexe.L’incapacité d’apprentissage moteur

proposent de regrouper dyspraxie et TDC sous l’appellation d’incapacité d’apprentissage moteur tout en les différenciant partiellement. Il s’appuie sur le modèle COBALT (control-based learning theory) qui repose sur trois principes. Le principe de séparabilité neurale postule que les différentes composantes du contrôle moteur, associées à des parties anatomiquement distinctes du cerveau, interviennent en parallèle lors de la réalisation d’une action motrice. La dyspraxie pourrait affecter les processus stratégiques concernant le but de l’activité motrice (cortex frontal dorsolatéral) et ceux de séquençage (aire motrice supplémentaire et ganglions de la base), alors que le TDC interférerait avec les processus d’intégration perceptivomotrice impliqués dans la sélection et la représentation du but du mouvement (cortex pariétal postérieur) et un processus dynamique responsable de l’innervation des muscles (moelle épinière) auxquels sont associés le contrôle postural et le timing pris en charge par le cervelet. Le deuxième principe de représentation différenciée postule que les différentes composantes cognitives utilisent différentes formes de représentation lors de la planification des mouvements, notamment au niveau spatial avec la distinction entre informations allocentriques et égocentriques. Le troisième principe correspond à l’exécution des actes moteurs qui peut se faire de manière plus ou moins consciente en fonction du niveau de familiarité de la tâche (apprentissage implicite ou explicite). Les atteintes dans les différents processus et leurs répercussions d’un principe à l’autre rendraient compte de la diversité des tableaux cliniques.

proposent de regrouper dyspraxie et TDC sous l’appellation d’incapacité d’apprentissage moteur tout en les différenciant partiellement. Il s’appuie sur le modèle COBALT (control-based learning theory) qui repose sur trois principes. Le principe de séparabilité neurale postule que les différentes composantes du contrôle moteur, associées à des parties anatomiquement distinctes du cerveau, interviennent en parallèle lors de la réalisation d’une action motrice. La dyspraxie pourrait affecter les processus stratégiques concernant le but de l’activité motrice (cortex frontal dorsolatéral) et ceux de séquençage (aire motrice supplémentaire et ganglions de la base), alors que le TDC interférerait avec les processus d’intégration perceptivomotrice impliqués dans la sélection et la représentation du but du mouvement (cortex pariétal postérieur) et un processus dynamique responsable de l’innervation des muscles (moelle épinière) auxquels sont associés le contrôle postural et le timing pris en charge par le cervelet. Le deuxième principe de représentation différenciée postule que les différentes composantes cognitives utilisent différentes formes de représentation lors de la planification des mouvements, notamment au niveau spatial avec la distinction entre informations allocentriques et égocentriques. Le troisième principe correspond à l’exécution des actes moteurs qui peut se faire de manière plus ou moins consciente en fonction du niveau de familiarité de la tâche (apprentissage implicite ou explicite). Les atteintes dans les différents processus et leurs répercussions d’un principe à l’autre rendraient compte de la diversité des tableaux cliniques.Deux termes équivalents

) où la « nature des déficiences » des « troubles spécifiques du développement du geste et/ou des fonctions visuo-spatiales » est définie comme suit : « Ces troubles portent sur le développement moteur : apprentissage de gestes et/ou acquisition de coordinations sensori-motrices et/ou des fonctions visuo-spatiales. Ils sont présents dès les premiers stades du développement et se manifestent par des retards psychomoteurs prononcés, une maladresse importante et/ou une dysgraphie. Ils sont communément appelés dyspraxies ou troubles de l’acquisition des coordinations. » Plusieurs auteurs écrivant sur la dyspraxie de développement se servent d’ailleurs de références qui utilisent le terme de TDC, contribuant au flou qui entoure la terminologie de ces tableaux. Ce faisant, ils abondent dans le sens d’une équivalence entre ces deux termes.

) où la « nature des déficiences » des « troubles spécifiques du développement du geste et/ou des fonctions visuo-spatiales » est définie comme suit : « Ces troubles portent sur le développement moteur : apprentissage de gestes et/ou acquisition de coordinations sensori-motrices et/ou des fonctions visuo-spatiales. Ils sont présents dès les premiers stades du développement et se manifestent par des retards psychomoteurs prononcés, une maladresse importante et/ou une dysgraphie. Ils sont communément appelés dyspraxies ou troubles de l’acquisition des coordinations. » Plusieurs auteurs écrivant sur la dyspraxie de développement se servent d’ailleurs de références qui utilisent le terme de TDC, contribuant au flou qui entoure la terminologie de ces tableaux. Ce faisant, ils abondent dans le sens d’une équivalence entre ces deux termes.Sous-types du TDC

et 2005

et 2005 ; Vaivre-Douret et coll., 2011a

; Vaivre-Douret et coll., 2011a et b

et b ). Les premières études (Stambak et coll., 1964

). Les premières études (Stambak et coll., 1964 ; Gubbay et coll., 1965

; Gubbay et coll., 1965 ; Gérard et Dugas, 1991

; Gérard et Dugas, 1991 ) ont établi des distinctions de façon empirique. Par la suite, le regroupement a été fait par analyse en cluster ou analyse factorielle. La mise en évidence de sous-types n’est pas toujours évidente comme le montre l’étude de Ayres et coll. (1987)

) ont établi des distinctions de façon empirique. Par la suite, le regroupement a été fait par analyse en cluster ou analyse factorielle. La mise en évidence de sous-types n’est pas toujours évidente comme le montre l’étude de Ayres et coll. (1987) qui ne parvient pas à déterminer, dans un groupe de 182 sujets avec dyspraxie de développement âgés de 4 ans à 9 ans 11 mois, l’existence de plusieurs types à l’aide des Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT).

qui ne parvient pas à déterminer, dans un groupe de 182 sujets avec dyspraxie de développement âgés de 4 ans à 9 ans 11 mois, l’existence de plusieurs types à l’aide des Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT). s’appuient sur un modèle piagétien du développement, Dewey et Kaplan (1994)

s’appuient sur un modèle piagétien du développement, Dewey et Kaplan (1994) sur le modèle des apraxies de Roy

sur le modèle des apraxies de Roy distinguant défaut de planification de l’action et déficits dans l’exécution, Hoare (1994)

distinguant défaut de planification de l’action et déficits dans l’exécution, Hoare (1994) sur une analyse de littérature (rôles de la kinesthésie et vision ; différentes dimensions de la motricité : visuo-motrice, dextérité manuelle et motricité globale).

sur une analyse de littérature (rôles de la kinesthésie et vision ; différentes dimensions de la motricité : visuo-motrice, dextérité manuelle et motricité globale). ), hormis sur le fait que, dans la plupart des études, un groupe peut être isolé, celui qui rassemble les enfants qui cumulent l’ensemble des difficultés motrices et sont généralement les plus gravement atteints. Un autre sous-type avec trouble de l’équilibre, isolé ou associé éventuellement à d’autres troubles, est également rapporté dans différentes études (Dewey et Kaplan, 1994

), hormis sur le fait que, dans la plupart des études, un groupe peut être isolé, celui qui rassemble les enfants qui cumulent l’ensemble des difficultés motrices et sont généralement les plus gravement atteints. Un autre sous-type avec trouble de l’équilibre, isolé ou associé éventuellement à d’autres troubles, est également rapporté dans différentes études (Dewey et Kaplan, 1994 ; Hoare, 1994

; Hoare, 1994 ; Miyahara, 1994

; Miyahara, 1994 ; Albaret, 1995

; Albaret, 1995 ; Wright et Sugden, 1996

; Wright et Sugden, 1996 ; Macnab et coll., 2001

; Macnab et coll., 2001 ; Green et coll., 2008

; Green et coll., 2008 ; Asonitou

; Asonitou ). De façon surprenante, seules deux études ont mis en évidence un sous-type porteur d’un déficit de la coordination globale (équilibre statique et dynamique) (Miyahara et Koutsouki, 2016

). De façon surprenante, seules deux études ont mis en évidence un sous-type porteur d’un déficit de la coordination globale (équilibre statique et dynamique) (Miyahara et Koutsouki, 2016 , 1994 ; Green et coll., 2008

, 1994 ; Green et coll., 2008 ). Enfin, certaines études rapportent un sous-type idéomoteur où les praxies fines et séquentielles sont essentiellement déficitaires (Dewey et Kaplan, 1994

). Enfin, certaines études rapportent un sous-type idéomoteur où les praxies fines et séquentielles sont essentiellement déficitaires (Dewey et Kaplan, 1994 ; Vaivre-Douret et coll, 2011a

; Vaivre-Douret et coll, 2011a et b

et b ; Lalanne et coll., 2012

; Lalanne et coll., 2012 8

), et un sous-type avec déficit des praxies constructives visuo-spatiales et dysgraphie (Gérard et Dugas, 1991

8

), et un sous-type avec déficit des praxies constructives visuo-spatiales et dysgraphie (Gérard et Dugas, 1991 ; Vaivre-Douret et coll., 2011a

; Vaivre-Douret et coll., 2011a et b

et b ). Mais ces résultats n’ont pour l’instant pas été confirmés par d’autres études ou par des réplications.

). Mais ces résultats n’ont pour l’instant pas été confirmés par d’autres études ou par des réplications. ; Wright et Sugden, 1996

; Wright et Sugden, 1996 ), d’autres y associant des évaluations comme celles des praxies, ou/et de la perception visuelle, ou/et de la kinesthésie, etc. Enfin, les comorbidités sont rarement prises en compte. Une seule étude (Hoare, 1994

), d’autres y associant des évaluations comme celles des praxies, ou/et de la perception visuelle, ou/et de la kinesthésie, etc. Enfin, les comorbidités sont rarement prises en compte. Une seule étude (Hoare, 1994 ) a fait l’objet de deux réplications avec des résultats proches, mais également des différences (Macnab et coll., 2001

) a fait l’objet de deux réplications avec des résultats proches, mais également des différences (Macnab et coll., 2001 ; Green et coll., 2008

; Green et coll., 2008 ). Il résulte de toutes ces études que la méthodologie concernant les critères d’inclusion ou d’exclusion, et les évaluations standardisées utilisées ne sont pas comparables d’une étude à l’autre (tableau 1.I

). Il résulte de toutes ces études que la méthodologie concernant les critères d’inclusion ou d’exclusion, et les évaluations standardisées utilisées ne sont pas comparables d’une étude à l’autre (tableau 1.I ) rendant complexe la visibilité de sous-types du TDC (Vaivre-Douret, 2011a

) rendant complexe la visibilité de sous-types du TDC (Vaivre-Douret, 2011a et b

et b ).

).Tableau 1.I Études sur les sous-types au sein du trouble développemental de la coordination

|

Référence

|

Population étudiée

|

Critères

|

Évaluation

|

Analyse

|

Sous-types

|

|---|---|---|---|---|---|

|

Dyspraxie

N = 28 (3 F)

|

Discordance QIV > QIP de 20 pts ; dyspraxie constructive : test de Bender-Santucci

|

Figuratif : Bender-Santucci et test des bâtonnets ;

Opératif : conservations, épreuves spatiales (rotation de 3 perles fixes), épreuves logico-mathématiques (classifications, sériation) ;

Structures rythmiques (Stambak) ;

Lecture, orthographe, calcul ;

Examen sensoriel ;

Tonus fond et action ;

Niveau moteur (Stambak) ;

Dessin du bonhomme ;

Différenciation DG ;

Test d’imitation de gestes

|

–

|

T1 (n = 9) : dyspraxies avec troubles moteurs prévalents avec déficit figuratif et légères séquelles d’atteinte neurologique

T2 (n = 7) : dyspraxies avec troubles graves de la personnalité (« prépsychotiques ») avec déficit figuratif visuel et du schéma corporel

12 enfants ne rentrent dans aucun des groupes

|

|

|

Enfants maladroits

N = 21 (8 F)

9 ans 5 mois à 17 ans 4 mois

|

QIV > 80 Maladresse

|

Orientation DG, gnosies digitales, extinction, localisation tactile, dessin de l’horloge et de cartes, test agnosie visuelle objets, simultagnosie, agnosie des couleurs ; praxies gestuelles, linguo-faciales, constructives, habillage

|

–

|

T1 (n = 14) : apraxies et agnosies

T2 (n = 7) : apraxies et agnosies, signes neurologiques pyramidaux, cérebelleux ou passé de souffrances cérébrales

|

|

|

Dareet Gordon,

|

Enfants maladroits

N = 35

|

Plainte des parents ; observation clinique

|

Évaluation de l’intelligence

Göllnitz-Oseretsky Test (TOMI), test de Frostig, test d’imitation de gestes, échelle de Griffiths

EEG

|

–

|

G1 (n = 19) : trouble développemental spécifique

G2 (n = 12) : retard de développement général

G3 (n = 4) : paralysie cérébrale a minima

|

|

TDC

N = 51 (5 F)

3 ans 10 mois

à 15 ans

|

Critères DSM-III-R

|

Examen neuromoteur : capacités orofaciales ; coordinations fines (R-NESS) ; imitation de gestes ; graphisme ; oculomotricité

WISC-R

Examen langage : Chevrié-Muller ; Token Test ; NSST

Examen capacités cognitives : CPT ; VMI ; figure de Rey ; gnosies figuratives ; discrimination fond-forme SCSIT ; test de repérage topologique et directionnel

|

–

|

T1 (n = 18) : troubles praxiques et difficultés d’expression verbale ; difficulté d’installation des coordinations internes au stade sensori-moteur

T2 (n = 18) : marche et acquisitions posturales intactes ; difficultés dans les actes de la vie quotidienne ou activités sportives ; praxies constructives perturbées ; dysgraphie ; problème passage référentiel égocentrique au référentiel allocentrique

T3 (n = 12) : trouble de l’attention et impulsivité, déficit des gnosies figuratives, altérations oculomotricité ; défaut d’organisation de l’espace extra-corporel ; problème transition stade sensori-moteur et représentation symbolique

|

|

|

TDC

N = 51 (7 F)

6-10 ans

DT

N = 51 (27 F)

|

Repérage enseignant

- 1 ET à l’un des 5 sous-tests du SCSIT

|

Gestes transitifs sur commande et imitation (TGT)

Séquence motrice sur commande et imitation (MST)

Items de coordination motrice et d’équilibre du BOTMP

Mouvements répétitifs et alternés (RAMT)

Sous-test des cubes (WISC-R)

|

Clusters

|

T1 : déficit sévère dans tous les domaines

T2 : déficit équilibre, coordination, gestes transitifs ; pas de déficit séquence

T3 : déficit séquence motrice ; pas de déficit gestes transitifs

T4 (n = 61 ; 12 TDC) : enfants TD et déficit léger

|

|

|

TDC

N = 80 (17 F)

6-9 ans

|

MAND

> - 2 ET et < - 0,67

(N = 51) ;

> - 3 ET et < - 2

(N = 25) ;

< 3 ET

(N = 4)

|

Kinaesthetic Sensitivity Test

Perception visuelle : MFVPT

VMI (copie figures)

Dextérité manuelle : Purdue Pegboard

Équilibre statique

Équilibre dynamique : Course

|

Clusters

|

T1 (n = 22) : déficit kinesthésie et équilibre dynamique ; pas de déficit équilibre statique

T2 (n = 20) : léger déficit équilibre statique

T3 (n = 15) : déficit dans tous les domaines sauf course

T4 (n = 14) : déficit perception visuelle

T5 (n = 8) : déficit course, équilibre et VMI

1 enfant « outlier »

|

|

|

Troubles des apprentissages

N = 55 (12 F)

8-14 ans

|

< - 1,5 ET sur 1 des 3 tests lecture, vocabulaire, mathématiques

|

Sous-tests motricité globale BOTMP : course, équilibre, coordination bilatérale, force, coordination membres supérieurs ;

Questionnaire enseignant

|

Clusters

|

T1 (n = 24) : pas de déficit

T2 (n = 14) : déficit dans tous les sous-tests BOTMP

T3 (n = 13) : déficit course, force, coordination membres supérieurs

T4 (n = 4) : déficit équilibre

|

|

|

TDC

N = 66 (17 F)

6-20 ans

|

DSM-IV et CIM10

LOMDS

|

Facteurs LOMDS

Praxies constructives : figure de Rey, cubes WISC (< - 1 ET)

Praxies idéomotrices : test d’imitation de gestes

Praxies de l’habillage

Tonus de fond et d’action

Écriture : échelle D

|

AFCM

|

T1 (n = 21) : retard psychomoteur léger (LOMDS), déficits coordinations manuelles fines, trouble écriture et praxies visuo-constructives

T2 (n = 11) : retard psychomoteur léger, déficit coordinations manuelles, troubles des praxies idéomotrices, visuo-constructives et du tonus, lenteur

T3 (n = 17) : retard psychomoteur majeur, troubles des praxies idéomotrices, visuo-constructives, habillage, du tonus et de l’écriture, lenteur

T4 (n = 17) : retard psychomoteur moyen, troubles de l’équilibre, du tonus

|

|

|

TDC

N = 69 (30 F)

6-9 ans

|

MABC test et questionnaire

> 5e percentile et < 15e : à risque de TDC (n = 43) ;

< 5e percentile : TDC (n = 26)

|

Items MABC : dextérité manuelle, maîtrise de balle, équilibre ;

Parties questionnaire MABC : enfant immobile et environnement stable (IS), enfant en mouvement et environnement stable (MS), enfant immobile et environnement changeant (IC), enfant en mouvement et environnement changeant (MC)

|

Clusters

|

T1 (n = 42) : difficultés IS et MS

T2 (n = 10) : déficit maîtrise de balle

T3 (n = 12) : difficultés 4 parties questionnaire, déficit dans tous les domaines excepté équilibre dynamique

T4 (n = 5) : déficit dextérité manuelle et équilibre dynamique

|

|

|

TDC

N = 62 (18 F)

7-12 ans

|

Repérage enseignant ;

- 1 ET à l’une des notes du BOTMP

|

Kinaesthetic Sensitivity Test ;

Perception visuelle : MFVPT ;

VMI (copie de figures) ;

Dextérité manuelle : BOTMP ;

Équilibre statique : TOMI ;

Équilibre dynamique : BOTMP

|

Clusters

|

T1 (n = 8) : léger déficit kinesthésie ; pas de déficit équilibre statique

T2 (n = 10) : déficit kinesthésie et équilibre statique

T3 (n = 14) : déficit dans tous les domaines

T4 (n = 19) : déficit perception visuelle, VMI, dextérité manuelle

T5 (n = 9) : déficit course

|

|

|

TDC

N = 57 (11 F)

TDC +

N = 33 (8 F)

6 ans 2 mois à 13 ans 9 mois

|

MABC

> 6e percentile et < 15e : TDC limite

(n = 22/6) ;

> 2e et < 5e : TDC

(n = 11/11) ;

< 2e : TDC sévère

(n = 24/16)

|

VMI (copie de figures, appariement de figures)

COMPS : épreuve doigt-nez (kinesthésie)

Dextérité manuelle MABC

Équilibre statique MABC

Équilibre dynamique MABC

|

Clusters

|

Groupe TDC

T1 : déficit kinesthésie

T2 : léger déficit équilibre statique

T3 : déficit équilibre statique et dynamique

T4 : déficit kinesthésie et VMI (copie et appariement)

T5 : déficit dans tous les domaines

|

|

|

TDC

N = 43 (8 F)

5-15 ans

|

Critères DSM-IV-TR

Note seuil < - 1 ET ou < 20e ou 30epercentile

Critères d’exclusion selon DSM : TDA/H, Trouble du langage oral et écrit, Psychopathologie.

Exclusion : Trouble neurologique avéré et sensoriel, Médication ou rééducation, Prématurité

< 37 semaines.

|

NP-MOT

WISC

WISC-III et WPPSI-R

Performances scolaires, écriture et mathématiques

Développement moteur (normes DF-MOT) et activités ludiques (constructions Lego sur modèle, puzzles)

NP-MOT

Tests visuo-constructifs (cubes de Kohs) et visuo-spatial (figure de Rey), intégration visuo-motrice (VMI)

Attention visuo-spatiale (test des cloches (Odédys), planification (labyrinthes de Porteus, tour de Londres), échelle d’écriture d’Ajuriaguerra, perception visuelle (lignes entremêlées, fruits entremélés et silhouettes d’animaux de Rey, test de Frostig), tests de langage et mnésiques (Odédys et N-EEL), examen ophtalmologique et neurovisuel (PEV, ERG, EOM), et orthoptique

IRM anatomique

|

Clusters

|

T1 (n = 5) : dyspraxie idéomotrice avec déficit des praxies digitales, lenteur praxique, gnosopraxies, gnosies digitales, coordination dynamique (postural), écriture

T2 (n = 17) : dyspraxie visuo-spatiale et visuo-constructive avec difficultés utilisation Legos sur modèles et puzzles, VMI, figure de Rey (structuration visuospatiale), cubes de Kohs (habiletés visuo-constructives), trouble arithmétique (géométrie), dysgraphie, et trouble de l’habillage

T3 (n = 21) : dyspraxie mixte (T1+T2) avec troubles neuromoteurs (syncinésies, dysdiadococinésie), troubles de la coordination dynamique (entre membres supérieurs et inférieurs), dextérité manuelle, et coordination bimanuelle (NP-MOT), trouble arithmétique et de l’attention visuo-spatiale

Anomalies hétérogènes à l’IRM, non spécifique du TDC

|

AFCM : analyse factorielle des correspondances multiples ; BOTMP : Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency ; CAS :Cognitive Assessment System ; COMPS : Clinical Observations of Motor and Postural Skills ; CPT : Continuous Performance Test ; DF-MOT : échelle du développement fonctionnel moteur ; DT : développement typique ; EOM : mouvements oculo-moteurs ; ERG : électro-rétinogramme ; ET : écart-type ; LOMDS : échelle de développement psychomoteur de Lincoln-Oseretsky ; MAND : McCarron Assessment of Neuromuscular Development ; MFVPT : Motor Free Visual Perception Test ; MST : Motor Sequencing Test ; NP-MOT : batterie d’évaluations des fonctions neuro-psychomotrices ; NSST : Northwestern Syntax Screening Test ; PEV : potentiels évoqués visuels ; QIV : quotient intellectuel verbal ; QIP : quotient intellectuel de performance ; RAMT : Repetitive and Alternating Movements Test ; R-NESS :Revised Neurological Examination for Subtle Signs ; SCSIT : Southern California Sensory Integration Test ; TDC : trouble développemental de la coordination ; TDC + : trouble développemental de la coordination + comorbidités ; TGT :Transitive Gesture Test ; TOMI :Test of Motor Impairment ; VMI :Test of Visual-Motor Integration.

Références

→ Aller vers SYNTHESE